২০০৯ সালে বিটকয়েনের মাধ্যমে শুরু হয় এক নতুন যুগের, ক্রিপ্টোকারেন্সি যুগ। একসময় পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে চলত লেনদেন। তারপর সেখান থেকে প্রচলন হলো ধাতব মুদ্রার। কাগজ সহজলভ্য হলে কাগুজে মুদ্রা ছড়িয়ে পড়ল দেশে দেশে। তারপর এলো ডিজিটাল যুগ, ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ডের ধাক্কায় উন্নত দেশগুলোতে কাগুজে মুদ্রাও হয়ে উঠলো অমাবস্যার চাঁদ। এদিকে তুলনামূলক অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোতেও ছোঁয়া লাগলো মোবাইল ব্যাংকিংয়ের। আর্থিক লেনদেনের এই যাত্রায় সর্বশেষ গোঁজা পালক হচ্ছে ক্রিপ্টোকারেন্সি, ব্লকচেইন প্রযুক্তি মাধ্যমে আরও দ্রুতগতিতে লেনদেন করা সম্ভব হবে, আর তা লেনদেনকারীর পরিচয় গোপন রেখেই।

ক্রিপ্টোকারেন্সি যুগ শুরু হয়েছে আজ থেকে ১৩ বছর আগে। ইন্টারনেট দুনিয়ায় বিটকয়েন, এথেরিয়ামসহ পাঁচ শতাধিক ক্রিপ্টোকারেন্সি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। কিন্তু কোনো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে না থাকায় পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশই একে অনুমতি দিতে নারাজ, এমনকি কোনো কোনো দেশে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে লেনদেন করাও অপরাধ। কেবল কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং এল সালভ্যাদর রাষ্ট্র ক্রিপ্টোকারেন্সিতে লেনদেন করার অনুমতি দিয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সি এখনো পৃথিবীর প্রতিটি কোনার প্রতিটি মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার করার মতো সহজলভ্য না হলেও, প্রযুক্তিবিদেরা তা করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত।

এদিকে ক্রিপ্টোকারেন্সি জন্ম দিয়েছে এক নতুন বিতর্কের। ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনকারীর পরিচয় গোপন রাখার কারণে কোনো কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। ফলে অস্ত্রব্যবসা, সন্ত্রাসবাদ, মানবপাচার কিংবা চাইল্ড পর্নোগ্রাফির মতো মারাত্মক সব অপরাধের পেছনে এই ক্রিপ্টোকারেন্সিকে ব্যবহার করা হতে পারে- এই আশঙ্কা করছেন অনেকেই। ফলে এক উভয় সংকটে পড়েছে বিশ্ব। একদিকে প্রযুক্তির অভাবনীয় দ্রুতগতি, অন্যদিকে প্রযুক্তির এই দ্রুতগতির সাথে মানিয়ে চলতে মূল্যবোধ-আদর্শ, নিয়ম-নীতির সাথে সংঘর্ষ, এই দুইয়ের ফল হিসেবে যা দাড়াচ্ছে তা-ই হলো সাংস্কৃতিক মন্থরতা, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় Cultural Lag।

সাংস্কৃতিক ব্যবধান: এক উভয় সংকট?

সাংস্কৃতিক মন্থরতা বা ব্যবধান বুঝতে হলে আগে সংস্কৃতির উপাদান সম্পর্কে বোঝা প্রয়োজন। সংস্কৃতির উপাদানগুলোকে মোটাদাগে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একদিকে হলো বস্তুগত সংস্কৃতি (Material Culture) বা পার্থিব সংস্কৃতি, অন্যদিকে অবস্তুগত সংস্কৃতি (Non-Material Culture) বা অপার্থিব সংস্কৃতি।

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, সংস্কৃতির বস্তুগত দিক হলো সকল ধরনের বস্তু এবং সম্পদ, যেগুলো সংস্কৃতিকে প্রতিনিধিত্ব করে। পোশাক, ঘরবাড়ি, শহর, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয়, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি-প্রযুক্তি, উৎপাদনের হাতিয়ার, পণ্য-দ্রব্য থেকে বস্তুগত যা যা আছে, সবই এই বস্তুগত সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। এ সকল বস্তুর ব্যবহার সেই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত গোষ্ঠীর আচার-আচরণকে অনেকাংশে নির্ধারণ করে দেয়। যেমন: বর্তমানে মার্কিন সংস্কৃতিতে প্রযুক্তির ব্যবহার অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছে। ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে ব্যবসা, যেখানেই যাওয়া হোক না কেন, এই সমাজে ভালোভাবে টিকে থাকতে হলে কম্পিউটারের ব্যবহার জানা আবশ্যক। বিপরীতে, আমাজনের ইয়ানোমামি আদিবাসীদের ক্ষেত্রে কম্পিউটার না জানলেও চলবে, তবে শিকার করার জন্য হাতিয়ার এবং এই হাতিয়ার তৈরির জ্ঞান আবশ্যক।

অন্যদিকে সংস্কৃতির অবস্তুগত দিক হলো বিমূর্ত ধারণা; বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আদর্শ, নৈতিকতা, ভাষা, ধর্ম, এগুলোই অপার্থিব সংস্কৃতি। যেমন: কোনো সংস্কৃতিতে ধর্মের ধারণা হলো ঈশ্বর, নীতি-নৈতিকতা, উপাসনা, আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কিত কিছু বিশ্বাস এবং ধারণা। এই বিশ্বাস ও ধারণাগুলোর ওপর ভিত্তি করেই সেই গোষ্ঠী সিদ্ধান্ত নেয় তারা কোনো ধর্মীয় বিষয় বা ঘটনাকে কীভাবে গ্রহণ করবে বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবে। ব্যক্তির নীতি, আবেগ, চিন্তা-ভাবনা ও আচরণও এই নন-ম্যাটারিয়াল কালচারের অন্তর্ভুক্ত।

অগবার্ন ও কালচারাল ল্যাগ তত্ত্ব

১৯২২ সালে মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী উইলিয়াম ফিল্ডিং অগবার্ন তার Social Change বইতে এক যুগান্তকারী তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। তার তত্ত্ব অনুযায়ী, যখন কোনো নতুন আবিষ্কার সমাজে প্রবেশ করে, তখন তার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে মানুষের একটু সময়ের প্রয়োজন হয়। ঐ প্রযুক্তিটি কীভাবে মানুষের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন ঘটাবে তা শুরুতেই সবার বুঝতে একটু বেগ পেতে হয়। বেশিরভাগ সময়েই এসব আবিষ্কার হয় প্রযুক্তিগত দিক থেকে, যাকে অগবার্ন উল্লেখ করেছেন ম্যাটারিয়াল কালচার বা বস্তুগত সংস্কৃতির একটি অংশ হিসেবে। ফলে মানুষের বস্তুগত সংস্কৃতি ও অবস্তুগত সংস্কৃতির মধ্যে যে ব্যবধান, একেই অগবার্ন উল্লেখ করেছেন কালচারাল ল্যাগ হিসেবে, বাংলায় যা দাঁড়ায় সাংস্কৃতিক মন্থরতা বা সাংস্কৃতিক ব্যবধান হিসেবে।

অগবার্ন উদাহরণ হিসেবে টানেন তার সময়ের সমাজকে, যখন অটোমোবাইল অর্থাৎ যান্ত্রিক গাড়ি কেবল আবিষ্কার হয়েছে। গাড়ি আবিষ্কারের আগে সাধারণ মানুষের বাহন হিসেবে বলতে ছিল ঘোড়া কিংবা ঘোড়ার গাড়ি, চলার রাস্তাও ছিল ঘোড়ার গাড়ির জন্য উপযোগী। কিন্তু গাড়ির উপযোগিতা বোঝার পরও ঘোড়া ব্যবহার করে চলতে অভ্যস্ত লোকজন গাড়ির সাথে মানিয়ে নিতে পারছিলো না। অদ্ভুত দর্শন গাড়িকে দেখে প্রথমে অনেকেই ভেবেছিল গাড়ি চালাচ্ছে সাক্ষাৎ শয়তান! গাড়ি সম্পর্কে ভুল-ভ্রান্তি ভাঙা সত্ত্বেও এরপরও গাড়ি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে বহুদিন সময় লেগে যায়। এর কারণ হচ্ছে গাড়ি চালানোর উপযোগী রাস্তা তখনও তৈরি শুরু হয়নি। ধীরে ধীরে যখন গাড়ির জন্য রাস্তা তৈরি হতে থাকে এবং সহজলভ্য হতে থাকে, তখন মানুষ গাড়ির প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে এবং একপর্যায়ে রাস্তা থেকে ঘোড়া হারিয়ে যায়। এই যে গাড়ির আবিষ্কার (ম্যাটারিয়াল কালচার) এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনে গাড়ির ব্যবহার (নন-ম্যাটারিয়াল কালচার)-এর মাঝখানে বিশাল সময় ব্যবধান, অগবার্ন একেই বলেছেন কালচারাল ল্যাগ বা সাংস্কৃতিক মন্থরতা।

তবে অগবার্ন কেবল এই মন্থরতার সংজ্ঞা দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং এই মন্থরতা কেন হয়, কীভাবে হয়, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব হিসেবে হাজির করেছেন।

অগবার্ন প্রথমে আলোচনা করেছেন সংস্কৃতির বস্তুগত জিনিসগুলো নিয়ে। তার মতে ৪টি ধাপে নতুন কোনো আবিষ্কার সমাজের মধ্যে মিশে যায়। এই ৪টি ধাপের প্রথমটি হলো আবিষ্কার বা Invention। তার মতে, কোনো নির্দিষ্ট বিষয় বা ক্ষেত্রে কোনো সমাজের একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত জ্ঞান আহরণ না করা পর্যন্ত বস্তুটি আবিষ্কৃত হয় না। ধরা যাক, উড়োজাহাজ আবিষ্কারের কথা। উড়োজাহাজ হঠাৎ করে একদিনে আবিষ্কার হয়নি। বহুদিন ধরে মানুষের ওড়ার আকাঙ্ক্ষা এবং রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের ক্রমাগত একটির পর অন্য বস্তু দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার চেষ্টার ফল হিসেবে মানুষ উড়তে সক্ষম হয়েছে। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করলে মানুষের আকাশে ওড়া স্বপ্নই থেকে যেত।

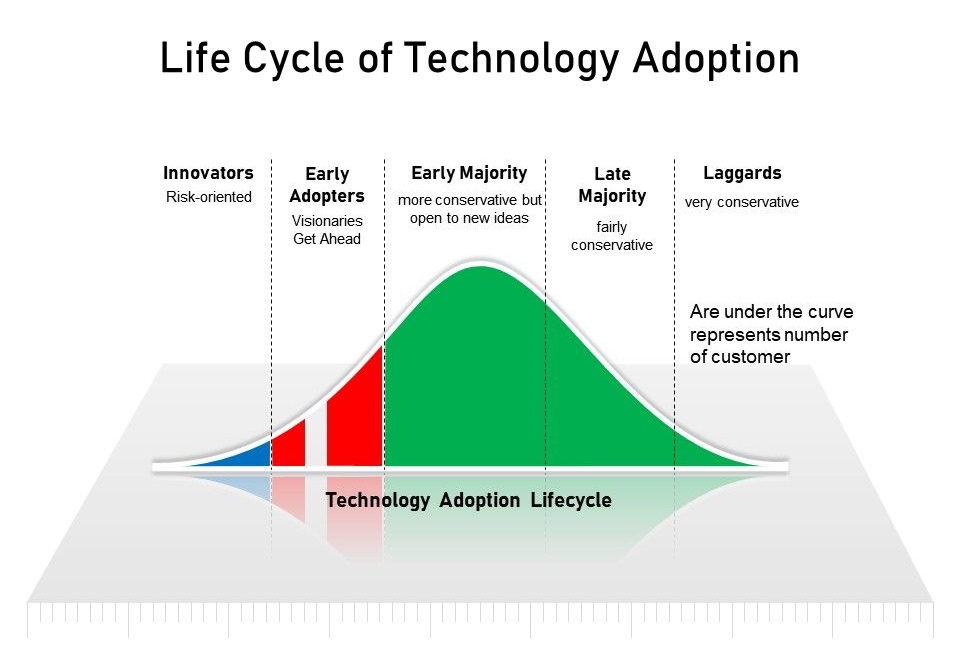

দ্বিতীয় ধাপটি হলো আত্তীকরণ বা Accumulation, এই পর্যায়ে প্রযুক্তির উন্নয়ন হতে থাকে দ্রুতগতিতে এবং মানুষ এই নতুন প্রযুক্তিতে অভ্যস্ত হতে শুরু করে এবং এই পর্যায়ের শেষে গিয়ে মানুষের দৈনন্দিন জীবন থেকে পুরনো প্রযুক্তি মুছে যায়। তৃতীয় ধাপ হলো ব্যাপন বা Diffusion। এর আগের ধাপেই নতুন প্রযুক্তিতে একটি সমাজ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে, এবার এই প্রযুক্তিকে পৃথিবীর অন্য সংস্কৃতির কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার পালা। এক সংস্কৃতির সাথে অপর সংস্কৃতি সংস্পর্শে এসে নতুন প্রযুক্তিকে গ্রহণ করে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের সংস্পর্শে এসে নতুন প্রযুক্তি আরও উন্নততর রূপ লাভ করে।

শেষ ধাপ হচ্ছে সমন্বয় বা Adjustment, যেখানে সংস্কৃতির অবস্তুগত দিক অর্থাৎ মানুষের চিন্তা-ভাবনা, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ-আদর্শ ঐ নতুন প্রযুক্তির সাথে মানিয়ে চলতে শুরু করে। এবং এই মানিয়ে চলা বা সমন্বয় যদি ব্যাহত হয় কিংবা দেরি হয়, তবেই শুরু হয় কালচারাল ল্যাগ।

নন-ম্যাটারিয়াল কালচার বা অবস্তুগত সংস্কৃতি কেন বস্তুগত সংস্কৃতির চেয়ে ধীরগতিতে পরিবর্তন হয় তা-ও ব্যাখ্যা করেছেন অগবার্ন। এর কারণ লুকিয়ে আছে আসলে মানুষের মনস্তত্ত্বের মধ্যেই, আর এই মনস্তত্ত্বের সাথেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে মূল্যবোধ-আদর্শ, নীতি-নৈতিকতার মতো অবস্তুগত দিক। সমাজের সবাই একযোগে কাজ করলে এবং নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব একেবারে কম থাকলে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়, এবং এই বন্ধন দৃঢ় হওয়ার ফলে সমাজের স্বাভাবিক রীতি-নীতির মধ্যেই থাকার জন্য সমাজ ব্যক্তিকে চাপ দিতে থাকে। ফলে সমাজে একটি স্থিরাবস্থা বিরাজ করতে থাকে এবং সমাজের সাধারণ মানুষ এই স্থিরাবস্থায় থাকতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। কিন্তু সমাজে কিছু কিছু ব্যক্তি থাকে যারা এই স্থিরাবস্থায় থাকতে চায় না, এবং নতুন জিনিস নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে থাকে এবং নতুন ধারণার প্রবর্তন করে। সমাজের চোখে এরা স্বার্থপর এবং একইসাথে বৃহত্তর সমাজের বাইরের লোক। যেমন: অষ্টাদশ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণবাদবিরোধী ব্যক্তিরা। কিন্তু একপর্যায়ে গিয়ে হঠাৎ করেই তাদের কোনো ধারণা বৃহত্তর সমাজে পরিবর্তনের সূচনা ঘটায় এবং মানুষের আদর্শ-মূল্যবোধ পরিবর্তন হতে থাকে। যে কারণে একসময়ের বর্ণবাদ বিরোধীরা যেখানে সমাজ-বিতাড়িত হিসেবে পরিগণিত হতো, এখন মার্টিন লুথার কিংয়ের জন্মদিন পালন করা হয় যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে।

অগবার্ন অবস্তুগত সংস্কৃতির এই জড়তার (Cultural Inertia) কারণ হিসেবে আরও উল্লেখ করেছেন, পুরনো রীতি-নীতির প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা, মানুষের অভ্যাস (সংস্কৃতিগত ও মনস্তাত্ত্বিক উভয়েই), অজ্ঞতা, ব্যক্তিগত স্বার্থ, সামাজিক বন্ধনের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং পরিবর্তনের প্রতি মানুষের মনে কাজ করা ভয়কে।

অগবার্নের মতে, সমাজের প্রতিটি জিনিস একইগতিতে পরিবর্তন হয় না। কিছু কিছু অংশ অন্য অংশের তুলনায় খুব দ্রুতগতিতে পরিবর্তন হয়। যেহেতু, এক অংশ অন্য অংশের ওপর নির্ভরশীল এবং পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত, তাই প্রথমে ম্যাটারিয়াল কালচারের পরিবর্তন হয়, এবং সে অনুযায়ী কিছুটা ব্যবধান (Lag) রেখে নন-ম্যাটারিয়াল কালচারও পরিবর্তন হতে থাকে। কিন্তু অগবার্নের মতে, সমাজের ম্যাটারিয়াল কালচার ক্রমাগত পরিবর্তন হতে থাকে অর্থাৎ একের পর এক নতুন প্রযুক্তি আসতেই থাকে, যার ফলে নন-ম্যাটারিয়াল কালচারের সাথে ম্যাটারিয়াল কালচারের সবসময়েই একটি ব্যবধান থেকে যায়।

তবে অগবার্নের সাথে আরেক মার্কিন সমাজতত্ত্ববিদ থর্নস্টাইন ভেবলেন সম্পূর্ণ একমত নয়। তার মতে, সমাজের মূল স্তম্ভ হিসেবে থাকে কিছু সংগঠন, হোক সেটি সরকার কিংবা ধর্মীয় কাউন্সিল। ভেবলেনের মতে, এই সংগঠনগুলো পুরোটাই অতীতের রীতি-নীতির ওপর দাঁড়িয়ে। ম্যাটারিয়াল কালচারের সংস্পর্শে প্রথম পরিবর্তন আসে ব্যক্তির জীবনে। এভাবে কিছু ব্যক্তির উদ্যোগের ফলে সমাজে পরিবর্তন দেখা যায় এবং একপর্যায়ে মানুষের আচার-আচরণ, ভাষা, মনস্তত্ত্বে পরিবর্তন আসতে থাকে। এই সবকিছুর পরিবর্তন হওয়ার পর একদিন হঠাৎ করেই সংগঠনগুলো বুঝতে পারে যে সমাজে পরিবর্তন হয়েছে, এবং আইন-নিয়ম-কানুন পরিবর্তন হওয়া উচিত। এভাবে ধাপে ধাপে ম্যাটারিয়াল কালচার থেকে নন-ম্যাটারিয়াল কালচারে পরিবর্তন আসে।

অগবার্ন কালচারাল ল্যাগের কারণ হিসেবে বেশ কয়েকটি জিনিসের উল্লেখ করেন। এগুলোর কয়েকটি হলো:

১) সমাজের বৈচিত্র্য: সমাজের বৈচিত্র্যের কারণে এক অংশ ম্যাটারিয়াল কালচারকে আপন করে নিলেও অন্য অংশ নিতে পারেনি কিংবা নিতে চায়নি, এমন বহু ঘটনা দেখা যায়। বিশেষ করে যেখানে স্বার্থ জড়িত থাকে সেখানে এই দু’পক্ষের দ্বন্দ্ব দেখা যেতে পারে। যেমন: টেলিভিশন আবিষ্কারের পর টেলিভিশনের ক্ষতিকর জিনিস নিয়ে পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি হতে থাকে, কারণ এর ফলে সংবাদপত্রের প্রতিযোগী হিসেবে টেলিভিশন আবির্ভূত হবে যা সংবাদপত্রের মালিকপক্ষের জন্য আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু সমাজের পরিবর্তন হলে সমাজের সর্বস্তরে এই পরিবর্তন হতে হবে।

২) পরিবর্তনের পদ্ধতিগত বাধা: নতুন ধারণা আসার পর তা সরকারি অনুমোদন পাওয়া পর্যন্ত অনেক সময় প্রয়োজন হয়। যেমন: বর্তমান সময়ের মানব ক্লোনিং সম্ভব হলেও সমাজে এর প্রভাব কী হতে পারে তা নিয়ে কোনো ধারণা না থাকায় এটি একপ্রকার নিষিদ্ধ। এছাড়াও মানুষের অভ্যাস, পুরনো রীতি-নীতির প্রতি ভালোলাগা, এগুলোও পরিবর্তনের বাধা হিসেবে ধরা হয়।

৩) নতুন অবস্তুগত সংস্কৃতির মধ্যকার সম্পর্ক: ধরা যাক, বর্তমান সময়ে মানুষের অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হওয়ার ফলে মরণোত্তর অঙ্গ দানের সংস্কৃতি শুরু হয়েছে। এর সামাজিক উপকারিতা থাকলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধিনিষেধও আছে। ফলে সামাজিক উপকারিতার চিন্তা করে মরণোত্তর অঙ্গদানে মানুষের উৎসাহ যতটুকু বাড়া উচিত ছিল, ধর্মীয় বিধি-নিষেধের কারণে তত দ্রুত বাড়ে না বা পরিবর্তন হয় না। এটি সাংস্কৃতিক মন্থরতার আরেকটি কারণ।

মোটাদাগে, এই হলো অগবার্নের সামাজিক মন্থরতা তত্ত্বের সারবস্তু। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিনিয়তই এই সাংস্কৃতিক মন্থরতা তত্ত্বের বাস্তব চিত্র চোখে পড়ে, বিশেষ করে আধুনিক প্রযুক্তির এই দুরন্ত গতির ফলে তা আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। যেমন: ইন্টারনেট সহজলভ্য হওয়ার কারণে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আপামর জনসাধারণ ব্যবহার করছে। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের আদব-কায়দা, যাকে ‘Netiquette’ বলা হয়, তা জানা না থাকায় প্রায়ই হেট স্পিচ, গালমন্দসহ নানা জিনিস চোখে পড়ছে, যা সমাজের অস্থিতিশীলতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এগুলো ছাড়াও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে ‘সুপারবেবি’ উৎপাদনসহ নানা বিষয় আছে, যার সামনে পুরো মানবজাতি রয়েছে, এটি সমাজে ভালো নাকি মন্দ বয়ে আনবে তার অপেক্ষায়।