সালটা ১৯১৬। ততদিনে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পুরস্কারমূল্য হিসেবে পাওয়া পুরো অর্থটাই তিনি ব্যয় করছেন শান্তিনিকেতনে তাঁর চির-আকাঙ্খিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিকে মনের মতো করে গড়ে তোলার কাজে। এই সময়েই পাঠভবনে পড়তে এলো একটি ছাত্র। বয়স তার বারো। একটি চোখে জন্ম থেকেই অন্ধ, অন্য চোখটিতেও ভালো দেখতে পায় না, সেটায় মায়োপিয়া। চোখের সমস্যার কারণে কলকাতার আবদ্ধ স্কুল-পরিবেশে ঠিকমতো পড়াশোনা করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। বেশিরভাগ সময়েই কাটত বাড়িতে বসে, জানালা দিয়ে বাইরের ব্যস্ত কলকাতাকে দেখতে দেখতে। তাই পাঠানো হয়েছে শান্তিনিকেতনে। তার চোখের কথা ভেবেই শুধু তার জন্য নিয়মকানুনে খানিক শৈথিল্য আনা হলো। তার জায়গা হলো ‘নাট্যঘর’ আবাসে।

‘নাট্যঘর’-এর গৃহশিক্ষক তখন বিজ্ঞান-লেখক জগদানন্দ রায়। জগদানন্দ তখন ‘পোকা মাকড়’ নামের একটি বই লিখছেন। ছেলেটিকে ডেকে একদিন কেঁচো-কেন্নোর ছবি এঁকে নিয়ে আসতে বললেন। ছেলেটি যত না বিছেকে ভয় পেত, তার চেয়েও বেশি ভয় পেত জগদানন্দ রায়কে। তাই কেঁচো-কেন্নোর ছবি সে আঁকল অত্যন্ত যত্নের সাথে। তারপর সেই ছবি যখন জগদানন্দ দেখলেন, তিনি তো মুগ্ধ। ছেলেটির চিত্রশিল্পে এমন অভাবনীয় দক্ষতার কথা চাপা থাকল না। কানে গেল স্বয়ং গুরুদেবেরও। পরে যখন ‘পোকা মাকড়’ পূর্ণাঙ্গ বই হিসেবে প্রকাশিত হয় তখন তার আঁকা ছবিগুলো তার নামসহ সেই বইতে প্রকাশিত হয়েছিল।

সেদিনের সেই বিস্ময় বালকই পরবর্তীকালে বিস্ময় শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, যাঁর জীবন ও কাজ নিয়ে সত্যজিৎ রায় বানিয়েছিলেন ‘দি ইনার আই’ তথ্যচিত্র। বিনোদবিহারীর জন্ম ১৯০৪ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি, কলকাতার বেহালা অঞ্চলে। বাবা বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় ছিলেন বনেদি পরিবারের সন্তান, কিন্তু পরে সেই বনেদিয়ানা বজায় রাখতে পারেননি। মা অপর্ণা দেবীর বাবা ছিলেন ন্যায়শাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত। ছয় ভাইয়ের মধ্যে সবার চেয়ে ছোট ছিলেন বিনোদবিহারী; তাঁদের একমাত্র বোনের নাম শৈল। পরিবার ছিল বিদ্যোন্মুখ, প্রগতিশীল, সংস্কৃতিবান। ছয় ভাইয়েরই ছবি আঁকায় বিশেষ আগ্রহ ছিল। সেই সময় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নন্দলাল বোস প্রমুখ প্রাচ্য ধারার শিল্পীদের আঁকা তাঁদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

তাঁর ন’দা বিজনবিহারী ছিলেন মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার, থাকতেন ধানবাদে। কিন্তু প্রথম পছন্দ ছিল ছবি আঁকা। ছুটিতে বাড়ি এলেই বসে যেতেন রং-তুলি নিয়ে। মেজদা বনবিহারী ছিলেন রেলের ডাক্তার, তিনি ক্যারিকেচার আঁকায় দারুণ দক্ষ ছিলেন। এছাড়াও তিনি লিখতেন, একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। তবে সবচেয়ে বেশি পরিচিত ছিলেন সমকালীন সমাজের নানা রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে তাঁর সূচাগ্র সমালোচনার জন্য। বিধবা বোন শৈলের বিয়ে দিয়েছিলেন সামাজিক বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে। সৈয়দ মুজতবা আলী বনবিহারীকে বলতেন ‘ইন্ডিয়ান ভলতেয়র’। বনবিহারীর সম্পর্কে আরও একটি তথ্য দিয়ে রাখা দরকার। এই বনবিহারী মুখোপাধ্যায়কে নিয়েই বনফুল লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ‘অগ্নীশ্বর’, যে উপন্যাস নিয়ে পরবর্তীকালে বনফুলেরই ছোট ভাই অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালনা করেন বাংলা ছায়াছবি ‘অগ্নীশ্বর’। নায়ক ডক্টর অগ্নীশ্বর মুখার্জির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন মহানায়ক উত্তমকুমার।

ছোটবেলায় বিনোদবিহারীর অনেকটা সময় কেটেছে দাদা বিজনের সঙ্গে কলকাতার কলেজ স্ট্রিট ও হ্যারিসন রোডের অলিগলিতে ঘুরে বেড়িয়ে। এছাড়া বনবিহারী কর্মসূত্রে প্রথমে থাকতেন রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে, পরে বদলি হয়েছিলেন ঈশ্বরদির কাছে পাকশীতে; নিজের পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন তিনি। দুটি জায়গাই এখন বাংলাদেশে। নির্জন গোদাগাড়ী ও জমজমাট পাকশীতে বেড়াতে গিয়ে গ্রামবাংলাকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন শহুরে বিনোদবিহারী। খুঁটিয়ে দেখার চোখটা বলতে গেলে তৈরি হয়েছে সেই সময় থেকেই।

কলকাতার স্কুলের পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেননি ছোট্ট বিনোদ। ছোড়দা বিমানবিহারীর সঙ্গে বারো বছর বয়সে এলেন ‘রবিবাবুর’ স্কুলে। শান্তিনিকেতনে এসে প্রথম আলাপ হয়েছিল শ্রীনিকেতনের অন্যতম স্থপতি কালীমোহন ঘোষের সঙ্গে। তিনিই বালক বিনোদবিহারীকে নিয়ে যান রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করাতে। রবীন্দ্রনাথ তখন থাকতেন শালবীথিকার প্রান্তে ‘দেহলি’ গৃহে। বিনোদবিহারীকে দেখে প্রথমেই তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন- ‘ভাল ডাক্তার দিয়ে চোখ দেখানো হয়েছে?’ বিনোদবিহারী তাঁকে উত্তর দেন-‘আজ্ঞে হ্যাঁ। মেনার্ড সাহেব চোখ দেখেছেন।’ আশ্রমে থাকতে গেলে সমস্ত কাজ নিজেকে করতে হবে, সেটা বিনোদবিহারী পারবেন কি না, এরপর জানতে চান রবীন্দ্রনাথ। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ‘হ্যাঁ’ বলেন বিনোদ। রবীন্দ্রনাথের শেষ প্রশ্ন ছিল-‘আমার লেখা পড়েছ?’ উত্তরে বিনোদ বলেন যে রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ও তিনি খুব মন দিয়ে পড়েছেন। বারো বছরের ছেলে মেঘনাদবধ কাব্য পড়েছে শুনে কিছুটা বিস্মিত হন রবীন্দ্রনাথ। আর কিছু জানতে চাননি তিনি। খুব আনন্দের সাথেই ভর্তি করে নেন বিনোদবিহারীকে।

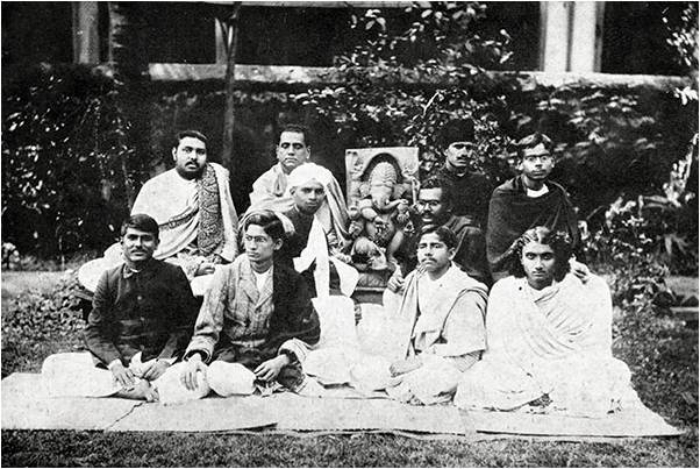

এরপর ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠা হলো ‘কলাভবন’। বিশ্বভারতীর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা কিন্তু তারও দু’বছর পরে। একদিন বই-খাতা আর আসন নিয়ে আশ্রমে যাচ্ছেন বিনোদ, শাল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন বন্ধু ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মনকে। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ ত্রিপুরার রাজপরিবারের সদস্য ছিলেন। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণই তাঁকে জানালেন শিল্পকলার জন্য নতুন একটি ভবন তৈরি হচ্ছে, যারা ছবি আঁকতে ভালোবাসে, তারা অনায়াসে এখানে ভর্তি হতে পারে। এই ধীরেন্দ্র পরে কলাভবনের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। দুই বন্ধুতে গেলেন বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ বিধুশেখর শাস্ত্রীর কাছে। শাস্ত্রীমশাই তখনও এ ব্যাপারে কিছু জানেন না। তাঁদের মুখে সব শুনে বিনোদকে বললেন, সে স্বচ্ছন্দে কলাভবনে ছাত্র হিসাবে যুক্ত হতে পারে, তার জন্য শুধু বাড়ি থেকে একটি লিখিত অনুমতিপত্র দাখিল করতে হবে। জগদানন্দ রায়ও অনুমতি দিলেন। প্রথম যে পাঁচজন ছাত্র কলাভবনে ভর্তি হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বিনোদবিহারী ও ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ ছাড়াও আরও তিনজন হলেন অর্ধেন্দুপ্রসাদ মুখার্জি, হীরাচাঁদ দুগার এবং কৃষ্ণকিঙ্কর ঘোষ। তাঁদের থাকতে দেওয়া হয়েছিল কবির কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিতে নির্মীয়মাণ ‘শমীন্দ্র কুটিরে’।

কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতার গভর্ণমেন্ট আর্ট কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কলাভবনে শিক্ষক হিসাবে এলেন অসিতকুমার হালদার। অর্ধেন্দুপ্রসাদ, হীরাচাঁদ এবং কৃষ্ণকিঙ্কর আর্ট কলেজে এই অসিতবাবুর কাছেই আঁকা শিখছিলেন। শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্ররাও একরকম যোগ দিলেন নতুন এই ভবনে, পরবর্তীকালে যা এক মহীরুহের রূপ নেবে। কিছুদিন বাদেই যোগ দিলেন নন্দলাল বোস। আর্ট কলেজে অসিত এবং নন্দলাল দুজনেই ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র। কলেজে অবন ঠাকুরের সঙ্গে তাঁদের যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, কলাভবনেও সেই একই ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক গড়ে তোলার কাজে তৎপর হলেন দুজনে। প্রথাগত চিত্রশিক্ষার পাশাপাশি প্রতিটি ছাত্রের নিজস্ব চিন্তাধারা যাতে স্বাধীনভাবে প্রকাশ পায়, সেই বিষয়ে নজর দিতেন তাঁরা।

এখানেই বিনোদবিহারী হয়ে উঠলেন বাকিদের চেয়ে অনন্য। সেই সময়কার প্রথাগত চিত্রের বিষয় হতো ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনী অথবা রূপক। অবন ঠাকুর ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক কাহিনীর ছবিই বেশি আঁকতে পছন্দ করতেন, আবার অসিত হালদারের ঝোঁক ছিল রূপক চিত্রের প্রতি। এই দুটি বিষয়কে সযত্নে সরিয়ে বিনোদবিহারী বেছে নিলেন তাঁর আশেপাশের প্রকৃতির নানা খেয়ালকে। রুক্ষ, কাঁকরময় খোয়াই, কিংবা কলসি কাঁখে জল আনতে আসা গ্রাম্যবধূর চিত্র অনেক বেশি আকৃষ্ট করেছিল তাঁকে। নন্দলাল বোস প্রথমে খানিকটা সন্দিহান হলেও তরুণ শিল্পীটির নিষ্ঠা দেখে ও স্বয়ং গুরুদেব তাঁকে অভয়বাণী দিলে নিজস্ব চিন্তাধারায় কাজ করার জন্য বিনোদবিহারীকে আরও অনেক বেশি স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।

নন্দলাল বোস তাঁর কাজে কতটা খুশি হয়েছিলেন, তা বোঝা যাবে একটি ঘটনার কথা বললেই। বিকেলে ক্লাস শেষ হলে ছাত্ররা দেশ-বিদেশের শিল্পীদের আঁকা নানা ছবি খুঁটিয়ে দেখতেন। উইলিয়াম উইনস্ট্যানলি পিয়ার্সন, যিনি ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথের জাপান ও মার্কিন সফরে কবির সেক্রেটারি ছিলেন এবং কিছুদিন শান্তিনিকেতনের স্কুলে পড়িয়েছিলেন, তাঁর ব্যবহার্য একটি কাঠের বাক্সে জাপানি চিত্রশিল্পী সেরাযুর ‘রক অ্যান্ড ওয়াটার’ আঁকাটি খোদিত ছিল। এই ছবিটি বিনোদবিহারীকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। এটি দেখে বিনোদবিহারী একটি লম্বা দৈর্ঘ্যের ছবি আঁকেন। তিনি এঁকেছিলেন স্কুল-প্রাঙ্গনের শালবীথিকার ছবি। সেখানে খেলা করে বেড়াচ্ছে কাঠবিড়ালীর দল। কিন্তু বন্ধুরা দেখে বললেন, “ছবি কম্পোজিশনে খুব ভুল হয়েছে, ছবিটি কেটে ফেল।”

মনে ব্যথা পেলেন বিনোদবিহারী। তিনি অনুমতি দিলে বন্ধুরাই তিন টুকরোয় ছিঁড়ে ফেললেন পরিশ্রম করে আঁকা অত সাধের ছবিটা। আসলে বন্ধুদের মতামতকেই সত্য বলে ধরে নিয়েছিলেন বিনোদবিহারী। এরপর অন্য একটি ছবি আঁকতে বসেছেন, এমন সময় নন্দলালবাবু এসে তাঁকে ছবিটার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার সেই লম্বা ছবিটা কোথায় গেল?” বিনোদবিহারী বোর্ডের তলা থেকে তিনটে টুকরো বার করে টেবিলের উপর রাখলেন। অবাক নন্দলাল প্রশ্ন করলেন, “ছবি কাটলে কেন?” বিনোদবিহারী উত্তর করলেন, “কম্পোজিশন ভুল হয়েছে।” এবার নন্দলালবাবুর কণ্ঠস্বর কঠিন, “কে বললে কম্পোজিশন ভুল হয়েছে?” অগত্যা বলতেই হলো সত্যি ঘটনা। সবটা শুনে ত্রি-ভাজিত ছবিটি নিয়ে নন্দলাল চলে গেলেন উপদেষ্টা বন্ধুদের কাছে। কিছুক্ষণ পরে টুকরোগুলো ফেরত দিয়ে বিনোদবিহারীকে বললেন, “এরপর থেকে ছবি আমাকে দেখাবে, অন্যের পরামর্শে চলবে না।” বিনোদবিহারী পরে শুনেছিলেন, নন্দলাল কিন্তু বন্ধুদের বকাবকি করেননি, বরং খুব যত্নের সাথে তাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন রঙের কম্পোজিশন একদম ঠিক আছে, কোনো গলদ নেই। আসলে এমনই ছিল তাঁদের ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক।

প্রকৃতিপাঠ ছিল বিনোদবিহারীর অন্যতম অবসর বিনোদন। প্রকৃতিকে গভীরভাবে জানতে উদ্দেশ্যহীনভাবে হেঁটে বেড়াতেন রুক্ষ রাঢ়ভূমির প্রান্তরে প্রান্তরে। খালি পায়ে, খালি মাথায়। তীব্র গরম বা জোরালো বৃষ্টি, কোনোকিছুই তাঁকে বিরত করতে পারত না। গরমের ছুটি পড়লে বিকেল আর রাতগুলো তাঁর এমনভাবেই কেটে যেত, প্রকৃতির সঙ্গে এমন নিবিড় একাত্মতায়। এভাবেই তাঁর আঁকায় এসে পড়ত উঁচু-নিচু পাথুরে জমি, শাল-মহুয়ার বন, একাকী খেজুর গাছ, শুকনো নদীর চড়া, দৈনন্দিন গ্রামজীবন, হাটবাজারের রোজনামচা, গবাদি পশুপাখির প্রতিকৃতি। তবে আকৃতিতে ছোট জন্তুজানোয়ারদের ছবি আঁকার জন্য তাঁকে তাদের বন্দীদশায় অথবা স্থির অবস্থায় লক্ষ্য করতে হতো। তাঁর প্রথমদিককার ছবিতে রঙের ব্যবহারে কিছুটা নন্দলাল বোসের প্রভাব থাকলেও অচিরেই তিনি নিজস্ব ধারার প্রবর্তন করেন। বিশেষত, একটি সেতুর ছবিতে তিনি যে অসাধারণ নিজস্বতা দেখিয়েছিলেন, তেমনটা এর আগে ভারতীয় চিত্রকলায় কেউ দেখাতে পারেননি।

নন্দলাল বোসের কথায় একবার জোড়াসাঁকোয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে বিনোদবিহারী নিজের আঁকা কতকগুলো ছবি নিয়ে যান। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ছবিতে কিছু ছোটখাট ভুলভ্রান্তি শুধরে নেওয়ার পরামর্শ দেন। তাঁর পাশে বসেছিলেন তাঁর বড়দাদা, চিত্রজগতের আরেক দিকপাল গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিনোদের আঁকা একটি সাঁওতাল বংশীবাদকের ছবি অবনীন্দ্রনাথের পছন্দ হয়নি। তাঁর বক্তব্য ছিল, রংগুলো বড্ড ময়লা। তিনি ছবিটাকে দেখে বলেন-‘বাঁশি বাজাচ্ছে, না কলা খাচ্ছে? নোংরা রং আমি দেখব না। তোমার ছবি দেখলে আমার ছবি খারাপ হয়ে যাবে। যাও দাদাকে দেখাও।’ গগনেন্দ্রনাথ ওই ছবিটি দেখে বিনোদকে বলেন-‘বাঁশি বাজাতে জানো? বাঁশিতে একবার ফুঁ দিয়ে দ্যাখো, তাহলেই ভুল বুঝতে পারবে। তোমার ছবির রং একটু নোংরা। সব ছবিরই রং এক রকম। দ্যাখো আমার ছবি, কাগজ কত পরিষ্কার। এই রকম পরিষ্কার করে কাজ করবার চেষ্টা করবে। ছবিগুলো বেশ যত্ন করে করেছ?’ বিনোদবিহারী ‘হ্যাঁ’ বললে গগন ঠাকুর এবার ছোটভাইকে মৃদু বকুনি দেন-‘অবন, সবাই যদি ঠিক তোমার মতো ছবি করে তাহলে নতুন ছবি হবে কবে? তুমি যখন নতুন ছবি করেছিলে, তখন তো লোকে ভাল বলে নি? এ যত্ন করেই করেছে। যা নিজের ভাল লেগেছে, তাই সে এঁকেছে। কারুর দেখে করে নি, তা তো তুমি বুঝতে পেরেছ?’ এরপর বিনোদকে ছবিগুলো ফেরত দিয়ে বলেন-‘তোমার ছবি বেশ নতুন রকমের, কিন্তু কাগজ এত নোংরা কোরো না। যাও, উনি যা বলেন, তাই করো।’ ছবির ব্যাপারে দাদার কথা কোনোদিন অমান্য করতেন না অবনীন্দ্রনাথ। বিনোদকে বলেন-‘ওরে বাবা! দাদা তোমার ছবি পাশ করে দিয়েছেন, আমি আর কিছু বলব না, ছবি একজিবিশনে দিয়ে দাও।’

ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্টের একটি প্রদর্শনী হবে কিছুদিন পর। সেই প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্রনাথ বিনোদকে তাঁর আঁকা শিকারীর ছবিটি পাঠাতে বলেন। গাছে-ঘেরা অরণ্যের মাঝে শিকারী, হাতে তীর-ধনুক, গাছে গাছে জ্বলছে জোনাকি। অবনীন্দ্রনাথ নিজেও একটি শিকারীর ছবি এঁকেছিলেন। শিকার করা একটি হরিণছানাকে টানছে শিকারী, মুখে তার পেলব নিষ্ঠুরতা। তিনিও প্রদর্শনীর জন্য সেইটিই পাঠালেন। প্রদর্শনীতে দুই অসমবয়সী শিল্পীর হাতে আঁকা একই বিষয়ের দুটি ছবি পাশাপাশি স্থান পেয়েছিল। প্রদর্শনীর দিন বিনোদ যখন বিকালে হলঘরে প্রবেশ করেন, অবন ঠাকুর বলেন-‘যাও দ্যাখো, আমিও ব্যাধ করেছি, তোমার ছবির পাশেই রেখেছি। দ্যাখো, কার ভাল হয়েছে!’ অবনীন্দ্রনাথের ছবিটিতে হালকা এলা বা গেরুয়া ছাড়া তেমন রং আর ছিল না। বিনোদের ছবিটি সেখানে পুরোই শ্যাওলা রঙে আঁকা। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় এই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন-‘সেদিন এক ঝলকে যা বুঝেছিলাম সে বিষয়ে লম্বা বক্তৃতা দিয়ে আমাকে কেউ বোঝাতে পারত না।’

ছাত্রজীবন শেষ করে কিছুদিন বসেছিলেন বিনোদবিহারী। এখানেই তাঁর কাছে প্রথম বাধা হয়ে দাঁড়াল তাঁর চোখের সমস্যা। অন্যান্যদের মতো চাকরি জোটানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিছুদিন জুনিয়র স্কুলের শিক্ষক ও লাইব্রেরিয়ান হিসাবে কাজ করলেও কোনো কাজেই ঠিক নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেননি বিনোদবিহারী। অবশেষে ১৯২৫ সালে কলাভবনের শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। ততদিনে বিশ্বভারতীতে ছাত্র আসতে শুরু করেছে দেশের নানা প্রান্ত থেকে। বিদেশ থেকে গেস্ট লেকচারার হিসাবে আসছেন মরিস উইন্টারনিতজ, সিলভেন লেভি, কার্লো ফরমিশি, গিউসেপ্পে তুচ্চি, স্টেলা ক্রামরিশ, তান ইয়ুন-সান প্রমুখ দিকপাল মানুষেরা। ১৯২৬ সালে রামকিঙ্কর বেজ এসে যোগ দিলেন। অচিরেই গড়ে উঠল বন্ধুত্ব।

১৯৩৭ সালে জাপানে গেলেন বিনোদবিহারী। দূর প্রাচ্যের চিত্রকলার প্রতি তাঁর টান বরাবরই। জাপানি চিত্রকলার শৃঙ্খলার মেজাজ ও তুলির অসামান্য ব্যবহার তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। জাপানি চিত্রশিল্পীদের সাথে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন বিপ্লবী রাসবিহারী বোস। জাপানি ‘নিহোঙ্গা’ ঘরানার তিন শিল্পী তাকেউচি সেইহো, ইয়োকোইয়ামা তাইকান এবং কাম্পো আরাইয়ের সাথে তাঁর চিত্রকলা বিষয়ক আলোচনা হয়। বিশেষত, কাম্পো আরাই তাঁকে জাপানি চিত্রকলার সাবেকি ধারা প্রসঙ্গে অনেক সাহায্য করেন। আর্ট হিস্টোরিয়ান সাইচি তাকি বিনোদবিহারীকে পরিচয় করিয়ে দেন টোকিওর ন্যাশনাল মিউজিয়ামের ডিরেক্টর আকিয়ামার সঙ্গে। আকিয়ামা তাঁকে জাপানি পেন্টিংয়ের বিশাল সংগ্রহটি খুলে দেন তাঁর গবেষণার জন্য। জাপানে তাঁর ছবির প্রদর্শনীও হয়। সেইসব ছবি সমকালীন জাপানি সমাজে যথেষ্ট সমাদৃতও হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, তাঁর পূর্বসুরি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নন্দলাল বোসও দূর প্রাচ্যের চিত্রকলার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন।

জাপান থেকে ফেরার পর অন্য ধরনের এক মাধ্যমে তিনি ছবি আঁকা শুরু করলেন। মাধ্যমটি হলো ম্যুরাল বা ফ্রেস্কো। প্রথম ম্যুরাল তিনি আঁকেন ১৯৪০ সালে। কলাভবনের নতুন ছাত্রাবাসের সিলিংয়ে আঁকা হলো ম্যুরাল। এই ফ্রেস্কো আঁকায় নন্দলাল ও তাঁর ছাত্ররা ব্যবহার করেছিলেন মাটির রং। রংয়ের ব্যবহারে দেখা গিয়েছিল সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ। একটি মিশরীয় ফ্রেস্কো থেকে ধারণা নিলেন বিনোদবিহারী। ফ্রেস্কোটি ছিল এরূপ- একটি পুকুরকে ঘিরে অজস্র গাছেদের সারি। কিন্তু বিনোদবিহারী এখানে কেবল গাছ আঁকলেন না। তাঁর দীর্ঘ কুড়ি বছরের প্রকৃতিপাঠের অভিজ্ঞতায় তিনি যা সঞ্চয় করেছিলেন, সবটাই ঢেলে দিলেন সেই পুকুরের চারপাশে। সূক্ষ্ম প্রাণের আভাসও তাঁর চোখ এড়ায়নি।

এরপর ১৯৪২ সালে আঁকলেন দ্বিতীয় ম্যুরাল। চীনা ভবনের সিঁড়ির দেওয়ালে তাঁর হাতে অঙ্কিত হলো বিশ্বভারতীর প্রাঙ্গণ-জীবন। কলাভবনের ম্যুরালে যেমন অনেকটা ছড়ানো জায়গা নিয়ে এঁকেছিলেন, এই ফ্রেস্কোটি হলো অনেকটা জ্যামিতিক পরিপূর্ণতায়। অনেকগুলো উল্লম্ব অংশে ভাগ করে তারপর সেখানে এঁকেছিলেন ছাত্রদের পড়াশোনার চিত্র, তাদের হুল্লোড়ের ছবি, আবাসের জীবন ইত্যাদি। এ সময়ে তিনি কিছুদিনের জন্য বেনারস যান। গঙ্গার ঘাট, ষাঁড়ের লড়াই, টাঙ্গা ইত্যাদি বেনারসের নানা প্রতীকী দৃশ্য উঠে আসে জলরং ও পেন্সিল স্কেচে। চল্লিশে উপনীত হয়েছেন তখন। চিত্রশিল্পী হিসেবে তখন তিনি মধ্যগগনে। হাতে তুলি নিয়ে কাগজের উপর ঝুঁকে পড়ে এঁকে চলেছেন শিল্পমগ্ন বিনোদবিহারী, শান্তিনিকেতনে এ ছিল এক অতিপরিচিত দৃশ্য।

আগ্রহ ছিল ক্যালিগ্রাফিতেও। ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’, নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘আকাশ গঙ্গা’, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘পথে বিপথে’ এরকম বেশ কয়েকটি বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন বিনোদবিহারী। ১৯৪৬-৪৭ সালে আঁকতে শুরু করলেন আরেকটি ফ্রেস্কো। এবার হিন্দী ভবনের মূল প্রেক্ষাগৃহের দেওয়ালে। আকারে ও প্রকারে এই ফ্রেস্কোটি তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ। বিষয় ছিল মধ্যযুগের ভারতীয় সন্তগণ। পড়তে শুরু করলেন তাঁদের জীবনী। রামানুজ, কবীর, রবিদাস, দাদুদয়াল প্রমুখ মহাত্মাদের জীবন পাঠ করতে গিয়ে দেখলেন, বেশিরভাগ সন্তই উঠে এসেছিলেন অত্যন্ত সাধারণ দরিদ্র ঘর থেকে। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁদের বাণী, যা কি না কোনো বিশেষ ধর্মমতে আবদ্ধ নয়, কেবল ভালোবাসার, তা দিয়ে জয় করেছিলেন সর্বধর্মের মানুষের মন।

মূল ছবিতে হাত দেওয়ার আগে বহু পেন্সিল স্কেচ করেছিলেন বিনোদবিহারী। সুবিশাল এই ফ্রেস্কোটি প্রেক্ষাগৃহের তিনটি দেওয়ালজুড়ে অঙ্কিত হয়েছিল। কোনোরকম ট্রেসিং ছাড়াই সরাসরি দেওয়ালের গায়ে এঁকেছিলেন মহাকাব্যিক এই ফ্রেস্কোটি। এই কাজে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন তাঁর সদ্যবিবাহিতা স্ত্রী লীলা মুখোপাধ্যায় ও তাঁর চার ছাত্র জিতেন্দ্রকুমার, কেজি সুব্রমণিয়াম, কৃপাল সিং সেখাওয়াত ও দেবকীনন্দন। ম্যুরাল পেন্টিংয়ের মাধ্যমেও যে অনেক কথা বলা যায়, তা কিন্তু আধুনিক ভারতীয় চিত্ররীতিতে সর্বপ্রথম বিনোদবিহারীই দেখিয়েছিলেন।

স্বাধীনতার পর বিশ্বভারতীতে প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দেয়। বিনোদবিহারী নেপাল সরকারের অনুরোধে কাঠমাণ্ডুর ন্যাশনাল মিউজিয়ামের কিউরেটরের চাকরি নিয়ে নেপালে চলে যান। চাকরিটা তাঁকে করে দিয়েছিলেন তাঁর দাদার বন্ধু নরেন্দ্রমণি আচার্য, যিনি সেই সময় নেপাল সরকারের বিদেশসচিব। সালটা ১৯৪৯। তাঁর স্ত্রী লীলা তখন মীরাটে চাকুরিরতা। শান্তিনিকেতনের মায়া কাটিয়ে নেপালে এলেন বিনোদবিহারী। এখানে এসেও তাঁর ছবি আঁকা থেমে থাকেনি। স্কেচ, জলরং চলতেই থাকে। নেপালের রাস্তাঘাট, পাহাড়ের দৃশ্য, মানুষজনের চলাচল উঠে আসতে থাকে তাঁর আঁকায়। স্থানীয় হস্তশিল্পীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। কুলসুন্দর শিলাকর্মী নামক এক হস্তশিল্পীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়ছিল। কাঠামাণ্ডুতে তিনি ছিলেন তিন বছর। তারপর তাঁর কন্যার জন্মের খবর পেয়ে এবং নেপাল সরকারের বেশ কিছু গুপ্ত ব্যাপার তাঁর সামনে উন্মোচিত হওয়ায় আর নেপালে থাকেননি তিনি।

১৯৫২ সালে কিছুদিনের জন্য রাজস্থানের মহিলাদের জন্য তৈরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বনস্থলী বিদ্যাপীঠে ছবি আঁকা শেখান। তারপর সেই বছরেই স্ত্রী লীলা ও কন্যা মৃণালিনীকে নিয়ে চলে যান হিমালয়ের কোলে অবস্থিত জনপ্রিয় শৈলশহর মুসৌরিতে। স্বামী-স্ত্রীর যৌথ উদ্যোগে স্থাপিত হয় একটি ভিস্যুয়াল আর্টস ট্রেনিং সেন্টার। কিন্তু অর্থের অভাবে তা চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। লীলা মুখোপাধ্যায় কন্যা মৃণালিনীকে নিয়ে দেরাদুনের ওয়েলহ্যাম প্রিপারেটরি স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে চলে যান। তবে বিনোদবিহারী এখানে এসে পেলেন নতুন এক বিষয়- হিমালয়। প্রথম তিনি মেঘের ছবি আঁকলেন মুসৌরিতে বসে। পাহাড়ি বর্ষার অপার্থিব সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।

বিহার সরকারের শিক্ষামন্ত্রকের তরফ থেকে রাজ্যে ফাইন আর্টসের উন্নতিসাধনের জন্য তাঁকে বলা হয়েছিল। কিন্তু এখানে মানুষের চূড়ান্ত অসহযোগিতা ও স্বার্থপরতায় তাঁকে কাজ করতে দেওয়া হল না। ১৯৫৭ সালে তাঁর চোখের ছানির অস্ত্রোপচার হয় দিল্লিতে। অস্ত্রোপচারে তাঁর সায় ছিল না, কারণ ছেলেবেলা থেকে যত ডাক্তার তাঁর চোখ দেখেছেন সকলেই অস্ত্রোপচারের বিরুদ্ধে মত দিয়েছিলেন। কিন্তু দিল্লির ডাক্তার সেসব শোনেননি। অস্ত্রোপচারটি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। চিরদিনের মতো দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন শান্তিনিকেতনের সর্বকালের সেরা অন্যতম ভিজ্যুয়াল আর্টিস্ট। তাঁর কথায়, ‘বাইরে রৌদ্রের উত্তাপ বুঝছি, কিন্তু আলো দেখতে পাচ্ছি না।’ এই অবস্থায় সাধারণ মানুষমাত্রই মানসিকভাবে ভেঙে পড়বে, কিন্তু বিনোদবিহারী হয়ে উঠলেন অনন্য। তাঁর চোখের দৃষ্টি চলে গেলেও এত দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও একাগ্রতা তাঁকে দিয়েছিল এক গভীর অন্তর্দৃষ্টি, যার দূরদর্শিতার কাছে সাদা চোখের দৃষ্টিও যেন বড় সাধারণ হয়ে যায়। তিনি প্রমাণ করলেন, চোখের দৃষ্টি হারিয়েও একজন ভিজ্যুয়াল আর্টিস্ট শিল্প সৃষ্টি করতে পারেন।

বিনোদবিহারী ফিরে এলেন তাঁর অতিপ্রিয় শান্তিনিকেতনে। ‘শাদা কাগজের ওপর নানা রঙের ছোপছাপ দিয়ে ছবি’ আর তিনি করেননি। একটু অন্য ধরনের শিল্পমাধ্যমে মনোনিবেশ করলেন তিনি। মোম দিয়ে ছোট ছোট জিনিস বানাতে লাগলেন। শুরু করলেন রঙিন কাগজের কোলাজ। ছবি আঁকার জন্য ব্যবহার করতেন ফেল্ট পেন। ১৯৭২ সালে শেষ ম্যুরাল তৈরি করলেন বিনোদবিহারী। কলাভবনের ম্যুরাল স্টুডিওর উত্তর দিকের দেওয়ালে সেরামিক টাইলসের খণ্ড জুড়ে জুড়ে মানুষের বিভিন্ন প্রতিকৃতিকে তুলে ধরলেন শিল্পী। ছবির মধ্যে কতখানি জায়গা ছাড়তে হবে, এই জ্ঞানটি তাঁর রপ্ত হয়েছিল শিল্পজীবনের শুরুতেই। দৃষ্টি হারিয়ে ফেললেও সেই জ্ঞান ছিল অটুট।

এই ম্যুরাল যখন তৈরি হচ্ছে, সেই দুর্লভ মুহূর্তগুলোকে ক্যামেরাবন্দি করলেন সত্যজিৎ রায়। কলাভবনে বিনোদবিহারীর ছাত্র ছিলেন সত্যজিৎ। ততদিনে তিনি বিশ্ববিশ্রুত চিত্র-পরিচালক। তাঁর শিক্ষক, তাঁর অনুপ্রেরণাকে নিয়ে তৈরি করলেন ‘দি ইনার আই’। বিনোদবিহারীর কাজের প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা উঠে এসেছিল এই তথ্যচিত্রে। তাঁর জীবনের নানা সময়ের স্থিরচিত্র, তাঁর ছবি, কাজ, বিভিন্ন মুহূর্তের মন্তাজের সঙ্গে সত্যজিতের দরাজ গলার ভাষ্যপাঠ তথ্যচিত্রটিকে করে তুলেছিল অদ্ভুত প্রাণবন্ত।

চিত্রশিল্পী ছাড়াও বিনোদবিহারী ছিলেন সুলেখক ও বিশ্লেষক। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলালদের কাজকে প্রভূত কুর্নিশ জানিয়েছেন। ভারতের চিত্রকলা শিক্ষার বিষয় নিয়ে লিখলেন ‘আধুনিক শিল্পশিক্ষা’, যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে। বৈঠকী গল্প বলার মেজাজটি তাঁর লেখায় থাকত পুরোমাত্রায়। জীবনের অভিজ্ঞতা তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন ‘চিত্রকর’ বইতে। বইটি ১৯৭৯-৮০ সালে ভারতীয় ভাষা পরিষদের শ্রেষ্ঠ বাংলাগ্রন্থ পুরস্কার ও ১৯৮১ সালের রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছিল। ৭০-এর দশকের শেষের দিকে তিনি শান্তিনিকেতন ছেড়ে দিল্লিতে বসবাস শুরু করেন। সারাজীবন খানিক পর্দার আড়ালেই ছিলেন। শান্তিনিকেতনের পরিসরের বাইরে মানুষ খুব বেশি তাঁর কথা জানতে পারেনি। তবে শেষজীবনে বেশ কিছু সরকারি পুরস্কার পাওয়ায় তাঁর প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ে। বিস্ময়কর এই শিল্পজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৮০ সালের ১১ই নভেম্বর।

বিনোদবিহারীর ছবি প্রাচ্য শিল্পরীতির গতানুগতিক ধারাকে ছাড়িয়ে এক নতুন সৃষ্টিশীলতার উদ্ভাবন করেছিল। সেখানে অনেক বেশি স্থান পেয়েছে মানুষের কথা, রোজকার প্রকৃতির কথা। দীর্ঘ ছয় দশকের শিল্পজীবনে তৎকালীন সময়ের প্রায় সকল কিংবদন্তীর আশীর্বাদ তিনি পেয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের হাত ধরে ভারতীয় চিত্রকলায় যে নতুন জোয়ার আসে, যাকে বলা হয় ‘বেঙ্গল স্কুল অফ আর্ট’, বিনোদবিহারীর ছবি সেই ধারার অনুবর্তী হয়েও যেন বড় বেশি স্বতন্ত্র্য। প্রাসঙ্গিক আধুনিকতা বা কনটেক্সচুয়াল মডার্নিজমকে তিনি ধরেছিলেন একেবারেই তাঁর নিজের মতো করে।