শৈশবে সাধারণ জ্ঞানের বইয়ে হ্যালির ধূমকেতুর ৭৫/৭৬ বছর পরপর ফিরে আসার ইতিহাস পড়ে আমরা বড় হয়েছি। তার সাথে জেনেছি সেই ধূমকেতু আবিষ্কর্তার নাম, এডমান্ড হ্যালি। তবে এই ব্যক্তির সম্বন্ধে এর বেশি কিছু কি জানি? একজন সফল জ্যোতির্বিদ হ্যালি যে একইসাথে একজন ভূপ্রকৃতিবিদ, আবহাওয়াবিদ এবং গণিতবিদ ছিলেন, তা হয়তো অধিকাংশেরই অজানা। এর বাইরে তিনি ছিলেন ব্রিটিশ রাজপরিবারের দ্বিতীয় ‘অ্যাস্ট্রোনমার রয়্যাল’ (উচ্চ সরকারি পদ)। তার সাফল্যময় জীবনের উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করে আসি চলুন।

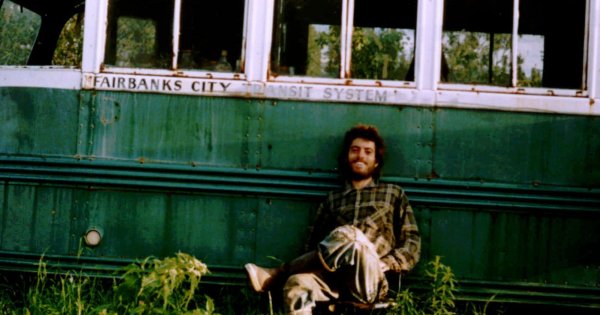

এডমান্ড হ্যালি (১৬৫৬-১৭৪২); source: famous-mathematicians.com

৮ নভেম্বর, ১৬৫৬; লন্ডনের পূর্বাঞ্চলীয় শহর হেজারস্টোনে জন্মগ্রহণ করেন এডমান্ড হ্যালি। হ্যালির মা’র নাম জানা যায় না। হ্যালির জন্মের কেবল দু’মাস আগে তার মাকে বিয়ে করেছিলেন তার বাবা। সম্ভবত এ কারণেই তিনি নাম প্রকাশ্যে আনেননি কখনো। হ্যালির বাবা এডমান্ড হ্যালি সিনিয়র ছিলেন একজন ধনাঢ্য সাবান প্রস্তুতকারক এবং বিক্রেতা। তাই ছেলের পড়ালেখায় কোনো কমতি রাখেননি তিনি। শিশু হ্যালিকে ১৬৭১ সালে ভর্তি করে দেয়া হয় লন্ডনের সবচেয়ে ব্যয়বহুল বিদ্যালয় সেন্ট পলে। এখানে তিনি গণিতে অসাধারণ মেধার পরিচয় দেন। তবে হ্যালির মূল আগ্রহ গড়ে ওঠে জ্যোতির্বিজ্ঞানে। বাবার কাছে আবদার করতেই সিনিয়র হ্যালিও সানন্দে জুনিয়র হ্যালিকে কিনে দেন বেশ কিছু জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যন্ত্রপাতি।

গ্রীনউইচ অবজারভেটরি; source: rmg.co.uk

পরবর্তী দুই বছর হ্যালি কাটিয়ে দেন জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক বই আর যন্ত্রপাতি নিয়ে। ১৬৭৩ সালে হ্যালি ভর্তি হন অক্সফোর্ডের কুইনস কলেজে। সাথে নিয়ে যান নিজের সকল বই এবং যন্ত্রপাতি। সেসময় ব্রিটিশদের রয়্যাল অবজারভেটরিতে (মানমন্দির) কাজ করতেন জন ফ্লামস্টিড। ১৬৭৫ এর দিকে এডমান্ড হ্যালি তার সহকারী হিসেবে কিছু সময়ের জন্য কাজ করেন। ফ্লামস্টিডের উত্তর আকাশের তারার তালিকা তৈরি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে দক্ষিণ আকাশের তারা নিয়ে পরে কাজ করেন হ্যালি। এর পাশাপাশি তিনি কাজ করেন সৌরকলঙ্ক নিয়ে। রয়্যাল সোসাইটির ‘ফিলোসফিক্যাল ট্রানজেকশন’ পত্রিকায় তার এসব গবেষণা প্রকাশিত হয়।

সেন্ট হেলেনা দ্বীপের মানমন্দির; source: sainthelenaisland.info

অক্সফোর্ডে হ্যালি তার পড়ালেখা শেষ করতে পারেননি, আসলে করেননি। বরং ১৬৭৬ সালের শেষ দিকে তিনি সেন্ট হ্যালেনা দ্বীপে পাড়ি জমান গভীর পর্যবেক্ষণের জন্য। গড়ে তোলেন একটি অবজারভেটরি, যেখানে স্থাপন করে তখনকার সময়ের সাপেক্ষে বেশ বড় এবং উন্নতমানের সেক্সট্যান্ট ও টেলিস্কোপ। খারাপ আবহাওয়ার জন্য একটা বড় সময় ধরেই কাজ বিঘ্নিত হলেও তিনি সফল হয়েছিলেন। আলফা সেন্টোরাসে তিনি একটি তারাপুঞ্জ আবিষ্কার করেন। পাশাপাশি ৩৪১টি তারার নির্ভুল অবস্থান নির্ণয় করেন। ১৬৭৭ সালের ৭ নভেম্বর তিনি সৌরচাকতির উপর দিয়ে বুধগ্রহের গমনপথ পর্যবেক্ষণ করেন। যদিও তিনি শুক্র গ্রহের গমনপথ পর্যবেক্ষণ করতে পারেননি, তবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে এই দুই গ্রহের গমনপথ পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে কেপলারের তৃতীয় সূত্রের ব্যবহার করে সৌরজগতের পরিমাপ নির্ণয় করা সম্ভব।

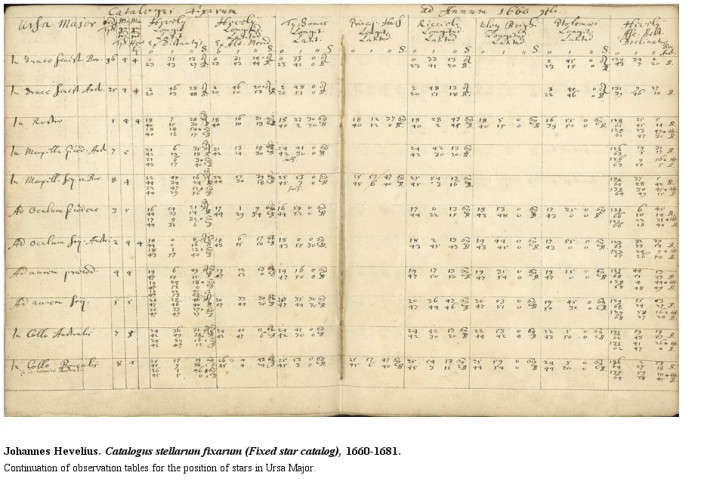

গবেষণা করে হেভেলিয়াসের এই তালিকাকেই সঠিক বলে ঘোষণা করেছিলেন হ্যালি; source: net.lib.byu.edu

১৬৭৮ সালে ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন তিনি। তিনি তার কাজগুলো একত্রে ‘ক্যাটালগ স্টেলারাম অস্ট্রেলিয়াম’ নামে প্রকাশ করেন। আর এই এক গবেষণাপত্রই ২২ বছর বয়সী হ্যালিকে জোতির্বিজ্ঞানীরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। তার কাজে বিজ্ঞানীমহল এতোটাই অভিভূত হয় যে ইতিহাসের কনিষ্ঠতম বিজ্ঞানী হিসেবে সে বছরই রয়্যাল সোসাইটির ফেলো মনোনীত হন হ্যালি। অন্যদিকে তৎকালীন ব্রিটিশ রাজা দ্বিতীয় চার্লসও তার গুণমুগ্ধ হয়ে নিজে হস্তক্ষেপ করে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোনোরকম পরীক্ষা ছাড়াই ‘এম.এ’ ডিগ্রি প্রদান করেন হ্যালিকে। এ সময় রয়্যাল সোসাইটির দুজন প্রবীণ বিজ্ঞানীর বিবাদের অবসান ঘটাতে সহায়তা করেন হ্যালি। বিজ্ঞানী হুক এবং হেভেলিয়াসের মধ্যে একটি বিশেষ পর্যবেক্ষণ নিয়ে বেশ কিছুকাল বিতর্ক চলছিল। হ্যালি প্রায় দু’মাস পর্যবেক্ষণ করে হেভেলিয়াসকে সঠিক প্রমাণ করে বিতর্কের অবসান ঘটান।

ধূমকেতু নিয়ে হ্যালি কাজ শুরু করেন ফ্রান্স ভ্রমণের পর থেকে। সেখানে এক বন্ধুর কাছে বেড়াতে গিয়ে তিনি একটি ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ করে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং এর গতিপ্রকৃতি নিয়ে কাজ শুরু করেন। একইসাথে তিনি কেপলারের তৃতীয় সূত্র নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। তিনি সিদ্ধান্তে আসেন যে, এই সূত্রটি আকর্ষণের বিপরীত বর্গীয় সূত্রেরই পরোক্ষ প্রকাশ। তিনি তার গবেষণার ফলাফল ১৬৮৪ সালে রয়্যাল সোসাইটিতে উপস্থাপন করেন। এই গবেষণা শেষ করেই হ্যালি ক্রিস্টোফার রেনে এবং রবার্ট হুকের সাথে নতুন এক গবেষণায় যুক্ত হন। এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল বিপরীত বর্গীয় সূত্রের সাহায্যে গ্রহসমূহের উপবৃত্তাকার কক্ষপথ বর্ণনা করা। কিন্তু এই গবেষণার কোনো পরিণতি আসার আগেই হ্যালির ব্যক্তিগত দুর্দশা নেমে আসে। ১৬৮৪ সালে তার বাবা নিরুদ্দেশ হন এবং প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পর তার লাশ খুঁজে পাওয়া যায়। এই রহস্যজন মৃত্যুতে বেশ মুষড়ে পড়েছিলেন হ্যালি।

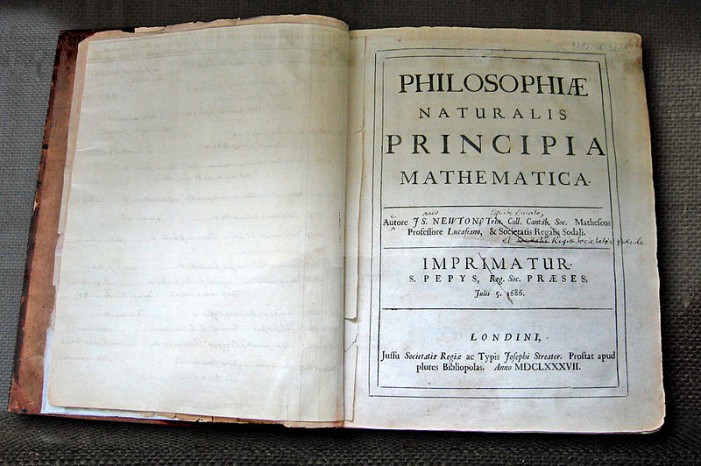

হ্যালি সম্পাদিত প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকার সংস্করণ; source: Pinterest

সে বছরই আগস্টে হ্যালি ক্যামব্রিজে নিউটনের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। সেখানে তিনি নিউটনকে পুনরুদ্যমে কাজ করার তাগিদ দেন এবং অনুপ্রেরণা যোগান। পরের বছরই তাকে ফিলসফিক্যাল ট্রানজেকশন পত্রিকার সম্পাদক নিয়োগ দেয়া হয়। নিউটনের যুগান্তকারী ‘ফিলোসফিয়া ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথম্যাটিকা’ সম্পাদনার দায়িত্ব পরে হ্যালির উপর। তিনি এই গ্রন্থের পেছনে বেশ শ্রম ব্যয় করেন। সম্পাদনার পাশাপাশি মুখবন্ধও রচনা করেন। ১৬৮৭ সালে এই গ্রন্থ প্রকাশের পাশাপাশি নিজের গবেষণাপত্রও প্রকাশ করতে থাকেন এই বিজ্ঞানী।

এডমান্ড হ্যালি চাঁদের গতি এবং মহাকর্ষ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করে আসছিলেন। ট্রানজেকশন পত্রিকার সম্পাদক হবার পর তিনি গ্রহসমূহের গতির দিকে আরো ঝুঁকে পড়েন। তবে ফ্লামস্টিডের সাথে কাজ করে তিনি ধূমকেতু সম্পর্কেও আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। এই ফ্লামস্টিডের পর্যবেক্ষণকে কেন্দ্র করেই হ্যালি তার জীবনের প্রথম ধূমকেতুর কক্ষপথ নিরূপণ করেন। এই ধূমকেতুরটির নাম ছিল ‘কির্চ’ ধূমকেতু। যদিও তার নিরূপণ সঠিক ছিল না, তিনি দাবি করেছিলেন যে আসলে ফ্লামস্টিডের পর্যবেক্ষণই ভুল ছিল। ১৬৯০ পরবর্তী সময়ে কম্পাসের প্রতি আকৃষ্ট হন হ্যালি। ১৬৯৮ সালে তিনি ‘প্যারামোর’ নামক একটি বিশাল জাহাজের পরিচালনার দায়িত্ব নেন এবং দক্ষিণ আটলান্টিক সমুদ্রে ভেসে বেড়ান দীর্ঘদিন শুধু কম্পাসের গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে। আটলান্টিকের পর প্রশান্ত মহাসাগরেও কিছুদিন ভেসে বেড়ান হ্যালি। এ সময়ে তার সংগৃহীত কম্পাসের দিক পরিবর্তন সম্বন্ধীয় তথ্যাদি তিনি ১৭০১ সালে ‘জেনারেল চার্টস অব দ্য ভ্যারিয়েশন অব কম্পাস’এ প্রকাশ করেন।

হ্যালির ধূমকেতু; source: Space.com

জীবনে একটি পেশায় কখনোই ঢুকতে চাননি হ্যালি, আর তা হচ্ছে শিক্ষকতা। অথচ ১৭০৪ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যামিতির স্যাভিলিয়ান অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন হ্যালি। এর পরের বছরই তিনি তার ধূমকেতু বিষয়ক গবেষণার নিয়ে ‘সিনোপসিস অ্যাস্ট্রোনমিয়া কমেটিকা’ প্রকাশ করেন। চৌদ্দ শতক থেকে সতের শতক পর্যন্ত জোতির্বিজ্ঞানীরা যে ২৪টি ধূমকেতুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে আসছিল এই গবেষণায় তাদের নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করেন হ্যালি। এই গবেষণাপত্রেই তিনি তার সবচেয়ে পরিচিত ধূমকেতুটির নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন এবং দাবি করেন যে এটি ৭৫/৭৬ বছর পরপর পৃথিবীর কাছে দিয়ে যায়। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে ঠিক ১৭৫৮ সালে ধূমকেতুটি আবার ফিরে আসবে। বলা বাহুল্য, ধূমকেতুটির তখনো কোনো নামকরণ হয়নি।

১৪ জানুয়ারি, ১৭৪২ সালে ৮৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন হ্যালি। আর কয়েক বছর বেঁচে থাকলেই দেখে যেতে পারতেন নিজের ভবিষ্যদ্বণীর বাস্তবায়ন। কেননা তার ভবিষ্যদ্বাণীকে সঠিক প্রমাণিত করে ১৭৫৮ সালে পৃথিবীর আকাশে ঠিক বেড়াতে এসেছিল সেই নামহীন ধূমকেতুটি। তবে ফিরে গিয়েছিল ‘হ্যালির ধূমকেতু’ নামটি গায়ে মেখে।

ফিচার ছবি- whatshotlondon.co.uk