সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানবজাতি ছিল প্রকৃতির কাছে ধরাশায়ী। বেঁচে থাকার দুর্গম পথে যুদ্ধ করতেও নির্ভর করতে হতো এই প্রকৃতির উপরেই। অজানা-অজ্ঞাত এক প্রকৃতি, যার ভয়ংকর রূপ থেকে নিজের জীবন বাঁচাতে মানবজাতিকে লড়াই করতে হয়েছে প্রতিনিয়ত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের মাধ্যমে মানুষ নিজের প্রতিরক্ষা করতে শিখেছে, প্রকৃতিকে নির্দিষ্ট সীমার মাঝে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেছে, সেই নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে প্রকৃতির উপর অত্যাচার করতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি অকৃতজ্ঞ মানবজাতি। ফলস্বরূপ প্রকৃতির বিরূপ প্রভাবের তাণ্ডব উল্টো মানুষের ক্ষতির কারণই হয়ে দাঁড়িয়েছে নানা সময়ে।

মানবদেহের রোগ নিয়ে বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে নিত্য-নতুন তথ্য। চিকিৎসকদের হাতে লেগেছে নতুন নতুন চিকিৎসাব্যবস্থা। বহু প্রাণের বিনিময়ে দীর্ঘসময়ের গবেষণায় চিকিৎসাবিজ্ঞান বুঝতে শিখেছে রোগের প্রকৃতিকে। একসময় টের পেয়েছে, আমাদেরকে ঘিরে রাখা অদৃশ্য জীবাণুর অস্তিত্ব- যা খালি চোখে দেখা যায় না। শুধু যে অস্তিত্ব টের পেয়েছে, তা-ই নয়; খুঁজে বের করেছে এদেরকে নাশ করার রাস্তা, এই অদৃশ্য জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ পর্যন্ত গড়ে তুলেছে। শত শত বছরের পুরোনো এই চিকিৎসাশাস্ত্রকে বর্তমানে নিয়ে আসায় অবদান রেখেছেন বহু মনীষী। চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে তাদের সেসব কীর্তি।

এমনই একজন মনীষী, এমিল ভন বেরিং; পেশায় শারীরতত্ত্ববিদ। রক্তে অ্যান্টিটক্সিন আবিষ্কার এবং ডিপথেরিয়ার চিকিৎসায় অসামান্য সাফল্য লাভের জন্যই তিনি বেশ পরিচিত। ১৮৫৪ সালে ১৫ মার্চ, তৎকালীন পশ্চিম প্রুশিয়ায় (বর্তমান পোল্যান্ড) জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ১২ ভাই-বোনের মাঝে সবার বড় ছিলেন তিনি, স্কুলশিক্ষক বাবার সামান্য বেতনে পুরো পরিবারের ভরণ-পোষণের পর সামান্যই অর্থ বাঁচত। সন্তানদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবার মতো সামর্থ্য সামান্যই ছিলো তার বাবার।

স্কুলে পড়বার সময়েই বেরিং আবিষ্কার করেন, চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতি তার অগাধ আকাঙ্ক্ষা। এরই মাঝে বেরিংয়ের একজন শিক্ষক তার ভর্তির ব্যবস্থা করেন বার্লিনের ফ্রেডরিখ-উইলহেম ইনস্টিটিউটে। সেসময়ে এই ইনস্টিটিউটে সম্পূর্ণ বিনা খরচে চিকিৎসাবিজ্ঞানে পড়া যেত, কিন্তু তার বদলে সেখান থেকে পাশ করে তৎকালীন প্রুশিয়ান সেনাবাহিনীতে দশ বছর চাকরি করতে হতো। আর কোনোকিছু না ভেবেই ১৮৭৪ সালে বেরিং সেখানে ভর্তি হয়ে যান। এরপর আর পেছনে তাকাতে হয়নি তাকে, নিয়তিই বরং সামনের দিকে টেনে নিয়ে যায়। কঠোর পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ের ফলস্বরূপ এমিল ভন বেরিং নিজের অবস্থান করে নিয়েছেন একজন সামনের সারির ব্যক্তি হিসেবে।

মেডিকেল সনদ লাভের পর স্টেট মেডিকেল পরীক্ষায় পাশ করে ১৮৮০ সালে তাকে যোগদান করতে হয় প্রুশিয়ান সেনাবাহিনীতে, একজন চিকিৎসক হিসেবে। রোগের জীবাণুতত্ত্ব সম্পর্কে চিকিৎসাবিজ্ঞান সেসময়ে নতুন নতুন বুঝতে শুরু করেছে মাত্র, দুর্গম এ পথ চলতে হবে আরো বহুদূর। অদৃশ্য জীবাণুর কারণে মানবদেহে যে রোগ হয়, তা নিয়ে পড়াশোনা করবার প্রচুর সময় পেয়েছেন তিনি সেনাবাহিনীতে। তিনি সবসময়ই ভাবতেন, এমন কোনো জীবাণুনাশক তৈরি করা সম্ভব কি না যা দ্বারা অণুজীব সংগঠিত রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যেতে পারে।

সেনাবাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় দীর্ঘদিন তিনি আয়োডোফর্ম নিয়েও গবেষণা করেন। তার ধারণা হয় যে, এই আয়োডোফর্ম যদিও জীবাণুকে নাশ করতে সক্ষম নয়, কিন্তু এটি হয়তো দেহের ভেতর জীবাণুগুলো দ্বারা সংগঠিত ক্ষতি রুখে দিতে পারবে।

তিনি তার প্রথম গবেষণাপত্রেই এ নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন তুলে বসেন। সে গবেষণাপত্র সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের দৃষ্টিগোচর হওয়ামাত্রই সবাই বুঝে যান, বেরিংয়ের জায়গা সেনাবাহিনী নয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে একটি রোগের প্রতিকার অপেক্ষা প্রতিরোধ উত্তম। তারা মনে করেন, বেরিং যদি উপযুক্ত পরিবেশ পান, তবে রোগ জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে মহামারি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবেন। এতে সেনাবাহিনীরও অনেক উপকার হবে। চিকিৎসাশাস্ত্রের গবেষণায় উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য তাকে পাঠানো হয় তৎকালীন ফার্মাকোলজিস্ট কার্ল বিঞ্জের কাছে।

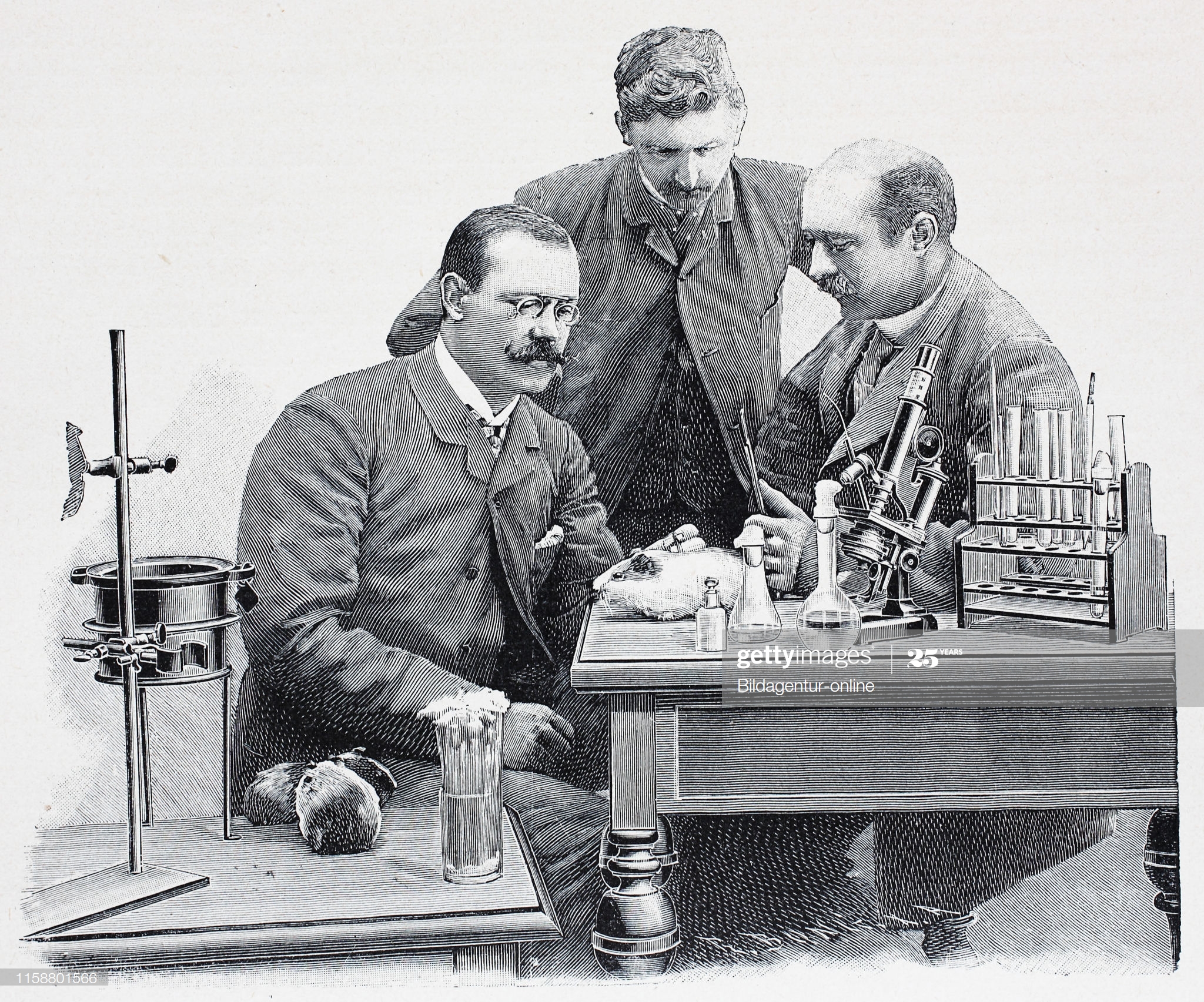

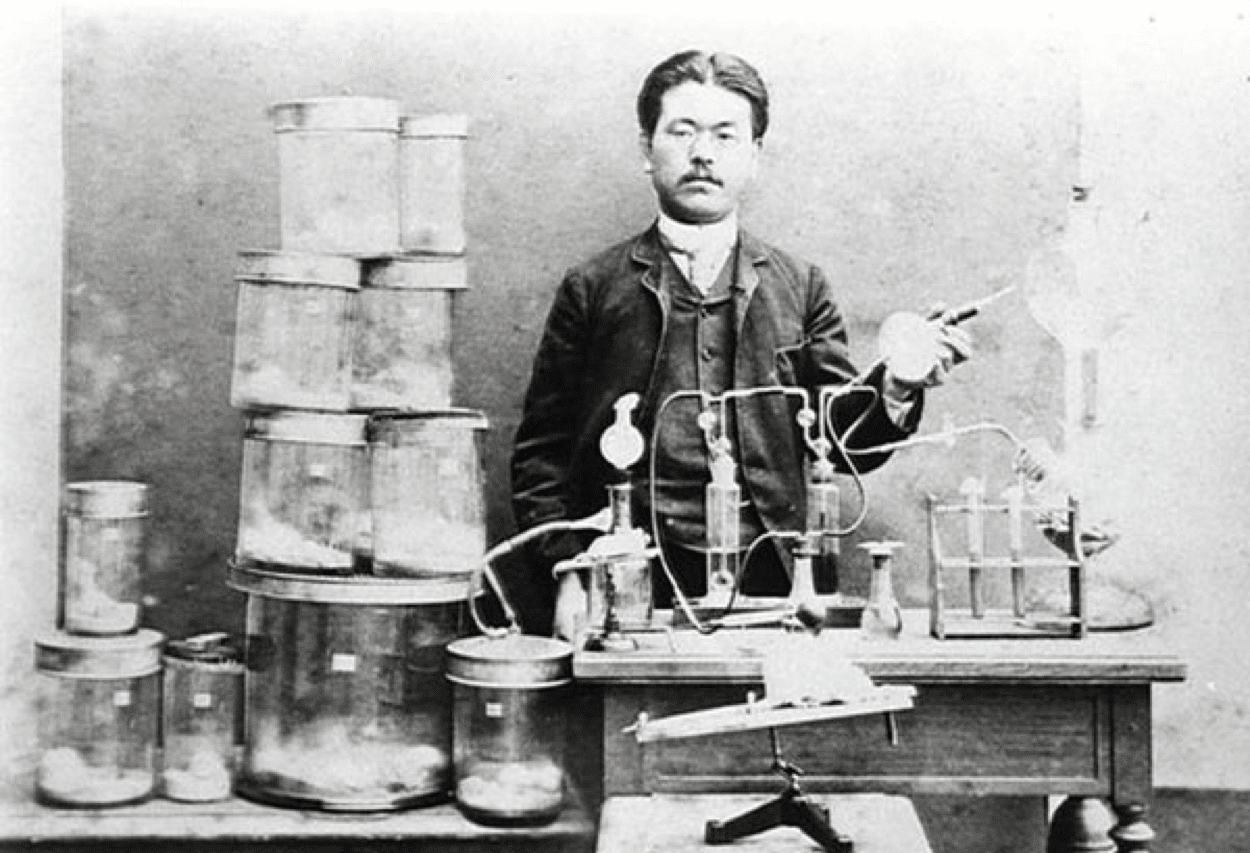

সেখানে প্রশিক্ষণ শেষে দীর্ঘ ছয় বছর পর তিনি ফিরে আসেন বার্লিনে, যোগদান করেন বার্লিন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে; রবার্ট কচের একজন সহকারী হিসেবে। সেখানেই তার পরিচয় হয় জাপানি ব্যাকটেরিয়াতত্ত্ববিদ কিতাসাতো শিবাসাবুরোর সাথে।

চিকিৎসাশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ‘প্রতিরক্ষাব্যবস্থা’; এটি তখনও শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি। যেসকল গবেষকদের কল্যাণে মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়, তাদেরই একজন এমিল ভন বেরিং।

প্যারিসে পাস্তুর ইনস্টিটিউটের দুজন কর্মী গবেষক, এমিল রউক্স ও আলেক্সান্দ্রা ইয়ারসিন দেখান, ডিপথেরিয়া আক্রান্ত কোনো রোগীর রক্তকে যদি ফিল্টার কাগজে পরিশোধন করা হয়, তবে এতে আর কোনো ব্যাকটেরিয়া না থাকা সত্ত্বেও পরিশোধিত তরলটি কোনো সুস্থ দেহে প্রবেশ করানো হলে ডিপথেরিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে। তারা ধারণা করেন, নিশ্চয়ই ব্যাকটেরিয়াগুলো এমন কোনো বিষাক্ত পদার্থ তৈরি করে, যা ফিল্টার কাগজে পরিশোধন করা যাচ্ছে না। আর এই বিষাক্ত পদার্থের উপস্থিতিতেই মানুষ ডিপথেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। এখনো এই বিষাক্ত পদার্থটি ‘ডিপথেরিয়া টক্সিন’ নামেই পরিচিত, যা ডিপথেরিয়া সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়াগুলো নিঃসরণ করে থাকে।

এরই মাঝে লুডউইগ ব্রিগের ও কার্ল ফ্র্যাঙ্কেল দেখান, ডিপথেরিয়া ব্যাকটেরিয়ার পেট্রিডিশ কালচার থেকে তারা এমন এক পদার্থকে আলাদা করতে পেরেছেন, যা গিনিপিগে প্রবেশ করিয়ে দেখা যায়, ডিপথেরিয়ায় আর আক্রান্ত হচ্ছে না এরা। এই পদার্থগুলোর নাম দেন তারা ‘টক্সালবুমিন’।

এসমস্ত গবেষণার আলোকে বেরিং সাহেব চিন্তায় পড়ে যান। তিনি ভাবতে শুরু করেন, এমন কোনো জীবাণুনাশক প্রস্তুত করা সম্ভব কি না, যা কোনো প্রাণীর দেহে প্রবেশ করানো হলে তা জীবাণুগুলোকে মারতে সক্ষম হবে। যে-ই ভাবা, সে-ই কাজ, তিনি আবারো গবেষণায় মনোনিবেশ করলেন।

দীর্ঘ গবেষণা শেষে বেরিং ও শিবাসাবুরো মিলে প্রকাশ করেন একটি অমূল্য গবেষণাপত্র, যেখানে প্রাণীদেহে ডিপথেরিয়া ও ধনুষ্টংকার রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা নিয়ে আলোচনা করা হয়। তারা গবেষণায় দেখতে পান, কোনো প্রাণী যখন রোগটি থেকে সুস্থ হয়ে উঠছে, তখন রক্তে একধরনের অদৃশ্য পদার্থের উপস্থিতিতে আক্রান্তের দেহে রোগটির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। বেরিং ও শিবাসাবুরো মিলে এর নাম রাখেন ‘অ্যান্টিটক্সিন’। পরে অ্যান্টিবডি আবিষ্কৃত হলে দেখা যায়, এটিই সেই অ্যান্টিটক্সিন।

তারা আরো লক্ষ্য করেন, ডিপথেরিয়া থেকে সুস্থ হয়ে ওঠা কোনো প্রাণীদেহ থেকে রক্ত নিয়ে অন্য প্রাণীতে দেয়া হলে সেই প্রাণীগুলোও আর ডিপথেরিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে না। আর ডিপথেরিয়া আক্রান্ত প্রাণীতেও যদি সে রক্ত প্রদান করা হয়, এদেরকেও দ্রুত সুস্থ করে তোলা সম্ভব হচ্ছে।

বিভিন্ন প্রাণীতে সেসময়ে সিরাম বা প্লাজমা থেরাপির মাধ্যমে ডিপথেরিয়া সারিয়ে তোলা হয়, সুস্থ প্রাণীদেহে ডিপথেরিয়া প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পরবর্তী সময়ে এ থেরাপি মানবদেহে ব্যবহারের মাধ্যমেও দেখা যায় যে, ডিপথেরিয়া ও ধনুষ্টংকারে মৃত্যুহার কিছু পরিমাণ কমে এসেছে।

অনেক বছর পর, ১৮৯৮ সালে বেরিং ও সহকর্মী ভার্নিক দেখতে পান, ডিপথেরিয়ার ব্যাকটেরিয়াগুলো যে বিষাক্ত (ডিপথেরিয়া টক্সিন) পদার্থ তৈরি করে, একেও অ্যান্টিটক্সিনের সাথে মিশিয়ে নিষ্ক্রিয় করে দেয়া সম্ভব। আর উক্ত মিশ্রণ যদি কোনো প্রাণীদেহে প্রবেশ করানো হয়, তবে সেই প্রাণীতে ডিপথেরিয়ারোধী পরিবেশও গড়ে উঠবে। এরই মাঝে, ১৯০৭ সালে থিওবাল্ড স্মিথ প্রস্তাব রাখেন যে, প্রাণীদেহে যেভাবে ডিপথেরিয়ার প্রতিরোধ গড়ে তোলা গেছে, ঠিক একইভাবে মানবদেহেও টক্সিন-অ্যান্টিটক্সিন মিশ্রণকে ডিপথেরিয়া প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহার সম্ভব কি না।

বেরিংয়ের মনেও চিন্তার খোরাক তৈরি হয়, যদি আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে থাকা জীবাণুমিশ্রিত রক্ত ও সুস্থ হয়ে ওঠা ব্যক্তির দেহ হতে অ্যান্টিটক্সিন নিয়ে উভয়কে মিশ্রিত করে সম্পূর্ণ সুস্থ কারো দেহে প্রদান করা হয়, তবে সেই দেহে ডিপথেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হতেও পারে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে এ নিয়ে তখন গুঞ্জন ওঠে। পরবর্তী সময়ে ১৯১৩ সালে বেরিং সাহেবই সর্বপ্রথম সফলতার আলো দেখতে পান। তিনি টক্সিন-অ্যান্টিটক্সিন একত্রে মিশিয়ে এমনভাবে মিশ্রণটিকে পরিশোধন করেন যে, এতে থাকা বিষাক্ত সবকিছুই নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। সেই সাথে উক্ত মিশ্রণটিকে মানবদেহেও ডিপথেরিয়া প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত বলে উল্লেখ করেন তিনি।

সাফল্যমণ্ডিত এক কর্মজীবনে বেরিংকে অনেক অনেক পুরস্কার ও উপাধি প্রদান করা হয়। এরই মাঝে ডিপথেরিয়া আক্রান্ত প্রাণীর সিরাম বা প্লাজমাকে ডিপথেরিয়া প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহারের পন্থা আবিষ্কারের কৃতিত্বস্বরূপ ১৯০১ সালে চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রথম নোবেল পুরস্কারটি প্রদান করা হয় এমিল ভন বেরিংকে। ‘অ্যান্টিটক্সিন’ আবিষ্কার ও প্রতিষেধক প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তাকে ‘শিশুদের ত্রাণকর্তা’ বা ‘চিলড্রেন সেভিওর’ উপাধিতেও ভূষিত করা হয়।

জীবনের শেষ সময়ে তিনি যক্ষ্মা নিয়েও প্রচুর গবেষণা করেন। ১৯১৩ সালে মানবদেহে ডিপথেরিয়া প্রতিষেধকের ব্যবহার সফল পরীক্ষিত হলে, পরবর্তী বছরই তিনি জার্মানির মারবার্গে একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এখান থেকেই ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ডিপথেরিয়া প্রতিষেধক বাজারজাতকরণ শুরু হয়। ফলস্বরূপ বেরিং সাহেব আর্থিকভাবেও প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

১৯১৭ সালের ৩১ মার্চ নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত অবস্থায় তিনি মারবার্গে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রতিষেধক কিংবা মানবদেহের প্রতিরক্ষাতন্ত্রের ব্যাপারে চিকিৎসাবিজ্ঞান তখনও অন্ধ। উপরোল্লিখিত গবেষণাগুলো যে ধীরে ধীরে চিকিৎসাশাস্ত্রে এক নতুন প্রক্রিয়ার জন্ম দিতে যাচ্ছে, গবেষকেরা হয়তো কেউ কল্পনাও করতে পারেননি। তারা হয়তো কেউই ভাবেননি, এই চিকিৎসাব্যবস্থাই পরবর্তী শতকের জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দিতে যাচ্ছে।

.jpg?w=600)