সেই প্রাচীনকাল থেকেই লীলাবতী, মৈত্রেয়ী কিংবা গার্গীর মতো বিদূষীদের আবির্ভাব হয়েছে আমাদের এই উপমহাদেশে। দূর অতীতের সেই ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে আজও আপন মেধা ও প্রতিভাতে সমুজ্জ্বল আমাদের এই উপমহাদেশের নারীগণ। তারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়। বাঙালি জৈব রসায়নবিদ অসীমা চট্টোপাধ্যায় সেই ধারারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

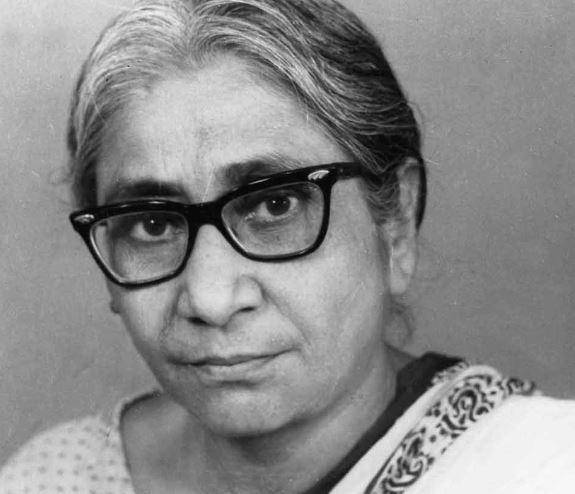

রসায়নবিজ্ঞানী অসীমা চট্টোপাধ্যায়; source: independent.co.uk

১৯১৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম। পিতা ডাক্তার ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, মাতা কমলা দেবী। ডাক্তারি ছাড়াও তার বাবা ইন্দ্রনারায়ণ অধ্যাপনার কাজ করতেন বঙ্গবাসী কলেজে। এজন্য ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার জন্য অনুকূল পরিবেশে বড় হয়েছিলেন অসীমা। সেজন্যই হয়তো শৈশবকাল থেকেই পড়াশোনার নেশা পেয়ে বসেছিল তাকে। পৈতৃক বাড়ি ছিল হুগলী জেলার হরিপালের কাছে গোপীনাথপুর গ্রামে। ছোটবেলায় তিনি প্রায়ই পিতা ইন্দ্রনারায়ণের হাত ধরে কলকাতা থেকে দেশের বাড়ি যেতেন। গ্রামের মাঠ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় বাবার মুখে নানা গাছপালার নাম ও তাদের গুণাগুণ শুনতেন। এভাবে ধীরে ধীরে ভেষজ গাছপালার প্রতি তার আগ্রহ সে সময় থেকেই বৃদ্ধি পেতে থাকে ।

১৯৩২ সালে বেথুন কলেজিয়েট স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন। এখান থেকেই দুই বছর পরে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। দুটি পরীক্ষাতেই তিনি সম্মানসূচক বৃত্তি লাভ করেন। তাছাড়াও পান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নওয়াব আবদুল লতিফ ও ফাদার লাফোর বৃত্তি এবং হেমপ্রভা বসু স্মারক পদক। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় তার কাছে সব বিষয়ের দরজা খোলা ছিল। সবকিছুর মাঝে থেকে তিনি স্বেচ্ছায় রসায়নবিদ্যা নিজের পাঠ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেন। শৈশবে পিতার হাত ধরে বিভিন্ন উদ্ভিদের গুণাগুণ সম্বন্ধে যেসব কথা তার মনে দাগ কেটে যায়, তিনি ভেবেছিলেন রসায়নবিদ্যায় জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে উদ্ভিদের সেসব ভেষজ গুণ সম্বন্ধে আরো অনেক নতুন তথ্য তিনি আবিষ্কার করতে সক্ষম হবেন।

স্নাতক পর্যায়ের পাঠ নিতে অসীমা ভর্তি হন স্কটিশ চার্চ কলেজে। সে সময় একমাত্র এই কলেজেই মেয়েদের রসায়নে অনার্স পড়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু সে সময় এ কলেজে ছেলে মেয়ে একত্রে পড়াশোনা করার কারণে তিনি পরিবারের বাধার মুখে পড়েন। তিনি সেই বাধাকে অতিক্রম করে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন এবং সেখানেই ভর্তি হন। সে সময়ের সামাজিক পরিবেশের কথা চিন্তা করলে আমরা বুঝতে পারি অসীমার এই সিদ্ধান্ত তার দৃঢ়তার পরিচয় দেয়।

স্কটিশ চার্চ কলেজ; source: Zee News

রসায়ন বিভাগে স্নাতক পর্যায়ে তিনজন পড়ুয়ার মধ্যে একমাত্র মেয়ে ছিলেন অসীমা। ১৯৩৬ সালে স্বর্ণপদকসহ অনার্স সম্পন্ন করে অনবদ্য কীর্তি স্থাপন করেছিলেন তিনি। এর দুই বছর পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে এমএসসি করেন এবং পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এমএসসি পড়বার সময় তখনকার নিয়মেই তার গবেষণায় হাতেখড়ি হয়েছিল অধ্যাপক প্রফুল্লকুমার বসুর কাছে। গবেষণা জীবনের প্রায় শুরুতেই তিনি পেয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগমায়া দেবী স্বর্ণপদক (১৯৪০), নাগার্জুন পুরস্কার (১৯৪২) ও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ উপাধি। এরপর ১৯৪৪ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিএসসি অর্জন করেন।

এমএসসির পরও তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকেই গবেষণা কাজকে বেছে নিয়েছিলেন নিজের জীবন সাধনারূপে। সে সময় ভারতীয় উপমহাদেশ বিশেষত বাঙলায় জন্মে এরূপ অবহেলিত গাছগাছড়াকে তিনি গবেষণার বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করেন। গবেষণাগারে তিনি অক্লান্ত ধৈর্য ও পরিশ্রমের সাহায্যে আমাদের চারপাশে চোখে পড়ে এরকম অনেক সাধারণ গাছ গাছড়ার অসাধারণ ভেষজগুণ ও রাসায়নিক ধর্মাবলি বিশ্লেষণ করেছেন। প্রাচীন বৈদিক ও আয়ুর্বেদিক শাস্ত্রে বর্ণিত বিভিন্ন উদ্ভিদ নিয়েও তার গবেষণা প্রশংসার দাবি রাখে। এছাড়াও তার বিশেষ অবদান ছিল স্টেরয়ডাল এলকালয়েড সম্পর্কিত গবেষণায়।

তবে একজন নারী হিসেবে তৎকালীন সময়ে তার জন্যে গবেষণা ক্ষেত্রে চলার পথ মোটেই সহজ ছিল না। সে সময়ে গবেষণাগারে আর্থিক আনুকূল্যের অভাব ছিল প্রকট। তার প্রথমদিকের ছাত্র ডক্টর পাকরাশি জানিয়েছিলেন, তিনি নিজে বৃত্তি পেতেন দেড়শো টাকা করে, যেখান পুরো গবেষণাগারে অসীমা চট্টোপাধ্যায়কে ব্যয় করার জন্য অনুদান প্রদান করা হতো মাত্র তিনশো টাকা। তাই এসবের পাশাপাশি বোস ইনস্টিউট, আইআইটি কিংবা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর নির্ভর করতে হতো তাকে। এতসব প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি কাজ করে গিয়েছেন অবিরাম। তার সম্পাদনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে ভারতীয় বনৌষদি নামে ছয় খণ্ডের মূল্যবান পুস্তক। শুধু তা-ই নয়। ট্রিটিজ অন্য ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল প্ল্যান্টস শিরোনামে ছয় খণ্ডের এক বিরাট তথ্যভাণ্ডার সম্পাদিত হয়েছিল তার হাত ধরে।

গবেষণায় তার অক্লান্ত পরিশ্রম আর অবিরাম কৌতূহল তাকে অন্যান্য বরেণ্য গবেষকদের শ্রদ্ধা আর স্নেহ লাভে সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে। পরবর্তী জীবনে তার গবেষণা বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র নিজে। দীর্ঘ সময় ধরে পদার্থবিদ সত্যেন্দ্র নাথ বসু তাকে গবেষণা কার্যে সহায়তা করেছিলেন। যদিও সত্যেন্দ্র নাথ বসু পদার্থবিদ হিসেবেই সকলের কাছে পরিচিত, তথাপি রসায়নবিজ্ঞানে তার আগ্রহ ছিল অপরিসীম। অসীমা চট্টোপাধ্যায়কে লেখা একটা চিঠিতে তিনি লিখেছেন-

“শুষনি শাকের নির্যাস থেকে যে ভেষজ (মার্সিলিন) বের হয়েছিল, তা নিয়ে গবেষণার কথা মনে হচ্ছে। সেটি নিয়ে ডাক্তাররা ব্যবহার করেছিলেন মৃগী (Epilepsy) রোগের সমাধানে। ফল ভালই হয়েছিল বলে শুনেছিলাম। …রুশ যাত্রায় বেশ বিপদে পড়েছিলে শুনেছি। কৌতূহল রইল সব শোনবার।

ইতি/আশীঃ সত্যেন বোস ( ২২ জুলাই,১৯৭০)।”

সত্যেন্দ্র নাথ বসু; image: collected

১৯৪৭-৫০ -এই তিন বছর তিনি যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যালটেক এবং সুইজারল্যান্ডের জুরিখে উচ্চতর গবেষণার জন্যে অবস্থান করে। ক্যালটেকে থাকার সময় তিনি দুবার নোবেল পুরস্কার জয়ী রসায়নবিদ লিনাস পলিং-এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন। আমৃত্যু তাদের মধ্যে সেই ঘনিষ্ঠতা বজায় ছিল। জুরিখে তিনি নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী পল কারেরের সাথেও কাজ করেছিলেন।

বক্তৃতাদানে মঞ্চে চট্টোপাধ্যায়; source: artsandculture.google.com

শিক্ষার্থী অবস্থায় তিনি ভেবেছিলেন কেবল গবেষণা কাজেই নিজেকে ব্যস্ত রাখবেন। শিক্ষকতায় মন দিতে গেলে তাতে হয়তো গবেষণা কাজে ব্যাঘাত ঘটবে। তবে তার এই ভীতি অমূলক ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজের রসায়নবিদ্যা বিভাগের প্রধান হিসেবে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। প্রায় পনের বছর তিনি একটানা এই কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেছিলেন। প্রবাস থেকে পুরোপুরি ফিরে ১৯৫৪ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডার পদে যোগ দিয়েছিলেন। পরে সে বিভাগেই ‘খয়রা অধ্যাপক’ রূপে কাজ শুরু করেছিলেন। এরপর ১৯৮২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

তার গবেষণা জীবনে প্রকাশিত গবেষণা পত্রের সংখ্যা প্রায় চারশো’র মতো। আর তিনি নিজে একশজনেরও বেশি শিক্ষার্থীর স্নাতকোত্তর ও ডক্টরেট অভিসন্দর্ভ তত্ত্বাবধান করেছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে অধ্যাপিকা চট্টোপাধ্যায় আর দশ জন সাধারণ মানুষের মতোই সংসারী ছিলেন। ১৯৪৫ সালে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন আরেক প্রখ্যাত রসায়নবিদ বরদানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সাথে। তিনি আচার্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অধীনে ডিএসসি করে শিবপুর বি ই কলেজের অধ্যাপক ও উপাধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। গবেষণাকার্যে অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের মূল অনুপ্রেরণার উৎস ছিলেন মূলত তিনিই। তাদের কন্যা জুলি, তিনি নিজেও একজন জৈব রসায়ন বিজ্ঞানী। জামাতা অভিজিৎও ছিলেন তার সময়ের অন্যতম রসায়নবিদ। পুরো পরিবারটিই রসায়নে নিজেদের মেধা আর প্রতিভা দ্বারা বিজ্ঞান সাধনায় অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করেছে। সেজন্য অনেকেই এ পরিবারকে মাদাম ক্যুরির পরিবারের সাথে তুলনা করে ‘ক্যুরি ফ্যামিলি অব ইন্ডিয়া’ আখ্যা দিয়ে থাকেন।

দীর্ঘ কর্মবহুল জীবন শেষে অসীমা চট্টোপাধ্যায় ২০০৬ সালের ২২ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। তিনি নিজে চাইতেন মৃত্যুর আগপর্যন্ত কাজ করে যেতে। তার এই চাওয়াও পূর্ণ হয়েছিল। মৃত্যুর দিন কয়েক আগেও তিনি গবেষণাগারে ব্যস্ত সময় পার করেছেন। বিজ্ঞান গবেষণায় তার নিরলস সাধনা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও গভীর নিষ্ঠা তাকে কিংবদন্তীতে রূপান্তরিত করেছিল। একবার তার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেছিলেন

“বিজ্ঞান কলেজে সন্ধ্যের পর যখন সব ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যায় তখন যে একটা ঘরে দেখবে আলো জ্বলতে সেটা অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের ঘর। অসীমা চট্টোপাধ্যায় মানেই তিনটে ডি – ডিভোশন, ডিউটি ও ডেডিকেশন।”

বিজ্ঞান গবেষণায় নারী জাতির অক্ষমতা সম্পর্কে মানুষের মনে যে অযৌক্তিক ধারণাটি চলে এসেছে যুগ যুগ ধরে অসীমা চট্টোপাধ্যায় সেই ধারণায় মূলে কুঠারাঘাত করতে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছেন। তিনি বেঁচে থাকবেন সকলের মাঝে।

তথ্যসূত্র

- নীরবিন্দু, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

- চিন্তাভাবনা, শারদীয়া সংখ্যা (১৪২৪)

- The Shaping of Indian Science. p. 1036. Indian Science Congress Association, Presidential Addresses By Indian Science Congress Association. Published by Orient Blackswan, 2003

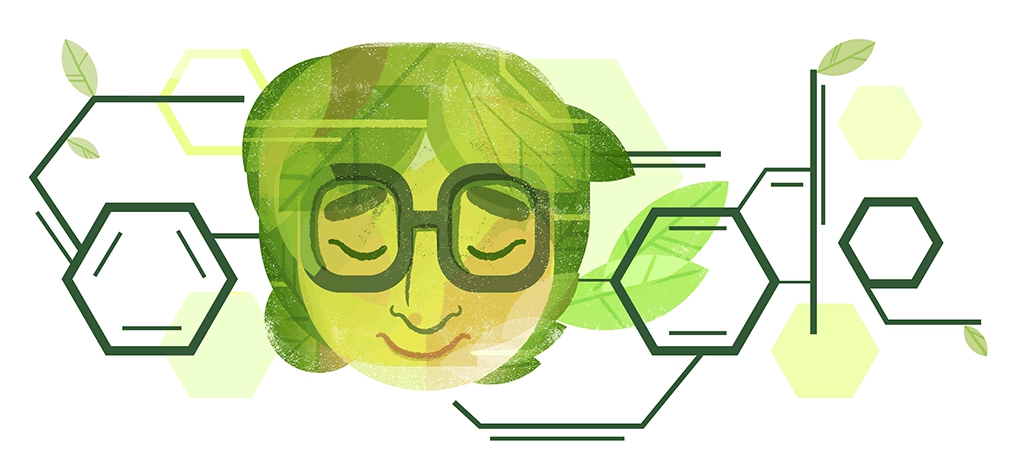

ফিচার ইমেজ- google.com/doodles