(পর্ব ১১ এর পর থেকে)

“আমি ৪৩ বছর ধরে পার্টিতে আছি, আমি চারটি যুদ্ধে লড়াই করেছি, আমি মাতৃভূমির জন্য আমার স্বাস্থ্য বিসর্জন দিয়েছি এবং তারপরেও বলা হচ্ছে, আমি কোনোভাবে কোথাও ঝোঁকের বশে কাজ করেছি?” (লিওনিদ ব্রেঝনেভের প্রতি গিওর্গি ঝুকভ, জুন ১৯৬৩)

জুন, ১৯৫৭। মার্শাল গিওর্গি ঝুকভ তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করছেন। ঝুকভের ভাগ্যাকাশ তখন অত্যন্ত উজ্জ্বল। মাসছয়েক আগেই তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে হাঙ্গেরীয় সঙ্কট মোকাবিলা করেছেন এবং এজন্য ব্যাপকভাবে নন্দিত হয়েছেন। চলমান বছরেই তিনি ভারত, বার্মা ও পূর্ব জার্মানি সফর করেছেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে উষ্ণ অভ্যর্থনা লাভ করেছেন। কিন্তু ইতোমধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে দেখা দিয়েছে এক নতুন রাজনৈতিক সঙ্কট।

ক্রুশ্চেভকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা

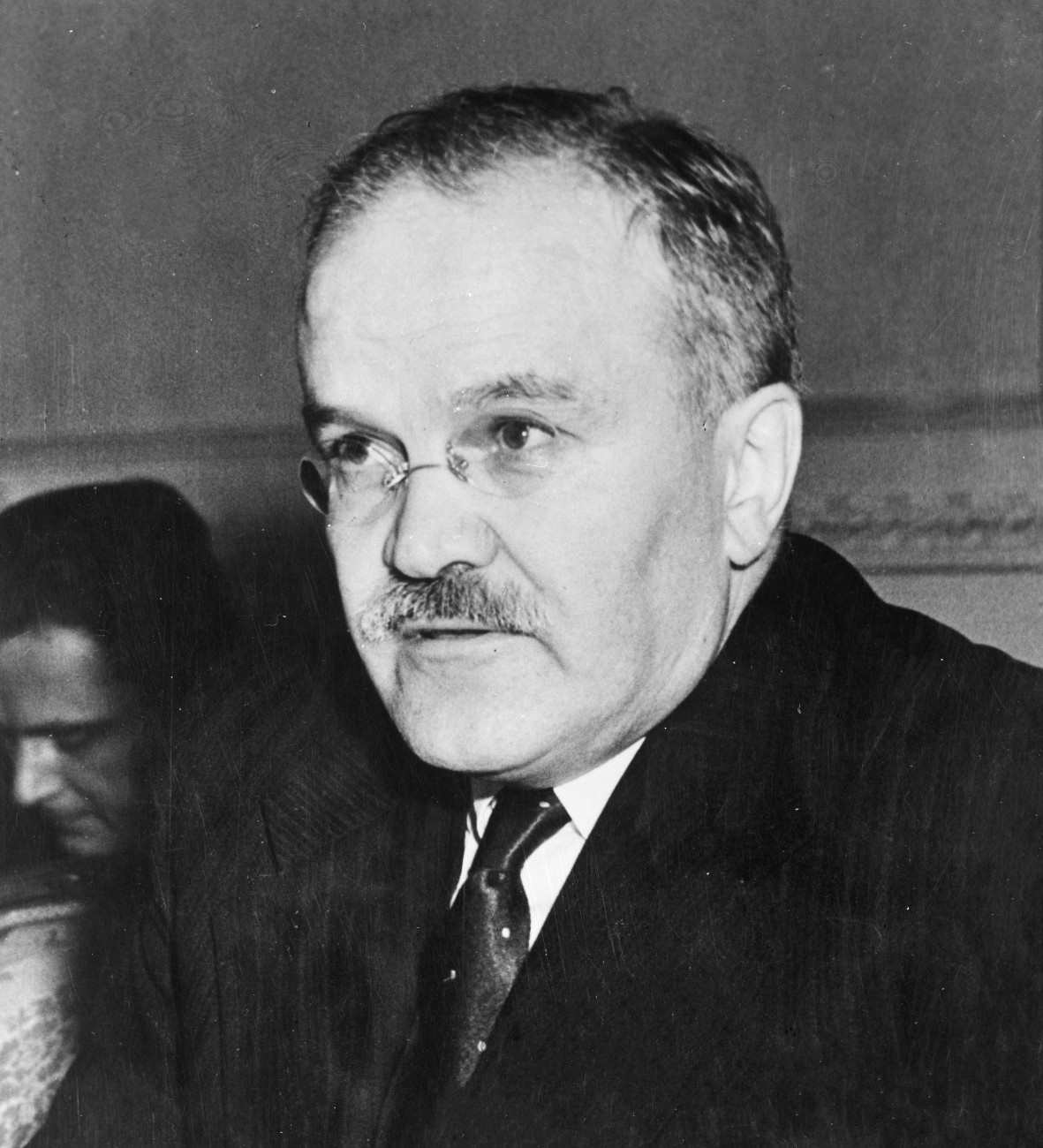

১৯৫৩ সালে স্তালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষ নেতারা এক ব্যক্তি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং যৌথ নেতৃত্ব ব্যবস্থা স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই নিকিতা ক্রুশ্চেভ ‘সমানদের মধ্যে প্রথম’ (first among equals) হিসেবে আবির্ভূত হন এবং ক্রমশ নিজের একক কর্তৃত্ব স্থাপন করতে শুরু করেন। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডিয়ামের বেশকিছু সদস্যের কাছেই ক্রুশ্চেভের ক্রমবর্ধমান একচ্ছত্র ক্ষমতার প্রয়োগ এবং ক্রুশ্চেভ কর্তৃক অনুসৃত অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি পছন্দনীয় ছিল না। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ভিয়াচেস্লাভ মলোতভ, গিওর্গি মালেনকভ এবং লাজার কাগানোভিচ, যারা সকলেই ছিলেন স্তালিনের ঘনিষ্ঠ সহচর। তারা ক্রুশেভকে ক্ষমতাচ্যুত করার পরিকল্পনা করেন এবং প্রেসিডিয়ামের সিংহভাগ সদস্য তাদের পক্ষ অবলম্বন করেন।

১৯৫৭ সালের ১৮ জুন মলোতভ গ্রুপের সদস্যরা ক্রুশ্চেভের জন্য একটি ফাঁদ প্রস্তুত করেন। তারা ক্রুশ্চেভকে সোভিয়েত মন্ত্রিসভার একটি বৈঠকের জন্য ডেকে আনেন, কিন্তু কার্যত সেটি প্রেসিডিয়ামের বৈঠকে পরিণত হয়। মলোতভ গ্রুপের সদস্যরা ক্রুশ্চেভকে তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করতে বলেন। কিন্তু প্রেসিডিয়ামের কিছু সদস্য ক্রুশ্চেভের পক্ষে ছিলেন এবং তাদের জোরালো সমর্থনের কারণে ক্রুশেভ মলোতভ গ্রুপের দাবি প্রত্যাখ্যান করতে সক্ষম হন। এ সময় ক্রুশ্চেভের সমর্থকদের মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় ছিলেন ঝুকভ এবং আনাস্তাস মিকোইয়ান।

ঝুকভের সহায়তায় ক্রুশ্চেভ সামরিক বিমানে করে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের মস্কোয় নিয়ে আসেন। ক্রুশ্চেভ দাবি করেন যে, তাকে অপসারণ করা হবে কিনা সেটি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে ঠিক করতে দেয়া হোক। প্রেসিডিয়াম বৈঠকের তৃতীয় দিনে মলোতভ গ্রুপ তার এই দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটির ২০০ বা ততোধিক সদস্য পার্টির ২০তম কংগ্রেসে নির্বাচিত হয়েছিল এবং এদের সিংহভাগই ছিল ক্রুশ্চেভপন্থী। ফলে ২২ থেকে ২৯ জুন অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে মলোতভ গ্রুপ নিজেদেরকে সংখ্যালঘু হিসেবে আবিষ্কার করে এবং ক্রুশ্চেভ ও তার সমর্থকরা তাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতে শুরু করে। বিশেষত ঝুকভ মলোতভ গ্রুপের বিরুদ্ধে একটি তীক্ষ্ণ ভাষণ প্রদান করেন এবং স্তালিনের আমলে সংঘটিত নিষ্পেষণের জন্য তাদেরকে দায়ী করেন।

কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকের সিদ্ধান্ত কী হবে, সেটা আগে থেকেই বোঝা যাচ্ছিল। মলোতভ, মালেনকভ ও কাগানোভিচের সরকারি পদ ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং তাদেরকে প্রেসিডিয়াম ও কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বহিষ্কার করা হয়। মলোতভকে মঙ্গোলিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করে কার্যত নির্বাসনে প্রেরণ করা হয়, মালেনকভকে কাজাখস্তানের একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনার জন্য প্রেরণ করা হয় এবং কাগানোভিচকে উরাল অঞ্চলে অবস্থিত একটি পটাশ কারখানার ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করা হয়। এটি ছিল ক্রুশ্চেভের জন্য এক বিরাট রাজনৈতিক বিজয়, কিন্তু এই বিজয়ে ঝুকভের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি। এর পুরস্কার হিসেবে ঝুকভকে প্রেসিডিয়ামের পূর্ণ সদস্য নির্বাচিত করা হয়।

২ জুলাই ঝুকভ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে শীর্ষ সোভিয়েত সামরিক কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত একটি ভাষণে মলোতভ গ্রুপের নিন্দা করেন এবং ১৫ জুলাই লেনিনগ্রাদে প্রদত্ত বহুল প্রচারিত একটি ভাষণে আবারো তাদের সমালোচনা করেন। আপাতদৃষ্টিতে, ঝুকভ ক্রুশ্চেভের জোরালো সমর্থক ছিলেন এবং তার ক্যারিয়ার সুনিশ্চিত বলে মনে হচ্ছিল।

ঝুকভকে ক্রুশ্চেভের ‘উপযুক্ত’ প্রতিদান

১৯৫৭ সালের অক্টোবরে ঝুকভ একটি বৃহৎ সামরিক প্রতিনিধি দলসহ যুগোস্লাভিয়া ও আলবেনিয়া সফর করেন এবং যুগোস্লাভ নেতা জোসিপ ব্রোজ টিটো ও আলবেনীয় নেতা এনভের হোক্সহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু তার এই সফর সোভিয়েত প্রচারমাধ্যমে বিশেষ গুরুত্ব পায়নি এবং এটি নিয়ে ঝুকভ অসন্তুষ্ট ছিলেন। ১২ অক্টোবর তিনি ক্রুশ্চেভের কাছে এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, তার বা যুগোস্লাভ নেতৃবৃন্দের ভাষণের সম্পূর্ণ অংশ প্রাভদায় প্রকাশিত হয়নি এবং এটি যুগোস্লাভ নেতৃবৃন্দের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তিনি মন্তব্য করেন যে, কেন্দ্রীয় কমিটি যদি তার ভাষণ প্রকাশ করা সমীচীন মনে না করে, সেক্ষেত্রে তিনি যে যুগোস্লাভিয়া ত্যাগ করেছেন এই সংবাদটি যেন প্রাভদায় প্রচার করা হয়।

কিন্তু প্রেসিডিয়াম তাদের জবাবে জানায় যে, সেই মুহূর্তে দুটি সোভিয়েত প্রতিনিধিদল বিদেশ সফরে রয়েছে, যুগোস্লাভিয়া ও আলবেনিয়ায় ঝুকভের নেতৃত্বাধীন সামরিক প্রতিনিধিদল, আর চীনে সোভিয়েত আইনসভার সদস্যদের একটি দল। এজন্য চীন সফরের সংবাদ আগে না ছেপে যদি যুগোস্লাভিয়া সফরের সংবাদ ছাপা হয়, তাহলে চীনারা অসন্তুষ্ট হতে পারে। এর প্রত্যুত্তরে ঝুকভ মন্তব্য করেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি বৃহৎ রাষ্ট্র এবং বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঘাঁটি, তাই চীনের স্বার্থে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোকে অসন্তুষ্ট করা তাদের পক্ষে শোভা পায় না।

বস্তুত ঝুকভের জানা ছিল না, তিনি যখন আলবেনিয়া সফর করছেন, তখনই দেশে ক্রুশ্চেভ তাকে অপসারণের প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। পার্টির বিভিন্ন বৈঠকে ক্রুশ্চেভ ও তার সমর্থকরা ঝুকভের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে শুরু করেন। তারা তার বিরুদ্ধে মাত্রাতিরিক্ত অহঙ্কারী আচরণ, সশস্ত্রবাহিনীকে পার্টির নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা এবং আরো নানা ধরনের অভিযোগ আনেন। এদিকে ঝুকভ ২৬ অক্টোবর মস্কোয় ফিরে আসেন এবং প্রেসিডিয়ামের বৈঠকে নিজের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। কিন্তু ক্রুশ্চেভ ঝুকভকে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণের জন্য প্রস্তাব করেন এবং প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

২৮ থেকে ২৯ অক্টোবর কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে ঝুকভের সহকর্মী মার্শাল ও জেনারেলরা, যাদের অনেকেই ছিলেন ঝুকভের পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বী, ঝুকভের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন এবং তাকে অমার্জিত আচরণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অর্জিত বিজয়ের সব কৃতিত্ব একাকী দাবি করা এবং আরো বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। সর্বোপরি, ক্রুশ্চেভ তাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সোভিয়েত সামরিক বিপর্যয়গুলোর জন্যও দায়ী করেন। বৈঠক শেষে কেন্দ্রীয় কমিটি ঝুকভকে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণের ব্যাপারে প্রেসিডিয়াম কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে এবং তাকে প্রেসিডিয়াম ও কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বহিষ্কার করে।

কার্যত ঝুকভের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর কোনোটিই পুরোপুরি বস্তুনিষ্ঠ ছিল না এবং ক্রুশ্চেভ যেরকম ঝুকভকে ‘বোনাপার্টবাদী’ (Bonapartist) আচরণের দায়ে অভিযুক্ত করেছিলেন, সেটিও সত্যি ছিল না, কারণ ঝুকভ বরাবরই পার্টির প্রতি অনুগত ছিলেন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের কোনো ইচ্ছা তার মধ্যে কখনো লক্ষ্য করা যায়নি। ইতিহাসবিদদের মতে, ক্রুশ্চেভ ঝুকভকে অপসারণ করেছিলেন কারণ ঝুকভ ছিলেন স্বাধীনচেতা এবং ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়, যে কারণে ক্রুশ্চেভ তাকে ভীতির দৃষ্টিতে দেখতেন।

অবসরপ্রাপ্ত ঝুকভের বিরুদ্ধে প্রচারণা যুদ্ধ

ঝুকভকে যখন বরখাস্ত করা হয়, তখন ক্রুশ্চেভ তাকে অন্য কাজ খুঁজে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি এবং ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রেসিডিয়াম ঝুকভকে সশস্ত্রবাহিনী থেকে অবসরে পাঠায়। অবশ্য ঝুকভকে ভালো রকমের অবসর ভাতা, চিকিৎসা সাহায্য ও নিরাপত্তা সহায়তা দেয়া হয় এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য একটি ছোট গাড়িও দেয়া হয়। তিনি তার ফ্ল্যাট ও দাচাও নিজের অধীনে রেখে দেয়ার সুযোগ লাভ করেন এবং নিজের ইচ্ছেমতো সামরিক উর্দি পরিধানের অনুমতি লাভ করেন। কিন্তু একই সঙ্গে সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবি তার ওপর সার্বক্ষণিক নজরদারি করতে শুরু করে।

ঝুকভকে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেয়ার পর ক্রুশ্চেভ ও তার অনুসারীরা তার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানো অব্যাহত রাখেন। ঝুকভের সামরিক খ্যাতি ও ব্যক্তিগত চরিত্র উভয়ের ওপরেই আক্রমণ চালানো হয়। বিভিন্ন সামরিক কর্মকর্তা ও ইতিহাসবিদ তাদের লেখায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ঝুকভের অবদানকে খাটো করে দেখান এবং তাকে ‘বোনাপার্টবাদে’র দায়ে অভিযুক্ত করেন। একই সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস থেকে তার নাম সরিয়ে ফেলার প্রক্রিয়া শুরু হয়। যেমন: ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত লেনিনগ্রাদ অবরোধ সম্পর্কিত একটি গবেষণাপত্রে ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বরে লেনিনগ্রাদ রক্ষায় ঝুকভ যে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন, সেটির কোনো উল্লেখ করা হয়নি। ১৯৬০ সালে প্রকাশিত পূর্ব পমেরানিয়ান অপারেশন সংক্রান্ত একটি গবেষণাপত্রে ঝুকভের নামও উল্লেখ করা হয়নি, যদিও সেই অভিযানে ১ম বেলোরুশীয় ফ্রন্টের অধিনায়ক হিসেবে ঝুকভ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ‘দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের ইতিহাস’ বইয়ের প্রথম খণ্ডে খালখিন গোল যুদ্ধে জাপানিদের পরাজয়ে ঝুকভের যে অবদান ছিল, সেটি উল্লেখ করা হয়নি। ১৯৬২ সালে প্রকাশিত সোভিয়েত সশস্ত্রবাহিনীর অবশ্যপাঠ্য ‘সামরিক কৌশল’ বইয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে চলাকালে ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী থাকাকালে রণকৌশল প্রণয়নে ঝুকভের যে অবদান ছিল, তার কোনোটিই উল্লেখ করা হয়নি। ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত মস্কোর যুদ্ধ সংক্রান্ত একটি বইয়ে ঝুকভের নাম উল্লেখ করা হয়নি বললেই চলে, অথচ সেই যুদ্ধে ঝুকভের নেতৃত্বেই লাল ফৌজ জার্মানদের মস্কো দখলের স্বপ্ন ব্যর্থ করে দিয়েছিল। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধ সংক্রান্ত একটি বইয়ে সেই যুদ্ধে ঝুকভের কোনো অবদানকেই স্বীকার করা হয়নি। অর্থাৎ, ঝুকভকে সম্পূর্ণভাবে ইতিহাস থেকে বাদ দেয়ার প্রচেষ্টা চলছিল।

ইতিহাসের জন্য লড়াই: শেষ হাসি ঝুকভের

এসব প্রচেষ্টার প্রত্যুত্তরে ঝুকভ ১৯৫০–এর দশকের শেষদিক থেকে একটি আত্মজীবনী লিখতে শুরু করেন। অবশ্য ক্রুশ্চেভ ক্ষমতায় থাকাকালে তার এই আত্মজীবনী প্রকাশিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ১৯৬৪ সালের অক্টোবরে প্রেসিডিয়ামের সদস্যরা ক্রুশ্চেভের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি এবং তার আধিপত্যবাদী শাসনব্যবস্থায় ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। ক্রুশ্চেভ অপসারিত হওয়ার পর ঝুকভ ১৯৬৫ সালের মার্চে পার্টির নেতৃবৃন্দের কাছে একটি চিঠি প্রেরণ করেন এবং এই চিঠিতে নিজেকে তিনি ক্রুশ্চেভের একনায়কতান্ত্রিক নীতির ভুক্তভোগী হিসেবে আখ্যায়িত করেন। পার্টির নেতৃবৃন্দ এই চিঠির কোনো জবাব দিয়েছিলেন বলে মনে হয় না, কিন্তু শীঘ্রই তারা ধাপে ধাপে ঝুকভের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেন।

১৯৬৫ সালের এপ্রিলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকারি বার্তা সংস্থা ‘তাস’ ঝুকভের সম্পর্কে তার পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বী মার্শাল ইভান কোনেভের ইতিবাচক মন্তব্য প্রকাশ করে। ৮ মে পার্টির নতুন মহাসচিব লিওনিদ ব্রেঝনেভ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত বিজয়ের ২০তম বার্ষিকী উপলক্ষে ক্রেমলিনে একটি ভাষণ প্রদান করেন এবং ঝুকভকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ঝুকভ অনুষ্ঠানে প্রবেশ করামাত্র উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান এবং ব্রেঝনেভ তার ভাষণে স্তালিন ও ঝুকভের নাম উল্লেখ করলে উপস্থিত ব্যক্তিরা করতালির মাধ্যমে তাদের প্রতি নিজেদের সমর্থন ব্যক্ত করে। ৯ মে ঝুকভ অন্যান্য সোভিয়েত মার্শালদের সঙ্গে বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত প্যারেড প্রত্যক্ষ করেন। প্যারেড–পরবর্তী অনুষ্ঠানে ঝুকভ যখন আসন গ্রহণ করেন, তখন উপস্থিত জনসাধারণ তাকে বিপুল করতালির মধ্য দিয়ে অভ্যর্থনা জানায়। এটি স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে, ক্রুশ্চেভ ও তার সমর্থকদের তীব্র ঝুকভবিরোধী প্রচারণা সত্ত্বেও ঝুকভের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়নি।

জুনে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধান সামরিক ইতিহাস বিষয়ক জার্নাল ‘ভোয়েন্নো–ইস্তোরিচেস্কি ঝুর্নালে’ ঝুকভ কর্তৃক রচিত একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় এবং এর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয় যে, ঝুকভের লেখা আবার প্রকাশিত হওয়ার অনুমতি পেয়েছে। এরপর থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত ঝুকভ বহুসংখ্যক লেখা প্রকাশ করেন, সাক্ষাৎকার প্রদান করেন এবং বক্তব্য রাখেন। ঝুকভ প্রধানত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে বলতেন বা লিখতেন, কিন্তু মাঝে মাঝে তিনি সমসাময়িক ঘটনাবলি নিয়েও আলোচনা করতেন। উদাহরণস্বরূপ, একটি লেখায় তিনি মন্তব্য করেন যে, ভিয়েতনাম যুদ্ধকে ‘তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে’ রূপান্তরিত হতে দেয়া উচিত নয়। একই লেখায় তিনি বিশ্ব রাজনীতিতে চীনের ভূমিকার সমালোচনা করেন এবং সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হতে যাচ্ছে।

১৯৬৬ সালের নভেম্বরে ঝুকভ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী অন্যান্য মার্শালদের সঙ্গে মস্কোর যুদ্ধের ২৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত একটি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ঝুকভ ও অন্যান্য মার্শালরা মঞ্চে উপস্থিত হলে উপস্থিত ব্যক্তিরা কয়েক মিনিট করতালির মাধ্যমে তাদেরকে স্বাগত জানায়। করতালি থামলে একজন বলে ওঠেন, ‘Glory to Marshal Zhukov!’ এবং উপস্থিত ব্যক্তিরা আবার সজোরে করতালি শুরু করেন। কিছুদিন পর ঝুকভের ৭০তম জন্মদিনে তাকে পঞ্চমবারের মতো ‘অর্ডার অফ লেনিন’ পদকে ভূষিত করা হয়। উল্লেখ্য, ঝুকভ তার সুদীর্ঘ কর্মজীবনে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, পোল্যান্ড, মঙ্গোলিয়া, ইতালি, বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, মিসর ও চীনের কাছ থেকে প্রায় ৭০টি পদক ও সম্মাননা লাভ করেন।

১৯৬৮ সালে ঝুকভ মস্কো ও লেনিনগ্রাদের যুদ্ধ সম্পর্কে এবং ১৯৭০ সালে কুরস্কের যুদ্ধ সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রকাশ করেন। এই যুদ্ধগুলো সম্পর্কে প্রামাণ্যচিত্র তৈরির জন্যও ঝুকভের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। ১৯৬৯ সালে তিনি জর্জীয় টেলিভিশনে একটি সাক্ষাৎকার প্রদান করেন এবং এতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে স্তালিনের ভূমিকার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন।

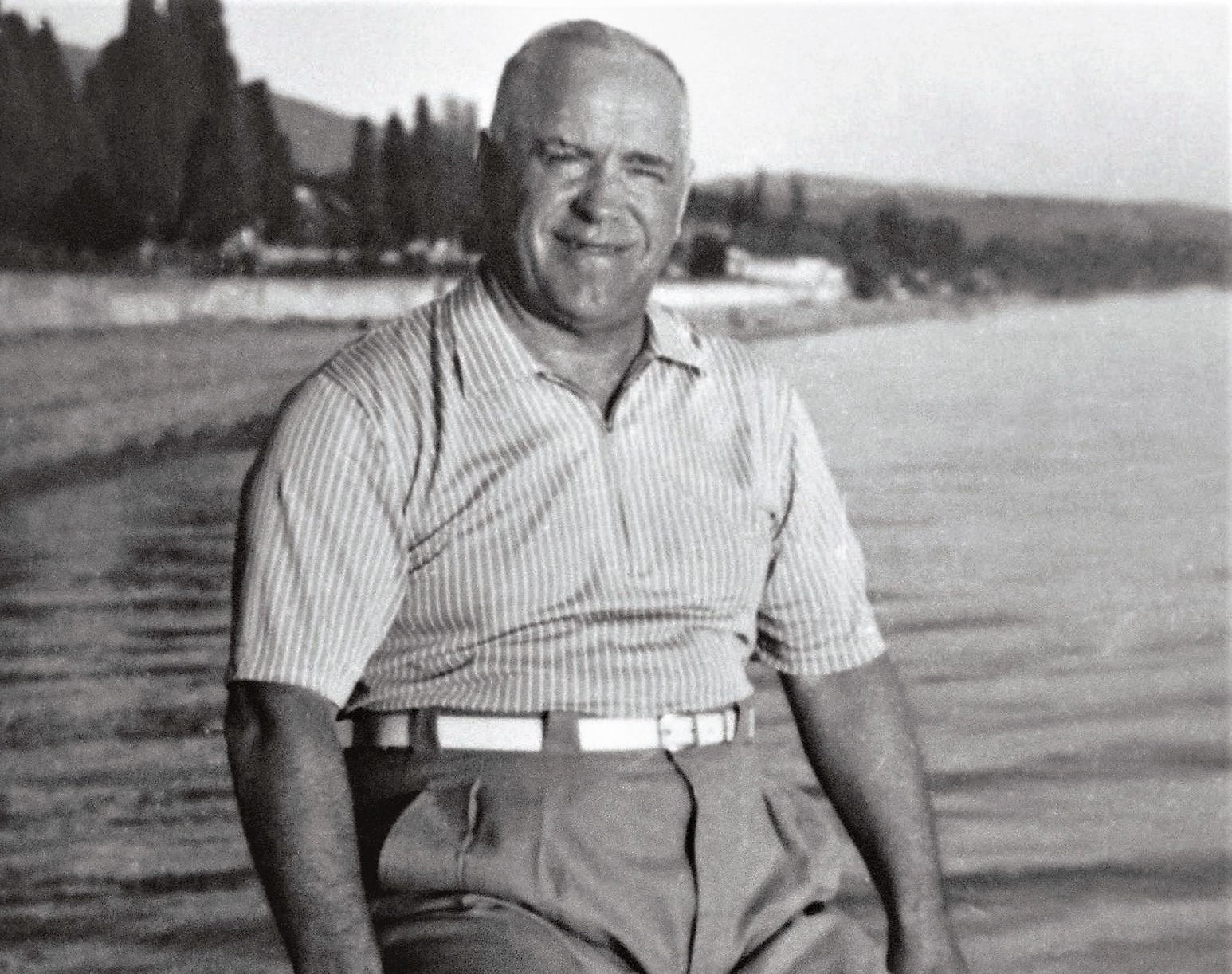

অবশ্য ঝুকভ যে সবসময় লেখালেখি বা জনসংযোগ কার্যক্রমে ব্যস্ত থাকতেন এমন নয়। ১৯৬৫ সালে তার স্ত্রী আলেক্সান্দ্রার সঙ্গে তারা বিবাহবিচ্ছেদ হয় এবং ১৯৬৬ সালে তিনি তার দীর্ঘদিনের প্রেমিকা গালিনা সেমিয়োনোভাকে বিয়ে করেন। গালিনা ছিলেন একজন ডাক্তার এবং তার অনুপস্থিতিতে ঝুকভ তাদের মেয়ে মারিয়ার দেখাশোনা করতেন। তিনি গালিনার সঙ্গে প্রায়ই থিয়েটারে যেতেন এবং বাগান করে ও স্থানীয় জঙ্গল থেকে মাশরুম সংগ্রহ করে সময় কাটাতেন। তার দাচায় একটি সিনেমা রুম ছিল এবং তিনি সেখানে সপরিবারে সিনেমা দেখতেন। তিনি নিয়মিত শিকার করতে ও মাছ ধরতে যেতেন। এবং সর্বোপরি, তিনি সামরিক ইতিহাস ও তত্ত্ব এবং ধ্রুপদী রুশ সাহিত্যের ওপর প্রচুর পড়াশোনা করতেন।

ঝুকভের আত্মজীবনী এবং ঝুকভ পর্বের অবসান

আগেই বলা হয়েছে, ঝুকভ একটি আত্মজীবনী লিখতে শুরু করেছিলেন। ১৯৬৫ সালের জুলাইয়ে সংবাদ সংস্থা ‘নভোস্তি’র প্রকাশনা সংস্থা ‘এপিএনে’র সম্পাদক আন্না মিরকিনা ঝুকভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ঝুকভ তাদের মাধ্যমে নিজের আত্মজীবনী প্রকাশ করতে রাজি হন। ১৯৬৬ সালের শরৎকাল নাগাদ ঝুকভ ১,৪৩০ পৃষ্ঠার একটি টাইপ করা পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের কাছে হস্তান্তর করেন।

১৯৬০–এর দশকের শেষ নাগাদ ঝুকভকে পদোলস্কে অবস্থিত সোভিয়েত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আর্কাইভে প্রবেশাধিকার দেয়া হয় এবং তিনি সেখানে প্রায় ১,৫০০ নথি অধ্যয়ন করেন। তার আত্মজীবনী রচনার ক্ষেত্রে তিনি এগুলোকে তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করেন এবং এজন্য তার আত্মজীবনী ইতিহাসের একটি বিশ্বস্ত সূত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। শুধু তা-ই নয়, আত্মজীবনী রচনার জন্য ঝুকভ তার পুরনো সহকর্মী ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেন এবং তাদের মতামত গ্রহণ করেন। একইসঙ্গে তিনি ‘ভোয়েন্নো–ইস্তোরিচেস্কি ঝুর্নাল’–এর সম্পাদকমণ্ডলী এবং বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা, জার্নাল ও সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও আলোচনা করেন।

আত্মজীবনী লেখা শেষ করার পর ঝুকভকে সোভিয়েত সেন্সরদের মোকাবিলা করতে হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সকল প্রকাশনাকেই কিছু সম্পাদনার মধ্য দিয়ে যেতে হত এবং ঝুকভের আত্মজীবনীর ক্ষেত্রে এটি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়। অধৈর্য্য হয়ে ঝুকভ ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরে এবং ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ব্রেঝনেভের কাছে এই বিষয়ে অভিযোগ করেন, কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। অবশেষে ১৯৬৮ সালের এপ্রিলে তদানীন্তন সোভিয়েত প্রতিরক্ষামন্ত্রী মার্শাল আন্দ্রেই গ্রেচকোর নেতৃত্বে একটি গ্রুপ ঝুকভের আত্মজীবনীর খসড়া পর্যবেক্ষণ করে এবং এর ওপর প্রতিবেদন পেশ করে। এরপর একে একটি বিশেষ সম্পাদকীয় গ্রুপের কাছে হস্তান্তর করা হয় এবং তারা ঝুকভের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সম্পাদনা সম্পন্ন করে। অবশেষে ১৯৬৯ সালের এপ্রিলে আত্মজীবনীটি প্রকাশিত হয়।

প্রথমে আত্মজীবনীটির ১ লক্ষ কপি ছাপা হয়েছিল, কিন্তু এগুলো খুব তাড়াতাড়ি বিক্রি হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে এর লক্ষ লক্ষ কপি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রে বিক্রি হয়। সোভিয়েত জনসাধারণ ঝুকভের আত্মজীবনী নিয়ে ব্যাপক উৎসাহী ছিল এবং ঝুকভ তাদের কাছ থেকে হাজার হাজার চিঠি পান, যেগুলোতে তারা তাকে অভিনন্দন জানায়, সংশোধনের কথা উল্লেখ করে কিংবা ভবিষ্যতে বইটির নতুন সংস্করণ প্রকাশ করার পরামর্শ দেয়। জুলাইয়ে ‘কমুনিস্ত’ পত্রিকায় মার্শাল আলেক্সান্দর ভাসিলেভস্কি ঝুকভের আত্মজীবনী সম্পর্কে একটি দীর্ঘ ও অত্যন্ত ইতিবাচক রিভিউ প্রদান করেন। নভেম্বরে ‘ভোয়েন্নো–ইস্তোরিচেস্কি ঝুর্নালে’ আরেকটি অত্যন্ত ইতিবাচক রিভিউ প্রকাশিত হয়।

পরবর্তীতে ঝুকভ তার আত্মজীবনীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন এবং রিভিউ ও পাঠক প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে বইটিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনেন ও নতুন কিছু অধ্যায় সংযুক্ত করেন। এ সময় তার এবং তার স্ত্রী গালিনার স্বাস্থ্যের ক্রমশ অবনতি ঘটছিল। তা সত্ত্বেও ঝুকভ লেখালেখি ও সাক্ষাৎকার প্রদান অব্যাহত রাখেন। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারতে তিনি বার্তা সংস্থা ‘তাস’–এর জন্য সোভিয়েত সেনাবাহিনী দিবস উপলক্ষে একটি সম্পাদকীয় লেখেন এবং ডিসেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একদল যোদ্ধার রচিত একটি বইয়ের মুখবন্ধ লেখেন।

১৯৭৩ সালের নভেম্বরে ঝুকভের স্ত্রী গালিনা মৃত্যুবরণ করেন এবং এরপর ঝুকভের স্বাস্থ্যের আরো অবনতি ঘটে। ঝুকভ তার আত্মজীবনীর দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা অবস্থায় দেখে যেতে পারেননি। ১৯৭৪ সালের ১৮ জুন তিনি ক্রেমলিন হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পরেই তার আত্মজীবনীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

(এরপর দেখুন ১৩শ পর্বে)