শুরুর আগে

যারা সাধনা করেন, নিজের ব্যক্তি জীবন ব্যয় করেন মানব কল্যাণে—তারাই সাধক। মহামানব। কিন্তু এই সাধনার বলে সবাই জগতে পরিচিত হয়ে উঠতে চান না। কেউ কেউ একান্তে, নীরবে-নিভৃতে শুধু নিজের কাজটুকু করে যেতে চান। সেজন্যই, ইতিহাসে তাদের নাম অক্ষয় হয়ে রইলেও, মানুষের অতটা কাছে, মুখে-মুখে ঘুরে ফেরে না তাদের কথা। এমনই একজন ভাষা-সাধক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারে একটু থামুন। ভাবুন তো, চেনেন কি ওনাকে?

সাধনার জন্য উপমহাদেশে সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ গৌতম। ২৯ বছর বয়সে যিনি ঘর-বাড়ি ছেড়ে গিয়েছিলেন সাধনার জন্য। টানা ছয় বছর সাধনার পরে তিনি বোধিজ্ঞান লাভ করেন ও বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। পরিচিত হন গৌতম বুদ্ধ নামে। পরবর্তী ৪৫ বছর তিনি তার জ্ঞান—বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছেন। এই সময়টাতেও তিনি সাধনা করেছেন, কিন্তু তার মূল সাধনা ছিল বোধিজ্ঞান লাভের আগের ওই ছয় বছরের। আর, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ভাষার একটি শব্দকোষ নিয়ে কত বছর কাজ করেছিলেন, জানেন? প্রায় ৪০ বছর!

১

২৩ জুন, ১৮৬৮। রামনারায়ণপুর, চব্বিশ পরগণা। নানাবাড়িতে, মায়ের কোল আলো করে হরিচরণের জন্ম।

এইটুকুই। তার জন্মের সময়ের কথা এরচেয়ে বিস্তারিত আর জানা যায় না। স্বাভাবিক। ১৮৬৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের যে অবস্থা ছিল, সে হিসেবে হরিচরণের জন্মের নির্দিষ্ট সময় (সকাল বা বিকেল), সে সময় তার নানাবাড়ির পরিস্থিতি বা হালচাল কেমন ছিল—এসব লিখে রাখার কোনো প্রয়োজন কেউ বোধ করেনি। ইউরোপ-আমেরিকার বিদগ্ধজনদের মতো তার জন্মের সময়কার কোনো চমৎকার গল্প তাই বলার উপায় নেই।

হরিচরণের বাবার নাম নিবারণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মায়ের নাম জগৎমোহিনী দেবী। সে কালে শিশুর জন্মের সময় ঘনিয়ে এলে হবু মা-দের তাদের বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়ার একটা রেওয়াজ ছিল। পরের মেয়ের যত্ন বোধ হয় স্বামীর পরিবার করতে চাইতেন না। বাচ্চা জন্ম নেওয়ার পরের কয়েক বছরও অনেক মায়েরা বাবার বাড়িতেই থেকে যেতেন। সেজন্যই, শৈশবের অনেকটা সময় হরিচরণ নানাবাড়িতেই কাটিয়েছেন। তারপর মায়ের সঙ্গে চলে এসেছেন বাবার বাড়ি (বা, তার নিজের বাড়ি) যশাইকাটি গ্রামে। (উইকিপিডিয়া মতে, গ্রামটির নাম মশাইকাটি। আবার, বাংলাপিডিয়ায় তার পৈতৃক গ্রামের নাম লেখা জামাইকাটি। এই দুই নামে চব্বিশ পরগণায় কোনো গ্রাম আমি অন্তর্জালে খুঁজে পাইনি। আনন্দবাজার পত্রিকার তথ্যমতে, গ্রামটির নাম হবে যশাইকাটি। সেই নামটিই এখানে ব্যবহার করা হয়েছে।) পড়াশোনার শুরুটাও সেখানেই।

পরবর্তীতে যশাইকাটির পাট চুকিয়ে চলে আসেন কলকাতা। ভর্তি হন কলকাতার জেনারেল এসেম্বলিজ ইন্সটিটিউশনে। এখন আর এ নামে কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। বেশ কয়েকবার নাম বদলেছে। শেষবার, ১৯২৯ সালে নাম বদলে হয়েছে স্কটিশ চার্চ কলেজ। বিখ্যাত সব মানুষ পড়াশোনা করেছেন এখানে। স্বামী বিবেকানন্দ, লাল বিহারী দে থেকে শুরু করে সুভাষচন্দ্র বসু (ইংরেজিতে বলে ‘বোস’) কিংবা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কথা বলা যায়। পরিবেশের প্রভাব বেশ গুরুত্বপূর্ণ। জেনারেল এসেম্বলিজ ইন্সটিটিউশনের পরিবেশ কি হরিচরণকে সাধক হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল? নাকি রক্তেই ছিল এই সাধনা? জানার উপায় নেই। তবে এই কলেজ যে তার ভবিষ্যৎ হরিচরণ হয়ে ওঠার পেছনে কিছুটা হলেও অবদান রেখেছে, তা তো বোঝাই যায়।

তারপর, উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হলেন মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশনে। ঠিক ধরেছেন, এ নামেও এখন আর কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১৯১৭ সালে এই প্রতিষ্ঠানটির নাম বদলে তাই রাখা হয়েছে বিদ্যাসাগর কলেজ।

ছোটকাল থেকেই অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠা। আর্থিক সচ্ছলতা কখনোই ছিল না। ইচ্ছে হলেই তাই এরকম ভালো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার উপায় ছিল না হরিচরণের। কিন্তু পরবর্তী জীবনে যিনি ভাষা-সাধক হয়ে উঠবেন, অর্থাভাবের সাধ্য কী তাকে ঠেকানোর!

মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশনের বেতন তখন তিন টাকা। এই বেতন দেওয়া তার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব না। খোঁজ-খবর নিয়ে জানলেন, পটলডাঙার মল্লিক পরিবার এই কলেজের কয়েকজন শিক্ষার্থীর বেতন দেন। রবীন্দ্রনাথদের ঠাকুর বাড়ির মতোই মল্লিক পরিবারও তখন বেশ বিখ্যাত। তাদের নিয়ে থিয়েটার নাটকও হয়! সেই বৃত্তির জন্য দরখাস্ত করলেন কলেজের সভাপতির কাছে। ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন তখন সেখানকার সভাপতি। কিন্তু হরিচরণকে তিনি অযথা বৃত্তি দেবেন কেন?

সে ব্যবস্থাও করলেন হরিচরণ। দরখাস্তের সঙ্গে দুটি সুপারিশপত্র জুড়ে দিলেন। একটি চিকিৎসক চন্দ্রমোহন ঘোষের। আরেকটি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের! দ্বিতীয় সুপারিশপত্র দেখে নরেন্দ্রনাথ বিনাবাক্যে মঞ্জুর করলেন বৃত্তি।

হরিচরণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়টা তাহলে কখন হলো? কৈশোরে।

২

পরিচয়ের শুরু নাটক থেকে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে প্রায়ই নাটক হতো। সেখানে অভিনয় করতেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। অনেক নাটক তিনি নিজেই লিখতেন। এরকমই একটি নাটক ছিল ‘বাল্মিকী প্রতিভা’। কিশোর হরিচরণ সে নাটকের খবর পান তার এক বড়ভাই—যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। যথাসময়ে নাটক দেখতে হাজিরও হয়ে যান। এভাবেই, নাটকের সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। আর, এই পরিচয়ের সূত্রেই মেলে সেই সুপারিশপত্র।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার সম্পর্ক দিন দিন আরো গাঢ় হয়েছে। তবে সে গল্পে আরেকটু পরে আসছি।

ভর্তি হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু উচ্চশিক্ষা সম্পূর্ণ করার সুযোগ পাননি হরিচরণ। তার আগেই তার বাবা মারা যান। ফলে হরিচরণকে কাজ নিতে হয়। ১৯০১ সালে (১৩০৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতা টাউন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি সেখানে প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন। কিন্তু শিক্ষকতায় তখন সেরকম টাকা ছিল না। এদিকে ঘরে অভাব প্রচণ্ড। বাধ্য হয়ে বছরখানেকের মাথায় ছেড়ে দিলেন শিক্ষকতা। সুপারিন্টেনডেন্ট হিসেবে কাজ নিলেন পতিসরের কাচারিতে। পতিসর তখন ঠাকুরবাড়ির জমিদারির অন্তর্গত। অর্থাৎ হরিচরণ হয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথদের কর্মচারী। কিন্তু ভাষা-সাধক হওয়া যার নিয়তি, জমিদারের কর্মচারী হয়ে তিনি জীবন পার করে দেবেন, তা কি হয়?

ততদিনে রবীন্দ্রনাথ জমিদারির দেখাশোনা শুরু করেছেন। সেজন্যই, পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে একদিন এলেন পতিসরে। সবখানে একটা উৎসবমুখর পরিবেশ। রবীন্দ্রনাথ খোঁজ নিতে গিয়ে জানলেন, সুপারিন্টেন্ডের দায়িত্বে আছে এক ব্রাহ্মণ। এখানে একটা জিনিস বোঝা দরকার। সে সময় জাত-পাত বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নামের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে তাই ‘ব্রাহ্মণ’ পরিচয়টাই আগে এসে পৌঁছেছে। ততদিনে কৈশোরে সামান্য পরিচিত হরিচরণকে তার নিশ্চয়ই ততটা মনেও নেই। তিনি খোঁজ-খবরের জন্য তাই ‘ব্রাহ্মণ সুপারিন্টেনডেন্ট’কে ডেকে পাঠালেন।

এলেন হরিচরণ। ঋজু দেহ। শান্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। পশ্চিমবঙ্গের ভাষায়, ‘বড়কর্তা’ ডাকলে যেমন ভয়ের ছাপ থাকে অনেকের মুখে—তার ছিটেফোঁটাও নেই। রবীন্দ্রনাথ জানতে চাইলেন, দিনে তো জমিদারি দেখাশোনার কাজ করো, রাতে কী করো? হরিচরণ উত্তর দিলেন, ‘সন্ধ্যার পরে কিছুক্ষণ সংস্কৃতের আলোচনা করি। কিছুক্ষণ একখানি বইয়ের পাণ্ডুলিপি দেখে প্রেসের কপি-পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করি।’

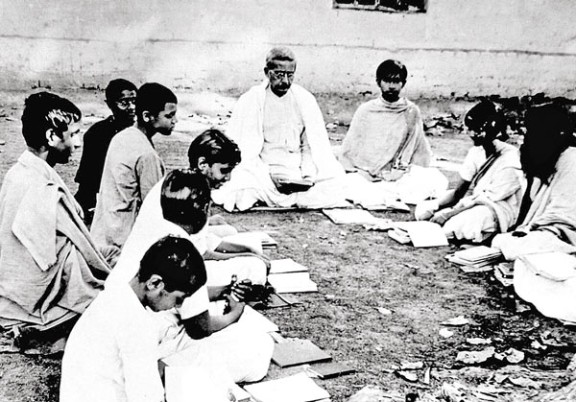

আর যাই হোক, এ কথা শুনতে প্রস্তুত ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ। চমকে উঠলেন। হরিচরণকে জানালেন, তিনি দেখতে চান সেই পাণ্ডুলিপি। দেখিয়েছিলেন হরিচরণ। এর কিছুদিন পর শান্তিনিকেতন থেকে পতিসর জমিদারির ম্যানেজার শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের কাছে একটি চিঠি এলো। লেখক রবীন্দ্রনাথ। ওতে ছোট্ট করে লেখা, তার সংস্কৃতজ্ঞ সুপারিন্টেন্ডকে যেন ওখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এরই সূত্র ধরে ১৯০২ সালে হরিচরণ শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সংস্কৃতের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। শুরু হয় তার জীবনের পরবর্তী অধ্যায়।

৩

যোগ দেওয়ার অল্প কিছুদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ তাকে ডাকলেন। বললেন, তুমি একটা ‘সংস্কৃত প্রবেশ’ রচনা করো। এখানে প্রবেশ মানে, ইন্ট্রোডাকশন বা সূচনা। শিক্ষার্থীরা যেন এটি ধরে সংস্কৃত শেখাটা শুরু করতে পারে। শুধু দায়িত্বই না, সাথে একটা পাণ্ডুলিপিও দিলেন তিনি হরিচরণকে। বললেন, প্রয়োজনে ওটা থেকে সাহায্য নেওয়া যাবে।

কাজ শুরু হলো। একটা ভাষা শেখার সূচনামূলক বই লেখা এমনিতেই কঠিন। তার ওপরে, আগে যদি সেরকম তেমন কোনো গ্রন্থ না থাকে, তাহলে তো কথাই নেই। মন-প্রাণ দিয়ে কাজ করে যাচ্ছিলেন হরিচরণ। শেষ হয়নি, তার আগেই এল নতুন আদেশ। রবীন্দ্রনাথ হরিচরণকে ডেকে বললেন, ‘বাংলা ভাষায় তো তেমন কোনো অভিধান নেই। তোমাকে একটা অভিধান লিখতে হবে।’ গুরুর নির্দেশ ফেলেন কীভাবে? তবে তার আগে হাতের কাজ শেষ করতে হবে। সেটাই বললেন রবীন্দ্রনাথকে। তারপর, আবার ডুব দিলেন সংস্কৃত প্রবেশে।

আসলে, এটাকে বলা যায় তার পরবর্তী কাজের প্রস্তুতি পর্ব। পরবর্তীতে এই অভিজ্ঞতা তাকে প্রচুর সাহায্য করেছে নিঃসন্দেহে। বাংলা ভাষার অনেকটা জুড়ে থাকা তৎসম ও তদ্ভব শব্দের সাথে সংস্কৃতের তো আত্মার যোগাযোগ। তাছাড়া, একটি ‘পালি প্রবেশ’ গ্রন্থও লিখেছিলেন হরিচরণ।

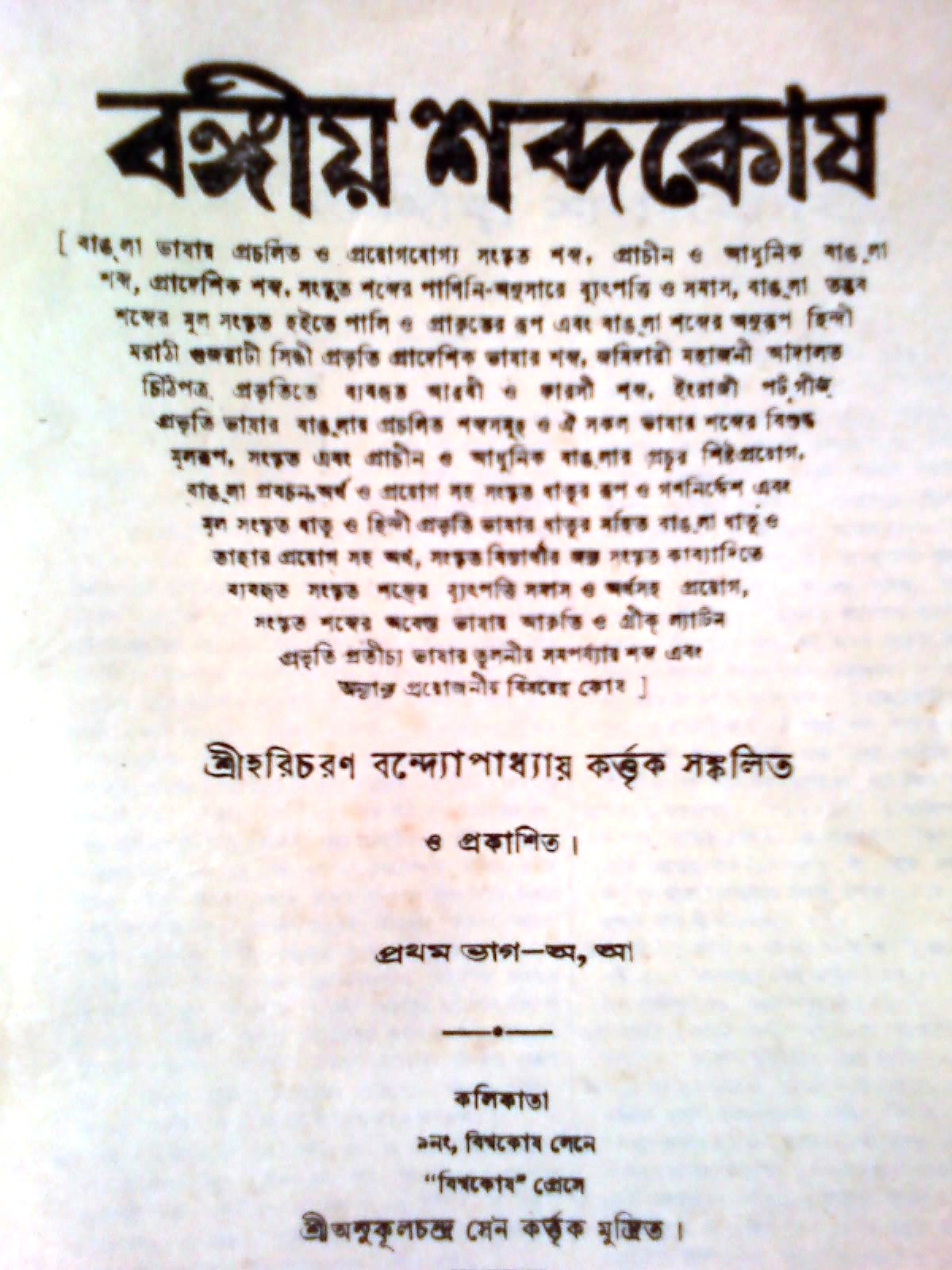

১৯০৫ সাল, মানে ১৩১২ বঙ্গাব্দে, রবীন্দ্রনাথের নতুন আদেশ আসার প্রায় এক বছর পর হরিচরণের সংস্কৃত প্রবেশ রচনা শেষ হয়। আয়তনে সেটা দাঁড়াল তিন খণ্ড। এরমধ্য দিয়ে প্রস্তুতি শেষ করে হরিচরণ বাংলা নিয়ে পড়লেন। শুরু হলো তার জীবনের সবচেয়ে বড় কলেবরের কাজ—বঙ্গীয় শব্দকোষ রচনা।

৪

কাজ হাতে নিয়ে হরিচরণ পড়লেন, যাকে বলে, অকুল পাথারে। কোনো অভিজ্ঞ আভিধানিকও ছিলেন না তাকে পথ দেখানোর মতো। হরিচরণ নিজেই বঙ্গীয় শব্দকোষের ‘সংকলয়িতার নিবেদন’ অংশে এ নিয়ে লিখে গেছেন। আসুন, তার ভাষাতেই শোনা যাক।

অভিধান সংকলনে কেহই আমার পথপ্রদর্শক ছিলেন না; কোন বিজ্ঞ অভিধানিকের সাহায্যলাভের আশাও করিতে পারি নাই। নিজ বুদ্ধিতে যে পথ সহজ বুঝিয়াছিলাম, তাহাই আশ্রয় করিয়া কায্যে অগ্রসর হইয়াছি; অসহায়ভাবে কায্য করার ফলে, ব্যর্থ পরিশ্রমে আমার অনেক সময় নষ্ট হইয়াছে। তখন অভিধান-রচনার অনুরূপ উপকরণসঞ্চয়ের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলাম এবং অধ্যাপনার অবসানে নানা বাঙলা পুস্তক পাঠ করিয়া প্রয়োজনীয় বিষয় সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। আশ্রমের গ্রন্থাগারে যে সকল প্রাচীন বাঙলা গ্রন্থ ছিল, প্রথমে তাহা হইতেই অনেক শব্দ সংগৃহীত হইল। এই সময়ে প্রাচীন ও আধুনিক প্রায় পঞ্চাশখানি গদ্য-পদ্য গ্রন্থ দেখিয়াছিলাম। তদ্ভিন্ন সেই সময়ে প্রকাশিত বাঙলাভাষার অভিধান, ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা’সমুহে প্রকাশিত প্রাদেশিক শব্দমালা ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃত ‘শব্দসংগ্রহ’ হইতে অনেক শব্দ সঞ্চিত হইয়াছিল। প্রাকৃতব্যাকরণ হইতেও অনেক বাঙলা শব্দের মূল সংস্কৃত শব্দ ও তদ্ভব শব্দও কিছু লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। ইহাতে আমার প্রায় দুই বৎসর অতীত হয়। ১৩১৪ সালের ১৬ চৈত্র আমার শব্দ-সংগ্রহের সমাপ্তির দিন।

এই তো গেল কেবল প্রথম দফায় শব্দ সংগ্রহ। এবার শুরু করলেন সাজানো। ১৩১৭ বঙ্গাব্দে গিয়ে সেই সাজানো শেষ হলো। এরপর শুরু করলেন বাংলার সাথে প্রয়োজনীয় সংস্কৃত শব্দের সংযোজন। সেগুলোর বুৎপত্তি, সত্যিকারের প্রয়োগ ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ইত্যাদিও লিপিবদ্ধ করলেন তিনি। হরিচরণের ভাষায়—ইহাই প্রকৃত শব্দ-সংগ্রহের শুরু।

এই লেখাটা পড়ার সময় ফিরে যেতে হবে ১৩১৭ বঙ্গাব্দ, মানে ১৯১০ সালে। বাংলা অভিধান লেখার কাজে নিয়োজিত একজন মানুষ ৫ বছর ধরে লেগে থাকার পরে মাত্র কাজটা শুরু করতে পেরেছেন! সামনে তখনো দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার। ঠিক এ সময় এল অভাবের আঘাত। শান্তিনিকেতনে টাকা-পয়সার খুব টানাটানি পড়ে গেল। বাধ্য হয়ে সেখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে হরিচরণ চলে গেলেন কোলকাতা। ক্ষুদিরাম বসুর সাহায্যে কলকাতার সেন্ট্রাল কলেজে সংস্কৃত পড়ানোর দায়িত্ব জুটল।

চাকরির ফাঁকে একদিকে অভিধানের কাজ যেমন অচল হয়ে পড়ল, তেমনি শান্তিনিকেতনের জন্য মনও পুড়তে লাগল হরিচরণের। সুযোগ পেলেই তিনি চলে যেতেন জোড়াসাঁকোয়। রবীন্দ্রনাথকে তিনি গুরু হিসেবে শুধু বুকে না, মাথায় ঠাঁই দিয়েছেন। নিজের সুখ-দুঃখের কথাও তাই তাকে জানাতেন নির্দ্বিধায়। এদিকে রবীন্দ্রনাথও জানেন হরিচরণের গুরুত্ব। বিভিন্নভাবে তিনি খুঁজছেন, কিছু একটা ব্যবস্থা করা যায় কি না। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি চিঠি লিখলেন মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীকে। পদবী তার মহারাজ, খ্যাতিও ছিল দানশীল ও বিদ্যানুরাগী হিসেবে। বিদ্যানুরাগী মানুষটি সাড়া দিলেন রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে।

ঠাকুরবাড়িতে ডাক পড়েছে শুনে ছুটে এলেন হরিচরণ। রবীন্দ্রনাথ তাকে খবর জানালেন। মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রতিমাসে ৫০ টাকা বৃত্তি দেবেন বলে জানিয়েছেন। সে আমলে পঞ্চাশ টাকা মানে অনেক কিছু। হরিচরণ অভিভূত হলেন। রবীন্দ্রনাথের মানুষ তার হয়ে চিঠি দিয়ে সাহায্য চেয়েছেন, সেজন্য পরম কৃতজ্ঞও হয়ে গেলেন। তার হাবভাবে ব্যাপারটা বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই তাকে বললেন, ‘স্থির হও। আমি তো কেবল আমার কর্তব্য করেছি!’

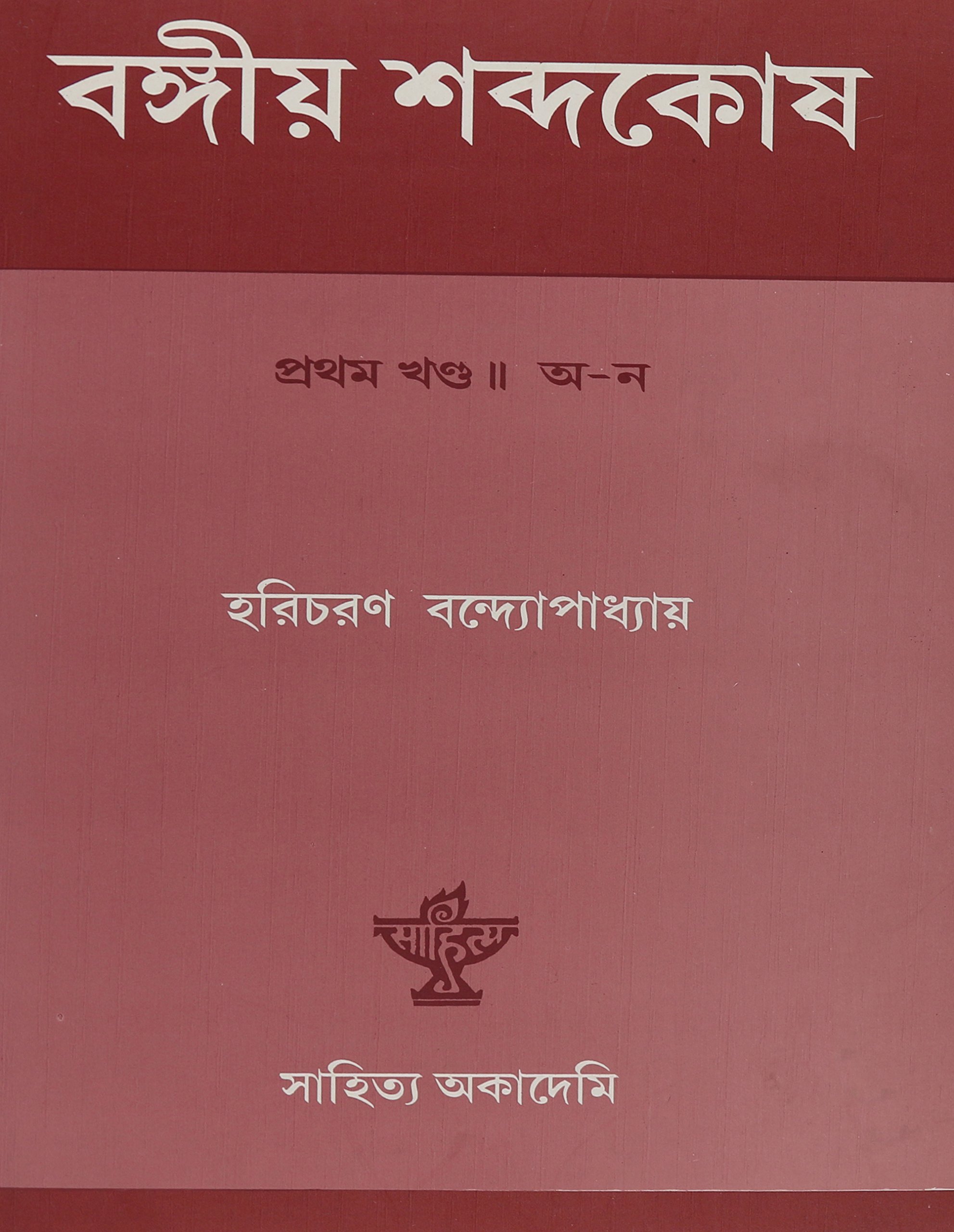

মণীন্দ্রচন্দ্র তার কথা রেখেছিলেন। ১৩১৮ থেকে ১৩২৬ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত নয় বছর ৫০ টাকা করে, এবং পরের চার বছর ৬০ টাকা করে বৃত্তি দিয়ে গেছেন হরিচরণকে। এ সময়ের মধ্যে হরিচরণ বাংলা শব্দ ও অর্থের খোঁজে যতরকম দেশি-বিদেশি ভাষার সংস্পর্শে বাংলা এসেছে, সব ছেনে ফেলেছেন। সংস্কৃতের সাথে আরবি, ইংরেজি, ফারসী, হিন্দি, পর্তুগিজ ইত্যাদি ভাষা খুঁজেও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ খুঁজে বের করে, ক্রমানুসারে সেগুলোও লিপিবদ্ধ করেছেন। শেষ পর্যন্ত ১৩৩০ বঙ্গাব্দ, মানে ১৯২৩ সালে এসে তার এই অভিধান রচনার প্রাথমিক কাজটুকু শেষ হয়। রচিত হয় বঙ্গীয় শব্দকোষ। বাংলা অভিধানের গুরুত্ব বিবেচনায় সবচেয়ে বিখ্যাত দুটো অভিধানের একটি এটি। আরেকটি জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের সংকলিত ‘বাঙ্গালা ভাষার অভিধান’।

বঙ্গীয় শব্দকোষ নিয়ে হরিচরণের কাজের যে একাগ্রতা, সেটা বোঝা যাবে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত নিচের বর্ণনাটি পড়লে।

সুরঞ্জন ঘোষ একটি লেখায় বর্ণনা দিয়েছেন যেমন—‘‘প্রতিদিন সান্ধ্য আহ্নিক সেরে লন্ঠনের আলোয় কুয়োর ধারে খড়ের চালাঘরে পশ্চিম জানলার কাছে হরিবাবু কাজ করতেন। সুনীতিকুমারের স্মৃতিতেও এই ‘ক্ষীণপ্রায় ব্রাহ্মণ’-এর ছবিটা প্রায় একই রকম। সুনীতিবাবু যখনই হরিচরণের বাড়ি যেতেন, তখনই দেখতেন তক্তপোষের উপর ডাঁই করে রাখা উর্দু, পার্সি, ইংরেজি, ওড়িয়া, মারাঠি-সহ বিভিন্ন ভাষার অভিধান ছড়ানো রয়েছে।

এই তো গেল শুধু রচনা। এবারে ছাপার পালা। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছে ছিল, এটা বিশ্বভারতী থেকে ছাপা হবে। কিন্তু ছাপার টাকা যে নেই কোষাগারে! বিধুশেখর শাস্ত্রী ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে দায়িত্ব দিলেন রবীন্দ্রনাথ। দুজনেই বিখ্যাত মানুষ ও পণ্ডিত ব্যক্তি। বিশেষ করে ব্যাকরণবিদ হিসেবে সুনীতিকুমারের কথা বাংলা ব্যাকরণ বইগুলোতে অনেকবার এসেছে।

যাই হোক, সুনীতিকুমার কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলেন খোঁজ-খবর ও সম্ভব হলে কিছু ব্যবস্থা করতে। জানা গেল, যে বিশাল কলেবরের অভিধান, সেটা ছাপাতে পঞ্চাশ হাজার টাকার মতো লাগবে। এত টাকা দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব না। ওদিকে হরিচরণ নিজেও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে গিয়েছিলেন তিনি সাহায্যের জন্য। তাদেরও কোষাগারে অত টাকা নেই।

অক্লান্ত পরিশ্রমের পরেও, আরো দশ বছর ওভাবেই পড়ে রইল পাণ্ডুলিপি। হরিচরণ কিন্তু বসে রইলেন না। এই সময়ের মধ্যে তিনি সবটা পাণ্ডুলিপিকে আরো ঘষামাজা করলেন। সেই সঙ্গে তিলে তিলে টাকাও জমাতে লাগলেন। কিন্তু এখন আর সেই মাসিক বৃত্তিও নেই। শান্তিনিকেতন থেকে টাকাও পান না সেভাবে। খুব বেশি তাই জমল না। কিন্তু দশ বছর পরে এসে ‘বিশ্বকোষ’ নামে একটি প্রকাশনীর মালিক নগেন্দ্রনাথ বসু রাজি হলেন অভিধানটি প্রকাশ করতে। ছাপার খরচ পরে দিলেও চলবে। কিন্তু কাগজের দামটা অন্তত অগ্রিম দিতে হবে হরিচরণকে। নিজের এত বছরের সমস্ত সঞ্চয় সেই মুহূর্তে প্রকাশকের হাতে তুলে দিয়েছিলেন হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বুকের রক্তের চেয়ে সেই টাকার মূল্য কোনো অংশে আসলে কম ছিল না!

কলেবর এত বড় ছিল, পুরো অভিধানটি প্রকাশিত হয়েছিল ১০৫ খণ্ডে, ১৩ বছর ধরে! বিশ্বভারতী কোনো ধরনের কমিশন ছাড়াই বিক্রির দায়িত্ব নিল। সেই সাথে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ আরো বেশ কয়েকজন অর্থ-সাহায্যও করেছিলেন। অবশেষে আলোর মুখ দেখল বঙ্গীয় শব্দকোষ। পত্র-পত্রিকা থেকে শুরু করে সবখানে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। যুগে যুগে বরাবরই তাই হয়ে এসেছে। শুধু প্রতিভাকে কেউ মূল্য দিতে চায় না। প্রতিভা খ্যাতির ছোঁয়া পেলে তাকে আরো বড় করে দেখাতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে সবাই।

হরিচরণ কিন্তু সেই মানুষটিই রয়ে গেলেন। শিক্ষকতা চালিয়ে গেলেন শান্তিনিকেতনে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সেখানেই কাজ করে গেছেন। আর, রবীন্দ্রনাথকে গুরু মেনে, গুরুদক্ষিণা হিসেবে দিয়ে গেছেন বঙ্গীয় শব্দকোষ।

এই কাজের চাপে শেষ বয়সে এসে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন হরিচরণ। তা নিয়ে তার কোনো আক্ষেপ ছিল না। বরং তাকে বলতে শোনা যেত, ‘গুরুদেবের কাজে চোখ দুটো উৎসর্গ করতে পেরেছি, এটাই আমার পরম সান্ত্বনা।’

৫

পরবর্তীতে কাজের কিছু স্বীকৃতি তিনি পেয়েছেন। ১৯৪৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক ও ১৯৫৪ সালে শিশিরকুমার স্মৃতি পুরষ্কার পেয়েছিলেন। ১৯৫৭ সালে আচার্য (Chancellor) জওহরলাল নেহরুর হাত থেকে তিনি বিশ্বভারতীর সর্বোচ্চ স্বীকৃতি দেশিকোত্তম (ডিলিট; বাংলা করলে দাঁড়ায়, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক স্বীকৃতি) গ্রহণ করেন। মহাত্মা গান্ধীও তার কাজের কথা জানতে পেরে প্রশংসা করেছিলেন।

তার গুরুত্বপূর্ণ কাজের তালিকায় ‘রবীন্দ্রনাথের কথা’ নামে বইটিও থাকবে। বলে রাখা ভাল, ১৯৬৬-৬৭ সালে পুরো বঙ্গীয় অভিধানটি সাহিত্য অ্যাকাডেমি দুখণ্ডে প্রকাশ করে।

১৯৫৯ সালের ১৩ জানুয়ারি এই ভাষা-সাধকের মৃত্যু হয়।

নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলার বর্তমান সব অভিধানই তার কাছে ঋণী। বঙ্গীয় শব্দকোষ দেখলে বোঝা যাবে, অনেক ব্যাকরণ গ্রন্থও ঋণী তার কাছে। অথচ, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আজ অনেকটাই বিস্মৃত। যে ভাষার জন্য তিনি সারাজীবন সাধনা করে গেছেন, সেই ভাষাভাষী মানুষেরা যদি তাকে ভুলে যায়—এরচেয়ে দুঃখজনক বোধ হয় আর কিছু নেই।

মানুষ অমর হয় তার কাজের মাধ্যমে। যতদিন পৃথিবীতে কেউ বাংলায় লিখবে, বাংলা চর্চা করবে; হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ততদিন অমর হয়ে থাকবেন ইতিহাসের পাতায়।