দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কয়েকবছর পরের সময়কাল। চট্টগ্রামের শহরের জেলে পাড়ায় বসবাস যুধিষ্ঠির আর শুকতারা দম্পতির। দরিদ্র জেলে জীবনের নানা প্রতিকূলতার মাঝে তাদের জগত সংসারে সবচেয়ে বড় অপরিপূর্ণতা ছিলো সন্তানহীনতা। পরপর দু’দুটো সন্তান জন্ম নিয়েও অকালে প্রাণ হারানোয় পাগলপ্রায় মা-বাবা। এমন সময় জেলে বাড়ির ঘর আলো করে জন্ম নিলো এক ছেলে সন্তান। ১৯৫৩ সালের ৪ মে চট্টগ্রামের উত্তর পতেঙ্গা গ্রামে জন্ম নেয়া জলদাস পরিবারের সে পুত্রের নাম রাখা হলো হরিশংকর জলদাস।

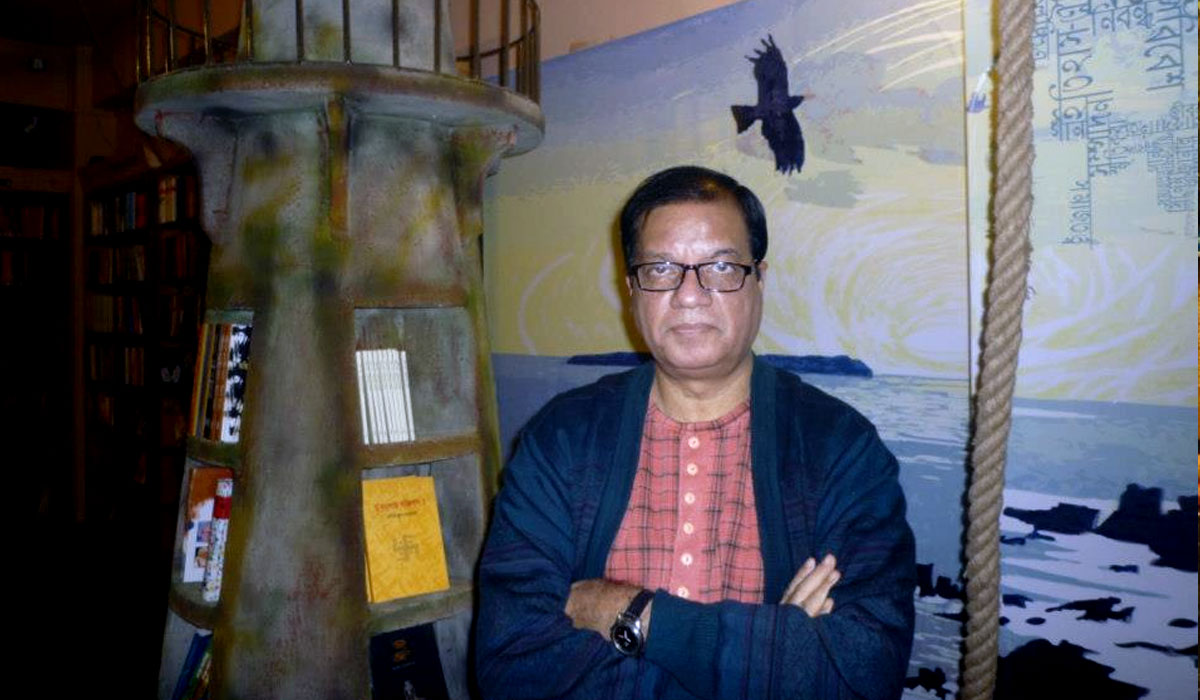

বর্তমান সময়ে বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের অন্যতম রূপকার হরিশংকর জলদাস। তার লেখার মাধ্যমে আমরা প্রান্তিক জীবনের যে বর্ণনা দেখতে পাই তা আসলে হরিশংকর জলদাসের নিজের জীবনেরই স্মৃতি সঞ্চয়। তার মতে অভিজ্ঞতাই হলো সাহিত্য রচনার প্রধান হাতিয়ার। জেলে পল্লীতে জন্ম নেয়া জলপুত্র হরিশংকরের প্রাথমিক জীবনের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল তা জানতে পারা যায় তার আত্মজীবনীমূলক লেখা ও বিভিন্ন সাক্ষাৎকার থেকে।

জন্মের পর থেকেই তাবিজ-কবজ দিয়ে সাবধানে আগলে রাখা হয়েছিলো যুধিষ্ঠির আর শুকতারার অমূল্য ধন হরিশংকরকে। পূর্বে সন্তান হারিয়ে ভীত বাবা-মা পুত্রকে শনির দৃষ্টি থেকে বাঁচাতে কান ফুঁড়িয়ে সোনার বালি দিয়ে রেখেছিলেন। বাবা যুধিষ্ঠির নিজে পঞ্চম শ্রেণীর পর আর পড়ালেখার সুযোগ পাননি। কিন্তু সমুদ্রে মাছ ধরে টিকে থাকা জীবনযুদ্ধে ছেলেকে সহযোদ্ধা করতে চাননি তিনি।

ছেলে যেন পড়ালেখা করে জেলে ভাগ্য ঘুচিয়ে নতুন জীবন শুরু করতে পারে সে তাগিদই দিতেন বাবা যুধিষ্ঠির। সাত বছর বয়সে বাবা গ্রামের হিন্দু পাড়ার উঠান স্কুলে ছেলেকে মানুষ করার দায়িত্ব দিয়ে আসেন শিক্ষক দেবেন্দ্রলাল দে’র কাছে। বছরখানেক পর হরিশংকর ভর্তি হন পতেঙ্গা বোর্ড প্রাইমারি স্কুলে। ১৯৭১ সালে মেট্রিক পাশ করেন পতেঙ্গা হাই স্কুল থেকে। এরপর ইন্টারমিডেট ও অনার্স পাশ করেন চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ থেকে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এমএ করেছেন।

পড়াশোনা চালিয়ে গেলেও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে টিকে থেকে জীবনধারণ করতে তাকেও নামতে হয়েছে সমুদ্রে মাছ ধরায়। পরিবারের ১১ সদস্যের ভরণপোষন একা বাবা যুধিষ্ঠিরের আয়ে চালানো সম্ভব হতো না। নিজেদের নৌকা-জালও ছিলো না। ঠাকুমা পরানেশ্বরী পাড়ায় পাড়ায় মাছ বিক্রি করে সংসার ও নাতির পড়াশোনার খরচ বহন করতেন।

হরিশংকর জলদাসের জীবনে ঠাকুমার অবদানের কথা তিনি সবসময় উল্লেখ করেন। নিজে পড়াশোনা না জানলেও ঠাকুমা তাকে শিখিয়েছেন জীবনে বেঁচে থাকার অনুষঙ্গ। তার লেখার অনেক চরিত্র রূপ পেয়েছে তার ঠাকুমার আদলে। আত্মজীবনী ‘নোনাজলে ডুবসাঁতার’ বইয়েও তিনি উল্লেখ করেছেন ঠাকুমা পরানেশ্বরীর কথা।

ছোটবেলা থেকেই বাড়িতে থাকা মহাভারত, রামায়ণ ও রামসুন্দর বসাকের আদি অন্বেষণ থেকে গল্প পড়ে পড়ে সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মে হরিশংকর জলদাসের। এরপর এলাকার সিনেমা হল থেকে চার আনায় বই ভাড়া করে এনে পড়তে শুরু করেন। একটু বড় হওয়ার পর টাকা জমিয়ে বই কিনে সংগ্রহ করতে শুরু করেছিলেন। সমুদ্র এলাকায় বসবাস হওয়ায় নানা সময় বন্যা, জলোচ্ছ্বাসের কারণে সেসব বইপত্র সব হারিয়ে যায়।

জীবনের নানা চরাই-উৎরাই পেরিয়ে ১৯৮২ সালে বিসিএসে উত্তীর্ণ হয়ে চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজের শিক্ষক হন। কিন্তু তখনও জীবন যুদ্ধ ক্ষান্ত হয়নি হরিশংকরের। চাকরির প্রথমে ৭৫০ টাকা বেতনে পরিবারের ভরণপোষন চলতো না কোনোভাবেই। তাই দিনে শিক্ষকতা করে সন্ধ্যা থেকে আবার বাবার সাথে সমুদ্রে যেতেন মাছ ধরতে। সারারাত মাছ ধরা শেষে আবার সকালে পরিপাটি হয়ে শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতেন।

কয়েকবছর পর পরিবারের আর্থিক অসংগতি দূর করতে সক্ষম হলেও সমাজের মানুষের মানসিক অসংগতির শিকার হতে হয়েছে সবসময়ই জলদাস পদবীধারী হরিশংকরের। কর্মক্ষেত্রে নিজ বিভাগীয় প্রধানের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের শিকার হতে হয় তাকে। কলেজের বাংলা বিভাগের সেই অধ্যাপক তাকে সম্বোধন করতেন ‘জাওলার ছাওয়াল’ বলে। শিক্ষিত সমাজে এরূপ ব্যবহারের শিকার হয়ে তিনি এর জবাব দেয়ার মনস্থির করেন। ইতিহাসে জেলেরা আসলেই নিন্দিত কি না সে অনুসন্ধান শুরু করেন তিনি। এ লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড. ময়ুখ চৌধুরীর অধীনে ‘নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্তজনজীবন’ নিয়ে গবেষণা করে ২০০৭ সালে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তার গবেষণায় জেলেদের উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতির ইতিহাসও উঠে এসেছে।

সমাজের বর্ণবাদী কদর্য চিন্তার জবাব দিতে ও নিজের শিকড়ের সাথে জড়িয়ে থাকা মানুষের জীবন তুলে ধরতে ৫৫ বছর বয়সে হরিশংকর জলদাস তার প্রথম উপন্যাস রচনা করেন। প্রথম উপন্যাস ‘জলপুত্র’ সম্পর্কে তার অনুভূতি নিজের প্রথম সন্তানের মতো। জেলেদের প্রাপ্তি-হাহাকার, আনন্দ-বিলাপ, মৃত্যু আর জেগে ওঠার চালচিত্র হিসেবে অভিহিত করেছেন জলপুত্র-কে। ২০০৭ সালে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার ঈদ সংখ্যায় নির্বাচিত পাণ্ডুলিপি হিসেবে প্রকাশিত হয় জলপুত্র উপন্যাস। এরপর ২০০৮ সালের বইমেলায় বইটি প্রকাশিত হলে পাঠক, সমালোচক সমাদৃত হয়।

‘জলপুত্র’ এর সাফল্যের পর আবার জেলে জীবনের উপাখ্যান উঠে আসে তার ‘দহনকাল’ উপন্যাসে। দহনকালে জেলে সমাজে শ্রেণীচেতনার প্রকাশের পাশাপাশি গুরুত্ব পায় মুক্তিযুদ্ধে জেলেদের অংশগ্রহণ। ‘জাইল্যনির পেডত জন্মা ব্যাসদেব মহাভারত লেইখ্যে, গীতা লেইখ্যে। যারা আঁরারে ছোড জাত কঅর, হিতারা স্বর্গ পাইবাল্লাই সকাল–সইন্ধ্যা গীতা পড়ে, গীতা বুগত লই শ্মশানত যা। ছোড জাতর বই পড়ি স্বর্গ যাইত চা।’ দহনকাল উপন্যাসের এই সংলাপের মধ্য দিয়ে চিত্রিত হয় জেলে সম্প্রদায়ের প্রতি বর্ণবিদ্বেষের স্বরূপ।

শুধু জেলেদের জীবনের গল্প রচনাতেই থেমে থাকেনি হরিশংকর জলদাসের কলম। তার রচিত ‘কসবি’ উপন্যাসে উঠে এসেছে চট্টগ্রামের সাহেবপাড়ার পতিতালয়ের কাহিনী। ‘রামগোলাম’ উপন্যাসে তিনি তুলে ধরেছেন হরিজন সম্প্রদায়ের জীবনগাথা। এ উপন্যাস দিয়ে তিনি পৌঁছে গেছেন সাধারণ পাঠক পর্যন্ত। এক সাক্ষাৎকারে জানান রামগোলাম লিখে লেখক হিসেবে সর্বাধিক তৃপ্তি পেয়েছেন হরিশংকর জলদাস। রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীকে কেন্দ্র করে লিখেছেন ‘আমি মৃণালীনি নই’। মহাভারতের নিন্দিত চরিত্র শকুনির প্রচলিত বৈশিষ্ট্যের বিপরীত দিক তুলে ধরে পৌরাণিক সময় ও বর্তমান সময়কে সমান্তরালে সাজিয়ে লিখেছেন ‘সেই আমি নই আমি’। তার লেখায় নানাভাবে নানা বিষয়ের অবতারণা হলেও লেখক হিসেবে তার প্রধান গন্তব্য নিম্নবর্গ ও অবহেলিত মানুষদের জীবন রচনা।

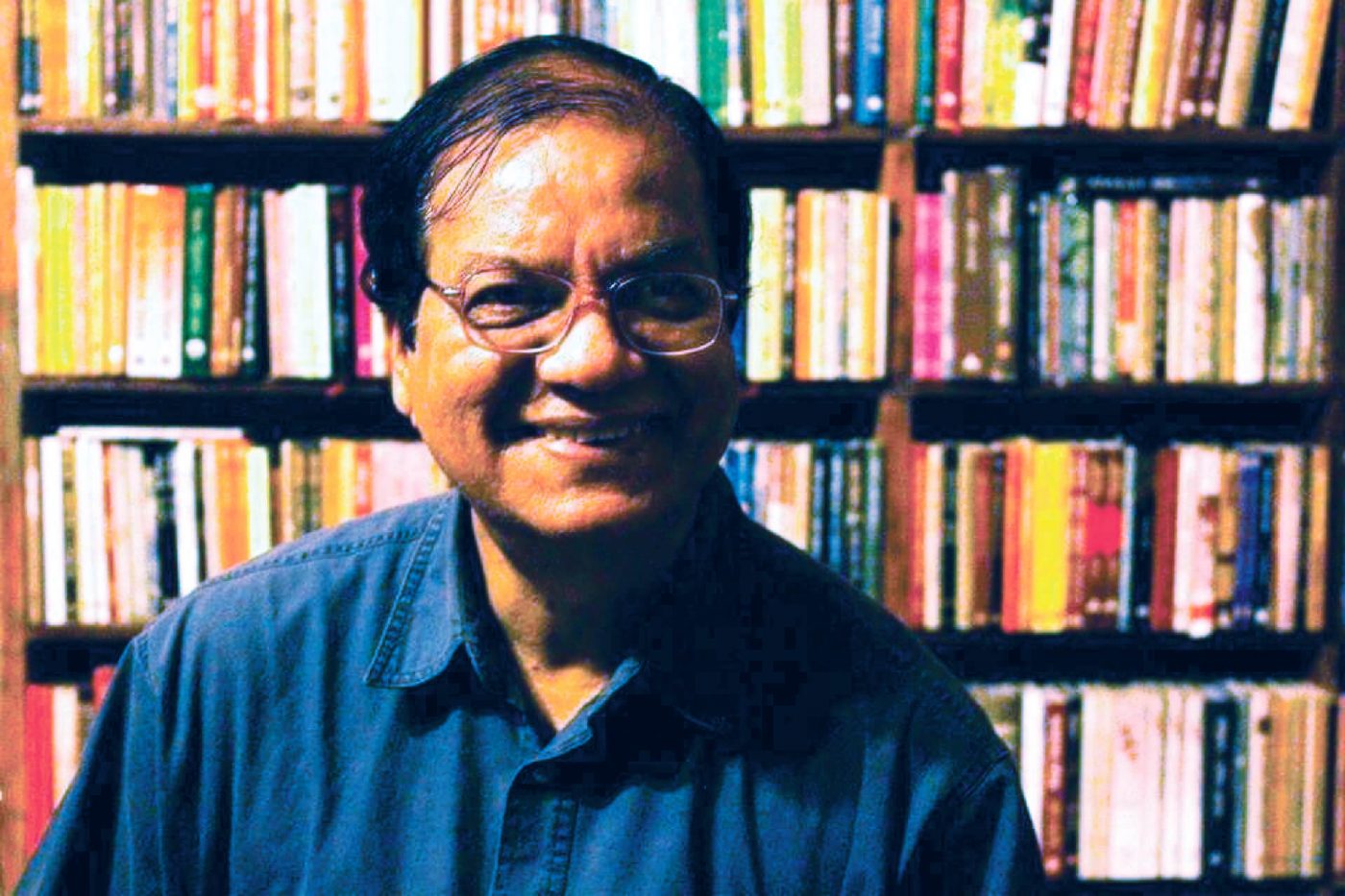

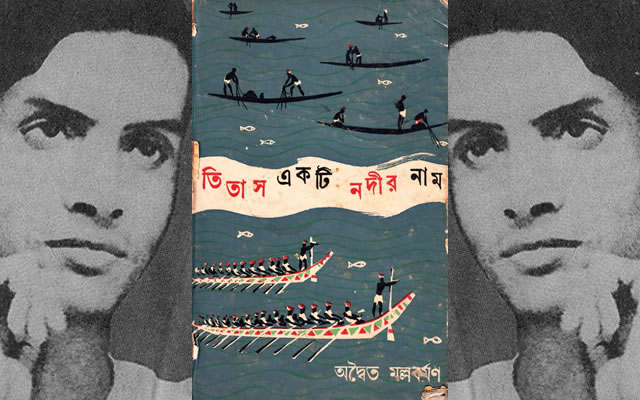

হরিশংকর জলদাস পূর্ববর্তী বাংলাদেশের জেলে সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে লেখা উপন্যাসের মধ্যে অন্যতম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ ও অদ্বৈত মল্লবর্মণ এর ‘তিতাস একটি নদীর নাম’। জেলে সমাজের বাস্তব চিত্রের রূপকার হিসেবে তিনি অদ্বৈত মল্লবর্মণকেই এগিয়ে রাখেন। তার মতে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুলে ধরা চিত্রে জেলে সমাজের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কথা এলেও সেখানে কোনো সামাজিক বিন্যাসের কথা বলা হয়নি। এই বিন্যাসের কথা অদ্বৈত মল্লবর্মণের মধ্যে এসেছে। হরিশংকর জলদাসের মতো অদ্বৈত মল্লবর্মণও জেলে সমাজে বেড়ে উঠেছেন। তাই তার লেখায় বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার স্বরূপ পাওয়া গেছে। নদীপাড়ের কৈবর্তজীবনের অনুপুঙ্খ দলিল বলা মনে করেন তিনি ‘তিতাস একটি নদীর নাম’কে। অদ্বৈত মল্লবর্মণের লেখাই তাকে জেলে জীবন নিয়ে লিখতে অনুপ্রাণিত করেছে।

গল্প-উপন্যাস লিখলেও কবিতার প্রতি রয়েছে জলপুত্রের দারুণ টান। তার মতে, যারা কবিতা পড়ে না তারা ভীষণ অপরাধী। কবিতা তার কাছে গ্রীষ্মের তপ্ত রোদে বটবৃক্ষের ছায়ার মতো। আর কবিরা তার ‘শব্দগুরু’। কবিদের কাছ থেকে শব্দজ্ঞান অন্বেষণ করেন হরিশংকর জলদাস।

হরিশংকর জলদাস রচিত বইগুলোর মধ্যে রয়েছে ১৪টি উপন্যাস, ৯টি প্রবন্ধগ্রন্থ ও দুটি আত্মজীবনীমূলক রচনা। এছাড়াও রয়েছে বেশ কিছু গল্পগ্রন্থ। প্রথম উপন্যাস জলপুত্রের জন্য তিনি ‘আলাওল সাহিত্য পুরস্কার’ পান ২০১৩ সালে। এছাড়া দহনকালের জন্য পান ‘প্রথম আলো বর্ষসেরা বই পুরস্কার’, রামগোলামের জন্য ‘সিটি আনন্দ আলো পুরস্কার’ ও ‘বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন সম্মাননা পদক’, প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্য ‘ব্র্যাক ব্যাংক সমকাল সাহিত্য পুরস্কার’, একলব্যর জন্য বিশালবাংলা প্রকাশন সাহিত্য পুরস্কার। ‘বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরষ্কার’ ‘অবসর সাহিত্য পুরস্কার’ ও ‘ড. রশীদ আল ফারুকী সাহিত্য পুরস্কার’ পেয়েছেন কথাসাহিত্যে সার্বিক অবদানের জন্য। এ বছর ভাষা ও সাহিত্যে দেশের জাতীয় ও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরষ্কার একুশে পদক পেয়েছেন বাংলার এই জলপুত্র।

হরিশংকর জলদাসের গল্প-উপন্যাস থেকে থেকে বানানো নাটক চিত্রিত হয়েছে টিভি পর্দায় ও মঞ্চে। আশুতোষ সুজনের পরিচালনায় ‘ডেন্ডারি’ ও হাসানের পরিচালনায় ‘এখন তুমি কেমন আছো’ পর্দায় এসেছে। ‘জলপুত্র’ উপন্যাস নিয়ে তৈরি হয়েছে মঞ্চ নাটক। এ উপন্যাস নিয়ে ধারাবাহিক নাটকও প্রচারিত হয়েছে। বড় পর্দায় ‘চরণদাসী’ গল্প থেকে আসাদুজ্জামান সবুজের পরিচালনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রস্তুতি চলছে।

রামায়ণের সর্বপ্রথম বাংলা অনুবাদক কৃত্তিবাসকে নিয়ে একটি উপন্যাস লেখার প্রস্তুতি নিচ্ছেন হরিশংকর জলদাস। লিখতে চান মাছেদের জীবন নিয়ে উপন্যাস। যেখানে মাছই হবে প্রধান চরিত্র। তার মতে, সাহিত্যকর্ম টিকে থাকতে হলে সেটির নিজস্ব সময় অতিক্রম করে আকর্ষণ বজায় রাখতে হবে। তাই তিনি বর্তমান সময়ের জনপ্রিয়তাকে প্রাধান্য না দিয়ে কালের সাক্ষী হিসেবে টিকে থাকা সাহিত্যকর্মে নিজেকে নিয়োজিত করতে চান।

কালের স্রোতে তার সাহিত্য টিকে থাকে কি না তা তো সময়ই বলে দিবে। কিন্তু বাংলাদেশ ও কলকাতা দুই বাংলাতেই গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে হরিশংকর জলদাস অন্যতম প্রণিধানযোগ্য। যেখানে মোটা দাগে এপার বাংলার লেখা আর ওপার বাংলার লেখার দুটি শ্রেণীবিভাগ গড়ে উঠছে সেখানে হরিশংকর জলদাস সার্বজনীন, যেন তা জলের ধর্মই ধারণ করেছে।

বিশ্বের চমৎকার সব বিষয়ে রোর বাংলায় লিখতে আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন এই লিঙ্কেঃ roar.media/contribute/