.jpg?w=1200)

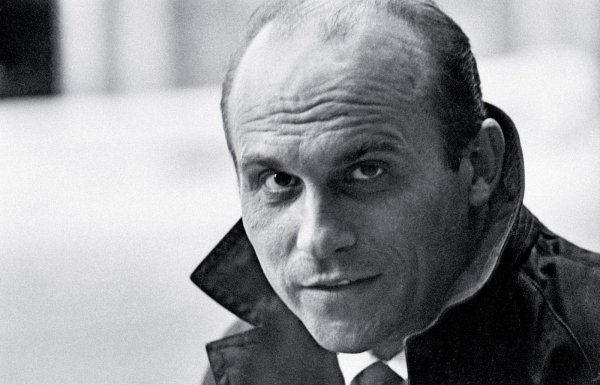

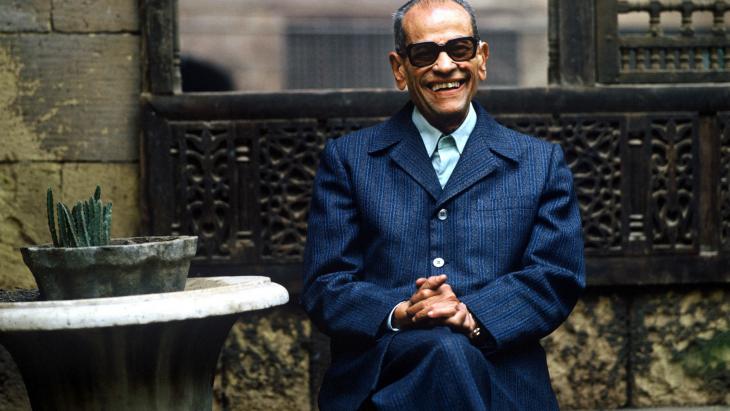

আরবি ভাষার কিংবদন্তি ঔপন্যাসিক নাগিব মাহফুজ। ১৯৮৮ সালে সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য পেয়েছেন নোবেল পুরস্কার। আরব লেখকদের মধ্যে তিনিই প্রথম ও সাহিত্যে একমাত্র নোবেল বিজয়ী। আরবি সাহিত্যে যেসব লেখক অস্তিত্ববাদ নিয়ে লেখালেখি শুরু করেন, তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। আরব বিশ্ব ছাড়িয়ে তিনি অবস্থান করে নিয়েছেন বিশ্বের অন্যতম সেরা সাহিত্যিকদের তালিকায়।

বিশ্বব্যাপী প্রভাবশালী এই আধুনিক ঔপন্যাসিকের জন্ম মধ্যপ্রাচ্যের দেশ মিশরে। ১৯১১ সালের ১১ ই ডিসেম্বর কায়রোর আল-জামালিয়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার বয়স যখন ১৩ বছর, তখন তার বাবা তার জন্মস্থান আল-জামালিয়া থেকে স্থানান্তরিত হয়ে আল-আব্বাসিয়া গ্রামে চলে যান। তারা বহু বছর সেখানে বসবাস করেন। পিতার মৃত্যুর পরও নাগিব মাহফুজ তার মাকে নিয়ে সেখানে অনেকদিন বসবাস করেন। তারপর তিনি চলে আসেন পুরনো কায়রোর আল-আজহার এলাকায়।

নাগিব ছাত্রাবস্থা থেকেই দর্শনের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। ১৯৩৪ সালে তিনি বর্তমান কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় বা তৎকালীন ফুয়াদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। পাশাপাশি তিনি ছিলেন সাহিত্যের একজন গভীর পাঠক। ছাত্রজীবনে ইংরেজি এবং ফরাসি ভাষায় রচিত বহু গ্রন্থ তিনি গভীর আনন্দের সাথে পড়েন। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র থাকাকালীনই তিনি তিনটি ছোট আকৃতির ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখে ফেলেন। তিনি ১৭ বছর বয়সে লেখালেখি শুরু করেন। তার লিখিত প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে। তবে লেখালেখির শুরুতেই খ্যাতি পেয়ে জাননি, করতে হয়েছে অনন্য সাধনা। প্যারিস রিভিউতে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে তিনি তার লেখালেখি শুরুর গল্প বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

১৯২৯ সালে আমার লেখালেখির যাত্রা শুরু। তখন আমার সবগুলো গল্প প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। মাজাল্লার সম্পাদক সালামা মুসা বলতেন, “তুমি সম্ভাবনাময়, কিন্তু এখন পর্যন্ত ভালো কিছু লিখতে পারনি।” ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরের কথা আমার বিশেষভাবে মনে পড়ে, কারণ সেটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু, হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ করলেন। আমার গল্প ‘আবাছ আল-আকদার’ পত্রিকায় ছাপা হলো, সেটা আমার জন্য মাজাল্লা প্রকাশকদের পক্ষ থেকে একধরনের অপ্রত্যাশিত উপহার ছিল। সেটা আমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

১৯৫২ সালের জুলাই মাসে সংগঠিত মিসর বিপ্লবের আগে তার প্রায় ১০টি বই প্রকাশিত হয়। এই বিপ্লবে তার লেখালেখি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এরপর তিনি বেশকিছু বছর তার লেখালেখি বন্ধ রাখেন। ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয় তার বিখ্যাত উপন্যাস ‘কায়রো ট্রিলজি,’ যা তাকে সারাবিশ্বে পরিচিত করে তোলে। তার লিখিত মোট উপন্যাসের সংখ্যা ৩৪টি, ছোটগল্পের সংখ্যা ৩৫০টি। এছাড়াও লিখেছেন ৫টি নাটক এবং অনেকগুলো চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য। তার লিখিত অনেক গল্প নিয়ে মিসরে ও বিভিন্ন দেশে নির্মিত হয়েছে চলচ্চিত্র।

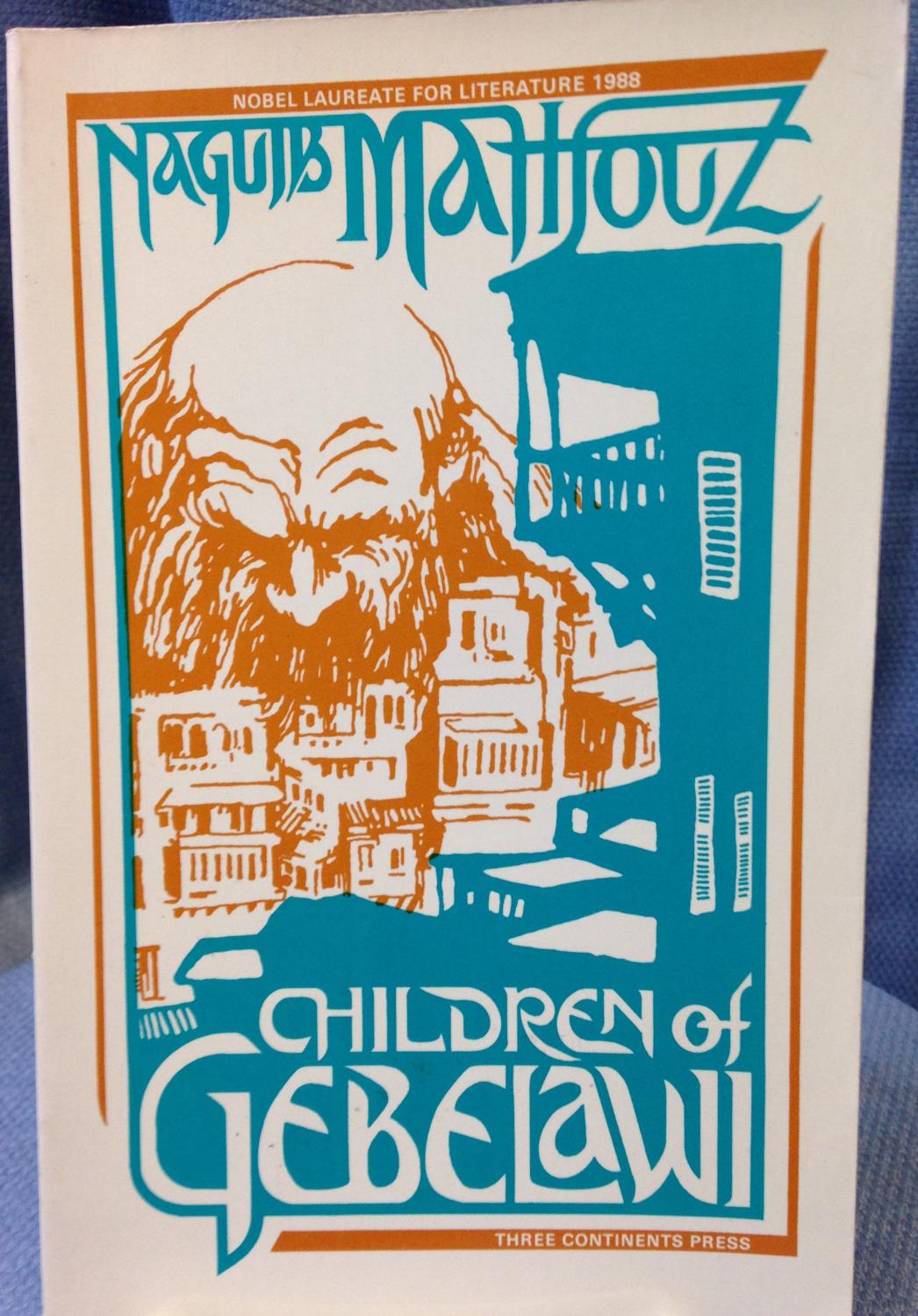

নাগিব মাহফুজ তার সাহিত্য সাধনার প্রথম দশ বছর যে কয়েক ডজন ছোটগল্প রচনা করেছেন, তার অধিকাংশই শহুরে জীবনের নানা অন্ধকার দিক নিয়ে লিখিত এবং তার গল্পের অনেক চরিত্রই সরাসরি জীবন থেকে নেয়া। ফলে অতি দ্রুত সময়ে তিনি পাঠকদের হৃদয়ে জায়গা করে নেন। ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে তার যে উপন্যাসগুলো প্রকাশিত হয়, তা সাধারণভাবে বাস্তবতাবাদী বলে অভিহিত হয়। এসব উপন্যাসের মধ্যে ‘আল-খলিলি’, ‘মাইদাক গলি’, ‘মরীচিকা’, ‘শুরু এবং শেষ’ ও ‘কায়রো ট্রিলজি’ বিশেষভাবে বিখ্যাত। ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত ‘গেবেলাউইর শিশুরা’ দিয়ে তার লেখালেখিতে পরিবর্তন আসে। রূপক ও প্রতীকধর্মী রাজনৈতিক বিষয়াদি এ সময়ে তিনি তার লেখায় তুলে ধরেন। লেখায় দার্শনিক ও জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ প্রাধান্য পেতে শুরু করে। ‘গেবেলাইর শিশুরা’ গ্রন্থটি একইসাথে বিখ্যাত এবং বিতর্কিত। নিজ দেশ মিশরে আজও বইটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। ১৯৬৭ সালে লেবানন থেকে সর্বপ্রথম বই আকারে প্রকাশিত হয় এই উপন্যাসটি। ১৯৮১ সালে উপন্যাসটির আরবি থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন ফিলিপ স্টুয়ার্ট। এ সময়ে প্রকাশিত তার উল্লেখযোগ্য অন্যান্য উপন্যাস হচ্ছে, ‘চোর ও কুকুর’, ‘শরতের কয়লা’, ‘নীলের ছোট ছোট কথা’, ‘মিরামার’ ইত্যাদি।

খান-ই-খলিলি কায়রোর আল আযহার মসজিদের পাশের একটি বাজার, এই বাজারের অজস্র অলিগলি ও তাদের উপাখ্যানকে কেন্দ্র করেই নাগিব মাহফুজ লিখেছেন তার ‘আল-খলিলি’ উপন্যাসটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কায়রো শহরকে কীভাবে বদলে দেয়, সেই কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে ‘মাইদাক’। মাহফুজের প্রথমদিকের উপন্যাসের মধ্যে ‘মাইদাক গলি’ সবচাইতে বিখ্যাত, সম্ভবত তখন পর্যন্ত তার সবচাইতে পরিণত সৃষ্টিও। এই উপন্যাসের কাহিনী নিয়ে মেক্সিকো থেকে একটি চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছে- ‘মাইদাক গলি’ নামেই।

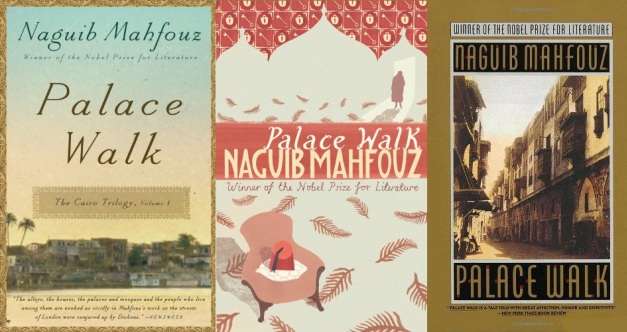

মাহফুজকে মিশরে ও আন্তর্জাতিক পরিসরে ব্যাপক খ্যাতি এনে দেয় তার বিখ্যাত উপন্যাস ‘কায়রো ট্রিলজি’। এই সুবৃহৎ উপন্যাসের রয়েছে আলাদা আলাদা তিনটি খণ্ড- ‘প্যালেস ওয়াক’, ‘প্যালেস অব ডিজায়ার’ ও ‘সুগার স্ট্রিট’; এগুলো মূলত নাগিব মাহফুজের পুরনো গ্রাম আল-জামালিয়ার তিনটি রাস্তার নামে নামকরণকৃত। কেউ কেউ এই উপন্যাসকে আরব বিশ্বের ‘ওয়ার অ্যান্ড পিস’ বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। কায়রো ট্রিলজির জন্য নাগিব মাহফুজ ১৯৫৭ সালে মিশরের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন।

নাগিব মাহফুজের আগে আরবি ভাষায় কোনো লেখক উপন্যাস লিখে এত বেশি জনপ্রিয়তা পাননি। এ সম্পর্কে কবির চৌধুরী ‘বিশ্ব সাহিত্যে নয় রত্ন’ গ্রন্থে নাগিব মাহফুজের লেখলিখি ও বিশিষ্ট তুলে ধরতে গিয়ে লিখেছেন-

নাগিব মাহফুজের আগে আরবি ভাষায় কোনো লেখক উপন্যাস রচনা করে এত জনপ্রিয়তা পাননি। আরবি ভাষায় তার আগে যে ন্যারেটিভ ফর্ম দেখা যায়, তা আধুনিক উপন্যাসের ফর্মের সঙ্গে তুলনীয় নয়। এডওয়ার্ড সাঈদের বিশ্লেষণে ওই ফর্মগুলো হলো কিসরা, সুরা, হাদিস, খুরাফা, খবর, নাদিরা ও মাক্কামা। এর একটিও আধুনিক উপন্যাসের ফর্ম নয়। নাহিব মাহফুজ পাশ্চাত্যের উপন্যাসের আঙ্গিক থেকে ধার করেই তার উপন্যাস-শিল্প নির্মাণ করেছেন। নিজের স্বীকারোক্তি অনুযায়ীই তিনি ফ্লবেয়ার, বালজাক, জোলা, কাম্যু, টলস্টয় এবং দস্তয়েভস্কির কাছে সবিশেষ ঋণী। তিনি এদের সবার লেখা পড়েছেন ফরাসি ভাষায়। এরা ছাড়া আর যে একজন পাশ্চাত্যের লেখক তার উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছেন তিনি হলেন মার্সেল প্রুস্ত। নাগিব মাহফুজ প্রুস্তের কালজয়ী সাহিত্যকর্ম ‘অতীতের বিষয়াবলির স্মৃতি’ দ্বারা প্রবলভাবে আলোড়িত হন। ওই উপন্যাসের কালের ধারণা নাগিবের একাধিক রচনাকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছেন।

নাগিব মাহফুজের প্রায় সব উপন্যাসে কাল একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তার চরিত্ররা সবসময়ে কাল নিয়ে ভাবে। তার উপন্যাসে আমরা প্রায়শ নিম্নোক্ত বাক্যাবলীর সাক্ষাৎ পাই:

“সময় এক ভয়ঙ্কর সহযাত্রী”, ‘সময় আমার বন্ধুর অবস্থা এ কী করেছে? তার মুখে একটি বীভৎস মুখোশ এঁটে দিয়েছে!”

‘বাসরগীতি’ উপন্যাসে আমরা দেখি কাল কীভাবে এবং কতভাবে ভয়ঙ্কর রূপান্তর সাধন করে। প্রেম রূপান্তরিত হয় ঘৃণায়, সুন্দর হয়ে ওঠে কুৎসিত, বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের জায়গায় আসে লাম্পট্য। এর চিহ্ন আমরা দেখি তারিক রামাদান, করম ইউনিস, হালিমা, আব্বাস, এমনকি যে বাড়িতে আব্বাস বড় হয়ে উঠেছে, তার মধ্যেও। ‘বাসরগীতি’ মাহফুজের সব উপন্যাসের মতোই কালের একটি দর্পণ এবং সেই সময়ের চরিত্রাবলীর উপর তার যে প্রভাব পড়েছে, সে ইতিহাস। এ কাজটি করার জন্য মাহফুজ গতানুগতিক বর্ণনার দ্বারস্থ হন না। তিনি চরিত্রগুলোর শারীরিক বর্ণনা দানের চাইতে অধিকতর মনোযোগ দেন তাদের অন্তরের হতাশা, ক্ষোভ ও যন্ত্রণা ফুটিয়ে তোলার প্রতি। আর সে উদ্দেশ্যে তিনি ব্যবহার করেন চেতনার অন্তঃশীলা প্রবাহের আঙ্গিক এবং অভ্যন্তরীণ একক কথন, স্ট্রিম অব কনশাসনেস টেকনিক এবং ইন্টেরিয়র মনোলগ। এ উপন্যাসের প্রতিটি প্রধান চরিত্র তার নিজের জবানিতে নিজের কথা বলে, ঘটনার নিজস্ব ব্যাখ্যা দেয় এবং এভাবে জীবনের বাস্তব কাঁচামাল থেকে নিজস্ব নাটক নির্মাণ করে।

৪৩ বছর বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন নাগিব মাহফুজ। তার আশঙ্কা ছিল, যদি বিয়ে করে সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, তাহলে লেখালেখির ক্ষতি হবে। কিন্তু সেই আশঙ্কাকে পাশে রেখে ১৯৫৪ সালে আতিয়াতাল্লাহ ইব্রাহিম নামের এক নারীকে বিয়ে করেন নাগিব মাহফুজ। তাদের সংসারে দুটি কন্যাসন্তানের জন্ম হয়। তবে তিনি তার নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সব সময়ই খুব অন্তর্মুখী ছিলেন ও একা থাকতে ভালোবাসতেন। প্যারিস রিভিউকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তাই তিনি নিজেই বলেছেন-

আমি কখনো ডিনার পার্টি বা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যেতে চাই না। এমনকি আমার বন্ধুদের বাড়িতেও ঘুরতে যাই না। আমি তাদের সঙ্গে দেখা করি ক্যাসিনো কাসর আল-নীল অথবা কোনো কফি হাউজে।

১৯৭২ সাল পর্যন্ত নাগিব মাহফুজ সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি প্রথমে কাজ করেন মিনিস্ট্রি অব এনডাউমেন্টে। এরপর কাজ করেন ব্যুরো অব আর্টের সেন্সরশিপ ও ফাউন্ডেশন ফর দ্য সাপোর্ট অব দ্য সিনেমার পরিচালক হিসেবে। এবং সর্বশেষ সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কালচারাল অ্যাফেয়ার্সের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন। চাকরি ছাড়ার পরে নিয়মিত কলাম লিখতেন বিভিন্ন প্রভাবশালী পত্র-পত্রিকায়। তবে বেশি লিখতেন আল আহরাম পত্রিকায়। এসব কলাম নিয়ে পত্রিকাটি ২০০১ সালে একটি বইও বের করে। প্রায় ৭০ বছর লেখালেখিতে সক্রিয় থাকা এ মহান সাহিত্যিক ২০০৬ সালের ৩০ আগস্ট কায়রোয় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। এ দীর্ঘ জীবনে তিনি আরবি সাহিত্যকে তুলে ধরেন বিশ্বদরবারে।

ফিচার ইমেজ- alaraby.co.uk