আধুনিককালের বাংলা সাহিত্যে প্রথমশ্রেণীর সাহিত্যিকদের তালিকায় এক আলাদা স্থান দখল করে আছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। ‘একটি তুলসী গাছের কাহিনী’ ও ‘লালসালু’র লেখক বলতেই সবাই তাকে বেশি চেনে। একাডেমিক পড়াশোনার খাতিরে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের ঝেড়ে মুখস্ত করতে হয় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর কর্মগুলোর পরিচিতি। ‘চাঁদের অমাবস্যা, ‘কাঁদো নদী কাঁদো’র মতো উপন্যাস ও ‘বহিপীর’, ‘তরঙ্গভঙ্গ’, ‘সুড়ঙ্গ’ এর মতো নাটকগুলোর লেখক হিসেবেই তাকে আমরা চিনি। চিনি না তার মতাদর্শ, চিনি না সাহিত্যে তার ব্যতিক্রমী অবদানের কৈবল্য।

পাঠ্যপুস্তকের এক কোণায় যেন আলাদা হয়ে পড়ে থাকা ব্যক্তি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সম্পর্কেও আমরা ঠিক কতটা জানি? সোজাসাপ্টা ভাষায় গড়গড় করে বলে যাওয়া তার বর্ণনা বা কাহিনীগুলো ঠিক কোন মুহূর্তে, কোন বিন্দুতে এসে পাঠকের হৃদয় ছেদ করে চলে যায়, তা বুঝে উঠতে স্বয়ং পাঠকেরই কিঞ্চিৎ বেগ পেতে হয়। বাংলা সাহিত্যে অস্তিত্ববাদের পরিচায়ক এবং সাহিত্যের মাধ্যমে ধর্মীয় ও সামাজিক গোঁড়ামির দিকে আঙ্গুল তোলার অগ্রদূত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। একইসাথে ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও গল্পকার এই বিশিষ্ট সাহিত্যিকের জীবন সম্পর্কে কিছু জানা বাঞ্চনীয় বৈকি।

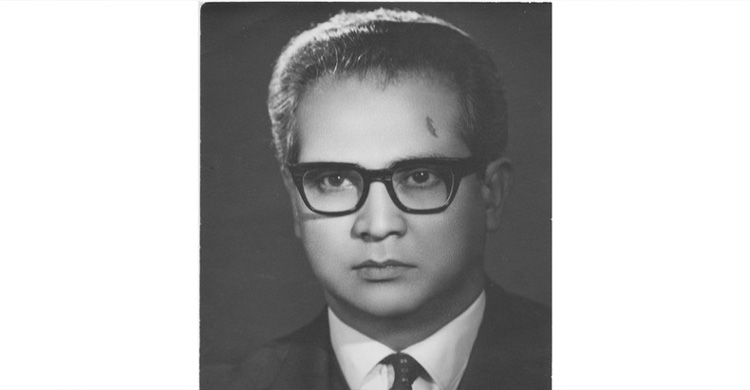

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জন্ম ১৯২২ সালের ১৫ আগস্ট, চট্টগ্রামের ষোলশহরে। তার মা নাসিম আরা খাতুন ছিলেন চট্টগ্রামের এক ঐতিহ্যবাহী বংশের সন্তান, আর পিতা সৈয়দ আহমদউল্লাহ ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। ওয়ালীউল্লাহর পিতা ছিলেন নোয়াখালির অধিবাসী, তবে তার সরকারি চাকরির সুবাদে ময়মনসিংহ, ফেনী, ঢাকা, হুগলী, চূঁচুরা, কৃষ্ণনগর, কুড়িগ্রাম, সাতক্ষীরা, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ প্রভৃতি জায়গায় ওয়ালীউল্লাহর শৈশব ও শিক্ষাজীবন কেটেছে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বেড়ে ওঠেন সম্পূর্ণ সেক্যুলার পরিবেশে। পিতার দিক থেকে তিনি একধরনের সুফিবাদী, অসাম্প্রদায়িক ও উদার মানবতাবাদী শিক্ষা পেয়েছিলেন। তার পরিবারে ইসলামী মূল্যবোধ ও মুসলিম শিষ্টাচারের সঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়ধর্মী খাঁটি বাঙালিয়ানার কোনো বিরোধ ছিল না। খুব অল্প বয়সে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ মাকে হারান। তার মায়ের মৃত্যুর পর ওয়ালীউল্লাহর পিতা পুনরায় বিয়ে করেন টাঙাইলের করোটিয়ার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভাই-বোনদের সাথে ওয়ালীউল্লাহর যথেষ্ট মধুর সম্পর্ক ছিল। তার বিমাতার ভাষ্যে,

দশ বারো বছর বয়স পর্যন্ত ওয়ালী সারাক্ষণ আমার কাছে কাছে থাকতো। রান্নাঘরে গিয়ে আমার কাছে চুপ করে বসে থাকতো। বলতো, আম্মা আমাকে দিন, আমি তরকারি কুটে দিই। এমন সুন্দর করে শশা-টমেটো কেটে প্লেটে সাজাতো। খাবার জিনিস যেমন-তেমনভাবে টেবিলে সাজানো ওর পছন্দ হতো না। বাসার বাইরে কোথাও গেলে আমাকে না জানিয়ে যেতো না।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সাহিত্যচর্চা ও ছবি আঁকার ঝোঁক ছিল শৈশব থেকেই। ফেনী হাই স্কুল ও চট্টগ্রাম জিলা স্কুলে তিনি পড়াশোনা করেন। পাঠ্যপুস্তকের বাইরেই তার পড়াশোনার আগ্রহ বেশি ছিল, তারপরেও প্রতি ক্লাসেই প্রথম বা দ্বিতীয় স্থানটি তার অধিকারে থাকতো। ১৯৩৯ সালে কুড়িগ্রাম হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে তিনি ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। কলেজের প্রথম বর্ষে থাকতেই ঢাকা কলেজ ম্যাগাজিনে তার প্রথম গল্প ‘সীমাহীন এক নিমেষে’ প্রকাশিত হয়।

১৯৪১ সালে তিনি প্রথম বিভাগে আইএ পাস করেন। এরপর ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ থেকে ১৯৪৩ সালে ওয়ালীউল্লাহ ডিসটিঙ্কশনসহ বিএ পাশ করেন। এরপর কলকাতা বিশ্ববদ্যালয়ে অর্থনীতিতে এমএ করার জন্য ভর্তি হন। পিতার মৃত্যুর পরে তার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায় এবং পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব তার ও তার বড় ভাইয়ের উপর এসে পড়ে।

চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তার মামা খান বাহাদুর সিরাজুল ইসলামের সহায়তায় কমরেড পাবলিশার্স নাম একটি প্রকাশনী সংস্থা খোলেন। ১৯৪৫ সালে দৈনিক Statesman-এ সাব-এডিটর হিসেবে যোদ দেন। যদিও ওয়ালীউল্লাহ ভালো ইংরেজি জানতেন, তবু স্টেটসম্যানে ঢোকার পর শুধু বিশুদ্ধ নয়, সাহিত্যগুণসম্পন্ন ইংরেজি লেখার প্রতি তার ঝোঁক আসে। ভোরবেলা ঘড়ির অ্যালার্মে উঠে তিনি শুরু করতেন উন্নত ইংরেজি চর্চা। তার পরবর্তীকালের ইংরেজি রচনাবলিই তার কঠোর পরিশ্রমের স্মারক। ইতোমধ্যে গল্পকার হিসেবে ওয়ালীউল্লাহর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। বুলবুল, সওগাত, মোহাম্মদী, অরণি, পূর্বাশা, চতুরঙ্গ প্রভৃতি প্রখ্যাত সাময়িকী ও পত্র-পত্রিকায় তার তার লেখা প্রকাশ পেতে থাকে। পূর্বাশার সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য ওয়ালীউল্লাহর লেখাতে মুগ্ধ হয়ে তার প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘নয়নচারা’ প্রকাশ করেন।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের কিছুদিন পরে ওয়ালিউল্লাহ স্টেটসম্যানের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রের সহকারী বার্তা সম্পাদক হয়ে আসেন। ভোরের প্রথম শিফটে ডিউটি থাকতো তার। তাই সারাদিন বাসায় থাকার দীর্ঘ অবকাশ তিনি পেতেন। এই অবকাশেরই ফসল তার ‘লালসালু’। এটি তিনি লেখা শুরু করেছিলেন ১৯৪৪-৪৫ সালে কলকাতাতে থাকার সময়ই। ‘লালসালু’ পুস্তক আকারে বের করার ব্যাপারে ওয়ালীউল্লাহকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দেন তৎকালীন জগন্নাথ কলেজের বাংলার অধ্যাপক অজিত গুহ। এটি দু’হাজার কপি মুদ্রিত হয়েছিল। কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশকের অভাবে ও ওয়ালীউল্লাহর ব্যক্তিগত প্রচারনার অভাবে মাত্র শ’দুয়েক কপি বিক্রি হয়। ‘লালসালু’র প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন জয়নুল আবেদীন।

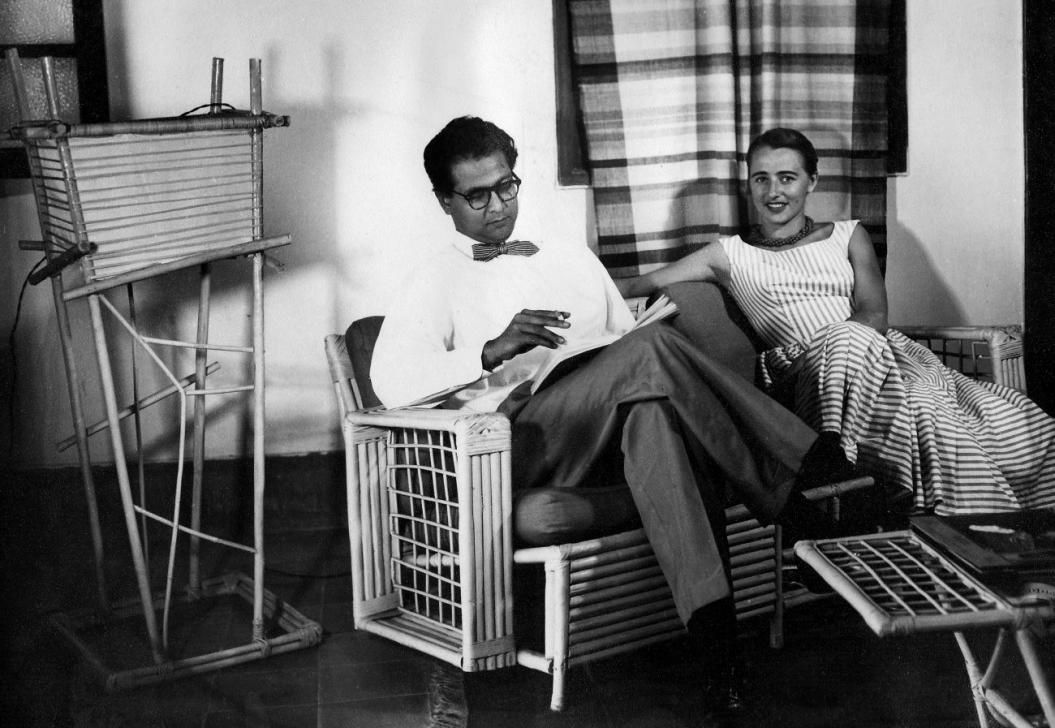

১৯৫১ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ওয়ালীউল্লাহ দিল্লি, সিডনী, জাকার্তা ও লন্ডনে পাকিস্তান দূতাবাসের প্রেস সহদূত (Attache) হিসেবে কাজ করেন। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি প্যারিসে পাকিস্তান দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি ছিলেন এবং ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ সাল অবধি তিনি ইউনেস্কোর প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৫২ সালে দিল্লি থেকে তিনি বদলী হন অস্ট্রেলিয়াতে। সেখানে তার জীবনে আবির্ভাব ঘটে ফরাসি কন্যা অ্যান মেরির। অ্যান মেরি তার দূর প্রবাসের নিঃসঙ্গতার অনেকটাই দখল করে নেন। ১৯৫৪-তে ওয়ালীউল্লাহ ঢাকায় বদলী হয়ে আসার পর অ্যানের বিরহে কাতর হয়ে পড়েন। দু’জন অনবরত পরস্পরের কাছে চিঠি লিখেছেন সে দিনগুলোতে। ১৯৫৫ সালে অ্যানকে বিয়ে করেন ওয়ালীউল্লাহ। তার স্ত্রী পরবর্তীতে তার ‘লালসালু’ ফরাসি ভাষাতে অনুবাদ করেন। এটি পরে ইংরেজিতে ‘Tree Without Roots’ নামেও অনূদিত হয়।

ওয়ালীউল্লাহর কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত হয় এক উত্তাল ও উষ্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে। সে সময়ে জন্ম নেওয়া কোনো মানুষের পক্ষেই রাজনৈতিক বিষয়ে উদাসীন থাকা সম্ভব ছিল না। রাজনীতিতে সরাসরি অংশ না নিলেও ওয়ালীউল্লাহ চিরদিনই ছিলেন বামপন্থী রাজনীতির স্বপক্ষে ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির বিপক্ষে। সমাজতন্ত্রীদের প্রতি তিনি ছিলেন সহানুভূতিশীল। উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর থেকেই তিনি ছিলেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঘোর বিরোধী। ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত ‘The Ugly American’ বইটির প্রত্যুত্তরে তিনি লিখেন ‘The Ugly Asian’।

সেই সময় উপমহাদেশে বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, ভারতের কমিউনিস্ট বাহিনীর তৎপরতা, সন্ত্রাসী আন্দোলন, অর্থনৈতিক মন্দা, হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব সবকিছু মিলিয়ে কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষেই রাজনৈতিকভাবে নিস্পৃহ থাকা সম্ভব ছিল না। বাঙালি মুসলমানকে তিনি একটি অবহেলিত ও পশ্চাৎপদ শ্রেণী হিসেবে তিনি দেখতেন, কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে নয়। তাদের রাজনৈতিক অধিকারের আদায়ে তিনি সচেতন ছিলেন। তবে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার ও সাম্প্রদায়িকতাকে তিনি ঘৃণার চোখে দেখতেন।

ওয়ালীউল্লাহ অস্তিত্ববাদ, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন তা অনেকেই বলেন, তবে তার স্ত্রী অ্যান মেরির মতে, মার্ক্সবাদ, অস্তিত্ববাদ প্রভৃতি মতবাদ দ্বারা তিনি খুব যে প্রভাবিত ছিলেন তা না, তবে এসব বিষয়ে তার পড়াশোনা ছিল গভীর। ১৯৫০ ও ’৬০ এর দশক দুটি ছিল আশার দশক বা Decades of Hopes। এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশ এ সময় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। এই নতুন যুগ ওয়ালীউল্লাহকে ভীষণভাবে আশান্বিত করেছিল। মার্কিনী ও পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের বিপরীতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকার তিনি প্রশংসা করতেন। কিন্তু চীন ও রাশিয়ার মধ্যকার মতপার্থক্য তাকে হতাশ করেছিল।

ওয়ালীউল্লাহ সাহিত্যে বলেছেন মানুষের কথা। তার সাহিত্যে মানব জীবনের আধ্যাত্মিক অযৌক্তিকতা বা Metaphysical Absurdity এর সাথে সামাজিক প্রতিচিত্রও উঠে এসেছে। এমনটি পশ্চিমের ঔপন্যাসিকদের চেতনাপ্রবাহ রীতির (Stream of Consciousness) উপন্যাসে দেখা যায় না। সেখানে সমাজ নয়, ব্যক্তিই মুখ্য। কিন্তু ওয়ালীউল্লাহ এই দুয়ের সংমিশ্রণ করেছেন তার সাহিত্যে। তার লেখাতে এসেছে ধর্মীয় গোঁড়ামির বেড়াজালে জড়ানো অধঃপতিত সামাজিক জীবন, এসেছে মানুষের জীবন জিজ্ঞাসা, এসেছে কঠিন সময়ের ঘূর্ণিপাকে হারিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক মানব জীবন ও মানবীয় আবেগের কথা। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ১৯৬১ সালে বাংলা একাডেমি পুরষ্কার লাভ করেন। এছাড়া তিনি আদমজী পুরষ্কার (১৯৬৫), একুশে পদক (১৯৮৪) ও লালসালুর জন্য ২০০১ সালে তানভীর মোকাম্মেলের নির্দেশনায় নির্মিত ‘লালসালু’ সিনেমার গল্পের জন্য মরণোত্তর বাংলাদেশ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরষ্কার লাভ করেন।

১৯৭১-এ ওয়ালীউল্লাহ তার বন্ধু বিচারপতি আবু সায়ীদ চৌধুরীর সাথে মিলে ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের মধ্যে বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন তৈরির জন্য কাজ করেন। ১০ অক্টোবর ১৯৭১ এ ফ্রান্সের মিউডনে এই গুণী লেখক মৃত্যুবরণ করেন। তবে তার লেখাগুলো এখনও জীবন্ত ও সমপরিমাণে আবেদন উদ্দীপক। তার তৈরি চরিত্রগুলো এখনও মানুষকে ভাবায়। নিজের সময়ের সামাজিক ও ধর্মীয় টানাপোড়েনের অন্তর্ভেদ করে পরবর্তী সময়ের জন্য চিন্তার খোরাক রেখে যাওয়ার জন্য সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।