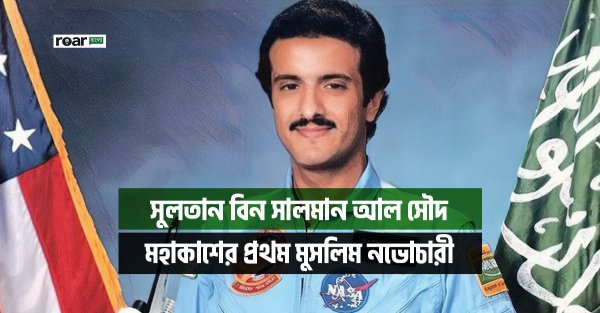

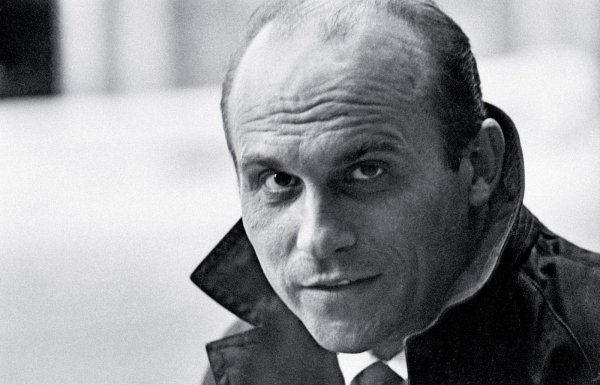

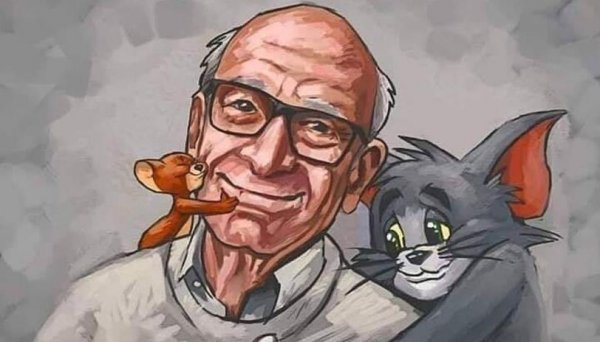

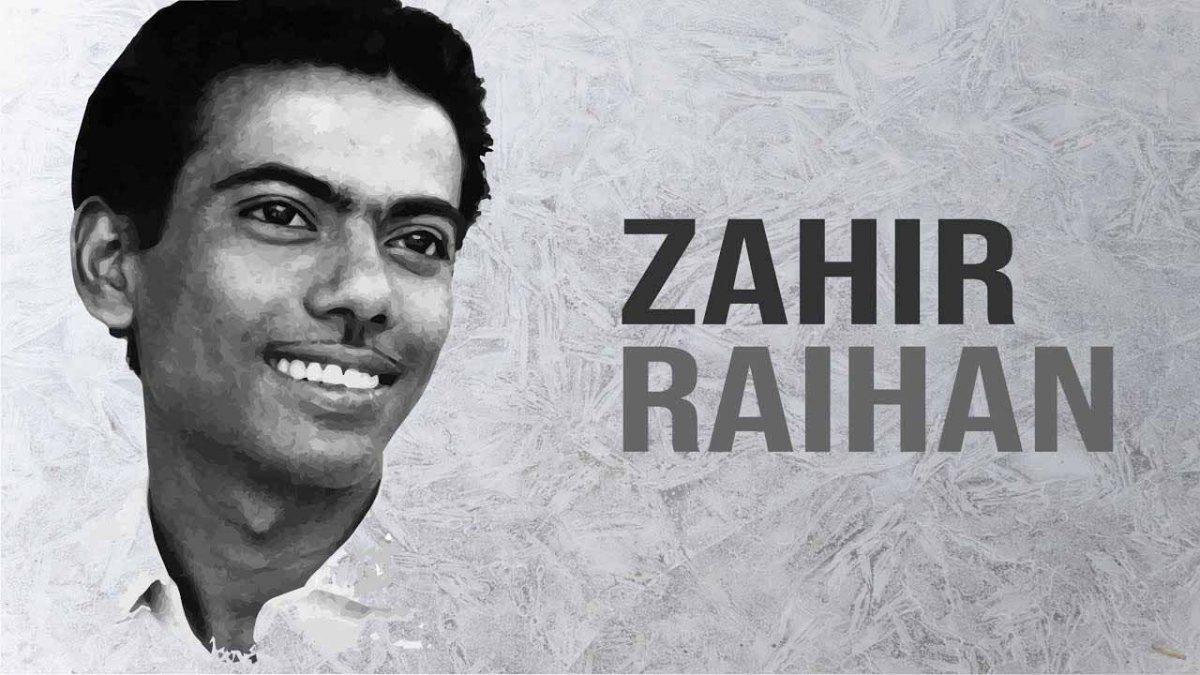

জহির রায়হান নামটার সাথে আমরা বেশিরভাগ মানুষই পরিচিত হয়েছি তার রচিত ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাস পড়ার মাধ্যমে। নবম-দশম শ্রেণিতে এই উপন্যাসটি আমাদের অনেকেরই পাঠ্য বিষয় ছিল। কিন্তু তিনি কেবলই একজন ঔপন্যাসিক নন। আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য কিংবা আধুনিক বাংলা চলচ্চিত্রে কারো অবদানের কথা যদি বলা হয়, তবে সবার আগে উঠে আসবে জহির রায়হানের নাম। তিনি একাধারে ছিলেন একজন সাংবাদিক, সাহিত্যিক, চলচ্চিত্র পরিচালক এবং প্রযোজক। বিনোদন ও সাহিত্য জগৎ ছাড়াও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ছিল তার অসামান্য অবদান। পেশাদার জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তিনি বাঙালির উপর অত্যাচারের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। মাত্র ৩৭ বছরের জীবনকালে তার অর্জন তাকে বাংলার ইতিহাসে অমর করে রেখেছে।

ছোটবেলা থেকেই জহির রায়হান ছিলেন বইপাগল

জহির রায়হানের জন্ম ১৯৩৫ সালের ১৯ আগস্ট ফেনী জেলার মজুপুর গ্রামে। বাবা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ এবং মা সৈয়দা সুফিয়া খাতুনের আট সন্তানের পরিবারে তিনি ছিলেন তৃতীয়। তার প্রকৃত নাম আবু আবদাল মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ এবং ডাকনাম জাফর। বাবার কলকাতার এক আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতার কারণে তিনি পরিবার সহ কলকাতায় থাকতেন। এরপর ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর তারা সপরিবারে ঢাকায় ফিরে আসেন।

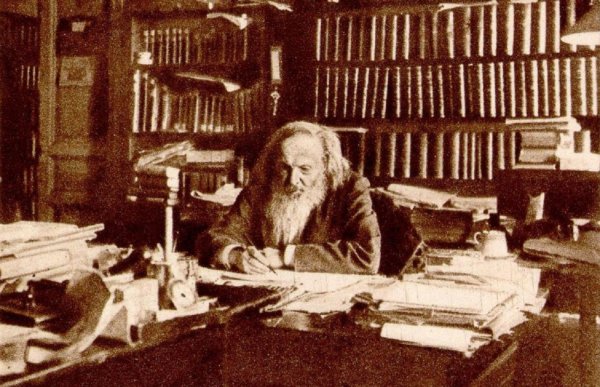

কলকাতায় ক্লাস ফোর-ফাইভে পড়ার সময় বড় ভাইয়ের প্রভাবে জহির রায়হান প্রথম রাজনৈতিক সংস্পর্শে আসেন। এসময় তিনি কলকাতায় রাস্তায় রাস্তায় ‘স্বাধীনতা’ পত্রিকা বিক্রি করতেন কমিউনিস্ট পার্টির জন্য। ছোটবেলা থেকেই তার বই পড়া ও লেখালেখির অনেক শখ ছিল। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি যখন হাইস্কুলের ছাত্র, তখন ‘চতুষ্কোণ’ পত্রিকায় ‘ওদের জানিয়ে দাও’ নামে প্রথম তার একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এটি অনেক জনপ্রিয়তা লাভ করে। তৎকালীন নিরীহ বাঙালিদের ওপর চলমান অত্যাচারের চিত্র তার কবিতায় ফুটে ওঠে।

“ওদের জানিয়ে দাও,

ওরা আমার ভাই-বোনকে কুকুর বিড়ালের মত মেরেছে

ওদের স্টীম রোলারের নিচে

ওদের জানিয়ে দাও

ওরা দেখেও যদি না দেখে

বুঝেও যদি না বোঝে”

তারকাসমৃদ্ধ পরিবার নিয়ে তার সাংসারিক জীবন চলতে থাকে

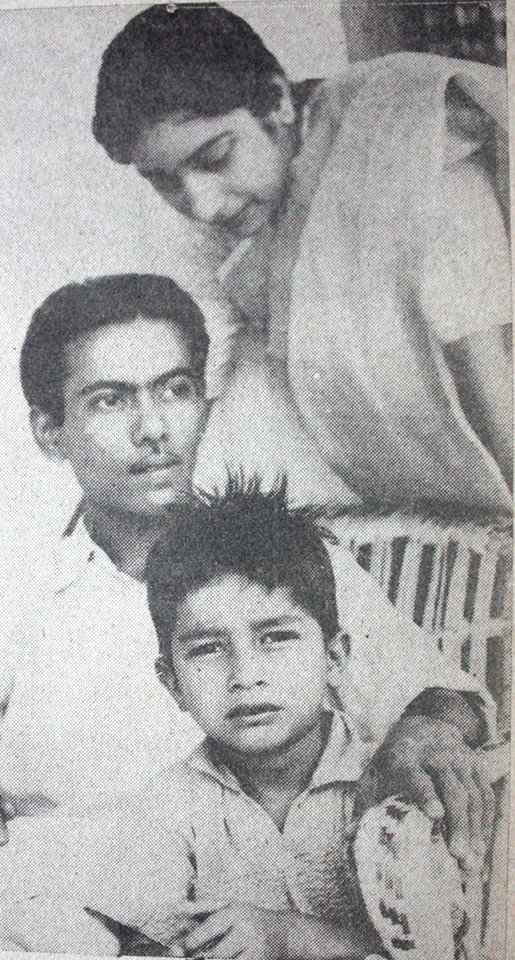

জহির রায়হান ব্যক্তিজীবনে দু’বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তার প্রথম স্ত্রী ছিলেন চিত্রনায়িকা সুমিতা দেবী। তারা ১৯৬১ সালে বিয়ে করেন। প্রথম পরিবারে অনল রায়হান এবং বিপুল রায়হান নামে দুই পুত্র সন্তানের জন্ম হয়।

সুমিতা দেবীর সাথে বিচ্ছেদের পর ১৯৬৮ সালে আরেক জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা সুচন্দার সাথে তিনি বিয়ে করেন। দ্বিতীয় পরিবারে রয়েছেন তার দুই সন্তান অপু ও তপু। তার বড় ভাই প্রয়াত লেখক শহীদুল্লাহ কায়সার। তিনি জনপ্রিয় অভিনেত্রী শমী কায়সারের বাবা।

উপমহাদেশের প্রথম রঙিন চলচ্চিত্রের কারিগর

জহির রায়হান একজন জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক। আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য তার কলম থেকেই যাত্রা শুরু করে। মাত্র আটটি উপন্যাস লিখেই তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লেখক হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। তার রচনাগুলো ছিল জীবনমুখী। তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ‘হাজার বছর ধরে’ প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে। এ উপন্যাসে গ্রামের প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রাকে তিনি অসম্ভব সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন। এছাড়া শহুরে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের কাহিনী তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন তার আরেক উপন্যাস ‘বরফ গলা নদীর’ মাধ্যমে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি রচনা করেন ‘আরেক ফাল্গুন’ এবং ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’ নামের দুটি উপন্যাস।

কিশোর বয়স থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তিনি জড়িত ছিলেন। বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিক থাকাকালীন তার লেখায় এসব নিয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা নিয়ে পড়াশোনাকালীন তিনি ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ছিলেন।

খুব অল্প বয়স থেকেই সিনেমা জগতের প্রতি তার আলাদা ভালোবাসা তৈরী হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন বিভিন্ন নাট্য কর্মশালার সাথেও সরাসরি যুক্ত ছিলেন। সিনেমার প্রতি ভালোবাসা থেকে তিনি কলকাতার এক ফিল্ম স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু অর্থাভাবে দশ মাসের কোর্স মাত্র ছ’মাস করেই তাকে দেশে ফিরতে হয়।

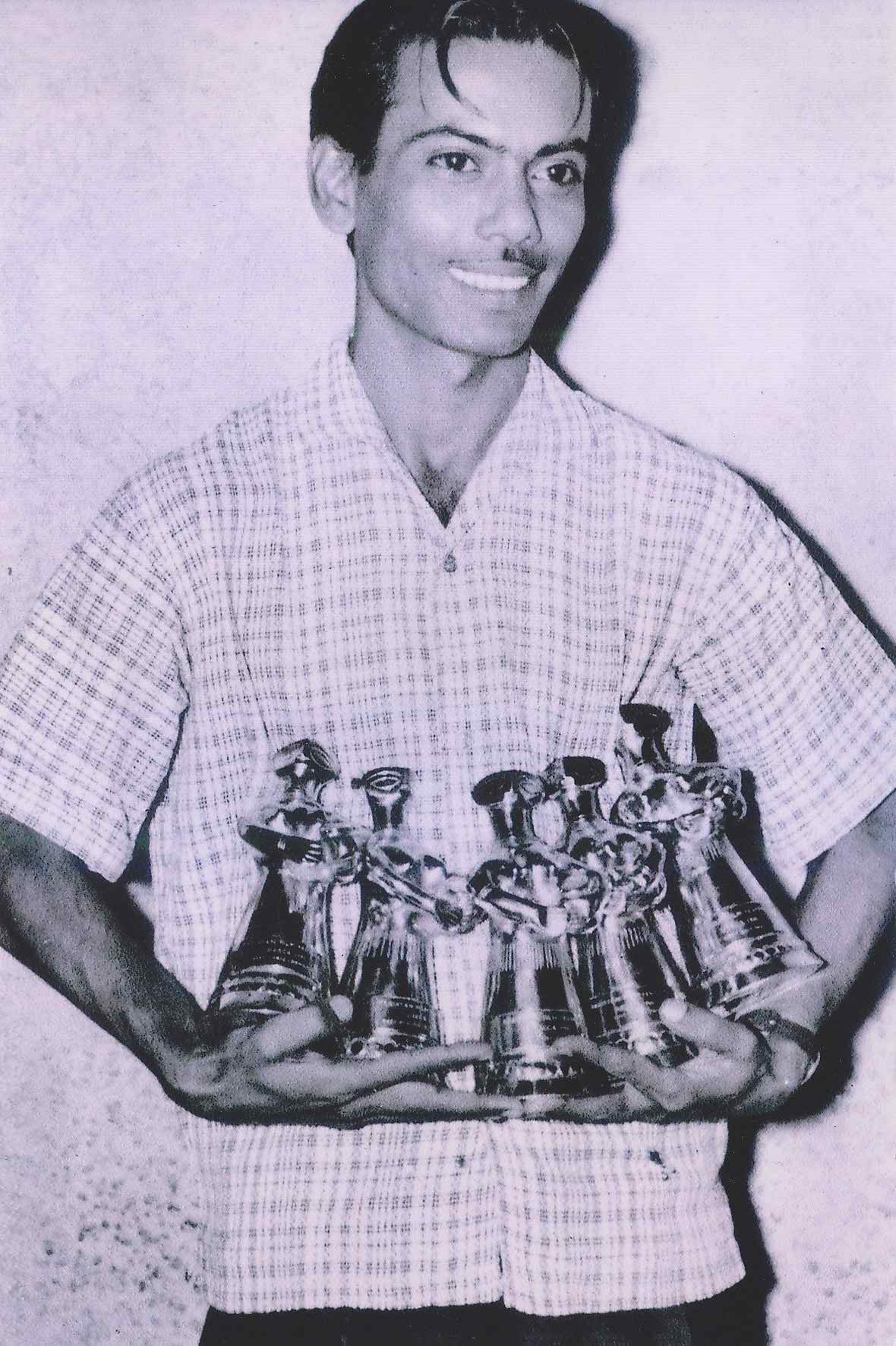

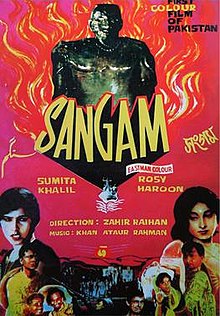

সিনেমা জগতে তিনি প্রথম পদার্পণ করেন ১৯৫৭ সালে ‘জাগো হুয়া সাভেরা’ নামের এক উর্দু সিনেমাতে সহকারী পরিচালক হিসেবে। ‘এ দেশ তোমার আমার’ ছবির সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করার সময় শ্যুটিং স্পটে তার প্রথম স্ত্রী সুমিতা দেবীর সাথে প্রথমবার দেখা হয়। পরিচালক হিসেবে জহির রায়হানের যাত্রা শুরু হয় ১৯৬১ সালে তার প্রথম সিনেমা ‘কখনো আসেনি’ এর মাধ্যমে। ১৯৬৪ সালে তিনি উপমহাদেশের প্রথম রঙিন ছবি ‘সংগম’ তৈরি করেন। বাংলাদেশে তিনিই প্রথম ইংরেজি ভাষার চলচ্চিত্র ‘লেট দেয়ার বি লাইট’ নির্মাণ করেন। এছাড়াও বাণিজ্যিক, অবাণিজ্যিক ও তথ্যচিত্র মিলিয়ে তিনি সর্বমোট ১২টি চলচ্চিত্র তৈরি করেছেন। তার বানানো ‘বেহুলা’ চলচ্চিত্র দিয়ে নায়করাজ রাজ্জাক বড় পর্দায় জনপ্রিয় হন।

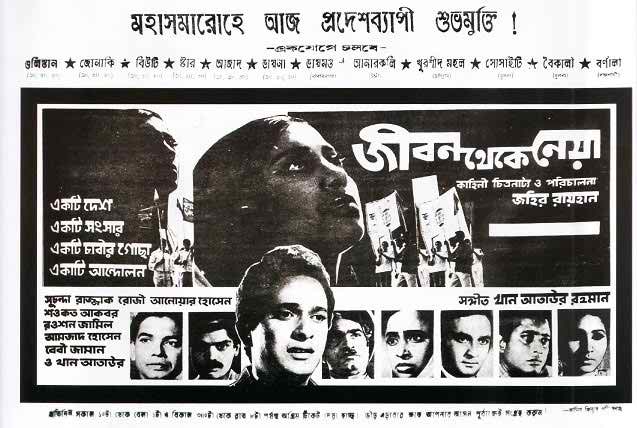

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন তাকে এতটাই অনুপ্রাণিত করে যে তিনি ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ১৯৭০ সালে ‘জীবন থেকে নেওয়া’ চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। চলচ্চিত্রকার হিসেবে এটিই তার শ্রেষ্ঠ কাজ। এই সিনেমা দেখে মুগ্ধ হয়ে তখনকার বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, তপন সিনহা প্রমুখ জহির রায়হানের বিপুল প্রশংসা করেন।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের চলমান সকল রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় সমর্থক

ছোটবেলা থেকেই তিনি বাঙালি জাতির উপর চলা বর্বরতা দেখতে দেখতে বড় হয়েছেন। তার লেখনী আর চলচ্চিত্রের মাধ্যমে এগুলো অনেক স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। রাজনীতির সাথে তিনি সরাসরি যুক্ত না থাকলেও বাংলাদেশের সকল ঐতিহাসিক আন্দোলনে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে আন্দোলন করেছেন। ২১শে ফেব্রুয়ারির ঐতিহাসিক আমতলা মিটিংয়ে তিনি উপস্থিত ছিলেন। এসময় তাকে পুলিশ ধরে নিয়ে জেলে পুরে দেয়। এই জেলে বসেই তিনি ভাষা আন্দোলন নিয়ে তার কালজয়ী উপন্যাস ‘আরেক ফাল্গুন’ রচনা করেন।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় তিনি আন্দোলনে যোগ দেন। এসময় বহু পত্রিকায় তার আইয়ুব খান বিরোধী লেখা ছাপতে থাকে। তার তৈরীকৃত ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক চলচ্চিত্র ‘জীবন থেকে নেওয়া’ সরাসরি বাঙালিদের উপর পাকিস্তানি সৈন্যের বর্বরতার চিত্র ফুটিয়ে তোলে। বিখ্যাত ব্যক্তি হওয়ার কারণে ও নিজের চলচ্চিত্র ও লেখার মাধ্যমে তিনি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠির ব্ল্যাকলিস্টে অন্তর্ভুক্ত হন।

সমগ্র বিশ্বকে নাড়িয়ে দেওয়া প্রামাণ্যচিত্র ‘স্টপ জেনোসাইড’

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তিনি কলকাতায় চলে যান। তিনি সে সকল ব্যক্তিদের মধ্যে একজন যিনি সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করেও দেশের স্বাধীনতা লাভে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। কলকাতায় থেকে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রচার অভিযান শুরু করেন। ভারত ও অন্যান্য দেশের বিভিন্ন পত্রিকায় তিনি সাক্ষাৎকার দিতে থাকেন। এসময় চরম অর্থকষ্টে থাকা সত্ত্বেও নিজের লেখা ও চলচ্চিত্র থেকে আয় করা টাকা মুক্তিযুদ্ধ ফান্ডে দান করেন। বিভিন্ন স্থিরচিত্র ও চলচ্চিত্র তৈরির মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রচারণা চালান।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি প্রোপ্যাগান্ডা অনেক অপপ্রচার শুরু করে। এসব দেখে ক্ষুদ্ধ হয়ে তিনি একটি প্রামাণ্যচিত্র তৈরির সিদ্ধান্ত নেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তার এই প্রামাণ্যচিত্র ‘স্টপ জেনোসাইড’ পৃথিবীব্যাপী অনেক সাড়া ফেলে। এই প্রামাণ্যচিত্রের মাধ্যমেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পৈশাচিকতা সম্পর্কে বাইরের দেশগুলোতে ঘরে ঘরে মানুষ জানতে পারে। জহির রায়হান রাতারাতি দেশের বাইরে অনেক পরিচিতি পেয়ে যান। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা তখন তার সাক্ষাৎকার নিতে শুরু করে। নিচে কলকাতার একটি পত্রিকায় জহির রায়হানের দেওয়া সাক্ষাৎকারের একটা অংশ তুলে ধরা হয়েছে।

“আমি জহির রায়হান। আমি কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত নই। আমি কেবল একজন লেখক এবং চলচ্চিত্রকার। কিন্তু আমি বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় দেখেছি। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো আমি কিছু পাকিস্তানি মিলিটারিদের একটা অপারেশনের সময় একটা মুভি ক্যামেরা হাতে রাস্তায় চলতে দেখতাম। তারা মানুষ গুলি করে মারার পর সেই মুভি ক্যামেরা দিয়ে মৃত লাশগুলোর ভিডিও চিত্র নিতো। ঘরবাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়ার পর সেগুলোর ভিডিও চিত্র নিতো। তারা কিছু বাঙালিকে একত্র করে একটা দোকান লুট করতে বাধ্য করে। নিজেদের মুভি ক্যামেরা দিয়ে তারা সেই লুট করার ভিডিও চিত্র ধারণ করে। এরপর আমি শুনেছি এবং পরে নিজে দেখেছি যে তারা এই ধারণকৃত অংশগুলো ইডিট করে। এই ইডিট করা ভিডিওগুলো প্রেসে ছেড়ে দিয়ে বলে যে, বাঙালিরা অবাঙালিদের হত্যা করা শুরু করেছে। এই অরাজক ও বিভ্রান্তিমূলক পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য তাদের (মিলিটারিদের)রাস্তায় নামতে হয়েছে। এটি ছিল পুরোপুরি একটা মিথ্যা বানোয়াট কথা।”

নিখোঁজ ভাইয়ের খোঁজে একদিন বাসা থেকে বেরিয়ে তিনি নিজেই হারিয়ে গেলেন

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর জহির রায়হান ঢাকায় ফেরেন। ফিরে জানতে পারেন, মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে পাক হানাদার বাহিনীর অপারেশন সার্চলাইট চলার সময় রাজাকার আল বদর বাহিনী তার বড় ভাই প্রখ্যাত লেখক শহীদুল্লাহ কায়সারকে অপহরণ করেছে। মানুষ যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে নতুন করে গড়ার কাজে ব্যস্ত, তখন তিনি বিভিন্নভাবে নিখোঁজ ভাইকে খোঁজার অভিযান শুরু করেন। ১৯৭২ সালের ২৮শে জানুয়ারি সকালে এক রহস্যময় ব্যক্তি তাকে ফোন করে জানান যে, তার ভাইকে মিরপুর ১২ নাম্বারে একটি হাউজিং সেক্টরে আটকে রাখা হয়েছে। একথা শুনেই তিনি ভাইয়ের খোঁজে মিরপুর যান এবং আর ফিরে আসেননি।

জহির রায়হানের নিখোঁজ হওয়া নিয়ে অনেক ধরনের থিওরি রয়েছে। এমন বলা হয় যে, তিনি একটি সার্চ পার্টি নিয়ে মিরপুরের উদ্দেশে যাত্রা করেন। সেখানে পাক হানাদার বাহিনীর কিছু সদস্য ছদ্মবেশে ছিল। তারা তাকে লুকিয়ে আটক করে হত্যা ও গুম করে ফেলে। তার ছোট ভাই হাবীবের ভাষ্যমতে, তিনি জহির রায়হানকে মিরপুর পুলিশ স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে এসেছিলেন। এরপর আর তার দেখা পাননি। এমন খবরও শোনা যায় যে মিরপুর পুলিশ স্টেশন থেকে জহির রায়হানকে জানানো হয়েছিল, মিরপুর ১২ নাম্বারে কিছু পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকার ছদ্মবেশে লুকিয়ে আছে। সেখানে না গিয়ে আগে তাকে কল ট্রেস করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এরপর তিনি নাকি ক্ষুব্ধ হয়ে পুলিশ স্টেশন থেকে বেরিয়ে যান। আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে বিভিন্ন সময় আরো অনেক গুজব ছড়িয়েছে, যা আদৌ সত্যি না মিথ্যা, কেউ জানে না। তার মৃতদেহও কখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। তার নিখোঁজ হওয়ার কোনো তদন্তের দিকেও কেউ কখনো আলোকপাত করেনি।

১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি তার মৃত্যুদিন হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সেদিন তিনি রহস্যময় ফোনকলটি বিশ্বাস না করে যদি ঘরে থেকে যেতেন, তাহলে হয়ত বাঙালি এই কিংবদন্তিকে এত অল্প বয়সে হারাতো না। আমরা হয়ত আরো অনেক কালজয়ী উপন্যাস এবং চলচ্চিত্র পেতাম।