আমি কিন্তু তায়েবাকে কখনো আমার, একথা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। তার সঙ্গে আমার সম্পর্কের ধরনটা কী, অনেক চিন্তা করেও নির্ণয় করতে পারিনি, হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে আছে সে। চোখ দুটো সম্পূর্ণ বোজা। নিঃশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে নাকের দু’পাশটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। তার ডান হাতটা আমার মুঠোর মধ্যে। এই যে গভীর স্পর্শগুলো লাভ করছি তাতে আমার প্রাণের তন্ত্রীগুলো সোনার বীণার মতো ঝংকার দিয়ে উঠছে। এই স্পর্শ দিয়ে যদি পারতাম তার সমস্ত রোগ-বালাই আপন শরীরে শুষে নিতাম। তার জন্য আমার সবকিছু এমন অকাতরে বিলিয়ে দেয়ার এই যে সহজ সরল ইচ্ছে, ওটাকে কি প্রেম বলা যায়?

গল্পকথকের এই নির্মল ভাবনাগুলো আসলে কি গল্পের মাঝে পড়ে? নাকি লেখক কোনো বাস্তবতাকে টেনে পুরে দিয়েছেন তার লেখায়? এই অনুভূতিগুলো যেকোনো পাঠকের মনে দাগ তৈরি করতে বাধ্য। আহমদ ছফা নিজেকেও যেন ঢেলে দিয়েছেন এই উপন্যাসের পাতায়। ‘দানিয়েল’ নামের যে চরিত্রটি তিনি তৈরি করেছেন, তা অনন্য। মুক্তিযুদ্ধের করুণ ইতিহাস আমরা কম-বেশি সবাই জানি। কিন্তু এত ভিন্নভাবে এ দেশের মুক্তিযুদ্ধকে সম্ভবত আর কেউ তুলে ধরতে পারেনি। প্রতিনিয়ত লেখক যে টানাপোড়েন, কষ্ট আর মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ের মাঝে দিয়ে সময় পার করেছেন, ‘অলাতচক্র’ শব্দটির মাঝেই যেন তা ফুটে উঠেছে।

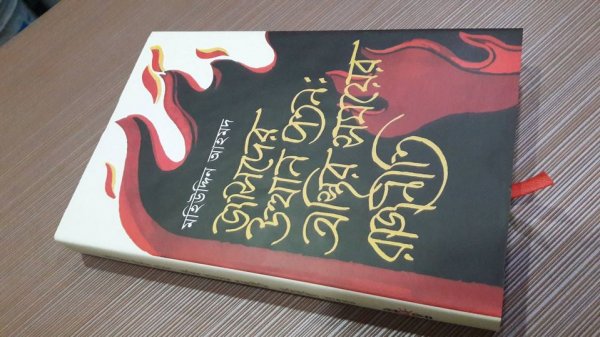

প্রথম প্রকাশ, চরিত্র বিশ্লেষণ এবং একজন আহমদ ছফা

আহমদ ছফা ‘অলাতচক্র’ উপন্যাসটি প্রথম লিখেছিলেন ১৯৮৫ সালে সাপ্তাহিক ‘নিপুণ’ পত্রিকার ঈদ সংখ্যায়। মাত্র ১২ দিনে এটি লেখেন তিনি। কিন্তু সেটি তার মনঃপুত হয়ে ওঠেনি, কিছু বিতর্কও ছিল। এ কারণে উপন্যাসটি পুনরায় লেখার চিন্তা করেন। নানা জনের আপত্তিতে উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্রের নামও পরিবর্তন করতে হয় তাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৩ সালে মুক্তধারা প্রকাশনী থেকে পুনরায় উপন্যাসটি প্রকাশ করা হয়। এরপর খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি আরও দুটি সংস্করণ বের করে এবং ড. সলিমুল্লাহ খানের আলোচনা এতে যুক্ত করা হয়।

আমাদের চিরচেনা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বা মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে রচিত নানা সাহিত্যকর্মে ফুটে ওঠে এদেশের সকল প্রকার মানুষের করুণ আত্মত্যাগ, পাকিস্তানি সৈন্যদের নির্মম হত্যাকাণ্ড এবং রাজাকারের অত্যাচার কিংবা সাহসী মানুষের রণক্ষেত্রে লড়াই। কিন্তু এর বাইরেও রয়েছে কিছু না বলা গল্প; যে গল্প ৩০ লক্ষ শহীদের নয়, ১ কোটি শরণার্থীর। জীবন বাঁচাতে যাদের পাড়ি জমাতে হয় অন্য দেশের মাটিতে। এমন অসংখ্য মানুষ আছে যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করেও যুদ্ধ করেছে প্রতিনিয়ত, এমনও অসংখ্য মানুষ আছে যারা সীমান্তের ওপারে গিয়েও পালাতে পারেনি ছাপ্পানো হাজারের বর্গ মাইলের শেকড়ের টান থেকে। বাড়ি-ভিটা, স্বজনদের রেখে মনের বিরুদ্ধেও চলে যেতে হয়েছে অনেককেই। তারা কীভাবে ছিল এতটা সময়? পরদেশের নতুন বাতাসে কি সুখে ছিল তারা? কলকাতা শহরে তখন কী চলছিল?

আহমদ ছফা শেকড় থেকে তুলে এনেছেন এই ইতিহাসকে। চিত্রায়িত করেছেন শরণার্থী শিবিরের করুণ প্রতিচ্ছবি। গল্পের প্রধান চরিত্র ‘দানিয়েল’। মনের বিরুদ্ধে তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে শরণার্থী শিবিরে। সে চেয়েছিল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে, কিন্তু তার উৎসাহকে ছোট করে দেখা হয়। ক্ষোভে বলে ফেলে,‘আমার যুদ্ধ যাওয়া হয়নি। যুদ্ধকে ভয় করি বলে নয়! আমাদের দেশের যে সকল মানুষের যুদ্ধের দায়-দায়িত্ব, তারা আমাকে ট্রেনিং সেন্টারে পাঠাবার উপযুক্ত বিবেচনা করতে পারেনি।” অতঃপর সে প্রতিটি ঘটনা, আশ্রয় নেয়া মানুষদের জীবন, তাদের চিন্তাধারা পর্যবেক্ষণ করে। তার সাথে নিজের চিন্তারাজ্যকে যুক্ত করে আহমদ ছফা যেন নিজেকেই দানিয়েলে রুপান্তর করেছেন। প্রথমে আত্মজীবনীমূলক লেখা হিসেবে ছাপা হলেও পরবর্তীতে এটি পুনরায় সম্পাদনা করা হয়।

গল্পের আরেকটি মন নাড়িয়ে দেয়া চরিত্র তায়েবা। ক্যান্সারে তার উদ্দীপনা ধরাশায়ী হয়ে গিয়েছে। কলকাতার পিজি হাসপাতালে মুক্তিযুদ্ধের মতোই সে তার জীবনের সাথে লড়াই করছে। তায়েবা কোনো সাধারণ মেয়ে নয়। ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনে আসাদ হত্যার দিনে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেছিল সে। সে প্রবল রাজনৈতিক আদর্শ ধারণ করে। দানিয়েলের মতে, সে সাধারণ মেয়েদের উর্ধ্বে। সাধারণের মতো কোনো ঈর্ষা, আকাঙ্ক্ষা তাকে স্পর্শ করেনি।

তায়েবা-দানিয়েলের সমন্বয় উপন্যাসটিকে নিয়ে গিয়েছে অনন্য ধারায়। পাঠক কখন হারিয়ে যাবেন তাদের মাঝে বুঝতেও পারবেন না। উপন্যাসটিতে আহমদ ছফা যেন তার তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, নির্মোহ বিশ্লেষণের ক্ষমতা পুরোটাই ঢেলে দিয়েছেন।

কাহিনী বিশ্লেষণ

গল্পের শুরু হয় তায়েবাকে খোঁজা নিয়ে। দানিয়েল শরণার্থী হিসেবে কলকাতায় এসেছে। অসুস্থ তায়েবার খোঁজে সে পৌঁছে যায় পিজি হাসপাতালে, অতঃপর তাকে পেয়েও যায়। এরপর থেকে তায়েবা, শরণার্থী শিবির ও কলকাতার মানুষদের ঘিরে আবর্তিত হতে থাকে দানিয়েলের জীবন।

দানিয়েল যেখানেই যায়, তাকে মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনতে হয়, সেই বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়। পুরো উপন্যাসে সে বিভিন্ন তর্কে জড়িয়ে পড়ে, মনের আক্ষেপ প্রকাশ করে। সে তখন ‘জয় বাংলা’র মানুষ। কেউ করে করুণা, কেউ তাচ্ছিল্য। শরণার্থীদের আকর্ষণে কলকাতায় তখন জয় বাংলার ট্যাগলাইন ব্যবহার করে সাবান থেকে শুরু করে বিক্রি হতো নানা পণ্য। অথচ শরণার্থীদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। অন্ন-বস্ত্রের অভাব যেন কালবৈশাখীর মেঘের মতো ঘিরে ফেলেছিল সবাইকে। প্লাটফর্মের পাশে পড়ে থাকা মৃতদেহ, তার পাশে অ্যালুমিনিয়ামের পাতে পড়ে থাকা ভাত। মেয়েদের শরীর কাঠ, কাপড় নামমাত্র।

তখন দেশে চলছে ব্যাংক লুট, চুরি, ডাকাতি। বঙ্গবন্ধুর নাম ভেঙে খাচ্ছিল কতিপয় মানুষ, স্টেজে বঙ্গবন্ধুকে নকল করে বক্তৃতা দিত কেউ কেউ, তাদের আড়ালে নিচু স্বরে গালি দিত লোকজন। থিয়েটার রোডে দলীয় কোন্দল, কেউ কেউ আরামে দিন কাটাচ্ছিল সেখানে, যখন ট্রেনিং ক্যাম্পে সৈনিকরা পার করছিল করুণ দিন।

যুদ্ধে যেখানে অজস্র প্রাণ ঝরে যাচ্ছিল, কেউ সেই যুদ্ধকে বানিয়েছিল ভাগ্য পরিবর্তনের হাতিয়ার। ৭ মার্চের ভাষণে অগণিত লোকের সমাগণ হয়েছিল, কত উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল তাদের মাঝে। তারা কি জানতো দুই মাসের মাঝে সব বদলে যাবে? চারিদিকে অনিশ্চয়তা, যেখানে প্রাণ ছাড়া বাঁচাবার আর কিছু থাকবে না?

দানিয়েলের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় প্রতিনিয়ত। সে বলে, “নেতা এবং দল মানুষের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করল। কিন্তু তাদের সংগ্রামের ক্ষেত্র রচনা করতে ব্যর্থ হলো।”

যুদ্ধের করুণ দৃশ্য আরও প্রকাশ পায় ট্রেনিং ক্যাম্পগুলোতে, যেখানে বাংলাদেশের কমান্ডের সাথে যোগাযোগ না করেই ভারতীয়রা যুবকদের আলাদাভাবে ট্রেনিং দিচ্ছিল। নির্দেশনার প্রশ্নে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে বাংলাদেশি নেতৃত্বের মতবিরোধ লেগেই ছিল। ছিল না পর্যাপ্ত অস্ত্র, খাবার-দাবার। ট্রেনিংরত মুক্তিযোদ্ধারা যখন অপেক্ষা করত অস্থায়ী সরকারের আশার বাণী শোনার জন্য, তখন ক্যাম্প পরিদর্শনকারীরা ভারতীয় কমান্ডের বগলদাবা হয়ে ছিল। সৈন্যরা যেন বোকার দল ছাড়া আর কিছুই না! মুক্তিযুদ্ধের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও সেক্টর কমান্ডারদের মাঝে সবসময় ঝগড়া-বিবাদ লেগেই ছিল।

উপন্যাসটিতে উঠে এসেছে তৎকালীন ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সবসময় শান্তিপূর্ণ সমাধান চেয়ে এসেছেন। ভারতীয় জনগণ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার অনুকূলে ছিল, কারণ তাতে তাদের চিরশত্রুকে বড় রকমের সাজা দেয়া যায়। পাকিস্তানের পক্ষে তখন চীন, আমেরিকাসহ অধিকাংশ দেশ থাকায় যুদ্ধে জড়ানোটা ইন্দিরা গান্ধী শ্রেয় মনে করেননি। কারণ তাতে একটা বিশ্বযুদ্ধ লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তিনি তখন রাশিয়াসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে সফর করেন। ভারত যে কোনো দেশের স্বার্থ পরিপন্থী কিছু করবে না, তা জানান দেয়াই ছিল মূল উদ্দেশ্য।

এর মাঝেও ছফা তুলে ধরেছেন একটি নীরব শঙ্কা। বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির যুদ্ধ ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধে পরিণত হয়ে যাবে না তো? বাঙালি মুসলমানদের অপরিবর্তনীয় ভাগ্যের কথাও তিনি বলে গেছেন। যে বাঙালি মুসলমানদের অকুণ্ঠ আত্মদানে পাকিস্তান সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল, সেই পাকিস্তানই ৩০ বছর বুকের উপর বসে তাদের ধর্ষণ করে। ইতিহাসের তামাদি শোধ করার জন্যই কি এই জাতিটির জন্ম? বাংলাদেশ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৯৪৮ সাল থেকেই সংগ্রাম করে আসছে। যদি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হয়, তাতে হয়তো ভারত জয়লাভ করবে এবং ভারতের সহায়তায় আমরা স্বাধীনতা অর্জন করব, কিন্তু ২২ বছরের ফলাফল কি আমরা এটাই চেয়েছিলাম?

যুদ্ধ যত অগ্রসর হতে থাকে কলকাতার পরিবেশ যেন ততটাই অস্থিতিশীলতার পথে হাঁটতে থাকে। হিন্দু-মুসলিমে রেষারেষিতে মানুষের মনে বিতৃষ্ণার তৈরি হয়। শরণার্থীদের মাঝেও তৈরি হয় নানা বিবাদ, জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। সবাই যেন একই পরিস্থিতিতে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তবু প্রতিদিনের চরমপত্র শুনে যেন সবাই চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এম. আর. আখতার মুকুলের চরমপত্র যে সকল মানুষদের মনে রস, বিশ্বাসের সঞ্চার করতো তা উপন্যাসে স্পষ্ট।

সব মিথ্যা জেনেও আমরা পরের দিনের চরমপত্র পাঠ শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম। আর কোথাও তো কেউ কিছু করতে পারছে না। আমরা এম. আর. আখতার মুকুলের ওপর ভরসা ছাড়তাম না। আগামীকাল তিনি নতুন আক্রমণ এবং নতুন বিজয়ের কথা শোনাবেন। ডুবন্ত মানুষ তো প্রাণপণ শক্তিতে ভাসমান তৃণখন্ডকে আঁকড়ে ধরে।

উপন্যাসের শেষদিকে ‘রওশন আরা’ চরিত্র নিয়ে কিছু কথা রয়েছে। একটি কাল্পনিক চরিত্র নিয়ে মানুষের মাতামাতি, চরিত্রটিকে ব্যবহার করে অনেকে ঘামঝরানো বক্তৃতা দিয়ে ফেলে, এমনকি খবরের কাগজে এই কাল্পনিক মানুষটির জীবনীও ছাপা হয়। দানিয়েলের আক্ষেপ, যে তায়েবা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলো, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করলো, সে আজ হাসপাতালের বিছানায়। আর অলীক রওশন আরা ভারতীয় জনমনে অক্ষয় আসন দখল করে আছে।

অলাতচক্র সিনেমা

অলাতচক্র উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি হয়েছে সিনেমা। দুই প্রধান চরিত্র দানিয়েল ও তায়েবার চরিত্রে অভিনয় করছেন আহমেদ রুবেল ও জয়া আহসান। উপন্যাসটি রুপালি পর্দায় নিয়ে এসেছেন তরুণ নির্মাতা হাবিবুর রহমান। পুরো সিনেমাটি চিত্রায়িত করা হয়েছে থ্রিডি ক্যামেরায়। দেশের প্রথম থ্রিডি সিনেমা হিসেবে পরিচিতি পাওয়া এই চলচ্চিত্রে আরও আছেন আজাদ আবুল কালাম, গাজী মাহতাব হাসান, নুসরাত জাহান জেরী প্রমুখ।

অলাতচক্র আর চার-পাঁচটা মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসের মতো নয়। এতে ফুটে উঠেছে কিছু অপ্রিয় সত্য এবং কঠিন বাস্তবতা। শুধু দ্বাদশ অধ্যায়টি নিয়ে বলতে গেলেই আরও কয়েকটি লেখনীর প্রয়োজন হবে। তাই আপনি যদি উপন্যাসটি না পড়ে থাকেন, তাহলে আজই শুরু করে দিন। মুক্তিযুদ্ধের মাঝে এমন সুন্দর প্রেমের উপাখ্যান হয়তো অন্য কোথাও পাবেন না। দানিয়েলের প্রতিটি তর্কে যেন আহমদ ছফা তার মনের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অর্ধ-আত্মজীবনী হোক কিংবা উপন্যাস- লেখনী হিসেবে অলাতচক্র এক অনন্য সৃষ্টি।