১৩৩১ বঙ্গাব্দ। কলকাতার চীনাবাজার নামক অঞ্চলে হুট করে মাসের পর মাস টানা খুন হয়ে চলছে। পুলিশ সর্বোচ্চ চেষ্টা করেও এই খুনগুলোর কোনো কূলকিনারা করতে পারেনি। এই সময় ব্যোমকেশ নামক এক তেইশ অথবা চব্বিশ বছরের যুবক পুলিশের বড় কর্তার সাথে দেখা করে বললেন,

আমি একজন বেসরকারি গোয়েন্দা। আমার বিশ্বাস, আমি এই খুনের কিনারা করতে পারবো।

অবিশ্বাস্য হলেও পুলিশের বড়কর্তা রাজি হয়ে গেলেন, ব্যোমকেশ এই খুনের কেসে তদন্ত করার অনুমতি পেলো। খুনের তদন্ত করতে গিয়ে উঠলেন সেই অঞ্চলের সাধারণ এক মেসে।

যে সময়ের কথা হচ্ছে, তা অনেক বছর আগের। বর্তমান চিরচেনা কলকাতার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। সে সময়ে কলকাতার দৃশ্যপটই ছিলো ভিন্নরকম, অপরিচিত। চীনাবাজার নামক সেই এলাকায় এক মেসের অধিবাসী অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষ হয়েছে তার। টাকা-পয়সা নিয়ে তার মাথা ঘামানোর কোনো দরকার ছিলো না। পিতার ব্যাংকে রেখে যাওয়া টাকার সুদে তার দিন ভালোই যাচ্ছিল। তাই সে ভেবে রেখেছিল, সারাজীবন কুমার থেকে সাহিত্যচর্চা করে জীবন পার করে দেবে । চীনাবাজারের মেসে আসার কয়েক সপ্তাহ পর সে জানতে পারে- এ এলাকায় ইদানীং খুন-জখম বেড়ে গেছে। তবুও সে তার মেস পরিবর্তন করতে তেমন আগ্রহী ছিলো না। নিজের পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকা কুমার অজিত ভেবেছিলেন, তার হয়তো তেমন সমস্যা হবে না।

অজিত থাকতেন দোতলায়। পাঁচটি ঘর তাতে। মেসের বাকি সবার সাথে তার সময় বেশ চলে যায়। নিচতলায় থাকেন বাড়ির মালিক; হোমিওপ্যাথি ডাক্তার অনুকূলবাবু। একদিন অনুকূলবাবুর চেম্বারে অজিতের কথাবার্তা চলছিল। এমন সময় তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সের সুশ্রী চেহারার এক যুবক এসে হাজির। তবে বর্তমানে তার হাল করুণ। নাম তার অতুলচন্দ্র মিত্র। চাকরির সন্ধানে তার দিন কাটছে, আর থাকার একটু জায়গা দরকার। কিন্তু মাথা গোঁজার মতো জায়গা খুঁজেই পাচ্ছে না। নিজের দৈনদশা বেশ ভালোভাবে তুলে ধরে সে। অতুলচন্দ্র মিত্রের অবস্থা দেখে অজিতের মনে মায়া হয়। সে তাকে তার ঘরে নিয়ে তোলে। অতুল দিনের বেলায় বাসায় থাকে না। তবে বয়স প্রায় এক হবার কারণে অজিতের সাথে তার সম্পর্ক “আপনি” থেকে “তুমি”তে নামতে খুব বেশি সময় লাগেনি।

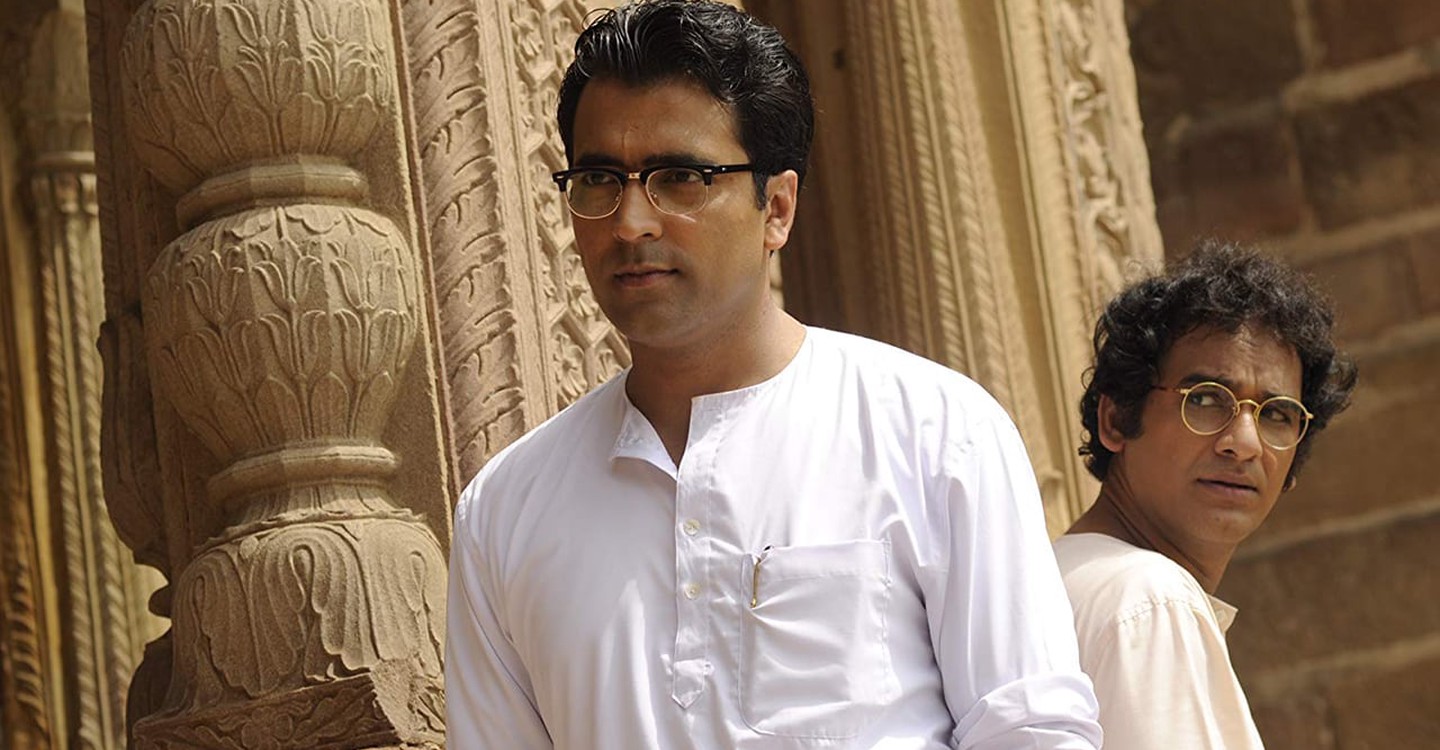

কিন্তু অজিত তখনও জানতে পারেনি তার জীবনের মোড় ঘুরে যাচ্ছে। চেয়েছিলেন কুমার থেকে সাহিত্যচর্চা করতে। কিন্তু বিধাতা হয়তো চাননি অজিত সারাজীবন একাকী সাহিত্যচর্চা করুক। অতুলচন্দ্র মিত্র যে গোয়েন্দা ব্যোমকেশ বক্সী তা অজিত জানতে পারে ‘সত্যান্বেষী’ গল্পের প্রায় শেষ অংশে। চীনাবাজারের খুনের রহস্য কিনারা করতে এসে ব্যোমকেশকে আশ্রয় দিয়েছিলেন অজিত। নিঃসঙ্গ ব্যোমকেশ অজিতের সাথে কয়েকদিন থেকে তার প্রতি হৃদয়ের টান অনুভব করে। তাই খুনের কিনারা করে তার হ্যারিসন রোডের বাড়িতে ফিরে গেলেও সে অজিতকেও সাথে করে নিয়ে যায়। নিজেকে সত্যান্বেষী ভাবা ব্যোমকেশ বক্সী আর লেখক অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্কের এখানেই শুরু।

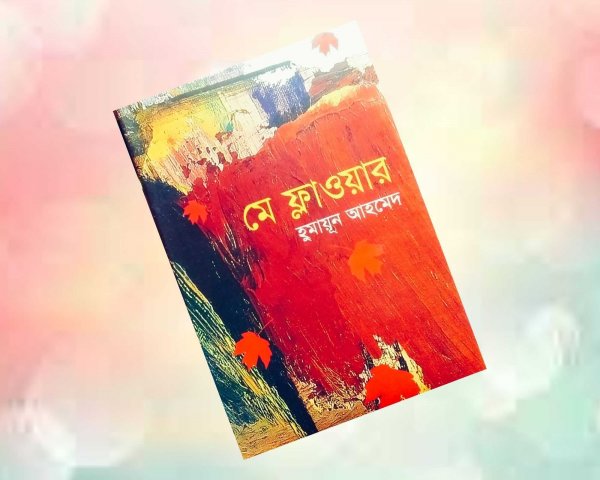

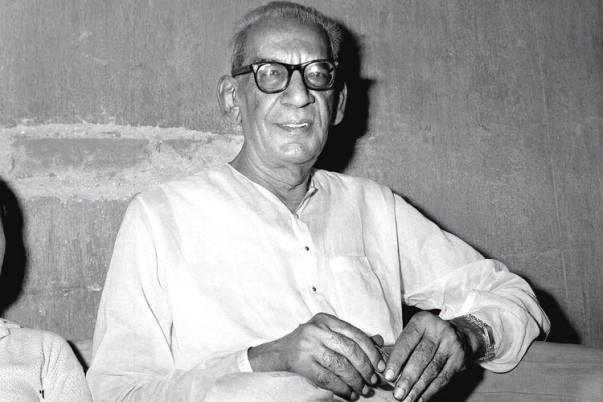

বলছিলাম ব্যোমকেশ ও অজিতের পরিচয়ের গল্প। তবে ব্যোমকেশ ও অজিতের সম্পর্কের সুন্দর একটি পরিচয় ‘সত্যান্বেষী’ গল্প হলেও ব্যোমকেশকে নিয়ে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম গোয়েন্দা গল্প ‘পথের কাঁটা’ রচনা করেন ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে। দ্বিতীয় গল্প ‘সীমান্ত-হীরা’ লেখেন সেই বছরই। এরপর তার মনে হয় ব্যোমকেশকে সিরিজ আকারে পাঠকের সামনে নিয়ে আসা যায়। সেজন্য দরকার ব্যোমকেশ ও অজিতের পরিচয়পর্ব। এজন্য তিনি লেখেন ব্যোমকেশ সিরিজের তৃতীয় গল্প ‘সত্যান্বেষী’। তবে সবকিছুর সুবিধার্থে এ গল্পকে ব্যোমকেশ সিরিজের প্রথম গল্প ধরা হয়ে থাকে।

টানা চার বছর ব্যোমকেশকে নিয়ে ১০টি কাহিনী লেখার পর লেখক তার চরিত্রকে স্বেচ্ছাবসরে পাঠিয়ে দেন। কারণ, তার মনে হয়েছিল, বর্তমান পাঠকেরা ব্যোমকেশের সত্যোদ্ধারের কাহিনী পছন্দ করবেন না। দীর্ঘ ১৫টি বছর তিনি তার এ ভাবনায় আটকে ছিলেন। কিন্তু হুট করে তরুণ পাঠকেরা পুনরায় তাকে ব্যোমকেশের গল্প লিখতে অনুরোধ করে। তিনি তখন বুঝতে পারেন, নতুন বা পুরাতন সব ধরনের পাঠকের কাছে ব্যোমকেশের আবেদন আজও আছে। এরপর ‘চিত্রচোর’ গল্প দিয়ে তিনি আবার তার গোয়েন্দাকে অনুসন্ধানের মাঠে ফেরত আনেন। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত ব্যোমকেশের সত্যোদ্ধারের গল্প তিনি লিখে গেছেন।

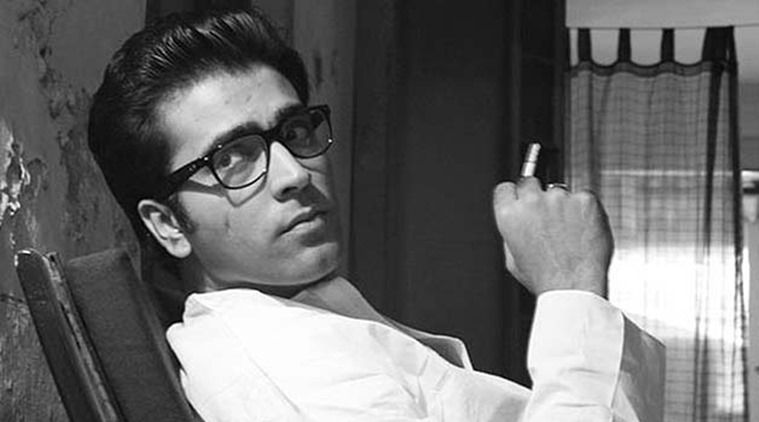

বাংলা সাহিত্যে বেশ ক’জন গোয়েন্দার আবির্ভাব হলেও সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ফেলুদা এবং ব্যোমকেশ। সত্যজিৎ রায়ের অমর সৃষ্টি ফেলুদা বইয়ের পাতাতেই সর্বাধিক জনপ্রিয়। কিন্তু গত দুই দশকে ব্যোমকেশকে নিয়ে কিছু সিনেমা নির্মাণের পর সিনেপ্রেমী দর্শকের কাছে তিনি আরও পরিচিতি পান। কিন্তু গোয়েন্দা হলেও ব্যোমকেশ আর ফেলুদা এক কাতারের মানুষ নন। বইয়ের পাতায় ব্যোমকেশ যেন আমাদের চেনা একটি মুখ, যার সংসার আছে, সমাজে বিস্তর চলাফেরা আছে, নিজের উপার্জনের চিন্তা করতে হয়, এবং রক্ত-মানুষের মানুষের মতো সময়ের সাথে বয়স বৃদ্ধি হয়। আর তার কাছে আসা কেসগুলো অনেকটা সামাজিক সমস্যার, আমাদের সাংসারিক সমস্যার, একটি সমাজের বিবাদ ও ষড়যন্ত্রের। ছেলে-বুড়ো সকলের কাছে ফেলুদা বেশি জনপ্রিয় হবার কারণ এটাই। ফেলুদা খুবই সুপাঠ্য ও রহস্যময় অভিযানে ভর্তি, সেখানে শরদিন্দুর ব্যোমকেশ আমাদের সমাজের সমস্যা সমাধানের উপাদানে ভর্তি।

ব্যোমকেশের প্রত্যেকটি গল্পের অন্যতম সুন্দর দিক, যে সময়ে গল্পটি বলা হচ্ছে, সে সময়ের কলকাতার খুব দুর্দান্ত উপস্থাপন। পাঠক গল্পের সাথে, ব্যোমকেশের সমস্যা সমাধানের চিন্তাধারার পাশাপাশি তৎকালীন সময়ের কলকাতার চিত্র যেন নিজের চোখের সামনে কল্পনা করতে পারবেন। যেমন- ‘আদিম রিপু’। এ গল্পের পটভূমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। বাংলায় এ বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডব বোঝা না গেলেও, সে সময়ে কলকাতার অবস্থা, মুসলমান বনাম হিন্দু দাঙ্গার প্রভাব পড়েছে গল্পেও। অথচ ‘আদিম রিপু’ গল্পটি একটি পরিবারকে ঘিরে, সেই পরিবারের ভেতরকার ষড়যন্ত্রের। অথচ প্রথমে মহাযুদ্ধের পরিস্থিতি ও অবস্থা এবং শেষের দিকে স্বাধীনতার আনন্দ ঠিকভাবে আঁচ করা গেছে।

‘অমৃতের মৃত্যু’ গল্পেও এই যুদ্ধের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। এ গল্পের পাশাপাশি বলা হয়েছে যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের অবস্থা বা যুদ্ধ এই বাংলায় কেমন ছাপ রেখে গিয়েছিল। এই বাংলায় ইংরেজ শাসনের সময়কাল ও সে সময়ের পরিস্থিতির উল্লেখ আছে। তাই অমৃতের মৃত্যু, খুঁজি খুঁজি নারী, রক্তের দাগ, সীমান্ত-হীরা এ সকল গল্প শুধু একজন গোয়েন্দার সত্য আবিষ্কারের কাহিনী নয়, এ গল্পগুলো সে সময়ে বাংলা ও কলকাতার অবস্থা ও পরিস্থিতিকে মনে করিয়ে দেয়।

ব্যোমকেশের পঞ্চম গল্প ‘অর্থমনর্থন্’। একটি খুনের তদন্তের কাজে তার ডাক পড়ে। ব্যোমকেশ অজিতকে নিয়ে হাজির হন ঘটনাস্থলে। খুনটি হয়েছিল একটি বাড়িতে, পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতির মাঝে। তাই এই গল্পের পটভূমি ঐ বাড়ি ছেড়ে বের হয়নি। ব্যোমকেশ গিয়ে শুরু করলেন জেরা আর সূত্র খোঁজার মতো তার স্বভাবসুলভ পদ্ধতি। অপরাধী বের করে সামনে আনতে ব্যোমকেশের খুব বেশি সমস্যা হয়নি। কিন্তু চমক থেকে যায় যখন ব্যোমকেশের মতো গোয়েন্দা চরিত্র প্রেমে পড়ে। এ গল্পের একটি চরিত্র সত্যবতীর প্রেমে পড়েন ব্যোমকেশ।

গোয়েন্দা সাহিত্য ও প্রেম যে একই রেখায় চলতে পারে এমনটি দুর্লভ। কিন্তু শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তার চরিত্রকে প্রেমে আবদ্ধ করে রাখেননি। সত্যবতীর সাথে তাকে বিয়েও করিয়ে দেন। তাদের একটি সন্তানের কথাও কয়েকটি গল্পে উল্লেখ আছে। পরবর্তীতে প্রায় প্রত্যেকটি গল্পে সত্য অন্বেষণের পাশাপাশি তাদের সংসারের গল্প, তাদের খুনসুটি, মনোমালিন্য এবং দু’জনের ভালোবাসার নমুনা পাওয়া যায়। একজন গোয়েন্দা চরিত্রের এমন সাংসারিক কাব্য বাংলা সাহিত্যে এর আগে দেখা যায়নি।

ব্যোমকেশের অন্যতম জনপ্রিয় একটি গল্পের নাম ‘রক্তের দাগ’। এ গল্পে সত্যকাম দাস নামক এক কিশোর এসে তাকে দায়িত্ব দেয় সে খুন হলে যেন ব্যোমকেশ সেই খুনের তদন্ত করে। একদিন সত্যিই সত্যকাম দাস খুন হয় আর ব্যোমকেশ নামে তদন্তে। গল্পটি একটি পারিবারিক কলহের। সে সত্যকামের খুনের রহস্য উদঘাটন করতে গিয়ে বের করে ফেলে তার বংশের একটি অপ্রিয় সত্য। আর সকল গল্পের মতো চোরকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করে ব্যোমকেশ এ রহস্যের যবনিকা পতন করেনি। আসামী ধরেও ব্যোমকেশ পুলিশকে জানায়নি একমাত্র মানবতার খাতিরে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি থেকে ধীরে ধীরে প্রত্যেকটি গল্পে ব্যোমকেশের বয়সের সাথে কলকাতা শহরের চিত্র বদল হয়েছে। ব্যোমকেশের জীবনে নারী এবং প্রেমের আবির্ভাব ঘটেছে। এবং যুদ্ধের পরে সংসারী হয়ে ব্যোমকেশ অজিত লেকের কেয়াতলায় বাড়ি করে থিতু হয়েছে। পাশাপাশি অজিতও বসে নেই। সে বইয়ের ব্যবসায় মনোযোগ দিয়েছে। ব্যোমকেশের গোয়েন্দা কাহিনী রসিয়ে রসিয়ে লিখে তো তার পেট চলে না। সে সময়ে ব্যোমকেশের বেশ নামডাক হলেও প্রসার তেমন হয়নি। তাই তার রোজগারও তেমন ছিলো না। এজন্য, বাড়ি করলেও গাড়ি তার হয়নি। বিখ্যাত সত্যান্বেষীকে তাই দেখা যেত রিক্সায় স্ত্রীকে নিয়ে ঘুরতে। কে কবে শুনেছে বিখ্যাত গোয়েন্দা রিক্সায় ঘোরে!

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীতে ব্যোমকেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রত্যেকটি সত্য আবিষ্কারের পরিশেষে যবনিকা পতন। ‘অগ্নিবাণ’ গল্পটি ছিলো এক ভয়ংকর রাসায়নিক নিয়ে। যে রাসায়নিক নিঃশ্বাসের সাথে দেহের ভেতরে ঢুকলে চোখের পলকে মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। এমন মৃত্যুবাণ নিয়ে ব্যোমকেশ বলেছিল ভবিষ্যতের কথা। পৃথিবী হিংসায় যেমন জ্বলে-পুড়ে একে অন্যেকে ধ্বংস করার মাতাল খেলায় মেতেছে। এমন পদার্থ তৈরি করলে এ বিশ্ব কতদিন টিকবে!

‘পথের কাঁটা’ গল্পে ব্যোমকেশের আরেক রূপ দেখা গেছে। অপরাধীকে ধরার পর অজিতের কাছে সে স্পষ্টমুখে অপরাধীর মেধার প্রশংসা করেছে। ‘বহ্নি-পতঙ্গ’ গল্পে দেখা মিলেছে কাব্যিক ব্যোমকেশের। এ গল্পের শেষে সত্যকে সামনে টেনে আনার সময় সে ভালোবাসা ও প্রেমের দুর্দান্ত এক সংজ্ঞা দিয়েছে, যা গোয়েন্দা চরিত্রের ভেতরে একটুকরো মানুষের প্রতিচ্ছবিকে তুলে ধরে। ব্যোমকেশের প্রত্যেকটি গল্পজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এমনই উদাহারণ। এজন্য এই গোয়েন্দার গল্পগাঁথা গোয়েন্দাগল্প থেকেও বেশি কিছু।

পাঠক, লেখার একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। পুরো লেখা জুড়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি একজন গোয়েন্দার সামাজিকতার নমুনা। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সবসময় চেষ্টা করে গিয়েছেন ব্যোমকেশ বক্সী চরিত্রকে যতটা সম্ভব বাস্তবভাবে তুলে ধরার, যাতে পাঠকরা তাকে একজন সমাজে বসবাস করা সাধারণত মানুষ ও অন্যের সমস্যা সমাধানের পেশাকে আর দশটা পেশার মতো স্বাভাবিকভাবে নিতে পারে। এজন্য ব্যোমকেশের স্বভাব, কর্মকাণ্ড, পরিচয় বা অবস্থা আর দশটি বাস্তব মানুষের মতো, কোনো বইয়ের পাতার চরিত্র নয়। তার কাছে আসা সমস্যাগুলোও আমাদের চারপাশের লোভ-লালসার, পারিবারিক কলহ, প্রেম ও ষড়যন্ত্রের মিশ্রণ। বাংলা সাহিত্যে বিচরণ করা বাকি গোয়েন্দা চরিত্রের গল্পের মতো রোমাঞ্চ উপভোগ্যতা ঠিক ব্যোমকেশের বইয়ে পাওয়া যাবে না।

কলকাতার আনন্দ প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত ‘ব্যোমকেশ সমগ্র’-তে ব্যোমকেশের সকল সত্য আবিষ্কারের ঘটনা ছাড়াও প্রতুলচন্দ্র গুপ্তের লেখা একটি প্রবন্ধ আছে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে প্রতুলচন্দ্র গুপ্তের চিঠি চালাচালির মাধ্যমে যোগাযোগ ছিলো। এজন্য ব্যোমকেশকে নিয়ে তার পরিকল্পনা জানাতেন প্রতুলচন্দ্র গুপ্তকে। এই প্রবন্ধ ও বই থেকে আভাষ পাওয়া যায় ব্যোমকেশ পত্নী সত্যবতীর বাড়ির সাথে গাড়ির চাহিদা ছিল।

১৯৭০ সালে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ‘বিশুপাল বধ’ নামক নতুন একটি গল্পে হাত দিয়েছিলেন। গল্পটি লিখে শেষ হবার আগেই তিনি পরপারে পাড়ি জমান। এই অর্ধেক গল্প পড়লে দেখা যায় কলকাতার একটি থিয়েটারের একটি খুনের রহস্য মাত্র শুরু হয়েছে। এ গল্পে সত্যবতীর গাড়ি পাবার একটি সম্ভাবনা মাত্র শুরু হয়েছিল। সত্যবতীর সেই সৌভাগ্য হয়নি, ব্যোমকেশও পারেননি এই থিয়েটারের রহস্য ভেদ করতে। এখনও হয়তো “পুঁটিরাম চা!” বলে তাকে চেচিয়ে ডাকতে শোনা যায়, দেখা যায় অজিতের সাথে গল্প করতে অথবা সত্যবতীর সাথে খুনসুটিতে মাততে। কিন্তু রহস্য আর তার দোরগোড়ায় আসে না!