“সে ছাড়া পেল বসন্তকালে।

কড়া রোদ চারদিকে। বাতাস উষ্ণ। গেটের বাইরে প্রকাণ্ড শিমুল গাছে লাল- লাল ফুল। বসন্তকালের লক্ষণ এই একটিই। সে একটা সিগারেট ধরিয়ে উদাস চোখে শিমুল গাছের দিকে তাকিয়ে রইল। এ্যাসিস্টেন্ট জেলার সাহেব তাকে শম্ভুগঞ্জ পর্যন্ত রেলের একটি পাস এবং ত্রিশটি টাকা দিয়েছেন। এবং খুব ভদ্রভাবে বলেছেন, ‘জহুর, ভালমত থাকবে।’ ছাড়া পাবার দিন সবাই খুব ভাল ব্যবহার করে।

জহুর আলী ছ’বছর তিন মাস পর নীলগঞ্জের দিকে রওনা হল। কড়া রোদ। বাতাস উষ্ণ ও আর্দ্র। বসন্তকাল।”

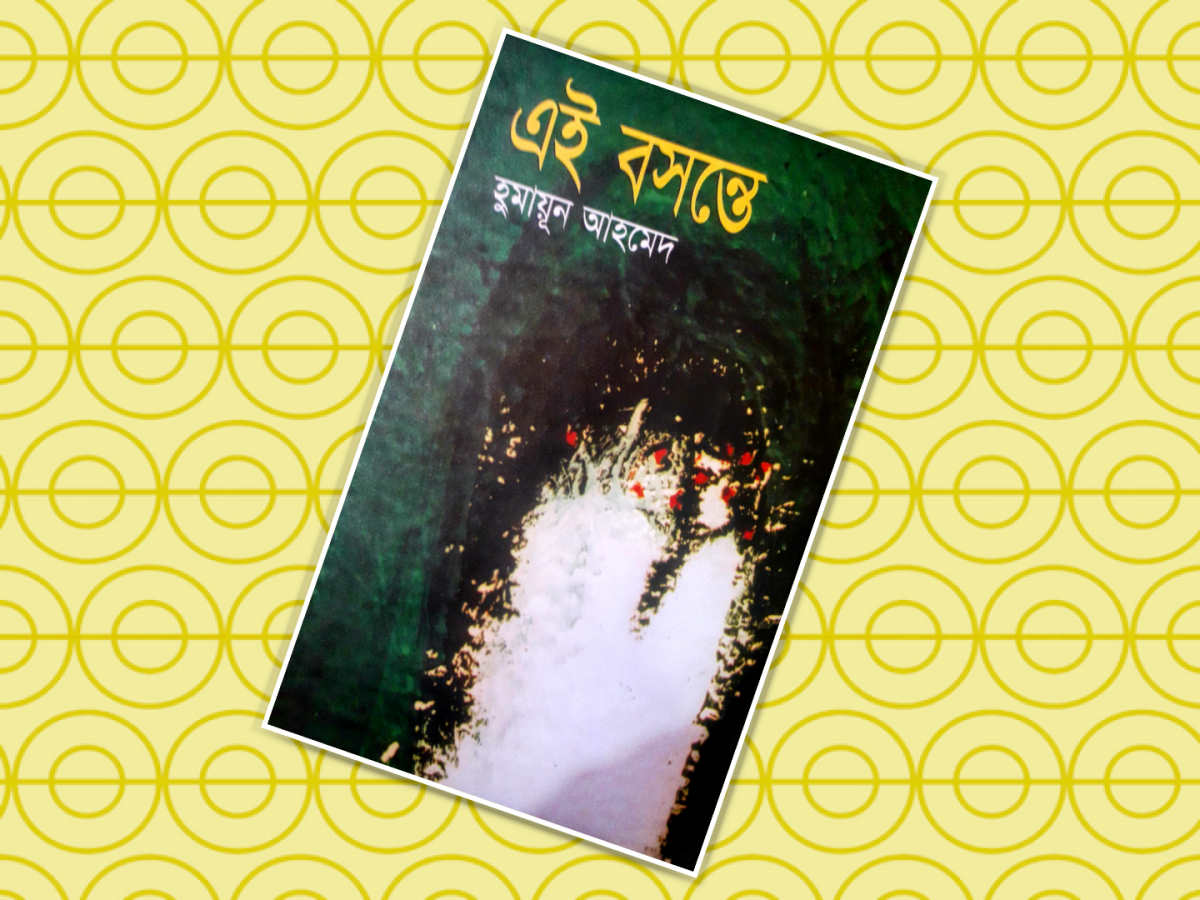

জেল থেকে জহুর আলীর মুক্তি পাওয়ার ঘটনা দিয়ে সূচনা হয়েছে ‘এই বসন্তে’ উপন্যাসটির। মফস্বল বা থানা শহরকে উপজীব্য করে হুমায়ূন আহমেদের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিগুলোর মধ্যে এটি একটি। ১৯৮৪ সালে ‘রোববার’ ঈদসংখ্যায় উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

জেল থেকে মুক্তি পেয়ে জহুর রওনা হয় নীলগঞ্জের দিকে। সত্তর বা আশির দশকে বাংলাদেশের বর্ধিষ্ণু মফস্বলগুলোর একটির প্রতিনিধিত্ব করেছে নীলগঞ্জ জায়গাটি। এই নীলগঞ্জে প্রভাব- প্রতিপত্তি বজায় রাখার জটিল রাজনীতি, সাধারণ মানুষের আপোসকামী মনোভাব এবং ভীতি ও আতঙ্কের আবর্তে প্রতিবাদী চেতনা তৈরির দিকটি উপস্থাপিত হয়েছে ‘এই বসন্তে’ উপন্যাসটিতে।

ছয় বছর তিন মাস পরে জহুর নীলগঞ্জে এসে উপস্থিত হয় তার দুলাভাই দবির মিয়ার বাড়িতে। ইতোমধ্যে জহুরের বড় বোন সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেছে এবং তার দুলাভাই দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছেন। জহুর নীলগঞ্জে উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথেই নীলগঞ্জের মানুষের নিস্তরঙ্গ জীবনে একটা চাপা উত্তেজনা লক্ষ করা যায়, অর্থাৎ ছয় বছর তিন মাস পরেও তারা জহুর আলীকে বিস্মৃত হতে পারে নি। জহুরের উগ্র মেজাজী দুলাভাই দবির মিয়াকেও শালাকে সাদরে গ্রহণ করতে দেখা যায়।

জহুর আলীকে নিয়ে মানুষের এই আগ্রহের কারণটা কি? কোন অপরাধে সে এতদিন জেলে ছিল? উপন্যাসের শুরুতেই একটা চাপা আগ্রহ ছড়িয়ে পড়ে পাঠকের মাঝেও।

হুমায়ূন আহমেদ তার কোনো উপন্যাসেই আয়োজন করে চরিত্রগুলোর পরিচয়পর্ব সৃষ্টির দিকে যান না, বরং তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলোর সাথে আমরা পরিচিত হই গল্পের ক্রমপ্রবাহেই। এই উপন্যাসটিও তার ব্যতিক্রম নয়। জহুর আলী কিংবা নীলগঞ্জের নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার সাথে আমরা পরিচিত হই ধীরে ধীরে।

ক্রমশ স্পষ্ট হয় যে নীলগঞ্জের সব ক্ষমতা যার হাতে পুঞ্জীভূত, সেই ছোট চৌধুরীর সাথে বিরোধের সূত্র ধরে জহুরকে এক মিথ্যা হত্যা মামলায় খুনের আসামি হিসেবে জেলে যেতে হয়েছিল। নীলগঞ্জেরই আরেক ছেলে বদি ভাই এবং তার স্ত্রী মিনুর সাথে বিশেষ সখ্যতা ছিল জহুরের। সেই বদিকেই খুন করিয়ে মিথ্যা মামলায় জহুরকে ফাঁসিয়ে দেন ছোট চৌধুরী।

জেল থেকে বের হয়ে কয়েকদিন পরেই মিনুর সাথে দেখা করে জহুর। জিজ্ঞেস করে,

“ভাবী, আমি একটা কথা জানতে আসলাম, আপনার মনে কি আমাকে নিয়ো কোন সন্দেহ আছে? আপনি কি কোনদিন ভেবেছেন আমি এই কাজটা করেছি?”

মিনু ভাবী কঠিন স্বরে বললেন, “ছিঃ, জহুর ভাই ছিঃ। আপনি আমাকে এত ছোট ভাবলেন?”

জহুর ক্লান্ত স্বরে বলল, “জেল- খানাতে আমার একটা কষ্টই ছিল। আমি শুধু ভাবতাম আপনি কি বিশ্বাস করেছেন আমি এই কাজটা করেছি।”

স্পষ্ট হয় যে, মিনুর প্রতি গভীর ভালবাসা আছে জহুরের। অন্যদিকে চৌধুরী সাহেব যিনি মিথ্যা খুনের দায়ে জহুরকে জেলে পাঠিয়েছিলেন, জহুর ছাড়া পেলে তিনি বরং আতঙ্ক অনুভব করা শুরু করেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার উদ্দেশ্যে জহুরের সাথে দেখা হলে তিনি বলেন,

“নীলগঞ্জের অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কি বল জহুর?”

জহুর তার উত্তরে থেমে থেমে বলে, “চৌধুরী সাহেব, কিছু- কিছু জিনিসের কোন পরিবর্তন হয় না।”

তবে কি চৌধুরী সাহেবের অন্যায়ের বিরুদ্ধে জহুর প্রতিশোধ নেবে? পাঠকের আগ্রহ এভাবেই ক্রমশ ঘনীভূত হয়।

জহুরের দুলাভাই দবির মিয়া আছেন এ উপন্যাসের একটা বিরাট অংশ জুড়ে। একজন আপোসকামী সাংসারিক মানুষ হিসেবে হুমায়ূন আহমেদ তাকে চিত্রিত করেছেন। প্রচণ্ড উগ্র মেজাজের হলেও একটি কোমল হৃদয় আছে তার। নিজের অসুস্থ স্ত্রী, স্ত্রীর আগের পক্ষের দুই ছেলে এবং শ্যালক জহুরের প্রতি ক্ষেত্রবিশেষে সেই স্নেহ এবং মমত্ববোধ প্রকাশ পায়।

এই শান্ত নীলগঞ্জেই অকস্মাৎ একটা নিষ্ঠুর ঘটনা ঘটে। বাজারের দোকান থেকে চুরির দায়ে পুলিশ ধরে নিয়ে যায় দবির মিয়ার দোকানের কর্মচারী মনসুরকে। সন্দেহের বশে পিটাতে পিটাতে এক সময় পুলিশ তাকে মেরে ফেলে। দবির মিয়া এই ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়েও চৌধুরী সাহেবের পরামর্শে চুপ হয়ে যায়। পুলিশের সাথে বিরোধে জড়ানো উচিত হবে না ভেবে অন্যরাও চুপ করে থাকে। পুলিশের সাথে মিলে চৌধুরী সাহেব ঘটনাটা ধামাচাপা দেওয়ার যথসাধ্য চেষ্টা করতে থাকেন। কারণ “নীলগঞ্জ খুব ঠাণ্ডা জায়গা, কিন্তু ঠাণ্ডা জায়গা একবার গরম হয়ে গেলে খুব মুশিবত হয়।”

এই মৃত্যুর ঘটনাটা প্রভাবিত করে কেবলমাত্র সাইফুল ইসলামকে। সে নীলগঞ্জের স্থানীয় মানুষ না, ঐ এলাকায় ভাড়া থেকে সে মেয়েদেরকে গান শেখায়। মনসুরের মৃত্যুর রাতে থানার পাশ দিয়ে আসার সময় শোনা বিকট এবং বিভৎস চিৎকার সে কিছুতেই ভুলতে পারে না। সে আদতে ভীতু টাইপের মানুষ হলেও এই ঘটনাটা সে বারবার চারপাশের মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকে। চৌধুরী সাহেবকে এই কথা জানালে তিনি জিজ্ঞেস করেন,

“বলেছে কে তোমাকে? জহুর বলেছে নিশ্চয়ই। …সে মুক্তিযুদ্ধের সময় কমান্ডার আছিল, অনেক কাজ কারবার করেছে বুঝলে? ডেঞ্জারাস লোক। যে যেটা বলে সেটাই বিশ্বাস করতে হয় না। চিন্তাভাবনা করতে হয়।”

তখন জহুরের নতুন এক পরিচয় আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়, পাশাপাশি এলাকার সব ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেও জহুরের ভীতি চৌধুরী সাহেবকে কীভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে তা পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অবশেষে সাইফুল ইসলামকেও দমিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়। তার ঘর সার্চ করে নিজের খাতায় এলাকার মেয়েদেরকে চিঠি লেখার অপরাধে চৌধুরী সাহেব তাকে লোকসম্মুখে বিশবার কান ধরে উঠ- বস করান। প্রতিবাদী হয়ে ওঠার আগেই সাইফুল ইসলামের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে চান তিনি।

নীলগঞ্জের একটা মজা খালের পাশে উবু হয়ে বসে থাকা সাইফুল ইসলামের তখনকার অবস্থা লেখক বর্ণনা করেছেন এভাবে,

“সাইফুল ইসলামের হঠাৎ করে জহুর ভাইয়ের কথা মনে পড়ল। জহুর ভাই না- কি একবার চৌধুরী সাহেবের পাঞ্জাবীর কলার চেপে ধরে বলেছিল, “হাত জোড় করে মাফ চাও না হলে এইখানেই খুন করে ফেলব।”

চৌধুরী সাহেব হাত জোড় করে মাফ চেয়েছিলেন। কতদিনের কথা, এখনো লোকে সেই ঘটনাটা মনে রেখেছে। তার নিজের কেন এ রকম সাহস নাই?”

অপমানিত এবং আতঙ্কিত সাইফুলের সামনে তখন প্রেরণা হয়ে উঠে জহুর আলী। তবে পুরো ঘটনায় জহুরের কোনো সক্রিয়তা পরিলক্ষিত হয় না। এদিকে জহুরের আপোসকামী সংসারী দুলাভাইও এই নির্লিপ্ত জহুরকে মেনে না নিতে পেরে বলে বসেন,

“এত বড় একটা অন্যায় হয়েছে, আর তুমি কিছুই করলা না? …তুমি মাছের মত হয়ে গেছ জহুর। সব মানুষ মাছের মত হলে বাঁচা যায় না। দু’একজন অন্যরকম মানুষ লাগে।”

তবে কি বর্তমান ‘জহুর’ আগের ‘জহুরে’র ছায়ামাত্র? জহুরের প্রতিবাদী সত্ত্বার কি মৃত্যু ঘটেছে, না কি সে আবারও জেগে উঠবে? —পাঠকের মনে অনেকগুলো প্রশ্ন একসাথে খেলা করতে থাকে।

এই উপন্যাসটির চরিত্র চিত্রণে হুমায়ূন আহমেদ বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রতিটি চরিত্রে সমান আলো ফেলে নিরাসক্ত ভঙ্গিতে বলা এই গল্পটি তাই পাঠকের কাছে যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসের ভূমিকায় লেখা হুমায়ূন আহমেদের কথা স্মরণ করা যেতে পারে,

“গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় আমি আমার সব লেখাই প্রচুর ঘষা মাজা করি। এখানে তা করা হয় নি। পরিমার্জনাহীন টানা লেখাতে এক ধরনের বন্য গন্ধ থাকে। এই বসন্তে তার প্রয়োজন ছিল।”

জীবনের বিভিন্ন মাত্রায় ভ্রমণের পাশাপাশি গভীরতম সত্য অনুসন্ধানের একটি প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় এই উপন্যাসে। এদিক থেকে এই উপন্যাসটি হুমায়ূন আহমেদের অন্য সব উপন্যাসের থেকে আলাদা। সত্তর বা আশির দশকে বাংলাদেশের মফস্বল শহরের মানুষ এবং পরিপার্শ্বের একটি সুনিপুণ উপস্থাপনা হিসেবে হুমায়ূন আহমেদের ‘এই বসন্তে’ উপন্যাসটিকে আমরা মনে রাখব।

অনলাইনে কিনুন- এই বসন্তে