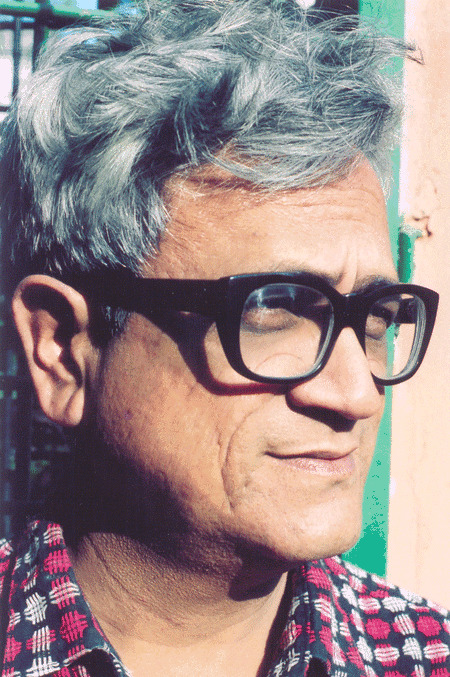

নব্বইয়ের দশকের কথা। বাংলাদেশের সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি সংক্রান্ত এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় কলকাতাস্থ বাংলাদেশের হাইকমিশনে। সভাপতি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। বাংলাদেশের অনেক লেখকের মতো আখতারুজ্জামান ইলিয়াসও সেই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। ‘বাংলাদেশের উপন্যাসে ভাষা কী হবে‘ এই বিষয়ের উপর সেখানে তিনি বক্তব্য রাখেন। অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় সেদিন তিনি বলেন, বাংলাদেশের সাহিত্যের ভাষা হবে বাংলাদেশের জনগণের মুখের ভাষার কাছাকাছি, তাতে পশ্চিম বাংলার চেয়ে বাংলাদেশের উপন্যাসের ভাষা যদি সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়, তবে তাকে অস্বাভাবিকভাবে নেয়ার অবকাশ নেই।

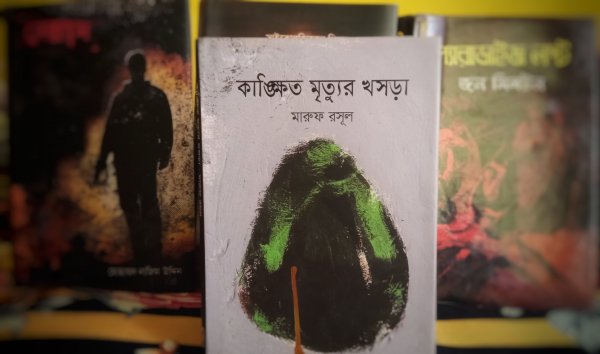

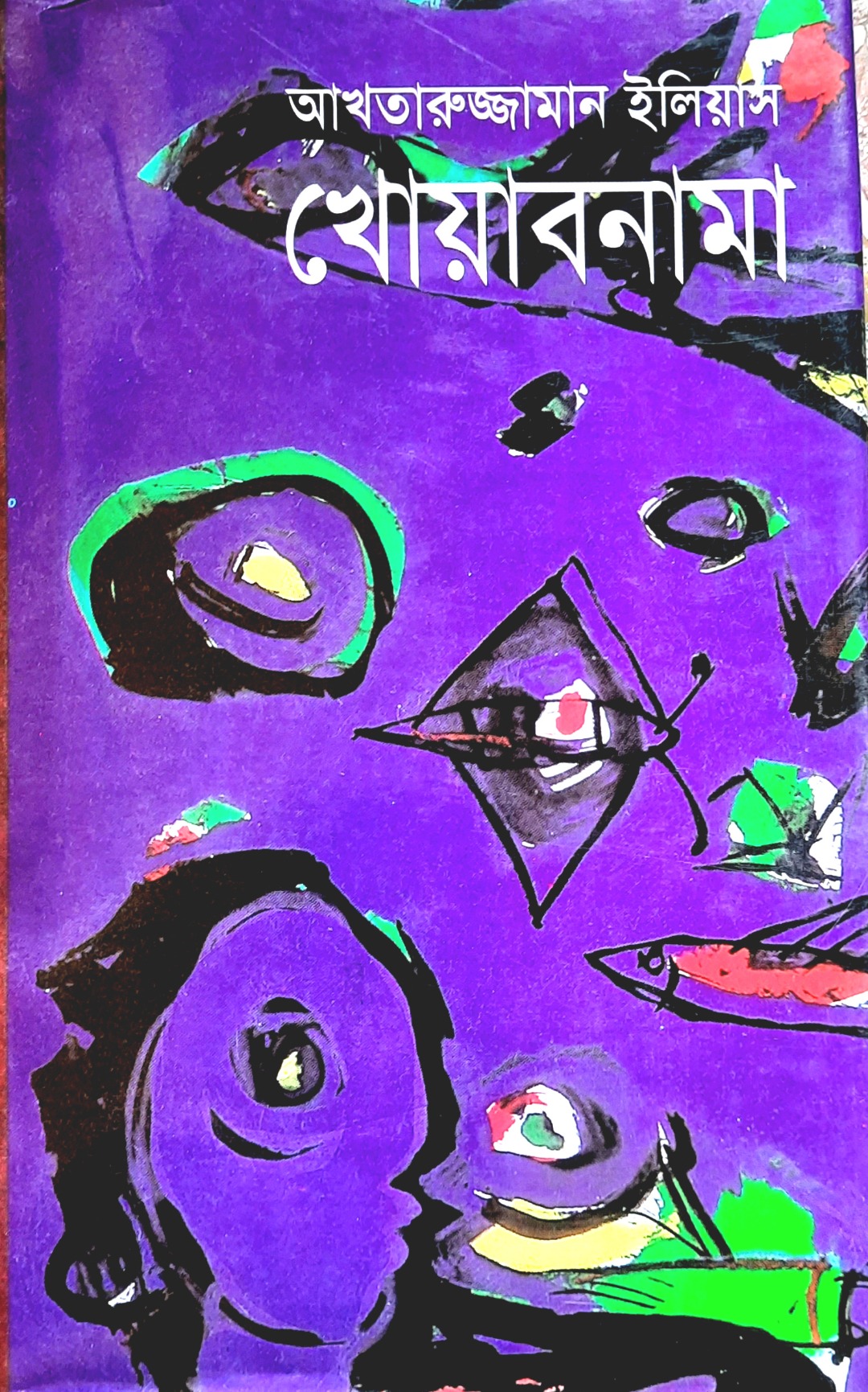

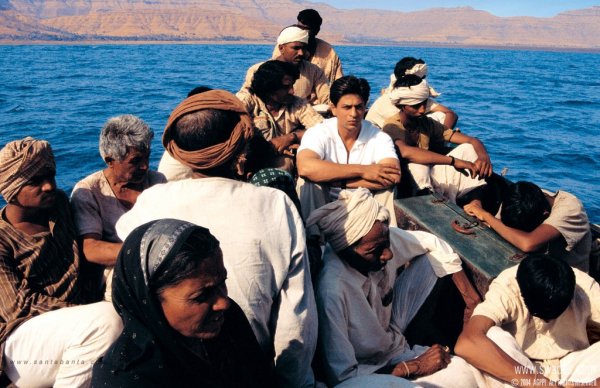

সেদিন সন্ধ্যায় এক অভিজাত হোটেলে সেমিনারে অংশগ্রহণকারী লেখকদের ডিনারে নিমন্ত্রণ করে দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা। কিন্তু সেখানে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে দাওয়াত দেওয়া হয়নি। কারণ তার ঐ বক্তৃতা তারা স্বাভাবিকভাবে নিতে পারেনি। সেই ক্ষোভ থেকেই সম্ভবত আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা করেন তার বিখ্যাত ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাস। উপন্যাসটি তিনি লেখেন বরেন্দ্র অঞ্চলের জনগণের মুখের একদম কাছাকাছি ভাষায়। শুধু তা-ই নয়, সংলাপে পুরোপুরি নিয়ে আসেন সেই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের কথ্যভাষা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসে যেমন দেখতে পাওয়া যায়।

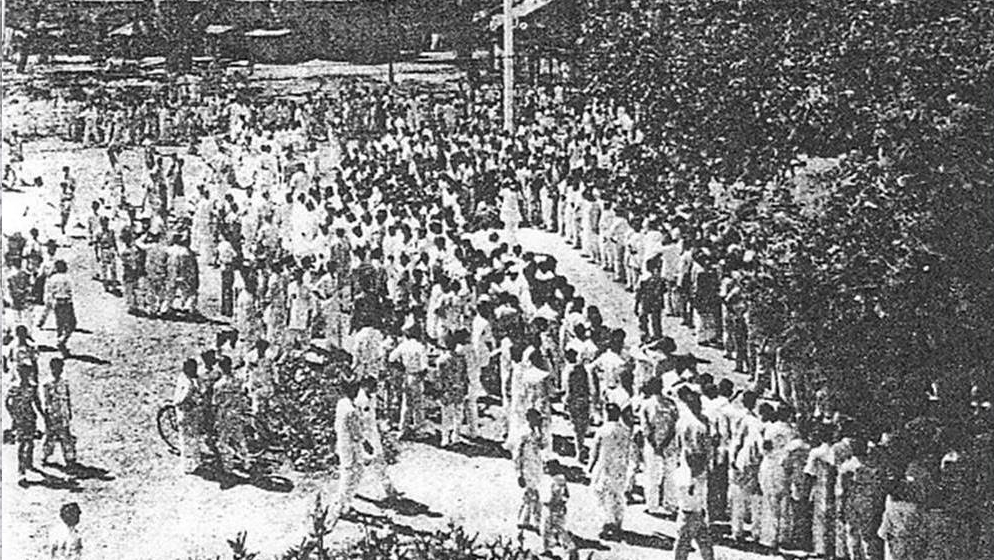

‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসের চরিত্রগুলোর বিচরণ দেশভাগের আশপাশের সময়ে। এটি ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস। পাতায় পাতায় উঠে এসেছে তেভাগা আন্দোলনের কথা। উঠে এসেছে তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ, ছেচল্লিশের নির্বাচন, সাতচল্লিশের দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর এসব ঘটনার সামাজিক প্রতিক্রিয়া।

দেশভাগের সময়টা উপন্যাসে মুখ্য হলেও লেখক পারদর্শিতার সাথে পলাশীর আম্রকানন থেকে শুরু করে ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলন ও ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের মতো ঘটনাগুলো উপন্যাসে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন। প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন সেসব আন্দোলনের নেতাদেরও।

যেমন- ফকির আন্দোলনের নেতা মজনু শাহের অনুসারী মুনশি বায়তুল্লাহ, যিনি ইংরেজদের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। উপন্যাসে প্রথম পাতায় এই বায়তুল্লাহ জীবন্ত হয়ে ওঠেন অলৌকিকভাবে। ভাবছেন, বিষয়টি ঠিক কেমন? তাই তো? উপন্যাসের ভাষ্যেই সেটি দেখুন,

মরার পর সেই গলায় জড়ানাে শেকল আর ছাই-ভস্মমাখা গতর নিয়া, মাছের নকশা আঁকা লােহার পান্টি হাতে সে (মুনশি বায়তুল্লাহ) উঠে বসলাে কাৎলাহার বিলের উত্তর সিথানে পাকুড়গাছের মাথায়। সেই তখন থেকে দিনের বেলা রােদের মধ্যে রােদ হয়ে মুনশি বায়তুল্লাহ ছড়িয়ে থাকে সারাটা বিল জুড়ে। আর রাতভর বিল শাসন করে ওই পাকুড়গাছের ওপর থেকেই। তাকে যদি একনজর দেখা যায় এই আশায় তমিজের বাপ হাত নাড়াতে নাড়াতে আসমানের মেঘ খেদায়।

তমিজ, তমিজের বাপ, কুলসুম, ফুলজান, কাদের, হুরমতুল্লাহ- এরা উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র। চরিত্রগুলোর সন্নিবেশ আর কথোপকথনে সোহরাওয়ার্দী-শেরেবাংলা থেকে শুরু করে ভবানী পাঠক আর ফকির মজনু শাহের মতো ঐতিহাসিক চরিত্র জীবন্ত থেকেছে উপন্যাসজুড়ে। চরিত্রগুলোর প্রধান বিচরণ স্থল স্কাৎলাহার বিল ও তার আশপাশের গ্রাম।

দেশভাগের সময় ছাড়িয়ে উপন্যাসের প্রেক্ষাপট যেমন পলাশি পর্যন্ত গড়িয়ে যায়, ঠিক একইভাবে উপন্যাসের চরিত্রগুলো কাৎলাহার বিল থেকে ভেসে যায় করোতোয়া, বাঙালী আর যমুনা নদীতে। ছড়িয়ে পড়ে কলকাতাতেও।

উপন্যাসের কাল্পনিক চরিত্রগুলোর মাঝে দেখা যায় এক অদ্ভুত সামাজিক ও পারিবারিক মিথস্ক্রিয়া। এদের সম্পর্ক-প্রেম-কাম এসব এক অনিশ্চিত অসম পথে এগোতে থাকে। ঠিক যেন সমসাময়িক রাজনৈতিক অগ্রগতির সাথে বাস্তবতার অসম্ভব মিল। ক্ষুধা, দারিদ্র্য আর বৈষম্যই নিয়ন্ত্রণ করে সবগুলো চরিত্র। ঠিক যেমন একদেশদর্শীতা, অনমনীয়তা, আর অবিশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করেছিল সমসাময়িক রাজনীতি আর সমাজকে।

ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাসে সাধারণত কাল্পনিক কাহিনি বিন্যাসের ফাঁকে ফাঁকে ঐতিহাসিক উপাদানগুলো স্থাপন করা হয়। উপন্যাসে সামাজিক উপাদানের জন্যও একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু ‘খোয়াবনামা’য় সেটি হয়ে ওঠেনি। এখানে বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক উপাদানের ফাঁকে ফাঁকে গল্পগুলো আশ্রয় নিয়েছে। গল্পগুলো আশ্রয় পেয়েছে সমসাময়িক রাজনীতি আর সামাজিক বিবর্তন-রেখার প্রান্তিক সীমায়। তাই এ উপন্যাসের গল্পের প্রবাহে অবিচ্ছিন্ন রস নেই। কল্পনাপ্রবণ পাঠকেরা হয়তো এর পতায় পাতায় অবিরাম রোমাঞ্চ পাবেন না। তবে সাধারণের জীবনাচরণ, প্রকৃতি, প্রকৃতির সাথে জীবনের মাখামাখি, কৃষি, বর্গা আর জোতদারির কষাঘাতে জর্জরিত কৃষক, অবিরাম স্বপ্নের ফোয়ারা, স্বপ্নব্যাখ্যার তাড়না আর খোয়াবনামার গূঢ়তা খোয়বনামা উপন্যাসের পাঠককে এক দৈব শক্তিতে আচ্ছন্ন করে রাখে।

উপন্যাসের গাঁথুনিকে ভেঙে ভেঙে সুখপাঠ্য করার কৃত্রিম প্রবণতা নেই। বাক্যগুলো অবিরাম স্রোতের মতো প্রবাহমান। পাঠক উত্তরাঞ্চলের মানুষ না হলে আঞ্চলিক শব্দের দুর্বোধ্যতায় মাঝে মাঝে খেই হারাতে পারেন।এরপরেও এক আবছায়া মোহ পাঠককে বইয়ের শেষ অবধি নিয়ে যায় এবং এখানেই বইটির স্বকীয়তা।

উপন্যাসে হাসি-কান্নার মুহুর্তগুলো লেখক নির্লিপ্ততভাবে চিত্রিত করেছেন, যেন সেসবে লেখকের কোনো দায় নেই। গল্পে বিশাল আবহ সৃষ্টি করে টুইস্ট আনা হয়নি। বিশেষ করে ট্রাজিক মুহুর্তের বর্ণনায় লেখক ছিলেন সংবেদনশীল। মানবজীবনে মহাসমারোহে ট্রাজেডি আসে না। তাই ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসের ট্রাজিক মুহুর্তগুলো চিত্রিত হয়েছে সমারোহহীন, স্বাভাবিক ছন্দে, মাঝে মাঝে হাস্যরসের ভেতর দিয়ে। তবে সেই মুহুর্তগুলো মানবজীবনের গতিপথ কীভাবে পাল্টে দেয় সেটি তুলে ধরতে লেখক সমারোহের কমতি রাখেননি।

“এই উপন্যাসের ব্যাপ্তি এবং পরিধি সমস্ত বাঙালি জাতির মর্মমূলকে স্পর্শ করেছে। ‘খোয়াবনামা’ একটি মহাকাব্য। প্রশ্ন উঠতে পারে, কী ধরনের মহাকাব্য? পরাজয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে কি মহাকাব্য রচনা সম্ভব? সবিনয়ে বলব, অবশ্যই সম্ভব। ইলিয়াসের খােয়াবনামা একটি মহাকাব্য।“, বলেছেন আহমদ ছফা। ‘খোয়াবানামা’ নিয়ে আহমদ ছফার এই মূল্যায়নই সম্ভবত শ্রেষ্ঠ।

তবুও উপন্যাসটি পড়ার সময় সরল পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগবে- যদি উপন্যাসের কাহিনী প্রবাহ আরেকটু সহজবোধ্য হতো কিংবা আরেকটু সুখপাঠ্য হতো, তবে কি উপন্যাসটি আরো অসাধারণ হয়ে উঠতো, নাকি সেটি করতে গেলে এটি স্বকীয়তা হারাতো? নাকি এটিই লেখকের উপন্যাস লেখার সহজাত প্রবণতা? ভালবেসে প্রশ্ন জাগবে। সাহিত্য সমালোচকরাই হয়তো এর উত্তর দিতে পারবেন।

---Poster.jpg?w=600)