২০০৫ সাল। বাংলাদেশে খুনী মিন্টু (শাহাদাৎ আলি শিপলু পরিচালিত) নামের একটি চলচ্চিত্র রচিত হয়, শ্যুট করা হয়, সেন্সর বোর্ড থেকে ছাড়পত্র পায়, এবং মুক্তিও পেয়ে যায়। অ্যাকশনধর্মী এই ছবিটি যখন দেশের মফস্বল শহর ও প্রত্যন্ত জেলাগুলোতে ছড়িয়ে পড়ছিল, সেই একই সমান্তরালে একটি গরমাগরম গুজবও বাজারে ছড়িয়ে যায়: ছবিটিতে বাংলাদেশি নায়িকাদের পর্নোগ্রাফিক দৃশ্য রয়েছে। ফলে ছবিটির নামের সাথে ‘অশ্লীল’ তকমা লেগে যায়, এবং সারাদেশে—রংপুর, খুলনা থেকে শুরু করে যশোর, সিলেট—সর্বত্র ছবিটির টিকিট বিক্রি হু হু করে বেড়ে যায়। এদিকে পুলিশ অফিসার আর সাংবাদিকরাও পিছে লেগে যায় ছবিটির; অবৈধ দৃশ্যগুলো খুঁজে বের করতে হবে। ২০০৫ সালের শেষ দিকে, মাত্র ছয় সপ্তাহ হলে চলার পরই, ছবিটির প্রচার বন্ধ করে দেয়া হয়, এবং ‘অশ্লীল’ ও ‘কুরুচিপূর্ণ’ দৃশ্য থাকার দায়ে বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড কর্তৃক ছবিটিকে নিষিদ্ধ করা হয়।

এখন অনেক পাঠকের মনেই হয়তো প্রশ্ন জন্মাচ্ছে: আসলেই কি গুজবটি সত্য ছিল? আসলেই কি ছবিটিতে তথাকথিত ‘অশ্লীলতা’ ছিল? এক কথায় উত্তর হবে: হ্যাঁ, ছিল।

আমরা এমন একটি সময়ের কথা বলছি, যখন শুধু এই খুনী মিন্টুই নয়, বাংলাদেশে এমন আরো অনেক ছবির চল ছিল। দৃশ্যপটটি ছিল অনেকটা এমন: আপনি বাংলাদেশের কোনো একটি ছোট শহরের সিনেমা হলে বসে একটি ছবি উপভোগ করছেন। ছবির কাহিনী সেই চিরাচরিত ভালো বনাম মন্দের লড়াই। অতি স্বাভাবিকভাবেই সেখানে রয়েছে নাচ-গান-মারামারি। আর তারই এক ফাঁকে হঠাৎ করে, ছবির কাহিনীর সাথে অপ্রাসঙ্গিক কিছু দৃশ্যের উদয় হবে পর্দায়। এবং যেমন হুট করে এসেছিল তেমন হুট করেই আবার তাদের প্রস্থানও ঘটবে। তবে যেটুকু সময় তাদের উপস্থিতি থাকবে, সেটুকুই যথেষ্ট সিনেমা হলের পুরুষ সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শকদের মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে। কারণ সেই দৃশ্যগুলোতে দেখানো হবে নারীদের উন্মুক্ত জননাঙ্গ বা স্তন।

না, এসব দৃশ্যের আকস্মিক উপস্থাপন কোনো দুর্ঘটনা নয়। নির্মাতারা ভুল করে ছবির মাঝে এমন দৃশ্য ঢুকিয়ে দিতেন না। বরং এই খাপছাড়া দুই-একটি দৃশ্যই ছিল তখনকার সময়ে ছবির মূল আকর্ষণ। এই দৃশ্যগুলো দেখার জন্যই দর্শক (যাদের অধিকাংশ পুরুষ) পকেটের টাকা খরচ করে টিকিট কিনত, এবং তিন ঘণ্টা ধৈর্য ধরে, ছারপোকার অনবরত কামড় সহ্য করেও, বসে থাকত সিনেমা হলের দূষিত ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে।

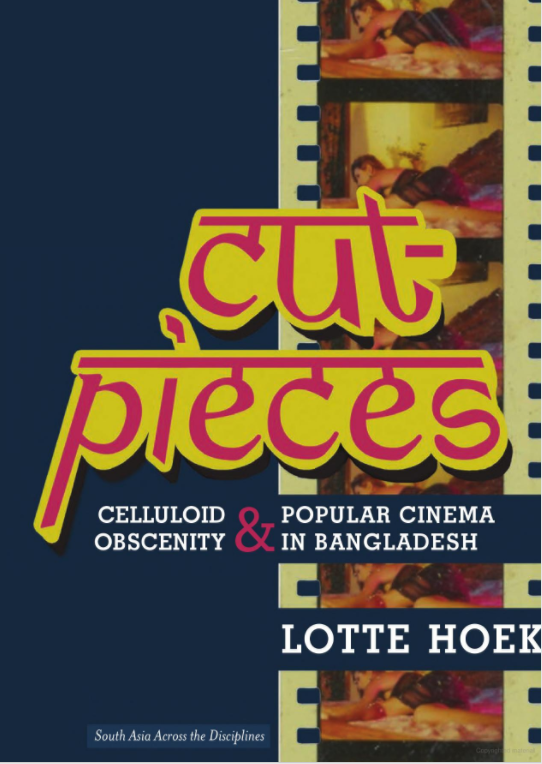

এই যে দৃশ্যগুলোর কথা বলা হচ্ছে, এগুলোর নাম কাটপিস। একসময় বাংলাদেশের জনপ্রিয় চলচ্চিত্রগুলোতে এসব কাটপিসের উপস্থিতি এবং অশ্লীলতা উপজীব্য করেই ২০১৩ সালে প্রকাশিত হয় Cut-Pieces: Celluloid Obscenity and Popular Cinema in Bangladesh শীর্ষক বইটি, যার রচয়িতা লোটে হাওক।

লোটে হাওক এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক নৃতত্ত্ব বিভাগের একজন ফ্যাকাল্টি সদস্য। তার মূল আগ্রহের বিষয় গণমাধ্যম ও নৃতত্ত্ব, এবং দক্ষিণ এশিয়ার গণমাধ্যমের সাথে এ অঞ্চলের নৃতত্ত্বের যে গভীর যোগাযোগ রয়েছে, তা নিয়ে তিনি দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। সেটির অংশ হিসেবেই তিনি বাংলাদেশি চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিতে কাটপিস সংযোজন ও অশ্লীলতা নিয়েও গবেষণা করেছেন। এই গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে তার রচিত গবেষণাপত্রটিই পরবর্তীতে বই আকারে প্রকাশ করে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস।

অন্যান্য অনেক ইউরোপিয়ানের মতো, হাওকের শখ ছিল পৃথিবীটাকে ঘুরে দেখার। তবে হাওক ব্যতিক্রম এখানেই যে, গ্র্যাজুয়েশনের পর কোনো উন্নত দেশে থিতু হওয়ার বদলে, তিনি চলে আসেন বাংলাদেশে। এখানে এসে তিনি বাংলাদেশি সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হন, এবং তার মনে এতটাই মুগ্ধতা জন্মে যে, তিনি বাংলা ভাষাটাও শিখে ফেলেন। ফলে যখন সময় আসে মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য গবেষণার বিষয় ঠিক করার, তিনি মনস্থির করেন বাংলাদেশি চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রি নিয়েই কাজ করার।

হাওক তার গবেষণার ব্যাপারে এতটাই নিবেদিত ছিলেন যে, পুরো দশটি মাস তিনি সময় কাটান একটি ফিল্ম ক্রুর সাথে। এরপর তিনি শুরু করেন বাংলা ছবি দেখা। সিনেমা হলে গিয়ে চলমান ছবিগুলো তো তিনি দেখতেনই, পাশাপাশি ভিসিডিতেও দেখতেন অপেক্ষাকৃত পুরনো ছবিগুলো। গবেষণার কাজে তিনি প্রায় পুরো বাংলাদেশই চষে বেড়ান। যশোর, খুলনা, সিলেট, রংপুর তো রয়েছেই, পাশাপাশি জয়পুরহাট, ফেনি, কুড়িগ্রাম, ভুরুঙ্গামারী- কোথায় পা পড়েনি তার!

হাওক তার গবেষণায় মূলত চেষ্টা করেন বাংলাদেশি চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রির ‘অস্থিতিশীল’ দিকটির উপর আলোকপাত করতে। এই অস্থিতিশীলতা তৈরির পেছনে যেমন সমসাময়িক বাংলাদেশি গণমাধ্যম ব্যবস্থার একটি প্রভাব ছিল, তেমনই সেটি আরো প্রকট রূপ ধারণ করেছিল ছবির মাঝে মাঝে কাটপিস সংযোজনের মাধ্যমেও। তিনি জানার চেষ্টা করেছিলেন সেন্সরশিপ নীতিমালাকে পাশ কাটিয়ে নির্মাতারা কেন তাদের ছবিতে ‘অশ্লীল’ দৃশ্য ঢোকানোর চেষ্টা করতেন।

১৯৯৯ সালে এরিক শেফার তার ‘Bold! Daring! Shocking! True!’ A History of Exploitation Films, 1919– 1959.” শীর্ষক গবেষণায় দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রে চলচ্চিত্র কীভাবে সাংস্কৃতিক শোষণের হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। হাওক শেফারের এই বক্তব্য ধার করেই সেটিকে দক্ষিণ এশীয় ছাঁচে ফেলার চেষ্টা করেন, যেখানে তার গবেষণার জায়গা থাকে বাংলাদেশ, আর প্রধান চলক হিসেবে তিনি বেছে নেন চলচ্চিত্রে কাটপিস সংযোজনের প্রবণতাকে। তিনি আরো চেষ্টা করেন চলচ্চিত্র নির্মাণের চক্রের মনস্তত্ত্ব ও দর্শকের কাটপিস সংবলিত ছবি দেখার কারণ উদ্ঘাটনের।

খুনী মিন্টু ছবিটির মাধ্যমে হাওক তার কেস স্টাডি সাজান, এবং এর মাধ্যমে তিনি তুলে ধরেন কীভাবে ‘কাটপিস ফেনোমেনন’ বাংলাদেশি চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিতে একটি ‘ফ্রাঙ্কেস্টাইনীয়’ রূপ ধারণ করেছিল, যেখানে কাটপিস সংযোজন ছিল বৈশ্বিক গণমাধ্যমের আধিপত্যের বিপরীতে বাংলাদেশি চলচ্চিত্র নির্মাতাদের পক্ষ থেকে একটি পাল্টা আক্রমণের প্রচেষ্টা! হাওক দেখানোর চেষ্টা করেন কীভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কাটপিসগুলো তাদের মূল ভূমিকা (সিনেমা হলে দর্শক টানায় প্রভাবক হিসেবে কাজ করা) থেকে বেরিয়ে এসে গোটা চলচ্চিত্র উৎপাদন প্রক্রিয়াকেই খোলনলচে পালটে দিয়েছিল। কাটপিস ছবির জয়জয়কার দেখে ঢাকার চলচ্চিত্র প্রযোজকরা ছবি নির্মাণের পেছনে বড় অঙ্কের বাজেট ব্যয় করা বন্ধ করে দেন। ছবিতে বড় বড় তারকাদের নেয়ারও আর প্রয়োজন বোধ করেন না তারা। এর বদলে তারা নিম্নমানের পরিচালক ও অভিনেতা-কলাকুশলীদের নিয়ে, স্রেফ কাটপিস সংযোজনের মাধ্যমেই ছবি থেকে লাভের নিশ্চয়তা সৃষ্টি করতে শুরু করেন।

তবে কাটপিস ছবি কি শুধু ঢাকার প্রযোজকদের জন্য নিশ্চিত লাভের ব্যবস্থা করারই একটি রাস্তা ছিল? শুধু প্রযোজকদের চাওয়াতেই কি একটি দেশের চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রি এভাবে ‘নিম্নগামী’ হতে পারে? এসব প্রশ্নও হাওক উত্থাপন করেন, এবং তার অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিভেদের বিষয়গুলো (যেমন আইন, পরিবার ও দলীয় রাজনীতির ক্ষেত্র)।

একটি জিনিস কিন্তু বেশ পরিষ্কার, শুধু প্রযোজক-নির্মাতারা কোনো কিছু বানালেই দর্শক সেটি দেখতে বাধ্য হয় না। প্রযোজক-নির্মাতারা যা বানাচ্ছে, তার সাথে দর্শকের চাহিদারও মিল থাকতে হবে। এবং কাটপিস ছবির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ শ্রেণীর দর্শক চাহিদাও একদম খাপে খাপে মিলে গিয়েছিল। বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা এমন যেখানে বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে সহিংসতা ও যৌনতার মতো নিষিদ্ধ বিষয়গুলো পরম পুলকের উপাদান। সেই মানুষগুলোই পরিণত হয়েছিল কাটপিস ছবির ভোক্তায়, যে কারণে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর দর্শক চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেও, ঢাকার চলচ্চিত্র প্রযোজকদের ব্যবসার পথ বন্ধ হয়নি। বরং তারা তাদের এমন একটি নিয়মিত ভোক্তাগোষ্ঠী সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল, যারা স্বল্প বাজেটের, মানহীন ছবিও স্রেফ সহিংসতা ও যৌনতা উপভোগ করতে বারবার হলে গিয়ে দেখবে।

তবে পুরো বইজুড়েই হাওক একটি ব্যাপারে নিজের অবস্থান পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করেন যে অনেক বুদ্ধিজীবী ও চলচ্চিত্র বিশ্লেষকের কাছে বাংলাদের চলচ্চিত্রের অশ্লীলতা ইসলামি নৈতিকতা ও বিধিনিষেধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বলে গণ্য হলেও, তিনি এমন অতিসাধারণীকরণে বিশ্বাসী নন।

বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে খুনী মিন্টু ছবির চিত্রনাট্য তৈরির প্রক্রিয়ার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে চিত্রনাট্যকার একটি বাস্তবসম্মত কাহিনী দাঁড় করানোর চেষ্টা করলেও, প্রযোজকের মনস্কামনার কাছে তা হার মেনে যায়। প্রযোজকের ইচ্ছাতেই চিত্রনাট্যে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কিন্তু যৌনোদ্দীপক দৃশ্য সংযোজিত করতে বাধ্য হন চিত্রনাট্যকার। এক্ষেত্রে বেশ কয়েকজন মিলে চিন্তাভাবনা করে ঠিক করা হয় যে চিত্রনাট্যটি কীভাবে সাজালে, মাঝে মাঝে কাটপিস সংযোজনের প্রক্রিয়াটিও অপেক্ষাকৃত সহজতর হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়টিও খুবই চমকপ্রদ, কারণ এখানে চিত্রগ্রাহকের দৃষ্টিতে চিত্রনাট্যের পুনঃনির্মাণের বিষয়টি দেখানো হয়েছে। নিঃসন্দেহে চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে চিত্রগ্রাহকের একটি বড় ভূমিকা থাকে, কেননা শেষ পর্যন্ত তার মুনশিয়ানাতেই প্রতিটি দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি হয় ও পরবর্তীতে দর্শকের সামনে উপস্থাপিত হয়। তবে মজার বিষয় হলো, অন্যান্য বড় বড় চিত্রগ্রাহক বা নির্মাতাদের আত্মজীবনীতে আপনারা যেমন দেখে থাকেন চিত্রগ্রহণের ক্ষেত্রে নান্দনিকতার বিষয়টিকে প্রাধান্য পেতে, তার বদলে এই ছবির চিত্রগ্রাহকের কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে দর্শককে সুড়সুড়ি প্রদানের বিষয়টিই।

তৃতীয় অধ্যায়ে হাওক কথা বলেন পাঁচজন ভিন্ন ভিন্ন অভিনেত্রীর সাথে, যারা খুনী মিন্টু ছবির সাথে যুক্ত ছিলেন। তারা এই অধ্যায়ে হাওকের কাছে বর্ণনা করেন এ জাতীয় ছবিতে শরীরী প্রদর্শনের বিষয়টিকে তারা কীভাবে দেখেন, এবং এ ধরনের শরীরী প্রদর্শনের জন্য তাদেরকে কী কী বাস্তবতার সম্মুখীন হতে হয়।

চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে সম্পাদকের ভূমিকা। কেননা এ ধরনের ছবিতে কাটপিস সংযোজনের গুরুদায়িত্ব তো তাকেই পালন করতে হয়। হাওক দেখিয়েছেন কীভাবে কাটপিসগুলো মূল ছবির সাথে যুক্ত করা হয়, এবং সেখানে মন্তাজ একটি বড় অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে। এই অধ্যায়ে আরো দেখানো হয়েছে সেই বিশেষ পদ্ধতি, যার মাধ্যমে সেন্সর বোর্ডকে ফাঁকি দিয়ে, তাদের ছাড়পত্র পাওয়ার পর ছবির রিলে নতুন করে অশ্লীল দৃশ্যগুলো বসিয়ে দেয়া হয়।

পঞ্চম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে কীভাবে ছবিটির নেতিবাচক প্রচারণার জন্য শুটিং কেন্দ্রিক বিভিন্ন বিতর্ক ছড়িয়ে দেয়া হয়। সেই সাথে পত্রপত্রিকায় ছবির কলাকুশলীদের নামে বিভিন্ন মসলাদার গুজবও সরবরাহ করা হয় যাতে করে দর্শকরা ছবিটি দেখতে হলমুখী হয়।

আর সর্বশেষ ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখানো হয় ছবিটি মুক্তির পর সর্বসাধারণ কীভাবে সেটিকে গ্রহণ করে। ২০০৫ সালের ঈদ-উল-ফিতরে বাংলাদেশের মফস্বল শহরগুলোতে মুক্তি পায় খুনী মিন্টু, এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানের চাহিদা অনুযায়ী কাটপিসের সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে একই ছবিরই অনেকগুলো সংস্করণ তৈরি হয়। অবশ্য সরাসরি দর্শকদের চাহিদা তো আর পরিমাপের উপায় ছিল না, তাই বিভিন্ন স্থানের হল মালিক ও প্রজেকশনিস্টদের মতের উপর ভিত্তি করেই সেসব সংস্করণ নির্মিত হয়। যেমন কিছু স্থানের হল মালিকরা হয়তো খুবই উদার, তাই তাদের হলে কাটপিসের মাধ্যমে পরিপূর্ণ নগ্নতাই প্রচার করা যায়। আবার কিছু কিছু হল মালিক কিছুটা রক্ষণশীল, তাই তাদের হলে প্রদর্শনের সময় খানিকটা রাখঢাক বজায় রাখতে হয়।

এই বইয়ের সবচেয়ে ইতিবাচক দিক হলো হাওকের ভাষ্যে উপস্থাপিত নৃতাত্ত্বিক বিবরণগুলো। মনে রাখতে হবে, তিনি শুধু একজন গণমাধ্যম বা যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ নন, তার গবেষণার মূল বিষয় নৃতত্ত্ব। তাই কাটপিস সংযোজন ও অশ্লীল ছবি নির্মাণের পেছনে নির্মাতাদের আচরণিক বৈশিষ্ট্য, সেসব ছবিতে অভিনয়কারীদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং দর্শকদের মনস্তত্ত্ব, সবদিকেই সমান গুরুত্বারোপের প্রচেষ্টা ছিল লক্ষণীয়।

একজন বিদেশিনী ও নারী হওয়ার সুবাদে তৎকালীন বাংলাদেশি চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রির কলুষিত পরিবেশে ঘুরে বেড়িয়ে সকল তথ্য সংগ্রহ করা সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু সেই কাজটিই দারুণ দুঃসাহসের সাথে, অনায়াসে করে দেখিয়েছেন হাওক।

নব্বইয়ের দশকের শেষভাগ থেকে শূন্য দশকের প্রথমার্ধে কাটপিস ও অশ্লীলতা বাংলাদেশি চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে বড় মাথাব্যথার কারণ ছিল, এবং অনেকের মতে এগুলোই বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের পিছিয়ে পড়ার জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী। কেউ কেউ তো আবার মনে করেন এর ফলে বাংলাদেশি চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রি প্রায় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তেও পৌঁছে গিয়েছিল। অশ্লীলতা বাংলা চলচ্চিত্রের যে ক্ষতি করে গিয়েছিল, এখনো তা পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। সুতরাং এটি যে খুব সহজেই গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, যে কাজটি একজন বাংলাদেশিরই করার কথা ছিল, সেটি কিনা করেছেন দূরদেশের একজন মানুষ!

তবে সে যা-ই হোক, বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের একটি কলঙ্কিত সময়কে তুলে ধরার ক্ষেত্রে হাওকের এই বইটি একটি অসামান্য দলিল। কেউ যদি বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে কাটপিস ও অশ্লীলতার উৎপাতের স্বরূপ জানতে চান, আরো ভালোভাবে উপলব্ধি করতে চান ঠিক কী কারণে ‘ঢালিউড’ মৌলিকতা, সৃজনশীলতা, নান্দনিকতা, বিষয়গত প্রাচুর্যের মতো বিষয়গুলোকে জলাঞ্জলি দিয়ে অশ্লীলতার জোয়ারে গা ভাসিয়েছিল, তাদের জন্য এই বইটি অবশ্যপাঠ্য।

বই ও সিনেমা সম্পর্কিত চমৎকার সব রিভিউ আমাদের সাথে লিখতে আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন এই লিঙ্কে: https://roar.media/contribute/

সিনেমা সম্পর্কে আরও জানতে পড়তে পারেন এই বইগুলোঃ