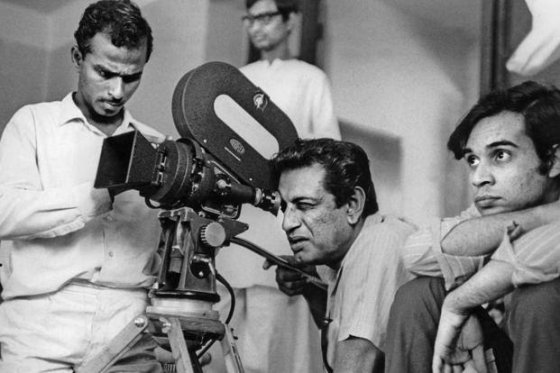

বাংলা চলচ্চিত্রের আকাশে উজ্জ্বলতম নক্ষত্রগুলোর একটি সত্যজিৎ রায়। বাংলা চলচ্চিত্রকে বিশ্বের বুকে নিয়ে যাওয়ার সুমহান দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। জীবনবোধের গভীর ছোঁয়ায় সেলুলয়েডের ফিতায় তিনি এঁকেছেন সমাজ এবং পরিপার্শ্বের কঠিন বাস্তব চিত্র। তাই দেখা শেষ হওয়ামাত্রই তাঁর চলচ্চিত্রের আবেদন ফুরিয়ে যায় না, বরং রেশ থেকে যায় বহুক্ষণ। আমাদের চারপাশকে আমরা যেন নতুন করে দেখতে পাই, সমাজের আমূলে প্রোথিত সমস্যার পাশাপাশি মানুষের অন্তর্জগতের প্রকৃত স্বরূপ সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

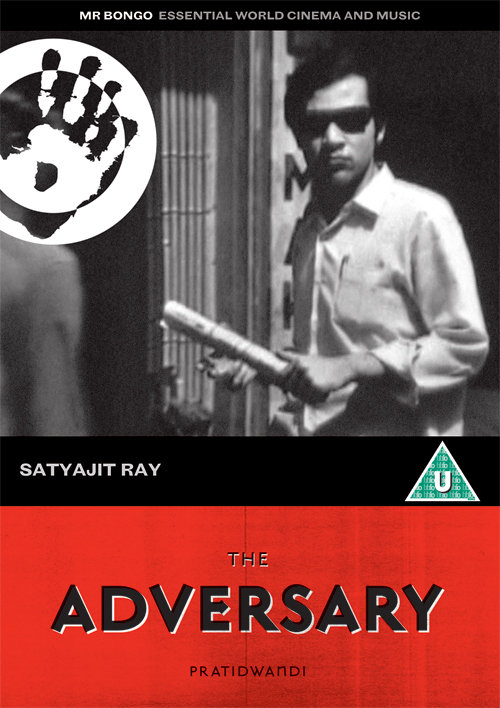

একদিকে তিনি নির্মাণ করেছেন ‘পথের পাঁচালী’ (১৯৫৫), ‘অপরাজিত’ (১৯৫৬), ‘অপুর সংসারে’র (১৯৫৯) মতো কোমল রোমান্টিক চলচ্চিত্র, তেমনিভাবে সময়ের যথার্থ প্রতিফলন ঘটিয়ে তার কঠোর বাস্তব রূপটিও তাঁর চলচ্চিত্রে এসেছে। ১৯৭০, ১৯৭১ এবং ১৯৭৫ সালে যথাক্রমে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’, ‘সীমাবদ্ধ’ এবং ‘জন অরণ্য’– চলচ্চিত্র তিনটিকে সত্যজিৎ রায়ের ‘কলকাতা ত্রয়ী’ বা ‘রাজনৈতিক ত্রয়ী’ বলা হয়। এই তিন চলচ্চিত্রে তিনি তৎকালীন কলকাতার সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার রূপায়ন করেছেন।

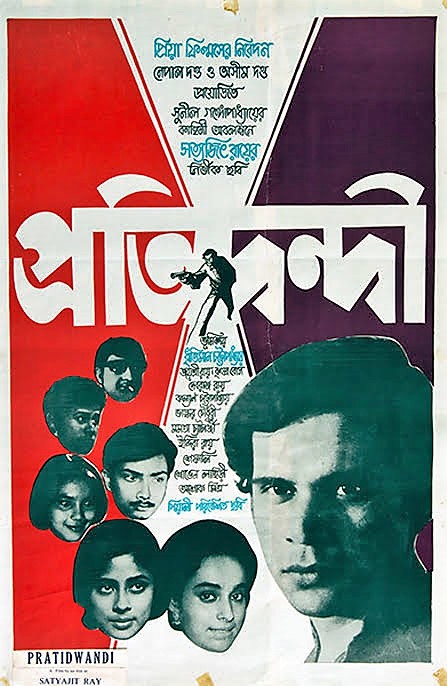

সত্যজিৎ রায়ের ‘কলকাতা ত্রয়ী’র প্রথম চলচ্চিত্র ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ (১৯৭০)। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ উপন্যাস অবলম্বনে এই চলচ্চিত্রটি মুক্তি পেয়েছিল ১৯৭০ সালে। এ চলচ্চিত্রটির পূর্বে সত্যজিৎ রায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ (১৯৬৯) উপন্যাসটি অবলম্বনেও একই নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন।

‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ ষাটের দশকে কলকাতা শহরের অস্থির সময়ের সূক্ষ্ম প্রতিচ্ছবি। ১৯৪৭ এর দেশভাগের পর কলকাতা তখনও শরণার্থী সমস্যায় জর্জরিত, এর সাথে যুক্ত হয়েছে নকশালপন্থী আন্দোলন। সমাজজুড়ে পরিলক্ষিত হচ্ছে নানামুখী পরিবর্তন। তরুণদের একাংশ বেকারত্ব সমস্যায় জর্জরিত, আরেক অংশ সমাজ পরিবর্তনের বিতর্কিত বিপ্লবে সক্রিয়ভাবে জড়িত। নৈতিক স্খলন এবং অবক্ষয়ের উপাদানগুলোও তখন ক্রমান্বয়ে সমাজে প্রবেশ করছে। এসব উপাদান যে শুধুমাত্র তরুণদের প্রভাবিত করছে তা নয়, বরং সমাজের সকল শ্রেণীই এই পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে।

এ চলচ্চিত্রের নায়ক সিদ্ধার্থ চৌধুরী (ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়) সেই অস্থির সময়ের প্রতিনিধিত্বকারী এক বিভ্রান্ত বেকার যুবক। মেডিকেল কলেজে দুই বছর পড়ার পর পিতার মৃত্যুতে তাকে বাধ্য হয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে চাকরির সন্ধানে বের হতে হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় ইন্টারভিউ দিয়েও তার পক্ষে একটি জীবিকার ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে না। সারাটা দিন রোদে হেঁটে হেঁটে উদভ্রান্ত হয়ে তার সময় কাটছে।

চলচ্চিত্রের সূচনা হয় একটি ফটোনেগেটিভ ফ্লাশব্যাকের মাধ্যমে, যেখানে সিদ্ধার্থের পিতার মৃত্যুদৃশ্য দেখানো হয়। মূলত পিতার মৃত্যুর সাথে সাথেই তার জীবনে যে অনিশ্চয়তার জন্ম হয়, তা নির্দেশ করতে চলচ্চিত্রকার এই দৃশ্যটির সাহায্য নিয়েছেন। এ চলচ্চিত্রের নায়ক সিদ্ধার্থ কোনো নির্দিষ্ট মতে বিশ্বাসী নয়, বরং সব পরিস্থিতিতে আপোস করে নিতে তার আপত্তি নেই।

চলচ্চিত্রের সূচনালগ্নে এক ইন্টারভিউয়ে সিদ্ধার্থকে জিজ্ঞাসা করা হয়, “তোমার কাছে গত দশকের সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা কোনটিকে মনে হয়?” সে উত্তর দেয়, “ভিয়েতনামের যুদ্ধ।” মানুষের চন্দ্র জয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে বাদ দিয়ে ভিয়েতনামের যুদ্ধকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হওয়ার পেছনের কারণ জিজ্ঞেস করলে সে উত্তর দেয়, মানুষ একদিন না একদিন চাঁদে যেত। এটি সহজেই অনুমেয় এবং আগে থেকে আঁচও করা গিয়েছিল। অথচ আমেরিকার মতো একটি পরাক্রমশালী দেশকে ভিয়েতনামের সাধারণ জনগণ কী গভীর মনোবলে পরাস্ত করেছে সেটিই তার কাছে সবচেয়ে বড় বিস্ময়।

তার এ উত্তরে প্রশ্নকর্তাদের সন্দেহ জেঁকে বসে, সিদ্ধার্থ নিশ্চয়ই বামপন্থী। চাকরিটি সিদ্ধার্থের হয় না। তবে সিদ্ধার্থ যে তার বিশ্বাসে অটুট থাকে তা-ও নয়। পরে এক বন্ধুর সাথে আলাপচারিতায় সে বলে, “বুঝলি, প্রশ্নকর্তারা ঠিক যেভাবে চায়, সেভাবে উত্তর দিতে পারলে চাকরিটি আসলে পাওয়া যায়।” অর্থাৎ চাকরি পেতে নিজের বিশ্বাসের সাথে আপোস করতে তার কোনো দ্বিধাবোধ নেই।

সিদ্ধার্থের চাকরি নেই, অথচ তার ছোট বোন সুতপার (ডাকনাম- ‘তপু’) চাকরি আছে। ছোটবোনের চাকরিপ্রাপ্তির পেছনে তার যোগ্যতা নয়, বরং তার যৌবন এবং রূপসৌন্দর্যই যে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, তা সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। কাজেই সুতপার বসের স্ত্রী যখন তাদের বাড়িতে এসে অভিযোগ তোলে, “আপনাদের মেয়ে আমার সংসার ধ্বংস করেছে”, তা-ও সে শান্তভাবে মেনে নেয়। এক্ষেত্রে তার সমস্ত রাগ বোনের উপর নয়, বরং বোনের বসের উপরে গিয়ে পড়ে। বসের শান শওকত, অর্থবিত্তের বলয় তাকে ঈর্ষান্বিত করে তোলে। সুতপা যখন জানায়, সে মডেলিং করবে অথবা সন্ধ্যার পর সে নাচ শিখছে; তার দাদাকে সে বল-ড্যান্সের নমুনা দেখায়, সিদ্ধার্থের পক্ষে তা প্রতিহত করা সম্ভব হয় না। শান্তভাবে তা মেনে নিয়ে হতাশ সুরে তাকে বলতে শোনা যায়, “তুই বদলে গেছিস, তপু।”

এক সকালে সে বোনের বসের বাড়িতেও হাজির হয়। যে রাগ এবং ঘৃণা নিয়ে সে উপস্থিত হয়েছিল, বসের বাড়ির শান শওকত এবং প্রাচুর্য দেখে মুহুর্তেই তা দমে যায়। হয়তো সে হীনম্মন্যতায় ভোগে, পরিষ্কার করে কিছু না বলে সে বেরিয়ে আসে। কিন্তু ফেরার পথে যখন গাড়িচাপা দেওয়ার অপরাধে একজন ড্রাইভারকে সে গণপিটুনি দিতে দেখে, তখন তার সেই রাগ পুনঃজাগ্রত হয়। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সে নিরীহ ড্রাইভারকে গণপিটুনি দেওয়ায় যোগ দেয়। কিন্তু মুহূর্তেই তার ভ্রান্তি দূর হয়, সে পিছিয়ে আসে। গাড়িতে বসা স্কুলগামী ছাত্রীর ভীত এবং আতঙ্কিত মুখ তাকেও আহত করে। বর্তমান সময়ে ‘গণপিটুনিতে মৃত্যু’র ঘটনাগুলোও সমাজের অব্যস্থাপনা থেকে উদ্ভূত মানুষের মানসিক অস্থিরতার চিত্র বহন করে।

এদিকে তার ছোট ভাই টুলু নকশালবাড়ি আন্দোলনের সাথে যুক্ত। সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, বিপ্লব ছাড়া এ সমাজে কোনো পরিবর্তন আসবে না। সে বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে আহত হয়, সাধারণ মানুষের সাথে যুক্ত হতে গ্রামে যায়। সিদ্ধার্থ এই আন্দোলনেও যুক্ত হয় না। অথচ ছোট ভাইটিকে সে-ই ছোটবেলায় চে গুয়েভারার উপর একটি বই কিনে দিয়েছিল। তার চাকরিপ্রাপ্তিতেও এই মানসিক যন্ত্রণার অবসান ঘটতে কি না তা ভেবে সে চিন্তিত হয়ে পড়ে। তবুও পরিবর্তনের স্বপ্নে উন্মুখ হয়ে সে নিজেকে চে গুয়েভারার রূপে কল্পনা করে, বোনের বসকে সে বন্দুক হাতে গুলি করে খুন করে।

ঐ সময়ে শহরের অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা, বিশেষ করে তরুণদের নৈতিক অবক্ষয়ের চিত্র প্রতিফলিত করতে সত্যজিৎ রায় সিদ্ধার্থের কল্পনা, শৈশবের দৃশ্য এবং স্বপ্নের সাহায্য নিয়েছেন।

সিদ্ধার্থ এরই মাঝে কলকাতার বাইরে পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাটে মেডিকেল সেলসম্যানের একটি চাকরি জোগাড় করতে সক্ষম হয়। ঘটনাচক্রে কেয়া নামে একটি মেয়ের সাথে তার কিছুটা সখ্য গড়ে ওঠে। সেই মেয়েটিও তার পারিবারিক জীবনে নানা দ্বন্দ্বে জর্জরিত থাকায় মূলত তাদের মধ্যে এ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

চলচ্চিত্রের শেষাংশে এক ইন্টারভিউ বোর্ডে গিয়ে সিদ্ধার্থের এই মানসিক অস্থিরতার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এক ছোট্ট জায়গায় অজস্র চাকরিপ্রার্থীকে ডেকে সবার জন্য বসার জায়গা না রাখার অব্যবস্থাপনা, একজন প্রার্থীর অজ্ঞান হয়ে যাওয়া এবং এরই মাঝে প্রশ্নকর্তাদের লাঞ্চের বিরতি নেওয়ার ঘটনায় সময় তাকে সাহসী করে তোলে এবং প্রতিবাদ জানাতে উদ্বুদ্ধ করে। সে চেয়ার টেবিল উল্টে জোর গলায় প্রতিবাদ জানিয়ে সেখান থেকে বের হয়ে আসে।

চলচ্চিত্রের শেষ দৃশ্যে শহরের সকল উন্মত্ততা আর উত্তেজনাকে পেছনে ফেলে তাকে বালুরঘাটে কেয়ার কাছে একটি চিঠি লিখতে দেখা যায়। প্রকৃতির সান্নিধ্য তার অন্তরের অস্থিরতা দূর করে। ‘রাম নাম সৎ হ্যায়’ নামক এক পাখির ডাকে সিদ্ধার্থের শৈশবের স্মৃতি ফিরে আসে এবং পাখিটির সন্ধানে বারান্দায় বের হলে একটি মৃতদেহ বহনের দৃশ্য দেখার মাধ্যমে এ চলচ্চিত্রটির আবর্তন শেষ হয়।

১৯৭১ সালে এই চলচ্চিত্রটি ‘শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক’ এর পুরস্কারসহ মোট তিনটি ‘জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার’ অর্জন করেছিল। পাশাপাশি একই বছরে শিকাগো ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে এটি গোল্ডেন হুগো অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত হয়েছিল।

আধুনিক জীবনের অস্থিরতা এবং মনোজাগতিক জটিলতার এই বাস্তব প্রতিফলন বর্তমান সময়ে এসেও প্রাসঙ্গিক। তাই ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ বাংলা চলচ্চিত্রের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

.png?w=600)