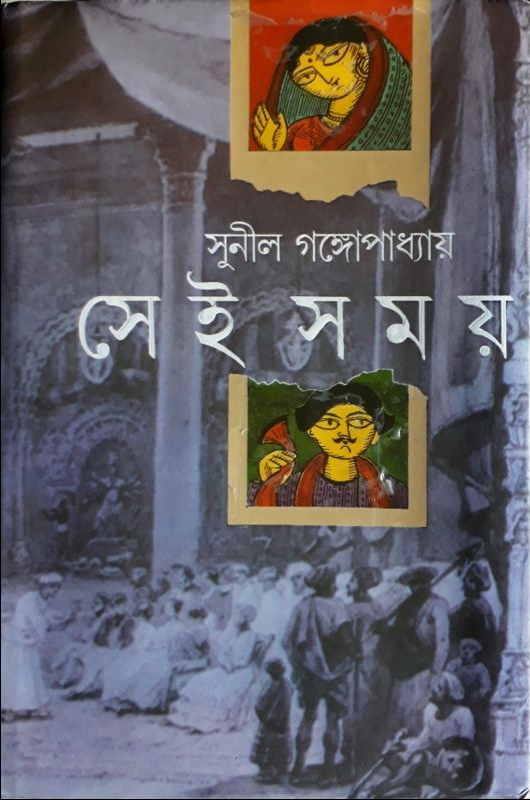

ওপার বাংলার প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক ‘টাইম ট্রিলজি’র প্রথম গ্রন্থ ‘সেই সময়’। উপমহাদেশের ব্রিটিশ শাসনের মাঝামাঝি সময়কে উপজীব্য করে লেখা এই গ্রন্থটি আনন্দ পাবলিশার্স থেকে ১৯৮১ ও ১৯৮২ সালে যথাক্রমে ১ম ও ২য় খণ্ড আকারে প্রকাশিত হয়, যাতে উপন্যাসের আদলে ইতিহাসের বিভিন্ন উত্থান-পতন চিত্রায়িত হয়েছে।

বিস্তৃত কলেবরে ৭০৪ পৃষ্ঠায় রচিত গ্রন্থটিতে ১৮৪০ থেকে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের মাঝে উপমহাদেশের, বিশেষ করে কলকাতা শহরের বিভিন্ন পরিবর্তন, এবং পরিবর্তনের রূপকারদের কথা উঠে এসেছে। চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠাংশে যেভাবে শিল্পীদের পরিচয় উপস্থাপন করা হয়, এ উপন্যাসের ক্ষেত্রে সেরকম করা গেলে নিঃসন্দেহে তালিকাটি বেশ ভারিই হতো।

মাইকেল এম এস দত্ত, যাকে পরবর্তীকালে ইতিহাস এক নামে মেঘনাদবধ কাব্যের অমর স্রষ্টা হিসেবে চিনেছে, দামোদর পাড়ি দেয়া ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের অসংখ্য না জানা লুকোনো গল্প, সমাজ সংস্কারক ডিরোজিও, কলকাতা নগরীর সবচেয়ে প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেথুন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা বীটন সাহেব, সাদা মনের ডেভিড হেয়ার সাহেব, ‘আলালের ঘরের দুলাল’ খ্যাত প্যারীচাঁদ মিত্র, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালজয়ী ‘নীলদর্পণ’-এর দীনবন্ধু মিত্র, রাধানাথ শিকদার, হরিশ মুখুজ্যে, বঙ্কিমচন্দ্র- ইতিহাস যাদের সসম্ভ্রমে বাঙালির হৃদয়ে স্থান দিয়েছে, ঔপন্যাসিকের দক্ষ হাতে সেই প্রতিটি চরিত্রই যেন খসখসে কাগজের পাতায় জীবন্ত সত্ত্বা হিসেবে প্রাণ লাভ করেছে।

তবে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কিন্তু এঁদের কেউই নন। জোড়াসাঁকোর জমিদার রামকমল সিঙ্গীর পুত্র নবীনকুমারের জন্মের মাধ্যমে উপন্যাসের সূচনা হয়। এটি একটি রূপক চরিত্র, যা কিংবদন্তী সমাজ সংস্কারক কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রতিনিধিত্ব করে। একইসাথে এটি একটি বিশেষ সময় তথা বাঙালি রেনেসাঁর সূচনারও ইঙ্গিত বহন করে।

উপন্যাসের অ্যাখ্যানভাগে আমরা আরও পরিচিত হই ত্রিলোচন দাসের সাথে। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে, দু’মুঠো চিড়া সম্বল করে জীবিকার টানে কলকাতা শহরে আসা ত্রিলোচন প্রান্তিক সমাজের প্রতীক, যে কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের করুণ শিকার। সেপাইরা তার দু’বিঘে জমি কেড়ে নিয়ে ভিটেবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। হাজারবার ভগবানকে ডেকেও তার কোনো লাভ হয় না। কেননা, ত্রিলোচন দাসেরা কোনোদিন ভগবান দেখেনি; সাধারণ মানুষ কখনো তার দেখা পায়ও না।

যে সময়ে পুরো বাংলা জুড়ে কৃষকশ্রেণি নীলকর, দেশীয় সামন্তদের হাতে অত্যাচারিত হচ্ছে, একই সময়ে কলকাতার শহুরে বাবুদের মাঝে হুজুগ ওঠে প্রজা নিপীড়নের টাকায় সঙ্গীত-শিল্প-সাহিত্য চর্চার। এক শ্রেণীর কাছে সংস্কৃতি চর্চা হয়ে ওঠে আধুনিকতম বিলাসিতা। শিক্ষার ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায় পরিবর্তন। ফারসি-সংস্কৃত ভাষা শেখার প্রবণতাকে ছাপিয়ে যায় ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হবার বাসনা।

প্রেসিডেন্সি কলেজ তথা হিন্দু কলেজ গ্র্যাজুয়েট হওয়ার অর্থই ছিল সরকারি চাকরিতে যোগদান করা। হিন্দুদের মাঝে এই নতুন শিক্ষার জোয়ারে যোগ দেওয়ার প্রবণতা বেশি দেখা গেলেও মুসলমান সমাজ তখনো মূলধারার শিক্ষায় অংশগ্রহণে পিছিয়ে। এই নির্লিপ্ততার কিছুটা জাতি হিসেবে ব্রিটিশদের কাছে পরাজিত হবার জাত্যভিমান, কিছুটা নিজের ধর্মীয় পরিচয়ে আঘাত লাগার ভয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যখন দেশ জুড়ে সাধুবাদ অর্জন করছে, তখনও গুটিকয়েক ব্যক্তি ঠিকই অনুমান করতে পেরেছিলেন, সরকারের মূল উদ্দেশ্য ঠিক শিক্ষার প্রসার নয়। ডেভিড হেয়ার, বীটন সাহেব, রামমোহন রায়রা বুঝতে পেরেছিলেন, মূলত শিক্ষাব্যবস্থার নামে ভারতবর্ষে প্রভুভক্ত দাস সৃষ্টি করাই ব্রিটিশ নীতি। ব্রিটিশরাও অনুধাবন করেছিলো, এই পরাজিত জাতিকে আজীবন পদানত করে রাখতে হলে এদের মাঝ থেকেই নিজেদের প্রতিনিধি গড়ে তুলে শাসন তথা শোষণের প্রক্রিয়া সুসংহত করতে হবে।

এরই মাঝে ডিরোজিও প্রতিষ্ঠিত ইয়ং বেঙ্গল; একটি প্রগতিশীল যুবা সংগঠন, কলকাতা জুড়ে সাড়া ফেলে দিয়েছে। হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন কুসংস্কার, অপব্যাখ্যার বিরুদ্ধে কেউ কেউ কলম ধরেছে, ইংরেজ শাসকদের বিভিন্ন বিতর্কিত সিদ্ধান্তের সমালোচনাও থেমে নেই। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ‘ব্রাহ্মধর্ম’ নামক নতুন একেশ্বরবাদী ধর্মও কলকাতার কেশবের মতো কিছু তরুণকে আকৃষ্ট করে। নবীনকুমারের বড় ভাই গঙ্গানারায়ণের বন্ধু মধুসূদন, জমিদার রাজনারায়ণ দত্তের সন্তান, খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে সাড়া ফেলে দেয় পুরো উপমহাদেশে। এর পরের ঘটনা মোটামুটি সবারই জানা। সাগরদাঁড়ির এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রবাদপুরুষ পরবর্তীকালে আবারো মাতৃভূমিতে ফিরে বাংলা ভাষাকেই পরম যত্নে আগলে ধরেন সাহিত্যচর্চার মাধ্যম হিসেবে।

কিছুদিনের মধ্যে মেদিনীপুরের এক যুবক বয়সের ব্রাহ্মণ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। লোকলজ্জা, বংশকৌলীন্য, অর্থের মায়া ত্যাগ করে সমাজ সংস্কার, বিধবা বিবাহ আইন প্রচলনের মতো মহৎ উদ্যোগ নেয়া গোঁয়ার এই মানুষটি একসময় ‘বিদ্যাসাগর’ নামে সমগ্র ভারতবর্ষে, এমনকি খোদ ব্রিটেনের রাজদরবারেও খ্যাতি অর্জন করেন।

সময় বয়ে চলে আপন খেয়ালে, নিজস্ব গতিতে। নবীনকুমার বড় হতে থাকেন জমিদার পিতার রেখে যাওয়া অগাধ ধনসম্পদ দেদারসে খরচের মাধ্যমে। জেদি, খামখেয়ালী এই কিশোরের মেধা ও স্মৃতিশক্তি ছিলো বিস্ময়কর। পুরো উপন্যাস জুড়ে পাঠক দেখতে পায়, নবীনকুমার সবকিছু ছাপিয়ে মূলত তৎকালীন ভারতবর্ষের হাজার বছর ধরে চলে আসা লোকাচারের পালাবদলের প্রতীক। সংকীর্ণমনা ধনীশ্রেণির একজন হওয়া সত্ত্বেও তার চিন্তাচেতনা-ধ্যানজ্ঞান ছিলো সময়ের তুলনায় অনেক এগিয়ে। কালীপ্রসন্ন সিংহের সার্থক রূপক চরিত্র নবীনকুমারের আঠারো খণ্ডে সম্পূর্ণ মহাভারতের বাংলা অনুবাদ, নাট্যচর্চার প্রসার, একই সময়ে কয়েকটি বাংলা দৈনিক পত্রিকার প্রকাশ ও পৃষ্ঠপোষকতা, বিদ্রূপাত্মক রচনা ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’, বিধবা বিবাহে নগদ অর্থপ্রদানের মাধ্যমে সমাজের মানুষকে উৎসাহ প্রদান- এরূপ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে তার অবদান হয়ে ওঠে অগ্রগণ্য।

এরই মাঝে সিপাহী বিদ্রোহের দামামা বেজে ওঠে কলকাতার পশ্চিমে ব্যারাকপুরের সামরিক ঘাঁটিতে। মঙ্গল পাণ্ডে নামের এক জেদি পাগলাটে তরুণ সৈন্যের ফাঁসির হুকুম সমগ্র ভারতবর্ষে যেন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজ সরকার কালক্ষেপণ না করে নির্মমভাবে সে বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হলেও তা মানুষের মনে একটি দাগ কেটে যায়। হিন্দু এবং মুসলমানরা বুঝতে পারে, মূলত বৃহত্তর স্বার্থে, নিজের জীবন বাঁচাবার তাগিদেই ধর্মের রেষারেষি ভুলে এক হওয়া ছাড়া গতি নেই। ব্রিটিশ সরকারের অধীনে হিন্দুরা যত সুযোগ সুবিধাই পাক, তারা উপলব্ধি করেছিল, মূলত সরকার নিজেদের স্বার্থেই একটি বিশেষ গোষ্ঠীকে সুবিধা দিচ্ছে; প্রয়োজন শেষে মুসলমানদের মতো তাদেরও অবহেলায় ছুঁড়ে ফেলা হবে।

একইসাথে এই প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক-সামাজিক-ধর্মীয় আন্দোলনের ঠিক বিপরীত চিত্রও লেখকের নিরপেক্ষ বর্ণনায় উঠে এসেছে বারবার। ঠিক যে সময় কলকাতা শহরের গুটিকয়েক ধনী মানুষের মাঝে আধুনিকতার হুজুগ চলছে, দুঃখজনকভাবে, সেই একই সময়েই কলকাতার বাইরে গ্রামের পর গ্রাম নীলকরের অত্যাচারে অসহায় কৃষকের আর্তনাদ, নীলকরদের অত্যাচারে ভিটেমাটি ছাড়া হওয়া প্রান্তিক মানুষের বঞ্চনার প্রতি সবাই ভীষণরকম নির্লিপ্ত। কলকাতার ধনী বাবুদের মাঝে একটি ফ্যাশন তৈরি হয় জাঁকজমক করে সংস্কৃতিসচেতনতার প্রকাশ ঘটিয়ে পয়সার গরম জানান দেওয়ার।

সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য থেকে সরে গিয়ে বিলাসিতার অসুস্থ প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে কেউ কেউ। তখনকার সময়ে ধনী পুরুষশ্রেণীর মাঝে বিবাহিত স্ত্রীর বাইরে নিজের লালসা চরিতার্থের জন্য এক বা একাধিক বারাঙ্গনা তথা পতিতা রাখা ছিলো নিতান্তই স্বাভাবিক। এ বিষয়ে অন্তঃপুরের নারীদের উচ্চবাচ্য করা কিংবা কোনো প্রতিবাদ করার কথা চিন্তাও করা যেত না। সামাজিকভাবে বিধবা এবং বারাঙ্গনাদের গণ্য করা হত অপাংক্তেয় হিসেবে। লেখকের জবানিতেও ফুটে ওঠে করুণ এই সমাজব্যবস্থার বিবরণ। নবীনকুমারের ভাষায়, সমাজে বারাঙ্গনারা নিজে নিজে তৈরি হয় না, সমাজই বারাঙ্গনাদের নিজেদের স্বার্থে তৈরি করে নেয়।

পুরো উপন্যাস জুড়ে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগা একটি সমাজে সমুদ্রের ঢেউয়ের উত্থান-পতনের মতো আলোকিত এবং অন্ধকার অংশের গল্প লেখক একই সমান্তরালে বলে গিয়েছেন অসাধারণ লেখনীতে। ১৯৮৫ সালে একাডেমি পুরস্কারে ভূষিত এই গবেষণাধর্মী উপন্যাসের সবচেয়ে মূল্যবান পর্যালোচনাও সম্ভবত লেখক নিজেই দিয়েছেন এই বলে-

“এই উপন্যাসের মূল নায়কের নাম সময়। “

দেখুন- সেই সময় (অখণ্ড)