চলচ্চিত্রযাত্রার শুরু থেকেই সত্যজিৎ রায় প্লট নির্বাচনের জন্য সাহিত্যে সন্ধান করতেন। খ্যাতনামা লেখক থেকে তরুণ ঔপন্যাসিক- সবার লেখাতেই তিনি চলচ্চিত্রে রূপায়নের উপযোগী গল্প খুঁজেছেন। সিগনেট প্রেসে কাজ করার সময় ১৯৪৫ সালে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস ‘পথের পাঁচালী’র কিশোর সংস্করণ ‘আম আাঁটির ভেঁপু’র প্রচ্ছদ এবং অলংকরণ করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। ঐ সময়েই এই কাহিনীটিকে চলচ্চিত্রে রূপ দেওয়ার চিন্তা মাথায় আসে তাঁর।

সেখান থেকে শুরু। এরপর বাংলা সাহিত্য এবং বিশ্বসাহিত্যের অমর কিছু সৃষ্টিকে তিনি আপন ভঙ্গিতে বিনির্মাণ করেছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু (পরশুরাম), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মনিশংকর মুখোপাধ্যায় (শংকর), মুন্সি প্রেম চান্দ এবং হেনরিক ইবসেনের মতO লেখকদের সাহিত্যকর্মের চিত্ররূপ দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন তিনি।

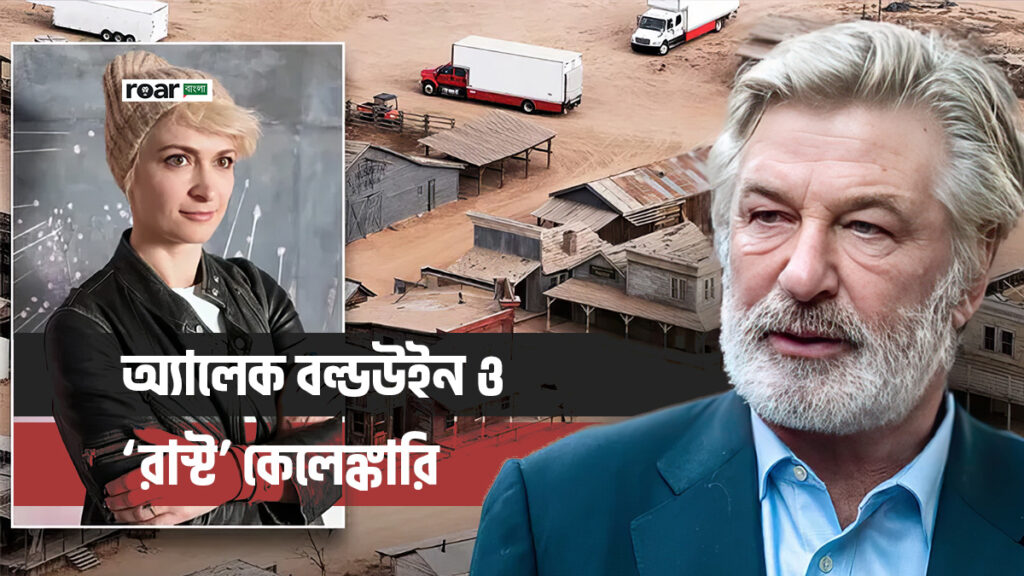

‘বাংলাসাহিত্য’ বললে অবধারিতভাবেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম আসে। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম-শতবর্ষকে কেন্দ্র করে তাঁর সৃষ্টি নিয়ে প্রথমবারের মতO কাজ করেন সত্যজিৎ রায়। রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোটগল্পকে বেছে নিয়ে তিনি নির্মাণ করেন ‘তিন কন্যা’। ‘পোস্টমাস্টার’, ‘মণিহারা’ এবং ‘সমাপ্তি’- গল্পগুলো ভিন্ন স্বাদের হলেও তিন গল্পের তিন নারী চরিত্র এদের মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপন করেছে।

একই বছরে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর একটি তথ্যচিত্রও নির্মাণ করেন। নোবেলজয়ী রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজগতে বিশ্বজোড়া খ্যাতি থাকলেও তাঁর বৈচিত্র্যময় ছোটগল্প জগতের সাথে বৃহত্তর বৈশ্বিক দর্শকগোষ্ঠীর পরিচয় ঘটে এ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। এখন রবীন্দ্রনাথের তিন ছোটগল্পের সত্যজিৎ রায় প্রদত্ত চিত্ররূপে আসা যাক।

শিল্প যখন এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে রূপ নেয়, তখন রূপান্তরের মাঝে পূর্ণ সাদৃশ্য বজায় রাখার কোনO নিয়মতান্ত্রিক দায়বদ্ধতা থাকে না নির্মাতার। হুবহু অনুকরণে মৌলিকত্বের ছাপ যেমন অনুপস্থিত থাকে, একইসাথে শিল্পের গুণও আর তার মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় না। কাজেই রবীন্দ্রনাথের গল্প থেকে নির্মিত চলচ্চিত্রে রবীন্দ্র গল্পের সাদৃশ্য খুঁজে বেড়ানোটা সমীচীন নয়। এই লেখায় গল্পের চিত্ররূপ দিতে গিয়ে সত্যজিৎ রায় যেভাবে প্রতিটি গল্পকে স্বাধীনভাবে বিনির্মাণ করেছেন, সেটাই অনুভবের চেষ্টা করব।

‘তিন কন্যা’র প্রথম ছবি ‘পোস্টমাস্টার’। এই ছবির কিশোরী রতন ‘তিন কন্যা’র প্রথম কন্যা। কলকাতার ছেলে নন্দলালকে পোস্টমাস্টার হিসেবে কাজের শুরুতেই আসতে হয় অজপাড়াগাঁ উলাপুরে। সেখানেই তার সাক্ষাৎ ঘটে রতনের সাথে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

“পোস্টমাস্টারের বেতন অতি সামান্য। নিজে রাঁধিয়া খাইতে হয় এবং গ্রামের একটি পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালিকা তাঁহার কাজকর্ম করিয়া দেয়, চারিটি-চারিটি খাইতে পায়। মেয়েটির নাম রতন। বয়স বারো-তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।”

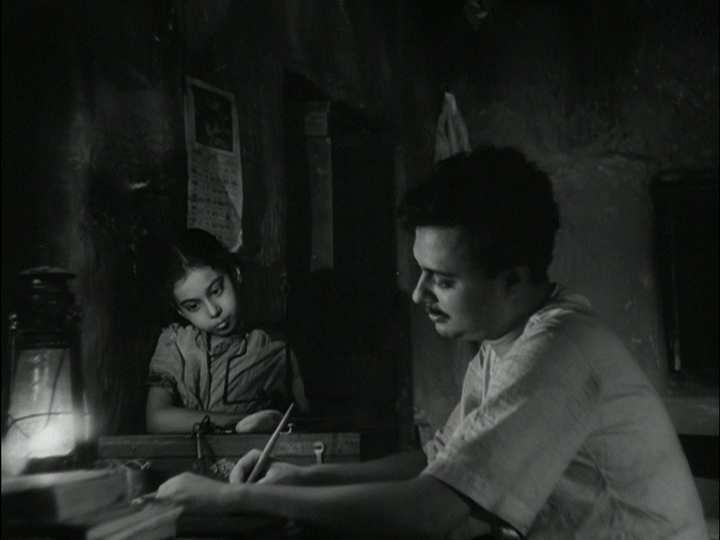

সেই অনাথ কিশোরীকে বোনের মতো আপন করে নেয় পোস্টমাস্টার নন্দলাল। রতনকে সে লেখাপড়া শেখায়, অবসরে তাকে নিজের বাড়ির গল্পও শোনায়। আবার নন্দলাল ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হলে তাকে প্রাণপণে সেবা করে সুস্থ করে তোলে রতন। এই চলচ্চিত্রে রতন চরিত্রে চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পোস্টমাস্টারের চরিত্রে অভিনয় করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়।

একটি অচেনা পরিবেশে পোস্টমাস্টার নন্দলালের সাথে রতনের যে পারস্পরিক নির্ভরতা এবং স্নেহের মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তা আপন ভঙ্গিতে সুচারুভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন সত্যজিৎ রায়। সঙ্গত কারণেই গল্পভাষাকে চিত্রভাষায় রূপান্তরিত করতে গিয়ে চরিত্রসৃষ্টি এবং গল্পের বয়ানে পার্থক্য এনেছেন সত্যজিৎ রায়। গ্রামের কিছু বৃদ্ধ অধিবাসী এবং একজন পাগলকে গল্পের বাইরে তিনি আলাদাভাবে এই চলচ্চিত্রে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের গল্পে রতনের বয়স ছিল বারো-তেরো। সত্যজিৎ রায় তাঁর চলচ্চিত্রে রতনের বয়স সাত-আটে আবদ্ধ রেখেছেন। ভাই-বোনের সম্পর্কের বাইরে তাদের মধ্যে অন্য কোন হৃদয়ঘটিত দুর্বলতা গড়ে ওঠার সম্ভাবনাকে এর মধ্য দিয়ে রুদ্ধ হয়েছে। রতনের সাথে পোস্টমাস্টারের সম্পর্ক কি প্রভু- ভ্রৃত্যে আবদ্ধ থাকবে, না কি ভ্রাতা-ভগ্নীর সম্পর্কে রূপান্তরিত হবে, এই দ্বন্দ্বটিতে বিশেষভাবে আলো পড়েছে এই চলচ্চিত্রে।

রতন একমনে লেখাপড়া শেখে এই উদ্দেশ্যে যে, লেখাপড়া জানলে পোস্টমাস্টারের কলকাতায় ফেলে আসা ছোটবোনের সাথে তার আর কোনো পার্থক্য থাকবে না। পোস্টমাস্টারও সেই আশার আলো আরও উজ্জ্বল করে তোলেন রতনকে নিয়ে একটি ছড়া লেখার মাধ্যমে,

“রতন আমার রতন

তার কাজে বড়ই যতন

সে আমার বোনের মতন।”

অথচ অসুস্থ অবস্থায় জ্বরের ঘোরে রতনকে চিনতে না পেরে নন্দবাবু যখন জিজ্ঞেস করেন, “তুই কে?” সে আঘাত পেয়ে উত্তর দেয়, “রতন, বাবু। তোমার কাজ করি।” অর্থাৎ এ বন্ধন যে ভঙ্গুর, তা যেন রতন আগেই অনুভব করেছিল। উল্লেখ্য, এ দুটো দৃশ্যই সত্যজিৎ রায় নিজস্বভাবে তাঁর চলচ্চিত্রে সৃষ্টি করেছেন, রবীন্দ্রনাথের গল্পে এসবের কোনো উল্লেখ নেই।

রতনকে ফেলে রেখে কলকাতার পথে রওয়ানা হয়ে নৌকায় বসে পোস্টমাস্টারের অনুভবের কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন এভাবে,

“একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, ‘ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি’– কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে– এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।”

সত্যজিতের ‘পোস্টমাস্টার’-এ রতনকে আমরা আরও শক্ত এবং বাস্তবমুখী একটি চরিত্ররূপে আবিষ্কার করি– যে ভেতরে ভেতরে ডুকরে কাঁদলেও আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় না। ‘পৃথিবীতে কে কাহার’– এই অনুভবটি গল্পে ছিল পোস্টমাস্টারের। কিন্তু চলচ্চিত্রে এ অনুভবটি হয়েছে রতনের। তাই পোস্টমাস্টার চলে যাওয়ার সময় সে কিছুতেই তার কান্নাভরা চোখ দেখাতে চায় না এবং দূর থেকে তার কণ্ঠ শোনা যায়, “নতুনবাবু, জল এনেছি।” অর্থাৎ জগতে সম্পর্কের অনিত্যতার যে অনুভব রতনকে বারবার তাড়িত করেছে, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে চলচ্চিত্রের শেষে।

‘তিনকন্যা’র দ্বিতীয় ছবি ‘মণিহারা’। রবীন্দ্রনাথের একটি অতিপ্রাকৃত গল্পকে ‘তিন কন্যা’র এই ছবিটি নির্মাণের জন্য বেছে নিয়েছেন সত্যজিৎ রায়।

জমিদার ফণীভূষণ সাহার নিঃসন্তান স্ত্রী মণিমালিকা গহনার প্রতি গভীরভাবে আসক্ত। সেই অতি আসক্তিই ধীরে ধীরে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মাঝে দেয়াল তুলে দেয় এবং মণিমালিকা ক্রমেই তার স্বামীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এমনকি স্বামীর সঙ্কটে সে তাকে ফেলে তার বহুদিনের সঞ্চিত গয়নাগুলো নিয়ে পালিয়ে যেতে চায়। অতঃপর মণিমালিকাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না এবং স্বামী ফণীভূষণ তার জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করে। গহনার লোভে ফিরে আসা একটি কঙ্কাল-হাত চলচ্চিত্রের সমাপ্তিতে একটা ভৌতিক আবেশ সৃষ্টি করে।

এই ছবিতে মণিমালিকার ভূমিকায় কণিকা মজুমদার আর তার স্বামী জমিদার ফণীভূষণ সাহার ভূমিকায় কালী বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় করেছেন। অতিপ্রাকৃত গল্প হলেও নারী-হৃদয়ের রহস্যময় দিকটি এই চলচ্চিত্রে বিশেষভাবে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। ‘তিনকন্যা’র এই ছবিটির ইংরেজি সাবটাইটেল যথাসময়ে তৈরি না হওয়ায় ইন্টারন্যাশনাল রিলিজে এটি বাদ পড়ে। একে এই ত্রয়ীর সবচেয়ে দুর্বল ছবি বললেও ভুল হবে না।

‘তিন কন্যা’র তৃতীয় কন্যা ‘সমাপ্তি’ ছবির মৃন্ময়ী। চঞ্চলপ্রাণ কিশোরী মৃন্ময়ীর বিবাহের প্রথাবদ্ধ আচরণে মানিয়ে নিতে না পারার গল্পকে হাস্যরসাত্মকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এই চলচ্চিত্রে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা রোমান্টিক গল্পগুলোর মাঝে একটি অনন্য সৃষ্টি ‘সমাপ্তি’। চলচ্চিত্রে রূপান্তরের সময় গল্পটিকে নিজের মতো করে সাজিয়েছেন সত্যজিৎ রায়। মৃন্ময়ীর গয়না গায়েই বাসর ঘর থেকে গাছ বেয়ে পালিয়ে যাওয়া, ছেলেমানুষীসুলভ চঞ্চলতা, কিংবা পোষা কাঠবিড়ালি চরকির সঙ্গে কথা বলার দৃশ্যগুলো কিশোরীর স্বতন্ত্র জগতকে নির্দেশ করে এবং সেই জগৎ আকস্মিকভাবে বাধাগ্রস্ত হয় বিবাহ নামক নিয়মতন্ত্রের জালে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পের শেষে কিশোরী মৃন্ময়ীকে সুচারু গৃহবধূতে রূপান্তর করেন, কিন্তু সত্যজিৎ রায় পুরো চলচ্চিত্রজুড়ে মৃন্ময়ীর চঞ্চল রূপটিকেই অক্ষুণ্ন রেখেছেন। মৃন্ময়ী হয়ে উঠেছে গ্রামবাংলার কিশোরী বধূদের ছেলেমানুষীর আবহমান শাশ্বত বর্ণময় রূপ। এই চলচ্চিত্রে মৃন্ময়ীর স্বামী অমূল্যের চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং মৃন্ময়ীর চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে চলচ্চিত্রের পর্দায় অভিষেক ঘটে অপর্ণা সেনের (দাশগুপ্ত)।

১৯৬১ সালে ‘তিন কন্যা’র ‘সমাপ্তি’ ছবিটি রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক লাভ করে। পাশাপাশি মেলবোর্ন এবং বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবেও সম্মানিত হয় এই চলচ্চিত্রটি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টিকে চলচ্চিত্রে রূপ দিতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই একটা চাপ থাকে। সত্যজিৎ রায় সাহসের সাথে কাজটি তো করেছেন বটেই, পাশাপাশি নিজের পরীক্ষণধর্মী মানসিকতা এবং স্বাতন্ত্র্যও পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখেছেন এই চলচ্চিত্রে। পরবর্তীতে তিনি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ‘নষ্টনীড়’ অবলম্বনে ‘চারুলতা’ (১৯৬৪) এবং ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাস অবলম্বনে ১৯৮৪ সালে একই নামে আরো দুটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এই নির্মাণগুলোর প্রতিটিই আপন মহিমায় বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছেে।