ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭০ জন শিক্ষার্থী বিশিষ্ট একটি ব্যাচ। প্রতিটি অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণ করছে সেই ব্যাচের গড়ে ৫০ জন শিক্ষার্থী। উপস্থিতির হারকে বেশ ভালোই বলা চলে। ৭০ শতাংশের উপরে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন স্বশরীরে ক্লাস চলত, তখনও তো প্রতিটি ক্লাসে গড় উপস্থিতির হার এমনই হতো। তাই এই উপস্থিতির হারকে আপাতদৃষ্টিতে সন্তোষজনকই বলা যায়।

কিন্তু এখানেই আসলে শুভঙ্করের ফাঁকি! পরিস্থিতি যখন স্বাভাবিক ছিল, তখন স্বশরীরে প্রতি ১০০ জনে ৭০ জন ক্লাসে অংশ নেয়া, আর এখনের প্রতি ১০০ জনে ৭০ জন ক্লাস করা কি এক? কখনোই না। কারণ, তখন যে ৩০ শতাংশ ক্লাসে অংশ নিত না, তাদের অনেকেই স্বেচ্ছায় ক্লাসে অংশ নিত না। কিংবা আরো নানাবিধ সমস্যা কিংবা কাজ পড়ে যাওয়ার তারা ক্লাসে অংশ নিত না। কিন্তু এখন এই লকডাউনের ভিতরও যে ৩০ শতাংশ ক্লাসে অংশ নিচ্ছে না, তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ক্লাস করতে পারছে না।

তাদের অপারগতার কারণ: প্রয়োজনীয় ডিভাইস না থাকা, ওয়াইফাই কিংবা ইন্টারনেট ডেটা প্যাক কেনার সামর্থ্য না থাকা, ক্লাস চলাকালীন বাসায় বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকা, কিংবা ডিভাইস-ইন্টারনেট-বিদ্যুৎ সব থাকা সত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত নেটওয়ার্ক না পাওয়া।

এর ফলে যেটি ঘটছে, এমন অনেক শিক্ষার্থীরও দেখা মিলছে, যাদের লকডাউনের আগে স্বশরীরে ক্লাসে অংশ নিতে ভুল হয়নি কখনো, কিন্তু এখন তারা উপরিউক্ত চার কারণের যেকোনো একটির ফলে সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকার পরও ক্লাস করতে পারছে না। কেননা এই একটি ক্ষেত্রে তো ‘ইচ্ছা থাকিলে উপায় হয়’ কথাটি সবার বেলায় প্রযোজ্য নয়। ক্লাস করার যাবতীয় ইচ্ছাশক্তি মনেপ্রাণে ধারণ করার পরও, বন্যাকবলিত, পাহাড়ি, চর কিংবা দেশের আরো অনেক প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষার্থীরাই ক্লাস করতে পারছে না। স্মার্টফোন, ল্যাপটপ না থাকায় কিংবা প্রতিদিন ডেটা প্যাক কিনতে না পারায়ও অনেক শিক্ষার্থীরই আর ক্লাস করা হয়ে উঠছে না। তাছাড়া হঠাৎ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় মাঝপথেই ক্লাস করা সাঙ্গ হচ্ছে অনেকের।

গত ১৭ মার্চের থেকে দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। বিশ্ববাসী সাক্ষী হচ্ছে এক অভূতপূর্ব বৈশ্বিক মহামারীর, যার ফলে ইতোমধ্যেই অনেকে হারিয়েছে তাদের স্বজনদের, হয়েছে নিজেরাও আক্রান্ত। স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক নিরাপত্তা মেনে চলতে গিয়ে অনেকেই দিনের পর দিন গৃহবন্দি থাকছে, বাইরের আলো-বাতাস গায়ে মাখার সুযোগ পাচ্ছে না। সব মিলিয়ে এক দমবন্ধ করা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সময় পার করছে দেশের তরুণ প্রজন্ম। হয়ে পড়ছে বিষণ্ণ, অবসাদগ্রস্ত। ঠিক এরকম একটি সময়ে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সুযোগের অভাবে যখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ ক্লাস করতে পারছে না, অথচ ঠিকই ক্লাস করছে তাদের অন্য অনেক সহপাঠী, সেই বাস্তবতা নিঃসন্দেহে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর। ইতোমধ্যেই অনলাইন ক্লাস করতে না পেরে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে ভারতের কেরালায়, এবং ভুলে গেলে চলবে না, আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থাও কিন্তু প্রায় একই রকম।

অনলাইনে ক্লাস করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত অনেকেরই হাহাকারে ভারি হয়ে উঠেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো। উল্লিখিত চার কারণের একটির ফলে অনলাইনে ক্লাস না করতে পারলেও, পরবর্তীতে ফেসবুকে এসে তারা ঠিকই প্রকাশ করছে তাদের মনোবেদনা। কিংবা অনেকে হয়তো এটুকু দুঃখ প্রকাশেরও সুযোগ পাচ্ছে না। ফলে এ ব্যাপারে আর সন্দেহের অবকাশই থাকছে না যে, অনলাইন ক্লাস দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন এক বৈষম্য ও বিভাজনের দেয়াল গড়ে তুলেছে।

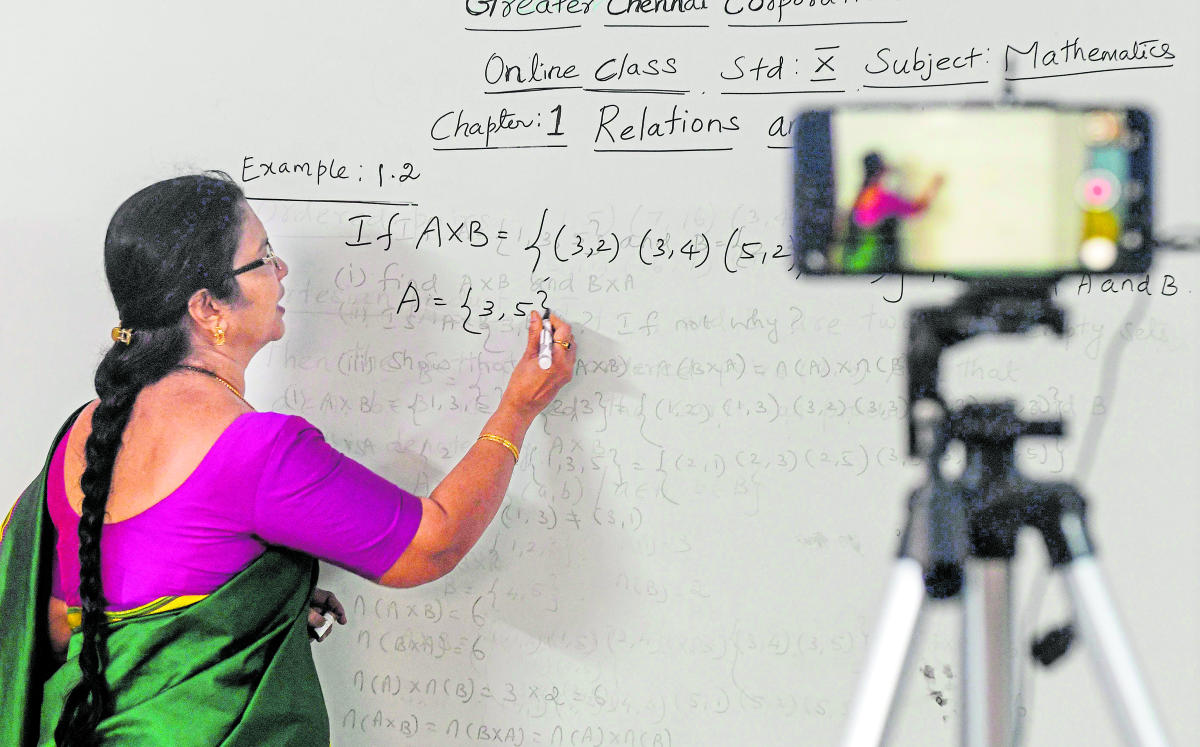

দেশের অনেক স্কুল, কলেজ, এমনকি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও অনেকদিন ধরেই অনলাইন ক্লাস চালু থাকলেও, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সময়ক্ষেপণ করছিল। অবশেষে জুন মাসের শেষ সপ্তাহে করোনাকালীন অনলাইন ক্লাস নিতে সম্মত হন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা। তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে অনলাইনে ক্লাস হলেও কোনো পরীক্ষা নেওয়া হবে না। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পরই পরীক্ষা ও ব্যবহারিক ক্লাস নেওয়া হবে। সে অনুযায়ী ১ থেকে ৭ জুলাইয়ের মধ্যে পুরোদমে অনলাইনে ক্লাস শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও অন্যান্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও অনলাইন ক্লাসের প্রক্রিয়া শুরু করেছে, কিংবা খুব শীঘ্রই করবে।

কেন অনলাইনে ক্লাস নিতে বাধ্য হলো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, তা বোঝা খুব কঠিন কিছু নয়। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান বুরো (ব্যানবেইস) ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, দেশের স্বায়ত্তশাসিত চারটিসহ মোট ৪৬টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন মোট শিক্ষার্থী প্রায় সোয়া আট লাখ। করোনাকালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় তাদের সবার শিক্ষাজীবনে একযোগে নেমে এসেছে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা। কেউ যেমন স্নাতক হওয়ার অপেক্ষা আছে, কেউ আবার আরেকটু সময় পেলেই স্নাকতোত্তর ডিগ্রি পেয়ে যেত। কিন্তু এখন সবার মনেই আশঙ্কা, তাদের শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবনের যাবতীয় পরিকল্পনা পিছিয়ে যাবে অন্তত ছয় মাস থেকে এক বছর। এমনকি করোনা-পরবর্তী সময়ে এসব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে তীব্র সেশনজটের সম্ভাবনাও নেহাত উড়িয়ে দেয়া যায় না। তাই অনলাইনে ক্লাস নিয়ে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা কিছুটা হলেও এগিয়ে রাখার একটি মানসিকতা যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মনে কাজ করবে, তা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

কিন্তু এভাবে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছাড়াই অনলাইন ক্লাসের উদ্যোগ যে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বৈষম্যের দিকটিকে আরো বেশি করে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, সেটিও অনস্বীকার্য। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য তো বলেই দিয়েছেন, অনলাইন ক্লাস শিক্ষা বৈষম্য সৃষ্টি করবে। বিবিসিতে বাংলাদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অনলাইন ক্লাস বিষয়ক সংবাদেও গুরুত্ব পেয়েছে ‘বৈষম্য’ শব্দটি। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের মুখপাত্র এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সামিনা লুৎফার বক্তব্যেও উঠে এসেছে শিক্ষা বৈষম্যের আশঙ্কা। তিনি বলেছেন,

“আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা নিজেই নানাভাবে বৈষম্যের সৃষ্টিকারী। আমরা চাই না এই চলমান কোভিড-১৯ দুর্যোগের মাঝে বৈষম্যের মাত্রা যেন আরো বেড়ে যায়। এ কারণেই আমরা সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছি অনলাইন ক্লাস শুরুর আগে সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের।”

একই প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) সঙ্গে কিন্তু কথা বলেছিলেন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরাও। তাদের আলোচনায় উঠে এসেছিল সব ছাত্র-শিক্ষকের ল্যাপটপ কিংবা বিকল্প স্মার্টফোন না থাকা, গ্রামাঞ্চল ও দুর্গম এলাকায় ইন্টারনেটের গতি কম থাকা বা একেবারেই না থাকা, ইন্টারনেটের উচ্চমূল্য, ভার্চুয়াল ক্লাস নেওয়ার ব্যাপারে অনেক শিক্ষকের অনভ্যস্ততা ইত্যাদি।

কিন্তু এসব ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ মহল আগে থেকেই জ্ঞাত থাকার পরও অনলাইন ক্লাস ঠিকই শুরু হয়ে গেছে, আর তার ফলে শিক্ষা বৈষম্যের নগ্নরূপ প্রতিনিয়ত প্রকট হয়ে উঠছে। অনেক শিক্ষার্থী তো ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারছেই না, আবার অনেককে ক্লাস করার জন্য কয়েক কিলোমিটার হেঁটে ভালো নেটওয়ার্ক সমৃদ্ধ স্থানে যেতে হচ্ছে, রাস্তার বা নদী-বিলের পাশে দাঁড়িয়ে ক্লাস করতে হচ্ছে। গাছে চড়ে ক্লাস করার সংবাদও ইতোমধ্যেই সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে।

এত কষ্ট করে যারা ক্লাস করছে, তাদের অভিজ্ঞতাও কি খুব একটা সুখকর হচ্ছে? সেরকমটি কিন্তু মনে হয় না। দুর্বল নেটওয়ার্কের কারণে অনেকেই ক্লাসে ঠিকভাবে কথা শুনতে বা বুঝতে পারছে না। শিক্ষকদের কাছ থেকে পড়া দ্বিতীয়বার বুঝে নেবার সুযোগও তেমন থাকছে না। ইতঃপূর্বে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের মুখ দেখেই বুঝে যেতেন তারা পাঠ্যবিষয় বুঝতে পারল কি না। এখন সেটিও আর সম্ভব হচ্ছে না। তাই শিক্ষকদের দায়সারা গোছের পাঠদানেই সীমাবদ্ধ থাকতে হচ্ছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মিথস্ক্রিয়াও ফলপ্রসূ হচ্ছে না। হাতেগোনা কয়েকজন শিক্ষার্থী বাদে বাকিরা ক্লাসে তেমন একটা কথাও বলছে না। ফলে প্রদত্ত শিক্ষা অন্তর্মুখী বা মধ্য-মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের কতটুকু বোধগম্য হলো, সেটিও স্পষ্ট নয়।

এসবের পাশাপাশি মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে রয়েছে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট ২০১৮। প্রকৃত শ্রেণিকক্ষের মতো অনলাইন ক্লাসেও প্রাণবন্ত পাঠদানের জন্য প্রয়োজন চিন্তার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা। কিন্তু ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের ফলে সুস্পষ্টভাবেই খর্ব হচ্ছে সেই স্বাধীনতা। অনেক শিক্ষকই অনলাইনে মন খুলে কথা বলতে পারছেন না, যার ফলে তাদের পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও নির্দেশ দিয়েছে, অনলাইন ক্লাসগুলো জুমেই হোক বা গুগল মিটে, সেগুলো যেন রেকর্ড করা না হয়।

আন্দাজ করা যেতে পারে, এর পেছনেও অনলাইন ক্লাসের বিতর্কিত বিষয়বস্তু বা কথোপকথন ভাইরাল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু তাতে করে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা। যেসব শিক্ষার্থী অনলাইন ক্লাস করতে পারেনি বা আংশিক করেছে, ভালো করে পড়া বোঝেনি, ক্লাস রেকর্ডের সুযোগ থাকলে পরবর্তীতে নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী তারা ক্লাসগুলো দেখে নিতে পারত। কিন্তু রেকর্ডের সুযোগ না দেওয়ায়, একটি ক্লাস হয়ে যাওয়া মানেই সব শেষ। পরবর্তীতে ওই ক্লাসের লেকচার আর শিক্ষার্থীদের পক্ষে পাওয়ার উপায় নেই। প্রযুক্তিগত সকল সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যদি সেগুলোকে কাজে লাগানো না যায়, এর চেয়ে বড় দুঃখ আর কী হতে পারে!

যেসব শিক্ষার্থী ক্লাস করতে না পেরে পিছিয়ে পড়ছে, তাদের পিছিয়ে পড়ার মাত্রা ঠিক কতটা হতে পারে, সে ব্যাপারেও চিন্তাভাবনার অবকাশ রয়েছে। শিক্ষকরা প্রতিটি ক্লাসেই হয়তো আন্তরিকতার সাথে আশ্বস্ত করছেন যে এসব ক্লাসের উপস্থিতি গণনা করা হবে না, কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আগে নম্বরভিত্তিক কোনো এসাইনমেন্ট বা পরীক্ষাও নেওয়া হবে না। কিন্তু এসব আশ্বাসের কি আদৌ কোনো ভিত্তি আছে? যদি এসব অনলাইন ক্লাসে কোনো নম্বরের ব্যবস্থা নাও থাকে, এবং বিশ্ববিদ্যালয় খুললে প্রতিটি বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করা হয়, তারপরও যেসব শিক্ষার্থী মাত্র একবার বিষয়গুলোর সাথে পরিচিত হবে, তারা কি দুইবার একই বিষয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের চেয়ে পিছিয়ে পড়বে না? এবং এই পিছিয়ে পড়া কি তাদের এসাইনমেন্ট, প্রেজেন্টেশন থেকে শুরু করে সেমিস্টার ফাইনালের ফলাফলেও একটা ব্যবধান গড়ে দেবে না?

তাছাড়া শিক্ষকরা সরাসরি না হলেও, আকারে-ইঙ্গিতে এসাইনমেন্ট বা এ জাতীয় প্রসঙ্গ ঠিকই উত্থাপন করছেন, যার ফলে অনেক শিক্ষার্থীই এখন থেকে প্রস্তুতি শুরু করে দেবে। তাহলে সেইসব শিক্ষার্থীদের কী হবে, যারা অনলাইন ক্লাস করতে পারছে না? কিংবা যারা অনলাইন ক্লাসটুকু করলেও, তাদের কাছে বই-নোট-শিট কিংবা স্মার্টফোন-ল্যাপটপ-ইন্টারনেট নেই, যার মাধ্যমে এসাইনমেন্ট বা পরীক্ষার পড়াগুলো এগিয়ে রাখা সম্ভব?

অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিংবা শিক্ষকরা যত যা-ই বলুন না কেন, একটি বৈষম্য কিন্তু অবশ্যই গড়ে উঠছে, এবং তা কোনোভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই। এখনের এই বৈষম্য করোনা-পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে অবশ্যম্ভাবী তফাৎ সৃষ্টি করবে। আর তার পাশাপাশি এখন থেকেই অর্থনৈতিক অবস্থা, বাসস্থান, ল্যাপটপ-স্মার্টফোনের মালিকানা প্রভৃতির ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিভাজনরেখা এঁকে দিচ্ছে, যা অনেক অনুভূতিপ্রবণ শিক্ষার্থীর পক্ষেই সহজভাবে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়, বরং তাদের জন্য অত্যন্ত স্নায়ুবিধ্বংসী একটি ব্যাপার।

এখন অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগতে পারে, এই এত কথার মাধ্যমে কি অনলাইন ক্লাস বন্ধ করে দেওয়ার সুপারিশ করা হচ্ছে? মোটেই না। সেটি কখনোই কোনো সুষ্ঠু সমাধান বয়ে আনবে না, যেখানে অনেকের শিক্ষাজীবন ও ক্যারিয়ার অনিশ্চিত ও স্থবির হয়ে পড়া কিংবা সেশনজটের আশঙ্কা আগেই করা হয়েছে। বরং যে বিষয়টি এখন বেশি প্রয়োজন তা হলো, ইতোমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠা শিক্ষা বৈষম্যকে যতটা সম্ভব কমিয়ে আনা।

গত মে মাসে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ১৯ হাজার শিক্ষার্থীর উপর একটি জরিপ পরিচালনা করে। ইউজিসি চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, জরিপে তারা দেখতে পেয়েছেন ৮৭ শতাংশ শিক্ষার্থীর কাছে অনলাইন ক্লাসের জন্য স্মার্টফোন রয়েছে। এই জরিপের ফলাফল যে সর্বজনগ্রাহ্য নয়, সেটি সবার আগে স্বীকার করে নিতে হবে। কেননা অনলাইন ক্লাসের পক্ষে-বিপক্ষে অনলাইনেই গৃহীত জরিপ একদম শুরুতেই গ্রহণযোগ্যতা হারায়। যারা অনলাইন জরিপে অংশ নিয়েছে, তাদের তো কিছুটা হলেও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। স্মার্টফোনের অভাবে যারা এই জরিপে অংশই নিতে পারেনি, তাদের কথা কি চিন্তা করা হয়েছে? তাছাড়া এই জরিপের প্রশ্নগুলোর মান নিয়েও অনেক বিশেষজ্ঞের মনেই প্রশ্ন রয়েছে। কেননা জরিপের প্রশ্নগুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে করে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত অবস্থা জানার খুব একটা উপায় নেই। এই ধরনের জরিপে ক্লোজ এন্ডেড নয়, প্রয়োজন ছিল ওপেন এন্ডেড প্রশ্নের। অর্থাৎ এমন সব প্রশ্ন করা, যেগুলোর উত্তর শুধু হ্যাঁ বা না-তে নয়, বিস্তারিতভাবে দিতে হয়।

সুতরাং আমাদেরকে এটি ধরে নিতেই হবে যে অনেক শিক্ষার্থীই তাদের সমস্যাগুলো ঠিকভাবে ব্যক্ত করতে পারেনি। কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন তারা হচ্ছে, সে ব্যাপারে আগেই বলা হয়েছে। এখন যেহেতু সমাধানের আলোচনা হচ্ছে, তাই সমস্যার নেপথ্যের মূল কারণ খুঁজতে হবে। বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই বর্তমানে তীব্র অর্থ সঙ্কটে ভুগছে। করোনা সঙ্কটের পূর্বে অনেকেই টিউশন, পার্ট টাইম চাকরি, অনলাইনে ছোটখাট ব্যবসাসহ আরো নানাভাবে অর্থ উপার্জন করত, এবং নিজেদের খরচ কিছুটা হলেও নিজেরাই চালাতে পারত। বর্তমানে তাদের সেই আয়ের রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ। ইতোমধ্যেই তারা পরিবারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। তাই এই মুহূর্তে বাড়তি খরচের কোনো উপায়ই তাদের নেই। ফলে কীভাবেই বা তারা নতুন করে বাসায় ব্রডব্যান্ড সংযোগ নেবে, কিংবা প্রয়োজনীয় ডিভাইস (স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, রাউটার) কিনবে?

শিক্ষার্থীদের এই অর্থনৈতিক সমস্যা নিরসনের একটি সম্ভাব্য পথ বাতলেছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক। ২০২০ শিক্ষাবর্ষ পুনরুদ্ধারে বেশ কয়েকটি সুপারিশ জানিয়েছে তারা। এর মধ্যে রয়েছে দেশের সব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্কটে থাকা শিক্ষার্থীদের এক বছর ধরে মাসিক ৩,০০০ টাকা বৃত্তি প্রদান, এবং সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপক্ষে ৫০ ভাগ শিক্ষার্থীকে তথ্য-প্রযুক্তি সক্ষমতা অর্জনের জন্য এককালীন ২০ হাজার টাকার বৃত্তির ব্যবস্থা করা। অর্থনৈতিক বিচারে দুঃসাধ্য হলে এই টাকা দীর্ঘমেয়াদী সুদহীন ঋণ হিসেবে দেয়া যেতে পারে।

এছাড়াও তাদের অন্যান্য সুপারিশের মধ্যে আছে সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি কমপক্ষে ৫০% হ্রাস করা, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকের চাকরি এবং পূর্ণ-বেতন নিশ্চিত করা।

কিন্তু এগুলোর পরও ইন্টারনেটের উচ্চমূল্য ও ধীরগতির বিষয়টি থেকেই যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইআর) বিভাগের তিনজন সহযোগী অধ্যাপকের এক গবেষণায় উঠে এসেছে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৬২ শতাংশ মোবাইল ডেটা, ৩৬ শতাংশ ওয়াইফাই বা ব্রডব্যান্ড ও ২ শতাংশ পোর্টেবল মডেমের মাধ্যমে ইন্টারনেট সুবিধা গ্রহণ করছে। সুতরাং মোবাইল ডেটাই ব্যবহার করছে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী। এদিকে, একটি এক ঘণ্টার ভিডিও ক্লাসের জন্য ৭০০-১০০০ মেগাবাইট ডাটা প্রয়োজন হয়। একজন শিক্ষার্থীর যদি পাঁচটি কোর্স থাকে এবং সপ্তাহে কোর্সপ্রতি একটি করেও অনলাইন ক্লাস হয়, তবে মাসে ২০টি ক্লাসের জন্য তাকে বেশ বড় ধরনের খরচ বহন করতে হবে। পরিমাণটি ছয় থেকে সাতশো হতে পারে। অথচ তারপরও অনলাইন ক্লাসের সময়ে ভালো নেটওয়ার্ক পাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

এ থেকে পরিত্রাণের একটি উপায় হতে পারে ওয়াইফাই ও ব্রডব্যান্ড ব্যবহার। কিন্তু এই মুহূর্তে বিভিন্ন এলাকায় নতুন ওয়াইফাই বা ব্রডব্যান্ড সংযোগ নিতে তিন থেকে সাত হাজার টাকা পর্যন্তও খরচ হচ্ছে। এরপর মাসে মাসে পাঁচশো থেকে দেড় হাজার টাকা পর্যন্ত বিল তো রয়েছেই। অর্থাৎ এই খরচও অনেক শিক্ষার্থীর পক্ষেই মেটানো সম্ভব নয়।

সেক্ষেত্রে আরেকটি সমাধান হতে পারে শিক্ষার্থীদের ইন্টারনেট খরচ কমানোর ব্যবস্থা করা। এ ব্যাপারে ইউজিসির সাথে বৈঠকে উপাচার্যরা শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে ইন্টারনেটের ব্যবস্থা করার জন্য প্রস্তাব করেন। এর প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, শিক্ষার্থীদের জন্য স্পেশাল ইন্টারনেট প্যাকেজের ব্যবস্থা করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেওয়া হবে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের সুপারিশেও বলা হয়েছে, সব শিক্ষার্থীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য বিনামূল্যে ইন্টারনেট নিশ্চিত করতে হবে। সেই সঙ্গে মোবাইল অপারেটরদের কাছে প্রত্যাশা থাকবে, তারা শুধু মুখেই ফাঁকা বুলি আউড়ে, বাস্তবেই যেন দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করে। চটকদার বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ফোর-জি ইন্টারনেটের কথা বললেও, প্রয়োজনের সময় থ্রি-জিও না পাওয়া, কিংবা ইন্টারনেট গতিতে ভারত-পাকিস্তানের চেয়ে পিছিয়ে থাকা, অত্যন্ত হতাশাজনক ব্যাপার।

এতক্ষণ শুধু বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের অনলাইন ক্লাস নিয়ে আলোচনা চললেও, ভুলে যাওয়া যাবে না স্কুল-কলেজ পর্যায়ে অনলাইন ক্লাসের ফলে সৃষ্ট শিক্ষা বৈষম্যের বিষয়টিও। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় শহুরে স্কুল-কলেজ ও গ্রামীণ স্কুল-কলেজ কিংবা সরকারি স্কুল-কলেজ ও বেসরকারি স্কুল-কলেজের মধ্যে একটি বিভাজন অনেক আগে থেকেই ছিল। অনলাইন ক্লাস সেটিকেও আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। শহুরে ও বেসরকারি স্কুল-কলেজগুলোতে বেশ আগে থেকেই অনলাইন ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু গ্রামীণ ও বেসরকারি স্কুল-কলেজে সে হার বেশ কম। কিছু কিছু স্কুল-কলেজ ফেসবুক ও ইউটিউব ভিত্তিক ক্লাসে গুরুত্ব দিলেও, তৃতীয় থেকে একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মাধ্যম এখনো মূলত সংসদ টিভির বিনামূল্যে পাঠদান। এছাড়া করোনাকালে বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পার্থক্যও আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে।

সরকারি হিসেব অনুযায়ী বর্তমানে দেশে প্রাথমিক স্কুল আছে ৬৪ হাজার। সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে মাধ্যমিক স্কুল আছে আরো সতেরো হাজারের মতো। এছাড়া কলেজ বা মহাবিদ্যালয় আছে প্রায় আড়াই হাজার। সব মিলিয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি। কিন্তু সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর থেকে জানা যাচ্ছে, এর মধ্যে অল্প একটি অংশই এই করোনা পরিস্থিতিতে অনলাইনে শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে আর টিভি দেখার সুযোগ আছে সব মিলিয়ে ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থীর। অর্থাৎ এখানেও এখনো বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী ডিজিটাল শিক্ষা কার্যক্রমের আওতার বাইরেই রয়ে গেছে।

সুতরাং এ ব্যাপারে আমরা নিঃসন্দেহ থাকতে পারি যে করোনাকালীন দুর্যোগ দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সত্যিই এক চরম বৈষম্য ও বিভাজন সৃষ্টি করছে। এর ফলে করোনা-পরবর্তী সময়ে অনেক শিক্ষার্থী তো ঝরে পড়বেই, আর টিকে থাকা শিক্ষার্থীদের মধ্যেও মোটাদাগে দুইটি শ্রেণি গড়ে উঠবে। এক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের তুলনায় অন্য শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অনেকটাই পিছিয়ে পড়বে। ফলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার আসন্ন ভবিষ্যতে আরো বড় দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অনুযায়ী দেশে ২০৩০ সালের মধ্যে মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ হাতে নেওয়া হয়েছিল, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে তা অনেকটাই নস্যাৎ হতে বসেছে। তাই আর দেরি না করে, এখন থেকেই আমাদের নিতে হবে ভয়াবহ এই শিক্ষা বৈষম্য দূরীকরণের উদ্যোগ।