যখনই পরিচিত কারো ক্যান্সার বা টিউমারজনিত কোনো অসুস্থতা ধরা পড়ে, তখনই আশেপাশের মানুষের মুখে একটি সাধারণ প্রশ্ন ঘুরতে শুরু করে। তা হলো, রোগীকে কেমোথেরাপি দেয়া হয়েছে কি না, দেয়া হলে কতদিন ধরে দেয়া হচ্ছে, এখন পর্যন্ত কতবার নিয়েছেন ইত্যাদি। শুভাকাঙ্ক্ষীদের এই কৌতূহল মেটাতে রোগীর আত্মীয়-স্বজনদের তাই এ প্রশ্নগুলোর জবাব একপ্রকার মুখস্থই করে রাখতে হয়।

এই প্রশ্নগুলো যেমন আমাদের অতিপরিচিত, তেমনিভাবে পরিচিত কেমোথেরাপি শব্দটির সাথে। নামের সাথে পরিচিত হলেও, এটি ঠিক কী তা নিয়ে তেমন স্পষ্ট ধারণা নেই অনেকের।

কেমোথেরাপি কী?

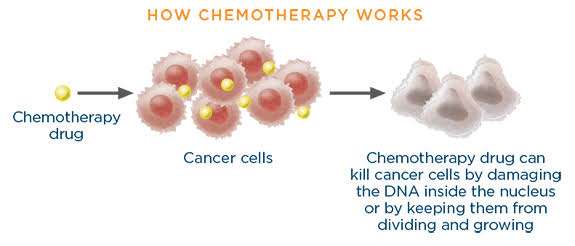

কেমোথেরাপি মূলত এমন ধরনের এক চিকিৎসা পদ্ধতি, যেখানে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে মাধ্যমে ক্যান্সার কোষের জন্ম এবং বৃদ্ধিকে ব্যাহত করা হয়। এটি ক্যান্সার কোষের খাদ্য সংগ্রহকে বাধাগ্রস্ত করে, যার ফলে একপর্যায়ে কোষটি অ্যাপোটোসিস প্রক্রিয়ায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মূলত রোগীকে কী মাত্রায় কেমোথেরাপি দেয়া হবে তা নির্ভর করে ক্যান্সার টিউমারের আকার এবং বিস্তৃতির ওপর।

কেমোথেরাপি প্রয়োগের বিষয়টি ক্যান্সার চিকিৎসার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকলেও এই থেরাপি প্রয়োগ করলেই যে ক্যান্সারকোষ বা টিউমার পুরোপুরি নির্মূল হয়ে যাবে, এ ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চয়তা দেয়া সম্ভব নয়। তবু অন্যসব চিকিৎসার তুলনায় এর সফলতার হার বেশি হওয়ায় অনেক চিকিৎসক একে ক্যান্সারের শেষ প্রতিকার হিসেবে বিবেচনা করেন। অনেক সময় রোগী যাতে বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারেন অথবা তার যাতে কষ্ট কম হয়, সেজন্যও কেমোথেরাপি প্রয়োগ করা হয়। রোগের তীব্রতা এবং জটিলতা বিবেচনা করে চিকিৎসাটি কয়েক দিন, সপ্তাহ, এমনকি কয়েক মাস ধরে চলতে পারে।

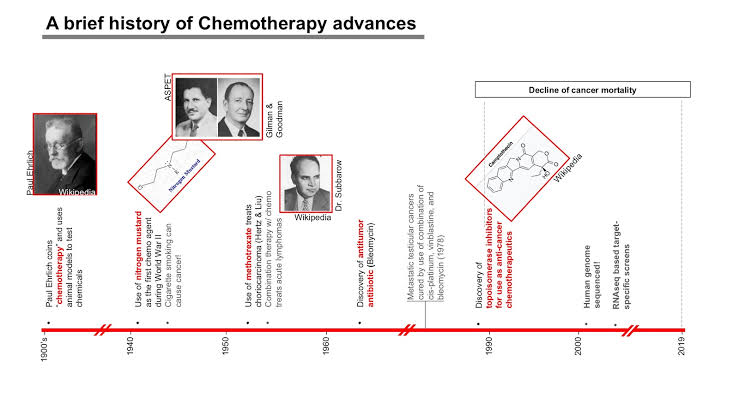

যেভাবে এলো কেমোথেরাপি

কেমোথেরাপির প্রচলন বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকেই। শুনতে অদ্ভুত হলেও সত্য যে, আজ এই চিকিৎসায় যে নাইট্রোজেন মাস্টার্ড গ্যাস ব্যবহৃত হয়ে আসছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সেটিকে রাসায়নিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হতো। সেসময়ই গবেষকরা এই গ্যাসের একটি চমদপ্রদ প্রভাব প্রথমবারের মতো খেয়াল করেন। তা হলো, গ্যাসটিকে যখন কেউ শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে গ্রহণ করে, তখন তার শরীরের শ্বেত কোষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় হ্রাস পায়।

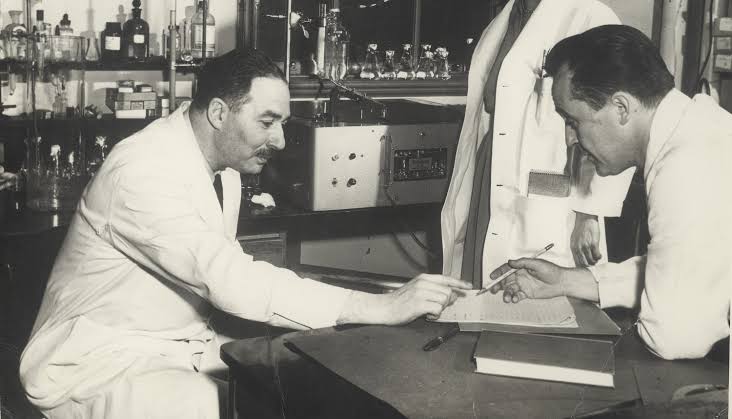

এরপর চল্লিশের দশকের শুরুর দিকে দুই ফার্মাকোলজিস্ট আলফ্রেড গিলম্যান এবং লুইস গুডম্যান লিম্ফোমা নিরাময়ে মাস্টার্ড গ্যাসের কার্যকারিতার ওপর গবেষণা শুরু করেন। গবেষণার অংশ হিসেবে তারা ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা চালান। গবেষণায় দেখা যায়, মাস্টার্ড গ্যাসের প্রয়োগ ইঁদুরের টিউমার ধ্বংসে ইতিবাচক ফলাফল প্রদর্শন করছে।

এই সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গিলম্যান-গুডম্যান জুটি থোরাসিক সার্জন গুস্তাভের সাথে মিলে তৈরি করেন মাস্টার্ড গ্যাসের একটি লঘুতর মিশ্রণ। মিশ্রণটির নাম দেয়া হয় মাস্টিন। এই মাস্টিনই প্রথম কেমোথেরাপিউটিক ড্রাগস, যা কোনো মানুষের ওপর সফলভাবে প্রয়োগ করা হয়।

১৯৪৩ সালে গিলম্যান ও গুডম্যান তাদের গবেষণার ইতি টানেন এবং এর তিন বছর পরেই তাদের গবেষণাটি প্রকাশিত হয়। মূলত এর পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্রে লিম্ফোমা চিকিৎসায় সাইটোটক্সিক ওষুধ হিসেবে নাইট্রোজেন মাস্টার্ড গ্যাসের ব্যবহার জনপ্রিয় হতে শুরু করে, যা একটি অ্যালকাইলেটিং এজেন্ট।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যখন কেমোথেরাপি নিয়ে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার উন্মোচন চলেছে, তখন ক্যান্সার প্রতিষেধক উদ্ভাবনে হার্ভাডের গবেষকরাও বসে নেই। হার্ভাডের একজন প্যাথোলজিস্ট দেখতে পান, ফলিক অ্যাসিড প্রয়োগ করলে ক্যান্সার টিউমারের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

সিডনি ফারবার নামের এই প্যাথোলজিস্ট তখন তার সহকর্মীদের সাথে মিলে তৈরি করেন folate analogues, যা ১৯৪৮ সালে অ্যাকিউট লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের ওপর প্রয়োগ করা হয়। দেখা যায়, রাসায়নিক উপাদানটি রোগীর অস্থিমজ্জা সফলভাবে পুনঃস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। এই অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য তিনি আধুনিক কেমোথেরাপির জনক আখ্যা পান।

১৯৫০ এর দিকে ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠান Eli Lilly ঘোষণা দেয়, Vinca rosea ফুলের নির্যাস থেকে প্রাপ্ত উদ্ভিজ্জ অ্যালকালয়েড লিউকেমিয়া উপশমে ফলাফল প্রদর্শন পাওয়া গেছে, তা বেশ ইতিবাচক। এই ঘোষণার ফলে ষাটের দশকে হজকিন্স ডিজিজ চিকিৎসায় vinblastine এবং পেডিয়াট্রিক লিউকেমিয়া চিকিৎসায় vincristine ব্যবহার শুরু হয়।

এর পরের দুই দশকে কম্বিনেশন কেমোথেরাপি জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে। সেইসাথে দৃশ্যমান হতে শুরু করে কেমোথেরাপি প্রয়োগের ইতিবাচক ফলাফলও। বলা হয়, সেসময় ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী রোগীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার পেছনে কেমোথেরাপির সফলতা ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে।

যখন দরকার কেমোথেরাপি

প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সার: প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সারের চিকিৎসায় সার্জারির আগে কেমোথেরাপি দেয়া হয়, যাতে সার্জারি সহজে করা যায়। অনেক সময় সার্জারির পরে থেকে যাওয়া অবশিষ্ট ক্যান্সার কোষ সম্পূর্ণ নির্মূল করতে কেমোথেরাপি প্রয়োগ করা হয়।

এই ক্যান্সার নিরাময়ে কেমোথেরাপির প্রয়োগ অনেকটা প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সারের মতোই। সার্জারির আগে কিংবা পরে, উভয় ক্ষেত্রেই কেমোথেরাপি প্রয়োগ করা যায়।

টেস্টিকুলার ক্যান্সার: ক্যান্সার কোষ যদি বেশি ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে প্রথম পর্যায়ে পা রাখার সাথে সাথে কেমোথেরাপি প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়ে ওঠে।

লিম্ফোমা: এই ক্যান্সারের সূচনা হয় শ্বেত রক্তকণিকাগুলোর অস্বাভাবিক বৃদ্ধির মাধ্যমে, যা দ্বারা একপর্যায়ে লিম্ফোসাইটও আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তবে আশার বিষয় হলো, কেমোথেরাপি প্রয়োগের মাধ্যমে রোগটি নিরাময় করা সম্ভব।

কেমোথেরাপির ধরন

সাধারণত চার ধরনের ঔষধ কেমোথেরাপিতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এগুলো হলো:

১. অ্যালকাইলেটিং এজেন্ট: এই রাসায়নিক উপাদানটি সরাসরি টিউমারের ওপর ক্রিয়া করে এবং সেটির মাইটোসিস প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। ফলে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিভাজিত হতে থাকা কোষটি তার বিভাজন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এগুলো হলো chlorambucil, cyclophosphamide, thiotepa এবং busulfan।

২. অ্যান্টিমেটাবলিটস: এটি কোষের বৃদ্ধি ও সুরক্ষার জন্য অত্যাবশকীয় প্রোটিন তৈরি করে। কিছু পরিচিত অ্যান্টি মেটাবলিটস হলো 5-fluorouracil (5-FU), 6-mercaptopurine (6-MP), cytarabine, capecitabine, fludarabine, gemcitabine, methotrexate, pemetrexed, pentostatin এবং thioguanine।

৩. প্ল্যান্ট অ্যালকালয়েড: এদেরকে মাইটোটিক ইনহিবিটরও বলা হয়। এটি কোষের বৃদ্ধি ও বিভাজন ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয়। ফলে ক্ষতিকর কোষগুলো আর বেড়ে উঠতে পারে না। এর মধ্যে রয়েছে actinomycin D, doxorubicin এবং mitomycin।

৪. অ্যানথ্রাসাইক্লিন: এটি একধরনের অ্যান্টি-টিউমার অ্যান্টিবায়োটিক, যা DNA এবং RNA এর সংশ্লেষণকে বাঁধা দেয়, যাতে করে কোষগুলো বিভাজিত হতে না পারে৷ তবে অ্যান্টিবায়োটিকের সাথে এদের পার্থক্য রয়েছে। doxorubicin, mitoxantrone, এবং bleomycin কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অ্যানথ্রাসাইক্লিন।

বিভিন্ন রকমের কেমোথেরাপি

প্রয়োগকাল এবং প্রয়োগের কারণ বিবেচনার ভিত্তিতে ক্যান্সার নির্মূলে বিভিন্ন রকমের কেমোথেরাপি প্রয়োগের প্রয়োজন পড়তে পারে। এদের মধ্যে সাধারণ কয়েকটি কেমোথেরাপি হলো:

অ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি: টিউমার সার্জারির পর ক্যান্সার টিউমারের অবশিষ্টাংশ ধ্বংস করতে এ থেরাপি ব্যবহার করা হয়। এর ফলে ক্যান্সার পুনরায় ফেরত আসার পথ বন্ধ হয়ে যায়।

নিও-অ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি: সার্জারির আগে টিউমারকে সংকুচিত করতে এ থেরাপি ব্যবহার করা হয়। এর ফলে টিউমার অপসারণ সহজ হয়ে ওঠে।

ইনডাকশন কেমোথেরাপি: একিউট লিউকেমিয়ার মতো ক্যান্সার উপশম করতে এই থেরাপির প্রয়োজন পড়ে।

কনসোলিডেশন কেমোথেরাপি: রোগের উপশম যাতে স্থায়িত্ব পায়, সেজন্য এ থেরাপি ব্যবহার করা হয়। এর অপর নাম ইনটেনসিফিকেশন কেমোথেরাপি।

মেইনটেন্যান্স কেমোথেরাপি: এই থেরাপিরও কাজ রোগের উপশমকে দীর্ঘস্থায়ী করা, তবে এটি অনেক স্বল্পমাত্রায় প্রয়োগ করা হয়। অ্যাকিউট লিম্ফোসাইটিক ও প্রো-লিম্ফোসাইটিক লিউকেমিয়ার নিরাময়ে এর প্রয়োগ দেখা যায়।

ফার্স্ট লাইন কেমোথেরাপি: কোনো ক্যান্সারের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ও প্রমাণিত থেরাপিকে ঐ ক্যান্সারের ফার্স্ট লাইন থেরাপি বলা হয়। একে স্ট্যান্ডার্ড থেরাপিও বলে।

সেকেন্ড লাইন কেমোথেরাপি: যখন ফার্স্ট লাইন থেরাপির পক্ষে ক্যান্সার কোষকে প্রতিহত করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না, তখন পালা আসে সেকেন্ড লাইন থেরাপির। এর আরেক নাম স্যালভ্যাজ থেরাপি।

প্যালিয়াটিভ কেমোথেরাপি: রোগের উপসর্গগুলো কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, সেটি পর্যবেক্ষণ করাই এই থেরাপির কাজ।

কীভাবে প্রয়োগ করা হয় কেমোথেরাপি?

রোগীর স্বাচ্ছন্দ্য এবং রোগের তীব্রতার কথা বিবেচনা করে বিভিন্ন উপায়ে কেমোথেরাপি দেয়া যেতে পারে। এগুলো হলো:

ইনজেকশন: এই প্রক্রিয়ায় ইনজেকশনের মাধ্যমে ঔষধ প্রবিষ্ট করা হয়। কোনো রোগীকে যদি অন্য ঔষধও নিতে হয় তখন তার রক্তনালিতে সেটির টিউব রেখে দেয়া হয়, যাতে বারবার সেটি খোলা কিংবা লাগানোর প্রয়োজন না পড়ে। এতে করে রোগীর যন্ত্রণা ও দুর্ভোগ হ্রাস পায়। এটি হতে পারে ইন্ট্রা আর্টারিয়াল (ধমনীর মধ্যে প্রবিষ্ট করে) কিংবা ইন্ট্রাভেনাস (শিরার মধ্যে প্রবিষ্ট করে)।

ওরাল: ঔষধ বড়ি বা ক্যাপসুল হিসেবে।

টপিকাল: ক্রিম হিসেবে ত্বকে মালিশ করে।

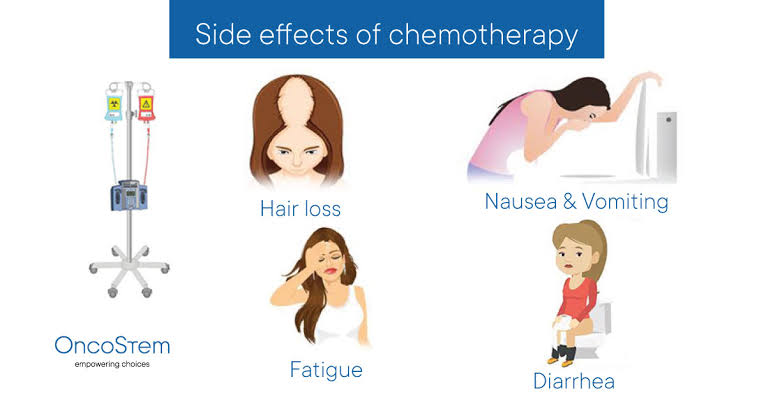

কেমোথেরাপির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

কেমোথেরাপির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কতদিন স্থায়ী হতে পারে, তা নির্ভর করে তার রোগের প্রকটতা এবং থেরাপির স্থায়িত্বের ওপর। চিকিৎসার সময়সীমা অল্প হলে রোগী অল্পদিনেই প্রভাব কাটিয়ে ওঠেন, আর বেশিদিন ধরে চললে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হতে সময় লাগে বেশি।

সাধারণত, দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কেমোথেরাপির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কাটিয়ে উঠতে একমাসের মতো সময় নিয়ে থাকে। তবে সম্পূর্ণ ধকল কাটিয়ে উঠতে ছ’মাসের বেশি সময় লেগে যায়। এই সময়ে রোগীকে বিভিন্ন ওষুধ দেয়া হয়। এগুলো কেমোথেরাপির ক্ষতিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করে।

কেমোথেরাপির কিছু সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলো:

- কেশগ্রন্থি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে, যার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগীর চুল পড়ে যেতে দেখা যায়।

- প্রজননতন্ত্রের কার্যকারিতা হ্রাস পায়।

- মনোসংযোগে ব্যাঘাত ঘটে।

- বমি বমি ভাবের উদ্রেক ঘটে।

- ত্বক এবং নখ শুকিয়ে আসে।

- ঘন ঘন মনমেজাজের পরিবর্তন ঘটে।

সফলতার হার অনেক বেশি হলেও এ কথা ধ্রুব সত্য যে, কেমোথেরাপির মাধ্যমে পুরোপুরি ক্যান্সার নির্মূল করা সম্ভব নয়। তবে অন্যান্য থেরাপির চেয়ে এটি অনেক ইতিবাচক ফলাফল দেখিয়ে থাকে। তাই যারা কেমোথেরাপি নেন, তাদের শরীরে পুনরায় ক্যান্সারের বাসা বাধঁবার সম্ভাবনা অনেকাংশে হ্রাস পায়।

ক্যান্সার সম্পর্কে আরও জানতে পড়ুন এই বইগুলো: