টেক্সাসের হিউস্টনে একদিন আট-নয় বছরের একটি বাচ্চা ছেলে পত্রিকায় তার নিজের ছবি দেখতে পায়। নিজের ছবি ছাপা হবার কারণ বুঝতে না পেরে ভাবতে শুরু করে, সে নিশ্চয় বিরাট কোনো তারকা, এ কারণেই পত্রিকায় তার ছবি ছাপা হয়েছে। জন্মের পর থেকে ছেলেটির দিন-রাত কেটেছে একটি ঘেরাও দেয়া সামান্য জায়গার মাঝে। এর থেকে বেরোলেই তার নিশ্চিত মৃত্যু। সব কিছু জেনে-বুঝে এসবের সাথেই মানিয়ে নিয়েছিলো ছেলেটি, এর মাঝেও আনন্দের খোরাক খুঁজে নিতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করেনি সে। পত্রিকায় শুধু তারকাদের ছবি ছাপা হয়, এই বোধ থেকে নিজেকে তারকা ভেবেই খুশি হয়ে ওঠে।

বাচ্চা ছেলেটির নাম ছিলো ডেভিড ভ্যাটার। জন্মের সময়ই সে মরণঘাতী একটি রোগ নিয়ে জন্মায়; Severe Combined Immune Deficiency (SCID).

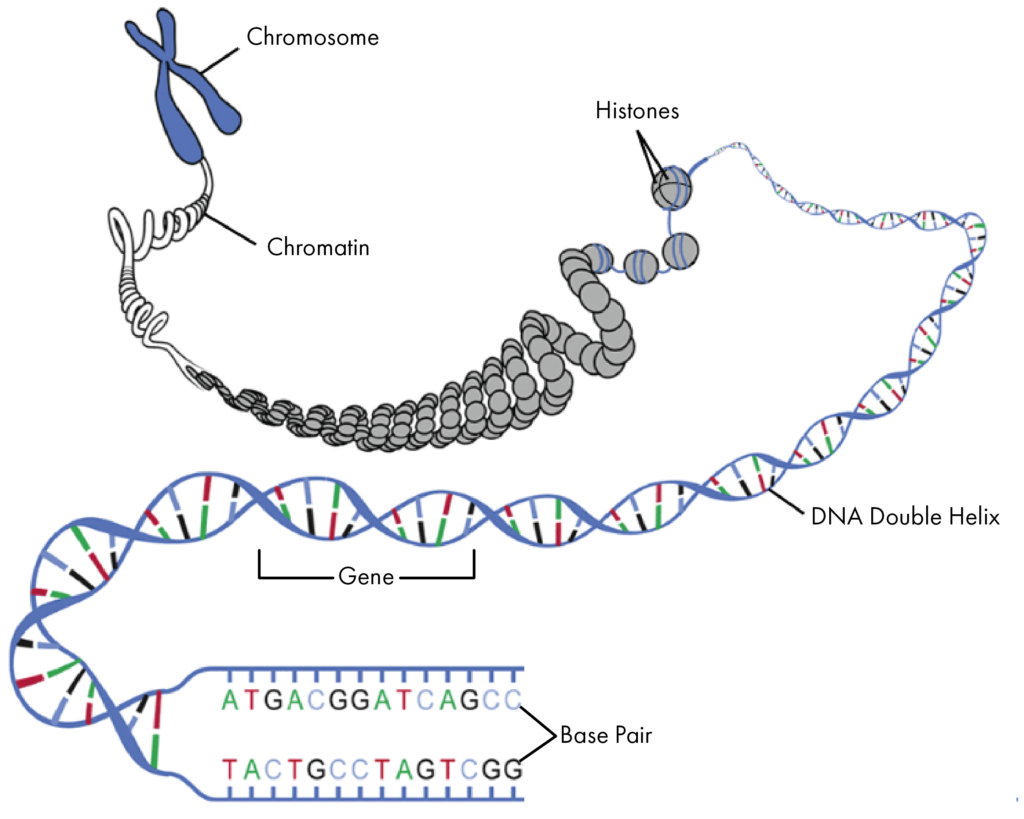

কিছু রোগ থাকে যা জন্মের পর, আমাদের জীবদ্দশায় অর্জন করে থাকি আমরা। আবার কিছু রোগ রয়েছে, যা জন্মগত; গর্ভে থাকাকালে একটি বাচ্চার দেহে জন্মাতে পারে। সেসব রোগের কারণগুলো বলতে হলে প্রথমেই চলে আসবে জিনগত সমস্যার কথা। একজন মানুষের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা কেমন হবে, তার পুরো নীলনকশা লেখা থাকে ডিএনএ-তে, ডিএনএ-র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককগুলোতেই পৃথকভাবে বলা থাকে শরীরের প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের কথা। একটি কোষের সমস্ত ডিএনএ সংঘবদ্ধ হয়ে নিউক্লিয়াসের ভেতর ক্রোমোজোম হিসেবে অবস্থান করে। প্রতিটি জীবে এই ক্রোমোজোম সংখ্যা নির্ধারিত; মানুষের প্রতিটি কোষে ক্রোমোজোম রয়েছে ৪৬টি। এর ভেতরেই লুকিয়ে আছে সবকিছু। কোনো একটি ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট কোনো জিনে যদি সমস্যা থাকে, সেই সমস্যাটি জন্মের পর প্রকাশ পাবে একটি জিনগত রোগ হিসেবে।

এই রোগটিও একটি জিনগত রোগ, এ রোগে একটি শিশু কোনোরূপ শারীরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াই ভূমিষ্ঠ হয়। শারীরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া এক মুহূর্তও বেঁচে থাকার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এই পৃথিবীতে সবচেয়ে অনিরাপদ হলো শিশুরা, জন্ম হবার সঙ্গে সঙ্গেই চারপাশে থাকা সবধরনের জীবাণু হুমড়ি খেয়ে পড়ে শিশুটির উপর। আমাদের শরীরের বাইরে-ভেতরে সবখানেই অণুজীব রয়েছে, কিন্তু আমাদের শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কাছে তা ধোপে টেকে না। একটি শিশুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সময়ের সাথে জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করে করে শক্তিশালী হয়ে ওঠে, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে দশটি রোগের বিরুদ্ধে টিকাও প্রদান করা হয়।

একটি শিশু মায়ের গর্ভ হতেই মায়ের কাছ থেকে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করে জন্ম নেয়, মায়ের বুকের দুধের মাধ্যমেই ধীরে ধীরে প্রতিরক্ষক ইম্যুনোগ্লোবিউলিন পেতে থাকে। SCID রোগে শিশুটি যখন সবধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াই জন্ম নেয়, অণুজীবগুলোর বিরুদ্ধে শিশুটি আর প্রতিরক্ষা গড়ে তুলতে পারে না। ফলে শিশুটিকে বাঁচিয়ে রাখাই দায় হয়ে ওঠে।

আর ডেভিড ভ্যাটার হলো এই রোগে শনাক্ত হওয়া প্রথম শিশু। ১৯৭১ সালে জন্ম নেয়া ডেভিডের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞান তখনও অতটা উন্নত হয়ে উঠেনি, তবু হাল ছাড়েনি চিকিৎসাবিজ্ঞান, এক অভিনব পদ্ধতিতে ১২ বছরের মতো বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছিলো ডেভিডকে।

অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন হলো এই রোগের একমাত্র চিকিৎসা, কিন্তু এখানে একটি সমস্যা দেখা দেয়। এই প্রতিস্থাপনের জন্য প্রয়োজন হতো দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের শরীরের টিস্যু টাইপ মেলানো। রক্তের গ্রুপিং সম্পর্কে নিশ্চয় সকলেরই জানা আছে, রক্তের গ্রুপ না মিললে যেমন কাউকে সেই রক্ত দেয়া যাবে না, টিস্যু টাইপিংয়ের ব্যাপারটিও ঠিক সেরকম। যেহেতু দাতার শরীর থেকে কোনোকিছু গ্রহীতার শরীরে প্রতিস্থাপন করা হবে, উভয়ের টিস্যু মিলতে হবে। এক্ষেত্রে ডেভিডের প্রয়োজন ছিলো শতভাগ মিলে যাওয়া টিস্যুর। কিন্তু যেহেতু ডেভিডের শরীরের প্রতি কোষে রয়েছে বাবা থেকে আগত অর্ধেক ক্রোমোজোম এবং মা থেকে আগত বাকি অর্ধেক ক্রোমোজোম, শতভাগ মিলে যাওয়া টিস্যু টাইপ কেবল ডেভিডের কোনো ভাই-বোনের শরীরেই পাওয়া যেতো। ডেভিডের বোন, ক্যাথেরিনকে নিয়ে চেষ্টা করা হয় শুরুতে। কিন্তু দেখা যায় যে, ডেভিডের সাথে তার বোনের টিস্যু টাইপ মিলছে না। তাই ডেভিডের অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন তখন আর সম্ভব হয়নি।

চিকিৎসাবিজ্ঞান সিদ্ধান্ত নেয়, ডেভিডকে বাঁচিয়ে রাখা হবে, এর জন্য ডেভিডকে বাহ্যিক পরিবেশের বাইরে কৃত্রিম একটি পরিবেশ তৈরি করে নিতে হবে, যেখানে আগে থেকেই জীবাণুমুক্ত করে রাখা সম্ভব। মানবদেহে অস্ত্রোপচার করার জন্য যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়, তা আগে থেকেই বিভিন্ন প্রচলিত পদ্ধতিতে জীবাণুমুক্ত করে রাখা হয় যেন জীবাণুগুলো অস্ত্রোপচারের সময় দেহে ঢুকে গিয়ে সংক্রমণ তৈরি করতে না পারে। অস্ত্রোপচারের কক্ষটিকেও প্রায় জীবাণুমুক্ত রাখা হয়।

ডেভিডের সাথে পুরো সেরকমই কিছু করার সিদ্ধান্ত হলো, টেক্সাস চিলড্রেন হসপিটালে শতভাগ জীবাণুমুক্ত একটি স্থান নিশ্চিত করা হয়। রেক্সিন জাতীয় স্বচ্ছ বাবল পেপার দিয়ে ঘেরাও দেয়া হয় চারদিক। এর ভেতর রাখা হয় ডেভিডকে। এই বাবল পেপারকে ভেদ করে কোনো জীবাণু যাতে ঢুকতে না পারে, তা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত করা হয়। জীবাণুর অনুপ্রবেশ বন্ধ করায় ডেভিডের মৃত্যুশঙ্কাও ছিলো না আর। পাশাপাশি চলতে থাকে এই নিয়ে গবেষণা, কীভাবে ডেভিডকে বাইরের পরিবেশে উন্মুক্ত করা যেতে পারে, কীভাবে তার রোগটি ভালো করা যেতে পারে।

বাবল পেপার ঘেরাও করা পরিবেশেই ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছিলো ডেভিড। তার নামই হয়ে গেলো ‘বাবল বয়’। SCID রোগটিকেও ‘বাবল বয় ডিজিজ’ বলে উল্লেখ করা হয়। ডেভিড দ্রুতই নিজের অভিনব পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিয়েছিলো। এর ভেতরেই ডেভিডের খেলাধুলা, পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হয়।

ডেভিডের বারো বছর বয়সে ১৯৮৪ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞান সিদ্ধান্ত নেয় তার অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনের। এই প্রতিস্থাপনের চেষ্টায় ডেভিডের শরীরে ক্যান্সার কোষ সৃষ্টি হয়, যার দরুন মারা যায় ডেভিড। তার জন্ম এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়েই চিকিৎসাবিজ্ঞানে শুরু হয় এই রোগটি নিয়ে বিস্তর গবেষণা। একটি শিশুর জন্মের পরপরই নিশ্চিত করা হয় শিশুটি SCID নিয়ে জন্মেছে কিনা, এমন রোগ নিয়ে জন্মালে সেই শিশুকে সুস্থ করতে বোনম্যারো প্রতিস্থাপন পদ্ধতিরও চলতে থাকে উন্নতকরণ।

বর্তমানে এই রোগের চিকিৎসা পদ্ধতির অনেকটাই উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। এ রোগে জন্মানো শিশুটি একমাসের ভেতরেই বাড়ি যেতে পারবে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে, তার শরীরে সাধারণ মানুষের মতো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও জন্মাবে।

সদ্যভূমিষ্ঠ কোনো শিশুর এই রোগ নিশ্চিত হলে প্রথমেই বাবল পেপারে ঘেরাও দেয়া পরিবেশে রাখা হয় অস্থায়ীভাবে, যাতে চিকিৎসা চলাকালে কোনোরূপ জীবাণু আক্রমণ করতে না পারে। সুস্থ মানুষের থেকে অস্থিমজ্জা কিংবা বোনম্যারো সংগ্রহ করে চিকিৎসা চালানো সম্ভব। কিন্তু শতকরা ৮০ ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কোনো দাতার সাথে টিস্যু টাইপ মিলছে না। সেক্ষেত্রে স্টেম কোষ দিয়ে চেষ্টা করা হলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা কোনো সুফল বয়ে আনতে পারে না।

জিনথেরাপি দেয়াকেই চিকিৎসাবিজ্ঞান সর্বোচ্চ ভালো পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করে, কিন্তু দেখা যায়, পূর্বেকার জিনথেরাপির অন্তুর্ভুক্ত কেমোথেরাপির কারণে শিশুর দেহে অনেক ধরনের নতুন রোগ সৃষ্টি হয়ে যায়।

বর্তমানে অন্য এক পদ্ধতিতে জিনথেরাপি দেয়া হয়, তবে এটি ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে নিরাপদ। অর্থাৎ, প্রতি দশজনে একজনের দেহে লিউকেমিয়া নামক ব্লাড ক্যান্সার সৃষ্টি হয়। লিউকেমিয়া হবার ভয় থাকা সত্ত্বেও এই জিনথেরাপি সর্বশেষ ভরসা, কেননা লিউকেমিয়ার চিকিৎসা সম্ভব, রোগীকে সুস্থ করে তোলা যাবে। কিন্তু SCID রোগে, একমাত্র আস্থাজনক চিকিৎসা হলো এই জিনথেরাপি।

জিনথেরাপি দেবার কাজটি বর্তমানে করা হয় এইচ আই ভি ভাইরাস দিয়ে। হ্যাঁ পাঠক, ঠিকই পড়েছেন। এ হলো সেই ভাইরাস, যা মানুষের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে নষ্ট করে দিয়ে এইডস রোগের সৃষ্টি করতে সক্ষম, যার পরিণতি নিশ্চিত মৃত্যু। জিনথেরাপির চমকও কিন্তু এখানেই। লোহা দিয়ে লোহা কাটার মতো অবস্থা, শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সবথেকে বড় শত্রুকে ব্যবহার করা হয় রোগ সারানোর কাজে। যেহেতু এইচ আই ভি ভাইরাসটির টার্গেট থাকে শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দিকে, এই সুযোগটিকেই কাজে লাগিয়েছে চিকিৎসাবিজ্ঞান।

এরজন্য প্রথমে SCIDতে আক্রান্ত শিশুর অস্থিমজ্জা থেকে কোষ সংগ্রহ করা হয়। কোষগুলোতে অবস্থানকারী জিনে ত্রুটির কারণেই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল। কোষের জিনে থাকা ত্রুটিকে সংশোধন করা হয় প্রথমে। সংশোধন করার কাজটি সমস্যা নয়, সমস্যা ছিলো সংশোধিত কোষগুলোকে পুনরায় অস্থিমজ্জায় প্রতিস্থাপন করা এবং সেই কোষগুলোকে শরীরের প্রতিরক্ষার কাজে লাগানো।

এইচ আই ভি ভাইরাসের এমন একটি টাইপ নেয়া হয়, যা আগে থেকেই অক্ষম করে রাখা, অর্থাৎ এটি তার মতো মানুষের শরীরে ঘুরে বেড়াবে, কিন্তু কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। সংশোধিত জিনটিকে স্থাপন করা হয় এইচ আই ভি ভাইরাসের ভেতর। তারপর সেই ভাইরাসকে রক্তে ছেড়ে দেয়া হয় সাধারণ ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে। একমাসের ভেতরেই শিশুর দেহে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি হতে শুরু করে, প্রচলিত সবরকমের টিকাও দেয়া সম্ভব হয়। এই জিনথেরাপির আদৌ কোনো খারাপ দিক রয়েছে কিনা, তা এখনো নিশ্চিত নয় চিকিৎসকরা, ভবিষ্যতে কোনো বিরূপ অবস্থা থাকবে কিনা, সে ব্যাপারেও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তবে এই রোগে আপাতত এই জিনথেরাপিই একমাত্র ভরসা।

ডেভিড ভ্যাটারকে হয়তো বাঁচাতে পারেনি চিকিৎসাবিজ্ঞান, কিন্তু ডেভিডকে দিয়েই শুরু হয়েছে এ রোগে জন্মানো শিশুদের চিকিৎসা। আগে-ভাগে জানা সম্ভব হয়েছে, একটি শিশু SCID রোগ নিয়ে জন্মাতে সক্ষম, ফলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া যাবে দ্রুত। পত্রিকায় নিজের ছবি দেখে যে শিশুটি নিজেকে তারকা ভাবতে শুরু করেছিলো, সে কোনো রূপালী পর্দার তারকা নয়। তবে সে একজন তারকা অবশ্যই, বাস্তব জীবনের অনেক বড় মাপের তারকা। ডেভিডের হাত ধরেই চিকিৎসাবিজ্ঞানে উন্মোচিত হয়েছে নতুন এক দ্বার, তার জীবনেই বিনিময়েই বাঁচানো যাচ্ছে এ রোগে আক্রান্ত শিশুদের।