ধরুন, সকালে ঘুম থেকে উঠে আয়েশ করে এক কাপ চা নিয়ে বসলেন বারান্দায়। হাতে রয়েছে আজকের দৈনিক পত্রিকা। চোখ বন্ধ করে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন তো, পত্রিকার সবচেয়ে অবধারিত খবর কোনটি হতে পারে? উত্তরটি নিয়ে আমাদের কারুরই দ্বিমত পোষণের সুযোগ খুব বেশি নেই। বিশ্বের হর্তাকর্তা রাষ্ট্রগুলোর সুবিবেচক (!) মনোভাবের কারণে যুদ্ধের দামামা বেজে চলেছে প্রতিনিয়ত। পত্রিকার পাতা, টিভি চ্যানেলগুলোর খবর, রেডিওতে প্রচারিত খবর সবেতেই রয়েছে যুদ্ধ সম্পর্কিত খবর। এ যেন এক অশান্ত সময়ের নিরন্তর বয়ে চলা।

পৃথিবীর সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা, কী অবলীলায় বেশুমার প্রাণ নিধনের যজ্ঞ সম্পাদন করে চলেছে এক আশ্চর্য নিপুণতায়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নিয়ত চলতে থাকা এই রক্তপাতের খেলায় যারা চলে যাচ্ছেন জীবন-নদীর ওপারে, তাদের নিয়ে আমরা সর্বোচ্চ দু’ মুহূর্ত হাহুতাশ করেই ক্ষান্ত হচ্ছি। অন্যদিকে যারা এক অর্থে ততটা সৌভাগ্যবান নন, তাদের বেঁচে থাকতে হয় এক অসহ্য যন্ত্রণাকে সাথী করে। বিশেষত যারা শিশু বয়সেই এই নিষ্ঠুর প্রাণ নিধনের সাক্ষী হয়, তাদের মনোজগতে ঘটে যায় বড় ধরনের পরিবর্তন। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে শিশুদের মানসিক অবস্থার এই পরিবর্তনসমূহ নিয়েই আমাদের আজকের এই লেখা।

শিশুর চিন্তাধারায় যুদ্ধের প্রভাব

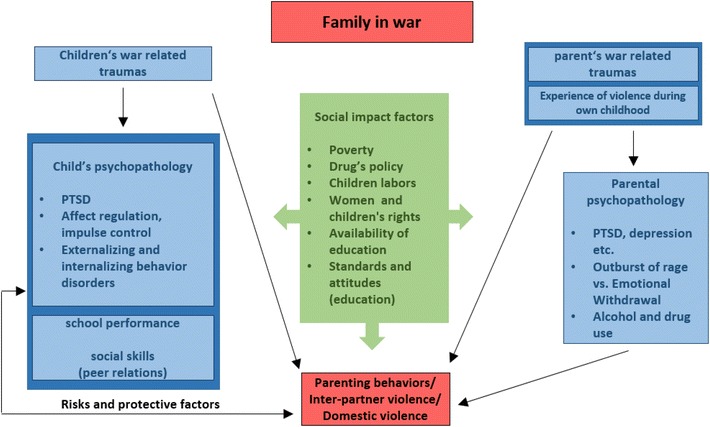

শিশুর মনোজগতে এক বিশাল পরিবর্তন এনে দেয় ভয়াবহ সমর-অভিজ্ঞতা। পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার ও ক্লিনিকাল বিষণ্ণতা হলো যুদ্ধের কারণে তৈরি হওয়া মানসিক ব্যাধিসমূহের মাঝে সর্বাধিক পরিলক্ষিত। তবে শিশুদের ক্ষেত্রে মানসিক ব্যাধিতেই যুদ্ধের প্রভাবটুকু সীমাবদ্ধ নয়। যুদ্ধের তিক্ত পরিস্থিতি অবলোকনের দরুন তাদের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কগুলোর দৃঢ়তা হারায়, শিক্ষাক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে পড়ে এবং সার্বিকভাবে ব্যক্তিগত জীবনে সন্তুষ্টির সংজ্ঞা পালটে যায়।

শিশুদের জীবনে যুদ্ধের ক্ষতিকর প্রভাব ব্যাখ্যা করার জন্য একটি আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে একে বিচার করা আবশ্যক। একটি শিশুর জীবনে যুদ্ধের কারণে ঘটে যাওয়া একটি ক্ষতি দিয়ে যুদ্ধের প্রভাবকে বিবেচনা করলে এটি তার ব্যাপ্তি হারায়। বেড়ে ওঠার বিভিন্ন স্তরে, জীবনের কম-বেশি সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। যুদ্ধের পর একটি দেশের প্রথম পদক্ষেপ হয় ঘুরে দাঁড়ানো। ক্ষয়ক্ষতি যা হয়েছে, সেসব ভুলে গিয়ে তারা নতুন করে বাঁচবার স্বপ্ন দেখে। এই ঘুরে দাঁড়ানোর সংগ্রামে সবচেয়ে বড় ধাক্কা খায় আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা দেশগুলো। যুদ্ধবিধ্বস্ত জনপদে প্রতিটি মানুষ যখন বেঁচে থাকার তৃপ্তি নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে চায়, তখন প্রতি মুহূর্তেই চারিদিকে কেবল নেই নেই রব ওঠে। ভেঙে যাওয়া শিক্ষা ব্যবস্থা, পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে হানাহানি, দুর্বল চিকিৎসা ব্যবস্থা- সবকিছুর সম্মিলিত প্রভাবে শিশুর ভবিষ্যৎ হয়ে যায় শঙ্কায় পরিপূর্ণ।

বাদ যাচ্ছে না অভিভাবকরাও

প্রথমত বলে রাখা ভালো, আলোচনার সুবিধার্থে অভিভাবক শব্দটির বদলে বরং ‘কেয়ার-গিভার’কেই বেছে নিচ্ছি আমরা। মা-বাবা অথবা সমপর্যায়ের যেকোনো ব্যক্তি শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কেয়ার-গিভার ব্যক্তিটি যদি যুদ্ধ চলাকালে যথেষ্ট বলিষ্ঠতার সাথে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তাহলে শিশুর মানসিক বৃদ্ধিতেও তার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। অন্যদিকে যুদ্ধের ডামাডোলে কেয়ার-গিভার ব্যক্তিটি নিজেই যদি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন, তবে শিশুর মানসিক বিকাশ স্বাভাবিকভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অর্থাৎ যুদ্ধ ও যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে শিশুর মানসিক বৃদ্ধিতে মা-বাবা কিংবা যেকোনো অভিভাবকই একটি সুরক্ষা বলয় হিসেবে কাজ করতে পারেন।

শিশুর মনোদৈহিক বৃদ্ধি আলোচনায় যেকোনো ধরনের নেতিবাচক ঘটনাকে যদি নিষ্পেষণ-নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তবে নিষ্পেষণ-নিয়ামক ও মনোদৈহিক বৃদ্ধির মধ্যে একটি প্রতিক্রিয়ামূলক সম্পর্কবিধান সম্ভব হয়। অর্থাৎ নিষ্পেষণ-নিয়ামকের তীব্রতা বা ভয়াবহতা যত বেশি হবে, শিশুর মানসিক গঠন, চিন্তন দক্ষতা, সামাজিক দক্ষতা, আবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তত বেশি নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবে।

যেসব শিশুর স্বদেশে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে, এমনকি যেসব শিশু বিমানে ভ্রমণকালে যুদ্ধবিধ্বস্ত জনপদের ভয়াবহতা দেখেছে, তাদের পরবর্তীতে মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। এক্ষেত্রে মা-বাবার ভূমিকা, অর্থাৎ প্যারেন্টিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। মা-বাবারাও কিন্তু মনুষ্য সমাজের বাইরের কেউ নন। অর্থাৎ, যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাব তাদের ওপর আসাটাও খুবই স্বাভাবিক।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যুদ্ধের কারণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত মা-বাবারা তাদের সন্তানের স্বাভাবিক মনোবিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হন। বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় ও সহায়ক পরিবেশ না দিতে পারার ব্যর্থতা, বাচ্চাদের আরও বেশি করে ধাবিত করে মানসিক রোগে ভোগার পথে। এসব বাবা-মা অধিকাংশ সময় তাদের সন্তানদের প্রতি ভয় বা জবরদস্তিমূলক আচরণ করেন, যার ফলে বাচ্চাদের কগনিটিভ ফাংশন বা চিন্তন দক্ষতার বিকাশ ঘটে না। ত্রুটিপূর্ণ প্যারেন্টিং, অবহেলা, নারীর প্রতি সহিংস আচরণ ইত্যাদি শিশুদের মানসিক বিকাশকে পূর্ণতা প্রাপ্তির পথ থেকে দূরে ঠেলে দেয়।

আরও একটি চমকপ্রদ তথ্য হলো, শিশুদের মানসিক ভারসাম্যের প্রশ্নে লিঙ্গভেদেও তারতম্য লক্ষ করা যায়! মা-বাবার সরবরাহকৃত তথ্য থেকে এটি প্রমাণিত হয়েছে, ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা আবেগসংক্রান্ত সমস্যায় বেশি ভোগে। অন্যদিকে ছেলেরা, মেয়েদের তুলনায় বেশি হাইপারঅ্যাক্টিভ, অর্থাৎ কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে যায়। তবে শিশুদের বয়স যত কম হবে, এসব সমস্যায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও তত বেশি থাকবে। স্বাভাবিক বৃদ্ধির সাথে এসব সমস্যার তীব্রতা সাধারণত কমে আসে।

বিশ্বজুড়ে হতভাগ্য শিশুদের করুণ জীবনচিত্র

শিশুদের ভবিষ্যৎ

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, পৃথিবীতে উদ্বাস্তু শিশুদের মানসিক গঠন পরিমাপের জন্য স্বীকৃত কোনো পদ্ধতি বা টুল আজ অবধি নেই। চাইলেই পৃথিবী থেকে সব যুদ্ধ-হানাহানি-রক্তপাত চিরতরে হটিয়ে দেওয়া যাবে না। সারা বিশ্বে রাজা-রাজড়াদের রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়ার নীতি মুহূর্তেই রহিত করা সম্ভব না। এই অবস্থা থেকেই চেষ্টা করতে হবে শিশুদের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী নিশ্চিত করার। এই পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রথম পদক্ষেপ হলো- কোমলমতি বাচ্চাগুলোর মানসিক অবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়ার জন্য একটি স্বীকৃত টুল প্রণয়ন করা। এরপর যেসব সম্ভাব্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে:

- নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে শরণার্থীদের মানসিক অবস্থা পরীক্ষা করা।

- শিশু ও কিশোর বয়সীদের জন্য পূর্ণ ও তাৎক্ষণিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

- যুদ্ধবিধ্বস্ত জনপদে যারা কাজ করবেন, তাদের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

- মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ব্যবস্থা হতে হবে সাক্ষ্য-প্রমাণ ভিত্তিক এবং সংস্কৃতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন।

- বন্ধুত্বপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশ নিশ্চিত করা।

- বাবা-মায়ের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।