যুদ্ধ এমন একটি ঘটনা, যা মানবমনের ভেতরে থাকা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর পশুকে জাগিয়ে তোলে, লাগিয়ে দেয় অবিশ্বাস্য রকমের হিংস্র সব কাজকর্মে, সাধারণ অবস্থায় যা চিন্তা করাও দুঃসাধ্য। আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে শেষ হওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঠিক এমন অগণিত পশুরই সন্ধান দিয়েছিলো মানবজাতিকে। তাদের বীভৎসতার নমুনা আজ যখন আমরা জানি, তখন আসলে তাদেরকে স্বজাতির অংশ হিসেবে পরিচয় দিতেও লজ্জা পায় মানুষ।

এ বীভৎসতা জার্মানরা দেখিয়েছে তাদের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পগুলোতে। কিছুদিন আগে ‘কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দীদের সাথে যা করতো নাৎসি বাহিনী’ শিরোনামের লেখায় এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছিলো। অন্যদিকে মিত্রপক্ষও যে একেবারে ধোয়া তুলসী পাতা ছিলো না, তা দেখানো হয়েছে ‘মিত্র বাহিনীর যেসব নিষ্ঠুরতার কথা জানে না অনেকেই’ লেখাটিতে। জাপান কুখ্যাত হয়ে আছে ইউনিট-৭৩১ এ বন্দীদের উপর চালানো অমানবিক সব পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছিলো ‘ইউনিট ৭৩১: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক ভয়াবহ নির্যাতনের ইতিবৃত্ত’ লেখাতে। এরই ধারাবাহিকতায় আজ আমরা আলোচনা করবো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানী সেনাবাহিনীর চালানো দশটি নৃশংসতার কাহিনী নিয়ে। মানুষ হিসেবে জন্ম নিলেই যে কেবল নিজেকে মানুষ বলে দাবি করা যায় না, এজন্য যে ভেতরে মনুষ্যত্ববোধ নামক এক অদৃশ্য শক্তিশালী সত্বার উপস্থিতি দরকার, সেই সত্যটিই আরো একবার স্মরণ করিয়ে দেবে এ কাহিনীগুলো।

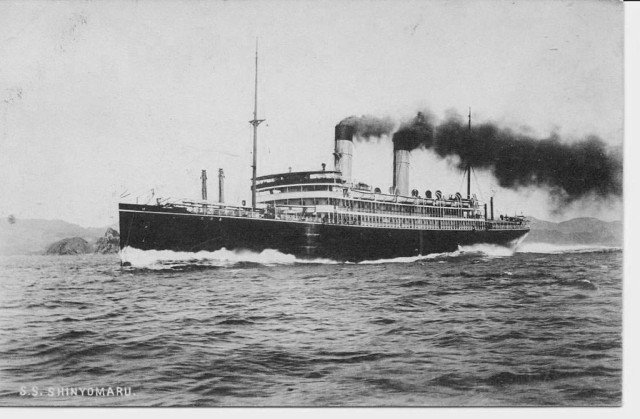

১) শিনয়ো মারুর ঘটনা

১৯৪৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর, সাড়ে সাতশ যুদ্ধবন্দীকে নিয়ে জাপানী জাহাজ শিনয়ো মারু চলেছিলো ম্যানিলার উদ্দেশ্যে। এসব জাহাজে থাকা বন্দীদের সাথে বেশ অমানবিক আচরণ করা হতো। সেজন্য এ জাহাজগুলোকে বলা হতো ‘নরকের জাহাজ’।

সেদিনও এই নরকের জাহাজ চলেছিলো তার গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে। হঠাৎ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবমেরিন ইউএসএস প্যাডেলের রাডারে ধরা পড়ে জাপানী এ জাহাজটির অস্তিত্ব। তারা জানতো না যে, সেই জাহাজে রয়েছে শত শত যুদ্ধবন্দী। তাই শিনয়ো মারুকে উদ্দেশ্য করে চারটি টর্পেডো নিক্ষেপ করে তারা। সৌভাগ্যক্রমে দুটি টর্পেডোকে এড়ানো গেলেও বাকি দুটো ঠিকই আঘাত করে জাহাজটিকে। এতেই ডুবতে শুরু করে সে।

Source: warhistoryonline.com

এই মিশনের দায়িত্বে থাকা জাপানী কমান্ডার সাথে সাথেই নির্দেশ দিয়েছিলো সকল বন্দীকে যেন মেরে ফেলা হয়। বেশ কয়েকজন বন্দী জাহাজ থেকে ঝাঁপিয়ে জীবন বাঁচাতে চেয়েছিলো। কিন্তু শিনয়ো মারুর নাবিকদের উদ্ধারে আসা জাহাজ থেকে গুলি করে তাদের মেরে ফেলা হয়। এভাবে সেদিন পরপারে পাড়ি জমিয়েছিলো ৬৬৮ জন যুদ্ধবন্দী, জীবন বাঁচিয়ে ফিরে যেতে পেরেছিলো মাত্র ৮২ জন।

২) সান্দাকানে আমৃত্যু হাঁটা

মালয়েশিয়ার সান্দাকানে ১৯৪২ সালে যুদ্ধবন্দীদের জন্য ক্যাম্প নির্মাণ করা হয়েছিলো। মূলত ব্রিটিশ ও অস্ট্রেলীয় সেনাদের রাখা হতো সেখানে। বন্দীদের দিয়ে নানা রকম কাজ করানো হতো। তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছিলো ক্যাম্পের সামনে একটি বিমানবন্দর নির্মাণে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে। এ সময় তাদেরকে গাধার খাটুনি খাটা লাগতো, চলতো ক্রমাগত নির্যাতন, দেয়া হতো অপর্যাপ্ত খাবার, চিকিৎসা সেবা ছিলো শূন্যের কোঠায়।

Source: warhistoryonline.com

যখন বন্দীদের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেলো, তখন তাদের আর বাঁচিয়ে রাখার দরকার বোধ করেনি জাপানী সেনাবাহিনী। তবে তাদেরকে শেষ করতে বিচিত্র এক উপায় বেছে নিয়েছিলো তারা। বন্দীদেরকে ক্রমাগত হাঁটতে বাধ্য করতো তারা। এ হাঁটার কোনো শেষ ছিলো না। এজন্য একে বলা হতো ‘ডেথ মার্চ’ তথা ‘আমৃত্যু হাঁটা’।

সান্দাকানের বন্দীদের এমন হাঁটার মাধ্যমে মৃত্যুর আয়োজন করা হয়েছিলো তিনবার। এতে মারা যায় প্রায় ২,৩৪৫ জন যুদ্ধ বন্দী। ক্লান্তি, পানিশূন্যতা ও অসুস্থতাই ছিলো তাদের মৃত্যুর কারণ। যদি কেউ পেছনে পড়ে যেত, তাহলে তাকেও মেরে ফেলা হতো। কখনো কখনো পেছনে ফেলেই রাখা হতো, যেন সেখানেই সে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

৩) জেসেল্টনে বিদ্রোহ

এ বিদ্রোহটি হয়েছিলো ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে, মালয়েশিয়ার জেসেল্টনে, যা বর্তমানে কোটা কিনাবালু নামে পরিচিত। বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী এ বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিলো। এদের মাঝে নেতৃত্বস্থানীয় ছিলো সুলুক জনগোষ্ঠী ও চাইনিজ আদিবাসীরা। তাদের কাছে অস্ত্র বলতে ছিলো কেবল বর্শা ও পারাং নামক ইন্দোনেশীয় তলোয়ার। গোলাবারুদ ছিলো না বললেই চলে।

Source: warhistoryonline.com

গোলাবারুদে সজ্জিত জাপানী বাহিনী সহজেই এ বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়। এরপরেই বিদ্রোহে অংশ নেয়ার অভিযোগে সুলুকদের উপর শুরু হয় নারকীয় হত্যাযজ্ঞ। বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এবং শিরশ্ছেদের মাধ্যমে তাদের অনেককে হত্যা করা হয়, আজকের দিনের নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের মতো তাদের গ্রামগুলোতেও জ্বলতে থাকে আগুনের লেলিহান শিখা। নির্যাতনের মাত্রা এতটাই ভয়াবহ ছিলো যে সুলুক আদিবাসীদের অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়ে যায়। প্রায় তিন থেকে চার হাজার সুলুক জনতা সেই গণহত্যার শিকার হয়। ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ছিলো এ হত্যাযজ্ঞের সময়কাল।

৪) বাতানে আমৃত্যু হাঁটা

সান্দাকানের মতো একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিলো বাতানেও। ১৯৪২ সালের ৭ জানুয়ারি থেকে ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সর্বমোট ৩ মাস ২ দিন জাপানের রাজকীয় সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফিলিপাইনের সেনাদের। ফিলিপাইনের বাতান উপত্যকায় সংঘটিত এ যুদ্ধে জয় পায় জাপানীরাই।

Source: Wikimedia Commons

যুদ্ধ শেষের দিন থেকেই আনুমানিক ৬০,০০০-৮০,০০০ যুদ্ধবন্দীর আমৃত্যু হাঁটা শুরু হয়। এ যুদ্ধবন্দীদের মাঝে ছিলো ফিলিপিনো ও মার্কিন সেনারা। তাদেরকে আনুমানিক ৯৬.৬ থেকে ১১২ কিলোমিটার পর্যন্ত হাঁটানো হয়েছিলো। দীর্ঘ এ যাত্রার ধকল সইতে না পেরে ৫,০০০ থেকে ১৮,০০০ ফিলিপিনো সেনা মারা যায়। মৃতদের তালিকায় নাম লেখায় ৫০০ থেকে ৬৫০ জন মার্কিন সেনাও।

খারাপ আবহাওয়ায় হাঁটতে থাকা যুদ্ধবন্দীরা পায় নি দরকারি খাবার-পানি। অতিরিক্ত উত্তাপ, ক্লান্তি, পানিশূন্যতা, আমাশয়, ক্ষুধা ও ক্লান্তিতে একে একে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলো তারা। পিছিয়ে পড়া সৈন্যদের মারতে বেছে নেয়া হয়েছিলো বেয়নেট। কখনো তাদের উপর দিয়ে চালিয়ে দেয়া হতো ট্রাক। পরিষ্কার করতে যেসব যুদ্ধবন্দীকে কাজে লাগানো হতো, তাদের মাঝে অতিরিক্ত ক্লান্ত হয়ে যাওয়াদেরও মেরে ফেলা হতো। কখনো আবার অফিসাররা তাদের তলোয়ারের দক্ষতা পরীক্ষা করতে ব্যবহার করতো সেই বন্দীদের।

৫) সুক চিং

১৯৪২ সালের ৮-১৫ ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুরের যুদ্ধে একপক্ষে ছিলো জাপান এবং অন্যপক্ষে ছিলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও অস্ট্রেলিয়া। যুদ্ধে শেষপর্যন্ত জয় হয় জাপানেরই। এরপরই সিঙ্গাপুরে নিজেদের শত্রুদের সমূলে উৎপাটনে মন দেয় জাপানী সেনাবাহিনী। এ অপারেশনটিই ‘সুক চিং’ নামে পরিচিত। ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মার্চ পর্যন্ত চলে এ গণহত্যা। এর দায়িত্বে ছিলো কেম্পেইতাই সিক্রেট পুলিশ বাহিনী।

Source: warhistoryonline.com

গণহত্যা সংঘটিত হবার ব্যাপারে দ্বিমত না থাকলেও সেই গণহত্যায় ঠিক কত মানুষ মারা গিয়েছিলো তা নিয়ে যথেষ্ট দ্বিমত আছে জাপানী ও সিঙ্গাপুরের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। গণহত্যা হয়েছিলো এ কথা স্বীকার করে নিলেও জাপান যেখানে বলছে মৃতের সংখ্যা ৫,০০০ এর কম, সেখানে সিঙ্গাপুরের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লী কুন য়িউ এর মতে সংখ্যাটি ৭০,০০০ এর কাছাকাছি! এমন নারকীয় হত্যাকান্ডের জন্য জাপান সরকারের পক্ষ থেকে আজও কোনো ক্ষমা চাওয়া হয় নি।

৬) চাংজিয়াও গণহত্যা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে চীনের বিরুদ্ধে জ্বালাও-পোড়াও নীতি গ্রহণ করেছিলো জাপান। তারা যে পদ্ধতিতে এটা করতো, সেটা কুখ্যাত হয়ে আছে ‘Three Alls Policy’ নামে। এই তিনটি All এর ভেতর ছিলো ‘Kill all, burn all, loot all’। এই ‘খুন কর-জ্বালিয়ে দাও-লুটে নাও’ নীতি যে কতটা ভয়াবহ ছিলো তা বোঝা যাবে নিহতদের সংখ্যার দিকে তাকালে। ১৯৪৩ সালের ৯ থেকে ১২ মার্চ পর্যন্ত মাত্র চারদিন ধরে চলা এ গণহত্যায় প্রাণ হারিয়েছিলো ত্রিশ হাজারেরও অধিক চীনা নাগরিক।

Source: warhistoryonline.com

চীনে সে সময় জাপানী অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন শুনরোকু হাতা। গণহত্যার পেছনের মূল খলনায়কও তাকেই বলা যায়। যেকোনো যুদ্ধের মতো এখানেও সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ নেমে এসেছিলো নারীদের কপালে। সেনাবাহিনীর অনুমোদনে সম্ভ্রম হারিয়েছিলেন হাজার হাজার নারী।

উনো শিন্তারো নামক এক কেম্পেইতাই অফিসারের স্বীকারোক্তি থেকেও এর প্রমাণ মেলে। তিনি বলেছিলেন, “আমি নিজেই চল্লিশজনের বেশি মানুষের শিরশ্ছেদ করেছিলাম। আজ তাদের কথা আলাদা করে আমার তেমন একটা মনে নেই। এটা হয়তো খুব মারাত্মক কিছু শোনাচ্ছে, কিন্তু আমি এটা বলতেই পারি যে, যদি দু’সপ্তাহের অধিক সময় কোনো শিরশ্ছেদ করতে না পারতাম, তাহলে আমার ভালো লাগতো না। শারীরিকভাবে, আমার রিফ্রেশমেন্টের দরকার পড়তো।”

৭) ম্যানিলায় গণহত্যা

১৯৪৫ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ মার্চ অক্ষশক্তির সাথে ফিলিপাইনের ম্যানিলায় লড়েছিলো মিত্রবাহিনী। এবার অক্ষশক্তিতে ছিলো জাপান ও সেকেন্ড ফিলিপাইন রিপাবলিক, অন্যদিকে মিত্র বাহিনীতে ছিলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ অফ দ্য ফিলিপিন্স। যুদ্ধে জয় পায় মিত্রবাহিনী।

Source: Wikimedia Commons

যুদ্ধে পরাজয় আসন্ন বুঝতে পেরে জাপানী বাহিনী তাদের সকল রাগ গিয়ে ঝাড়তে শুরু করে ম্যানিলার সাধারণ জনগণের উপর। স্কুল, হাসপাতাল ও মঠগুলোতে শুরু হয় গণহত্যা, ধর্ষণ ও মৃতদেহকে বিকৃতকরণের লীলাখেলা। স্থানীয় এক হোটেলকে তারা ব্যবহার করতো ‘ধর্ষণ কেন্দ্র’ হিসেবে। সেখানে ধরে আনা হতো নারী ও কিশোরীদের, চলতো অবিরাম ধর্ষণ। ধারণা করা হয়, প্রায় ১,০০,০০০ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলো ম্যানিলায় জাপানী বাহিনীর চালানো সেই গণহত্যায়।

এ হত্যাযজ্ঞের মূল হোতা ছিলেন জাপানী কমান্ডার জেনারেল তোমোয়ুকি ইয়ামাশিতা এবং তার চিফ অফ স্টাফ আকিরা মুতো। পরবর্তীকালে দুজনেরই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিলো।

৮) বার্মা রেলওয়ের নির্মাণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে নির্মিত বার্মা (বর্তমান মিয়ানমার) রেলওয়ে দিয়ে জাপানীদের গুরুত্বপূর্ণ অনেক মালামালই আনা-নেওয়া করা হতো। আর এ রেলপথের নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছিলো যুদ্ধবন্দীদের। দীর্ঘ এক বছর (১৯৪৩-৪৪) ধরে এ রেলপথের নির্মাণকাজ করার পর আনুমানিক ৮০,০০০-১,০০,০০০ স্থানীয় মালয় জনতা এবং ১৩,০০০ এর মতো বৃটিশ, ডাচ, অস্ট্রেলীয় ও আমেরিকান যুদ্ধবন্দী মারা যায়।

Source: warhistoryonline.com

শ্রমিকদের সাথে করা হতো দুর্ব্যবহার, তাদের উপর চালানো হতো নির্যাতনের স্টিম রোলার, ভুগতো অপুষ্টিতে এবং পেত না দরকারি চিকিৎসা সেবা।

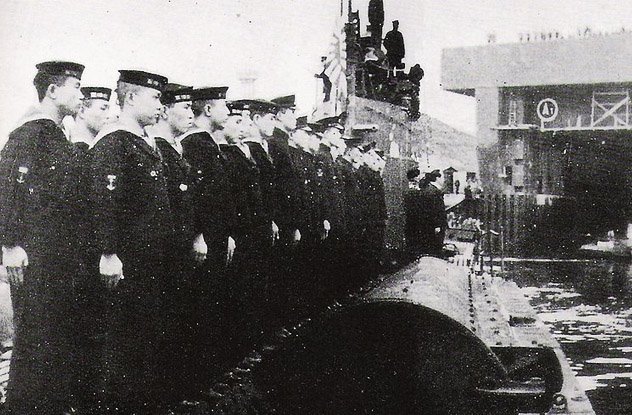

৯) আই ৮

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে জাপানী সাবমেরিনগুলোর মাঝে বিখ্যাত/কুখ্যাত (পক্ষভেদে ভিন্নরূপ!) হয়ে আছে আই ৮। মিত্রপক্ষের দুটো জাহাজকে ডুবিয়ে দিয়েছিলো এই সাবমেরিনটি। তবে এর থেকেও সাবমেরিনটি বেশি স্মরণীয় হয়ে আছে তার ক্রুদের ব্যবহারের কারণে।

Source: listverse.com

১৯৪৪ সালের ২৬ মার্চের কথা। আই ৮ তখন অবস্থান করছিলো শ্রীলঙ্কার কলম্বোর কাছাকাছি। হঠাৎ করেই ক্রুদের নজরে পড়লো ডাচ জাহাজ সিহালাক। জাহাজটিকে ডুবিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র দেরি করে নি আই ৮ এর ক্রুরা। সিহালাকের ১০৩ জন নাবিককে বন্দী করা হয়। তাদেরকে হত্যা করা হয় তলোয়ার আর হাতুড়ির সাহায্যে। এরপরও যারা বেঁচে ছিলো, দড়ি দিয়ে শক্ত করে তাদের হাত-পা বেঁধে ডেকে রাখা হয়। তারপর ধীরে ধীরে সমুদ্রের নিচে চলে যায় সাবমেরিনটি। মাত্র ৫ জন যুদ্ধবন্দী বেঁচে ছিলো এ নারকীয়তা শেষে।

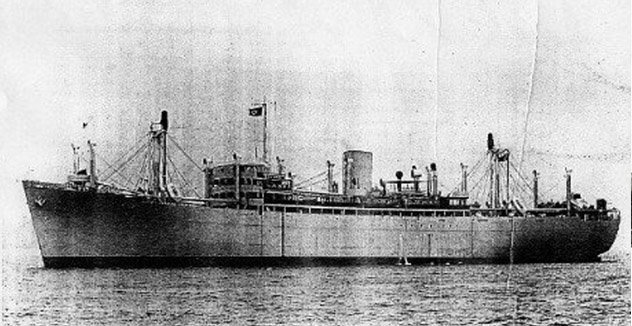

১০) ভারত সাগর হলো রক্তে রঞ্জিত

একবার জাপানী যুদ্ধজাহাজ টোন ভারত সাগরে টহল দেয়ার সময় তাদের নজরে পড়ে যায় ব্রিটিশ বাণিজ্যতরী বেহার। বেহারকে শেষ করে এর ১০৮ নাবিককে যুদ্ধবন্দী হিসেবে ধরে নিয়ে যায় জাপানীরা। ক্যাপ্টেন হারুও মায়ুযুমি এর কৃতিত্ব দিয়েছিলেন তার উর্ধ্বতন রিয়ার অ্যাডমিরাল নাওমাসা সাকোঞ্জুকে। মায়ুযুমি চেয়েছিলেন প্রশংসা, কিন্তু এত বন্দী নিয়ে আসায় তার কপালে জুটলো সিনিয়রের কটুক্তি। সাকোঞ্জু সকল বন্দীকে মেরে ফেলতে নির্দেশ দিলেন।

Source: cofepow.org.uk

এমনটা করতে চান নি মায়ুযুমি। তিনি সাকোঞ্জুকে অনেক অনুরোধ করেও শেষরক্ষা করতে পারেন নি। অবশেষে বন্দীদেরকে ৩৬ ও ৭২ জনের দুটো দলে ভাগ করেন তিনি। প্রথম দলে ছিলো বেহারের ক্যাপ্টেন ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ নাবিকেরা। তাদেরকে গোপনে অন্য একটি জাহাজে তুলে পালাবার ব্যবস্থা করে দেন মায়ুযুমি। দ্বিতীয় দলটির অবশ্য এই সৌভাগ্য হয় নি। সূর্যাস্তের সময় তাদের সবার শিরশ্ছেদ করে দেহগুলো সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলা হয় মাছের খাবারে পরিণত হবার জন্য।

পরবর্তীকালে সাকোঞ্জুকে যুদ্ধাপরাধের দায়ে ফাঁসিতে ঝুলতে হয়েছিলো। অন্যদিকে সাত বছরের কারাবাসের পর মুক্তি পান মায়ুযুমি।