শোনা যায়, ইতিহাস শুধুমাত্র বিজয়ীকেই মনে রাখে। পাতার পর পাতা ভরিয়ে রাখে বিজয়ীর বীরত্বগাঁথায়। তা তো ভরাবেই, কারণ ইতিহাস লেখেই তো বিজয়ীরা। আর সেটা লিখতে গিয়ে হয়ত না পারতেই উঠে আসে পরাজিতের কথা; যেমন- রামের প্রশস্তি কখনোই সম্ভব না রাবণের মুণ্ডুপাত ছাড়া। যা-ই হোক, রাজায় রাজায় লড়াই তো হয়, বিজয়ী রাজার নামের সাথেই কথা প্রসঙ্গে উঠে আসে বিজিত রাজার কথা। কিন্তু এই লড়াইতে কত উলুখাগড়ার প্রাণ যায়, তার কথা ইতিহাসে আসে কই?

পুড়ছে গ্রেনফেল, Source: DeZeen

ইতিহাসের প্রতি পাতায় অদৃশ্য অক্ষরে এভাবে জমতে থাকে উলুখাগড়াদের নিরন্তর পরাজয়ের গল্প। দিগ্বিজয়ী নৃপতিকে অস্বস্তিতে না ফেলতেই একসময় উলুখাগড়ারা চলে যায় পুরোপুরি বিস্মৃতির খাতায়। ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডের জৌলুশ আর প্রতিপত্তি ইতিহাসের ভেতরে কর্পুরের মতো উবে গেছে চিমনি সুইপ বা ক্লাইম্বিং বয়দের কথা। সম্প্রতি লন্ডনের গ্রেনফেল টাওয়ারে অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেলো, তা ইংল্যান্ডে বেশ সোরগোল ফেলে দিয়েছে। টানা আঁট বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা অভিজাত কনজারভেটিভদের দুষছেন লেবার নেতারা, জনরোষের মুখে প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে তো ঘটনাস্থল থেকে একরকম দৌড়ে পালিয়েছেন। তবে ১৬৬৬ সালে ব্রিটেনে যে অগ্নিকাণ্ড ঘটে, গ্রেনফেল টাওয়ারের ঘটনা তার তুলনায় কিছুই নয় । চিমনি সুইপ বালকদের বিস্মৃত আখ্যান জানতে আমাদের প্রথম জানতে হবে সেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে।

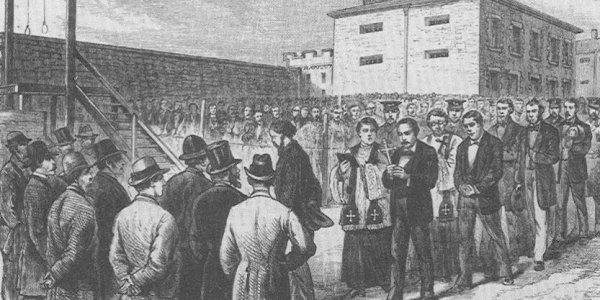

শিল্পীর দৃষ্টিতে লন্ডনের সেই প্রলয়ংকারী অগ্নিকাণ্ড, WikiMedia

১৬৬৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর। রাত আনুমানিক ১টা। কোনো লন্ডনের পুডিং লেনের নিজের বেকারির দোকান বন্ধ করে অনেক আগেই ঘরে ফিরে গেছেন থমাস ফ্যারিনার। দোকানের ভেতরে কি হয়েছিলো, তা আজও নিশ্চিত হতে পারেননি বিজ্ঞানীরা। কেউ কেউ বলেন, চুলা থেকে আগুনের ফুলকি এসে পড়ে পাশে থাকা জ্বালানির বড় কৌটায়। আশেপাশের দোকানগুলোও ছিলো জ্বালানি তেল এবং অন্যান্য দাহ্য পদার্থের। মধ্যরাতে লাগা আগুন মুহুর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। টানা পাঁচ দিন জ্বলে আগুন। গোটা লন্ডনের এক-তৃতীয়াংশ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এক লাখেরও বেশি মানুষ একেবারে ঘড়ছাড়া হয়। এই পাঁচ দিনের ক্ষতি কাটিয়ে লন্ডনকে সাজাতে ৫০ বছরেরও বেশি সময় লেগেছিল দেশটির সরকারের।

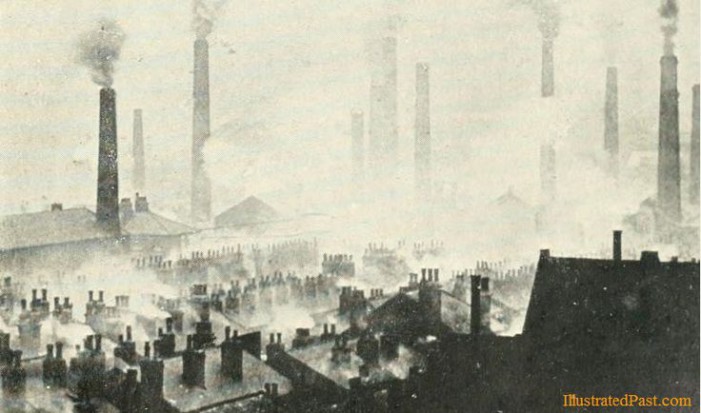

ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ড মানেই বস্তি, কারখানা, চিমনি আর কালো ধোঁয়া, Pinterest

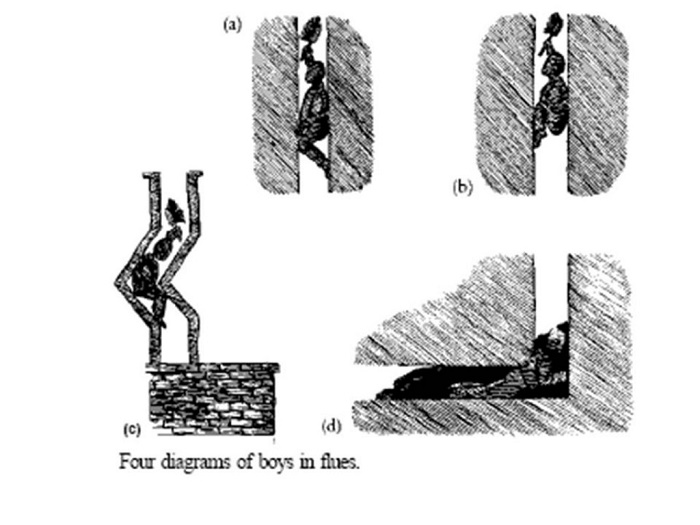

‘দ্য গ্রেট ফায়ার’ নামের এই দুর্ঘটনার পর ইংল্যান্ড পার্লামেন্ট বাসাবাড়ির জন্যে নতুন বিধিমালার তৈরি শুরু করে। লন্ডনের বাড়িগুলোতে নতুন ধরনের চিমনির ব্যবহার শুরু করার আদেশ দেয়া হয়। তবে চিমনি ব্রিটেনে নতুন কিছু নয়। ব্রিটেনের আবাসিক বাড়িগুলোয় আনুমানিক ১২০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে চিমনির ব্যবহার শুরু হয়। প্রায় ৪০০ বছর ধরে এই চিমনি হিটিং প্রযুক্তির ক্রম পরিবর্তন চলতে থাকে । প্রথমদিকে ব্রিটেনের বাড়িগুলোয় একটি মাত্র ঘর থাকতো জ্বালানি রুম বা হিটিং রুম হিসেবে। অন্যান্য ঘরগুলোও সেটার চারপাশ ঘিরে বানানো হতো, যাতে শীতে তাপ সব ঘরেই যায়। কিন্তু একসময় আগুন জ্বালাবার জন্য কাঠের পরিবর্তে কয়লার ব্যবহার শুরু হয়। এই কয়লা যেই ঝুল চিমনির গায়ে রেখে যেতো, তা ছিলো ভয়াবহ রকমের বিপদজনক। এগুলো থেকে যে কোনো মূহুর্তে বড় রকমের অগ্নিকান্ডের সম্ভাবনা থেকে যেতো । তাই চিমনি চালুর পর বিলেত সরকার সকল বাসাবাড়ির চিমনি পরিষ্কার রাখা বাধ্যতামূলক ঘোষণা করে। এই নতুন ধরনের চিমনির ব্যাস ছিলো অনেক কম, ৯ ইঞ্চি থেকে ১৪ ইঞ্চির মতো। এই দুই সরকারি আজ্ঞার পর এক নতুন পেশার সৃষ্টি হয়, শুরু হয় মানবতার এক নতুন বিপর্যয়।

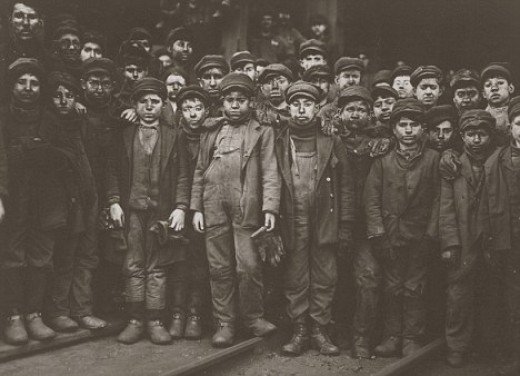

বিখ্যাত আলোকচিত্রী হ্যাভেনস ও’ পিয়েরের ক্যামেরায় কৃষ্ণাঙ্গ শিশু চিমনি সুইপারদের একটি দল, WikiMedia

জ্যামিতির ঝাপসা জ্ঞান যার আছে, তিনিও বুঝবেন ১৪ ইঞ্চি ব্যাসের চিমনিতে সহজে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ঢুকে ঝুল পরিষ্কার করতে পারবেন না। অন্যদিকে অতো উঁচু চিমনিতে ঝাঁটা ব্যবহার করে ভালমতো পরিষ্কারও সম্ভব নয়। তাই যেহেতু চিমনির ব্যাস অনেক কম, নিয়মিত পরিচ্ছন্ন রাখা বাধ্যতামূলক, এবং চিমনি পরিষ্কারের কোনো কার্যকর যন্ত্রও তখন পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি, তাই গেরস্থের নজর গিয়ে পড়লো ইংল্যান্ডের দুস্থ এবং এতিম শিশুদের ওপর।

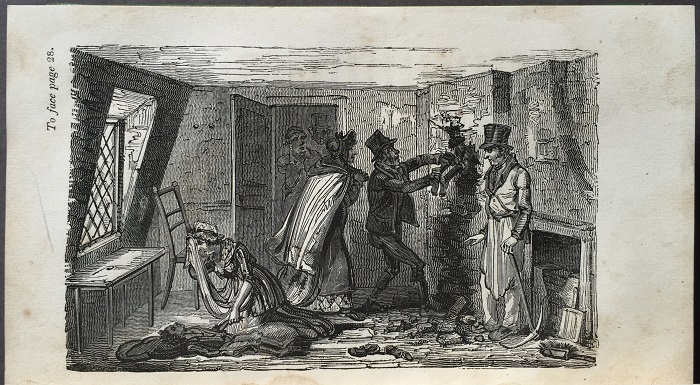

চিমনিতে নামার আগে শিষ্যকে খুব করে শাসাচ্ছেন ‘গুরু’ Source: Sweep Stories

ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডের নানা সাহিত্যে জানা যায়, অনেক এতিম শিশু যাদের মুখে তখন ঠিকমতো কথাই ফোটেনি, তাদের নোংরা, চরম অস্বাস্থ্যকর ও বিপদজনক সেইসব সরু চিমনিতে তুলে দেয়া হতো । অনেক সময়েই এসব শিশুরা চিমনি থেকে বেরিয়ে যেতে চাইতো ঝুল আর কয়লার দমবন্ধকর অবস্থার কারণে। তারা যাতে পুরো চিমনি ভালোভাবে পরিষ্কার করা ছাড়া বেরিয়ে আসতে না পারে, তাই নিচে কাউকে সুঁই অথবা আগুন দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হতো। সুইপার শিশুটি বেরিয়ে আসতে চাইলেই তার পায়ে সুঁই বা আগুন দিয়ে যন্ত্রণা দেয়া হতো যাতে সে আরো বেশি ওপরে উঠে যায়। বিখ্যাত রোমান্টিক কবি উইলিয়াম ব্লেকের বেশ কিছু কবিতায় চিমনি সুইপ বা ক্লাইম্বিং বয়দের যন্ত্রণার মর্মভেদী যন্ত্রণা উঠে এসেছে। তার এক কবিতায় চিমনি সুইপ নিজ জবানিতে কথা বলছে, যার বাবা বুলি ফোটার আগে তাকে বিক্রি করে দিয়েছে চিমনি সুইপ ব্যবসায়ীর কাছে।

When my mother died I was very young,

And my father sold me while yet my tongue

Could scarcely cry “‘weep!’Weep! ‘Weep! ‘Weep!”

So your chimneys I sweep & in soot I sleep.

এভাবে ঝুলে ঝুলে চলতো ঘষামাজার কাজ, Owlcation

চিমনি সুইপদের পুরো কাজটাই ছিলো অনেকটা গুরুমুখী বিদ্যার মতো। একজন মাস্টার সুইপের অধীনে অনেকগুলো শিশু কাজ করতো। একটা এলাকা বা প্যারিশ কর্তৃপক্ষ এই মাস্টার সুইপকে টাকা দিতো, যাতে তিনি ঐ এলাকার মধ্যে থাকা দুস্থ এতিম বাচ্চাদের চিমনি পরিষ্কারের কাজ শেখান। চুক্তি অনুযায়ী, মালিকেরই ছিলো ষোল আনা লাভ। অন্তত সাত বছর বাধ্যতামূলকভাবে একজন মালিকের অধীনে খাটতে হতো এই শিশুদের। চিমনি পরিষ্কার করে যা টাকা আসতো, তার পুরোটা যেতো ঐ মালিকেরই হাতে। টাকা, আনুগত্য এবং পরিশ্রমের বিনিময়ে কেবল দু’বেলা খাবার আর শোবার জন্য একটা গণরুম জুটতো এই শিশুদের।

চিমনি সুইপ শিশুদের একটি দল, একদম বাঁ কোনায় তাদের ওস্তাদ। Owlcation

চুক্তিতে যেভাবে বলা থাকতো, সে অনুযায়ী সপ্তাহে মাত্র একবার শিশুদের হাতে ধরে গোসল করানো হতো। গায়ে কয়লা আর ঝুল নিয়েই পুরো একটা সপ্তাহ কাটাতে হতো ক্লাইম্বার বয়দের। ছয় বছর বয়সকে ধরা হতো চিমনি সুইপিং শেখার আদর্শ সময়। খুব ভোরে বেরিয়ে লন্ডনের সেই রাস্তাগুলোয় আধো আধো বোলে ‘সুইপ, সুইপ’ বলে নিজেদের শ্রম ফেরি করতো এই শিশুরা। লন্ডন ছাড়াও ইটালি, ফ্রান্স এবং বেলজিয়ামে অনেক জায়গায় মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়তে থাকে শিশুশ্রমভিত্তিক চিমনি সুইপের ব্যবসা। ইউরোপে বন্ধ হয়ে যাওয়ার অনেক পরেও উত্তর আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ দাস মালিকরা কৃষ্ণাঙ্গ দাসপুত্রদের দিয়ে নিজেদের চিমনি পরিষ্কার করাতেন বলে জানা যায়।

ক্লাইম্বিং বয় এবং মাস্টার; ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইতালিতে তোলা আলোকচিত্র, Source: WikiMedia

চিমনি সুইপের এই পুরো ব্যবসাটাই ছিলো রক্তখেকো রাক্ষসদের মতো। প্রতিদিন পাঁচ থেকে ছয়টি চিমনি পরিষ্কার করে, সপ্তাহভর নিজের গায়ে ঝুল নিয়ে কয়দিন বেঁচে থাকতো এই শিশুরা? এদের একটা বড় অংশেই প্রাপ্তবয়সে পৌঁছানোর আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তো। অনেকে মারা পড়তো ক্যান্সারে, কারণ চিমনির ঝুল ছিলো পরীক্ষিত কারসিনোজেন বা ক্যান্সার উৎপাদী পদার্থ। এছাড়া পরিষ্কার করার সময় চিমনির ভেতরে আটকা পড়ে কিংবা দমবন্ধ হয়ে মারা পড়ার সংখ্যাও কম নয়।

বাসাবাড়ির অনেক চিমনিই ছিলো এরকম সর্পিল আকৃতির, যার বাঁকে আটকা পড়তো শিশুরা, Source: Sweep Stories

কোনো শিশু একবার ভেতরে আটকা পড়লে তাকে উদ্ধারের বিশেষ কোনো উপায় ছিলো না। তখন গেরস্থ নিচ থেকে আগুন জ্বেলে দিতো, যাতে আগুনের ভয়ে ছটফট করতে করতে একসময় টুপ করে পড়ে যায় শিশুটি। বলাবাহুল্য, সবসময়ে এই পদ্ধতি তো কাজ করতোই না, কখনো কখনো ভেতরে আটকা পড়া মানবশিশুটিকে অঙ্গার বানিয়ে দিতো এই পদ্ধতি।

আটকে পড়া এক শিশুকে নিয়ে চলছে টানাহেঁচড়া, Source: The Chimney Sweeper’s Friend and Climbing Boy’s Album

মূলত সপ্তাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বড় আকারে চিমনি সুইপ ব্যবসার প্রচলন শুরু হয়। তবে ভিক্টোরিয়ান যুগে কিংবা ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিক থেকে এই পেশা প্রকট আকার ধারণ করে। অমানবিক এই পেশা বন্ধে অনেক পার্লামেন্ট সদস্য উদ্যোগ নিলেও তা কাজে দেয়নি। এমনকি ১৮০৩ সালে সুইপারদের জন্য কাজ করে এমন এক সংগঠন চিমনি পরিষ্কারের যন্ত্র তৈরি করলেও তা তখনকার সমাজ গ্রহণ করেনি। ইউরোপ এবং আমেরিকা দুই জায়গাতেই গৃহস্থরা যন্ত্রের বদলে শিশুশ্রমকেই বেছে নেয়। কারণ এ কাজে শিশুদের ব্যবহার ছিলো অনেক বেশি অর্থসাশ্রয়ী । ১৮৪০ সালে বৃটিশ পার্লামেন্ট পেশাটি নিষিদ্ধ না করে কেবল ২১ বছরের নিচে কাউকে এ পেশায় নিয়োজত করা নিষিদ্ধ করে, তবে এ আইনের তাৎক্ষনিক প্রয়োগ ছিলো না বললেই চলে। ১৮৬৪ সালে আইনটি ‘হাউজ অব লর্ড’ দ্বারা পরিপূর্ণভাবে পাশ হয়, অমান্যকারীর জন্যে ১০ ডলারের জরিমান করা হয় এবং ধীরে ধীরে এ পেশা স্তিমিত হয়ে আসে।

ভস্মীভূত তাজরীন, ছবিঃ বাংলা ট্রিবিউন

ইউরোপে সেইসব দিন এখন অতীত। সমালোচনা থাকলেও এটা সত্যি যে, নিজভূমিতে মানবাধিকার এবং মানবিক মর্যাদার অন্যতম নজির সৃষ্টি করেছে ইউরোপের অনেক দেশ। আর এই অগ্রযাত্রায় এমন অনেক চিমনি সুইপার শিশুর বুককে সিঁড়ি হিসেবে পদদলিত হতে হয়েছে।

মানবতার চূড়ান্ত অপমান রানা প্লাজা দুর্ঘটনা, Photo: Taslima Akhter

কিন্তু সস্তা শ্রমের লোভ কি ছাড়তে পেরেছে ইউরোপ ? হয়তো এককালে লন্ডন আর রোমের রাস্তায় যে চিমনি সুইপাররা শ্রম ফেরি করতো, আসলে তাদেরই এখন পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে সাভার আর আশুলিয়ার চারকোণা পোশাক কারখানায়। সাত শিলিং খরচ করে আমাদের পশ্চিমা প্রতিবেশীরা তখন চিমনি সাফ করিয়ে নিতেন। আর তারাই এখন বিশ্বের সর্বনিম্ন মজুরির এই দেশে সেলাই করে নিচ্ছেন বাহারি জামা। প্রথম বিশ্বের এই ক্লেদ বুকে নিয়ে আমরা তৃতীয় বিশ্বের মানুষ একটু একটু এগোচ্ছি প্রবৃদ্ধির খাতায়।

একটানা ১৪ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করে টেম্পুর শিশু শ্রমিকরা, ছবিঃ দেশজনতা

অনেক কথা হলো, এবার ইতি টানি ।

পাঠক, আপনি হয়ত টেম্পু চেপে কোথাও যেতে যেতে লেখাটা পড়ছেন মুঠোফোনের স্ক্রিনে।

চিমনি সুইপদের জন্য মন কি পুড়ছে?

তাহলে, টেম্পুর হাতলে ধরে, সরু লোহার পাতের ওপর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাত-আট বছরের যে বাচ্চাটা ঝুলছে, আজকে টাকা ভাঙতি দিতে দেরি হওয়ায় তাকে না-ই বা ধমকালেন।

.jpg?w=600)