মানুষ কেন অপরাধ করে– এই প্রশ্নের উত্তর সেই প্রাচীনকাল থেকেই খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। যেহেতু অপরাধের কারণে কোনো সাধারণ নিরপরাধ মানুষ কিংবা সামগ্রিকভাবে একটি সমাজের সকল সদস্যের ক্ষতি হতো, তাই অপরাধের কারণ বের করার পর যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেটি কমিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা মানবসভ্যতার প্রতিটি পর্যায়েই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

প্রাচীনকালে মনে করা হতো, কোনো ঐশ্বরিক শক্তির বলে মানুষ অপরাধ করে। এরপর মানুষকে ‘স্বাধীন সত্ত্বা’ হিসেবে ধরে নিয়ে অপরাধের কারণ খোঁজার চেষ্টা শুরু হয়। তারপর জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নয়ন ঘটে, অপরাধবিজ্ঞানীরা দাবি করতে শুরু করেন, মানুষ ‘প্রকৃত স্বাধীন সত্ত্বা’ নয়, বরং সে বিভিন্ন প্রভাবক বা ফ্যাক্টরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অপরাধ করে। অপরাধের কারণ খোঁজার ভিন্ন ভিন্ন প্রচেষ্টার জন্য অপরাধবিজ্ঞানে বিভিন্ন স্কুলের উদ্ভব ঘটে। আজকের এই লেখায় অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কারণ ও মানবসমাজে অপরাধ কমিয়ে আনার পদক্ষেপ হিসেবে ক্লাসিক্যাল স্কুল আমাদের কী জানাচ্ছে– সেই সম্পর্কে জানা যাক।

ক্লাসিক্যাল স্কুলের উদ্ভবের আগে ধরে নেয়া হতো মানুষ স্বাধীন নয়। অপরাধ সংঘটনের সময় মানুষের নিজের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না, কোনো ঐশ্বরিক কিংবা অপার্থিব শক্তির মাধ্যমে সে নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু এই ধরনের অপার্থিব ও ঐশ্বরিক শক্তির অস্তিত্বের প্রমাণ দেখাতে ব্যর্থ হন সেই সময়ের চিন্তকরা।

এরপরের আঠারো শতকে এসে ক্লাসিক্যাল স্কুলের অন্তর্গত অপরাধবিজ্ঞানীরা প্রমাণ করলেন, অপরাধের পেছনে কোনো অপার্থিব শক্তি নয়ম বরং মানুষ নিজেই দায়ী। তাদের মতে, মানুষ বাইরের কোনোকিছু দ্বারা প্রভাবিত নয়, এবং প্রতিটি কাজ (সেটি হোক অপরাধ কিংবা অপরাধ নয়) সংঘটনের পূর্বে সে লাভ-ক্ষতি তথা কষ্ট-আনন্দের হিসাব করে। ক্লাসিক্যাল স্কুলের অপরাধবিজ্ঞানীরা দাবি করেন, একজন ব্যক্তি যখন হিসাবের মাধ্যমে দেখতে পায় কোনো অপরাধের পর যে শাস্তি বা কষ্ট দেয়া হবে, তার চেয়ে অপরাধ সংঘটনে লাভ তথা সুখ বেশি, তখন স্বাভাবিকভাবে সে অপরাধের দিকে ধাবিত হয়।

ক্লাসিক্যাল স্কুলের অপরাধবিজ্ঞানীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ‘র্যাশনাল চয়েস থিওরি’, যে সম্পর্কে আগেই কিছুটা জেনেছি আমরা। এই তত্ত্বে ধরেই নেয়া হয়- প্রতিটি মানুষের ভালো-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা রয়েছে। সে কোনো অপরাধ সংঘটনের পূর্বে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভালোমতো যাচাই করে নেয়। যেমন ধরে নেয়া যাক, একজন চোর রাতের বেলা রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। এমন সময় সে দেখতে পেল লোকালয় থেকে দূরে একটি বিচ্ছিন্ন ঘরের দরজা খোলা। এই ধরনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা তার অপরাধ (চুরি) সংঘটনের জন্য সহায়ক– এই চিন্তা অবশ্যই তারা মাথায় আসবে। যদি ঘরটি লোকালয় থেকে দূরে না হতো এবং দরজা খোলা না থাকত, তাহলে হয়তো সে তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্য কোনো ঘর খুঁজত। এই যে একজন চোর চুরির পূর্বে যাচাই-বাছাই করে তার কার্যসিদ্ধির পক্ষে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে– অপরাধবিজ্ঞানীরা এ ধরনের ঘটনাকেই র্যাশনাল চয়েস থিওরি দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। মূল কথা, অপরাধীরা অপরাধ সংঘটনের পূর্বে তাদের বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগায়, যাতে তার কাজ সহজ হয়।

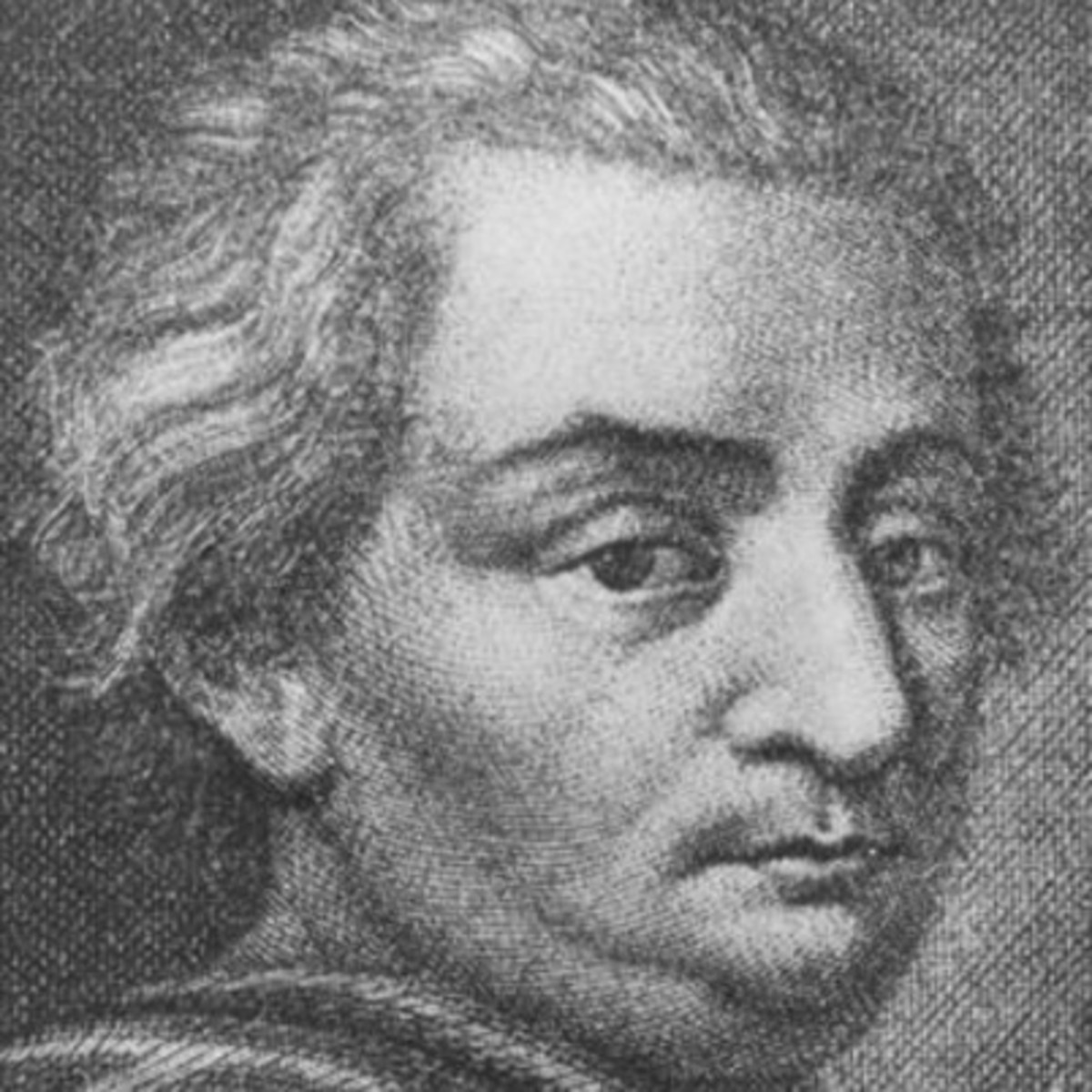

অপরাধবিজ্ঞানের ক্লাসিক্যাল স্কুলের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হচ্ছেন ইতালিয়ান গণিতবিদ ও অর্থনীতিবিদ সিজার বেচারিয়া। তিনি তার সময়ের ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা খুব সূক্ষ্মভাবে যাচাই করে প্রয়োজনীয় সংস্কারের কথা বলেছিলেন। তিনি ছিলেন সামাজিক চুক্তি তত্ত্বের একজন সমর্থক, এবং বিশ্বাস করতেন- সমাজের সকল সদস্য নিজেদের মধ্যে অলিখিত চুক্তির মাধ্যমে সমাজ গঠন করেছে। যেহেতু সমাজের সকলেই নিজেদের অধিকারের কিছু অংশ ছেড়ে দিয়ে রাষ্ট্র গঠন করেছে এবং সেটির হাতে সমাজের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে, তাই এখানে যে ব্যক্তি আরেকজনের অধিকার কেড়ে নেবে, তাকে অবশ্যই শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। তবে এটাও বলেছিলেন, বিচারক কখনোই বিধানে উল্লিখিত শাস্তির বেশি যেন প্রয়োগ করতে না পারেন। আর অপরাধের শাস্তি প্রদান করা না হলে সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং পূর্বের মতো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।

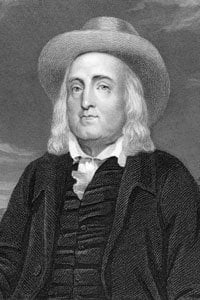

ক্লাসিক্যাল স্কুলের আরেকজন বিখ্যাত অপরাধবিজ্ঞানী জেরেমি বেনথাম। তিনি অপরাধের কারণ ও অপরাধ দমনের জন্য শাস্তির প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত লেখালেখি করেছিলেন। সিজার বেচারিয়ার মতো তিনি সামাজিক চুক্তি তত্ত্বের পাঁড় সমর্থক ছিলেন। তার মতে, আইন হচ্ছে কোনো সমাজের শান্তিরক্ষার মূল যন্ত্র। শাস্তি যদিও সুখকর কোনো বিষয় নয়, তারপরও সমাজকে বড় ধরনের ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য শাস্তির বিকল্প নেই। তিনি মাত্র একই ঘরানার শাস্তি না রেখে বিভিন্ন ধরনের শাস্তির প্রস্তাব করেছিলেন। তার লেখালেখির প্রভাবে ইংল্যান্ডের ফৌজদারি বিচারব্যবস্থায় অপরাধের জন্য তুলনামূলক কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়। বেনথাম ও বেচারিয়াকে ক্লাসিক্যাল স্কুলের প্রধান দুই ব্যক্তিত্ব হিসেবে ধরা হয়।

অপরাধের শাস্তি কেমন হবে?– এই প্রশ্নে বেচারিয়া এবং বেনথাম দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি একইরকম। ‘পেইন-প্লেজার থিওরি’ অনুযায়ী সমাজের মানুষ সবসময় কষ্ট এড়িয়ে চলতে চায়, যেসব কাজে সুখ বেশি অনুভূত হয় সেসব কাজ বেশি করে। অপরাধীরা অপরাধের মাধ্যমে যে সুখ লাভ করে, শাস্তির ক্ষেত্রে অবশ্যই কষ্ট সেই সুখানুভূতি থেকে বেশি হতে হবে। এতে সম্ভাব্য অপরাধীরা ‘র্যাশনাল চয়েস থিওরি’ অনুযায়ী যেকোনো অপরাধ সংঘটনের আগে যদি কঠোর শাস্তি সম্পর্কে সচেতন থাকে, তাহলে অপরাধ সংঘটন থেকে বিরত থাকবে। অপরাধবিজ্ঞানে একে ‘ডিটারেন্স থিওরি’ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

ক্লাসিক্যাল স্কুলের সাথে আগের ও পরের স্কুলগুলোর সাথে তুলনা দেয়া যাক। ক্লাসিক্যাল স্কুল উদ্ভবের আগে ধরেই নেয়া হতো যে, মানুষ যখন নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং তার উপর অপার্থিব কোনো শক্তি এসে ভর করে, তখন সে অপরাধ করে। যেহেতু কেউ সেই অপার্থিব শক্তির পক্ষে প্রমাণ দেখাতে পারেননি, তাই এটি ছিল সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ধারণা। সেই হিসেবে বলা যায়, ক্লাসিক্যাল স্কুলই সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মানুষের অপরাধ সংঘটনের কারণ ও অপরাধ কমিয়ে আনতে কঠোর শাস্তির প্রয়োগ সম্পর্কে চেষ্টা চালায়। কিন্তু কঠোর শাস্তি প্রয়োগের যে তত্ত্ব দেয়া হয়েছিল, সেটি ছিল চরম বিতর্কিত। এছাড়া ক্লাসিক্যাল স্কুলের অপরাধবিজ্ঞানীরা দাবি করেছিলেন, মানুষ হচ্ছে সম্পূর্ণ স্বাধীন সত্ত্বা। পরবর্তীতে সাইকোলজিক্যাল স্কুল, সোশিওলজিক্যাল স্কুল, এবং পজিটিভ স্কুলের অপরাধবিজ্ঞানীরা দেখান- মানুষ মোটেও স্বাধীন সত্ত্বা নয়, বরং বিভিন্ন প্রভাবকের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে মানুষ অপরাধ সংঘটন করে।

image source: thehill.com

সময়ের পরিবর্তনে ক্লাসিক্যাল স্কুলের অনেককিছুই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। যেমন- তাদের কঠোর শাস্তির কথাই ধরাই যাক। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ ‘রিফর্মেটিভ জাস্টিস’ তত্ত্ব মেনে চলতে আগ্রহী হচ্ছে। এই তত্ত্বানুযায়ী ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা থেকে ধীরে ধীরে মৃত্যুদন্ডের মতো কঠোর শাস্তির বিধানগুলো বিলুপ্ত করা হয়। কিন্তু অনেকদিন ধরে ঠিকই তাদের তত্ত্বগুলো পৃথিবীজুড়ে প্রাসঙ্গিক ছিল। এখনও অনেক দেশেই তাদের উদ্ভাবিত ডিটারেন্স থিওরির প্রয়োগ চলছে।

.jpeg?w=600)