ইতিহাসের পাতায় মেসোপটেমীয় সভ্যতা অমলিন হয়ে আছে তার প্রাচীনত্বের জন্য। মেসোপটেমীয় সভ্যতা তার অস্তিত্ব-কালে কয়েকটি পর্যায়কাল অতিক্রম করেছে। এর মধ্যে একেবারে প্রথমটি হলো মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণ অংশে গড়ে উঠা সুমেরীয় সভ্যতা। তাই, প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতাকে বলা যেতে পারে মেসোপটেমীয় সভ্যতার স্রষ্টা। বর্তমান ইরাকের টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী উর্বর স্থানেই গোড়াপত্তন ঘটে সুমেরীয় সভ্যতার। তবে, সুমেরীয়দের আদি অবস্থান সুমের ছিল না। যেহেতু মেসোপটেমিয়ার উর্বর জমি ছিল কৃষিকাজের জন্য যথোপযুক্ত, তাই সুমেরীয়দের একটি দল মেসোপটেমিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এলামের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে মেসোপটেমিয়ার দিকে অগ্রসর হয়েছিল। প্রাচীন এই সুমেরীয়রাই গড়ে তুলেছিল পৃথিবীর প্রাচীনতম শহর এরিদু। মেসোপটেমিয়ার ধ্বংসস্তূপে যে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া গেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন ছিল এরিদু শহরের ধ্বংসাবশেষ। খ্রিষ্টপূর্ব আনুমানিক ৫৪০০ অব্দের দিকে এরিদু শহরের উত্থান বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত।

গঠন

উর শহরের ১২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এরিদু ছিল মেসোপটেমিয়ার সর্বদক্ষিণের এক প্রাচীন শহর, যা গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন ধর্মীয় মন্দিরকে ঘিরে। একটি মাটির ইটের পিঠে আরেকটি ইট চাপিয়ে তৈরি করা হয়েছিল এর দালানসমূহ। চারপাশের বিভিন্ন গ্রামের মাঝে ভিতরে সুরক্ষিত মন্দির। এটিই ছিল এরিদু শহরের মূল ভিত্তি-কাঠামো। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে পাওয়া যায়, খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দের দিকে এরিদু ১০০ একরের জায়গা দিয়ে বেষ্টিত ছিল। এর মধ্যে ৫০ একর ছিল আবাসিক স্থল আর ৩০ একর বরাদ্দ ছিল অ্যাক্রোপলিসের (নগর-কেন্দ্রের উচ্চভূমি) জন্য।

হাজার বছর ধরে উপকূলে পলি জমতে থাকার কারণে, এরিদু শহরের অবশিষ্টাংশ এখন ইরাকের আবু শাহরাইনের উপসাগর থেকে পরোক্ষভাবে কিছুটা দূরে সরে গিয়েছে। খনন করে দেখা গেছে, শহরটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল সম্পূর্ণ অব্যবহৃত বালির টিলার উপর, যেখানে পূর্বে কেউ বসতি গাড়েনি। প্রত্নতত্ত্ববিদ পিউটর স্টেইনকেলারের মতে, শুরুতে প্রাচীন এরিদুতে দেবকুলের প্রধান হিসেবে আরাধনা করা হতো ‘নিনহুরসাগ’কে, যিনি ওই এলাকার বাসিন্দাদের কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন পৃথিবীর দেবী হিসেবে। সুমেরীয় শব্দ ‘নিনহুরসাগ’কে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়, নিন = নারী, হুর = পর্বত, সাগ = পবিত্র। পরবর্তীতে পুরুষপ্রধান এরিদুতে পুরুষ দেবতারা আধিক্য লাভ করলে, দেবী নিনহুরসাগের জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হন দেবতা এনকি।

অস্ট্রেলিয়ান ইতিহাসবিদ গয়েনডলিন লেইকের মতানুযায়ী, বহু নদীর পানি গিয়ে যেমন একসাথে সমুদ্রে মিশে যায়, তেমনি এরিদু ছিল তিনটি পৃথক সংস্কৃতি ও জাতির মিলনস্থল। উত্তরের সামারা সংস্কৃতি থেকে আগত মানুষেরা জড়িত ছিল কৃষিব্যবস্থার সাথে। তারা সেচ ব্যবস্থার পাশাপাশি খাল নির্মাণের সাথেও জড়িত ছিল। তাদের ঘরগুলো ছিল কাদামাটির ইট দিয়ে তৈরি। আবার, আরব উপকূলীয় অঞ্চলের জেলে সম্প্রদায় আরব উপকূল বরাবর বাসস্থান গড়ে তুলেছিল। এদের একাংশকে ধরা হয় আদি সুমেরীয় হিসেবে। তারা বাস করত কুঁড়েঘরে।

এরিদু শহর নির্মাণে অবদান রাখা তৃতীয় সংস্কৃতিটি হলো মরুতে বসবাসরত সেমিটিক-ভাষাভাষী যাযাবর সম্প্রদায়, যারা ভেড়া ও ছাগলের পালের উপর জীবিকা নির্বাহ করত। শহর উত্থানের সময়কালে এই তিন সংস্কৃতির মানুষই শহরে এসে জড়ো হয়েছিল, যা এরিদুর বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির এক অনুপম মিশ্রণকে প্রদর্শন করে। এরিদু সবচেয়ে বেশি পরিচিত তার মন্দির জিগুরাতের জন্য। জিগুরাত মানে হচ্ছে মন্দিরের ভিত্তি। এর দ্বারা উচ্চ স্থানে অবস্থিত মন্দিরে পৌঁছানো যায়। এরিদুতে সর্বপ্রথম জিগুরাত নির্মাণ করা হয় উবাইদ যুগে, খ্রি.পূ. ৫৫৭০ অব্দে। এই জিগুরাতের কেন্দ্রে থাকত ছোট এক কক্ষ, বিশেষজ্ঞরা যার নাম দিয়েছেন ‘কাল্ট নিচে’। দীর্ঘ একটা সময় বিরতির পর এর চেয়েও বৃহৎ মন্দির নির্মিত হয়েছে।

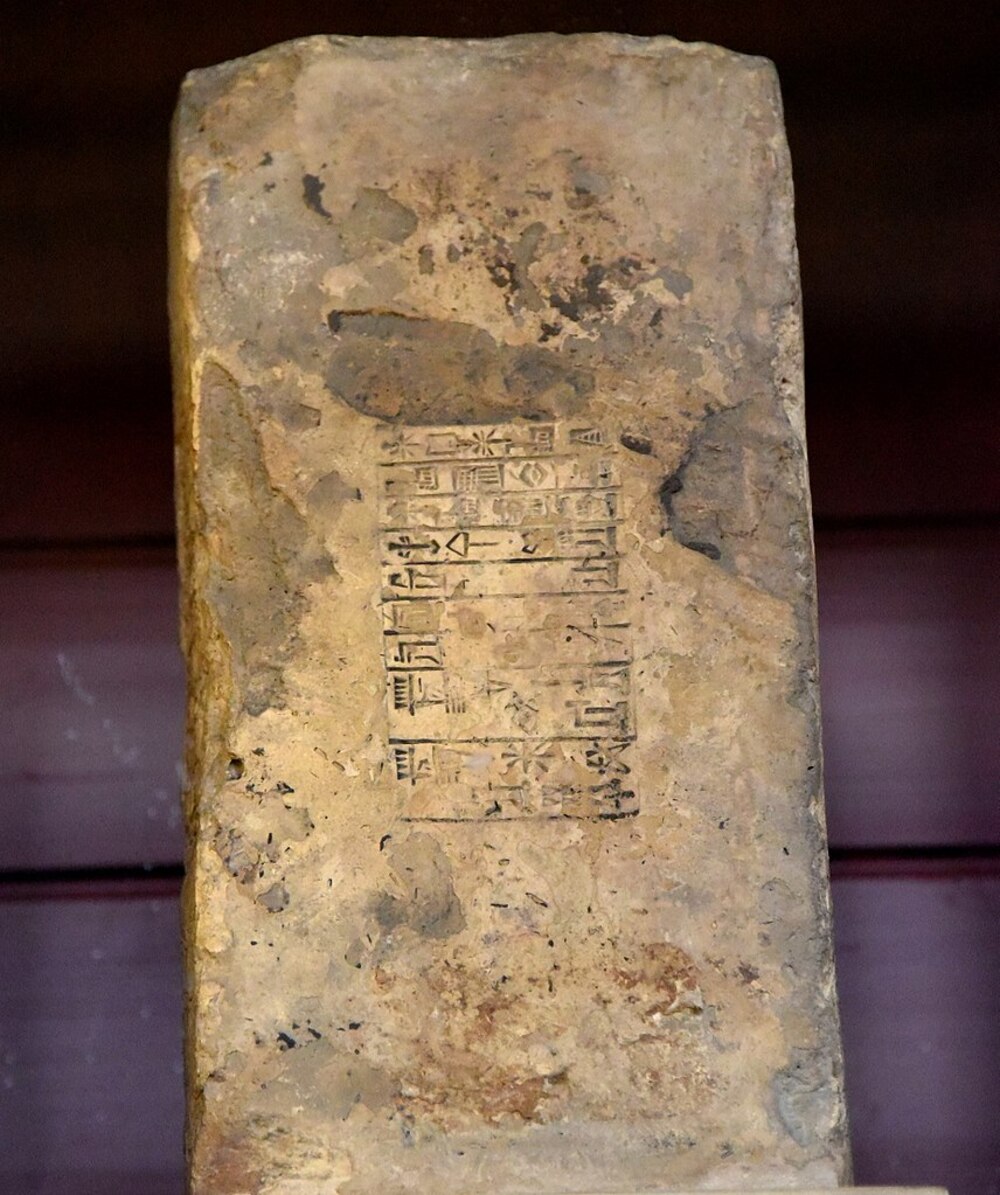

অমর-সিন (খ্রিষ্টপূর্ব ২০৪৭ অব্দ – খ্রিষ্টপূর্ব ২০৩৯ অব্দ) নামে এক প্রত্নতাত্ত্বিক স্থলে অসমাপ্ত জিগুরাত মন্দিরের নিচে আঠারোটি উপ-মন্দিরের অস্তিত্ব মিলেছে। খোদাইকৃত একটি ইটের উপর গবেষণা চালিয়ে অমর-সিনের জিগুরাতের সময়কাল নির্ণয় করা হয়েছে। পরবর্তীতে নূর আদাদ শহরের বিভিন্ন নির্মাণকাজে (খ্রিষ্টপূর্ব ১৮০১ অব্দ – খ্রিষ্টপূর্ব ১৭৫৬ অব্দ) ইটগুলো পুনরায় ব্যবহার করা হয়েছিল। প্রত্নস্থান থেকে মাছের কাটারও সন্ধান মিলেছে, যা এনকি এবং ইয়ার উপাসনার সাথে সম্পৃক্ত।

উপকথায় এরিদু

সুমেরীয় পুরাণে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে এরিদু শহরের নাম। এরিদু ছিল দেবতা ‘এনকি’র আবাসস্থল। কে এই এনকি? জানতে হলে ফিরে যেতে হবে আরও অতীতে, সুমেরীয় উপকথার সৃষ্টিতত্ত্বে। আদিতে ছিল শুধু এক ঘূর্ণায়মান জলধারা, যার নাম হলো নাম্মু। আমাদের চিরচেনা পৃথিবীর আকাশ, বাতাস কিংবা স্বর্গ, নরক কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না তখন। নাম্মু জন্ম দিলেন স্বর্গ ও পৃথিবীর। স্বর্গের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হলেন দেবতা আনু, আর পৃথিবীর দায়িত্ব নিলেন দেবী কি।

আনু ও কি’র গভীর প্রণয়ের ফলে উৎপত্তি হলো বায়ু দেবতা এনলিলের। এনলিল সৃষ্টি করলেন চন্দ্র-দেবতা নান্নাকে। নান্নার থেকে বেরিয়ে এলেন সূর্যের দেবতা উতুর। বাতাস আর পৃথিবী এক হবার পর উঠে এলেন দেবতা এনকি। তিনি ছিলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও পানির দেবতা। তার নির্দেশেই প্রবাহিত হলো টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিস নদীর স্রোত ধারা, জমি হয়ে উঠল উর্বর। এই এনকিই পৃথিবীতে দেবতাদের জন্য বানালেন এক শহর, এটিই এরিদু নামে পরিচিত।

এরপর দেবতারা ভাবলেন- জনশূন্য এই ধরণী মানুষের পদচারণায় মুখরিত হওয়া দরকার। ফলে দেবতা এনকি এরিদুতে প্রথম মানব হিসেবে সৃষ্টি করলেন আদাপাকে। তার কাজ ছিল নদী থেকে দেবতাদের জন্য মাছ ধরে নিয়ে আসা। নিত্যদিনের মতো মাছ ধরতে গেলে, একবার দখিনা হাওয়া তার কাজে বিঘ্ন ঘটায়। ক্ষোভে বায়ুর ডানা ভেঙে দেন আদাপা। এর ফলে এরিদুর বাসিন্দারা বঞ্চিত হতে থাকে শীতল দখিনা হাওয়া থেকে। এ নিয়ে ‘আদাপার গল্প’ পুরাদস্তুর এক গল্প বর্ণিত আছে প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার সৃষ্টিতত্ত্বে। আক্কাদীয় সংস্কৃতিতে এনকি পরিচিত ছিল ‘ইয়া’ নামে। শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এনকির মন্দিরকে বলা হতো ‘ই-আবজু’, এবং এই এরিদু শহরের আবজুতেই ছিল ইয়া/এনকির বসবাস।

সুমেরীয় রাজাদের তালিকায় বর্ণিত আছে, এরিদু হলো সেই পাঁচ শহরের একটি যেখানে মহাপ্লাবনের পূর্বে দেবতাদের পক্ষ থেকে স্বর্গ থেকে রাজত্ব আরোপিত করা হয়েছিল। বাকি চার শহর হলো বাদ-তিবিরা, লারাক, সিপ্পার এবং সুরুপ্পাক। রাজাদের এই তালিকায় এরিদুর দুজন সম্রাটের উল্লেখ রয়েছে। একজন হলেন আলুলিম, যিনি রাজত্ব করেছিলেন ২৮ হাজার বছর, এবং বাকি জন হলেন আলানগার, যিনি রাজত্ব করেছিলেন ৩৬ হাজার বছর। জনশ্রুতি অনুসারে, সম্রাট আলুলিমের রাজত্বকালে আদাপা এরিদু শহরে সভ্যতার উত্থান ঘটিয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়, উরুক শহরের দেবী ইনান্না এরিদুতে এসেছিলেন সভ্যতা থেকে উপঢৌকন গ্রহণ করতে।

মেসোপটেমিয়ার শহর উর এবং নিপ্পুরে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের সময় বেশ কিছু মাটির ব্লক ফলক পাওয়া যায়, যাতে লেখা ছিল সুমেরীয় সভ্যতায় মানব সৃষ্টির গল্প। এটি বর্তমানে ‘এরিদু জেনেসিস’ নামে পরিচিত। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল অনুসারে- এরিদু জেনেসিস লিখা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ২,১৫০ বছর পূর্বে। নিনেভের আশুরবানিপালের গ্রন্থাগার থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দের একটি এরিদু জেনেসিস পাওয়া গেছে, যা সুমেরীয় এবং আক্কাদীয় ভাষার সংমিশ্রণে লিখা।

এরিদু শহরের গুরুত্ব

প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতায় এরিদু বিশেষ গুরুত্ব বহন করত। অ্যাসিরিয়ার দরবার থেকে এরিদুতে এসে চিকিৎসকেরা প্রশিক্ষণ নিয়ে যেত, যাতে তারা উপসর্গ দেখেই রোগের কারণ, প্রতিকার, ও প্রতিরোধের উপায় বাতলে দিতে পারেন। নিরাময়ে তারা ঔষধের পাশাপাশি জাদুবিদ্যায়ও বিশ্বাস রাখতেন। শুরুর দিকে এখানকার বাসিন্দাদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র মাধ্যম ছিল মৎস্য শিকার। ধ্বংসাবশেষে মাছ ধরার জাল, মাছের কাটা ইত্যাদি পাওয়া গেছে। এছাড়াও, মেসোপটেমিয়ায় সর্বপ্রথম বৃহৎ নৌকা তৈরির সন্ধান পাওয়া গেছে এই এরিদুতেই। ধারণা করা হয়, এই শহর ছিল মৃৎশিল্প উৎপাদনের কেন্দ্রস্থল।

এরিদুর পতন

এরিদু বেশ ভালোভাবে বিস্তৃতি লাভ করে উবাইদ যুগে (খ্রিষ্টপূর্ব ৬৫০০ অব্দ – খ্রিষ্টপূর্ব ৩৭০০ অব্দ)। তখন এর আয়তন ছিল ২০-২৫ একরের কাছাকাছি, জনসংখ্যাও ছিল প্রায় ৪ হাজার ছুঁই ছুঁই। উবাইদ যুগের পর, এরিদুতে সমস্ত ব্যবহারিক কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয় প্রাক-রাজবংশীয় সময়কালে (খ্রিষ্টপূর্ব ২৯০০ অব্দ – খ্রিষ্টপূর্ব ২৩৫০ অব্দ) শহরটি পুনরায় সচল করা। ওই রাজবংশের একটি প্রাসাদও নির্মাণ করেছিল এরিদুতে। ইতিহাসবিদ রুথ হোয়াইটহাউজ এই শহরকে ‘প্রধান প্রারম্ভিক রাজবংশীয় শহর’ বলেও অভিহিত করেছেন। খ্রি.পূ. ২০৫০ অব্দের পর শহরটি পুরোপুরি পরিত্যক্ত হয়ে যায়।

দীর্ঘ সময় ধরে পরিত্যক্ত থাকতে থাকতে, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে এটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। পার্শ্ববর্তী বালির টিলাগুলো দখলের পাশাপাশি, ওখানের জল হয়ে উঠেছিল লবণাক্ত। লবণাক্ত জলের ফলে তাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান অনুষঙ্গ কৃষিকাজে দারুণ ব্যাঘাত ঘটছিল। বিভিন্ন সমস্যার মুখে পতিত হওয়ায় এরিদুর বাসিন্দারা সরে যায় অন্যত্র, গড়ে ওঠে ব্যবিলন শহর। ব্যবিলন শহরে গড়ে ওঠার পর পরই সমাপ্তি ঘটে সুমেরীয় সভ্যতার, প্রাচীন পৃথিবী পরিচিত হয় তুলনামূলক আধুনিক এবং ইতিহাস বিখ্যাত এক সভ্যতার সাথে।