সময়ের চরিত্রেই আছে বহমানতা। এই বহমানতাকে আঁকড়েই আমাদের আশ্রয়। জীবন বা সময় দুটোই একে অপরকে পরিপূরণ করতে করতেই এগোয়, এগোতে থাকি ক্রমশ আমরাও। কাল থেকে উত্তীর্ণ হওয়া মহাকালে। আমাদের কাছে কোনোটিই খুব প্রত্যাশিত নয়, বরং হঠাৎ বাঁকে পড়ে অন্যদিকে ঘুরে যায় সেই গতিমুখ, আবার সেই বদলের সাথে মানিয়ে চলতে চলতে এগোনো, এভাবেই নিরন্তর প্রবাহ। সাধে কি আর গ্রিক দার্শনিক হেরাক্লিটাস বলেছিলেন, “দ্য ওনলি থিং দ্যাট ইজ কনস্ট্যান্ট ইজ চেঞ্জ।“

কালের নিয়মেই পাল্টেছে যুগের হাওয়া, পাল্টেছে সামাজিক রীতিনীতি, বদল এসেছে নানা ক্ষেত্রে, আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোয়। সেখানে পেশার ক্ষেত্রই বা বাদ যায় কেন। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে তৈরি হয়েছে নতুন ধরনের কাজ, নতুনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে মানুষ, কিংবা কখনও রক্ষণশীলতাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চেয়ে সেটাও হয়নি, তা-ও ধীরে ধীরে সেখানেই করে নিতে চেয়েছে সংস্থান। তারপর সেই পেশাও একদিন পুরনো হয়েছে, তার জায়গায় এসেছে আধুনিক ছোঁয়া, অথবা একেবারে বিলুপ্তই হয়ে গিয়েছে প্রায়। সবটাই সেই কালের নিয়মে।

যেরকম একসময় কলকাতা শহরের রাস্তায় রাস্তায় দেখা যেত চামড়ার ব্যাগের মধ্যে করে জল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ভিস্তিওয়ালারা। তবে শুধু কলকাতাই নয়, এই ভিস্তিওয়ালাদের দেখা মিলত উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্রই, দিল্লি, উত্তর প্রদেশ, গুজরাটের বড় বড় শহরেই। এই চামড়ার ব্যাগগুলো তৈরি হয় মূলত ছাগলের চামড়া দিয়েই। ব্যাগগুলোকে বলা হয় মশাক বা ভিস্তি।

ভিস্তি কথাটা এসেছে পার্সি শব্দ ‘ভেস্ত’ বা ‘বেহস্ত’ শব্দ থেকে, যার অর্থ হচ্ছে স্বর্গ। কারবালার প্রান্তরে যুদ্ধের মাঝে জল বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় হযরত মোহাম্মদ (সা) এর দৌহিত্র হোসেন (রা) তীরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে স্বর্গলাভ করেন, সেই থেকেই এই নাম এসেছে বলে মনে করা হয়। এদের সকলেরই পদবি হয় শেখ আব্বাসী। ব্রিটিশ শাসনকালে শহরের রাস্তায় এদের দেখা মিলত হামেশাই। এরা ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে চাকরিরত ছিল, রাস্তাঘাট পরিষ্কার করতো, মাসিক বেতনও পেত। পার্ক সার্কাসের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কলোনি, চাইনিজ কলোনিতে জল সরবরাহের কাজ মূলত ভিস্তিরাই করত। ভিস্তিরা তাদের কাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, কর্মদক্ষতার কারণে সমাজে রীতিমতো সমাদর পেত। রুডইয়ার্ড কিপলিংয়ের ‘গঙ্গা দিন’ বা সুকুমার রায়ের ‘নেড়া বেলতলায় যায় ক’বার’ কবিতাতে ভিস্তিওয়ালাদের উল্লেখ আছে। ‘গঙ্গা দিন’ কবিতা তো ভিস্তিওয়ালাদের একপ্রকার অমরত্ব দিয়েছে সাহিত্যে, এ কথা অনায়াসে বলা যায়।

তারপর একসময় রাস্তার ধারে ধারে বসলো টাইম-কল, টিউবওয়েল, বাড়িতে বাড়িতে জলের লাইন এলো, জলের গাড়িও এলো একসময়; ক্রমেই ভিস্তিরা হারাতে থাকল তাদের গুরুত্ব। বর্তমানে কলকাতার মাত্র দুটি অঞ্চলে দেখা মেলে ভিস্তিওয়ালাদের। বো ব্যারাকস এবং বউবাজার অঞ্চলে। এর মধ্যে বো ব্যারাকসের অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, চাইনিজ ও মুসলিম কলোনিতেই বেশি দেখা যায় তাদের। তবে তা-ও প্রায় টিমটিম করে চলছে। কারণ মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, ফলে চাহিদাও বাড়ছে, যন্ত্রের কাছে হার মানছে মানুষের কায়িক শ্রম।

বেশিরভাগ ভিস্তিই এখন এতদিনকার চেনা পেশা ছেড়ে দিনমজুরি করে উপার্জন করছেন। কলকাতার মতোই পুরনো দিল্লিতেও ভিস্তিদের অবস্থা শোচনীয়। ‘দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’ কাগজে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে জানা যাচ্ছে, দিল্লির মিনা বাজারের কাছে হাঁরে ভারে শাহ দরগা এলাকায় এই সম্প্রদায়ের একমাত্র একটি পরিবারটি আজও এই পরম্পরা বহন করে চলেছে। সেখান থেকেই জানা যাচ্ছে, এখন তারা বিভিন্ন রেস্তোরাঁ, হোটেল, ধাবায় জল সরবরাহ করেন, তবে তাতে টাকা খুবই কম পাওয়া যায়, ৩০ লিটারে মাত্রই ১৫ থেকে ২০ টাকা। এখান থেকেই পরিষ্কার, আর মাত্রই কয়েকদিন এদের অস্তিত্ব।

ভিস্তিওয়ালাদের মতোই আরও একটি পেশার মানুষদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে শহরের বুক থেকে। অতটা খারাপ অবস্থা না হলেও তাদের চলাফেরাও উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ কলকাতার কয়েকটি স্থানেই ক্রমশই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। যদিও এখনও কলকাতার, থুড়ি, কলিকাতার প্রতিচ্ছবি বলতে হাওড়া ব্রিজ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পরেই আসবেন এই মানুষেরা; ঘামে ভেজা গেঞ্জি গায়ে, খাটো করে পরা লুঙ্গি, পেশীবহুল হাতে ধরা তাদের ভালোবাসার যানটি, অথবা কোনো তপ্ত দুপুরে সেই ভালোবাসার যানটির আশ্রয়েই বিশ্রাম।

স্ট্রিট ফটোগ্রাফারদের খুব প্রিয় একটি ফ্রেম। হাতে-টানা রিকশা ভারতবর্ষে আসে ১৮৮০ সালে। ব্রিটিশ ভারতের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী সিমলায় প্রথম এর চলাচল শুরু হয়। জাপানিদের থেকেই রিকশার ধারণা ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র বিশ্বে, ভারতও বাদ যায়নি। কলকাতায় এটা প্রথম আসে বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই। পালকির বনেদিয়ানাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী বাঙালি শুরু করলো রিকশাযাত্রা। হাতে-টানা রিকশার চাকাগুলো তৈরি হয় মজবুত কাঠ দিয়ে। তবে এই রিকশায় স্বাভাবিকভাবেই কায়িক শ্রম হয় অত্যন্ত বেশি। সেজন্য তিরিশের দশকের শুরুর দিকেই কলকাতার বুকে দেখা দিল তিনচাকার সাইকেল রিকশা। তারপর ক্রমে এসেছে অটোরিকশা, পেডিক্যাব, ভেলোট্যাক্সি, টোটো ইত্যাদি। ভারতবর্ষে কলকাতা ছাড়া হাতে-টানা রিকশা এখন দেখা যায় মাত্র আর একটি অঞ্চলেই। সেটি হলো মুম্বাইয়ের অনতিদূরে অবস্থিত শৈলাবাস মাথেরানের একটি ছোট দূষণমুক্ত জায়গায়, সেখানে মোটরচালিত গাড়ি নিষিদ্ধ হওয়ায় এটা একপ্রকার নিশ্চিত যে, সংগ্রহশালায় ঠাঁই পেতে আর বেশি দেরি নেই আমাদের ঐতিহ্যবাহী এই হাতে-টানা রিকশার।

এই হাতে-টানা রিকশার মতোই আরও একটি যান, এখন কেবলমাত্র বিলাসপ্রিয় শখের লোকদের জন্যই টিকে রয়েছে, তা-ও খুবই সীমিত পরিমাণে। এটিও টানাগাড়িই, তবে মানুষে নয়, ঘোড়ায়। ঘোড়ার সংখ্যা অনুসারে বিভিন্ন নাম এই গাড়ির-টাঙ্গা বা টমটম (একটি ঘোড়া), জুড়িগাড়ি (দুটি ঘোড়া) এরকম। রিকশা আসারও আগে এই ঘোড়ার গাড়ি একসময় হয়ে উঠেছিল মধ্যবিত্তদের যাতায়াতের মাধ্যম। বিশেষ বিশেষ জায়গায় টাঙ্গা স্ট্যান্ড হতো। বনেদী বাড়ির বাবুরা অবশ্য জুড়িগাড়ি চেপেই হাওয়া খেতে বেরোতেন, সাহেবরাও এই জুড়িগাড়িই চড়তেন, আর সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ ছিল টাঙ্গা।

এই গাড়ির সাথে যুক্ত ছিল দুটি পেশা, এই দুটি পেশার সেকালের সাহিত্যে যথেষ্ট উল্লেখ রয়েছে- সহিস ও কোচোয়ান। সহিসের দায়িত্ব ছিল ঘোড়ার দেখভাল করার, আর গাড়ির চালককে অর্থাৎ ঘোড়ার লাগাম যার হাতে থাকত তাকে বলা হত কোচোয়ান বা কোচম্যান। স্বয়ং বিবেকানন্দের খুব প্রিয় ছিলেন এই সহিস বা কোচোয়ানরা। বালক নরেন্দ্রনাথ বলতেন, বড় হয়ে ঘোড়ার সহিস বা কোচোয়ান হবেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা থেকে জানা যায়, ঠাকুরবাড়ির সমশের কোচোয়ান, রামু কোচোয়ান আর আক্কেল সহিসের কথা। কোচোয়ানরা লুঙ্গি পরতেন, ওটা যেন ছিল তাদের অফিসিয়াল ইউনিফর্ম। এখন কলকাতার বুকে শুধু ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে দেখা মেলে টাঙ্গার, তা-ও শখ করে চড়েন যারা, তাদের দয়াতেই টিকে রয়েছে ব্যবসা। তা-ও সেই সংখ্যাটা স্বাভাবিকভাবেই অনেক কম, কত লোকই বা এসব হুজুগ পছন্দ করেন। আর সাহেবসুবোরা এলে চড়েন মাঝেমাঝে। বেশিরভাগ চালকেরই রোজগার নামমাত্র।

ঢাকা শহরে একসময় রমরমিয়ে চলেছে টাঙ্গার দৌড়। তারপর সাইকেল রিকশার আগমন ঘটতেই ঢাকাতেও টাঙ্গার বাজার পড়ে যায়। সেখানকার সহিস-কোচোয়ানদেরও এখন চরম দুর্দিন। পুরনো ঢাকার মাত্র দুটি জায়গা সিদ্দিক বাজারের ঘোড়া পট্টি এবং বঙ্গবাজারের পশ্চিম রাস্তা ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না এদের। বিশেষ দিনে অথবা পূজোপার্বণে কেউ কেউ ঐ শখ করেই চড়েন। অথচ একসময় এই দুই জায়গা ছাড়াও ঢাকার ফুলবাড়িয়া, আগামাসি লেন এসব জায়গাতেও টগবগ-টগবগ করে ছুটে বেড়িয়েছে সুসজ্জিত ঘোড়ায় টানা গাড়ি। ঘোড়া পট্টিতে কয়েকজন সহিস-কোচোয়ান এখনও থাকেন, তবে তাদের একেবারেই ‘দিন আনি দিন খাই’ অবস্থা।

প্রযুক্তির উন্নতির সাথে পাল্লা দিতে না পেরেই মূলত বিলুপ্ত হয়েছে পেশাগুলো। যেরকম চিঠির গুরুত্ব অনেকটাই কমে এলো দূরভাষ আসার পর, বিদেশে পাঠানো চিঠি এই সেদিন অবধি টিকে থাকলেও শীঘ্রই তার জায়গা নিয়ে নিল প্রথমে ফ্যাক্স, তারপর ইন্টারনেট পরিষেবা আসার পর ই-মেইল। তা-ও অনেক জায়গাতেই এখনও যেখানে কানেকশন পাওয়া যায় না চট করে, সেখানে এই চিঠিই একমাত্র উপায়।

চিঠির গুরুত্ব কমে আসার সাথে কমে এলো এই মাধ্যমের সাথে জড়িত মানুষদের গুরুত্বও। সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার দৌলতে সেরকম একটি পেশার সাথে আমাদের পরিচিতি ভালোই। কোন সময় থেকে রানারদের এই ‘দৌড়’ শুরু, তা সঠিক জানা যায় না। তবে মনে করা হয়, মোটামুটি মুঘল যুগের সময় থেকেই এই ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থার সূচনা। প্রথমদিকে রাজারাজড়াদের প্রশাসনিক কাজের জন্য রানারদের নিয়োগ করা হত, তারপর বণিকদের বাণিজ্য-সংক্রান্ত কাজেও রানাররা নিয়োজিত হতেন।

ব্রিটিশ আমলে সাধারণের ব্যক্তিগত চিঠি পৌঁছে দেওয়ার কাজেও অবশেষে শরণ নিতে হলো রানারদের। ব্রিটিশ আমলে স্থাপিত হলো উন্নততর সুসংবদ্ধ ডাকব্যবস্থা। তৈরি হল রানারের আলাদা চাকরির পদ। খুব প্রত্যন্ত অঞ্চলেই কাজ করতেন এই রানাররা। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করে চিঠির বোঝা পৌঁছে দিতেন অন্য আরেক রানারের হাতে, এভাবে একটি সাইক্লিক পদ্ধতিতে চলতো চিঠি দেওয়া-নেওয়া, দিন-রাত কোনো ব্যাপার ছিল না। তাই হাতে সময় থাকত খুবই কম, সে কারণেই প্রায় দৌড়ে যেতে হতো তাদের, সেই থেকেই রানার শব্দটি।

দূরত্বের হিসেবে বেতন পেতেন তারা। দৌড়োবার সময় হাতে থাকত বাঁশের ডগায় লাগানো ধারালো ছুরি, বন্যজন্তু বা ডাকাতের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসেবে, তাতে লাগানো থাকত ঘণ্টা। সেখান থেকেই ‘ঝুমঝুম ঘণ্টা বাজছে রাতে’। তবে এই ঝুমঝুম ঘণ্টাধ্বনি বন্ধ হয়ে এসেছে প্রায় অনেকদিন। ব্রিটিশ আমলেই সড়কপথ, রেলপথের প্রভূত উন্নতি ঘটে, এছাড়া দুর্গম জায়গায় দ্রুত যাতায়াতের জন্য ব্যবহার শুরু হয় ঘোড়ার। সিন্ধ প্রদেশে সর্বপ্রথম ব্রিটিশরা রানারদের বদলে ঘোড়া ও উটের ব্যবহার শুরু করে ১৮৫১ সালে। এখানকার ডাকব্যবস্থার নাম ছিল ‘সিন্দে ডাক’। ঘোড়দৌড়, প্রযুক্তির দৌড়ের সাথে পাল্লা দিতে না পেরে এভাবে ধীরে ধীরে একসময় রানারদের দৌড় থেমে যায়।

প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে বিলুপ্ত হয়েছে আরও কয়েকটি মাধ্যম, যেরকম চিঠিপত্রেরই আরেকটি বিকল্প ব্যবস্থা টেলিগ্রাফ, যেটি নিজেই কি না একসময় ছিল প্রযুক্তিগত উন্নতির দৌড়ে একটা মাইলস্টোন। ১৮৫০ সালে সর্বপ্রথম কলকাতা থেকে ডায়মন্ড হারবারের মধ্যে টেলিগ্রাফ লাইন বসানো হয় এবং প্রথম খবরটি পাঠানো হয়েছিল ২৭শে এপ্রিল।

গ্রাহাম বেলের টেলিফোন আসার পরও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা অনেক বছর রমরমিয়ে চলেছে। মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল ‘গিয়ে তার করতে ভুলো না’ বা ‘টরে-টক্কা-টরে’-র মতো লবজ। এই টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা পুরোটাই নির্ভরশীল ছিল মোর্স কোডের ওপর। টেলিগ্রাফিস্ট যিনি হতেন, তিনি এই মোর্স কোডের ওপর পড়াশোনা করে তবেই এই পেশায় আসতে পারতেন। এই পেশা তখনকার সময়ের একটি অন্যতম অধিক-রোজগেরে পেশা। বহু তরুণ ছেলেই এই পেশায় আসতে আগ্রহী হতো। এই মোর্স কোডকেই বাঙালিরা বলতেন ‘টরে-টক্কা-টরে’। তারের মাধ্যমেই পুরো খবরটি পাঠানো হত, কিন্তু তারপর ১৯০২ সালে গুলিয়েলমো মার্কনির আবিষ্কার (আসলে মূল কাজটি জগদীশচন্দ্র বসুরই, তারও আগে) এই ব্যবস্থাকে করে দিল ওয়্যারলেস, ফলে আরও একধাপ এগিয়ে গেল টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা। কিন্তু পরে দূরভাষের বাড়বাড়ন্ত, তারপর ডিজিটালাইজেশন, ’৬০-এর দশকের শেষদিক থেকে কম্পিউটার চলে আসা, একসময় ই-মেইল, মোবাইল, সেখান থেকে এসএমএসের ব্যবস্থা, পরপর আসার কারণে একসময়কার সবচেয়ে উন্নত প্রযুক্তিটি হয়ে গেল ব্যাকডেটেড।

২০০৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন কর্পোরেশন তাদের টেলিগ্রাফ সার্ভিস বন্ধ করে দেয়। ভারতবর্ষে ১৯৯০ সালে বিএসএনএল টেলিগ্রাফের স্বত্ব কিনে নিয়ে পুনর্জাগরণের একটা চেষ্টা করলেও মোবাইল, কম্পিউটারের সাথে পাল্লা দিতে পারেনি। অবশেষে ভারতবর্ষ থেকেও ২০১৩ সালে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়। ইউরোপের কিছু দেশ অবশ্য এখনও টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা রেখেছে নস্টালজিয়া বজায় রাখতে।

প্রযুক্তির লড়াইয়ে হেরে গিয়ে আরও একটি পেশা অবলুপ্ত। সেটি হচ্ছে টাইপরাইটার টাইপিস্ট। দু’দশক আগেও টাইপরাইটারের ভালো রমরমা ছিল বাজারে। পুরনো সিনেমায়, গল্পে কোনো বড় অফিসঘরের দৃশ্যে অফিসার বা যেকোনো উচ্চপদস্থ কর্মী ডিক্টেশন দিচ্ছেন আর একজন তরুণী খটাখট করে টাইপরাইটারে তা টাইপ করে ফেলছেন, এটা ছিল খুব সাধারণ একটা ঘটনা। পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট বা ব্যক্তিগত সচিব রাখার সময়ে প্রার্থীদের যোগ্যতা যাচাই করে নেওয়ার অন্যতম পরীক্ষাই ছিল টাইপিংয়ের স্পিড-টেস্ট। যিনি যত কম সময়ে যত তাড়াতাড়ি টাইপ করতে পারবেন, তিনি তত বেশি যোগ্য। এই ধরনের ডিক্টেশন শুনে হাই-স্পিড টাইপিংকে বলা হয় ‘শর্টহ্যান্ড টাইপিং’। অ্যাসিস্ট্যান্ট ছাড়া অন্যান্য পেশাও হত টাইপিংয়ের, যেরকম চাকরির আবেদনপত্র লিখে দেওয়ার কাজ, অডিও টাইপিং, কপি টাইপিং, ডেটা এন্ট্রি ক্লার্কের কাজ, যুদ্ধের সময় নিহতদের পরিবারকে চিঠি লেখার কাজেও প্রচুর সংখ্যক টাইপিস্ট নিয়োগ করা হত।

টাইপরাইটারে লেখা একেবারে কাগজেই ছাপা হয়ে যেত। কাগজটিকে আগে স্ট্যান্ডে আটকে নিতে হত, তারপর যত লাইন সরত, তত কাগজও সরে সরে যেত, সেকারণে পরের লাইনে যাওয়ার আগে কাগজকে আবার ঠিক পজিশনে নিয়ে আসতে হত। এতটাই জনপ্রিয় ছিল এই টাইপিং যে, স্কুলপাশের পর ছাত্রছাত্রীদের একরকম বাধ্যতামূলক ছিল শর্টহ্যান্ড টাইপিং শেখা। কিন্তু কম্পিউটারের আপগ্রেডেশন, ডেস্কটপের পর ল্যাপটপ, তারপর ট্যাবলেট, কিবোর্ড টাইপিংই হয়ে উঠল টাইপরাইটার টাইপিংয়ের প্রধান অন্তরায়। ভারতবর্ষে একসময় বছরে পঞ্চাশ হাজার টাইপরাইটার মেশিন প্রস্তুত করত যারা, সেই গোদরেজ কোম্পানি ২০০৯ সালে এই মেশিন বানানো চিরতরে বন্ধ করে দেয় চাহিদা একেবারে কমে যাওয়ার কারণে।

একইভাবে কমে আসছে আরও অনেক পেশার মানুষের সংখ্যাই। বাংলা সাহিত্যে একসময় হামেশাই দেখা মিলত এসব পেশার মানুষজনদের। যেমন- একটি খুব পরিচিত পেশা ছিল বহুরূপী। বংশ-পরম্পরায় চলে আসত এই পেশা। পরিবারের সকলেই প্রায় নানা রকম চরিত্রে সেজে গ্রাম বা শহরের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে অভিনয় করে দেখাতেন। কেউ কেউ মুখোশ পরতেন, কেউ বা শুধুমাত্র মেক-আপের সাহায্যেই ফুটিয়ে তুলতেন নিজেকে। শহরের মানুষ তাদেরকেই ‘সং’ বলে অভিহিত করত।

শরৎচন্দ্রের ‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাসের সেই ছিনাথ (শ্রীনাথ) বহুরূপীর মজার কাহিনী তো সকলেই জানি, এছাড়া অবনীন্দ্র-দৌহিত্র মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখাতেও এসেছে বহুরূপীদের কথা। আস্তে আস্তে অন্যধরনের বিনোদন মানুষের মনে জায়গা করে নিতে থাকল। বাঁধা মঞ্চে যাত্রাপালা, তারপর এলো গ্রুপ থিয়েটার, পরবর্তীকালে এদের সকলকে টেক্কা দিল সিনেমা, শহরে, গ্রামেগঞ্জে তৈরি হতে থাকল সিনেমা হলো, আর একপাশে সরে যেতে যেতে ক্রমশই দূরে সরে গেলেন বহুরূপীরা। গ্রামের দিকেও এঁদের আজকাল বেশি দেখা পাওয়া যায় না। বীরভূমের দিকে অবশ্য এখনও কিছু বহুরূপীদের দেখা মেলে। ছোট ছোট বাচ্চারাও এই পেশার সাথে যুক্ত হয় বাচ্চাবয়স থেকেই। বিষয়পুর গ্রামের চৌধুরি পরিবার যেমন। এই পরিবারের বাচ্চা থেকে বুড়ো সকলেই বহুরূপী। এই যন্ত্রসভ্যতার যুগে দাঁড়িয়েও আজও তারা নিজেদের পেশা থেকে একচুলও সরেননি। তাদের নেই কোনো চাষের জমিও। মূলত পৌরাণিক কাহিনীকে অভিনয় করে দেখিয়েই এনারা উপার্জন করেন। অনেকেই আছেন একসময় বহুরূপী সাজতেন, কিন্তু এখন পরিস্থিতির চাপে অভিনয়ের অন্য মাধ্যমগুলোতে মনোনিবেশ করছেন, কিন্তু চৌধুরি পরিবার এখনও বজায় রেখে চলেছেন পরম্পরা।

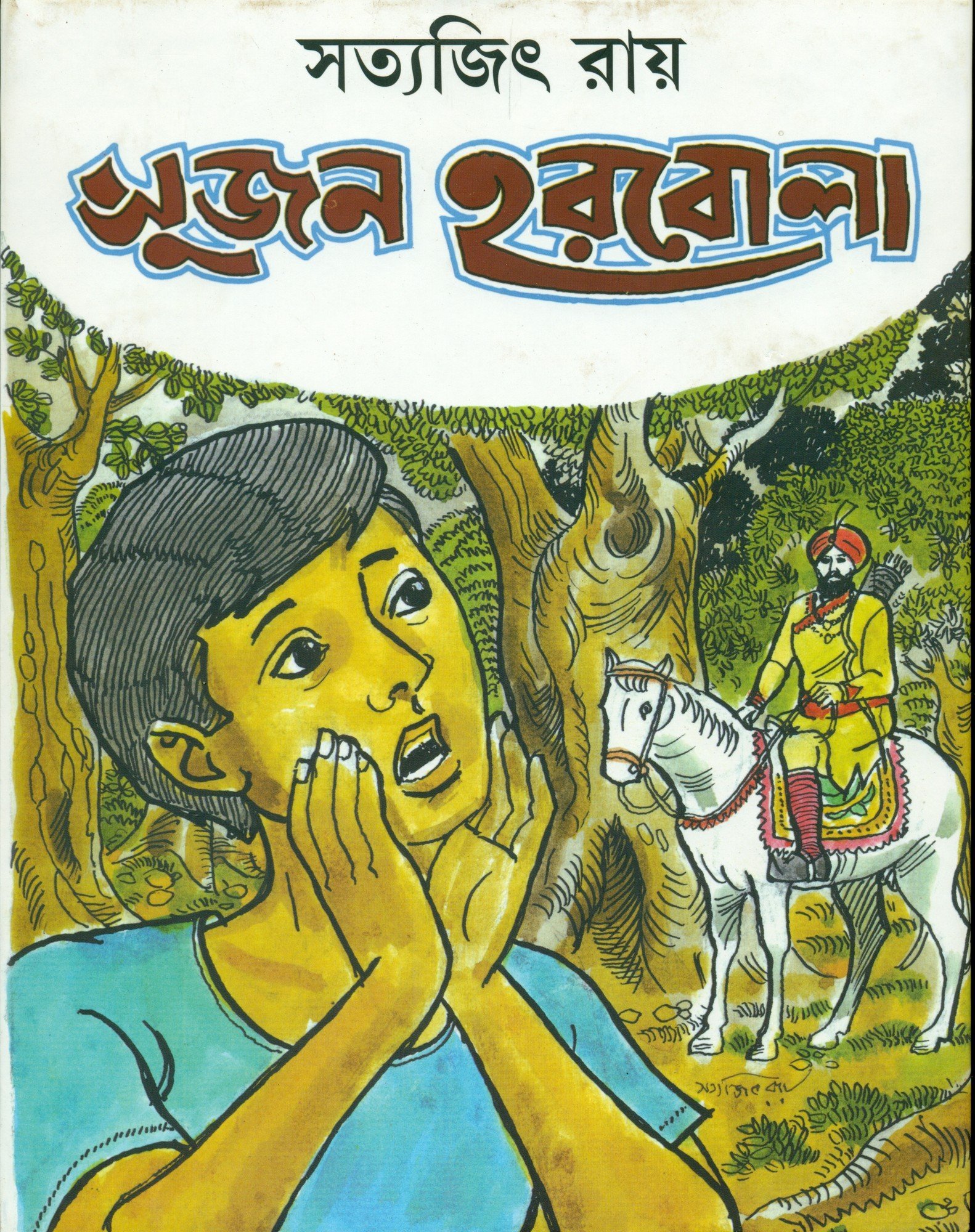

বহুরূপীদের মতোই আরও একটি শৈল্পিক পেশাও হারিয়ে যেতে বসেছে এই ক্যাকোফোনিক্সের যুগে। এরও একসময় খুব চল ছিল বাংলায়, বাংলা সাহিত্যেও। পেশাটির নাম হরবোলা। নামটি দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৩৫ সালে প্রখ্যাত শিল্পী রবীন ভট্টাচার্যের এই ডাক নকল করার গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে হরবোলা উপাধি দেন। আর সত্যজিৎ রায়ের ‘সুজন হরবোলা’র গল্প তো আমরা অনেকেই পড়েছি। হরবোলা আসলে একটি পাখি, যার পোশাকি নাম ব্রাহ্মণী ময়না বা ব্রাহ্মণী স্টারলিং, এই পাখিটি অন্যান্য পাখির ডাক নকল করতে পারে! পেশাদার হরবোলা শিল্পীদের বলা হয় ‘হরবোলা মাস্টার’। কলকাতা শহরেই এখনও এরকম অনেক মানুষই আছেন, বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়েছেন তারা, তবে তাদের সংখ্যাটা নেহাতই হাতে গোনা।

একসময় রেডিওতে, পাড়ার জলসায়, বিভিন্ন নাটকে, সিনেমায় তাদের আর্টকে ব্যবহার করা হত। তখন রীতিমত সমাদর ছিল তাদের। যেরকম শুভেন্দু বিশ্বাস, সুজিত নারায়ণ ভট্টাচার্য, প্রদীপ বিশ্বাস প্রমুখেরা একসময় কত আসর মাতিয়েছেন, বিদেশেও দেখিয়ে এসেছেন গলাবাজি, পশুপাখির ডাক থেকে শুরু করে নানাবিধ যান্ত্রিক শব্দ বা প্রাকৃতিক শব্দ সবকিছুকেই সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন অবলীলায়, তারা আজ নিজেরাই নিজেদের এই পেশা থেকে সরিয়ে নিচ্ছেন। রেডিওতেই একসময় বেশি ডাক পেয়েছেন, আর সেই রেডিওরই জনপ্রিয়তা এখন প্রায় তলানিতে। টিভির দৌরাত্ম্য, এছাড়া অন্য নানারকম বিনোদনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া নতুন প্রজন্ম প্রায় ভুলেই গিয়েছে ‘কুকুর কাকু’ বা ‘শেয়াল কাকু’দের। একসময় হয়তো ভুলে যাব আমরাও।

বহুরূপী, হরবোলাদের মতোই আরও একটি পেশা, যেটার উল্লেখও একসময় সাহিত্যে পাওয়া যেত, সেটা হলো কম্পাউন্ডার। ডাক্তারের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে তারা নিয়োজিত হতেন। ওষুধ, মিক্সচার তৈরি করা, ব্যান্ডেজ বেঁধে দেওয়া, ওষুধ লাগিয়ে দেওয়া, এই কাজগুলো করতেন মূলত কম্পাউন্ডাররাই। এখন ফার্মাসির আলাদা ডিগ্রি হয়েছে, বিশেষ কোর্স হয়েছে, কিন্তু তখন এসবের বালাই ছিল না, মোটামুটি কাজ শিখে নিয়ে চালিয়ে দিতেন। অনেক সময় ডিসপেনসারিতে ডাক্তাররা না থাকলে প্রাথমিক চিকিৎসাও করে দিতেন। মূলত তাদের দেখা মিলত ছোট শহর, মফস্বল এবং গ্রামের দিকেই। ‘ডাক্তারবাবু’র সাথে তাল মিলিয়ে লোকে তাদের ডাকত ‘কম্পাউন্ডার বাবু’ বলে। এখনও বেশ কিছু জায়গায় কম্পাউন্ডার শব্দটির চল আছে, তবে এখন বেশিরভাগই ফার্মাসিস্ট বলতেই স্বচ্ছন্দ। তাই এই পেশাটিও ইতিহাসের পাতায় নাম লেখাতে চলেছে, এ কথা বলাই যায়।

হারিয়ে গিয়েছে মহিলাদের বেশ কিছু সাবেকি পেশাও। আগেকার সময়ে মহিলারা পর্দানসীন থাকলেও তথাকথিত নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মহিলারা কয়েকটি পেশায় লিপ্ত হতেন, মূলত উচ্চবিত্তদের অন্দরমহলেই। যার মধ্যে অন্যতম ছিল আলতা পরানো নাপিতানি। নাপিতদের স্ত্রীরা, যাদের চলতি বাংলায় বলা হত নাপতেবৌ, তারা জমিদার বাড়িতে, অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্তদের বাড়িতে আসতেন বাড়ির মেয়ে-বৌদের আলতা পরাতে। একান্নবর্তী পরিবারের কিশোরী মেয়ে থেকে সধবা গিন্নিরা সকলেই একজনের হাতে আলতা পরতো পায়ে। প্রথমে পায়ের তলায় পেতে দেওয়া হত একটি কাপড়, তারপর তুলোয় আলতা মাখিয়ে তা সুন্দর করে পায়ের ওপর বুলিয়ে দেওয়া হত। আলতা দিয়ে নানারকমের নকশাও করতে পছন্দ করতেন মহিলারা। সমাজে পরিবর্তন এসেছে, পরিবর্তন এসেছে ফ্যাশনেও। মহিলারা পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছেন শতাধিক কাল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীই হয়ে উঠেছে সমাজের ধারক। সাবেকি প্রথা ভেঙে গেছে, সেই কারণে এসব বিলাসিতাও একপ্রকার পুরনো হয়ে গেছে মেয়েদের কাছে। এখন কেবলমাত্র বিবাহ-অনুষ্ঠান বা পুজোপার্বণে আলতা পরার রেওয়াজটাই টিকে রয়েছে, কিন্তু আলাদা করে নাপিতানি ডাকিয়ে তাকে পয়সা দিয়ে আলতা পরানোর চল গত হয়েছে অনেকদিন।

আলতা পরানো নাপিতানিদের মতোই আরও দুটি এরকম অন্দরমহলের পেশায় যুক্ত ছিলেন মহিলারা। এই পেশা দুটি অনেক সময়ই বংশ-পরম্পরায় চলে আসত। একটি হচ্ছে ধাই-মা বা দাই-মা, আর অন্যটি হচ্ছে দুধ-মা। ধাই কথাটা এসেছে ধাত্রী থেকে; ‘ধাই’ থেকে অপভ্রংশ হয়ে ‘দাই’। সেকালে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের প্রসব হত বাড়িতেই। বাড়ির একটি অংশে তৈরি হত আঁতুড়ঘর, সেখানেই নির্দিষ্ট দিনে ধাই এসে প্রসব করাতেন। ধাইয়ের সাথে থাকত চকচকে ছুরি- নাড়ি কাটার জন্য, স্টেরিলাইজ করার জন্য গরম জলে ধুয়ে নিতেন সেটা। গ্রামের দিকে ছুরির বদলে বাঁশের ফলাও ব্যবহার হত। শিশুর জন্মের পর কিছুদিন তার দায়িত্বও পালন করতেন ধাই মা। বিদেশের রীতি অনুযায়ী ধাই-মা’রা অনেক বড় বয়স অবধিই ধাই-সন্তানের লালনপালন করত। তবে ভারতীয় রীতিতে রাজা-রাজড়ার বংশ ছাড়া এই অভ্যাস খুব একটা ছিল না। সদ্যোজাত সন্তান ছেলে হলে অনেক বেশি বকশিশ দেওয়া হত ধাইদের, আর মেয়ে হলে নামমাত্রই, এমন রীতিও চালু ছিল পুরুষতান্ত্রিক রক্ষণশীল সমাজে। বর্তমান সময়ে বাড়িতে প্রসব একপ্রকার অকল্পনীয় একটি ব্যাপার। আর বাচ্চার দেখাশোনার জন্য আয়া বা গভর্নেস রাখার ব্যাপারটি এখন বেশি দেখা যায় চাকুরিরতা মায়েদের ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে ধাই-মা পেশাটি কিছুটা হলেও রয়ে গেছে, শুধু প্রসবের ব্যাপারটি ছাড়া।

দুধ-মায়েদের কাজও ছিল সদ্যোজাত শিশুদের নিয়েই, কিন্তু অনেকটাই আলাদা। সেসময়ে প্রসব করতে গিয়ে মায়ের মৃত্যু ছিল খুব সাধারণ ঘটনা। ফলে সদ্যোজাত বাচ্চাটির পুষ্টির জন্যে একজন মহিলা, যিনি বাচ্চাটিকে স্তন্যপান করাতে পারবেন সেইরকম একজনকে নিয়োগ করা হত। এই প্রথা প্রাচীন মিশর এবং রোমেও চালু ছিল- এ কথার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সম্রাট তুতানখামেনের দুধ-মা ছিলেন মাইয়া নাম্নী এক মহিলা, রানী হাটশেপসুটের দুধ-মা ছিলেন সিত্রে ইন, যিনি রাজ-চত্বরে সমাধিস্থ হওয়ার সম্মান লাভ করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যখন দাসপ্রথা চলছে তখন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদের একরকম জোর করেই দুধ-মা হতে হত মালকিনের সন্তানদের। অনেক সময় আবার মা শারীরিক অক্ষমতার কারণে স্তন্যপান করাতে অক্ষম হলে তখনও সমস্যা সমাধানে ডাক পড়ত দুধ-মায়েদের। এখন এই প্রথা একপ্রকার বন্ধই হয়ে গেছে বলা যায়। এইচআইভি-সচেতনতা বাড়ার কারণে এই ধরনের প্রথাকে উৎসাহ দেওয়া হয় না। এছাড়া ব্রেস্ট-পাম্পের মতো অত্যাধুনিক যন্ত্র এসে যাওয়ায় এখন স্বাভাবিকভাবে দুগ্ধ উৎপাদনে অক্ষম মায়েরাও সন্তানকে স্তন্যপান করাতে পারেন। চীন, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপিন্সের কিছু অঞ্চলে এখনও রয়ে গেলেও ভারতবর্ষ থেকে এ প্রথা বিলুপ্তই হয়ে গেছে।

এছাড়া আরও কত জীবিকাই না বিলুপ্তির পথে, অথবা পুরোপুরিই হারিয়ে গেছে, যেরকম- পালকির বেহারা, হুঁকোবরদার, পাংখাপুলার, হিং-বিক্রেতা কাবুলিওয়ালা, অগ্রদানী ব্রাহ্মণ (মৃতের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত পিণ্ড খায় যে ব্রাহ্মণ), চীনা জিনিসের ফেরিওয়ালা, সাজো-ধোপা, এরকম আরও কত! আবার কিছু পুরনো পদ্ধতি একটা সময়ে প্রায় বন্ধ হওয়ার মুখে চলে গিয়েও নতুন আঙ্গিকে পুনর্জাগরিত হতে পেরেছে, যেমন- শিল কাটানো, গ্রামোফোন রেকর্ড, লেটারপ্রেস প্রিন্টিং, এইগুলো, তবে তা সংখ্যায় কম, সেগুলোই হতে পেরেছে যেগুলোতে কোনোভাবে আকৃষ্ট হয়েছে নতুন প্রজন্ম। সময়ের সাথে সাথে হারিয়ে যাওয়ার নিয়তিই গ্রাস করে ফেলেছে এসব পেশাকে, আরও কত পেশা যা আজকে আমাদের মনে হচ্ছে খুব রমরমিয়ে চলছে, কয়েক বছর বাদেই হয়তো তা হয়ে যাবে সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন, তবে মানুষের সুস্থ চিন্তাশক্তিকে যেন কোনোভাবে খেয়ে নিতে না পারে অতিরিক্ত যন্ত্র-নির্ভরতা, সেটাই দেখার, ততদিন সময় তার আপন খেয়ালে গড়েপিঠে নিক আমাদের।