লাতিন আমেরিকার প্রতিবেশি দুটি দেশ ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা। ভূগোলকের এতটা দূরবর্তী অংশে, অর্থাৎ আমাদের বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবল উন্মাদনার অনেকটা অংশ জুড়ে এ দুটো নাম। বিশ্বকাপ এলে সিংহভাগ মানুষ এই দুই দলে ভাগ হয়েই টেলিভিশনের সামনে বসেন।

তো এই টেলিভিশনে খেলা দেখতে গিয়েই একটা ব্যাপার কি খেয়াল করে দেখেছেন, ব্রাজিল দলে অনেক কৃষ্ণাঙ্গ-মিশ্র বর্ণের খেলোয়াড় খেললেও আর্জেন্টিনা দলে কিন্তু সকলেই শ্বেতাঙ্গ, কোনো কৃষ্ণাঙ্গ নেই!

আসলে ফুটবল মাঠের এই চিত্রটি বাস্তব চিত্রেরই একটি মিনিয়েচার মাত্র। পুরো লাতিন আমেরিকাতে কৃষ্ণাঙ্গ ও মিশ্র বর্ণের আধিপত্য থাকলেও আর্জেন্টিনায় সাদারাই একচ্ছত্র!

কেন এমনটা? এর পেছনে রয়েছে ইতিহাসের এক দুঃখজনক অধ্যায়।

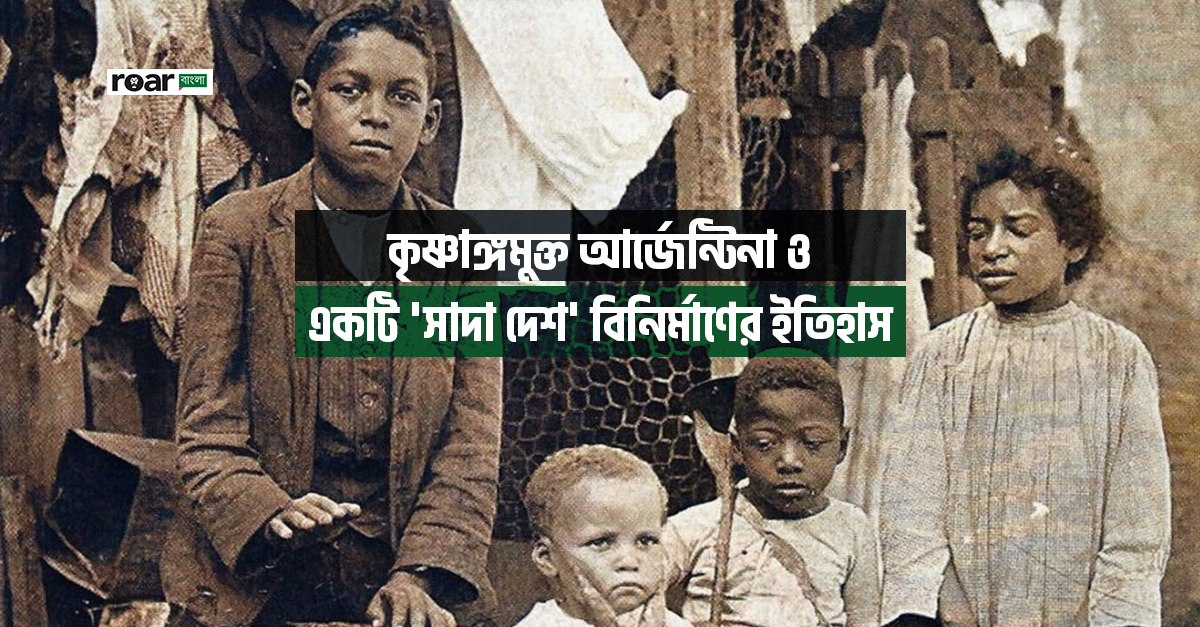

ব্রাজিলের মতো আর্জেন্টিনাতেও এককালে আফ্রিকান দাসেরা এসেছিলো দলে দলে, করেছিলো বংশবিস্তার, বাস করেছে যুগের পর যুগ! কিন্তু হুট করেই কোথাও যেন হারিয়ে গেলো তারা!

দায় এড়াতে চাওয়া অনেক আর্জেন্টাইন বলে থাকেন, তাদের দেশে দাসেরা টিকতে পারেনি, কেননা দাসদের খুব একটা প্রয়োজন পড়েনি তাদের। কিন্তু চরমতম জাতীয়তাবাদী আর্জেন্টাইনও এটি বলতে পারবেন না যে, আর্জেন্টিনায় কোনোকালে কালো মানুষই ছিলো না!

তাহলে এই কালো মানুষেরা আজ কোথায়? কীভাবেই বা আর্জেন্টিনা হয়ে গেলো ‘সাদাদের দেশ’? পেছন ফিরে সেই ইতিহাসকেই দেখা যাক আজ।

দাসপ্রথা যখন দেদারসে চলছে, বলছি সেসময়ের কথা। আফ্রিকা থেকে উত্তর ও লাতিন আমেরিকায় দলে দলে আসতো দাসেরা। দাসব্যবসা পরিচালনা করতেন ইউরোপীয় বণিকেরা।

এরই সূত্র ধরে আর্জেন্টিনায় আফ্রিকান দাসদের প্রথম চালানটা আসে, ১৫৮৭ সালে, রিও দ্য লা প্লাতা দ্বীপে। আর্জেন্টিনার মালিকানাধীন এই দ্বীপটি অবস্থিত রাজধানী বুয়েন্স এইরেস ও উরুগুয়ের রাজধানী মন্টেভিডিওর ঠিক মাঝখানে।

অ্যাঙ্গোলা, কঙ্গো, বেনিন, লুয়ান্ডা ও মোজাম্বিক থেকে দাস প্রথমে আসতো ব্রাজিলে। সেখান থেকে আর্জেন্টিনা, পেরু, বলিভিয়া, চিলিসহ লাতিনের বিভিন্ন জায়গায় তাদের পাঠানো হতো।

১৬১০ সাল নাগাদ আর্জেন্টিনার কর্দোবা পরিণত হয় দাসবাণিজ্যের ‘ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার’-এ। মূলত এখান থেকেই দাসেরা পরবর্তীরা ১৮ থেকে ১৯ শতকের মধ্যে সান্তিয়াগো দেল এস্তেরো, কাতামার্সা, সালতাসহ আর্জেন্টিনার নানা প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

১৬০১ থেকে ১৮৬৬ পর্যন্ত আর্জেন্টিনায় পা রেখেছিলো প্রায় ৬৪,০০০ দাস। এরা মূলত কৃষিকাজ করত।

Africana, the Encyclopedia of the African and African American Experince– এ জয় এলিহান্দ্রো লিখেছেন, ১৭০০ সালের দিকে আর্জেন্টিনার জনসংখ্যার অর্ধেক এবং রাজধানীর ৪০-৪২ ভাগই ছিলো কৃষ্ণাঙ্গ অথবা মুলাট্টো (মিশ্র)। এমনকি ১৮ শতকের শেষ দশক অবধিও বুয়েন্স এইরেসের তিন ভাগের একভাগ জনসংখ্যাই ছিলো আফ্রো-আর্জেন্টাইন।

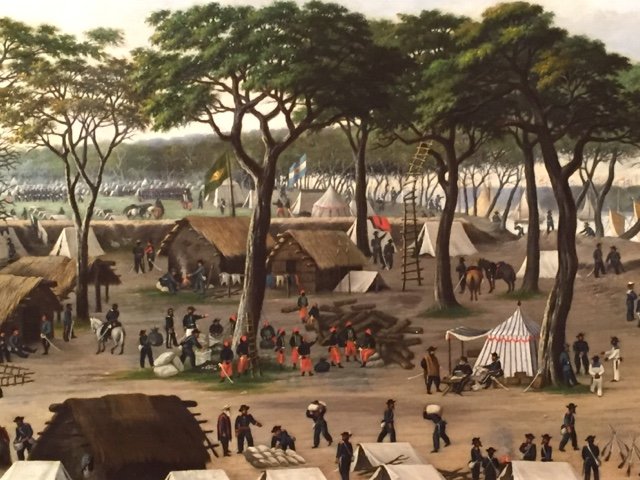

১৮১০-১৬ অবধি স্পেনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধে জেনারেল সান মার্তিনের অধীনে আর্জেন্টিনার হয়ে যুদ্ধ করেছিলো আফ্রো-আর্জেন্টাইন সেনারা।

এরই মাঝে ১৮১৩ সালে দেশটিতে দাসপ্রথা কাগজে-কলমে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তবু ব্রিটেন ১৮৪০ অবধি দাসবাণিজ্য করে গেছে আর্জেন্টিনায় এবং ১৮৫৩ পর্যন্ত দাসব্যবসা অব্যহত ছিলো সেখানে। এরপরেই মূলত দাস বা আফ্রো-আর্জেন্টাইনদের ‘গায়েব’ হবার সূচনা হয়!

আফ্রো-আর্জেন্টাইনদের হ্রাস পাবার প্রথম ধাপ যেটিকে ভাবা হয়, তা হলো ১৮৬৫-৭০ এর প্যারাগুয়ে যুদ্ধ। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ের মিত্রশক্তির বিপরীতে প্যারাগুয়ের তুমুল লড়াই।

ওদিকে আর্জেন্টিনার সপ্তম রাষ্ট্রপতি ডমিঙ্গো ফস্তিনো সারমিয়েন্তো কৃষ্ণাঙ্গদের বাধ্য করেছিলেন সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে। চুক্তিভূক্ত এসব আফ্রো-আর্জেন্টাইন সেনারাই পরে যুদ্ধে মারা পড়েছে হাজারে হাজারে। এই সারমিয়েন্তো তার নিজের ডায়েরিতে লিখেছেন,

“যুক্তরাষ্ট্রে… ছিলো ৪ মিলিয়ন কৃষ্ণাঙ্গ, ৮ বছরে তারা হয়ে গেলো ৮ মিলিয়ন! শ্বেতাঙ্গদের থেকে ঘৃণা কুড়োনো ছাড়া এই কৃষ্ণাঙ্গদের দিয়ে হচ্ছেটা কী? ইংরেজ ঔপনিবেশিকের ফেলে যাওয়া স্বাধীনতার বৃক্ষে দাসরা হলো পাতায় থাকা পরজীবী!”

এই কুখ্যাত শাসক কৃষ্ণাঙ্গদের কেবল যুদ্ধের অগ্নিমুখে পাঠিয়েই ক্ষান্ত হননি। বরং সজ্ঞানে আফ্রো-আর্জেন্টাইনদের বসতি গড়তে বাধ্য করেছিলেন গহীন-প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

সেসব রোগপ্রবণ অঞ্চলে ছিলো না জীবনধারণের ন্যুনতম সুবিধা। ফলাফলস্বরূপ, ষাটের দশকে পীতজ্বর ও সত্তরের দশকে কলেরার মহামারীতে প্রাণ যায় অসংখ্য কৃষ্ণাঙ্গের।

শুধু পরোক্ষভাবে কৃষ্ণাঙ্গদের মৃত্যুই নিশ্চিত করেননি সারমিয়েন্তো, অনেককে নানান বাহানায় দিয়েছেন মৃত্যুদণ্ডও। আর্জেন্টিনার ‘শ্বেতকরণ’ এর এটিই সবচেয়ে পৈশাচিক অধ্যায়।

এসবের পর আর্জেন্টিনার কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে দেখা দেয় মারাত্মক লৈঙ্গিক ভারসাম্যহীনতা। নারীদের অনুপাতে পুরুষ গেলো কমে। কিছু নারী শ্বেতাঙ্গদের সাথে ঘর বাঁধলেন বটে, যার দরুণ জন্ম নিলো মুলাট্টোদের একটি প্রজন্ম। তবে অধিকাংশ চলে যেতে লাগলেন ব্রাজিল ও উরুগুয়েতে, লাতিনে যারা সবসময়ই কালোদের ব্যাপারে তুলনামূলক সদয় ছিলো।

অন্যদিকে ১৮৫৩ সালে সংবিধান রচনা করে আর্জেন্টিনায় ইউরোপ থেকে শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীদের স্বাগত জানানোর নীতি গৃহীত হয়। এরপর আর কী! ১৮৯৫ সালে দেশটিতে অল্পই কালোমানুষ অবশিষ্ট রইলো। এই দুর্ভাগাদের অবশ্য সে বছরের জাতীয় আদমশুমারিতেও ঠাঁই হয়নি।

হিটলারের জার্মানি যেমন চেয়েছিলো ইহুদী মুক্ত বিশুদ্ধ রক্তের আর্য জাতি গড়তে, অধুনা মিয়ানমার যেমন জাতিগত ছাঁকনের দিকে ঝুঁকে নন-মঙ্গলয়েড রোহিঙ্গাদের রাখছে মূলধারার বাইরে, তেমনই পথে হেঁটেছে আর্জেন্টিনা। শাসকগোষ্ঠী সবসময়ই দেশটিকে বানাতে চেয়েছে ‘সাদাদের দেশ’!

সিআইএ ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্টবুকের হিসেবে আর্জেন্টিনার বর্তমান জনসংখ্যার ৯৭% ভাগ জনগণই হলেন স্প্যানিশ ও ইতালীয় বংশোদ্ভূত শ্বেতাঙ্গ। যার ফলে আর্জেন্টিনা পরিণত হয়েছে লাতিন আমেরিকার সবচেয়ে ‘সাদা দেশ’-এ।

তাই বলে যে দেশটি থেকে একেবারেই উধাও হয়েছে গেছে কালোরা, তা নয়। ২০১০ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী দেশটিতে কৃষ্ণাঙ্গরা সংখ্যায় মাত্র দেড় লাখ।

ওদিকে ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত আফ্রো-আর্জেন্টাইনদের সামাজিক-রাজনৈতিক সংগঠন ‘আফ্রিকানভাইভ’-এর তথ্য আবার বলছে ভিন্ন কিছু! তাদের হিসেবে আফ্রো-আর্জেন্টাইনদের সংখ্যা ১০ লাখের মতো।

সরকারি ও বেসরকারি- এ দুটো তথ্যের তারতম্যে সত্যি কোনটা বোঝা মুশকিল। তবে সরকার তথা মূলধারার সাথে আফ্রো-আর্জেন্টাইনদের কার্যত দূরত্বটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট এখান থেকে।

১৯৮৯ থেকে ১৯৯৯ অবধি ক্ষমতায় থাকা আর্জেন্টাইন রাষ্ট্রপতি কার্লোস মেনেম একবার বলেছিলেন,

“আর্জেন্টিনায় কোনো কালোমানুষ নেই। ওটা কেবল ব্রাজিলেরই সমস্যা!”

আর্জেন্টিনার এ ‘শুদ্ধিকরণ’ নিয়ে রয়েছে একটি কৌতুকও, যেটি উল্লেখিত হয়েছে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রভাষক হিশাম আইদির লেখায়। ১৯৫০ সালে প্ল্যানেট আফ্রিক-এ প্রকাশিত সে লেখায় এসেছিলো একটি ঘটনার কথা:

‘একবার আফ্রো-আমেরিকান কমেডিয়ান জোসেফিন বেকার আর্জেন্টিনায় এলেন। দেখা করলেন দেশটির জনস্বাস্থ্য মন্ত্রী র্যামন কারিলিওর সাথে, যিনি ছিলেন মিশ্র-বর্ণীয়। জোসেফিন বেকার কারিলিওকে জিজ্ঞেস করলেন, “আর্জেন্টিনার নিগ্রোয়েডরা কোথায়?” কারিলিও জবাব দিলেন, “দুজনই আছে… আমি আর আপনি।”

এসব আলাপের সূত্র ধরেই আবার এলো নতুন এক প্রসঙ্গ- মিশ্র বর্ণ।

মূলত আর্জেন্টিনায় যাদের কালো ধরা হয়, এদের বেশিরভাগই মিশ্র-বর্ণের। ককেশীয় ও আদিবাসীদের সাথে আফ্রিকানদের সংকর তারা। বর্তমানে গাত্রবর্ণে কিছুটা কালোর ছায়া থাকলেই, এমনকি মধ্য-এশীয় বংশোদ্ভূত অভিবাসী হলেও আর্জেন্টিনায় তাদের ‘নিগ্রো’ বলা হয়! বুয়েন্স এইরেসের কাতোলিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতাত্ত্বিক আলেহান্দ্রো ফ্রিহেরিওর ভাষ্য এমনটাই।

বুয়েন্স এইরেস বিশ্ববিদ্যালয়ের মিশ্র-বর্ণীয় অধ্যাপক মিরিয়াম গোমেজের থেকে পাওয়া গেলো আরেক তথ্য। তার মতে, বছরের পর বছর ধরে ‘কালোমুক্ত আর্জেন্টিনা’র ধারণার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন আর্জেন্টাইনরা, পাঠ্যবইয়েও যার ছাপ স্পষ্ট। মিশ্র-বর্ণীয়রা নাকি নিজেদের রক্তে কৃষ্ণাঙ্গ-সংস্রব লুকোতে পারলে বাঁচেন। তার বক্তব্যে,

“… অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে, কোনো ব্যক্তির রক্তে যদি এক ফোঁটাও শ্বেতাঙ্গের রক্ত থেকে থাকে, তবে সে-ও নিজেকে শ্বেতাঙ্গ পরিচয় দেয়।”

আর্জেন্টিনার সান বালতাজারের ঐতিহ্যবাহী বাৎসরিক উৎসবের কথা অনেকেরই জানা আছে। জাঁকজমকপূর্ণ এ উৎসব কিন্তু আফ্রিকান আমদানি। অথচ আজ এ উৎসবে গেলে কৃষ্ণাঙ্গ কাউকে আপনার চোখে পড়ার সম্ভাবনা ১ ভাগেরও কম!

আর্জেন্টিনার ঐতিহ্য বা এমনি শিল্প-সংস্কৃতির সমঝদারদের কাছে ট্যাঙ্গো খুবই পরিচিত একটি নাম। বিশ্বনন্দিত এই নাচের পীঠস্থান হিসেবে আর্জেন্টিনাকেই সবাই জানে। অথচ মজার ব্যাপার হলো, ট্যাঙ্গো নাচের উদ্ভব আফ্রিকানদের হাত ধরেই, যাদের ‘যত্ন করে’ বিদায় দিয়েছে আর্জেন্টিনা!

বৈষম্যের তিক্ত ইতিহাস যেমন সত্য, তেমনি চে গ্যেভারার মতো মুক্তিকামী নেতার দেশও যে আর্জেন্টিনা, সেটিও সত্য! এ দেশেই জন্ম নিয়েছেন বিশ্বময় মানবতার বার্তা প্রচার করা বর্তমান পোপ ফ্রান্সিস। জন্মেছেন দু’বার অস্কারজয়ী পরিচালক হুয়ান হোসে কাম্পানেল্লা, জন্মেছেন বিশ্বখ্যাত পরিব্রাজক ফ্রান্সিসকো মরেনো। ফুটবল গ্রেট ম্যারাডোনা বা মেসির কথা তো সবাই জানেনই।

অর্থাৎ, গর্ব করবার মতো একটা সীমাহীন পরিসর আছে আর্জেন্টাইনদের। কে জানে, দেশের অভ্যন্তরে নিজেদের ‘সাদা দেশ’ হওয়া নিয়েও হয়তো তাদের গর্বের শেষ নেই। কিন্তু দেশের গণ্ডির বাইরে যখন তাদের এই কলঙ্কিত ইতিহাসের নির্মোহ কাটাছেঁড়া চলে, তখন তারা নিজেরা কি স্বস্তি পান? পাওয়ার কথা নয়!

.jpg?w=600)