১.

১৯৬০’র দশকে অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে দুর্গম অঞ্চলের প্রায় পাঁচশো কিলোমিটার গভীর মরুভূমিতে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল একটি প্রাচীন গ্রন্থ। সকলে ধারণা করেছিল, বইটি বুঝি মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল কোরআন। কারণ বইটির হরফ আরবি না হলেও, আপাতদৃষ্টিতে অনেকটা কাছাকাছিই মনে হয়েছিল। তাই ধুলো-ময়লা ঝেড়ে তারা সেটিকে স্থান করে দিয়েছিল ব্রোকেন হিল শহরের এক মসজিদে। মসজিদটি তৈরি করেছিল অস্ট্রেলিয়ায় উট নিয়ে বাণিজ্য করতে যাওয়া আফগানরা।

এরপর প্রায় অর্ধশতাব্দী আল কোরআন নামেই পরিচিতি পেয়ে আসছিল বইটি। কিন্তু সেই ভুল ধারণা ভেঙে যায় ২০০৯ সালের জুলাইয়ে, যখন এক পড়ন্ত বিকেলে সেই লাল রঙা ঢেউ খেলানো মসজিদে গিয়ে হাজির হন সামিয়া খাতুন নামের এক অস্ট্রেলিয়ান-বাংলাদেশি গবেষক। তিনি অনেকটা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবেই আবিষ্কার করলেন, বইটি আসলে আল কোরআন নয়, এটি একটি বাংলা পুঁথি।

“আরে, এটি তো বাংলা পুঁথি! অস্ট্রেলিয়ার এই দুর্গম মরুভূমিতে একটা বাংলা পুঁথি কী করছে? কীভাবেই বা এখানে এল পুঁথিটা?”

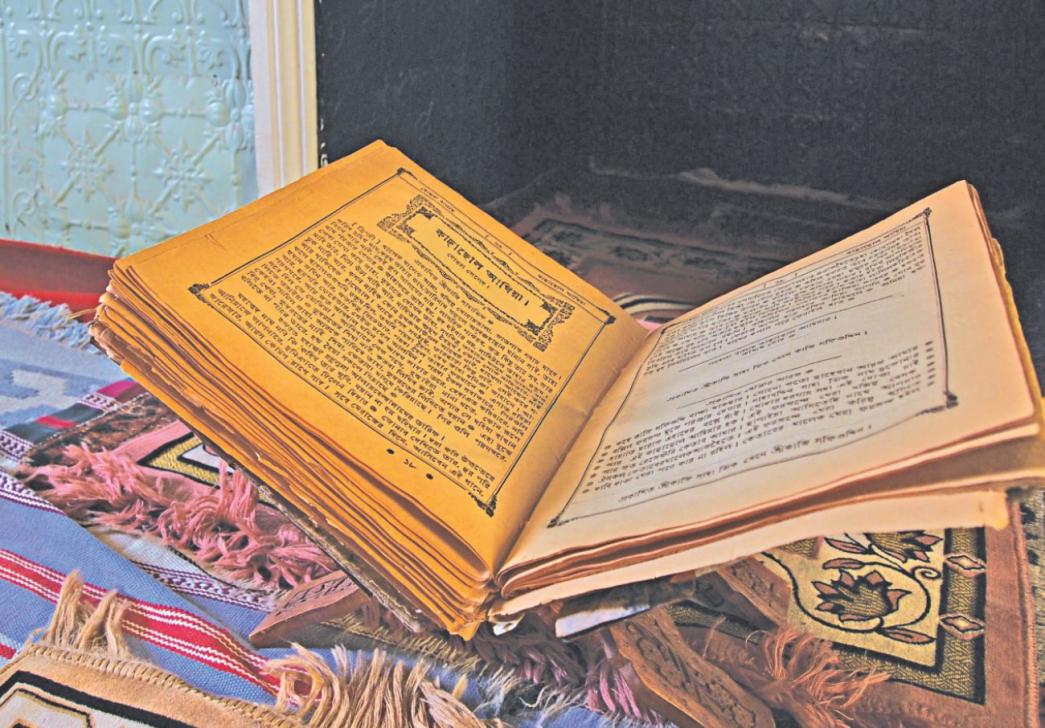

অনেকটা এমনই ছিল সামিয়ার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া। ভালোমতো পর্যবেক্ষণ করে তিনি দেখতে পেলেন, ৫০০ পাতার পুঁথিটিতে বাংলা ভাষায় রচিত সুফি ঘরানার কবিতা মুদ্রিত হয়েছে। পুঁথিটি ছাপা হয়েছে কলকাতা থেকে, বাংলা ১৩০১ সন, কিংবা ইংরেজি ১৮৯৫ সালে। আর পুঁথিটির নাম কাছাছোল আম্বিয়া।

সামিয়া আরো লক্ষ করলেন, পুঁথিটি কেবল একটি পুঁথি নয়। এটি ১৮৬১ থেকে ১৮৯৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে প্রকাশিত আটটি পুঁথির একটি সংকলন। প্রতিটি কাহিনীর শুরুতে একেক ধরনের তাল ও লয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেহেতু কবিতাগুলোকে ওই তাল ও লয় অনুসারেই পাঠ করতে হবে বা গাইতে হবে।

মেঝেতে বসে সামিয়া পড়ার চেষ্টা শুরু করলেন পুঁথিটি। কিন্তু প্রাচীন আমলের বাংলা, ফার্সি ও হিন্দি শব্দের সমন্বয়ে অতি দুর্বোধ্য ব্যাকরণ মেনে রচিত হয়েছিল গোটা পুঁথিটি, যেটি বর্তমান সময়ের সাধারণ বাংলাভাষী যে কারোও পড়তে অসুবিধা হওয়ার কথা। আর সেখানে সামিয়া তো মাত্র সাত বছর বয়সেই পরিবারের সাথে ঢাকা ছেড়ে সিডনিতে চলে গিয়েছিলেন, এবং দীর্ঘদিন যাবত সমসাময়িক কোনো বাংলা রচনাও পড়া হয়নি তার।

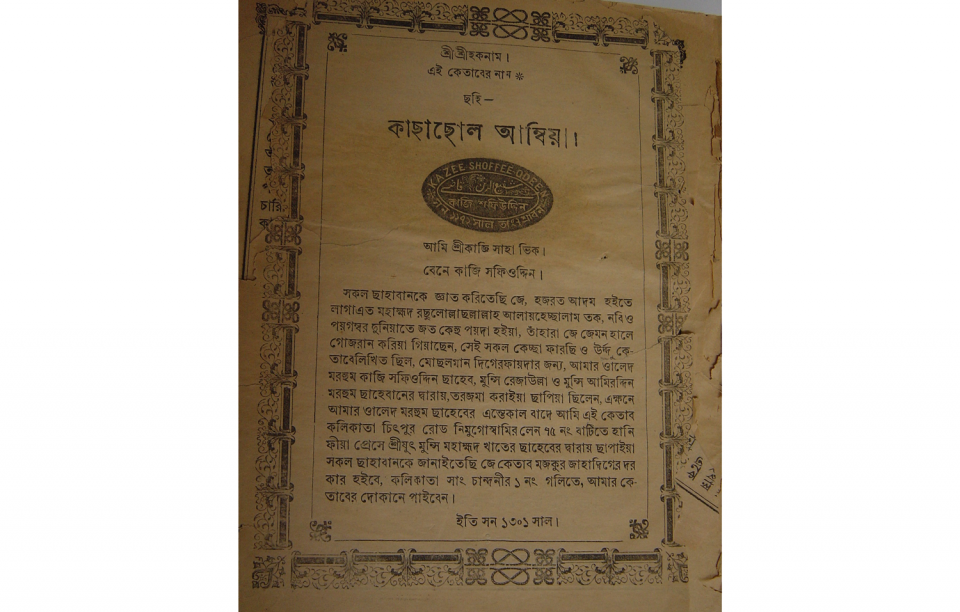

পুঁথিটির প্রথম পাতাতেই লেখা:

আমি শ্রীকাজি সাহা ভিক।

বেনে কাজি সফিউদ্দিন।সকল ছাহাবানকে জ্ঞাত করিতেছি জে, হযরত আদম হইতে লাগাএত মহাম্মদ রছুলোল্লাছল্লাল্লাহু আলায়হেচ্ছালাম তক, নবি ও পয়গম্বর দুনিয়াতে যত কেহ পয়দা হইয়া, তাঁহারা জে জেমনহালে গোজরান করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল কেচ্ছা ফারছি ও উর্দ্দু কেতাবে লিখিত ছিল, মোছলমান দিগের ফায়দার জন্য, আমার ওালেদ মরহুম কাজি সফিউদ্দিন ছাহেব, মুন্সি রেজাউল্লা ও মুন্সি আমিরদ্দিন মরহুম ছাহেবানের দ্বারায়, তরজমা করাইয়া ছাপিয়ে ছিলেন, এক্ষনে আমার ওালেদ মরহুম ছাহেবের এন্তেকাল বাদে আমি এই কেতাব কলকাতা চিৎপুর রোড নিমুগোস্বামির লেন ৭৫ নং বাটিতে ছাপাইয়া সকল ছাহাবানকে জানাইতেছি জে কেতাব মজকুর জাহাদিগের দরকার হইবে, কলিকাতা সাং চান্দনীর ১ নং গলিতে, আমার কেতাবের দোকানে পাইবেন।

ইতি সন ১৩০১ সাল।

এরপর পুঁথিটির পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে হরেক রকমের আখ্যান। কখনো আদম সন্ধান লাভ করছেন পুরুষার, কখনো আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট রয়েছেন অমর খিদিরের খোঁজে, কখনো জুলেখা প্রেমে পড়ছেন ইউসুফের, আবার আজাজেল চষে বেড়াচ্ছেন গোটা পৃথিবী কালো আলোর একটি হারিকেন হাতে, যেটি ঢেকে রাখে সব সত্যকে। সহস্র বছরের ইতিবৃত্ত উঠে এসেছে বইটিতে, যার সমাপ্তি ঘটেছে হিজরি ষষ্ঠ বর্ষে এসে।

পুঁথিটির আধেয় বিশ্লেষণের পাশাপাশি সামিয়া আরো একটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে লাগলেন: কীভাবে পুঁথিটি কলকাতা থেকে অস্ট্রেলিয়ার ওই দুর্গম অঞ্চল পর্যন্ত গেল। তাছাড়া অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে দক্ষিণ এশিয়ান অভিবাসী বলতে তো সামগ্রিকভাবে কেবল আফগানদেরকেই বোঝানো হয়ে থাকে। অথচ আফগানিস্তান বাংলা থেকে অনেক দূরে। তাহলে কি অস্ট্রেলিয়ায় আলাদা করে বাঙালিদেরও কোনো বড় জনগোষ্ঠী ছিল?

এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে তিনি সন্ধান পান ঊনবিংশ শতকের শুরুতে তৎকালীন বাংলা এবং ভারতবর্ষ থেকে মানুষের অস্ট্রেলিয়ায় অভিবাসনের চমকপ্রদ এক ইতিহাসের, যা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তার ‘অস্ট্রেলিয়ানামা’ বইটিতে। ২০১৮ সালে লন্ডনের হার্স্ট এবং নিউ ইয়র্কের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছে বইটি।

২.

১৮৯৫ সালে, অর্থাৎ যে বছর কাছাছোল আম্বিয়ার চার রুপি দামের সংস্করণটি কলকাতার অলিগলি, বাজার ও মাজারগুলোতে বিক্রি হতে শুরু করে, সে বছরই ৩৮ বছর বয়সী আন্নো খান চুক্তি করেন মেলবোর্নভিত্তিক একটি শিপিং কোম্পানির সাথে, যাতে করে তিনি জাহাজে করে সিডনি পর্যন্ত যেতে পারেন। জাহাজের লস্কর হিসেবে যোগ দেন তিনি।

তখনকার সময়ে আফ্রিকান ও এশিয়ান লস্করদের শ্রমের মূল্য ছিল খুবই কম। শ্বেতাঙ্গদের এক-পঞ্চমাংশ থেকে এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে ওঠানামা করত তাদের মজুরি।

কলকাতার ডকসাইডে সেসময়ে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ এসে ভিড় করত। তাই আন্নো খান আদতে কোন অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন, তা পরিষ্কার করে বলা সম্ভব নয়। হতে পারে, তিনি নোয়াখালী থেকে এসেছিলেন, কিংবা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ বা হুগলি থেকে। এমনকি তিনি কলকাতার স্থানীয় কেউ হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

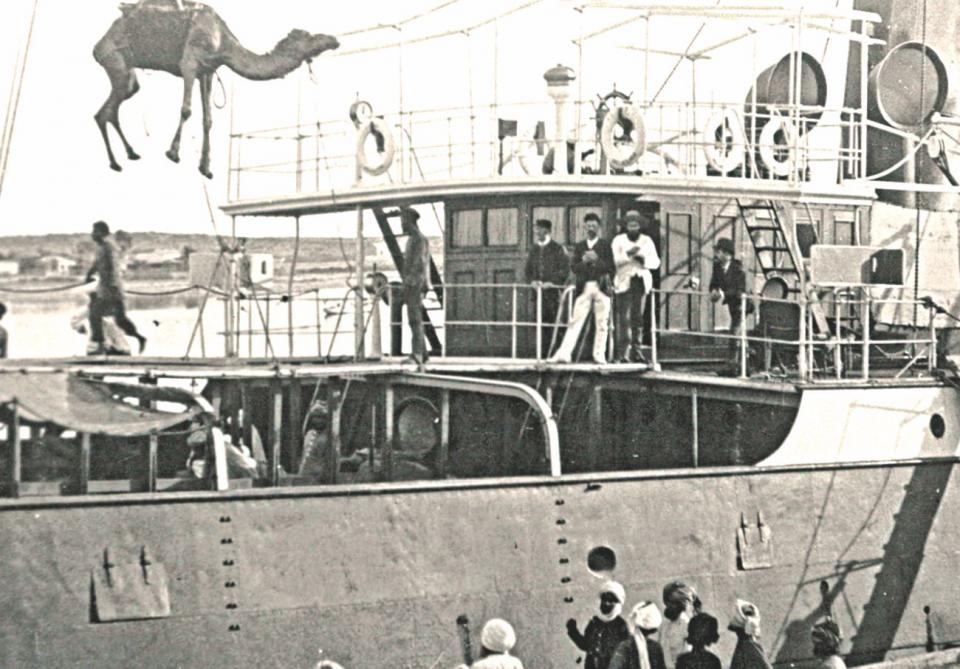

আন্নো খানের মতো মোট ৮০ জন লস্করকে নিয়ে, এসএস দারিউস কলকাতা ত্যাগ করে ১৮৯৫ সালের ৩১ মার্চ। জাহাজটিতে ছিল ২,৩০০ বস্তা চাল, ১,১২৩ বেল পাটের ব্যাগ, এবং ২১ কেস জায়ফল। আন্নো খান কাজ করছিলেন ইঞ্জিন রুমের ফায়ারম্যান হিসেবে। পেনাং ও সিঙ্গাপুরে একবার করে থেমে জাহাজটি যাত্রা করে অস্ট্রেলিয়ার দিকে।

যেহেতু কাছাছোল আম্বিয়ায় সবিস্তারে বর্ণিত ছিল মাঝি-মাল্লা আর পর্যটকদের কাহিনী, এবং আরো বলা হয়েছিল অমর খিদিরের কথা, যার একমাত্র ঠিকানা হলো- যেখানে নদী মিলিত হয়েছে সাগরের সাথে, তাই এমনটি হওয়া মোটেও অস্বাভাবিক নয় যে দারিউস জাহাজের ডেকে কিংবা কোনো কক্ষে বসেও হয়তো কাছাছোল আম্বিয়া থেকেই পুঁথি পাঠ হতো।

এমনটি মনে করার পেছনে আরো একটি কারণ হলো, এক ব্রিটিশ নৌ কর্মকর্তার রচিত স্মৃতিকথা, যেখানে তিনি লিখেছিলেন:

“যখনই বন্দরে কয়েকটি এশিয়ান মানুষবাহী জাহাজ একত্র হয়, এক দঙ্গল মুসলিম মিলে কোনো কক্ষে বা ডেকে বসে ওই অদ্ভুত রকমের আওয়াজ করতে শুরু করে। প্রাচ্যদেশীয় সঙ্গীত ওগুলো। তারা সবাই ডেকের উপর আসন পেতে বসে কোনো একটি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সমস্বরে গান গাইতে শুরু করে।”

অর্থাৎ, তখনকার দিনের জাহাজগুলোতে পুঁথিপাঠের আসর বসার বেশ ভালোরকম নজিরই রয়েছে। তাই দারিউসেও এমন কিছু হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

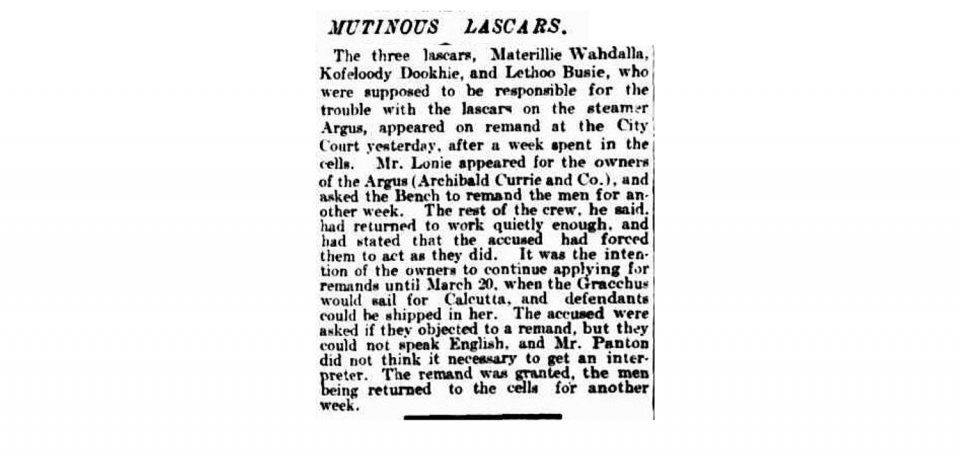

এ পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল। কিন্তু দারিউস যখন অস্ট্রেলিয়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, ঠিক তখনই শুরু হয় নাটকীয় ঘটনাপ্রবাহের। লস্করদের একটি অংশের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন ব্রিটিশ ক্যাপটেন, এবং উত্তেজনা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। দারিউস যখন অ্যাডিলেড অভিমুখে যাচ্ছে, তখন আন্নো খানসহ আরো কয়েকজন মিলে পরিকল্পনা শুরু করে দেয় আন্দোলনের। ৩০ এপ্রিল যখন পোর্ট অ্যাডিলেডে নোঙর ফেলে জাহাজটি, ১৪ জন লস্কর জাহাজ ছেড়ে চলে যায়। তারা কাজ চালিয়ে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। তাদের মূল অভিযোগ ছিল যে, তাদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার দেয়া হচ্ছিল না জাহাজে। আর যেটুকু খাবার দেয়া হচ্ছিল, তা-ও ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের।

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি সেটেলার পুলিশ। তারা ধরেবেঁধে জাহাজে ফিরিয়ে আনে বিদ্রোহী লস্করদের। কিন্তু সবাইকে ধরে আনতে পারেনি তারা। পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন যে কজন লস্কর, তাদের মাঝে ছিলেন আন্নো খান। তিনি আরেক সঙ্গীসহ চলে যান জারভয়েস ব্রিজের দিকে। শারীরিক পরীক্ষার জন্য সেখানকার বন্দর কর্তৃপক্ষকে তাদের দশ শিলিং ও ছয় ডাইম করে দিতে হয়। তখনকার দিনে এটি ছিল অনেক টাকা। বিশেষত লস্করদের জন্য, যাদের মজুরি ছিল ১৮ রুপি বা এক শিলিংয়ের একটু বেশি। তবে সে যা-ই হোক, ১৮৯৫ সালে আন্নো খান যখন জারভয়েস ব্রিজ পার হলেন, তখন তার অন্যান্য মালসামানের সাথে একটি কাছাছোল আম্বিয়া থাকা কোনো বিচিত্র ব্যাপার নয়।

৩.

কাছাছোল আম্বিয়া পুঁথিটি আন্নো খানের মতো কোনো এক বিদ্রোহী লস্করের হাত ধরেই যে ব্রোকেন হিলে পৌঁছাতে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা অবশ্য নেই। ১৮৯০’র দশকে অস্ট্রেলিয়ান বন্দরগুলো দিয়ে পার হয়েছে আরো অসংখ্য দক্ষিণ এশিয়ান বণিক, কাপড় বিক্রেতা, বই বাঁধাইকারী, আয়া এবং বিবাহিতা নারী। কাছাছোল আম্বিয়াটি তাদের কারো হাত ধরেও অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমাতে পারে।

যেভাবেই কাছাছোল আম্বিয়াটি অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছাক না কেন, একটি বিষয় মোটামুটি নিশ্চিত যে ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে অস্ট্রেলিয়ায় একটি বড়সড় বাঙালি জনগোষ্ঠীই ছিল, যাদের মাঝে পুঁথিপাঠের চর্চাও গড়ে উঠেছিল। এছাড়া অন্যান্য দেশ থেকে সেখানে যাওয়া অনেক মানুষও সেই পুঁথিপাঠ শুনতে আসত, যারা প্রকৃতপক্ষে বাঙালি ছিল না। তাদের জন্য অনুবাদ করে পুঁথিগুলো শোনানো হতো।

সামিয়ার মতে, সেখানকার মসজিদগুলোতে ঈদের সময় জড়ো হতো বাঙালিরা। এভাবেই ব্রোকেন হিলসহ আশপাশের দুর্গম এলাকাগুলোয় তখন বাঙালিদের একটি বসতি গড়ে ওঠে ।

সেসময় স্থানীয় অনেক অধিবাসীর সাথেই এমন বাঙালিদের বিয়েও হয়েছিল। তাই তাদের বংশধরদের এখন পাওয়া যায় আদিবাসী আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে। আরো মজার বিষয় হলো, অস্ট্রেলিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভাষায় ঢুকে গেছে বহু বাংলা শব্দ। যেমন চাপাটি শব্দকে তারা বলে জাপাটি, ট্যাংক হয়ে গেছে টাংকি। আবার বাঙালিসহ দক্ষিণ এশিয়া থেকে যাওয়া বেশিরভাগ মানুষই তখন উট বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ছিল। তাই এখানে উট শব্দটিরও বেশি প্রচলন রয়েছে।

৪.

“বাল্যকালে দেখেছি, জ্যোৎস্নার রাত্রে গ্রামের গলিতে একদল (দশ-পনেরো বছরের) কিশোর হা-ডু-ডু খেলত, আর একদল (বিশ-পঁয়তিরিশ) বছরের যুবকও খেলায় রত থাকত; বিকেল বেলায় ঘরের দাওয়ায় বসে পুঁথি পাঠ চলতো, গ্রামের বহু লোক তা শুনতে আসতো। এক ধরনের পুঁথি ছিল শহীদে কারবালা, মেসবাহুল ইসলাম, শাহনামা ইত্যাদি; আর এক ধরনের জঙ্গনামা, আমীর হামজা, হাতেম তাই ইত্যাদি; অন্য ধরনের জৈগুন বিবি, সোনাভান, সূর্যউজাল বিবি ইত্যাদি। আর, পুঁথির মতোই জনপ্রিয় ছিল মীর মশাররফ হোসেনের বিষাদ সিন্ধু। আমার পিতাও ছিলেন সুকণ্ঠ পাঠক। পুঁথির বহুলাংশ তাঁর মুখস্ত ছিল। হজরত আদম (সঃ) থেকে শুরু করে হজরত মুহম্মদ (সঃ) পর্যন্ত অনে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনী সময় সময় পুঁথি-পুস্তক না দেখেই তিনি আউড়িয়ে যেতেন। তাতেও অনেক উপদেশ থাকত, সেগুলোও আমি মনে রাখবার জন্য একটু বিশেষ যত্ন নিতাম।”

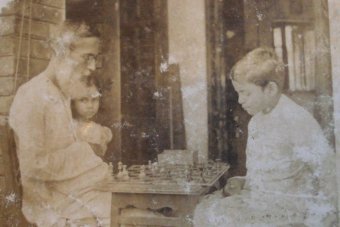

এই স্মৃতিকথাটুকু বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ কাজী মোতাহার হোসেনের। নিজের ‘স্মৃতিকথা’ নামক বইয়ে এ কথাগুলো তিনি লিখেছিলেন। এ বইয়ে তিনি আরো লিখেছেন তার চার কিংবা পাঁচ বছরের (১৯০২ সালের দিকে) একটি স্মৃতি। তার পিতা কাজী গওহরউদ্দিন ফরিদপুর জেলায় তাদের বাড়ির বারান্দায় বসে পুঁথি পাঠ করতেন কাছাছোল আম্বিয়া নামের একটি মুদ্রিত বই থেকেও। এই পুঁথি শুনে শুনেই তার মনে জেগে উঠেছিল দ্রুত অ-আ-ক-খ শেখার ইচ্ছা, যেন তিনি নিজে নিজেই পাঠ করতে পারেন ‘আদম-নূহ-ইব্রাহিম-মুসা-ঈসা-মুহাম্মদ’কে নিয়ে রচিত বই।

চমকপ্রদ বিষয় হলো, কাজী মোতাহার হোসেন হলেন সামিয়া খাতুনের প্রপিতামহ। অর্থাৎ যে কাছাছোল আম্বিয়া থেকে শৈশবে শিক্ষার প্রতি প্রাথমিক অনুপ্রেরণা জেগেছিল বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক মনীষীর মনে, সেই একই পুঁথি থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই তার এক উত্তরসূরী উদঘাটন করেছেন অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসের একদম নতুন এক অধ্যায়।