১৯১৪ সালের ২৮ জুলাই সার্বিয়ার বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়া–হাঙ্গেরির যুদ্ধ ঘোষণার মধ্য দিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, এবং ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর মিত্রশক্তির নিকট জার্মানির আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ‘মিত্রশক্তি’ (Allied Powers) ও ‘কেন্দ্রীয় শক্তি’ (Central Powers) নামক দুইটি জোটের মধ্যে। মিত্রশক্তির সদস্য ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, জাপান, সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো, রোমানিয়া, চীন, বেলজিয়াম এবং আরো কতিপয় রাষ্ট্র। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় শক্তির সদস্য ছিল জার্মানি, অস্ট্রিয়া–হাঙ্গেরি, ওসমানীয় সাম্রাজ্য, বুলগেরিয়া এবং তাদের কতিপয় আশ্রিত রাষ্ট্র। এই দুই জোটভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেই সংঘটিত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। অন্তত এই পর্যন্তই অধিকাংশ মানুষ জানে।

কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ইতিহাসে, বিশেষত পশ্চিমা বিশ্বের ইতিহাসে, প্রায় অনুল্লেখ থেকে যায়। এই অধ্যায়টি হচ্ছে ১৯১৮ সালে রাশিয়া/সোভিয়েত রাশিয়ার উপর মিত্রশক্তির আক্রমণ। ১৯১৮ সালে মিত্রশক্তি তাদেরই প্রাক্তন সদস্য রাশিয়ার ওপর আক্রমণ চালায়, এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও সোভিয়েত রাশিয়া ও মিত্রশক্তির মধ্যে যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। এই যুদ্ধে মিত্রশক্তির পক্ষে সবচেয়ে সক্রিয় ছিল জাপান। তারাই এই যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সৈন্য প্রেরণ করেছিল, এবং মিত্রশক্তির সদস্যদের মধ্যে তারাই সর্বশেষ এই যুদ্ধ থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান মিত্রশক্তির সদস্য ছিল, কিন্তু যুদ্ধে তাদের অংশগ্রহণ ছিল সীমিত। ১৯১৪ সালে চীন ও প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত ক্ষুদ্র জার্মান উপনিবেশগুলো দখল করে নেয়া, ১৯১৫ সালে ব্রিটিশ–নিয়ন্ত্রিত সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ভারতীয় সদস্যদের একটি বিদ্রোহ দমনে অংশগ্রহণ, এবং পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় শক্তির সাবমেরিনগুলোকে মোকাবেলায় ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোকে সহায়তা করার জন্য ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরে একটি ক্ষুদ্র নৌবহর প্রেরণ– এসবের বাইরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জাপানিরা বিশেষ কিছু করেনি।

কিন্তু ১৯১৮ সালে রাশিয়া আক্রমণের ক্ষেত্রে তারা কমপক্ষে ৭২,০০০ সৈন্য প্রেরণ করে এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ এই অভিযানে ব্যয় করে। স্বভাবতই, এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাশিয়া আক্রমণের পেছনে জাপানের বিশেষ স্বার্থ ছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, সেই স্বার্থ কীরূপ ছিল? জাপান কেন রাশিয়ায় আক্রমণ চালিয়েছিল?

রুশ–জাপানি দ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

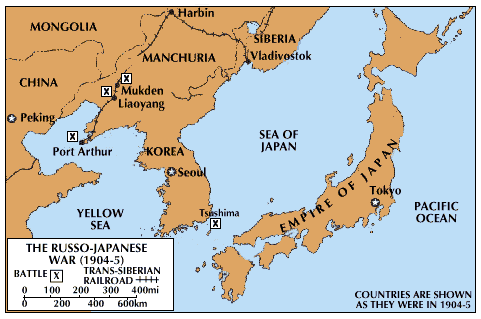

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে প্রথম বিস্তৃত সংযোগ স্থাপিত হয়, এবং তাদের মধ্যে সেসময়ই ভূখণ্ড নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। রাশিয়া ও জাপান উভয়েই কুরিল দ্বীপপুঞ্জ ও শাখালিন দ্বীপকে নিজেদের ভূমি হিসেবে দাবি করত, এবং জাপানিরা এমনকি রুশ দূরপ্রাচ্যে অবস্থিত কামচাৎকা উপদ্বীপকেও নিজেদের ভূমি হিসেবে দাবি করে। ১৮৫৫ সালে রুশরা ক্রিমিয়ার যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, এবং এ সময় তারা দূরপ্রাচ্যে নতুন একটি যুদ্ধ এড়ানোর লক্ষ্যে জাপানের নিকট কুরিল দ্বীপপুঞ্জ হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়।

১৮৬১ সালে রুশরা জাপানের সুশিমা দ্বীপ দখল করে নেয়, এবং সেখানে একটি ‘উষ্ণ জলীয় বন্দর’ (warm water port) স্থাপনের চেষ্টা করে। কিন্তু ব্রিটেন ও অন্যান্য বৃহৎ শক্তির চাপে তারা সেখান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। ১৮৭৫ সালে রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে ‘সেন্ট পিটার্সবার্গ চুক্তি’ স্বাক্ষরিত হয়, এবং এই চুক্তির মধ্য দিয়ে তাদের সীমান্ত সংক্রান্ত বিরোধের আপাতদৃষ্টিতে অবসান ঘটে। এই চুক্তি অনুযায়ী, রাশিয়া কুরিল দ্বীপপুঞ্জকে জাপানি ভূমি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে, অন্যদিকে জাপান শাখালিন দ্বীপকে রুশ ভূমি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

একই সময়ে জাপানে উগ্র জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারার আবির্ভাব ঘটে, এবং এই চিন্তাধারার অনুসারীদের একাংশ উরাল পর্বতমালা পর্যন্ত রাশিয়ার বিস্তৃত এশীয় ভূমিকে ‘ঐতিহাসিক জাপানি ভূমি’ হিসেবে বিবেচনা করতে থাকে। এদিকে ১৮৯০–এর দশকে পূর্ব এশিয়ায় (বিশেষত চীন ও কোরিয়ায়) সাম্রাজ্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। ১৮৯৪–১৮৯৫ সালের চীনা–জাপানি যুদ্ধে জাপানের নিকট চীন পরাজিত হয়, এবং চীনের কাছ থেকে অন্যান্য ভূমির পাশাপাশি দক্ষিণ–পূর্ব মাঞ্চুরিয়ায় অবস্থিত লিয়াওদং উপদ্বীপ লাভ করে। কিন্তু রুশরা ফ্রান্স ও জার্মানির সঙ্গে মিলে জাপানের উপর চাপ প্রয়োগ করে, এবং এই ভূমি চীনকে ফেরত দেয়ার জন্য জাপানকে বাধ্য করে।

১৮৯৬ থেকে ১৮৯৮ সালের মধ্যে কোরিয়ায় রুশ প্রভাব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়, এবং রাশিয়া চীনের কাছ থেকে লিয়াওদং উপদ্বীপ ইজারা নিয়ে সেখানে পোর্ট আর্থার ‘উষ্ণ জলীয় বন্দর’ নির্মাণ করে। ১৮৯৯–১৯০১ সালে চীনে বিদেশি প্রভাবের বিরুদ্ধে ‘বক্সার বিদ্রোহ’ শুরু হলে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর পাশাপাশি রাশিয়া ও জাপান এই বিদ্রোহ দমনের জন্য চীনে সৈন্যদল প্রেরণ করে। এ সময় রুশরা চীনের ‘অভ্যন্তরীণ মাঞ্চুরিয়া’য় লক্ষাধিক সৈন্য প্রেরণ করে, এবং কার্যত এটি রাশিয়ার একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

এমতাবস্থায় ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাপান অতর্কিতে পোর্ট আর্থারে রুশ নৌঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালায় এবং এর মধ্য দিয়ে রুশ–জাপানি যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে রাশিয়া শোচনীয়ভাবে জাপানের কাছে পরাজিত হয়, এবং ১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বরে স্বাক্ষরিত ‘পোর্টসমাউথ চুক্তি’র মধ্য দিয়ে এই যুদ্ধের অবসান ঘটে। এই চুক্তির মধ্য দিয়ে রাশিয়া দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়াকে জাপানি প্রভাব বলয়ের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে, উত্তর মাঞ্চুরিয়া থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়, এবং দক্ষিণ শাখালিন জাপানের নিকট হস্তান্তর করে।

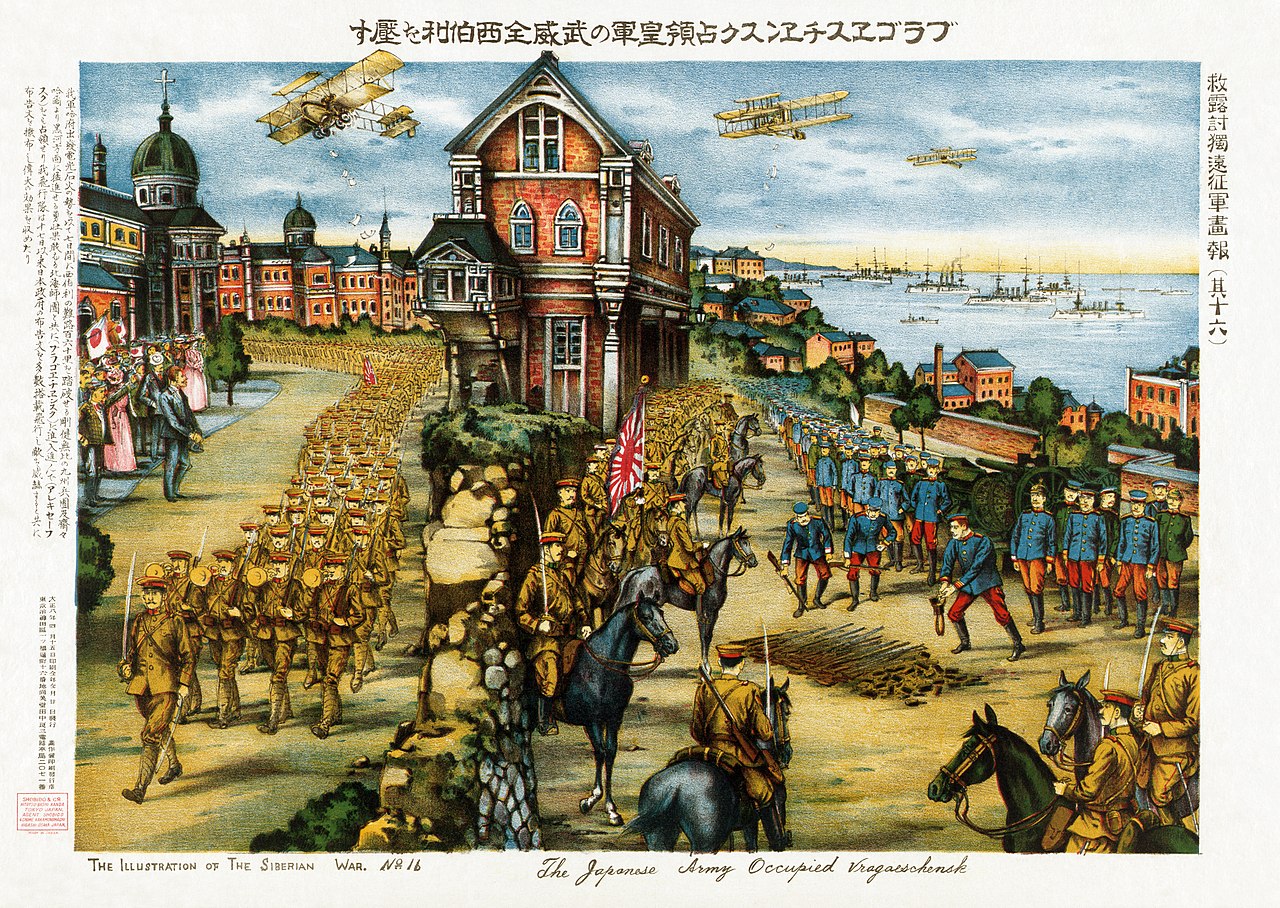

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে রাশিয়া ও জাপান উভয়েই মিত্রশক্তির সদস্য ছিল, এবং এজন্য এসময় তাদের মধ্যে একটি ‘অস্বস্তিকর মৈত্রী’ (uneasy alliance) গড়ে ওঠে। কৌতূহলোদ্দীপকভাবে, এ সময় জাপানি প্রচারমাধ্যমে প্রচারণা চালানো হচ্ছিল যে, জার্মান সৈন্যরা ইউরোপীয় রাশিয়া দখল করে এশীয় রাশিয়ায় ঢুকে পড়েছে, এবং জাপানি সৈন্যরা এশীয় রাশিয়া/সাইবেরিয়ায় জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। এর থেকে এশীয় রাশিয়ায় প্রভাব বিস্তারের জন্য জাপানিদের আকাঙ্ক্ষাই প্রতীয়মান হচ্ছিল, কারণ প্রকৃতপক্ষে এ সময় জার্মানরা ইউরোপীয় রাশিয়া দখল করা তো দূরে থাকুক, বাল্টিক সাগরের তীরে অবস্থিত রুশ রাজধানী পেত্রোগ্রাদের কাছেও পৌঁছাতে পারেনি।

অবশ্য যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রাশিয়া ও জাপান একটি সমঝোতায় আসতে বাধ্য হয়। ১৯১৬ সালের জুলাইয়ে রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে একটি গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী, রাশিয়া ও জাপান চীনে নিজেদের প্রভাব বলয় নির্ধারণ করে নেয়, জার্মানির সঙ্গে এককভাবে যুদ্ধবিরতি সম্পাদন না করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, এবং যুদ্ধ–পরবর্তী সময়ে পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব হ্রাস করার জন্য পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করার অঙ্গীকার করে।

বলশেভিকদের উত্থান এবং জাপানিদের ভূরাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা

১৯১৭ সালের মার্চে রাশিয়ার রাজধানী পেত্রোগ্রাদে সংঘটিত একটি বিপ্লব/অভ্যুত্থানের ফলে রুশ সম্রাট পদত্যাগ করতে বাধ্য হন, এবং একটি অস্থায়ী সরকার রাশিয়ার শাসনভাব গ্রহণ করে। কিন্তু অচিরেই সমগ্র রাশিয়া জুড়ে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। জাপানিরা এই পরিস্থিতি আগ্রহের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করে, এবং রাশিয়া বাহ্যিকভাবে তাদের মিত্র রাষ্ট্র হলেও সেখানে চলমান বিশৃঙ্খলাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করা যায় কিনা সেই ব্যাপারে পরিকল্পনা করতে থাকে।

১৯১৭ সালের নভেম্বরে বলশেভিক বিপ্লব/অভ্যুত্থানের পর সোভিয়েত রাশিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেওয়ার ঘোষণা প্রদান করে, এবং অচিরেই রাশিয়া জুড়ে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে সোভিয়েত রাশিয়ার বের হয়ে যাওয়ার ফলে কেন্দ্রীয় শক্তি পূর্ব রণাঙ্গন থেকে বিপুল পরিমাণ সৈন্য পশ্চিম রণাঙ্গনে প্রেরণের সুযোগ লাভ করে। এর ফলে মিত্রশক্তির অপর সদস্যরা বলশেভিকদের উপর মারাত্মক ক্ষিপ্ত হয়। ১৯১৮ সালের ১২ জানুয়ারিতে জাপানি যুদ্ধজাহাজ সোভিয়েত রাশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগর তীরবর্তী বন্দর ভ্লাদিভোস্তকের তীরে উপস্থিত হয়, এবং পরবর্তী মার্কিন ও চীনা যুদ্ধজাহাজ তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়। এর মধ্য দিয়ে মিত্রশক্তির সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণের প্রথম ধাপ শুরু হয়।

১৯১৮ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি মিত্রশক্তির সর্বোচ্চ পরিষদ ভ্লাদিভোস্তক এবং উত্তর মাঞ্চুরিয়ায় অবস্থিত রুশ–অধ্যুষিত হারবিন শহর ও রুশ–পরিচালিত ‘চীনা পূর্বাঞ্চলীয় রেলপথ’ দখল করার জন্য জাপানকে আহ্বান জানায়। কিন্তু তারা শর্ত জুড়ে দেয় যে, মিত্রশক্তির বাকি সদস্যদের না জানিয়ে জাপান কোনো বড় মাত্রার সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে পারবে না, এবং অভিযান সমাপ্ত হওয়ার পর তাদেরকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নিতে হবে। ১৬ মার্চ জাপানি সরকার এই প্রস্তাবে সম্মত হয়, এবং সোভিয়েত দূরপ্রাচ্য ও সাইবেরিয়ায় সামরিক অভিযান পরিচালনার জন্য প্রায় ৭২,০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করে। এর চাইতেও বড় একটি বাহিনী তারা উত্তর মাঞ্চুরিয়ায় মোতায়েন করে।

জাপানি সৈন্যরা বৈকাল হ্রদের পূর্বে অবস্থিত বিরাট অঞ্চল দখল করে নেয়, এবং ইর্কুতস্ক পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ট্রান্স–সাইবেরীয় রেলপথের ওপর তারা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এ সময় বলশেভিক সরকার উরাল পর্বতমালার পশ্চিমে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নানা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, এবং জাপানি আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তারা কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। কেবল স্থানীয় পর্যায়ে বলশেভিক গেরিলারা জাপানিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এদিকে মিত্রশক্তির বাকি সদস্য রাষ্ট্রগুলো জাপানের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দিহান ছিল, সুতরাং তাদের সৈন্যরাও শীঘ্রই জাপানিদের সঙ্গে যোগদান করে।

প্রকৃতপক্ষে, জাপানের সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণে অংশগ্রহণের পেছনে কারণগুলো ছিল মিশ্র, জটিল এবং ক্ষেত্রবিশেষে অস্পষ্ট। এ সময় রুশ গৃহযুদ্ধ চলছিল, এবং এর ফলে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে উঠেছিল। জাপান মিত্রশক্তির অংশ হিসেবে এই আক্রমণে অংশগ্রহণ করেছিল, এবং এজন্য অন্তত বাহ্যিকভাবে মিত্রশক্তির উদ্দেশ্যগুলোই ছিল জাপানের উদ্দেশ্য।

প্রথমত, জাপানের (এবং মিত্রশক্তির) সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণের পেছনে আনুষ্ঠানিক বা ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত তিনটি। এদের মধ্যে প্রথম উদ্দেশ্যটি ছিল– সোভিয়েত রাশিয়ায় যে বিপুল পরিমাণ সামরিক সরঞ্জাম মজুদ রয়েছে, সেগুলো যাতে কোনোভাবে কেন্দ্রীয় শক্তির হাতে না পড়ে, সেটি নিশ্চিত করা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে মিত্রশক্তি রাশিয়াকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করেছিল। কিন্তু বলশেভিকরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে থেকে বের হয়ে যায় এবং কেন্দ্রীয় শক্তির সঙ্গে শান্তি আলোচনা শুরু করে। এজন্য মিত্রশক্তির আশঙ্কা ছিল, সোভিয়েত রাশিয়ায় মজুদকৃত মিত্রশক্তির সরবরাহকৃত সামরিক সরঞ্জাম কেন্দ্রীয় শক্তির হস্তগত হবে, এবং কেন্দ্রীয় শক্তি এগুলোকে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধেই ব্যবহার করবে। এজন্য এই অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করার জন্যই জাপান (ও মিত্রশক্তির অন্যান্য রাষ্ট্র) সোভিয়েত রাশিয়ায় আক্রমণ চালায়।

দ্বিতীয়ত, মিত্রশক্তির দ্বিতীয় আনুষ্ঠানিক বা ঘোষিত উদ্দেশ্যটি ছিল– সোভিয়েত রাশিয়ায় আটকা পড়া ‘চেকোস্লোভাক লেজিয়ন’কে উদ্ধার করা। ‘চেকোস্লোভাক লেজিয়ন’ ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে অস্ট্রো–হাঙ্গেরীয় সশস্ত্রবাহিনীর যেসব জাতিগত চেক ও স্লোভাক সদস্য রুশদের হাতে বন্দি হয়েছিল, তাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। এই বাহিনীটি মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধ করছিল এবং বিনিময়ে মিত্রশক্তি যুদ্ধের পর তাদেরকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিল। কিন্তু বলশেভিকদের উত্থান ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর চেকোস্লোভাক সৈন্যরা সোভিয়েত রাশিয়ায় আটকা পড়ে যায়।

এমতাবস্থায় তারা বলশেভিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং ট্রান্স–সাইবেরীয় রেলপথের অংশবিশেষ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়। কিন্তু অনির্দিষ্টকালের জন্য তাদের পক্ষে সেখানে অবস্থান করা সম্ভব ছিল না, এবং মিত্রশক্তি চাচ্ছিল তাদেরকে পশ্চিম রণাঙ্গনে প্রেরণ করতে, কারণ সেখানে তাদের যত বেশি সম্ভব জনবলের প্রয়োজন ছিল। এজন্য তাদেরকে নিরাপদে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে সরিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে মিত্রশক্তি (এবং জাপান) সোভিয়েত রাশিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করে।

সর্বোপরি, মিত্রশক্তির (এবং জাপানের) তৃতীয় আনুষ্ঠানিক বা ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল– প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্য বলশেভিকরা কেন্দ্রীয় শক্তির সঙ্গে যে শান্তি আলোচনা করছে সেটিকে ব্যর্থ করে দেয়া, এবং এর মধ্য দিয়ে যুদ্ধে পুনরায় অংশগ্রহণের জন্য সোভিয়েত রাশিয়াকে বাধ্য করা। তাদের ধারণা ছিল, চতুর্দিকে আক্রান্ত হয়ে বলশেভিকরা শেষ পর্যন্ত পূর্ব রণাঙ্গন পুনঃস্থাপন করতে বাধ্য হবে, এবং এর ফলে কেন্দ্রীয় শক্তি পশ্চিম রণাঙ্গনে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করতে পারবে না। এজন্য সোভিয়েত রাশিয়ার উপর চাপ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে তারা এই অভিযান পরিচালনা করে।

কিন্তু এই আনুষ্ঠানিক বা ঘোষিত উদ্দেশ্যগুলো যে মিত্রশক্তির (এবং জাপানের) সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণের মূল কারণ ছিল না, সেটি শীঘ্রই স্পষ্ট হয়ে যায়। মিত্রশক্তি রাশিয়াকে সরবরাহকৃত সিংহভাগ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করতে পারেনি, এবং চেকোস্লোভাক লেজিয়নকে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে সরিয়ে নেয়ার কোনো চেষ্টাও তারা করেনি।

১৯১৮ সালের ৩ মার্চ সোভিয়েত রাশিয়া ও কেন্দ্রীয় শক্তির মধ্যে ‘ব্রেস্ত–লিতোভস্ক শান্তিচুক্তি’ স্বাক্ষরিত হওয়ার মধ্য দিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রুশ অংশগ্রহণের আনুষ্ঠানিক অবসান ঘটে, এবং ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বরের মধ্যে কেন্দ্রীয় শক্তির সদস্য রাষ্ট্রগুলো মিত্রশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করে। এর ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক অবসান ঘটে, এবং মিত্রশক্তির (ও জাপানের) সোভিয়েত রাশিয়ায় আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তাও ফুরিয়ে যায়।

কিন্তু এরপরও মিত্রশক্তি (এবং জাপান) সোভিয়েত রাশিয়া থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করেনি, কারণ সোভিয়েত রাশিয়ায় আক্রমণ পরিচালনার পেছনে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। কিন্তু মিত্রশক্তির সদস্যদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্য ছিল একে অপরের চেয়ে ভিন্ন। কার্যত ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ইতালি ও পোল্যান্ড– সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি রাষ্ট্রের নিজ নিজ উদ্দেশ্য ছিল। বলাই বাহুল্য, জাপানেরও সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণের পেছনে নিজস্ব উদ্দেশ্য ছিল।

প্রথমত, এই আক্রমণ পরিচালনার জন্য মিত্রশক্তি কর্তৃক ঘোষিত আনুষ্ঠানিক উদ্দেশ্যগুলোর পাশাপাশি জাপানের একটি অতিরিক্ত আনুষ্ঠানিক উদ্দেশ্য ছিল। সেটি হলো– সোভিয়েত রুশ দূরপ্রাচ্য ও সাইবেরিয়ায় অবস্থানরত জাপানি নাগরিকদের জান–মাল ও ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষা করা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সোভিয়েত রুশ দূরপ্রাচ্য ও সাইবেরিয়ায় সেসময় বেশকিছু জাপানি নাগরিক বসবাস করত, এবং তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশই ছিল ব্যবসায়ী। কিন্তু বলশেভিকদের উত্থানের পর বলশেভিক কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিগত বাণিজ্যকে নিষিদ্ধ করে, এবং ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ব্যবসাগুলোকে বাজেয়াপ্ত করে। বেশকিছু জাপানি ব্যবসায়ী এই নীতির ভুক্তভোগী হয়। তদুপরি, ১৯১৮ সালের জানুয়ারিতে ভ্লাদিভোস্তকে একাধিক জাপানি নাগরিক খুন হয়, যদিও এই খুনের জন্য কারা দায়ী ছিল সেটি জানা যায়নি।

এই প্রেক্ষাপটে জাপানি সরকার তাদের সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণকে ‘জাপানি নাগরিকদের রক্ষা’র আবরণে আচ্ছাদিত করে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, বলশেভিকরা এ সময় কেবল জাপানি নাগরিকদেরই লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেনি, বরং রুশ, চীনা, জাপানি, কোরীয়– সকল জাতির ব্যবসায়ীরাই বলশেভিকদের নীতির ভুক্তভোগী হয়। সামগ্রিকভাবে, ‘জাপানি নাগরিকদের রক্ষা করতে হবে’– এটি ছিল সোভিয়েত রাশিয়ায় আক্রমণ পরিচালনার উদ্দেশ্যে জনসমর্থন আদায়ের জন্য জাপানি সরকারের একটি কৌশল।

দ্বিতীয়ত, বলশেভিকদের উত্থান এবং তাদের প্রবর্তিত সমাজব্যবস্থাকে জাপানি শাসকশ্রেণি ভীতির দৃষ্টিতে দেখত। বলশেভিকরা বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী শ্রেণির মানুষকে নিজ নিজ সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লব করে শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আহ্বান জানায়। জাপানি শাসকশ্রেণির আশঙ্কা ছিল যে, বলশেভিকরা টিকে থাকলে তাদের চিন্তাধারা জাপানি জনসাধারণের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে পারে, এবং তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, শ্রেণিবিন্যাসভিত্তিক জাপানি সমাজের জন্য বলশেভিকবাদ ছিল একটি গুরুতর হুমকি।

তদুপরি, ১৯১৮ সালে বলশেভিকরা সর্বশেষ রুশ সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাইকে সপরিবারে খুন করে, এবং এই ঘটনাটি জাপানিদেরকে হতবাক করে। উল্লেখ্য, সেসময় জাপানি সম্রাটকে প্রায় ঈশ্বরতুল্য মর্যাদা প্রদান করা হতো, এবং বলশেভিকদের রাজহত্যা তাদের কাছে ‘নৈতিক অপরাধ’ হিসেবে বিবেচিত হয়। এহেন ভাবাদর্শ যাতে জাপানের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়তে না পারে, সেজন্য জাপানিরা বলশেভিকদের নির্মূল করাকেই উপযুক্ত কৌশল হিসেবে বিবেচনা করে, এবং এজন্য বলশেভিকবিরোধী ‘শ্বেত ফৌজ’কে সহায়তা করতে থাকে।

তৃতীয়ত, জাপানিদের মধ্যে এই আশঙ্কাও ছিল যে, বলশেভিক মতবাদ মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে পারে। এ সময় কোরিয়া জাপানের উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল, এবং মাঞ্চুরিয়ায় তাদের বিস্তৃত সামরিক উপস্থিতি ছিল। বলশেভিকরা প্রাচ্যের উপনিবেশগুলোর অধিবাসীদের মধ্যে স্বাধীনতাকামী চিন্তাধারা ছড়িয়ে দিচ্ছিল, এবং এটি মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ায় জাপানি আধিপত্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারত। বলশেভিকরা মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ায় আক্রমণ চালাতে পারে, এমন একটি আশঙ্কাও জাপানিদের ছিল। এজন্য তারা বলশেভিকদের নিজেদের মাটিতেই তাদের মোকাবেলা করতে চেয়েছিল।

সর্বোপরি, জাপানিদের প্রধান লক্ষ্য ছিল– সোভিয়েত রুশ দূরপ্রাচ্য ও সাইবেরিয়াকে হয় সরাসরি জাপানের অন্তর্ভুক্ত করা, নয়ত সেখানে একটি জাপানি–নিয়ন্ত্রিত আশ্রিত রাষ্ট্র স্থাপন করে বলশেভিক রাষ্ট্র ও জাপানের মূল ভূখণ্ডের মধ্যে একটি ‘বাফার’ স্থাপন করা। এবং এটি যদি সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে অন্তত বৈকাল হ্রদের পূর্বে অবস্থিত সকল ভূমি জাপানের অন্তর্ভুক্ত করতে বা সেখানে জাপানি–নিয়ন্ত্রিত একটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি করতে জাপানিরা আগ্রহী ছিল।

এই বিরাট অঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তারের মধ্য দিয়ে জাপান আক্ষরিক অর্থেই একটি সাম্রাজ্যে পরিণত হতো, জনবিরল এই অঞ্চলটিতে জাপানি নাগরিকদের বসতি স্থাপন করে জাপানের জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান ঘটাতে পারত, এবং এই অঞ্চলের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে জাপানের প্রাকৃতিক সম্পদের ঘাটতি পূরণ করতে পারত।

এক্ষেত্রে একটি বিষয় হলো, বলশেভিকদের ‘নৈরাজ্যকর’ আদর্শের কারণে জাপানিরা তাদেরকে ভীতির দৃষ্টিতে দেখত ঠিকই, কিন্তু বলশেভিকদের প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো রুশ রাজনৈতিক দল বা সংগঠনও জাপানের পছন্দনীয় ছিল না। জাপান কেবল বলশেভিক মতবাদকেই নয়, রুশ রাষ্ট্রকেও নিজেদের জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচনা করত, এবং এজন্য এই রাষ্ট্রকে (সেটি সাম্রাজ্যবাদী বা সোভিয়েত রাশিয়া যেটিই হোক না কেন) যতটা সম্ভব দুর্বল করে ফেলাই ছিল জাপানিদের লক্ষ্য।

এজন্য মিত্রশক্তির অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্র (যেমন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) যেখানে বলশেভিকবিরোধী ‘শ্বেত ফৌজ’কে সমর্থন প্রদান করে, সেখানে জাপানিরা শ্বেত ফৌজের বিশেষ অনুরক্ত ছিল না, এবং শ্বেত ফৌজ সাইবেরিয়ায় যে সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল, সেটিকে তারা গোপনে যতদূর সম্ভব দুর্বল করে ফেলার চেষ্টা করে। এর কারণ ছিল, শ্বেত ফৌজের নেতারা বলশেভিকবিরোধী ছিল এবং এজন্য মিত্রশক্তির (ও জাপানের) সাহায্য নিচ্ছিল, কিন্তু কার্যত তারাও ছিল উগ্র রুশ জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী। এজন্য শ্বেত ফৌজ বিজয়ী হলে তারাও ভবিষ্যতে জাপানের জন্য বড় একটি হুমকি হয়ে উঠতে পারত।

তাই জাপানিরা শ্বেত ফৌজের প্রতিষ্ঠিত সরকারের পরিবর্তে ট্রান্সবৈকালিয়া অঞ্চলে কসাক নেতা গ্রিগরি সেমিয়োনভের অধীনে এবং খাবারভস্ক অঞ্চলে ইভান কালমিকভের অধীনে দুইটি পুতুল সরকার স্থাপন করে। কিন্তু স্থানীয় বলশেভিক গেরিলারা জাপানিদের এবং তাদের স্থানীয় সহযোগীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ চালাতে শুরু করে, এবং এর প্রতিশোধ নিতে জাপানিরা বহুসংখ্যক গ্রাম জ্বালিয়ে দেয় ও গণহত্যা চালায়।

জাপানিদের কৌশলগত পরাজয়

এদিকে ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে বলশেভিকরা সাইবেরিয়ায় শ্বেত ফৌজকে পরাজিত করে, তাদের সরকারপ্রধান অ্যাডমিরাল আলেক্সান্দর কোলচাককে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে এবং ইর্কুতস্ক দখল করে নেয়। তারা সাইবেরিয়ায় ‘দূরপ্রাচ্য প্রজাতন্ত্র’ নামক একটি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বলশেভিক–নিয়ন্ত্রিত একটি রাষ্ট্র স্থাপন করে। শ্বেত ফৌজের পরাজয়ের পর মিত্রশক্তি সাইবেরিয়া ও সোভিয়েত রুশ দূরপ্রাচ্য থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয় (বা নিতে বাধ্য হয়), কিন্তু জাপানিরা সৈন্য প্রত্যাহার করেনি।

জাপানিরা অনুধাবন করতে পারে যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের পক্ষে সাইবেরিয়া বা দূরপ্রাচ্য দখল করে রাখা সম্ভব নয়। এই অভিযানে তাদের প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছিল, এবং জাপানি জনসাধারণ ক্রমশ এই ব্যর্থ ও আপাতদৃষ্টিতে উদ্দেশ্যহীন অভিযানের বিরোধী হয়ে উঠছিল। এমতাবস্থায় জাপান দূরপ্রাচ্য প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে আলোচনায় লিপ্ত হয়, এবং উপকূলীয় সীমান্ত প্রদেশ থেকে জাপানি সৈন্য প্রত্যাহার করে নেওয়ার বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ দাবি করে। কিন্তু দূরপ্রাচ্য প্রজাতন্ত্র জাপানিদের কোনো শর্তই মেনে নেয়নি।

এমতাবস্থায় ১৯২২ সালের অক্টোবরে জাপানিরা উপকূলীয় সীমান্ত প্রদেশ থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নিতে শুরু করে। এক একটি অঞ্চল থেকে জাপানিদের সৈন্য প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গেই দূরপ্রাচ্য প্রজাতন্ত্রের সৈন্যরা সেই অঞ্চলগুলো অধিকার করে নিতে থাকে। ২৫ অক্টোবর জাপানি সৈন্যরা ভ্লাদিভোস্তক ত্যাগ করে, এবং সর্বশেষ জাপানি সৈন্যদলের ভ্লাদিভোস্তক ত্যাগের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দূরপ্রাচ্য প্রজাতন্ত্রের সৈন্যরা শহরটি দখল করে নেয়। এর দুই সপ্তাহ পরেই দূরপ্রাচ্য প্রজাতন্ত্র সোভিয়েত রাশিয়ার অঙ্গীভূত হয়।

এরপরও অবশ্য প্রায় তিন বছর জাপানিরা উত্তর শাখালিন দখল করে রাখে, কিন্তু ১৯২৫ সালের জানুয়ারিতে জাপান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে একটি ‘মৌলিক চুক্তি’ স্বাক্ষরিত হয় এবং এই চুক্তির অংশ হিসেবে ১৯২৫ সালের ১৫ মে তারা উত্তর শাখালিনকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে হস্তান্তর করে। এর মধ্য দিয়ে জাপানের সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, এবং এই অঘোষিত সোভিয়েত–জাপানি যুদ্ধের অবসান ঘটে।