১

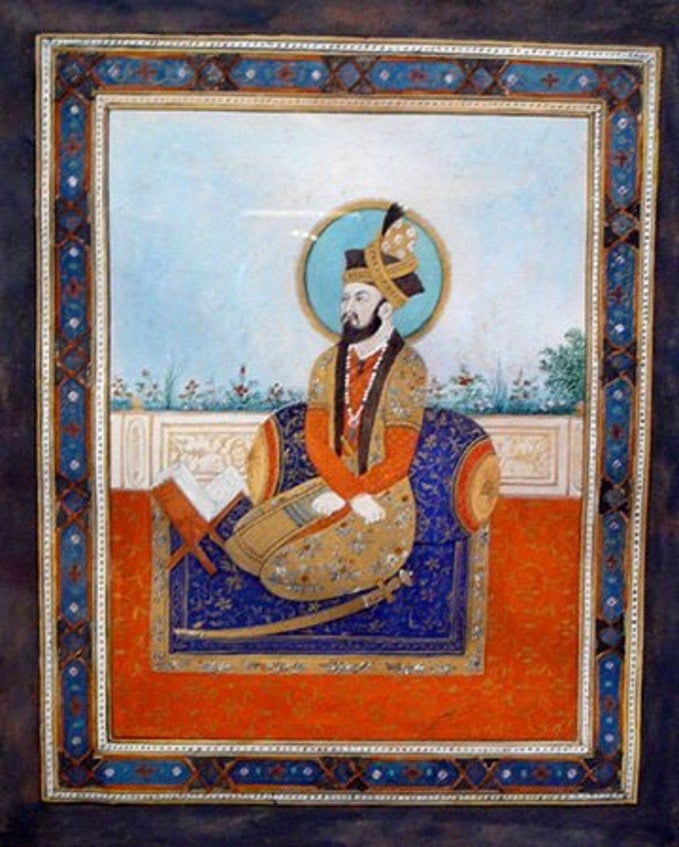

১৫৪৩ সালের মাঝামাঝি সময়টায় নির্বাসিত মুঘল সম্রাট হুমায়ুন দ্বিতীয়বারের মতো সিন্ধুতে অভিযান নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। হিন্দুস্তান পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি তিনি সিন্ধু থেকেই সঞ্চয় করতে চাচ্ছিলেন।

প্রথমদিকে সব ঠিকঠাক মতোই চলছিলো। অভিযানের গতিপ্রকৃতি দেখে মনে হচ্ছিলো এবার হয়তো সম্রাট সিন্ধুতে সফল হয়ে যাবেন। তবে কয়েকদিন যেতে না যেতেই অভিযানের চিত্র পুরো পাল্টে গেলো।

তরদী বেগ ও খাজা গাজীর সাথে সামান্য মতবিরোধের জের ধরে সম্রাটের মিত্র অমরকোটের রাণা পারসাদ সম্রাটকে ছেড়ে অমরকোটের দিকে চলে গেলেন। রাণা পারসাদ চলে গেলেন, তবে একা গেলেন না। সাথে নিয়ে গেলেন সাদমা আর সামিচা উপজাতি গোত্র থেকে আনা যোদ্ধাদেরও। ফলে মিত্রশূন্য হয়ে সম্রাটের বাহিনীর অবস্থা রাতারাতি শোচনীয় অবস্থায় যেয়ে দাঁড়ালো। আক্ষরিক অর্থে সম্রাটের পরিস্থিতি এতটাই করুণ হয়ে গেলো যে, সিন্ধুতে বড় ধরনের কোনো যুদ্ধ পরিচালনার সামর্থ্য তিনি হারিয়ে ফেললেন। শেষপর্যন্ত বাধ্য হলেন সিন্ধুর শাসক শাহ হুসেন আরগুনের সাথে চুক্তি করতে। সেই যাত্রায় মোটামুটি সম্মানজনকভাবেই পিছু হটতে সক্ষম হয়েছিলেন ভাগ্যাহত সম্রাট হুমায়ুন।

সম্রাট সিন্ধু ত্যাগ করলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন কান্দাহার যাবেন। কান্দাহারের উদ্দেশ্যে আবারও সম্রাটের অবিরাম পথচলা শুরু হলো।

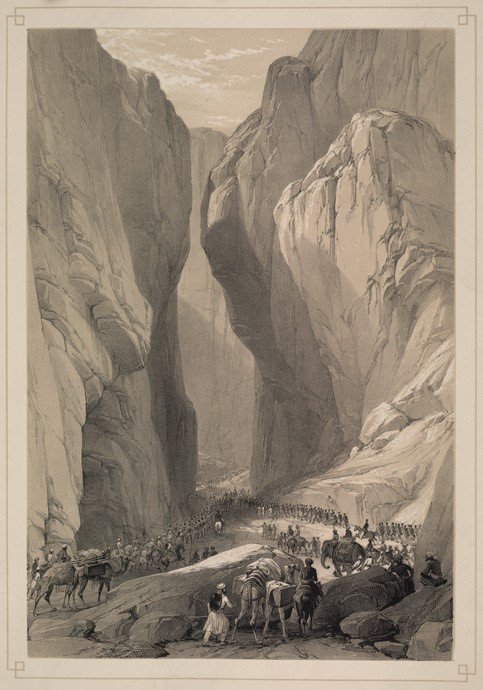

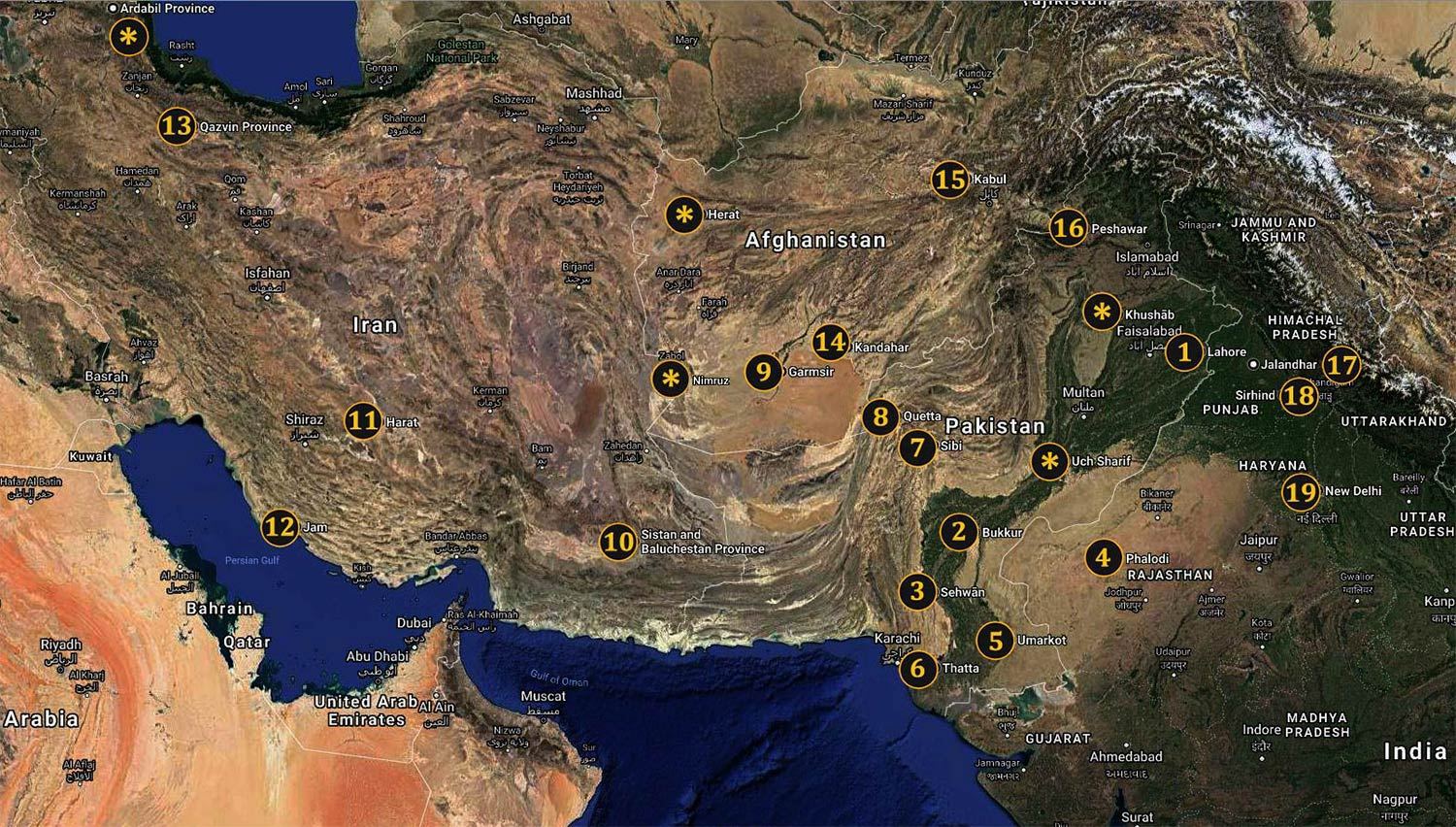

সম্রাট প্রথমেই গেলেন সেহওয়ানে। সেহওয়ান থেকে সিবিস্তান (আধুনিক সিবি) হয়ে বোলান গিরিপথ পাড়ি দিয়ে শাল-এ (আধুনিক কোয়েটা শহর) পৌঁছালেন।

সময়টা ছিলো শীতকাল। আর যাত্রাপথও ছিলো বেশ দুর্গম। একে তো রসদের ঘাটতি ছিলো, তার উপর পথে ডাকাতের ভয় ছিলো। দীর্ঘদিন পথে পথে ঘোরাঘুরির ফলে সম্রাটের রাজকীয় বহর দীনহীন অবস্থায় এসে পৌঁছে গিয়েছিলো। এটা কী রাজকীয় বহর না বাণিজ্যিক কাফেলার বহর, দূর থেকে তা বোঝার উপায় ছিলো না। তাই ডাকাতের ভয়টা খুব একটা অমূলক ছিলো না।

তবে যা আশঙ্কা ছিলো, শেষপর্যন্ত তা-ই সত্য হলো। সম্রাটের ছোট্ট দীনহীন রাজকীয় বহরের পেছনের দিকটা ডাকাতদল দ্বারা আক্রান্ত হলো। সম্রাটের ব্যক্তিগত পানিবাহক জওহর আবতাবচি ও রুয়ীন তোপচিসহ আরো বেশ কয়েকজন পেছনে ছিলেন। ফলে আক্রমণের মূল ধাক্কাটা তাদের উপর দিয়েই গেলো। ডাকাতরা বেশি ক্ষতি করতে পারলো না। তবে জওহর আবতাবচি আর রুয়ীন তোপচি ডাকাতদের ছোড়া তীরে আহত হলেন। দ্রুত তাদের চিকিৎসা করা হলো।

যন্ত্রণা যে শুধু ডাকাতদের ছিলো, তা না। যন্ত্রণা দিচ্ছিলো স্বয়ং শীত ঋতুও।

প্রচন্ড শীতের কারণে যাত্রাপথের বেশিরভাগই বরফে আচ্ছাদিত ছিলো। সম্রাটের ছোট্ট রাজকীয় এ বহরটির সদস্যদের কারোরই শীতের উপযোগী পোষাক ছিলো না। ফলে কষ্ট আরো তীব্র হলো। অবস্থা এতটাই শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো যে স্বয়ং সম্রাটকে নিজের পশুর লোমের জোব্বাটির উপরের অংশ আর ভেতরের অংশ আলাদা করে বৈরাম খান আর মাহকর আনিসকে দিতে হয়েছিলো তাদের জীবন রক্ষার জন্য।

যা-ই হোক, শালে সম্রাট বেশিদিন অবস্থান করলেন না। দ্রুত মশতঙ্গের দিকে ছুটলেন তিনি। অবশ্য মশতঙ্গেও সম্রাট স্বস্তির নিঃশাস ফেলতে পারলেন না।

আসকারি মির্জা সম্রাটের উপর ২০০০ সৈন্য নিয়ে আঘাত হানতে যাচ্ছেন- এমন সংবাদ পেলেন তিনি। সম্রাট প্রথমে সংবাদটিকে পাত্তা দিতে চাইলেন না। কারণ সম্রাটের বিশ্বাস ছিলো, তার এ শোচনীয় অবস্থায় আসকারি কিছুতেই রাজকীয় বহরকে আক্রমণ করবে না। নিজেদের ভেতরে যা-ই ঘটুক না কেন, হাজার হলেও সম্রাট হুমায়ুন আসকারির ভাই। কিন্তু রাজনীতিতে ভাই বলে কিছু নেই। যখন একাধিক সূত্র থেকে সম্রাট এ সংবাদটি পেতে থাকলেন, তখন ব্যাপারটি হাড়ে হাড়ে টের পেলেন তিনি।

২

আসকারির আক্রমণের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর সম্রাট প্রথমে তাকে প্রতিরোধ করতে চাইলেন। কিন্তু সম্রাটের হাতে এ সময় যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড় করানোর মতো ১০০ জন যোদ্ধাও ছিলেন না। পরিস্থিতি অনুধাবন করতে পেরে বৈরাম খান সম্রাটের সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করলেন।

শেষপর্যন্ত অবস্থার গুরুত্ব বুঝে সম্রাট পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। পালিয়ে যাওয়ার সময় সম্রাট পথের প্রতিকূলতা আর নিজের অজানা ভবিষ্যতের আশঙ্কায় শাহজাদা আকবরকে আসকারির কাছে রেখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এ সময় আকবরের বয়স ছিলো মাত্র দেড় বছর। আসকারির কোনো পুত্রসন্তান ছিলো না। তাই সম্রাটের আশা ছিলো আসকারি শাহজাদা আকবরকে নিজের পুত্রের মতোই লালন করবে।

আকবরের সাথে যাওয়ার জন্য সম্রাট দুজন দাঈ, কয়েকজন ভৃত্যকে তাবুতে রেখে গেলেন। সাথে থেকে গেলেন জওহর আবতাবচি। অবশ্য পরবর্তীতে কান্দাহার থেকে তিনি পালিয়ে আবারও সম্রাটের সাথে মিলিত হলেন।

এদিকে আসকারি মির্জা সম্রাটের তাবুতে শিশু আকবরকে পেয়ে পরম মমতায় বুকে তুলে নিলেন। আকবরের সাথে থাকা দাঈ ও ভৃত্যদের নিয়ে ১৫৪৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর তিনি কান্দাহার ফিরে যান। শিশু আকবরকে তুলে দেন তার স্ত্রী সুলতানা বেগমের হাতে। কান্দাহারে শিশু আকবরের কোনো অসুবিধা হয়নি। রাজনীতির খেলায় আসকারি সম্রাট হুমায়ুনকে শত্রু ভাবলেও নিজের ভাইপোর কোনো অবহেলা করলেন না। এমনকি আকবরের থাকার ব্যবস্থাও করেছিলেন তার কক্ষের পাশেই।

আসকারি মির্জার স্ত্রী সুলতানা বেগমেরও সমস্ত মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে গেলেন শিশু শাহজাদা আকবর। তিনি নিজের সন্তানের মতোই আকবরকে আদর যত্ন করতে লাগলেন।

৩

মশতঙ্গ থেকে সম্রাটকে আবারও আরেকটি ক্লান্তিকর যাত্রা শুরু করতে হলো। এই যাত্রায় সম্রাটের সাথে মাত্র ৪২ জন সঙ্গী ছিলেন, যার মাঝে ৪০ জন পুরুষ আর দুজন মাত্র নারী ছিলেন। জওহর আবতাবচি এই দুই নারীর পরিচয় পর্যন্ত লিখে গেছেন। একজন ছিলেন স্বয়ং সম্রাটের স্ত্রী হামিদা বানু, আর অন্যজন হাসান আলী আয়শেক আকার বালুচ স্ত্রী।

পুরুষদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বৈরাম খান, খাজা মুয়াজ্জম, খাজা নিয়াজ, রওশন কুকা, শাহজাদা আকবরের দুধ মা মাহাম আগার স্বামী নাদিম কুকা, বাবা দোস্ত, হাজি মুহাম্মদ খান, মির্জা কুলি বেগ ছুলি, শেখ ইউসুফ ছুলি, সেনাবাহিনীর বর্ম রক্ষক ইয়াকুব, প্রাসাদ পরিচালক হাসান আলী, সেনাবাহিনীর ঘোড়ার তত্ত্বাবধায়ক হায়দার মুহাম্মদ প্রমুখ।

সম্রাটের এ যাত্রাটি আগের যাত্রাটির চেয়েও বেশি কষ্টকর হলো। শীতকাল তখনো চলছিলো। পথের বেশিরভাগই বরফাচ্ছাদিত ছিলো। শীত নিবারণের উপযুক্ত পোষাক তো ছিলোই না, ছিলো না প্রয়োজনীয় খাবার কিংবা আগুন জ্বালানোর মতো কোনো জ্বালানী।

শেষমেষ ক্ষুধার জ্বালায় টিকতে না পেরে মহামূল্যবান একটি ঘোড়া জবাই করা হলো। কিন্তু ঘোড়ার মাংস রান্না করার কোনো পাত্র পর্যন্ত ছিলো না। ঢাল আর শিরস্ত্রাণে করে মাংস রান্না করা হলো।

বিপদ যে শুধু এটুকুই ছিলো তা না। সম্রাট হুমায়ুন মশতঙ্গ থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর মির্জা কামরান সকল স্থানীয় উপজাতি সর্দারদের কাছে রাজকীয় ফরমান পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিলো সম্রাট হুমায়ুনকে নিজেদের এলাকায় দেখতে পেলে সাথে সাথে বন্দী করে কামরানকে সংবাদ পাঠাতে।

এমনই এক ফরমান পাওয়া গোত্রের কিছু সদস্যের হাতে সম্রাট হুমায়ুনের ছোট্ট বহরটি আটক হলো। আটক করার পর সম্রাটকে উপজাতি গোত্রের গ্রামে নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, রহস্যময় কোনো এক কারণে, সম্রাটকে দেখামাত্রই উপজাতি সর্দার মালিক খাত্তির মন পরিবর্তন হয়ে গেলো। তিনি বন্দী সম্রাটকে কামরানের হাতে তুলে দেয়ার পরিবর্তে সম্রাটকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

উপজাতি সর্দার মালিক খাত্তি সম্রাটের প্রয়োজনীয় রসদের চাহিদা তো পূরণ করলেনই, সেই সাথে তার প্রত্যক্ষ সহায়তায় সম্রাট আফগানিস্তানের গরমশির এলাকায় পৌঁছে গেলেন।

গরমশিরে আবার আরেকটি মজার ব্যাপার ঘটে গেলো। গরমশিরে মির্জা আসকারির কর্মচারী খাজা জালালউদ্দিন পালিয়ে এখানে সম্রাটের নিকট চলে এলেন।

তিনি মূলত এ সময় এখানে এসেছিলেন বাবা হাজীর দুর্গ থেকে রাজস্ব আদায় করতে। কিন্তু ভাগ্যগুণে সম্রাটের খোঁজ পেয়ে পালিয়ে সম্রাটের কাছে চলে আসেন।

খাজা জালালউদ্দিন অবশ্য খালি হাতে পালিয়ে আসেননি। আসার সময় রাজস্বের কিছু অংশ, কিছু তাবু, খচ্চর আর ঘোড়া নিয়ে পালিয়েছিলেন তিনি। সম্রাটের সাথে দেখা করেই এসব সম্রাটের হাতে তুলে দিলেন তিনি। সম্রাটের বিপদের দিনে এসব ধন-সম্পদ সম্রাটের বেশ কাজে লেগেছিলো।

৪

এদিকে সম্রাট আবারও খবর পেলেন তাকে ধরতে আসকারি পেছন থেকে ধেয়ে আসছেন। সম্রাটের আর কোনো উপায় ছিলো না। তিনি দ্রুত হেলমন্দ নদী পাড়ি দিয়ে সিস্তানে প্রবেশ করলেন।

সিস্তান সেসময় পারস্যের সম্রাট শাহ তামাস্পের শাসনাধীনে ছিলো। সিস্তান শাসন করছিলেন শাহ তামাস্পের আমির আহমাদ সুলতান শামলু। তিনি বেশ আন্তরিকতা আর সম্মানের সাথে সম্রাটকে সিস্তানে অভ্যর্থনা জানালেন। সম্রাটের স্ত্রী হামিদা বানুকে অভ্যর্থনা জানালেন আহমাদ সুলতানের মা ও স্ত্রী।

আমির আহমাদ সুলতান শামলুর প্রাসাদেই সম্রাটের থাকার ব্যবস্থা করা হলো। আর সিস্তানে আসার জন্য সম্রাটকে মূল্যবান উপহার দেয়া হলো।

সম্রাটের বইপ্রীতির কথা জানতেন আহমাদ সুলতান শামলুর ভাই হুসেন কুলি মির্জা। তাই তিনি কিছু দুর্লভ বই সম্রাটের সম্মানার্থে উপহারসরূপ দিলেন। নিজের চরম দুঃসময়ের সময়ও বইপ্রেমী এই মুঘল সম্রাট কিছু বই পেয়ে প্রচন্ড খুশি হয়ে গেলেন।

সিস্তানে সম্রাটের কোনো অসুবিধা হচ্ছিলো না, তবে তাতেও সম্রাট খুব একটা স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। কারণ আসকারি পেছন থেকে তাকে ধাওয়া করে আসছিলেন। তাই তিনি কালক্ষেপণ না করে দ্রুত সিস্তান ত্যাগ করে পারস্যের গভীরে প্রবেশ করতে চাইছিলেন।

কিন্তু আহমাদ সুলতান শামলু সম্রাটকে কিছুদিন সিস্তানে অবস্থান করার পরামর্শ দিলেন, যাতে সম্রাটের বিশ্বস্ত যেসব লোক সম্রাটের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন, তারা যেন সম্রাটকে খুঁজে আবারও রাজকীয় বহরের সাথে যোগ দিতে পারেন।

আহমাদ সুলতান শামলুর এই পরামর্শ সম্রাটের ভালো লাগলো। তিনি সিস্তানে কয়েকদিন অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এতে অবশ্য সম্রাটেরই লাভ হলো। কারণ পরবর্তী কয়েকদিনে হাজী মুহাম্মদ খান কোকা, হাসান বেহ কোকাসহ সম্রাটের বিশ্বস্ত কয়েকজন সহচর সিস্তানে সম্রাটের সাথে এসে মিলিত হলেন। হাজী মুহাম্মদ খান কুকা আবার সঙ্গে করে ৩০/৪০ জন অশ্বারোহী আর বেশ কিছু উট নিয়ে এসেছিলেন।

এর মাঝেই বৈরাম খান সম্রাটকে পরামর্শ দিলেন পারস্যের অভ্যন্তরে প্রবেশের পূর্বে শাহের থেকে অনুমতি নিয়ে নেয়া উচিত হবে। তা না হলে হয়তো তিনি মনক্ষুন্ন হতে পারেন। সম্রাট এই পরামর্শ ভালো মনে করে চোবে বাহাদুরের মাধ্যমে শাহের নিকট পারস্যে প্রবেশের অনুমতি চেয়ে একটি পত্র লিখলেন।

প্রায় একই সাথে আরেকটি পত্র গেলো হেরাতে শাসক এবং পারস্যের শাহ তামাস্পের পুত্র সুলতান মুহাম্মদ মির্জার কাছে। পত্রটি লিখেছিলেন আহমাদ সুলতান শামলু নিজেই। পত্রে তিনি সম্রাট হুমায়ুনকে হেরাত হয়ে পারস্যের রাজদরবারে প্রেরণের ব্যাপারে নির্দেশ চাইলেন।

হুমায়ুনের পক্ষ থেকে পত্র পেয়ে শাহ তামাস্প বেশ উচ্ছসিত হয়ে অবিলম্বে সম্রাটকে রাজদরবারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার অনুরোধ করলেন। সেই সাথে পারস্যের সকল রাজকর্মচারিদের নিকট এই মর্মে ফরমান পাঠানো হলো যে, মুঘল সম্রাট হুমায়ুন পারস্যের যে জায়গাতেই যান না কেন, তাকে যেন অবশ্যই স্বয়ং শাহের চেয়েও বেশি সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

শাহের আন্তরিক এ বার্তা পেয়ে নিশ্চিন্ত সম্রাট সিস্তান থেকে পারস্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন।

৫

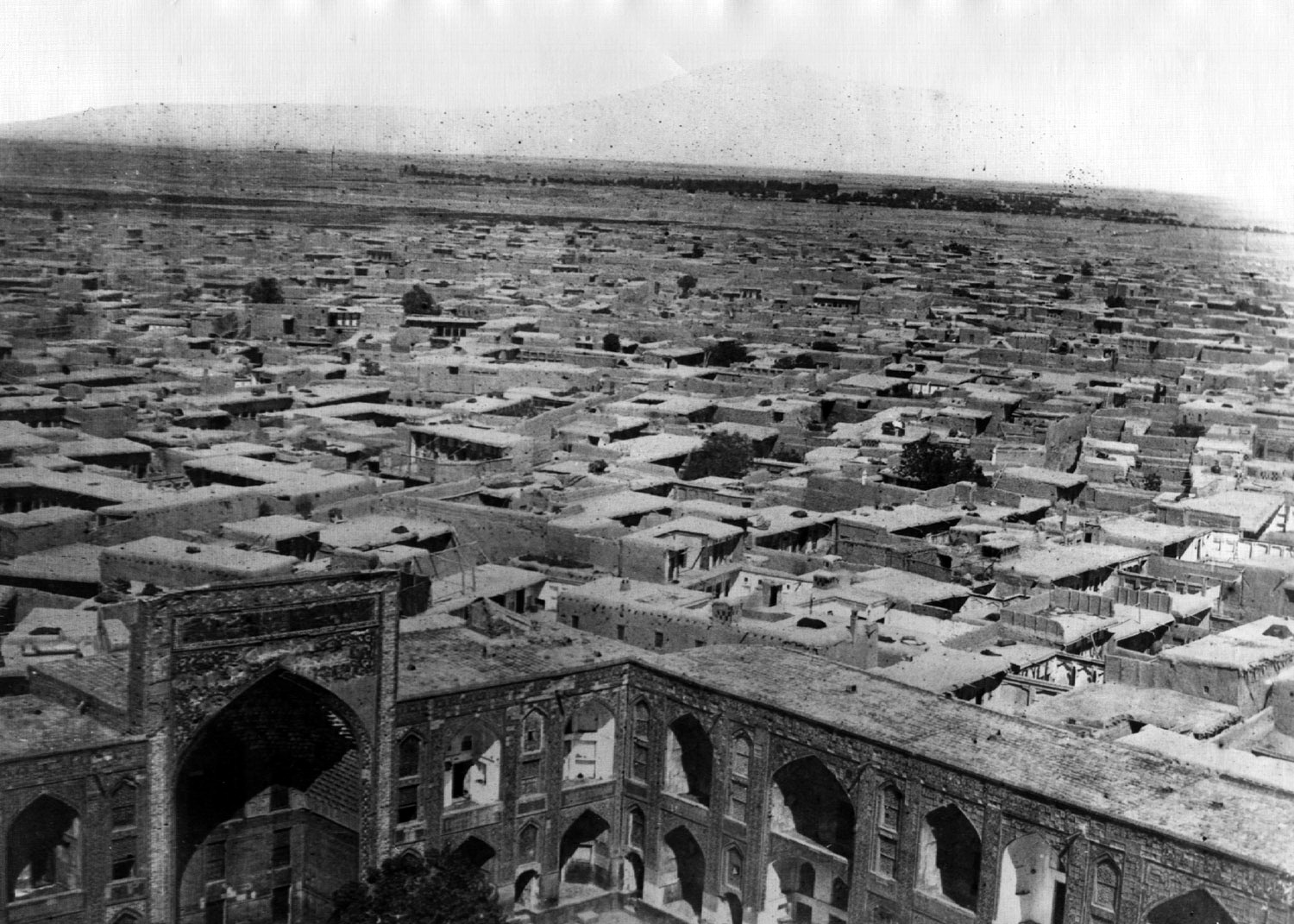

সিস্তান থেকে যাত্রা শুরু করে ১৫৪৪ সালের ২৭ জানুয়ারি সম্রাট হেরাতে গিয়ে পৌঁছান। হেরাত নগরের ৫/৬ কিলোমিটার দূরে থাকতেই নগরের গভর্নর মুহাম্মদ খা ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি সম্রাটকে অভ্যর্থনা জানালেন।

নগরে প্রবেশ করে সম্রাট আরো বিস্মিত হয়ে গেলেন। কারণ সম্রাটের সম্মানার্থে হেরাতের বৃদ্ধ আর যুবকরা রাস্তার দুই পাশে সারি ধরে দাঁড়িয়ে সম্রাটকে অভিবাদন জানাচ্ছিলো। নির্বাসিত সম্রাট হুমায়ুন বহুদিন পর এমন রাজকীয় অভ্যর্থনা পেলেন! হেরাতের সবচেয়ে সুন্দর প্রাসাদ ‘মনজিল-ই-বেগম’-এ সম্রাটের বসবাসের ব্যবস্থা করা হলো।

যাত্রাপথের ক্লান্তির জন্য সম্রাট তিন দিন বিশ্রাম নিলেন। হেরাতে প্রবেশের তিনদিন পর সম্রাটকে আনুষ্ঠানিকভাবে জাহানআরা বাগে স্বাগত জানানো হলো। এ দিন নগরের প্রায় সকল মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন। বিশাল জাহানআরা বাগ মানুষে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো সেই দিন।

হেরাতে সম্রাট প্রায় দেড়/দুই মাস অবস্থান করেছিলেন। এ সময় সম্রাটের জন্য সবচেয়ে বড় চমক ছিলো নিয়মিত শাহের পাঠানো শুভেচ্ছা পত্রগুলো। শাহ প্রতি সপ্তাহে সম্রাটের জন্য একটি করে শুভেচ্ছা পত্র পাঠাতেন। কে জানে, নির্বাসিত এই সম্রাটের মনোকষ্ট শাহ নিজে অনুভব করতে পারছিলেন কি না!

৬

শাহের অনুমতি নিয়ে ১৫৪৪ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে সম্রাট মশহাদের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়েন। যাত্রা পথে জাম-এ কিছুদিন যাত্রাবিরতি করে পরের মাসের ৮ তারিখে সম্রাটের বহর মশহাদে পৌঁছালো। মশহাদেও সম্রাটের জন্য অপেক্ষা করছিলো ব্যাপক অভ্যর্থনা। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিলো সম্রাট হুমায়ুনের জন্য সমগ্র পারস্যেই যেন উৎসব উৎসব আমেজ বিরাজ করছিলো।

সম্রাট মশহাদে প্রায় ৪০ দিন অবস্থান করলেন। মশহাদে অবস্থানের বেশির ভাগ সময়ই নির্জনে আল্লাহর প্রতি ইবাদতে সময় কাটাতেন।

মশহাদ থেকে শাহের আমন্ত্রণে সম্রাট আবারও যাত্রা শুরু করলেন। এবার উদ্দেশ্য কজবীন। শাহ স্বয়ং কজবীনে অবস্থান করছিলেন তখন। সম্রাট দ্রুত নিশাপুর, সব্জবার, দামগান বিস্তাম, সামনাম, সুফিয়াবাদ ও দর্শ হয়ে কজবীনে পৌঁছালেন।

এদিকে কজবীনের আবহাওয়া আবার শাহের ভালো লাগছিলো না। তিনি সম্রাটকে সুলতানিয়ার যাওয়ার অনুরোধ জানিয়ে গ্রীষ্মকালীন অবকাশ কাটাতে সুলতানিয়ার দিকে চলে গেলেন। অগত্যা সম্রাটকে আবারও সুলতানিয়ার দিকে যাত্রা করতে হলো।

সম্রাটের সুলতানিয়া যাত্রার সংবাদ শুনে শাহের উজির কাজী শাহী কজবীনি আর দরবারের গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য আমিররা শাহের অবস্থান থেকে সম্রাটের উদ্দেশ্যে দুদিনের যাত্রাপথ পেরিয়ে সম্রাটের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সম্রাটের সাথে দেখা হলে তারা তাকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানালেন।

আমিরদের কিছুটা পেছনে শাহের ভাই শাহ মির্জা, বাহরাম মির্জা, আলকাস মির্জা ও রাজপরিবারের অন্যান্য সদস্যরা সম্রাটকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সম্রাট তাদের নিকটে পৌঁছালে তারাও সম্রাটকে স্বাগত জানালেন।

অবশেষে দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর ১৫৪৪ সালের আগস্টের শেষের দিকে দ্বিতীয় মুঘল সম্রাট নাসিরুদ্দিন মুহাম্মদ হুমায়ুনের সাথে পারস্যের শাসক শাহ তামাস্পের সাক্ষাৎ হতে যাচ্ছে!

[শাহের সাথে সম্রাটের দেখা কীভাবে হলো, পারস্যের দরবারে নির্বাসিত সম্রাট হুমায়ুন কেমন ছিলেন, শাহ কি সম্রাটকে সাহায্য করতে রাজী হয়েছিলেন ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইলে চোখ রাখতে হবে আগামী পর্বের উপর। আর এই ফাঁকে পূর্বে প্রকাশিত ‘মুঘল সিরিজের’ সবগুলো পর্ব পড়তে চাইলে চোখ বুলিয়ে আসতে পারেন এই লিঙ্ক থেকে।]

তথ্যসূত্র

১। মোগল সম্রাট হুমায়ুন, মূল (হিন্দি): ড হরিশংকর শ্রীবাস্তব, অনুবাদ: মুহম্মদ জালালউদ্দিন বিশ্বাস, ঐতিহ্য প্রকাশনী, প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি, ২০০৫

২। তাজকিরাতুল ওয়াকিয়াত, মূল: জওহর আবতাবচি, অনুবাদ: চৌধুরী শামসুর রহমান, দিব্য প্রকাশ, প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ (চতুর্থ মুদ্রণ)

৩। হুমায়ুননামা, মূল: গুলবদন বেগম, অনুবাদ: এ কে এম শাহনাওয়াজ, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, প্রকাশকাল: জানুয়ারি, ২০১৬

৪। আইন-ই-আকবরী ও আকবরের জীবনী, মূল গ্রন্থ: আকবরনামা, মূল গ্রন্থের লেখক: আবুল ফজল, অনুবাদ: পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, দিব্য প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১২ (২য় মুদ্রণ)

ফিচার ইমেজ: oakslandtravel.com