বর্তমান বিশ্বে জাদুঘর কিংবা সংগ্রহশালা নির্মাণ, বিকাশ ও তার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের জুড়ি মেলা ভার। ইউরোপের বিভিন্ন শহরে প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত জাদুঘরগুলো আমাদের পাঠ্যপুস্তক, এমনকি দৈনিক পত্রিকার পাতায় নিয়মিত জায়গা করে নেয়। ঐ সকল জাদুঘরে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত লক্ষাধিক প্রদর্শনী জ্ঞানপিপাসু দর্শনার্থীদের বিমুগ্ধ করে। কিন্তু এই অসংখ্য শিল্পকর্ম ও ঐতিহাসিক নিদর্শন ইউরোপীয়রা সংগ্রহ করলো কীভাবে? নাকি এখানে সংগ্রহ শব্দটির চেয়ে চুরি কিংবা লুটতরাজ শব্দ ব্যবহার করা বেশি যৌক্তিক।

মূলত লক্ষাধিক প্রদর্শনী নিয়ে গড়ে ওঠা জাদুঘরগুলো ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের একটি ফলাফল মাত্র। কারণ তারা শুধু শিল্পকর্ম লুট করেনি, বরং তাদের সামনে যা-ই বহনযোগ্য বলে মনে হয়েছে, তারা তা-ই লুট করে নিজভূমে নিয়ে গেছে। অন্যদিকে, ইতিপূর্বে তারা মধ্যযুগীয় বৈধ যুদ্ধনীতির তোয়াক্কা না করে রাজনৈতিক কুটকৌশলের মাধ্যমে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। তবে ঔপনিবেশিক যুগে ইউরোপিয়ানদের বিশ্বাসঘাতকতা ও লুটতরাজের ইতিহাস জানার আগে আমাদের উপনিবেশবাদ নিয়ে সামান্য আলোচনা করা জরুরি।

উপনিবেশবাদের স্বরূপ

রাজ্য জয়, স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠা এবং উপনিবেশ স্থাপন আপাতদৃষ্টিতে এই তিনটি বিষয় অনেক কাছাকাছি এবং কোনো কোনো সময়ে একই বলে মনে হতে পারে। তবে এদের মধ্যে কিছু বড় পার্থক্য রয়েছে। রাজ্য জয় করা মানেই স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠা করা নয়। আবার স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠা করার মানেই উপনিবেশ স্থাপন নয়। আর এই তিনটি বিষয়ই ধ্বংসাত্মক ফলাফল নিয়ে আসে। তবে উপনিবেশ স্থাপন করা এসবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মারাত্মক বলে বিবেচিত।

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, সুলতান মাহমুদ মোট সতেরবার ভারত আক্রমণ করে বিজিত অঞ্চলসমূহে প্রাপ্ত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিজ রাজ্য গজনবীতে নিয়ে গেছেন। তবে তিনি কখনোই ভারতে স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠা করেননি। অন্যদিকে মোহাম্মদ ঘুরী ও তার উত্তরসূরিরা ভারত জয়ের সাথে সাথে এই অঞ্চলে মুসলিম শাসনামলের গোড়াপত্তন করেন। একইভাবে প্রথম মুঘল সম্রাট বাবরও নিজ দেশে ফেরত না গিয়ে ভারতেই স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। একে তো তারা এই উপমহাদেশে শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিশ্বাসঘাতকতা আর রাজনৈতিক কুটকৌশলকে বেছে নিয়েছিল, অন্যদিকে স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠা করলেও কখনোই মুঘল কিংবা অন্যান্য রাজশক্তির মতো ভারতকে তারা নিজেদের দেশ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেনি। মুসলিম বিজয়ের পর ভারতের সম্পদ ভারতেই থেকে গেছে (সুলতান মাহমুদ ও অন্যান্যদের আলোচনা ভিন্ন)। তবে ব্রিটিশরা সেই সম্পদ আর ভারতে রাখেনি। এভাবে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিগুলো যেখানেই উপনিবেশ স্থাপন করেছে, সেখানেই ব্রিটিশদের মতো একই আচরণ করছে।

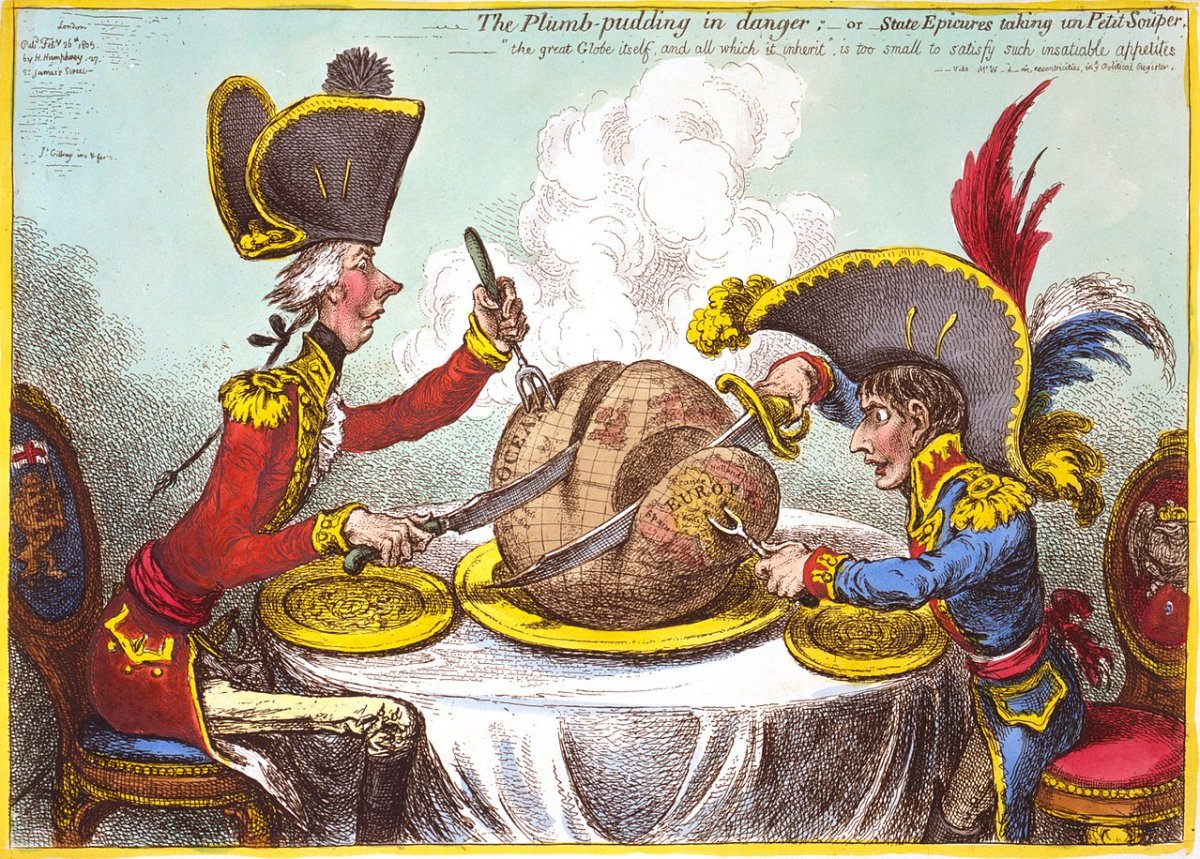

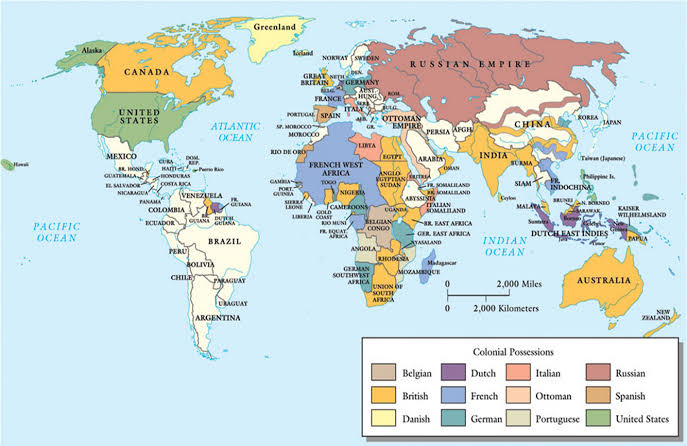

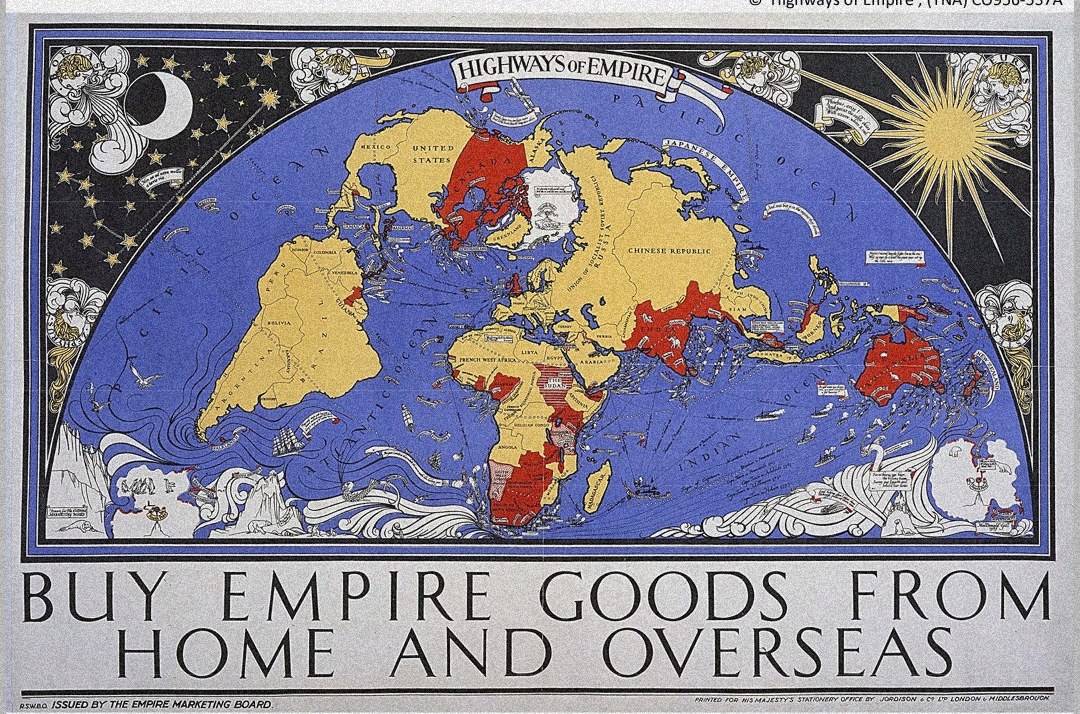

সোজা কথায় উপনিবেশবাদ হলো পরের দেশ দখল করে, ঐ দেশের সম্পদ নিজের দেশে নিয়ে যাওয়া। আর ইউরোপীয় জাতিগুলো এই সম্পদ পাচার প্রতিযোগিতায় একে অপরের সাথে পাল্লা দিত। এক্ষেত্রে এগিয়ে ছিল ব্রিটিশ, ফরাসি, ডাচ, স্প্যানিশ ও পর্তুগিজরা। তবে উপনিবেশ স্থাপনের কথা বললে ইউরোপীয়রা বাহবা পাওয়ার যোগ্য। কারণ তারা দূর দেশ থেকে আসা সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় সংখ্যাগুরু গোষ্ঠীর উপর দীর্ঘমেয়াদী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। তবে এ জন্য উপনিবেশগুলোর রাজনৈতিক অস্থিরতাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

আমেরিকা ও আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন

মধ্যযুগীয় সভ্য সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ইউরোপীয়দের গমনের পেছনে একটি বড় রাজনৈতিক কারণ রয়েছে। আর তা হলো, ক্রুসেডে বারংবার মুসলমানদের কাছে ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের পরাজয়। এই পরাজয়ের কারণে ইউরোপীয়দের মুসলিম সাম্রাজ্য পেরিয়ে পূর্ব দিকে গমনের স্বপ্ন ছাড়তে হয়। কিন্তু ততদিনে পুরো ইউরোপ তো ভারতীয় মসলার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। আর এই মসলা পেতে হলে তাদেরকে মুসলিম সাম্রাজ্যগুলোকে প্রচুর পরিমাণে শুল্ক পরিশোধ করতে হতো। তাই তারা বরাবরই চেষ্টা করছিল সরাসরি ভারতে পৌঁছাবার যাত্রাপথ আবিষ্কারের।

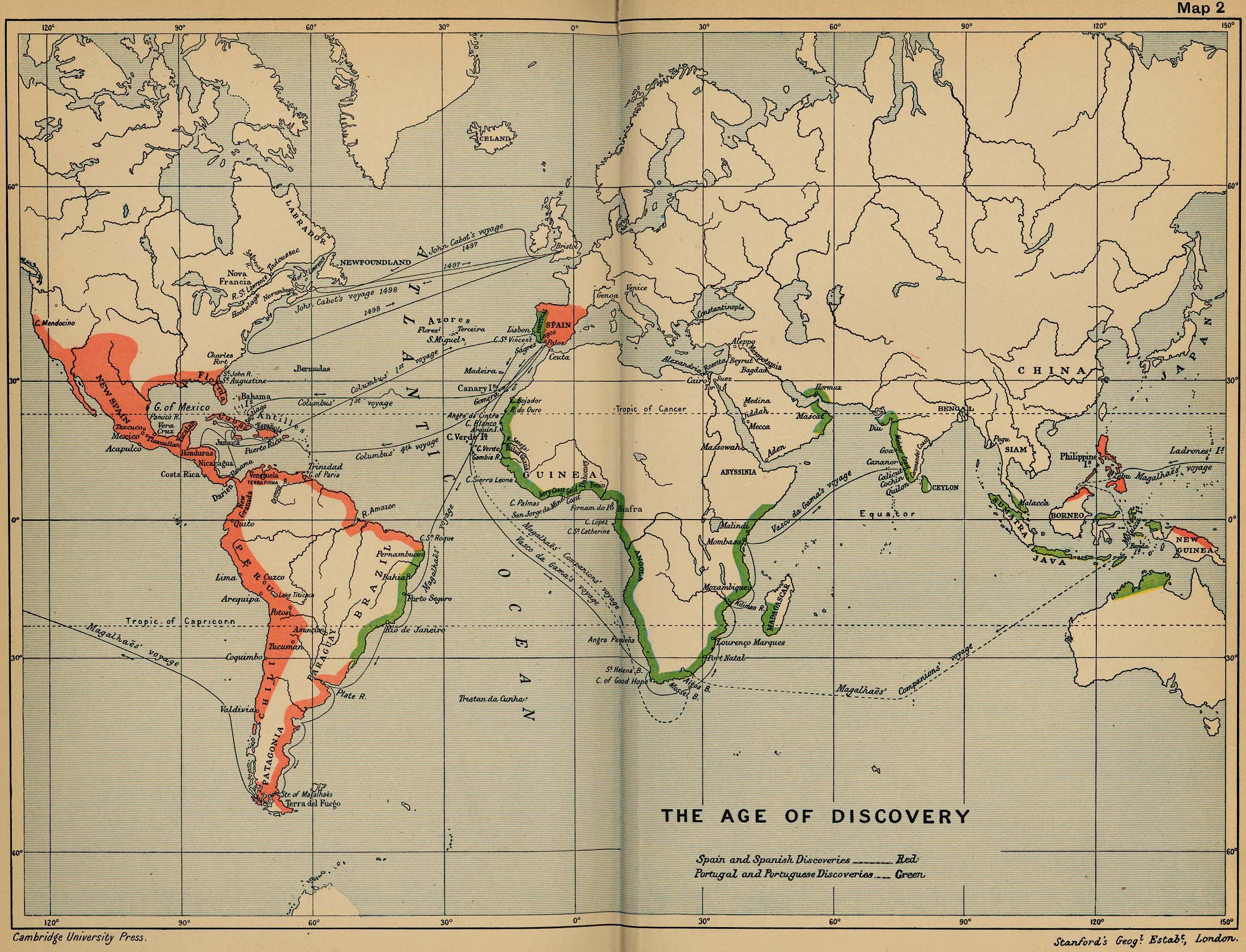

সেই প্রচেষ্টার প্রথম সুফল আসে ভাস্কো দা গামার হাত ধরে, ১৪৯৮ সালে। কিন্তু উক্ত সফল অভিযানের পূর্বে আরেকটি ব্যর্থ অভিযান পুরো ইউরোপের ভাগ্য বদলে দেয়। সেটা ছিল ১৪৯২ সালে। সেই বছর ইতালীয় নাবিক কলম্বাস স্প্যানিশ রাজা ফার্দিনান্দ ও রানী ইসাবেলার পৃষ্ঠপোষকতায় সমুদ্রপথে সরাসরি ভারতে পৌঁছাবার ব্রত নিয়ে অভিযানে নামেন। কিন্তু তিনি ভুল করে চলে যান এক অজানা ভূমিতে। সেখানে তিনি লালচে রঙের অধিবাসীদের সাক্ষাৎ পান, যারা কিনা পরবর্তীতে তার ভুলের জন্যই পরিচিত হয় রেড ইন্ডিয়ান নামে। কলম্বাস তার সফলতার প্রমাণস্বরূপ কিছু রেড ইন্ডিয়ান ও সামান্য কাঁচা সোনা সাথে নিয়ে যান। আর এটাই ছিল সূচনা। এরপর ঔপনিবেশিক যুগের সমাপ্তি পর্যন্ত ইউরোপীয়রা আমেরিকা থেকে শুধু নিয়েই গেছে।

আমেরিকা আবিষ্কারের সাথে সাথে ইউরোপীয়রা আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত নতুন নতুন অঞ্চলের সন্ধান পায়। সাব-সাহারা হতে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত অঞ্চলটি ছিল তৎকালীন সভ্যতাসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন। ইউরোপীয় জাতিগুলো অনেকটা জোরপূর্বক আমেরিকা ও আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে। কারণ, উভয় অঞ্চলের অধিবাসীরা সংখ্যায় আগন্তুক ইউরোপীয়দের চেয়ে বহুগুণ বেশি থাকা সত্ত্বেও তারা ছিল রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন এবং সামরিক দিক দিয়ে অত্যন্ত দুর্বল।

বিশেষ করে আমেরিকায় বসবাসরতদের অবস্থা এতটাই দুর্বল ছিল যে, ১৫১৯ সালে হার্নান কোর্টেস মাত্র ৫০০ জন সৈন্য নিয়ে মেক্সিকোর অ্যাজটেক সাম্রাজ্যের পতন ঘটান। একইভাবে ১৫৩২ সালে ফ্রান্সিসকো পিজারো মাত্র ২০০ জন সৈন্য নিয়ে পেরুর ইনকা সাম্রাজ্যে আক্রমণ করে সফলতা অর্জন করে। যদিও এ জন্য তারা উভয়েই স্থানীয় রাজনৈতিক অস্থিরতাকে ব্যবহার করেছিল। কিন্তু দিন শেষে ওই সামান্য কিছু ইউরোপীয় আমেরিকার অধিকাংশ অঞ্চল স্প্যানিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করে। অতঃপর অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিগুলো আমেরিকায় ঘাঁটি গাড়তে শুরু করে।

আফ্রিকা ও আমেরিকা মহাদেশ দুটো বিচ্ছিন্ন ছিল আটলান্টিক মহাসাগরের বিশালতার দ্বারা। ইউরোপীয়রাই প্রথমবারের মতো এই দুই মহাদেশের অধিবাসীদের এক করে। তবে তা ছিল তাদের নিজেদের স্বার্থেই। কারণ আমেরিকায় আবিষ্কৃত স্বর্ণখনিগুলো থেকে স্বর্ণ উত্তোলনের জন্য তাদের প্রচুর পরিমাণ জনশক্তির প্রয়োজন ছিল। তাই প্রথমে তারা স্থানীয় আদিবাসীদের ব্যবহার শুরু করে। কিন্তু শীঘ্রই স্থানীয় শ্রমিকদের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম বলে পরিগণিত হয়। এর সমাধানস্বরূপ সামনে আসে আফ্রিকার নাম।

ইউরোপীয়রা আফ্রিকা থেকে আমেরিকায় জনশক্তি আমদানি শুরু করে ষোড়শ শতাব্দী থেকে। কিন্তু সেই জনশক্তি আমদানি বর্তমান সময়ের মতো ছিল না। বরং অনেকটা জোরপূর্বক আফ্রিকানদের আমেরিকায় দাস হিসেবে নিয়ে যাওয়া হতো। অন্যদিকে আফ্রিকার ক্ষমতাধর ব্যক্তিরাও স্বর্ণের বিনিময়ে ইউরোপীয়দের কাছে দাস বিক্রি করত। কিন্তু উক্ত ক্ষমতাবানরা কখনোই কল্পনা করেনি যে, তারা তাদের স্বজাতীয়দের কোনো দুঃস্বপ্নের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আর এভাবেই শুরু আটলান্টিক মহাসাগরকে কেন্দ্র করে কুখ্যাত দাস ব্যবসা, যা পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে চলেছে।

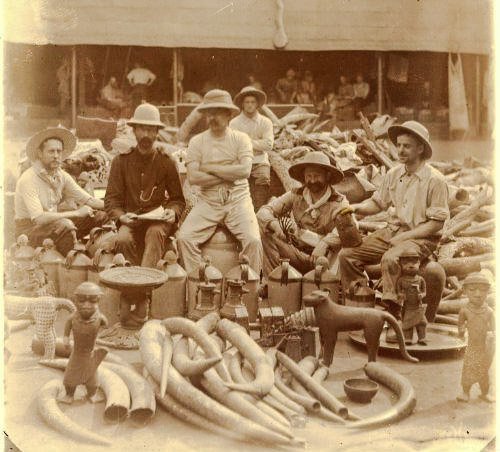

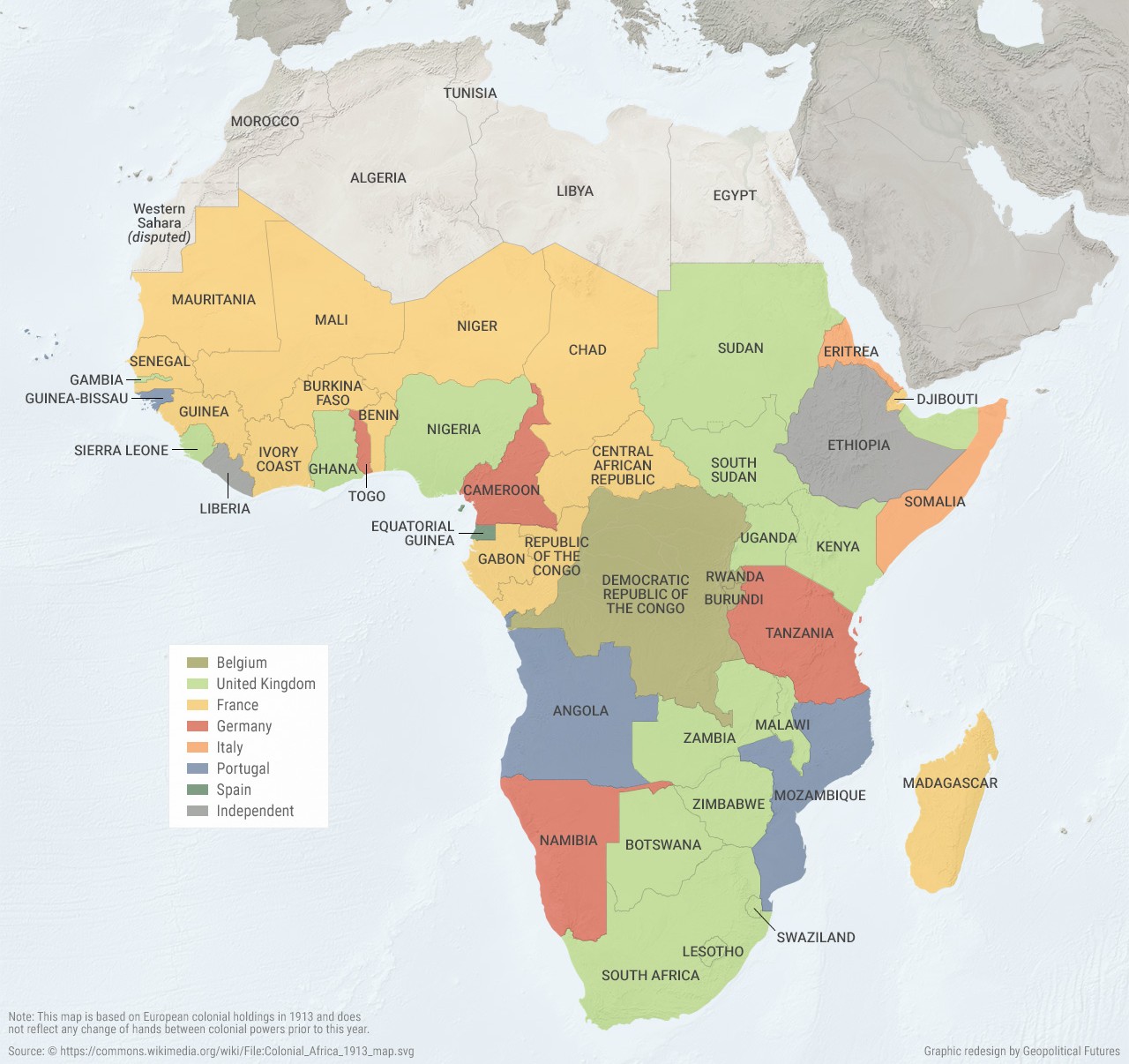

ইউরোপীয়রা আফ্রিকা থেকে শুধু দাস নিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, আফ্রিকার বিভিন্ন অংশে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্বল রাজ্যগুলো ছিল, সেগুলোর উপরও তারা চালায় এক রাজকীয় লুটতরাজ। তবে উপনিবেশ স্থাপনের প্রাথমিক যুগে উক্ত লুটতরাজ তেমন তীব্র আকার ধারণ করেনি। মূলত তা ভয়ানক রূপ ধারণ করে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে। কারণ ওই সময় পুরো আফ্রিকাকে ইউরোপীয় জাতিগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। এই ভাগাভাগি ছিল স্কেল নিয়ে মানচিত্রের উপর দাগ টানার মতো। আর যার ভাগে যে অঞ্চল পড়েছে, তারাই সেখানে লুটতরাজ চালিয়েছে।

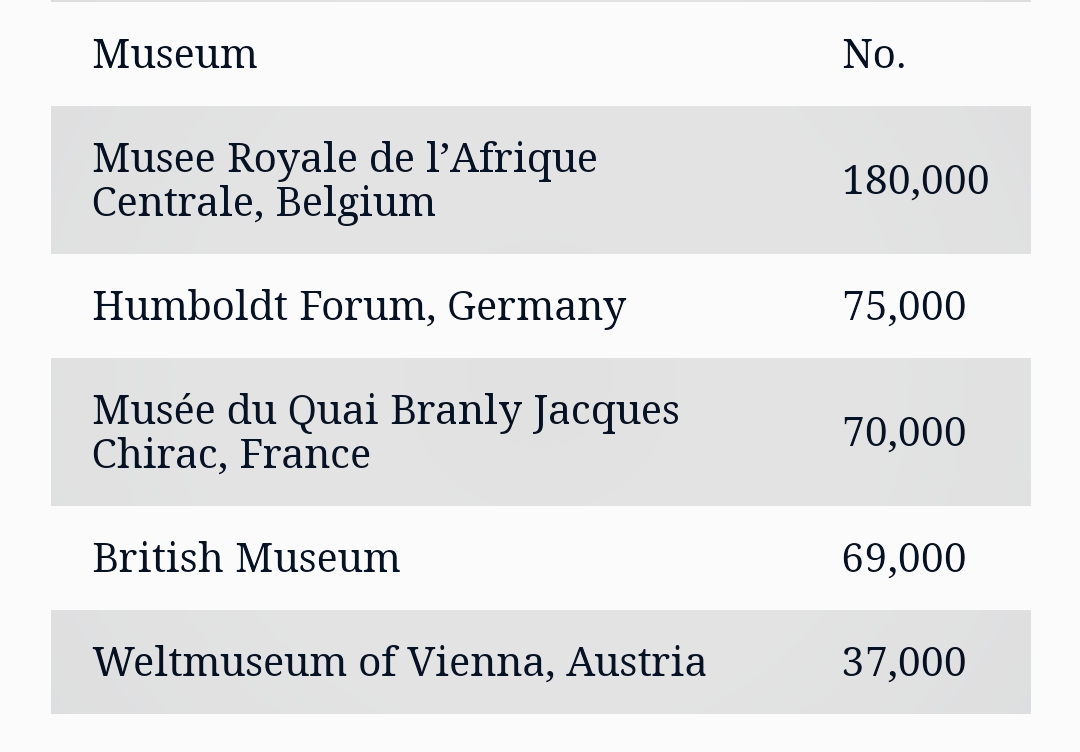

আফ্রিকায় ইউরোপীয়দের লুটতরাজের মূল ধাক্কাটি পড়ে স্থানীয়দের তৈরি বিভিন্ন শিল্পকর্মের উপর। বর্তমান হিসেব অনুযায়ী আফ্রিকা মহাদেশের নব্বই শতাংশের বেশি শিল্পকর্ম ও ঐতিহাসিক নিদর্শন উক্ত মহাদেশের বাইরে চলে গেছে। তার সিংহভাগই রয়েছে গুটিকয়েক ইউরোপীয় জাদুঘরে। স্বাধীনতা অর্জনের পর আফ্রিকান দেশগুলো ঐ লুটকৃত শিল্পকর্মের প্রত্যাবাসন দাবি করলেও ইউরোপীয়রা বারংবার তা নাকচ করে দিয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে উপনিবেশ স্থাপন

যাত্রাপথে আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশের দখলদারিত্ব অর্জন করলেও ইউরোপীয়রা তাদের মূল লক্ষ্য ভারতীয় উপমহাদেশের কথা কখনোই ভুলে যায়নি। তবে আমেরিকা আবিষ্কারের ফলে প্রচুর স্বর্ণ তাদের হস্তগত হয়। আর এই স্বর্ণ দিয়েই ইউরোপীয়রা ভারতীয়দের বোঝাতে সক্ষম হয় যে, তারাই এই পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়ী। অর্থাৎ তুলা, মসলা, রেশমসহ বিভিন্ন ভারতীয় পণ্য তারা যেকোনো মূল্য দিয়েই কিনতে রাজি। এর ফলে ভারতীয়রা তাদের দিকেই ছুটতে থাকে।

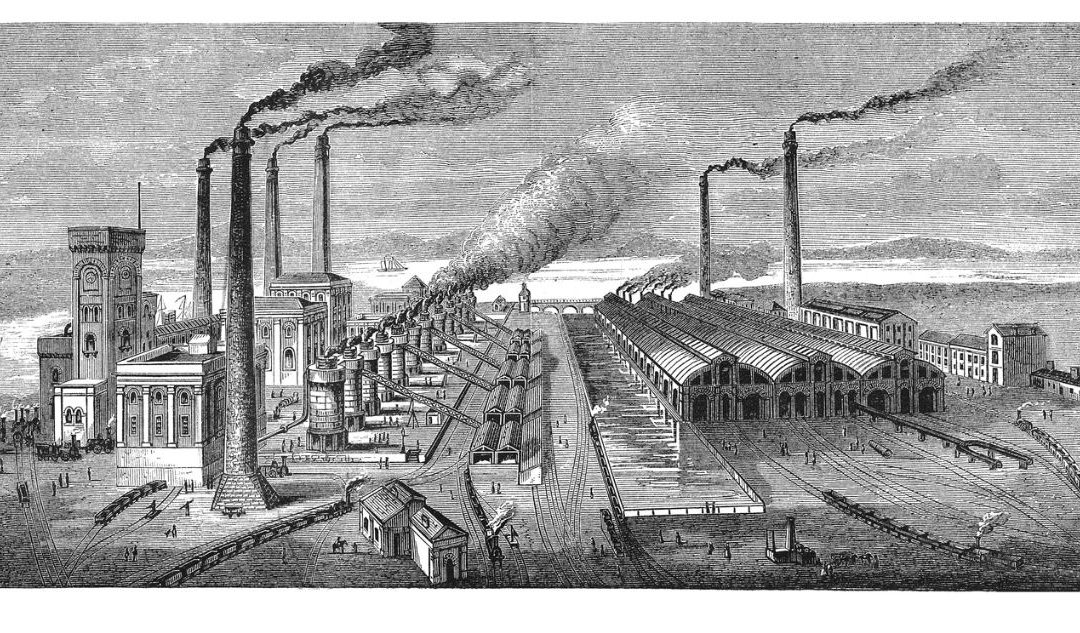

ইউরোপীয়দের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্থানীয় ব্যবসায়ীরা একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে তৎকালীন মোঘল সাম্রাজ্য ইউরোপীয়রা ভারত থেকে কী কিনছে অথবা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের এতে কেমন ক্ষতি হচ্ছে এসব নিয়ে মাথা ঘামায়নি। কারণ তাদের ফলেই রাজকোষে প্রচুর স্বর্ণ শুল্ক হিসেবে জমা পড়ছিল। এতে ইউরোপীয়রাও কিছু রাষ্ট্রীয় সুবিধা আদায় করে নিতে সক্ষম হয়। কিন্তু দিন শেষে দেখা গেল এই ভিনদেশী ব্যবসায়ীরা এ দেশ থেকে বিভিন্ন কাঁচামাল কিনে নিয়ে যাচ্ছে। আর সেই কাঁচামাল নিয়ে ইউরোপের কল-কারখানাগুলো সচল রাখছে। বিপরীতে থাকা দেশীয় পণ্য উৎপাদন কেন্দ্রগুলোতে কাঁচামালের অভাব দেখা দিচ্ছে। ফলশ্রুতিতে স্থানীয় অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে।

ইউরোপীয়রা ভারতে এসে সর্বপ্রথম স্থানীয় ব্যবসায়ীদের জায়গা দখল করে নেয়। তারপর তারা নিজেদের মধ্যেই প্রতিযোগিতায় শুরু করে। অর্থাৎ ব্রিটিশ, ফরাসি, ডাচ ও পর্তুগিজসহ যে সকল জাতি ভারতে এসেছিল, তারা স্থানীয় বাজারে একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। শেষমেষ এই আধিপত্য অর্জনের লড়াইয়ে ব্রিটিশরা বিজয় লাভ করে। তবে এই বিজয় অর্জনের সাথে সাথে ব্রিটিশরা এটাও বুঝতে পারে যে, এই উপমহাদেশে মোঘলদের ক্ষমতা ফুরিয়ে এসেছে। আর এখনই সঠিক সময়ে অর্থনৈতিক আধিপত্য সুসংহত করার সাথে সাথে রাজনৈতিক আধিপত্যের বিস্তার ঘটানো।

রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশদের সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ ছিল পলাশীর যুদ্ধ। উক্ত যুদ্ধে জয়লাভ করার মাধ্যমেই এই উপমহাদেশে তাদের ভাগ্য পুরোদমে পরিবর্তিত হয়ে যায়। সূচনা হয় সম্পদ পাচারের নতুন এক যুগের। অর্থনীতিবীদ অধ্যাপক উৎষা পাটনিকের গবেষণা অনুযায়ী, ব্রিটিশরা ১৭৬৫ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে মোট ৪৫ ট্রিলিয়ন ডলার ব্রিটেনে পাচার করেছিল।

এই পাচার সম্ভব হয়েছিল অতি দক্ষতার সাথে বিশেষ কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে। প্রথমত, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজস্ব আদায় করত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। কোম্পানির কর্মচারীরা রাজস্ব আদায় করে কোম্পানি কোষাগারে জমা দিত। অন্যদিকে সেই আদায়কৃত রাজস্ব দিয়েই আবার স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে বিভিন্ন পণ্য ও তার কাঁচামাল ক্রয় করা হতো। অর্থাৎ জনগণের প্রদানকৃত রাজস্ব দিয়েই আবার জনগণের কাছ থেকে পণ্য ক্রয়। তবে কোম্পানির পক্ষে এই রাজস্ব আদায় এবং পণ্য ক্রয়ের কাজ করতো ভিন্ন ভিন্ন কর্মচারীরা। ফলে স্থানীয়রা কখনো ধরতেই পারেনি তাদের পেছনে কী চলছে।

একই সাথে সেই সময় ইউরোপে চলছিল শিল্প বিপ্লব। আর যদি বলা হয়, বাষ্প ইঞ্জিন শিল্প বিপ্লবের সূচনা করেছিল, তাহলে বলতে হবে- ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে বিশেষ পদ্ধতিতে পাচারকৃত পণ্য ও তার কাঁচামাল উক্ত বিপ্লবকে স্থায়িত্ব দান করেছে। ব্রিটিশরা ভারত থেকে বিভিন্ন পণ্যের কাঁচামাল নিয়ে নিজেদের কল-কারখানা চালু রেখেছে, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে এবং উৎপাদিত পণ্য পৃথিবীব্যাপী নিজেদের ট্রেডমার্ক দিয়ে বিক্রি করেছে। এ যেন ছিল ঢিল না মেরে পাখি মারার মতো। অর্থাৎ তারা কোনো কিছু বিনিয়োগ না করেই শতভাগ লাভ নিজেদের পকেটে পুরেছে।

এশিয়ার অন্যান্য সম্রাজ্য

উসমানীয়, সাফাভিদ ও চীনা সাম্রাজ্য ভারতীয় উপমহাদেশে উপনিবেশবাদের সূচনাকালে মোটামুটি সোজা মেরুদন্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তবে এর মধ্যে চীনাদেরকে উপনিবেশবাদের তেমন স্বাদ গ্রহণ করতে হয়নি। এটা হয় চীনের ভৌগলিক অবস্থান অথবা তাদের রাজনৈতিক দক্ষতার জন্য। কিন্তু তারপরও চীন থেকে চুরি যাওয়া শিল্পকর্ম ইউরোপীয় জাদুঘরগুলোতে অপ্রতুল নয়। এছাড়া আফিম যুদ্ধ এবং হংকং দখলের মতো ঘটনাগুলো ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যদিকে উসমানীয় ও সাফাভিদ সাম্রাজ্যদ্বয়ের উপর উপনিবেশবাদের মূল আঘাত এসে পড়ে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। অনেকটা একই পদ্ধতিতে এই সাম্রাজ্য দুটোর উপর ইউরোপীয়রা তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। এখানেও তারা ভারতের মতো ব্যবসায়ী হিসেবে প্রবেশ করে। তারপর আমেরিকা থেকে আনা স্বর্ণ দিয়ে তারা ভারতীয়দের মতো উসমানীয় ও সাফাভিদ সাম্রাজ্যের নাগরিকদের বাগে আনতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে স্থানীয় প্রশাসনও শুল্ক হিসেবে ইউরোপীয়দের প্রদানকৃত স্বর্ণের কারণে বেজায় খুশি ছিল। কিন্তু প্রশাসকদের উক্ত আত্মহারা ভাবই সাম্রাজ্যদ্বয়ের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়।

ইউরোপিয়ানরা স্বর্ণের বিনিময়ে উসমানীয় ও সাফাভিদ সাম্রাজ্য থেকে বিভিন্ন পণ্যের কাঁচামাল কিনতে থাকে। অন্যদিকে স্বর্ণের বিনিময়ে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা আনন্দচিত্তে যেকোনো কিছুই বিক্রি করতে রাজি ছিল। এর ফলে দেখা যায় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের হাতে প্রচুর স্বর্ণ চলে আসে। কিন্তু একইসাথে স্থানীয় কলকারখানাগুলো পণ্য উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল না পেয়ে অকেজো হয়ে পড়ে। কারণ সব কাঁচামাল তো ইউরোপ চলে গেছে। পরের বছর ঐ ইউরোপীয়রা স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয়কৃত কাঁচামাল দিয়ে পণ্য উৎপাদন করে সেই পণ্য আবার স্থানীয় বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে আসে। এর ফলে ইউরোপীয়রা যে স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে স্থানীয়দের খুশি করছিল, সময়ের ধারাবাহিকতায় তার চেয়ে বেশি স্বর্ণমুদ্রা ইউরোপে ফিরে যায়।

উসমানীয় ও সাফাভিদ সাম্রাজ্যদ্বয়ের স্থানীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে ভেঙে পড়েছে তা বুঝতে স্থানীয় প্রশাসকদের অনেক দেরি হয়ে যায়। কিন্তু তারপরও তারা এই অবস্থার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেন। এর জন্য তারা পরামর্শকও নিয়োগ দেন। কিন্তু সমস্যা ঠিক এই পরামর্শকদের নিয়েই। কারণ পরামর্শকরা ছিল সবাই ইউরোপীয়। আর এই পরামর্শকরা এতটাই প্রভাবশালী হয়ে ওঠে যে, পরবর্তীতে সাম্রাজ্যের যেকোনো কাজ বাস্তবায়ন করা ইউরোপীয়দের হস্তক্ষেপ ছাড়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। উভয় সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ, সামরিক বাহিনীর উন্নয়ন এবং রেললাইন তৈরির করার মতো বড় বড় বিষয়গুলো চলে যায় ইউরোপীয়দের হাতে।

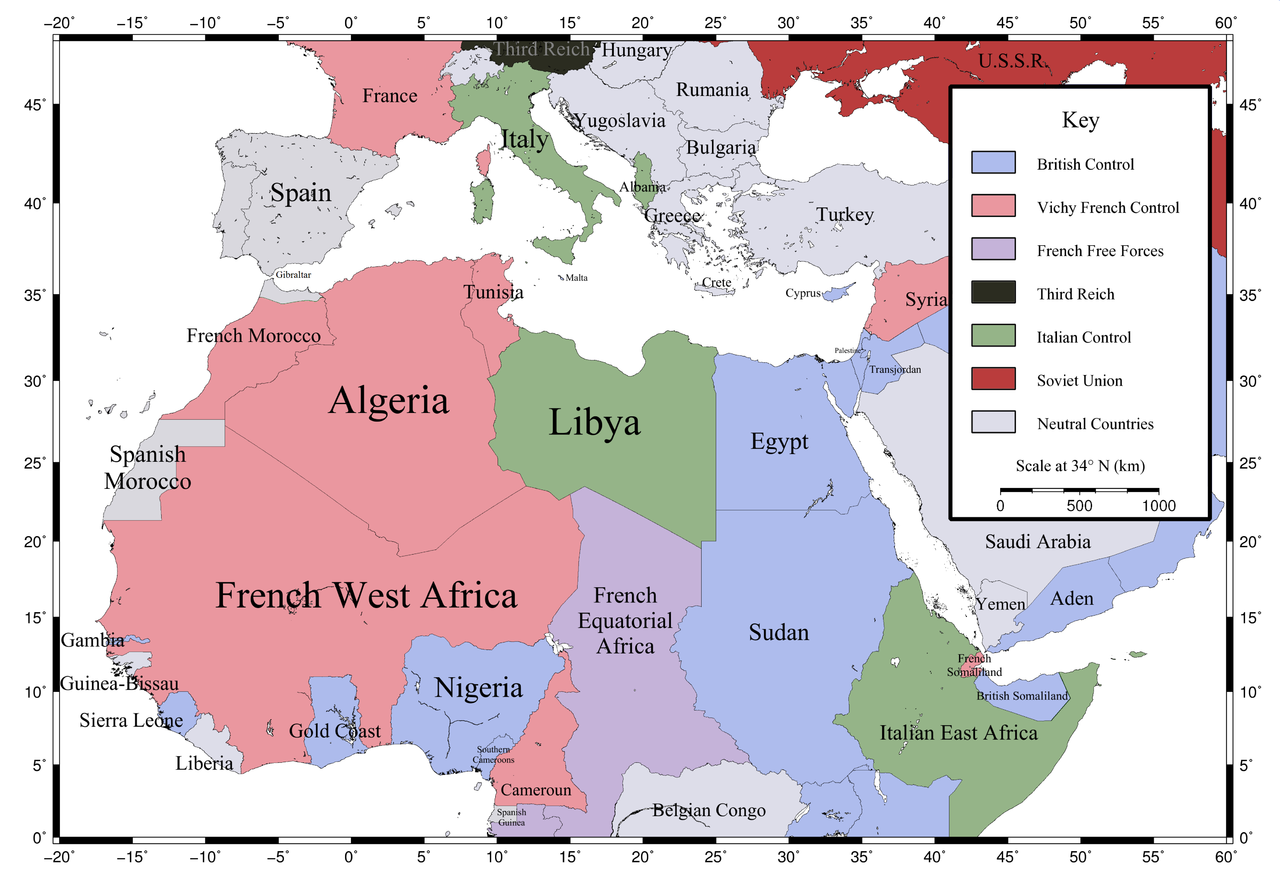

এত কিছুর পরও উক্ত সাম্রাজ্যগুলোর জন্য একটা সুখকর বিষয় ছিল। আর তা হলো, এদেরকে ইউরোপীয়রা ভারতীয় উপমহাদেশের মতো গোগ্রাসে গিলতে পারেনি। বরং তারা এই সাম্রাজ্য দুটোর সীমানা যথাক্রমে উসমানীয়দের ক্ষেত্রে বর্তমান তুরস্ক এবং সাফাভিদদের ক্ষেত্রে বর্তমান ইরান পর্যন্ত সংকুচিত করে দেয়। এর মধ্যে উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত উত্তর আফ্রিকা ও অন্যান্য অঞ্চল ফরাসি ও ব্রিটিশরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়। অন্যদিকে আফগানিস্তান নিয়ে শুরু হয় রাশিয়া এবং ব্রিটেনের মধ্যে ইতিহাস বিখ্যাত ‘দ্য গ্রেট গেম‘।

শেষকথা

বর্তমান ইউরোপের বিস্ময়জাগানিয়া অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আমাদের মোহিত করে। কিন্তু আমরা এ কথা ভেবে দেখি না যে, কত লক্ষ শোসিতের লাশের উপর তা দাঁড়িয়ে আছে। ইউরোপীয়রা উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে গিয়ে আমেরিকায় রেড ইন্ডিয়ানদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। আফ্রিকাকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে এবং তাদের সংস্কৃতি ও শিল্প ধ্বংস করেছে। আর ভারতীয় উপমহাদেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষ খুন করেছে। হয়তো এই গণহত্যা ও লুটপাটের সদুত্তর পাওয়া সম্ভব নয়।

বরং এ কথা স্মরণে রাখা জরুরি, ইউরোপীয়রা ভারতে হিন্দু-মুসলিম সংঘাত, আফ্রিকায় একাধিক ক্ষুদ্র গোত্রের মধ্যে জাতিগত দাঙ্গা, উসমানীয় সাম্রাজ্যে আরব-তুর্কি সংঘাত এবং অন্যান্য উপনিবেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টির মাধ্যমে শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু আসল কথা হলো, ভিনদেশ থেকে কেউ এসে স্বজাতীয়দের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করলেই কি আমরা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করব। এটা কি আমাদের দুর্বলতা নয়? ইউরোপীয়রা ঝোপ বুঝে কোপ দিয়ে সফল হয়েছে ঠিকই। কিন্তু আমরাও নির্বোধের মতো সেই ঝোপের ভেতরই মাথা দিয়ে বসে ছিলাম।

আমাদের এখন উচিত ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়া। কেননা ঔপনিবেশিক যুগের সমাপ্তি হলেও আধুনিক ঔপনিবেশিক যুগের সূচনা হয়ে গেছে। পশ্চিমা বিশ্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে সাবেক উপনিবেশগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করছে। এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য রাজনৈতিক অস্থিরতা নিরসন করতঃ স্থানীয় অর্থনীতি সুসংহত করতে হবে। এর ফলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে।