ঘিলি স্যুট পরিহিত একজন স্নাইপার

আজকের লেখাটি পড়া শুরুর আগে উপরের ছবিটি একবার ভালো করে খেয়াল করুন। কী দেখতে পাচ্ছেন? বন-জঙ্গলের মাঝে অস্ত্র হাতে বসে আছেন এক স্নাইপার। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, তার পোষাকের ডিজাইন ও রঙের সাথে আশেপাশের পরিবেশ এতটাই মিলে গেছে যে, খুব কাছ দিয়ে গেলেও সহজে তার অস্তিত্ব আমাদের নজরে আসবে না। অর্থাৎ তিনি বিশেষ এক ধরনের ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন যা কিনা আশেপাশের পরিবেশের সাথেই তাকে মিলিয়ে দিচ্ছে। ইংরেজীতে একে বলা হয় ক্যামোফ্লাজ (Camouflage)। আর সামরিক বাহিনীর এমন ছদ্মবেশ ধারণের নানা কৌশল নিয়েই সাজানো হয়েছে আজকের লেখাটি।

নিজেদের বাহিনীর নানা সদস্য এবং সেই সাথে বাহিনীর ব্যবহার করা বিভিন্ন যানবাহন, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি যাতে সহজে শত্রুপক্ষের নজরে না আসে কিংবা সেই জিনিসটির প্রকৃত পরিচয় যাতে শত্রুপক্ষের কাছে গোপন থাকে, সেজন্যই মূলত এমন ছদ্মবেশের আশ্রয় নিয়ে থাকে বিশ্বের সব দেশের সামরিক বাহিনীগুলো। বিভিন্ন সাঁজোয়া যান, জাহাজ, এমনকি বিমানও বাদ যায় না ছদ্মবেশ ধারণের এ তালিকা থেকে।

আঠারো শতকের মাঝামাঝি দিকে বেশ কিছু প্রতিরক্ষা বাহিনীতে প্রথম ক্যামোফ্লাজ ব্যবহারের কথা জানা যায়। অবশ্য এখনকার তুলনায় সেগুলো ছিলো খুবই সাধারণ মানের। প্রথমে তাদের ব্যবহারের জন্য সবুজ রংয়ের পোষাক দেয়া হয়েছিলো। পরবর্তীতে সেগুলো বদলে দেয়া হয় ম্যাটম্যাটে বাদামী রংয়ের পোষাক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই মোটামুটি বড় পরিসরে ক্যামোফ্লাজের শরণাপন্ন হতে শুরু করে সামরিক বাহিনীগুলো। তখন একপক্ষের ব্যবহৃত দূর পাল্লার কামান এবং বিমান সহজেই অপরপক্ষের বেশ ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম হচ্ছিলো। ফলে শত্রুকে বোকা বানিয়ে এসব ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতেই ধীরে ধীরে ক্যামোফ্লাজের কৌশল ছড়িয়ে পড়ে সবদিকে।

আজকের লেখায় মূলত সামরিক বাহিনীর সদস্যদের পোষাকের পাশাপাশি বিভিন্ন সাঁজোয়া যান, জাহাজ ও যুদ্ধ বিমানে ক্যামোফ্লাজের কৌশল নিয়েই কিছুটা সময় গল্প করে কাটাবো আমরা।

পোষাক

যুক্তরাষ্ট্র ও চিলির নৌ বাহিনীর দুই সদস্য

প্রথমে আসা যাক একজন সৈন্যের পোষাকের কথাতেই। তাদের পোষাকের রঙ এবং ডিজাইন এমনভাবে বেছে নেয়া হয়, যাতে সেগুলো চারপাশের পরিবেশের সাথে খুব সহজেই মিলে যায়। যেমন- বনাঞ্চলে নিয়োজিত একজন সেনা সদস্যের পোষাকে সবুজ ও বাদামী রঙই প্রাধান্য পায়। আশেপাশের গাছপালা ও কাদামাটির সাথে মিশে যেতে এটা তাদের সাহায্য করে। আবার পাহাড় ঘেরা এলাকায় যেসব সেনা যুদ্ধরত থাকেন, তাদের পোষাক তামাটে বর্ণের হয়। অন্যদিকে শীতপ্রধান এলাকায়, যেখানে সাধারণত তুষারপাত হয়, সেখানে একজন সৈন্যের পোষাকে সাদা ও ধূসর রঙের প্রাধান্য থাকে। আর পোষাকের পাশাপাশি সৈন্যরা তাদের মুখেও রঙ মেখে নেন যাতে করে আশেপাশের পরিবেশ থেকে তাদের আলাদা করাটা বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে যায়।

মুখে রঙ মেখে ছদ্মবেশ নেয়া এক সৈনিক

সৈনিকদের পোষাকের দিকে তাকালে আমরা দেখবো- সেখানে রয়েছে আঁকাবাঁকা অসংখ্য রেখার মিলনমেলা। আর সেসব রেখা পরবর্তীতে হরেক রকম রঙে রাঙিয়ে করে তোলা হয়েছে অদ্ভুত রকমের সুন্দর এক ডিজাইন। এসব করার মূল উদ্দেশ্য একটাই- শরীরের সীমারেখাকে দৃষ্টির আড়াল করে দেয়া। আমরা সাধারণত মানুষকে যেভাবে দেখে থাকতে অভ্যস্ত, ক্যামোফ্লাজে একজন সৈনিকের পোষাক তেমন থাকে না। তখন তার পোষাকে থাকা নানা রঙ আমাদের মস্তিষ্ককে বোকা বানিয়ে দেয়। সে তখন সেসব রঙের সাথে আশেপাশে থাকা গাছপালা, পাতা, কাদামাটি ইত্যাদিকে মিলিয়ে দেয়। এজন্য খুব কাছে থাকা সত্ত্বেও খুব ভালোভাবে খেয়াল না করলে প্রতিপক্ষ সেই সৈন্যকে দেখতে পায় না।

সাঁজোয়া যান

Ferret Armored Car

ভূমিতে চলাচল করা বিভিন্ন সাঁজোয়া যানের ক্যামোফ্লাজের ধরণটা আবার পোষাকের থেকে আলাদা। কারণ এগুলোকে মূলত আকাশ থেকে প্রতিপক্ষের কোনো বিমান যাতে সহজে শনাক্ত করতে না পারে, সেই কথাটি মাথায় রেখে ছদ্মবেশ দেয়া হয়। মূলত যানটির আকার গোপন রাখা এবং এর উজ্জ্বলতা যাতে উপর থেকে বোঝা যা যায়, সেজন্যই ক্যামোফ্লাজের আশ্রয় নেয়া হয়। তবে যদি একে শনাক্ত করা যায়, তবুও যাতে প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিকভাবে শত্রুপক্ষ অবগত হতে না পারে সেই বিষয়টিও মাথায় রাখা হয়।

হরেক রঙে সাজানো সাঁজোয়া যান

পোষাকের মতো এখানেও হরেক রকম রঙের বৈচিত্র্য আনা হয় আশেপাশের পরিবেশের সাথে যানটাকে যতদূর সম্ভব মেলানোর জন্য। তবে মাঝে মাঝে চলাচলের কারণে এগুলো এতটাই ময়লা হয়ে যায় যে তখন আসলে রঙের বৈচিত্র্যও খুব একটা কাজে আসে না। আবার যানটি ভেজা থাকলে আকাশে উড়ে চলা কোনো বিমানের পক্ষে উজ্জ্বলতার কারণে একে শনাক্ত করা সহজ হয়। উদাহরণ হিসেবে ১৯৪০ সালের দিকে ব্রিটিশ আর্মির নর্থ আফ্রিকান ক্যাম্পেইনের কথা বলা যায়। সেখানকার পাথুরে মরুভূমির পরিবেশের সাথে তাদের যানগুলোকে মিলিয়ে নিতে ছয় রঙের সমাহারে সাজানো হয়েছিলো। সেই সাথে সরলরেখা তো ছিলোই। আবার ল্যান্ড রোভার টু-এ সিরিজের পরিভ্রমণকারী যানগুলোতে ব্রিটিশ আর্মির পক্ষ থেকে কিছুটা গোলাপী রঙ ব্যবহার করা হয়েছিলো। কারণ দেখা গিয়েছিলো যে, মরুভূমিতে কিছুটা দূরত্ব থেকে দেখলে সেসব গাড়িকে মাটির রঙের থেকে আলাদা করতে বেশ বেগ পেতে হয়।

শুধু রঙই না, পাশাপাশি প্রতিপক্ষের চোখ এড়াতে কখনো কখনো এসব যানের উপর নেট ব্যবহার করা হয়। সেসব নেটের রঙ এবং গঠন আশেপাশের পরিবেশের সাথে মিলে গিয়ে ভেতরে থাকা যানটিকে আড়াল করে দিতে সক্ষম হয়। কখনো কখনো আবার আশেপাশের গাছ থেকে বিভিন্ন ডাল কেটে এনে সেগুলো দিয়ে সাঁজোয়া যানগুলোকে আড়াল করার কাজটি সারা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এসব কৌশল অবলম্বন করে শত্রু ও মিত্র উভয় পক্ষই ট্যাঙ্ক, জিপ, প্লেন, অস্ত্রশস্ত্র, বিভিন্ন ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, এমনকি পুরো আর্মি ক্যাম্পই আড়াল করে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলো!

Marder Armored Vehicle

British 8 Inch Howitzer

জাল সাজাচ্ছেন এক সেনাসদস্য

ট্যাঙ্কের ক্যামোফ্লাজ

যুদ্ধজাহাজ

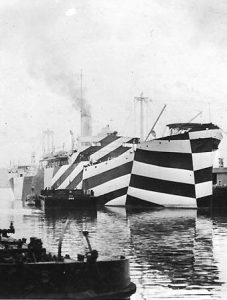

স্থল থেকে এবার একটু জলের দিকে যাত্রা করা যাক। বিশ শতকের আগপর্যন্ত যুদ্ধজাহাজগুলোতে খুব দূর পাল্লার অস্ত্র ব্যবহার করা হতো না বলে তখনকার সময়ে সেগুলোকে ছদ্মবেশ দেয়ার দরকারও পড়ে নি। তবে বিশ শতকের শুরুর দিকে এসে পরিস্থিতি পাল্টাতে শুরু করে।

এখানে একটা কথা অবশ্যই এসে যায়। স্থলে থাকাকালে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের পোষাক কিংবা তাদের ব্যবহৃত নানা সাঁজোয়া যানে যেমন ক্যামোফ্লাজের আশ্রয় নেয়া হয়েছিলো, তা যে আর সমুদ্রের অথৈ জলরাশিতে খাটবে না তা তো একবার চোখ বন্ধ করেই বলে দেয়া যায়। কারণ সাগরের বুকে চলমান একটি জাহাজকে খুব সহজেই শনাক্ত করা সম্ভব। তাহলে এখানে কীভাবে ক্যামোফ্লাজ কাজ করবে?

USS West Mahomet

USS Northampton

HMT Olympic

HMS Argus

HMS President

আসলে এখানে বেশ চমৎকার বুদ্ধি খাটানো হতো। মূলত সাদা-কালো রেখা দিয়ে সাজিয়ে তোলা হতো জাহাজগুলোকে। আর সেই সাজানোর কাজটি এমনভাবে সারা হতো যাতে দূর থেকে প্রতিপক্ষ দেখে সেই জাহাজটির আকার-আকৃতি, দূরত্ব, যাত্রার দিক, গতি ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে না পারে। ফলে সহজেই বোকা বনে যেতো তারা। এমনকি কখনো কখনো প্রতিপক্ষকে ধোঁকা দিতে নকল কামানের নলও এঁকে রাখা হতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে অবশ্য রাডারের ক্রমশ উন্নতি যুদ্ধজাহাজে ক্যামোফ্লাজকে অর্থহীন করে ছেড়েছে।

যুদ্ধবিমান

জল-স্থলের কাহিনী ছেড়ে এবার আকাশের দিকে যাত্রা করা যাক। সমুদ্রের বুকে বিভিন্ন যুদ্ধজাহাজের ক্যামোফ্লাজ কঠিন থাকলেও তাদের গতি কখনোই যুদ্ধবিমানের ধারেকাছে যেতে পারবে না। আর এখানেই যুদ্ধবিমানগুলোর ক্যামোফ্লাজে আসে বিপত্তি। কারণ তাদের পটভূমি কিংবা পরিবেশ খুব দ্রুতই পরিবর্তন হয়ে যায়, সেটা পর্যবেক্ষক বিমানের উপরে (আরেকটা বিমান থেকে) বা নিচে (ভূমিতে বা আরেকটা বিমানে) যেখানেই থাকুক না কেন।

Ukrainian Su-25

এজন্যই যুদ্ধবিমানগুলোকে আগে নিচের দিকে হালকা রঙে এবং উপরের দিকে ঘন রঙে সাজানো হতো। তবে আধুনিক যুদ্ধবিমানগুলোতে যেমন এসেছে অকল্পনীয় পরিমাণ গতি, তেমনি বেড়েছে রাডার ও মিসাইলের উপর নির্ভরশীলতা। এজন্যই এখন বরং স্টেল্থ প্রযুক্তিই বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে।

প্রযুক্তিগত উন্নয়ন

এতক্ষণ ধরে আমরা মূলত জল-স্থল-আকাশপথে ক্যামোফ্লাজের কৌশল কেমন হতে পারে সেই সম্পর্কে কিছু সাধারণ ধারণা পেলাম। তবে এর সাথে প্রযুক্তির ব্যবহারের কথা না আনলে সেটা একেবারেই অর্থহীন হয়ে যায়। আমাদের বর্তমান পৃথিবীতে যেখানে দৈনন্দিন জীবনের সব ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবাধ বিচরণ রয়েছে, সেখানে মিলিটারি ক্যামোফ্লাজের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ও এর আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হবে না, সেটা তো আশা করাই যায়। এবার তাই ক্যামোফ্লাজের কিছু প্রযুক্তি নিয়েই কথা বলছি।

আজকালকার দিনে থার্মাল ইমেজিং প্রযুক্তির সাহায্যে খুব সহজেই একজন ব্যক্তির শরীর কিংবা কোনো যন্ত্রের ভেতর থেকে বের হওয়া তাপের সাহায্যে তাকে শনাক্ত করা সম্ভব। এজন্যই এসব নিয়ে কাজ চলছে যাতে শরীর কিংবা কোনো যুদ্ধযান থেকে বের হওয়া তাপও যাতে প্রতিপক্ষ শনাক্ত করতে না পারে।

আবার ইমেজ এনহেন্সমেন্ট প্রযুক্তির সাহায্যে যাতে একপক্ষ অপরপক্ষের ছবি তুলে তা বিশ্লেষণের সুযোগ না পায়, সেজন্য কাজ চলছে স্মোক স্ক্রিন নিয়ে। ঘন ধোঁয়ার প্রভাবে তখন ধোঁয়ার অপর পাশের ছবি ঘোলাটে আসবে। ফলে সঠিক তথ্য লাভে ব্যর্থ হবে ছবি তুলতে থাকা পক্ষ। এক রিপোর্টে জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বাহিনী এমন স্মোক স্ক্রিন নিয়ে কাজ করছে যা অন্যান্য দেশের নাইট ভিশন প্রযুক্তিকেও ব্যর্থ করে দিবে। কিন্তু তাদের দেশের উন্নততর থার্মাল ইমেজিং প্রযুক্তি তখনও কাজ করতে সক্ষম হবে।

যুদ্ধবিমানের কথা বলতে গিয়ে একটু আগেই স্টেল্থ প্রযুক্তির কথা উল্লেখ করেছিলাম। মূলত কোনো যুদ্ধযান যাতে রাডারে ধরা না পড়ে, সেজন্যই এ প্রযুক্তির দ্বারস্থ হতে হয়। আর এক্ষেত্রে এর সফলতাই একে পরিণত করেছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক প্রযুক্তিতে। এক্ষেত্রে একটি যুদ্ধযানের বাইরের দিকটি অসংখ্য সমতল পৃষ্ঠ কিছুটা বাঁকা করে জোড়া লাগিয়ে বানানো হয়। বাঁকা সেসব পৃষ্ঠে প্রতিপক্ষের রাডার স্টেশন থেকে আসা রেডিও তরঙ্গ বিচ্যুত হয়ে পুনরায় রাডার স্টেশনে ফিরে না গিয়ে অন্য দিকে চলে যায়। এতে করে যানটির সঠিক অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পেতে ব্যর্থ হয় প্রতিপক্ষ।

কখনো আবার একটি যুদ্ধযানকে রাডার বিশোষক (Radar Absorbent) পদার্থ দিয়েও প্রলেপ দেয়া হয়। এটি বেশ নিম্নমানের পরিবাহী। ফলে এখানে আঘাত করার পর ইলেকট্রনগুলোকে উত্তেজিত করতে রেডিও তরঙ্গের বেশি শক্তির দরকার হয়, যা তাপ হিসেবে নির্গত হয়। এর ফলে প্রতিফলিত রেডিও তরঙ্গের শক্তি বেশ কমে যায়।

এরপরই আসবে ডিকয় প্রযুক্তির কথা। ইংরেজী ডিকয় শব্দটির অর্থ ফাঁদ। অর্থাৎ এখানে প্রযুক্তির সহায়তায় একপক্ষ অপরপক্ষকে ফাঁদে ফেলার ব্যবস্থা করে থাকে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশই যুদ্ধকালীন সময়ে এর দ্বারস্থ হয়ে থাকে। ডিকয় ব্যবহার করে যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে বোকা বানানোর কৌশল অনেক আগে থেকে চালু থাকলেও আধুনিক প্রযুক্তি একে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছে। যেমন- যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী ট্যাঙ্ক থেকে শুরু করে বিভিন্ন যুদ্ধযানের এমন ডিকয়ই বানিয়েছে যেগুলো আসল যুদ্ধযানের মতোই থার্মাল সিগনেচার ও রাডারে একইভাবে ধরা পড়ে থাকে। ফলে যুদ্ধে একপক্ষ হয়তো এসবের দিকে বেশি নজর দিবে। আর অপরপক্ষ তাদের এদিকে ব্যস্ত রেখে নিজেদের আসল পরিকল্পনা অন্যদিক দিয়ে ঠিকই বাস্তবায়ন করে নিবে।

আজকালকার দিনে ফোন, টিভি, গাড়ি ইত্যাদি সবই যেখানে নামের আগে ‘স্মার্ট’ শব্দটি লাগিয়ে নিচ্ছে, সেখানে ক্যামোফ্লাজই বা বাকি থাকবে কেন? এখনকার দিনের অন্যতম চমৎকার এক প্রযুক্তি তাই স্মার্ট ক্যামোফ্লাজ। এর মাধ্যমে কম্পিউটারে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বহিরাবরণটি বাইরের পরিবেশ পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজের রঙ, ডিজাইন ইত্যাদিও পরিবর্তন করে নেয়। ফলে জায়গা পরিবর্তনের কারণে যে নিজের অবস্থান ধরা পড়ে যাবার একটা আশঙ্কা থাকতো, সেটা থেকেও মুক্তি পেতে পারেন সামরিক বাহিনীর একজন সদস্য।