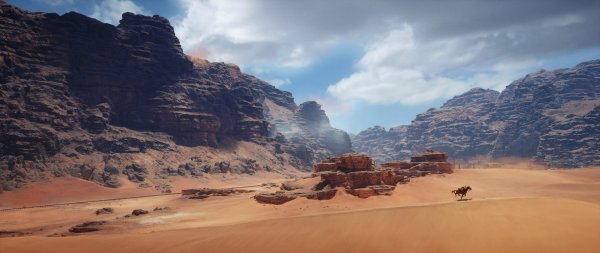

যখন প্রাক-কলম্বিয়ান আমেরিকার ইতিহাস ও সভ্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের সমৃদ্ধ সাম্রাজ্য এবং সভ্যতাগুলোর কথা উঠে আসে। এগুলোর মধ্যে বিশেষত ইনকা, অ্যাজটেক বা মায়া সভ্যতার নগর-রাজ্যগুলোর বিশাল সাম্রাজ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলেও উত্তর আমেরিকার সভ্যতাগুলো সম্পর্কে তেমন কোনো বিশদ লেখা দেখা যায় না। কালের গর্ভে এমনই কত সভ্যতা হারিয়ে গিয়েছে তার হদিস ক’জনই বা রাখে! ইতিহাসের তেমনি এক সভ্যতা নিয়ে আজকের লেখা।

আজ থেকে প্রায় ১২০০ বছর পূর্বে বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিতে এক সভ্যতা গড়ে ওঠে যা মিসিসিপিয়ান সভ্যতা নামে পরিচিত। মূলত যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি নদী উপত্যকায় এটি গড়ে উঠেছিল বলে একে ‘মিসিসিপিয়ান সভ্যতা’ বলা হয়। আর প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই সভ্যতার সদস্যদের ‘মিসিসিপিয়ান’ নামে ডাকে, কারণ তাদের জীবনযাত্রার উদ্ভব ও বিকাশ মিসিসিপি নদী উপত্যকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল বলে মনে করা হয়।

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা অনুযায়ী- এই সভ্যতার সময় প্রায় ৮০০ থেকে ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। ধারণা করা হয়, প্রায় ৮০০ খ্রিষ্টাব্দের সময় একদল আগন্তুক মধ্য জর্জিয়ায় এসে পৌঁছায়। তারা সেখানে বিদ্যমান বন্য পরিবেশকে বসবাসের উপযোগী করে তোলে ও বিভিন্ন জনবসতি গড়ে তোলে। শুরুর দিকে এই জনবসতি মিসিসিপি নদী উপত্যকার আশেপাশে বাস করলেও ধীরে ধীরে অন্যান্য রাজ্যেও তারা ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে মিসৌরি, ওহাইও এবং ওকলাহোমাতেও বড় বড় মিসিসিপিয়ান নগরকেন্দ্র স্থাপিত হয়।

মিসিসিপিয়ানরা জর্জিয়ার বর্তমান ম্যাকনে ওকমুলজি নদীর কাছে ম্যাকন মালভূমিতে এক বৃহৎ আনুষ্ঠানিক চত্ত্বর এবং শহর নির্মাণ করেন। তাদের কোনো লিখিত ইতিহাস ছিল না, তবে প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই শহরের বিভিন্ন জায়গায় খনন করে এত নিদর্শন সংগ্রহ করেছেন যে তা দ্বারা এই সমাজব্যবস্থার জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বেশ স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়।

আনুষ্ঠানিক ভবন ও চত্ত্বরগুলো আজও দৃশ্যমান, যা ম্যাকন মালভূমিতে গড়ে ওঠা সভ্যতার একটি অংশ। শুরুর দিকে মিসিসিপিয়ানরা ছয় মাইল দূরে ওকমুলজি নদীর কাছে একটি বড় গ্রাম ও বেশ কয়েকটি ছোট ছোট বাসস্থান তৈরি করে, যেখানে অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল।

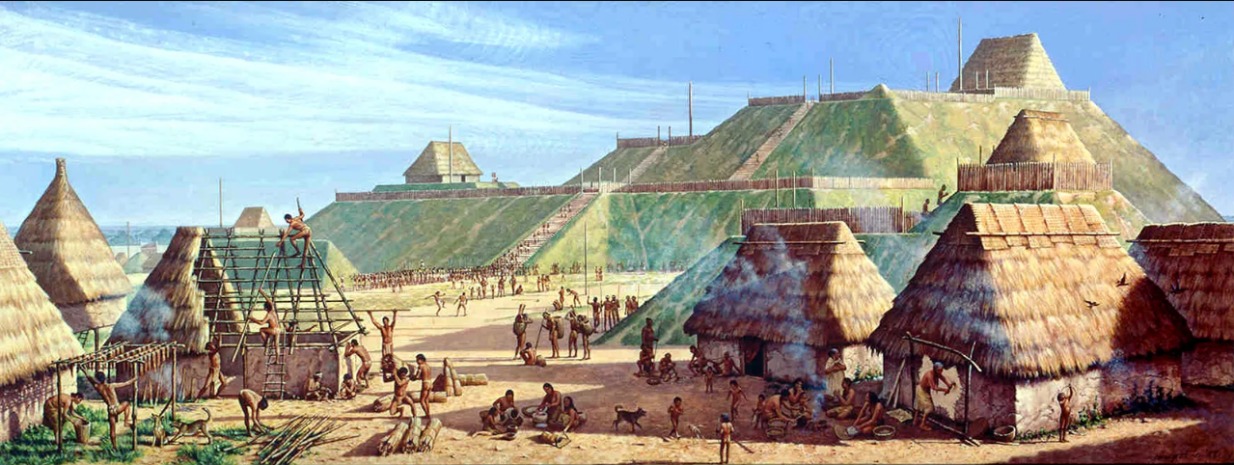

বেশ কিছু সাংস্কৃতিক বিষয় মিসিসিপিয়ানদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃত। যদিও সব মিসিসিপিয়ান এসমস্ত বিষয় মেনে চলত না, তথাপি কেউ কেউ এসব বৈশিষ্ট্য গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের পূর্বপুরুষদের থেকে কিছুটা পৃথক ছিল। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মাটির তৈরি বৃহদাকার পিরামিড বা প্লাটফর্মের মাউন্ড (mound) বা ঢিবির নির্মাণ কাজ, যেসবের অগ্রভাগ ছিল কাটা ও সমতল। এ জাতীয় টিলা বা ঢিবিগুলো সাধারণত বর্গাকার, আয়তাকার বা মাঝে মাঝে বৃত্তাকারও হতো। সাধারণত এই ঢিবিগুলোর উপর অন্যান্য কাঠামো (যেমন- বসবাসের ঘর, মন্দির, কবর ইত্যাদি) নির্মিত হতো।

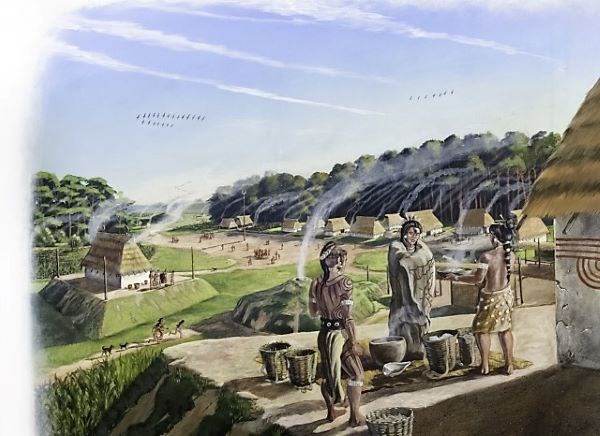

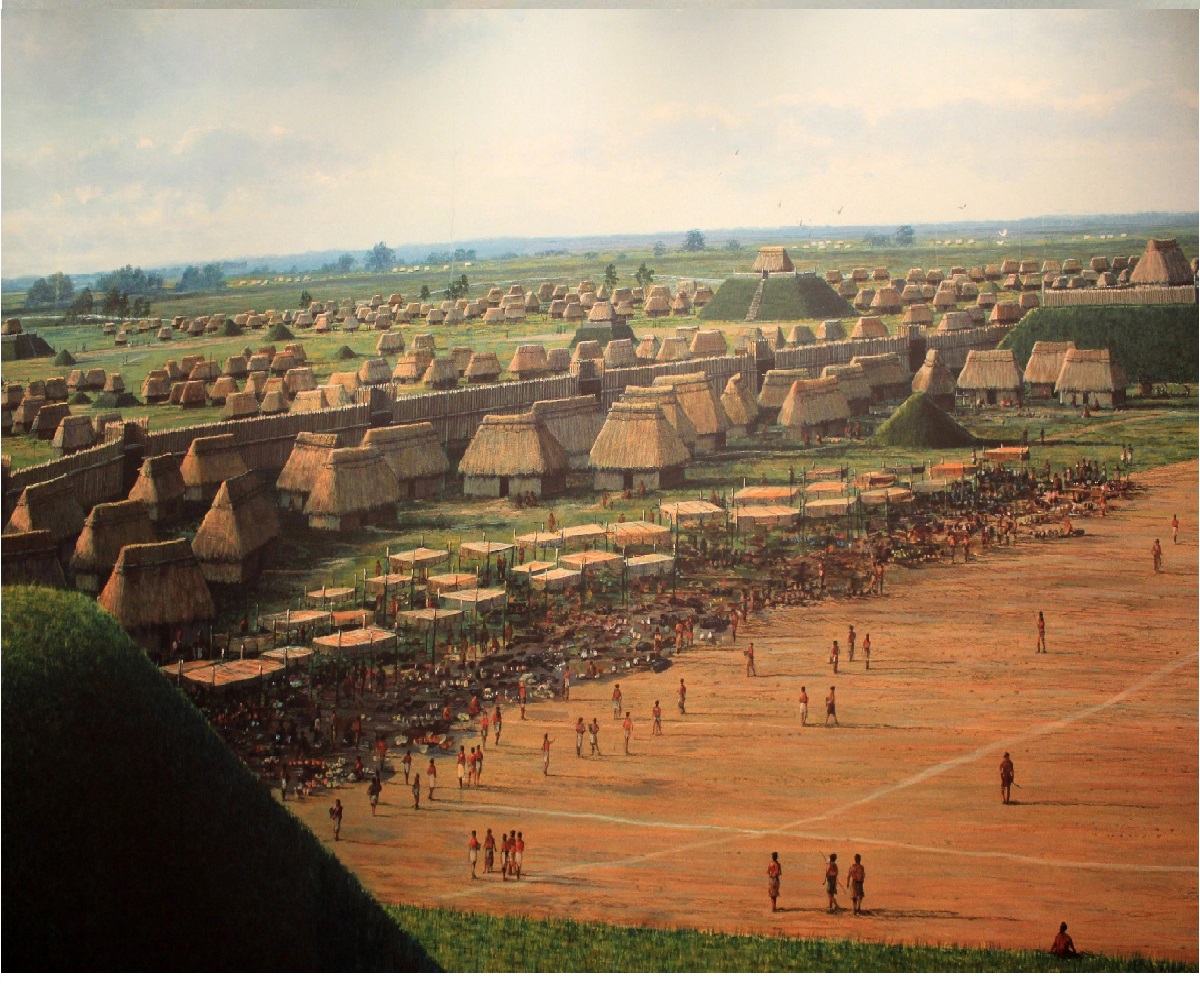

অন্যান্য সভ্যতার শহর বা নগরগুলোর মতোই মিসিসিপিয়ান শহরগুলো নদীর কাছাকাছিই গড়ে উঠতো। প্রায় দশ একর জমি নিয়ে একেকটি শহর গঠিত হতো। বাড়িগুলো ছিল আয়তকার। প্রায় ১২ ফুট দৈর্ঘ্য ও প্রায় ১০ ফুট প্রস্থের বাড়িগুলোর দেয়াল ছিল কাঠের তৈরি। মাটিতে পরিখা কেটে খাড়া করে খুঁটি গেথে দেয়া হতো। এরপর খুঁটিগুলো হাতে বোনা বেতের মাদুর দিয়ে ঢেকে দেয়া হতো। তারপর বেতের মাদুরটি কাদার তৈরি প্লাস্টার দিয়ে ঢেকে দেয়া হতো। ঘরের ছাদটি তৈরি করা হতো ইংরেজি বর্ণ ‘A’ আকৃতির মতো করে। কাঠের তৈরি সেই কাঠামোটি এরপর খড় বা ঘাসের ছাউনি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেয়া হতো।

মিসিসিপিয়ান সভ্যতার সবচেয়ে আকর্ষণীয় প্রমাণ হিসেবে কাজ করে মাটির ঢিবি। এই সভ্যতার বিভিন্ন শহরে এগুলো সর্বাধিক দৃশ্যমান, এবং সেগুলোর প্লাটফর্ম অভিনয়সহ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার হতো। ঢিবিগুলোর শীর্ষে সহজে ওঠার জন্য বেশ কিছু ধাপ থাকত। এসব পিরামিডের কাঠামোর শীর্ষ সমতল করে তৈরি করা হতো। ঢিবিগুলোর সমতল শীর্ষ কাঠের বিল্ডিংগুলো বসতবাড়ি, মন্দির, গুদামঘর ইত্যাদি হিসেবে ব্যবহার হতো। ওকমুলজি কমপ্লেক্সের বেশিরভাগ ঢিবিই ধাপে ধাপে তৈরি করা হয়েছিল, যা কয়েক বছরের নির্মাণকাজের পর ঢিবির আকার বাড়িয়ে তুলত।

তবে সব ঢিবিই প্লাটফর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হতো না। শেষকৃত্যানুষ্ঠানের জন্য ব্যবহার হতো এমন ১০০টিরও বেশি সমাধি পাওয়া গেছে বিভিন্ন শহরে। বেশ কিছু কাঠের সমাধি, তামা আর খোল দিয়ে অলংকৃত সমাধি মৃতব্যক্তির উচ্চতর পদমর্যাদার প্রমাণ দেয়। তবে সেখানে বেশিরভাগ কবর ছিল সাধারণ, যেগুলোতে কোনো শিল্পকর্ম বা কারুকার্য নেই।

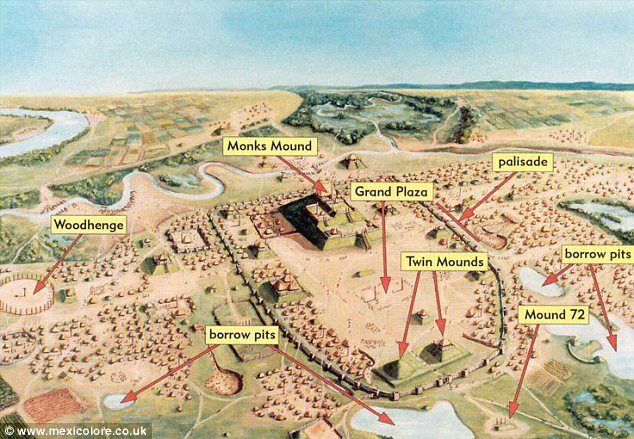

ভিক্ষু বা সন্ন্যাসী ঢিবি হিসেবে ব্যবহৃত হতো এমন একটি বড় আকারের ঢিবিও এখানে পাওয়া গেছে। এই ঢিবির ভিত্তির দৈর্ঘ্য ১০০০ ফুট, প্রস্থ ৮০০ ফুট এবং উচ্চতা ১০০ ফুটেরও বেশি। বাস্তবে ভিক্ষু ঢিবিটির ভিত্তি মিশরের বৃহত্তম পিরামিডের ভিত্তির চেয়েও বড়! তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো- এই বিশাল ঢিবিগুলো বালতি ও হাঁড়ি ব্যবহার করে তৈরি করা হতো।

মিসিসিপিয়ানদের এসব ঢিবি ছাড়াও খননকাজ থেকে বেশ কয়েকটি মাটির তৈরি লজ (Lodge) আবিষ্কৃত হয়েছে। এক হাজার বছরের পুরনো একটি লজের তলায় ৪৭টি ছাঁচের আসনসহ একটি বেঞ্চ এবং তিনটি অতিরিক্ত আসনসহ পাখির আকৃতির একটি প্ল্যাটফর্ম পাওয়া গেছে এখানে। ধারণা করা হয়, এই লজ সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা রাজনীতি বা বিভিন্ন অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করতে অথবা উভয় কাজেই ব্যবহার করতেন।

এতসব ঢিবির নির্মাণকার্য থেকে অনুমেয় যে মিসিসিপিয়ানদের একটি জটিল সামাজিক কাঠামো ছিল। এসব ঢিবির নির্মাণ প্রকল্পগুলোর পরিকল্পনা ও সেসব সম্পূর্ণ করার জন্য একজন শক্তিশালী নেতার প্রয়োজন ছিল। মন্দিরের ঢিবির বৈশিষ্ট্য সমাজের একটি শক্তিশালী ধর্মীয় ব্যবস্থার ইঙ্গিত দেয়। কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক অনুমান করেছেন যে মিসিসিপিয়ান সোসাইটি ‘চিফডোমস’ হিসেবে সংগঠিত হয়েছিল, যা বেশ কয়েকটি শহর নিয়ে গঠিত হতো। প্রতিটি শহরে একজন নেতা বা সর্দার ছিল, যিনি একজন শক্তিশালী পুরোহিত-প্রধানের অধীনস্থ হিসেবে কাজ করত।

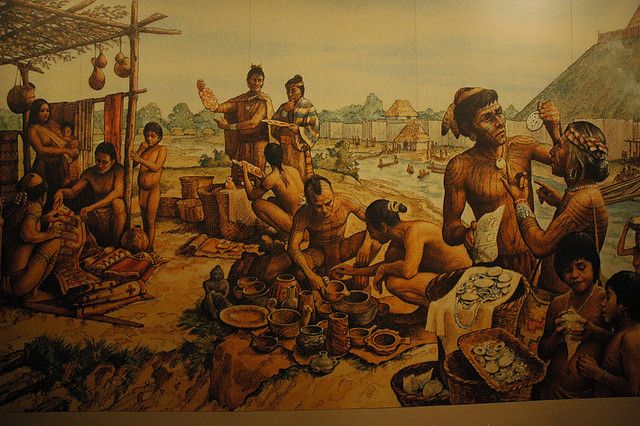

এছাড়া আরও অনুমান করা হয় যে, এখানে জটিল স্তরের সামাজিক নেতৃত্বের বিকাশ ঘটেছিল। সম্মিলিত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রবিন্দুতে একজন নেতা ছিল যার অধীনে বেশ কয়েকজন উপনেতাও ছিল। এছাড়া, এই সংস্কৃতির বাণিজ্যিক যোগাযোগব্যবস্থা পশ্চিমে রকি পর্বতমালা, উত্তরে গ্রেট হ্রদ, দক্ষিণে মেক্সিকো উপসাগর এবং পূর্বে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই সংস্কৃতির গোড়াপত্তনের পর শ্রেণিবিন্যাসের সূচনা ঘটে, যেখানে একটি বড় সম্প্রদায় বেশ কয়েকটি ছোট সম্প্রদায়ের উপর স্পষ্ট প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ রাখত। তাদের ঢিবির সংখ্যা কম বা বেশি থাকা সেখানে মুখ্য বিষয় ছিল না।

দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে আনুষ্ঠানিক চত্ত্বরের সাজসরঞ্জামের ব্যবহার, যাকে দক্ষিণী ধর্মবিশ্বাসের অংশও বলা হতো, তা ছিল মূলত মিসিসিপিয়ানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের একটি উদাহরণ। এসব সরঞ্জাম উইসকনসিন থেকে মেক্সিকো উপসাগরের উপকূলে, ফ্লোরিডা থেকে আরকানসাস এবং ওকলাহোমা পর্যন্ত মিসিসিপিয়ান সভ্যতার বিভিন্ন সাইটে পাওয়া গেছে। এসব আচার-অনুষ্ঠান ধর্মীয় কার্যক্রমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

মিসিসিপিয়ান সংস্কৃতির বৃহত্তম শহরের নাম ছিল কাহোকিয়া, যা বর্তমান দক্ষিণ ইলিনয় বা সেন্ট লুই কাহোকিয়ার কাছাকাছি অবস্থিত। এখানে দশ হাজার থেকে বিশ হাজারের কাছাকাছি মানুষের বসবাস ছিল যা সেই সময়ের অনেক ইউরোপীয় শহরের চেয়েও বড় ছিল। এছাড়া ন্যাশভিল নামের আরেকটি অঞ্চলও এখানকার প্রধান কেন্দ্র ছিল যেখানে অসংখ্য জনসংখ্যা ছিল। এ শহরে হাজার হাজার মিসিসিপিয়ান যুগের কবর পাওয়া গেছে এবং আশেপাশের এলাকাগুলোতে আরও হাজার হাজার কবরের অস্তিত্ব থাকতে পারে বলে অনুমান করা হয়েছে। একসময় ন্যাশভিলে, বিশেষত কম্বারল্যান্ড নদীর তীরে, অনেকগুলো মন্দির এবং কবরের ঢিবি ছিল।

মিসিসিপিয়ানরা তাদের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করতে র্যাকুন, টার্কি, খরগোশ, বিভার, কাঠবিড়ালি, কচ্ছপ এবং হরিণের মতো ছোট প্রাণী শিকার করতো। তারা এসব প্রাণীর কোনো অংশই নষ্ট করত না- পোশাক তৈরি করতে চামড়া আর হাড়গুলো গহনা এবং বড়শির জন্য ব্যবহার হতো। শিকারিরা তাদের শিকার খুঁজতে বেশ কয়েকটি কৌশল ব্যবহার করতো, তবে সফল শিকারের জন্য তীর-ধনুকের ব্যবহার প্রয়োজন ছিল।

যদিও খাবারের জন্য শিকার সংগ্রহ করা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তবে মিসিসিপিয়ানরা মূলত কৃষক ছিল। তারা বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় চাষাবাদ করত, আর বাকি দিনগুলোতে অলস সময় পার করত। তারা কাঠ, হাড় এবং পাথরের সরঞ্জাম ব্যবহার করে চাষাবাদ করত। তাদের কৃষিব্যবস্থা ছিল ভুট্টা চাষের উপর নির্ভরশীল। এছাড়া মটরশুটি, কুমড়ো, সূর্যমুখী, তামাক এবং স্কোয়াশও চাষ করতো তারা। এই ফসলগুলো স্থিতিশীল এবং সুষম খাদ্যের উৎস, যা বৃহত্তর জনসংখ্যার আহারের জোগান দিত।

তারা ঝুড়ি এবং মাটির পাত্রে অতিরিক্ত খাবার সংরক্ষণ করত। সেই উদ্বৃত্ত খাবার দিয়ে বছরের অন্যান্য সময় কাটিয়ে দিত। কিছুটা বড় শহরে প্রায় কয়েক হাজার মানুষ বাস করত।

মিসিসিপিয়ান শিল্পীরা শিল্পকর্মে বেশ দক্ষ ছিলেন। তারা খোলের তৈরি হারগুলোতে বিভিন্ন প্রাণী বা মানুষের নকশা আঁকতো এবং পাথরের গায়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বিভিন্ন বস্তু খোদাই করতো। এছাড়া কুমোররা কাদামাটি দিয়ে বিভিন্ন আকার ও গড়নের জিনিস তৈরি করতো, এবং কখনও কখনও সেগুলোর গায়ে নকশা এঁকে সাজিয়ে দিত।

মিসিসিপিয়ানদের শিল্প তাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার করা জিনিসগুলোতে দেখা যায়। নারীরা স্থানীয় মাটি দিয়ে বিভিন্ন নকশার হাঁড়ি-পাতিল তৈরি করতো। দৈনন্দিন কাজ এবং আচার-আনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য যেসব মৃৎশিল্প উপযুক্ত, সেগুলো বিভিন্ন আকারে তৈরি করা হতো। তারা সাদামাটা জিনিসই পছন্দ করত, তবে কিছু মৃৎশিল্পে মার্জিত ও কখনও কখনও জটিল কারুকার্যের দক্ষতা এবং সৌন্দর্য দেখা পাওয়া যায়। তাদের মৃৎশিল্পের পাত্রগুলোকে অধিকতর শক্ত করার জন্য তারা প্রায়শই নদী থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রাণীর খোলস (কিছু ক্ষেত্রে সামুদ্রিক) ব্যবহার করত।

নারীরা বিভিন্ন ডিজাইনের ঝুড়ি এবং কাপড়ও বুনত। মিসিসিপিয়ানরা নিজেদের শোভাবর্ধনের জন্য বিভিন্ন বস্তু, যেমন- পাথর, কাঠ, হাড়, খোলস এবং অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করতো। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের ভিত্তিতে এবং স্থানীয় আমেরিকানদের ঐতিহাসিক বিবরণগুলোর উপর ভিত্তি করে এটা জানা যায় যে, লোকেরা নিজেদের সজ্জিত করার জন্য খোলের গলার হার, মালা, ট্যাটু, রঙ, পাখির পালক এবং বিভিন্ন ধরনের কানের অলঙ্কার ব্যবহার করতো।

মিসিসিপিয়ানদের খেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় ছিল ‘চানকি’। একজন খেলোয়াড় একটি চাকতি আকৃতির পাথর মাটি গড়িয়ে দিত আর অন্যরা সেটি লক্ষ্য করে তাদের বর্শা ছুড়ত। চাকতি যেখানে থামত তার নিকটতম স্থানে যে খেলোয়াড়ের বর্শা গাথত সে বিজয়ী হিসেবে গণ্য হতো। আধুনিক ল্যাক্রোসি গেমের সাথে খুব মিল এমন একটি বলগেমও তারা খেলত। দুটি আলাদা দল একটি বড় খেলার মাঠে এটি খেলত। কাঠের ব্যাট দিয়ে ছোট একটি চামড়ার বল ছোড়া হতো। মাঠের প্রতিটি প্রান্তে দুটি লম্বালম্বি খুঁটি গাথা থাকত। বলটি সেখানে নিক্ষেপ করে গোল করার চেষ্টা করা হতো। এই খেলা সাধারণত দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী শহরের মধ্যে খেলা হতো, এবং কখনও কখনও এটি বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমও ছিল।

১২০০ সালের পর পর ম্যাকন মালভূমির শহরটি ধীরে ধীরে তার সংস্কৃতির কেন্দ্র হারাতে থাকে। লোকেরা অন্য কোথাও স্থানান্তরিত হয়ে যায় বা যারা এই অঞ্চলে আদি নিবাসী ছিল তাদের সাথে মিশে হয়ে যায়। মিসিসিপিয়ান সভ্যতা উত্তর জর্জিয়ার ইটোয়া, আলাবামার মাউন্টভিল এবং ওকলাহোমা স্পিরোর মতো জায়গাগুলোতে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

১৩৫০ সালের মধ্যে ম্যাকন মালভূমি থেকে ওকমুলজি নদীর প্রায় আড়াই মাইল দূরে এক নতুন মিসিসিপিয়ান শহর প্রতিষ্ঠিত হয়, যা আজ লামার নামে পরিচিত। সেখানকার বাসিন্দারা দুটি মাটির ঢিবি তৈরি করে, যার মধ্যে একটির চারপাশে প্যাঁচানো ধাপ ছিল। এখানে কেবলমাত্র এগুলোর অস্তিত্বই টিকে আছে। বিভিন্ন জায়গার মিসিসিপিয়ানের এসব সংস্কৃতি ‘ওকমুলজি মাউন্ডস ন্যাশনাল হিস্টোরিকেল পার্ক’-এর পৃথক ইউনিট হিসেবে সুরক্ষিত আছে।

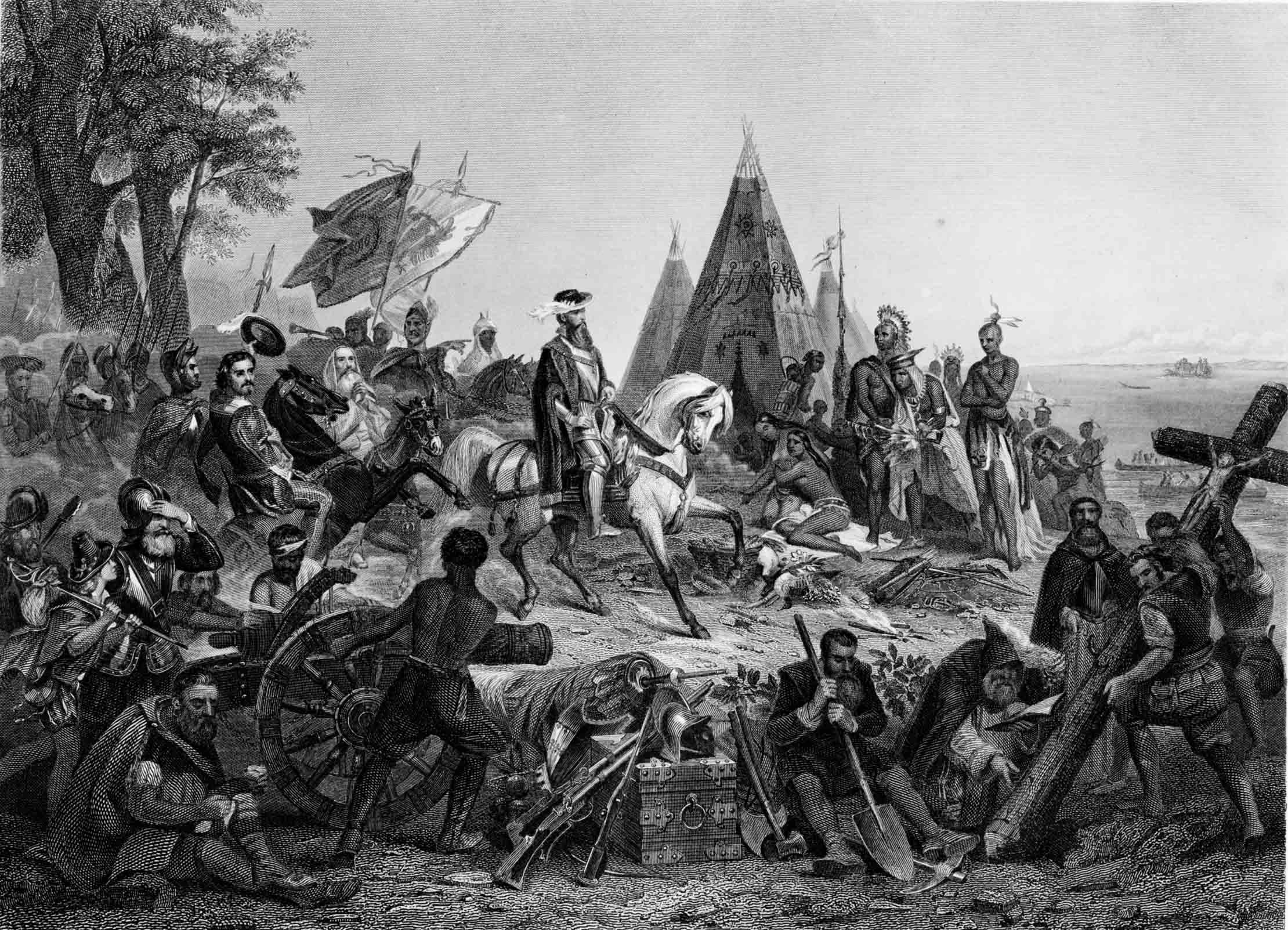

হার্নান্দো ডি সোটো নামের এক স্প্যানিশ অনুসন্ধানকারী ১৫৩৯ থেকে ১৫৪৩ সাল পর্যন্ত অনেক মিসিসিপিয়ানের সাথে বাস করেন এবং তাদের সাথে কথাও বলেন। তিনি তাদের সংস্কৃতির বহু বিষয় সম্পর্কে লিখে গিয়েছেন। তার এই যোগাযোগের পর তারা সরাসরি ইউরোপীয়দের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

ধারণা করা হয়, ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে মিসিসিপিয়ান সভ্যতা পুরোপুরি ভেঙে পড়তে শুরু করে, এবং মানুষজন তাদের শহরগুলো ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে থাকে। এমন হতে পারে যে, ইউরোপীয়দের আগমনের ফলে স্থানীয়দের মাঝে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। আরও একটি সম্ভাবনা হতে পারে যে- জমিতে অত্যধিক চাষাবাদের ফলে মাটির পুষ্টিগুণ হ্রাস পেয়েছিল, যার ফলে ফসল উৎপাদন কমে যায়। লোকজন শহর ছেড়ে চলে গেলেও রেখে গিয়েছে তাদের বসবাসের প্রমাণ। এসব স্থানে ইউরোপীয় উপনিবেশের আগে মিসিসিপিয়ান সভ্যতাই ছিল উত্তর আমেরিকার বিদ্যমান জটিল ও পরিশীলিত সভ্যতার এক অন্যতম উদাহরণ।