১৯৩৯ সালের ৩১ আগস্ট রাতে নাৎসি জার্মান বাহিনী পোলিশ বাহিনীর ছদ্মবেশে জার্মানিরই গ্লেইউজ রেডিও স্টেশনে আক্রমণ করে। শত্রুর বিরুদ্ধে পরিকল্পিত ভবিষ্যৎ আক্রমণকে বৈধতা দিতে ‘সাজানো’ এ ধরনের অপারেশনকে ফলস ফ্ল্যাগ (False flag) অপারেশন বলে। গ্লেইউজ রেডিও স্টেশনে আক্রমণ ছিল জার্মানি কর্তৃক পোল্যান্ডকে আক্রমণের একটি অজুহাত মাত্র, এবং ঠিক পরদিনই পোল্যান্ড আক্রমণ করে হিটলারের জার্মানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করে।

পোল্যান্ড আক্রমণে জার্মান বাহিনী; Image Source: Rare Historical Photos

ঠিক একইভাবে ২০১৭ সালে বার্মিজরা একটি ফলস ফ্ল্যাগ অপারেশনের মধ্য দিয়ে রোহিঙ্গা নিধন যজ্ঞ শুরু করে। এছাড়াও রোহিঙ্গাদের বার্মার মাটি থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করতে বার্মিজদের অনুসৃত কৌশলের সাথে নাজি জার্মান চ্যান্সেলর হিটলারের ইহুদী নিধন পরিকল্পনা ‘হলোকাস্ট’ এরও বিস্ময়কর মিল আছে!

আরাকান বা রাখাইনের রোহিঙ্গাদের উপর বার্মিজ সামরিক জান্তার নির্যাতন, নিপীড়ন ও নিধনযজ্ঞ প্রশমনে গঠিত কফি আনান কমিশন (The Advisory Commission on Rakhine State) ২৪ আগস্ট ২০১৭ সালে চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করে। তেষট্টি পৃষ্ঠার সেই রিপোর্টে ‘রোহিঙ্গা’ শব্দটি ব্যবহার না করা হলেও ‘বিশ্বের একক বৃহত্তম রাস্ট্রহীন মুসলিম সম্প্রদায়’ হিসেবে রোহিঙ্গাদের অভিহিত করা হয় এবং ১৯৮২ সালের বার্মিজ নাগরিকত্ব আইন পুনর্বিবেচনা করে রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার নিশ্চিত করতে ৮৮টি সুপারিশ করা হয়।

কফি আনান কমিশনের সুপারিশ কী হতে যাচ্ছে তা আগে থেকেই আন্দাজ করে আগস্ট মাসের শুরু থেকেই মায়ানমার সরকার রাখাইনে সেনা মোতায়েন শুরু করে (ক্লিয়ারেন্স অপারেশন) এবং স্থানীয় উগ্রবাদী বৌদ্ধ ভিক্ষু, মগ ও রাখাইন যুবকদের আসন্ন ‘এথনিক ক্লিঞ্জিং’ অপারেশনের জন্য সংঘবদ্ধ করতে শুরু করে। ততমদোর সহায়তায় পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন স্তরের রোহিঙ্গা নেতানেত্রীসহ ১৫ থেকে ৪০ বছর বয়েসি সকল রোহিঙ্গা পুরুষদের গ্রেপ্তার করে রোহিঙ্গা গ্রামগুলোতে ব্যাপক আতংক ছড়ানো শুরু করা হয়।

মায়ানমারের প্রেসিডেন্টের হাতে কফি আনান কমিশনের রিপোর্ট হস্তান্তর; Image Source: rfa.org

কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের ঠিক পরদিন রাতেই (২৫ আগস্ট ২০১৭) রাখাইন রাজ্যের ২৪টি পুলিশ ফাঁড়ি এবং রাখাইনে অবস্থিত ৫৫২ লাইট ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়নের ৭টি ক্যাম্পে একযোগে হামলার সংবাদ পাওয়া যায়। এ হামলায় অস্ত্র-গোলাবারুদ লুটের পাশাপাশি ৫৯ জন রোহিঙ্গা, ১০ জন পুলিশ, ১ জন ইমিগ্রেশন অফিসার ও ১ জন সৈন্য মারা যায় এবং আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মিকে (ARSA/আরসা) এজন্য দায়ী করা হয়। যদিও অনেকে মনে করে এটা মায়ানমারেরই ফলস ফ্ল্যাগ অপারেশন ছিল, আর মূল অপারেশনটি ছিল তিন ধাপে। ১ম ধাপে নির্বিচার হত্যা-ধর্ষণের মাধ্যমে সীমাহীন ত্রাস সৃষ্টি (অপারেশন কিলিং), ২য় ধাপে পরিকল্পিতভাবে রোহিঙ্গা গ্রামগুলোতে রসদ সরবরাহ বন্ধ করে আর প্রাণভয় দেখিয়ে রোহিঙ্গাদের রাখাইনের বাইরে বের করে দেয়া (অপারেশন এথনিক ক্লিঞ্জিং), এবং ৩য় ধাপে রোহিঙ্গাদের বসতভিটা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করা যেন তারা আর ফিরে আসার কথা ভাবতেও না পারে (স্কর্চড-আর্থ ক্যাম্পেইন)।

অতএব, আরসাকে প্রতিহত করবার অজুহাত দেখিয়ে ঠিক পরদিন ২৬ আগস্ট থেকে শুরু হয় এই ‘ক্লিয়ারেন্স অপারেশন।’ অভিযানের শুরুতেই একযোগে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নির্বিচারে রোহিঙ্গা পুরুষদের হত্যা আর নারীদের ধর্ষণ শুরু হয়। একইসাথে বসতভিটা পুড়িয়ে রোহিঙ্গা পরিবারগুলোকে পরিকল্পিতভাবে ভিটে হারা করা হচ্ছিল। রোহিঙ্গারা জন্মাবধিই বার্মিজ বৌদ্ধদের হাতে নির্যাতিত হয়ে অভ্যস্ত বলা চলে। কিন্তু এবারের নির্যাতনের মাত্রা অতীতের নৃশংসতার সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে গেল।

এই অভিযানের ১ম সপ্তাহেই মেরে ফেলা হয় ১৩০ জন রোহিঙ্গাকে, ২য় সপ্তাহের ভেতর এ সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যায় এবং পরে জানা যায় যে ক্লিয়ারেন্স অপারেশন শুরুর পর সাকুল্যে ২৪ হাজারের বেশি রোহিঙ্গাকে গুলি করে বা জবাই করে কিংবা পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। এই এথনিক ক্লিঞ্জিং ক্যাম্পেইনে ততমাদো ধর্ষণ ও গণধর্ষণকে নিরস্ত্র রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য হাতিয়ার হিসেবে পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করে। ফলে মাত্র তিন মাসের কম সময়ে ১৮ হাজারের বেশি রোহিঙ্গা নারী ধর্ষণের শিকার হন। এমন ঘটনারও নজির আছে যে, ১৫ বছরের একটি রোহিঙ্গা মেয়েকে ১০ জন তাতমাদো সৈনিক মিলে ধর্ষণ করেছিল। এছাড়াও রোহিঙ্গা নারীদের সেনা ক্যাম্পে ধরে নিয়ে আটকে রেখে ধর্ষণ করা হত এবং তাদের নগ্ন করে প্রকাশ্যে ছেড়েও দেয়া হত যেন অন্যান্য রোহিঙ্গা নারীরা দ্রুত আরাকান/রাখাইন ত্যাগে প্ররোচিত হয়। এর পাশাপাশি, আরো ১ লক্ষ ১৬ হাজারের বেশি রোহিঙ্গা বিভিন্ন মাত্রার শাররিক নির্যাতনের শিকার হন এবং ৩৬ হাজার রহিঙ্গাকে আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হয়। রথেদং এর চুত পিং গ্রামে এবং তুলাতলি গ্রামে শতাধিক রোহিঙ্গাকে গণহত্যাও করা হয় (Tula Toli Massacre)।

Image Source: The Irish Times

এছাড়াও ততমাদোর প্রত্যক্ষ মদদে পরিকল্পিত ও ধারাবাহিকভাবে কমপক্ষে ৩৯২টি রোহিঙ্গা গ্রাম সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে দেয়া হয় এবং গণকবর খনন করে মৃতদেহ মাটিচাপা দেয়া হয়। প্রত্যেকটি গ্রাম পোড়ানোর আগে ব্যাপক লুটপাট নিশ্চিত করা হত। এই ধ্বংসযজ্ঞে নেতৃত্ব দিয়েছিল ততমাদোর ৩৩ লাইট ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন, ৮ সিকিউরিটি পুলিশ ব্যাটালিয়ন এবং উগ্র বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা। অবশ্য ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ততমাদোর তত্ত্বাবধানে বুল্ডোজার ব্যবহার করে মানবিক অপরাধের এসব আলামত মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হচ্ছে।

মায়ানমার সরকারের এই নিষ্ঠুর ক্লিয়ারেন্স অপারেশনের ফলে অসহায় রোহিঙ্গারা প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারে পালিয়েছে। বাংলাদেশের সাথে মায়ানমারের প্রায় ১৩৪ কি.মি. সীমান্তজুড়ে স্থলসীমান্তে ২০৮টি এবং জলসীমান্তে ৬৩টি পারাপারের পয়েন্ট রয়েছে। বান্দরবানের জিরো পয়েন্ট দিয়ে রাখাইনে যাতায়াত সবচেয়ে সোজা হলেও বার্মিজরা সে পথে প্রায় পনেরশো স্থল মাইন পুতে রাখায় রোহিঙ্গা শরণার্থীরা নৌপথে বাংলাদেশে প্রবেশে বাধ্য হয়। রাখাইনের মংডু থেকে বাংলাদেশের টেকনাফের দূরত্ব নৌপথে প্রায় ১২ কি.মি.; সময় লাগে ৬ ঘন্টা। রোহিঙ্গারা মাথাপিছু তিন থেকে দশ হাজার টাকায় নৌকা ভাড়া করে। একেকটি মাঝারি নৌকায় দশ-বারোজন এবং বড় নৌকায় পঁয়ত্রিশ-চল্লিশজন উঠতে পারে। দিনে একেকটা নৌকা পাঁচবার মংডু-টেকনাফ যাতায়ত করে। মাঝিরা ভাড়া বাবদ লক্ষাধিক টাকা আয় করতে পারে। যদিও এই টাকার ২০% বাংলাদেশী দালাল, ১০% বার্মিজ দালাল ও সীমান্ত সেনাদের দিতে হয় মাঝিদের। যারা নৌকার ভাড়া দিতে অক্ষম তাদের কৌশলে বিদেশে পাচার করে দেয়া হয়।

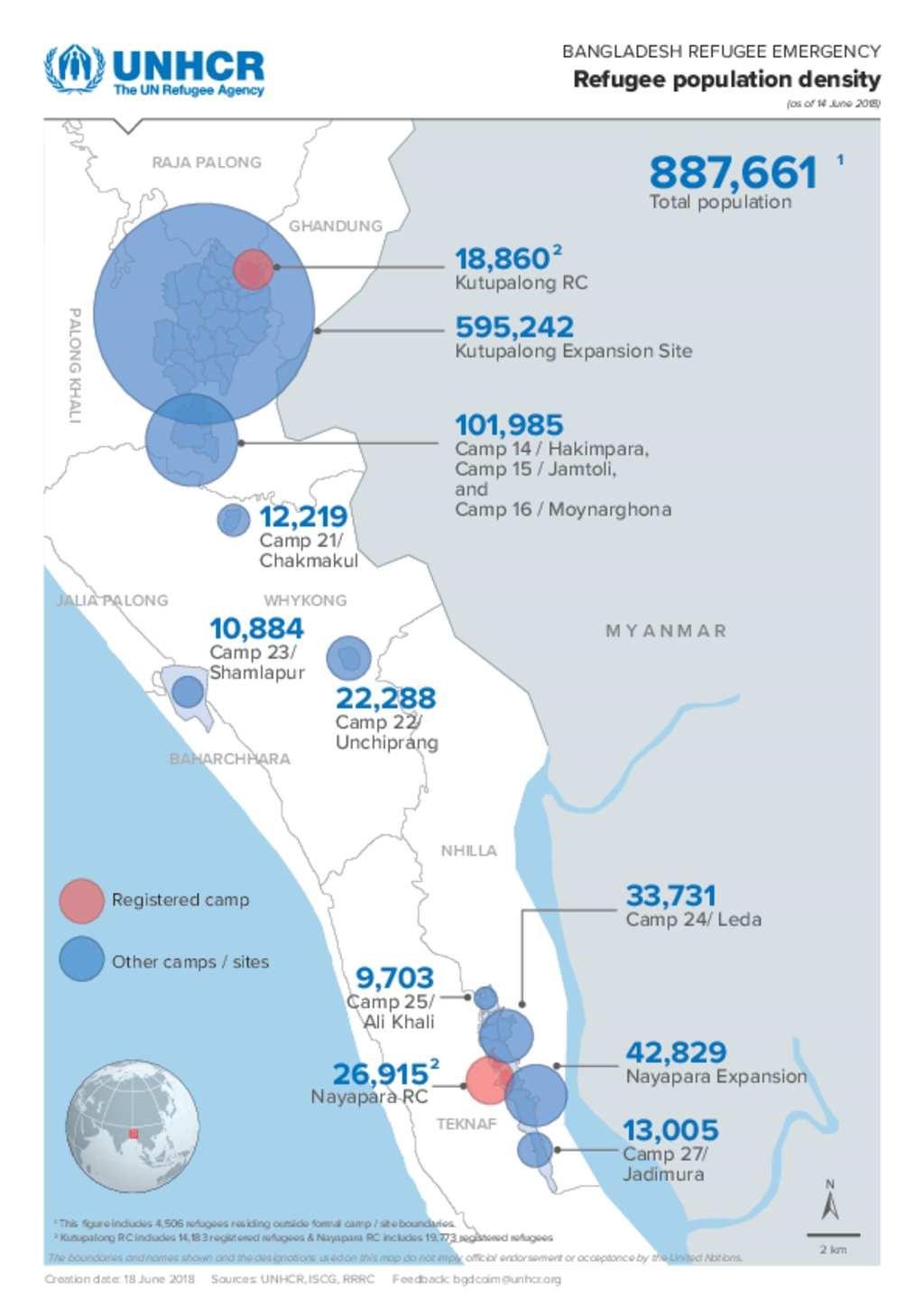

রোহিঙ্গা শরণার্থীরা প্রথমে কক্সবাজারের দক্ষিণে শাহপরীর দ্বীপে এসে ওঠে। সেখান থেকে জিপগাড়িতে করে উত্তরপাড়ায়, তারপর নৌযোগে হরিয়াখালি গ্রাম, এরপর ট্রাকযোগে টেকনাফের লেদা ও উখিয়ার বালুখালি ও কুতুপালং ক্যাম্প। এরপর দালালদের তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা অগ্রিম দিলে ঝুপড়ি ঘর মেলে যার মাসিক ভাড়া তিন থেকে আটশ টাকা। জুন ২০১৮ সালের উপাত্ত অনুযায়ী বর্তমানে প্রায় ৮ লক্ষ ৮৭ হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছে।

এতক্ষণ আমরা শুধু সাম্প্রতিকতম রোহিঙ্গা নিধনযজ্ঞের বিবরনটুকু জানলাম। কিন্তু এই অমানবিক রোহিঙ্গা নিধনযজ্ঞের শুরু সেই ১৭৮৪ সাল থেকে। ১৭৮৪ সালে বার্মিজ রাজা বোদাপায়া আরাকান জয় করলে শরণার্থী রোহিঙ্গারা দক্ষিণ চট্টগ্রামে আশ্রয় নেয়। এই শরণার্থীদের জন্য ত্রাণ বিতরণ করতে আসেন ব্রিটিশ লেফটেন্যান্ট কক্স। তার নামেই আজকের কক্সবাজারের নামকরণ।

শিল্পীর তুলিতে রাজা বোদাপায়া; Image Source: medium.com

সেই রোহিঙ্গা শরণার্থী পুরুষদের একাংশ ব্রিটিশদের প্ররোচনায় চিন বায়ার নেতৃত্বে আরাকানস্থ বার্মিজ সেনাদের উপর চোরাগোপ্তা হামলা চালাতে শুরু করে। ১৮১১ সাল নাগাদ এই রোহিঙ্গা ইন্সার্জেন্টরা আরাকানের সিংহভাগ দখলে নিয়ে নেয়। এ সময় চিন বায়া ব্রিটিশদের সহায়তা চেয়েও পায়নি। ফলে বার্মিজদের প্রবল প্রতি-আক্রমণে তারা শরণার্থীসহ পিছু হটে কক্সবাজার- চট্টগ্রামে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এদের অধিকাংশই আর কখনো আরাকানে ফিরে যায়নি। তবে ১৮২৪ সাল থেকে শুরু হওয়া অ্যাংলো-বার্মিজ যুদ্ধের সময় থেকে ব্রিটিশরা নিজেদের স্বার্থেই আরাকানসহ বার্মায় প্রচুর ভারতীয় শ্রমিক ও সৈন্য নিয়ে আসে। সে সময় বাংলায় ঠাই নেয়া কিছু রোহিঙ্গা আবার আরাকানে ফিরে আসে এবং ব্রিটিশদের অনুগত হিসেবে বিশেষ সুবিধা লাভ করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে স্থানীয়দের সমর্থন নিশ্চিত করতে ব্রিটিশরা আরাকানি রোহিঙ্গাদের অঙ্গীকার করেছিল যে, যুদ্ধ শেষে আরাকানকে স্বাধীন মুসলিম রাস্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হবে। কিন্তু ১৯৪২ সালে বার্মিজদের সহায়তায় জাপানীদের অগ্রাভিযানের মুখে ব্রিটিশরা পিছু হটলে রোহিঙ্গাদের উপর নরক ভেঙে পড়ে এবং আরাকানজুড়ে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। এতদিন ব্রিটিশদের আনুকূল্য-ধন্য রোহিঙ্গারা এবার দখলদার জাপানী সৈন্য এবং উগ্র বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের নির্মম আক্রমণের শিকার হয়। এর ফলে প্রায় ২২ হাজার রোহিঙ্গা পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছিল।

এরপর বার্মা স্বাধীনতা লাভের পূর্বক্ষণে রোহিঙ্গারা মংদ ও বুথিদং জেলাসহ পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে যোগ দেবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে ব্যর্থ হয় এবং এ কারণে ১৯৪৮ সালে বার্মা স্বাধীন হবার পরপরই ক্ষুব্ধ বার্মিজ সরকার রোহিঙ্গাদের বহিরাগত বলে আখ্যা দিয়ে তাদের উপর চড়াও হয়। এছাড়াও ১৯৪২ সালে দেশ ত্যাগ করা রোহিঙ্গাদের ফিরে আসার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় এবং তাদের স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি বায়েজাপ্ত করা হয়। পাশাপাশি সকল সরকারি চাকুরিতে রোহিঙ্গাদের যোগদানও নিষিদ্ধ করা হয়। এমন নিষ্পেষণের ফলে হাজার হাজার রোহিঙ্গা আবারো প্রাণ বাঁচাতে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়।

১৯৫০ সালে রোহিঙ্গাদের সশস্ত্র সংগ্রামী দল ‘মুজাহিদ’ সক্রিয় হয়ে উঠলে বার্মিজরা মুজাহিদদের মংদ, বুথিদং ও রুথিদং জুড়ে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করে। এতে পাকিস্তান সরকার প্রতিবাদ জানিয়ে মুজাহিদদের আরো অস্ত্র সরবরাহের হুমকি দিলে বার্মিজ প্রধানমন্ত্রী উনু দ্রুত মুসলিম দূত হিসেবে উপেকিনকে পাকিস্তান পাঠিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেন। ১৯৫৪ সালে মুজাহিদ নেতা কাশিম পাকিস্তানীদের হাতে ধরা পড়লে তাকে চট্টগ্রাম জেলে আটকে রাখা হয় এবং সেবছরই নভেম্বর মাসে বার্মিজরা তাদের কাউন্টার ইন্সার্জেন্সি অপারেশন জোরদার করে আরাকানের অবশিষ্ট মুজাহিদদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

১৯৬২ সালে জেনারেল নে উইন ক্ষমতা দখলের পর সান, কারেনদের মতো রোহিঙ্গাদের রাজনৈতিক কার্যক্রমও সংকুচিত হতে থাকে এবং ১৯৭০ সালে বার্মা সরকার রোহিঙ্গাদের বহিরাগত হিসেবে চিহ্নিত করে আরাকান জুড়ে ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে। ১৯৭৭ সালে শুর হয় ‘অপারেশন নাগামিন’ (Operation Nagamin/Dragon King), যেখানে বহিরাগত হিসেবে রোহিঙ্গাদের আরো ব্যাপকভাবে চিহ্নিত করে সীমাহীন অত্যাচার করা শুরু হয় এবং আবারো প্রাণভয়ে প্রায় দুই লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। শরণার্থী সামলাতে হিমশিম খেয়ে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সহায়তা কামনা করলে সীমান্ত জুড়ে তেরটি রিফিউজি ক্যাম্প গড়ে ওঠে। পরে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় বার্মিজরা রোহিঙ্গাদের আরাকানে ফিরে যাবার ব্যাপারে সম্মতিজ্ঞাপন করলে অনেক রোহিঙ্গা আরাকানে ফিরে যায়।

অপারেশন নাগামিন চলাকালে বার্মিজ সেনা ও ইমিগ্রেশন অফিসারদের হাতে আটক রোহিঙ্গা গ্রামবাসী; Image Source: Wikimedia Commons

১৯৯০ সাল থেকে আরাকানে ততমাদো রোহিঙ্গা উচ্ছেদ অভিযান আবার জোরদার করে এবং ১৯৯১ সাল নাগাদ হত্যা, গুম, ধর্ষণ এবং নির্যাতন এতটাই অসহ্য হয়ে ওঠে যে প্রায় আড়াই লাখ রোহিঙ্গা ঘরবাড়ি ছেড়ে বাংলাদেশে পাড়ি জমায়। জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা (UNHCR) সহ অন্যান্য এনজিওর সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার এবার কক্সবাজারে উনিশটি ক্যাম্প স্থাপন করে এই শরণার্থী ঢল সামাল দেবার চেষ্টা করে। তবে বাংলাদেশ সরকার ১৯৫১ সালের শরণার্থী সনদ (1951 U.N. Convention) কিংবা ১৯৬৭ সালের প্রটোকল (1967 Protocol) এর স্বাক্ষরকারী না হওয়ায় তারা রোহিঙ্গাদের রিফিউজি হিসেবে দেশে স্থায়ী আশ্রয় দিতে অসম্মতি জানিয়ে তাদের আরাকানে ফিরিয়ে নিতে বার্মাকে ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ অব্যহত রাখে।

বাংলাদেশের চাপে এবং মায়ানমারের অনীহার মুখে জাতিসংঘ ১৯৯৩ সালে রোহিঙ্গাদের কাছে সরাসরি তাদের মতামত জানতে চাইলে ৩০% এর কম রোহিঙ্গা আরাকান/রাখাইনে ফিরে যেতে আগ্রহ দেখায়। অবশেষে ১৯৯৭ সাল নাগাদ সাকুল্যে ২ লাখ ৩০ হাজার রোহিঙ্গা আরাকান ফিরে গিয়েছিল।

১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে মিয়ানমার সাফ জানিয়ে দেয়, ১৫ আগস্ট ১৯৯৭ তারিখের পর তারা আর কোনো রোহিঙ্গা ফেরত নেবে না। এর ফলে বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের দ্রুত ফেরত পাঠানোর উদ্যোগ নিলে রোহিঙ্গারা ক্ষুব্ধ হয়ে নয়াপাড়া ও কুতুপালং ক্যাম্পে তাদের পছন্দের কিছু এনজিও প্রতিনিধি ছাড়া সকলের যাতায়াত রুদ্ধ করে দেয় এবং ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। পরে ১৯৯৮ সালের অক্টোবর মাস নাগাদ বাংলাদেশ স্থানীয়দের সহায়তায় উক্ত ক্যাম্পদ্বয়ের উপর কর্তৃত্ব ফিরে পায়। এ সময় পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের রাখাইনে ফিরে যাওয়া বন্ধ ছিল। ফলে মায়ানমার রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেবার সময়সীমা ১৫ নভেম্বর ১৯৯৮ পর্যন্ত বর্ধিত করে। তবে শর্ত জুড়ে দেয়া হয় যে, বার্মিজরা রোহিঙ্গাদের পরিচয় নিশ্চিত হলে এবং পুরো পরিবার একসাথে পাওয়া গেলে তবেই প্রতি সপ্তায় সর্বোচ্চ ৫০ জন করে রোহিঙ্গা ফিরিয়ে নেয়া হবে। এর ফলে পুরো প্রক্রিয়াটিই মুখ থুবড়ে পড়ে এবং এক লাখের বেশি বেওয়ারিশ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আটকা পড়ে।

Image Source: World Bank Group

২০১২ সালের জুন মাসে আরাকান তথা রাখাইনে এক বৌদ্ধ যুবতিকে ধর্ষণের পর হত্যার রেশ ধরে বৌদ্ধ এবং মুসলিমদের ভেতর প্রাণঘাতী দাঙ্গা শুরু হয়। বার্মিজ সরকার এ সুযোগে উগ্র বৌদ্ধদের দিকে পূর্ণ সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতনের মাত্রা এতটাই বাড়িয়ে দেয় যে, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ২০১৩ সালে একে বার্মিজ সেনা সমর্থিত এথনিক ক্লিঞ্জিং অভিযান হিসেবে আখ্যা দেয়। এই অভিযানের ফলে ২০১৫ সাল নাগাদ ১ লক্ষ ২৫ হাজার রোহিঙ্গা দেশান্তরি হয়। এবার এদের অনেকেই মালয়েশিয়ার দিকে যাবার চেষ্টা করে এবং সমুদ্রযাত্রা কালে শয়ে শয়ে মারা পড়ে।

২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ সীমান্তের তিনটি পুলিশ পোস্টে প্রায় আড়াইশো রোহিঙ্গা একযোগে হামলা করে নয়জন বার্মিজ পুলিশ সদস্যকে হত্যা করে। জবাবে ততমাদোর সহযোগিতায় উগ্র বৌদ্ধরা এবার নজিরবিহীন হিংস্রতা নিয়ে রাখাইনের প্রত্যেকটি রোহিঙ্গা পরিবারের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। সৈন্য, পুলিশ এবং বৌদ্ধ উগ্রবাদিরা সম্মিলিতভাবে হত্যা, গুম এবং নির্বিচারে ধর্ষণে মত্ত হয়ে ওঠে। সেই সাথে বাড়িঘর লুটপাটের পর পুড়িয়ে দিয়ে রোহিঙ্গাদের উচ্ছেদ চলতে থাকে পরিকল্পিতভাবে। নভেম্বর মাসে স্যাটেলাইট থেকে ধারণ করা চিত্রে দেখা যায়, পাঁচটি রোহিঙ্গা গ্রামের প্রায় ১,২৫০টি ঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে বার্মিজ সেনারা। এছারাও পলায়নরত রোহিঙ্গাদের হত্যা করতে ততমাদো সেনারা হেলিকপ্টার গানশিপ থেকেও গুলিবর্ষণ করে। বার্মিজ সরকার রাখাইনে মিডিয়ার উপস্থিতি নিষিদ্ধ করায় এই অভিযানে ঠিক কতজন হতাহত হয় তার সঠিক পরিসংখ্যান আজও অজানা, তবে এ ঘটনার পর আবারো প্রায় ৭৪ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছিল।

Image Source: hrw.org

সারাবিশ্ব ইতোমধ্যে রোহিঙ্গা নিধনকে ‘এথনিক ক্লিঞ্জিং’ এবং ‘জেনোসাইড’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। মায়ানমারের গণতন্ত্রের মানসকন্যা আর শান্তিতে নোবেল বিজয়ী নেত্রী অং সান সুকির নীরবতা আর অস্বীকৃতি ক্রমশ এই গণহত্যায় তার ইন্ধনের পরিচায়ক বলেই নিন্দিত। রাখাইনে অবশিষ্ট রোহিঙ্গাদের উপর নিপীড়ন এবং গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের আলামত বিলোপ প্রক্রিয়া আজও অব্যহত। আন্তর্জাতিক মহল এ গণহত্যার দোষে বেশ কিছু জেনারেলের বিচার ও শাস্তি দাবি করলেও সুকি সরকার এখনো কোনো কিছুই স্বীকার করে নিচ্ছে না এবং তারা এসব মানবতা বিরোধী অপরাধের আন্তর্জাতিক তদন্ত হতে দিতেও নারাজ।

উপরন্তু ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসেও বুথিডঙ্গের রোহিঙ্গা গ্রামে ততমাদো হেলিকপ্টার গানশিপ থেকে নির্বিচারে গুলি ছোড়া হয় এবং উত্তর রাখাইন জুড়ে মাইন বিছানো হয় যেন তারা বাংলাদেশে তারা পালাতে না পারে। এছাড়াও নাফ নদী এবং সাগরে রোহিঙ্গা ভর্তি নৌকা দেখামাত্র গুলি করে ডুবিয়ে দিচ্ছে বার্মিজ সেনারা। আবার বার্মার মূল ভূখন্ডে যাবারও পথ নেই রোহিঙ্গাদের। আর তাই আরাকান তথা রাখাইন আজ আক্ষরিক অর্থেই রোহিঙ্গাদের জন্য এক অবধারিত ‘জেনোসাইড জোন’।

এই সিরিজের পূর্ববর্তী পর্ব

১) রোহিঙ্গা রঙ্গ ১: বার্মিজ ইতিহাস পাঠ

২) রোহিঙ্গা রঙ্গ ২: ইউনিয়ন অব বার্মার স্বাধীনতা এবং গৃহযুদ্ধ কাতরতা (১৮২২-১৯৮৮)

৩) রোহিঙ্গা রঙ্গ ৩: ইউনিয়ন অব বার্মার স্বাধীনতা এবং গৃহযুদ্ধ কাতরতা (১৯৮৯ থেকে বর্তমান)

এই সিরিজের পরবর্তী পর্ব

রোহিঙ্গা রঙ্গ ৫: রোহিঙ্গা নিধনে আন্তর্জাতিক মৌনতার নেপথ্যে

.jpeg?w=600)