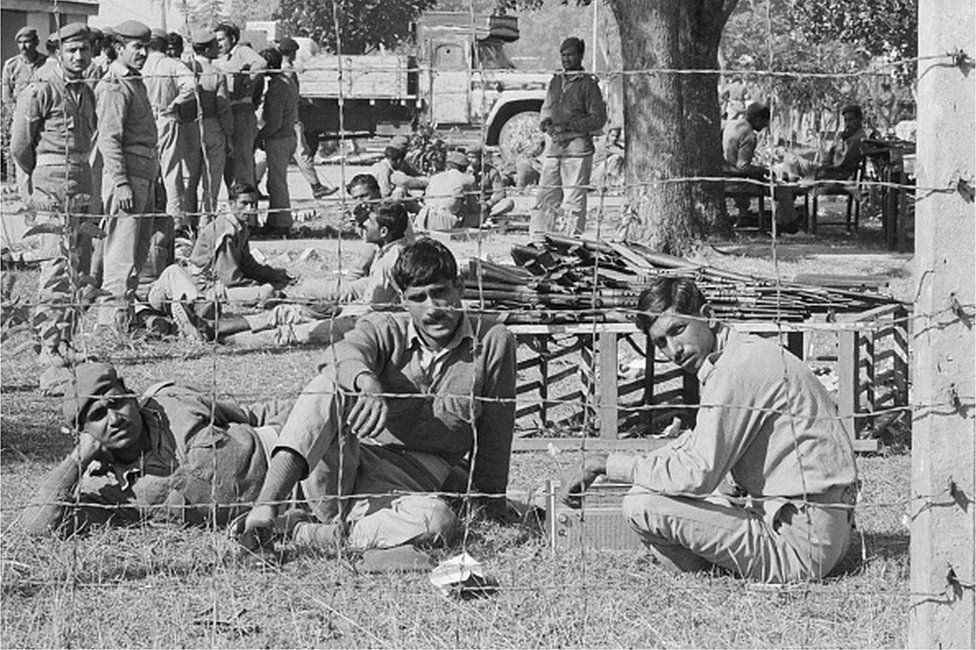

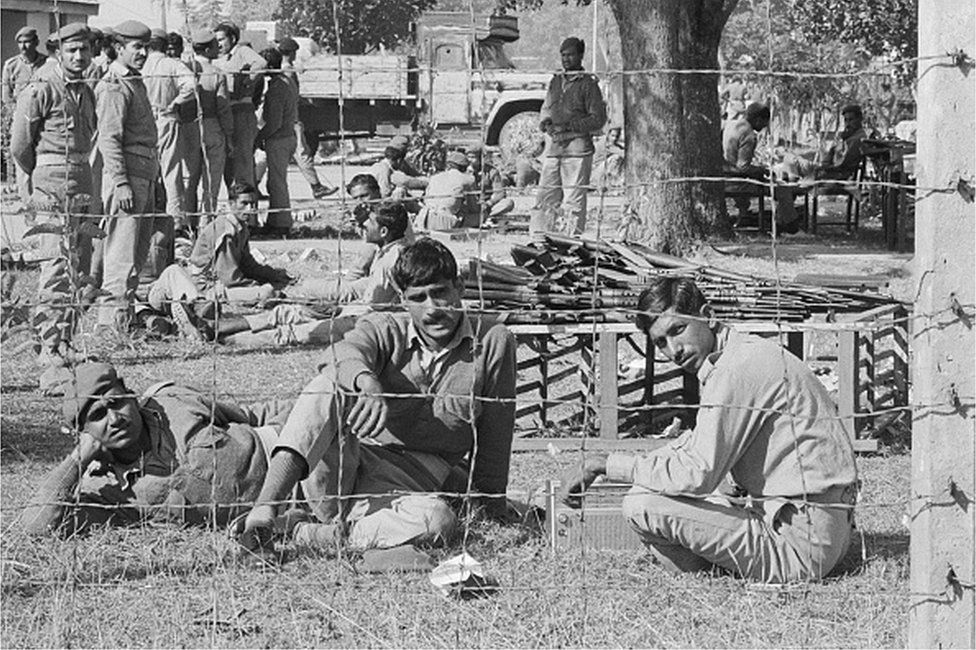

১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বরে ঢাকায় আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তান সেনাবাহিনী, তৎকালীন রমনা রেসকোর্স ময়দানে লেখা হয় এক নতুন ইতিহাস। সেই ইতিহাসের দিনে বাংলাদেশ এবং ভারতের যৌথ কমান্ডের কাছে পাকিস্তানের সেনাসদস্য ছাড়াও তৎকালীন বাংলাদেশে নিযুক্ত পশ্চিম পাকিস্তানের নিযুক্ত সামরিক এবং বেসামরিক প্রশাসনও আত্মসমর্পণ করে। এদের সবাইকে মিলিয়ে ১৬ তারিখের আত্মসমর্পণের পরে যুদ্ধবন্দির সংখ্যা দাঁড়ায় তিরানব্বই হাজারে।

পাকিস্তানী কূটনীতিবিদ এবং বিশেষজ্ঞ স্যামুয়েল মার্টিন বুরকের হিসাব অনুযায়ী ঢাকায় তিরানব্বই হাজার যুদ্ধবন্দিদের মাঝে পনের হাজার বেসামরিক পুরুষ, নারী এবং শিশু ছিলেন। গবেষক সুরেন্দ্র চোপড়ার (১৯৮৮) হিসেব অনুযায়ী, ৫৬,৯৯৮ জন ছিলেন নিয়মিত সেনা সদস্য, ১৮,২৮৭ জন প্যারা মিলিটারি সদস্য, ১৭,৩৭৬ জন বেসামরিক লোক। এই সতের হাজারের মাঝে আছেন ৪,৬১৬ জন পুলিশ সদস্য, ১,৬২৮ জন সরকারি চাকুরিজীবী, ৩৯৬৩ জন বিভিন্ন পদস্থ পশ্চিম পাকিস্তানী যারা কর্মরত ছিলেন বাংলাদেশে, এবং এই সবকিছুর মাঝে আছেন প্রায় ছয় হাজার নারী এবং শিশু। সব মিলিয়ে প্রায় তিরানব্বই হাজার সামরিক এবং বেসামরিক মানুষ।

যুদ্ধবন্দির দায়িত্ব কে নেবে?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী প্রথমবার এই বিপুল পরিমাণ যুদ্ধবন্দির সাক্ষী হয়। এই বন্দি তালিকায় শুরুতেই ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তারা। বিপুল পরিমাণ যুদ্ধবন্দি বিজয়ী শক্তিকে দৌড়ে একটু এগিয়েই রাখে। যদিও তৃতীয় জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী, যুদ্ধবন্দির বিনিময়ে এমন কোনো সুবিধা আদায়ের সুযোগ নেই, বরং যুদ্ধে বন্দিদেরকে তাদের মানবিক মর্যাদা এবং প্রাপ্য সম্মানের সাথে অবস্থানের সুব্যবস্থা করতে হবে, আত্মসমর্পণের পরে তাদেরকে নির্যাতন করাও জেনেভা কনভেশন বহির্ভূত।

তাই প্রত্যাশিতভাবেই বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে তিরানব্বই হাজার যুদ্ধবন্দির দায়িত্ব নিয়ে বাংলাদেশের তৎকালীন সরকার এবং ভারতীয় প্রশাসনের মাঝে প্রথম বিরোধ হয়। বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রশাসন চেয়েছিল ঢাকায় বিশেষ আদালত করে পাকিস্তানের যুদ্ধবন্দিদের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার করতে। শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের ২৩ তারিখ (Keesing’s contemporary Archives, 1971-72) , ভারতকে অভিযুক্ত সামরিক সদস্যদের বাংলাদেশের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান এবং বাংলাদেশে হয়ে যাওয়া গণহত্যার বিচার শুরু করার প্রক্রিয়া শুরুতে আগ্রহী বলে জানান।

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব হয়নি

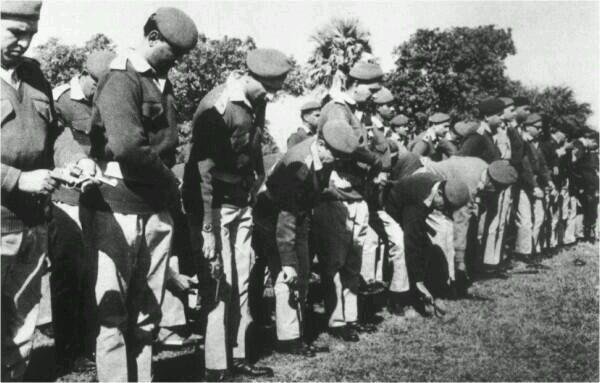

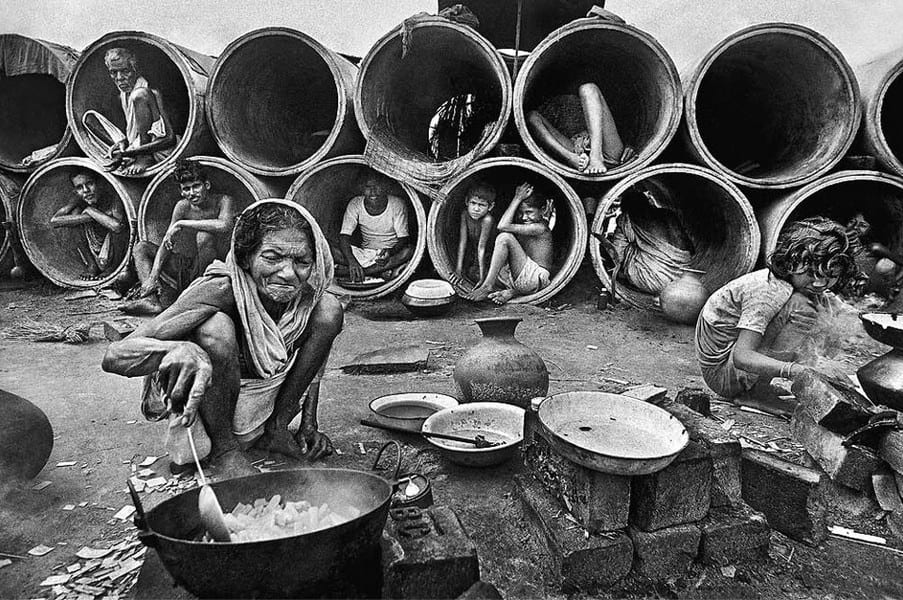

তবে বাংলাদেশের অবস্থা বিবেচনায় তা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অস্থায়ী সরকারের মাথায় পুরো আকাশ ভেঙে পড়েছে, দেশে তখন বিপুল পরিমাণ মানুষের হাতে অস্ত্র। বাংলাদেশ চেয়ে দেখেছে শত তরুণ যোদ্ধার কান্না, যার হাতে অস্ত্র, মানুষের ঘরবাড়ি পাকিস্তানী বাহিনীর আগুনে নিশ্চিহ্ন, স্ত্রী পরিজন কোথায় কেউ জানে না। দেশের সেতু, রেল যোগাযোগ বন্ধ, মাইন পুঁতে রাখার কারণে বন্দর অচল। পাল্টাপাল্টি বোমার আঘাতে ঢাকার বিমান চলাচল প্রায় বন্ধ। বাংলাদেশের ভূখণ্ডে থাকা সব অবকাঠামো পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাব ক্ষতিগ্রস্ত। বাংলাদেশের ভূখণ্ডে আর ভারতীয় সীমান্তের শরণার্থী শিবিরে স্বজন হারাচ্ছে, স্বজন হারানোর আক্রোশে ফুঁসছে সারা বাংলাদেশ। এমন অবস্থায় এই বিপুল পরিমাণ যুদ্ধবন্দিকে রাখা, বিচার শুরু করার কাজটি আর করা হয়ে উঠেনি বাংলাদেশের সরকারের। তাই ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী স্থল, বিমানপথে এই যুদ্ধবন্দিদের ভারতে নিয়ে যায়।

যুদ্ধবন্দি নিয়ে রাজনীতি শুরু

ভারতীয় কূটনীতিবিদ মহারাজা কৃষ্ণ রাসগোটরা এবং অন্যান্য অনেক অভিজ্ঞ কূটনীতিবিদ এই বিপুল সংখ্যক বন্দিকে ভারতে নিয়ে যাওয়ার বিরোধীতা করেছেন। কারণ একদিকে ভারতে বাংলাদেশ থেকে যাওয়া শরণার্থীর চাপে পিষ্ট, অন্যদিকে এই বন্দিদের রক্ষণাবেক্ষণ ভারতকে অর্থনৈতিক এবং নতুন আন্তর্জাতিক চাপে ফেলবে। রাসগোটরার অভিমত ছিল, এই সৈন্যরা দেশে ফিরে গেলেই ভুট্টো এবং প্রশাসনের উপর চাপ বাড়বে, ব্যর্থতার দায়ভারে পাকিস্তানের নিজের কাছেই মাথা নত করবে।

কিন্তু ভারতের অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাই তার এই মতের সাথে একমত হতে পারেননি, পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর একাংশকে ভারতীয় ভূখণ্ডে নির্বিষ অবস্থায় বন্দি রাখতে পারলে ভারতের কূটনৈতিক লাভের কথাই চিন্তা করেছেন বেশিরভাগ। তাই ভারতের বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্প করে তাদের রাখা হয়। তবে ক্ষেত্রবিশেষে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যেমন, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে নিযুক্ত সর্বোচ্চ বেসামরিক কর্মকর্তা ছিলেন মুজাফফর হোসাইন, তাকে যুদ্ধবন্দি হিসেবে নেওয়া হলেও ভারতীয় কূটনীতিবিদ ডি. পি. ধরের বাসায় অতিথি হিসেবে অবস্থান করেন।

যুদ্ধবন্দি নিয়ে ভারতের উপর চাপ এবং ভারতের মোকাবেলা

তিরানব্বই হাজার যুদ্ধবন্দি নিয়ে ভারতের উপর আন্তর্জাতিক চাপও আসা শুরু হয়। তৃতীয় জেনেভা কনভেনশন (১৯৪৯) এর আর্টিকেল ১১৮ অনুযায়ী, যুদ্ধক্ষেত্রে সক্রিয় সংঘর্ষ শেষ হওয়ার পরে আর কোনোপ্রকার দেরি না করে যুদ্ধবন্দিদের বিনিময় ও তাদের মুক্তি দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।

“Prisoners of war shall be released and repatriated without delay after the cessation of active hostilities” – Geneva Conventions

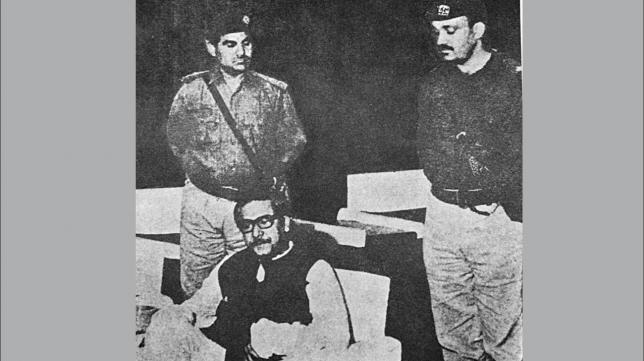

প্রথমত, ভারতের দাবী ছিল- এই যুদ্ধবন্দিরা বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। তাই ভারত এবং বাংলাদেশ উভয়ের যৌথ স্বার্থ জড়িত এই বন্দিদের সাথে। ভারতীয় কূটনীতিবিদরা সবার প্রথমেই চাপ দেন শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেওয়ার জন্য। কারণ শেখ মুজিব বাংলাদেশের ভূখণ্ডে নিজেকে অবিসংবাদিত নেতা, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন, যুদ্ধবন্দির ব্যাপারটি মীমাংসায় তার এবং তার দেশের মতামত থেকেই যায়।

শেখ মুজিবকে মুক্ত করতে কূটনৈতিক চাপ

ভারতীয় কূটনীতিবিদ শশাঙ্ক ব্যানার্জীর ভাষ্যমতে, ইন্দিরা গান্ধী এবং তার ‘কিচেন ক্যাবিনেট’ নামে পরিচিত মন্ত্রীসভা এবং উপদেষ্টাদের সামনে তখন বিশাল বড় চ্যালেঞ্জ। নিক্সন-কিসিঞ্জার-ইয়াহিয়ার কূটনীতিকে হারিয়ে ইন্দিরা গান্ধী ও তার ঘনিষ্ঠদের মাঝে একটি আত্মতৃপ্তি ছিল, কিন্তু যুদ্ধবন্দি নিয়ে নতুন চাপ এবং শেখ মুজিবের সামরিক আদালতে বিচারের ঘোষণা চিন্তার ভাঁজ ফেলে ইন্দিরার কিচেন ক্যাবিনেটে। বিশেষ করে, পশ্চিমবাংলায় বিপুল পরিমাণ শরনার্থীর চাপে ভারত তখন পিষ্ট, এছাড়াও ভারতের বিভিন্ন এলাকায় বামপন্থী আন্দোলনের উত্থান ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার সর্বদাই চিন্তায় ছিল। বাংলাদেশে দ্রুত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হোক এমনটাই ভারতের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম চাওয়া ছিল।

শশাঙ্ক ব্যানার্জীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরের এক যাত্রাবিরতিতে ইন্দিরা গান্ধী তার কূটনীতিক চ্যানেলের মাধ্যমে ভুট্টোকে শেখ মুজিবের মুক্তির ব্যাপারে চিন্তা করার বার্তা দেন। ভুট্টোর কাছে ব্যাপারটি পরিষ্কার ছিলো যে, ভারতের কাছে দাবী আদায়ের মোক্ষম অস্ত্রটি আছে, আর সেটি হলো বিপুল পরিমাণ যুদ্ধবন্দি। শেখ মুজিবের যদি পাকিস্তানী আদালতে সাজা হয় তার ফলাফল ভারতকে প্রভাবিত করবে, তাই ভুট্টোকে ভারতের বার্তাটি পৌঁছে দেওয়া হয়, যত দ্রুত মুজিবকে মুক্তি দেওয়া যায় ততই ভালো।

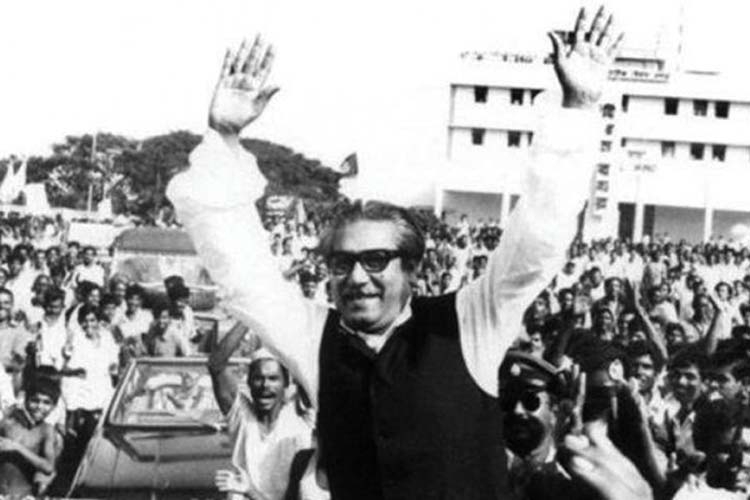

শেখ মুজিবের মুক্তির পর নতুন মোড় নেয় যুদ্ধবন্দির মুক্তি

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের জানুয়ারির ৮ তারিখে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়, এবং ভুট্টো, ইন্দিরা এবং মুজিবের মধ্যে কূটনীতিক চ্যানলের মাধ্যমে আলাপ চলতে থাকে। কীভাবে এবং কখন ভারতে থাকা পাকিস্তানী বন্দিরা মুক্তি পাবে। শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে নিজ দেশে ফিরে সরকারের হাল ধরলেন নতুন করে, নতুন আত্মবিশ্বাসের সাথে পাকিস্তানকে মোকাবেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি।

সুরেন্দ্র চোপড়ার (১৯৮৮) ভাষ্য অনুযায়ী, শেখ মুজিব জানিয়ে দেন পাকিস্তান যদি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেয়, তাহলে তিনি আলোচনার টেবিলে বসতে রাজি নন। আর তার মতামত ছাড়া পাকিস্তানের যুদ্ধবন্দির ব্যাপারটি মীমাংসা হচ্ছে না। কিন্তু ভুট্টোর পক্ষে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়াটা একপ্রকার অসম্ভব তখনই, কারণ একদিকে পাকিস্তানে ইসলামিক দলগুলো ক্ষুব্ধ, তাদের ডাকে জনতা ফুঁসছে। অন্যদিকে ভারতের বন্দি থাকা সেনাদের স্বজনেরা আন্দোলন করছে বিভিন্ন দিকে।

যুদ্ধবন্দি বিনিময়ে ভারত-বাংলাদেশ কার কী দাবী?

শেখ মুজিব চাইছিলেন, যুদ্ধবন্দিদের ফিরিয়ে দেওয়ার এই কূটনৈতিক আলোচনার সুবাদে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিবে সার্বভৌম দেশ হিসেবে। এছাড়া গণহত্যায় জড়িত উচ্চপদস্থ সেনাসদস্যের বিচার হবে বাংলাদেশের আদালতে পাশাপাশি নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশে হয়ে যাওয়া অমানবিক গণহত্যাকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্বীকৃতি আদায়।

ভারতের ইন্দিরা গান্ধী ও তার মন্ত্রীসভার উদ্দেশ্যও ছিল পাকিস্তানকে চাপে ফেলা, বিশেষ করে ভারতের ভূখণ্ডে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর উল্লেখযোগ্য অংশ যখন বন্দি, তখন কাশ্মীর নিয়ে স্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা করা। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস থেকে প্রকাশিত স্যামুয়েল মার্টিন বুরকে তার লেখা গবেষণাপত্র “The Postwar Diplomacy of the Indo-Pakistani War of 1971” উল্লেখ করেন, ভারতের এই বন্দি বিনিময়ে দেরি করার দুটি প্রচ্ছন্ন কারণ ছিল, যেগুলো গণমাধ্যমের আলোতে খুব একটা আসেনি।

প্রথমটি হলো, এই বিশাল পরিমাণ সেনাসদস্যকে আটকে রাখলে এই সদস্যদের দক্ষতায় একটি ছাপ পড়বে। এবং দ্বিতীয়টি হলো, ভারত কাশ্মীর নিয়ে দফারফা করতে আগ্রহী, যুদ্ধবন্দি নিয়ে আলোচনার টেবিলে যদি তার সমাধান করা যায় তবে ভারতের জন্য তা ভালো হওয়ার কথা।

শিমলা চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন ইন্দিরা-ভুট্টো

ভুট্টো ১৯৭২ সালে ইরান, মরক্কো, তিউনিশিয়া, আলজেরিয়া, লিবিয়া, মিশর, সিরিয়ার মতো ইসলামিক ব্লকে থাকা দেশগুলোতে রাজনৈতিক সফরে গিয়েছেন, যদি শেখ মুজিবকে আলোচনায় বসানো যায় এবং ভারতের উপর চাপ প্রয়োগ করা যায় এই ব্যাপারে চারদিকে ভুট্টোর আলোচনা ছিল চলমান। চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের সাথে আলাপ আলোচনা চালাতে থাকেন তিনি। তবে এতে খুব একটা লাভ হয়নি ভুট্টোর, ২ জুলাই ১৯৭২ ভারত-পাকিস্তান দ্বিপক্ষীয় শিমলা চুক্তি স্বাক্ষর হয়। যেখানে ভারত-পাকিস্তানের দীর্ঘমেয়াদের শান্তিচুক্তির ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়।

১৭ ডিসেম্বর পশ্চিম ফ্রন্টের যুদ্ধবিরতি রেখা ধরে যে নতুন সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে তা মেনে চলার ব্যাপারে সম্মত হয় পাকিস্তান। এই চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে পাকিস্তান একধাপ এগিয়ে যায় এবং বিনিময়ে পাকিস্তানি বাহিনী যে গণহত্যা করে তার বিচার প্রক্রিয়াও কূটনীতিকভাবে স্থগিত হয়ে যায় ইন্দিরা গান্ধীর প্রভাবে।

শিমলা চুক্তি স্বাক্ষর করে ধরতে গেলে পাকিস্তানে খালি হাতেই ফিরে যান ভুট্টো, তাই দেশেও প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়েন তিনি। যুদ্ধবন্দির ব্যাপারে সুরাহা না করতে পারায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মধ্যেও ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছে। তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৭২ সালের ৫ ডিসেম্বর, রাওয়ালপিন্ডিতে যুদ্ধবন্দিদের প্রায় ২০ হাজার স্বজন একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ করে।

বাংলাদেশের উপর পাকিস্তানের কূটনৈতিক চাপ

পুরো সময় জুড়েই বাংলাদেশের উপরে পাকিস্তানের কূটনীতিক চাপ অব্যাহত ছিল, ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ মিত্র চীনের ভেটোর কারণে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। তাই বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ার যাত্রা একটি অচলাবস্থার সম্মুখীন হয়।

শেখ মুজিব এবং তার প্রশাসন বুঝতে পারে যুদ্ধবন্দিদের হস্তান্তরে সম্মত না হলে পাকিস্তান বাংলাদেশের উপরে চাপ অব্যাহত থাকবে, চীনের ভেটো বাধা এড়িয়ে সদস্য হওয়া যাবে না জাতিসংঘের। অর্থনৈতিকভাবে ভেঙে পড়া দেশে গতি আনা যাবে না এটি যদি চলমান থাকে।

১৯৭৩ সালের এপ্রিলে ঢাকা আসেন ভারতের বিশেষ দূত পি এন হাকসার, এরপর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল হোসেন আরেক দফায় ভারত যান। এরপর বাংলাদেশ-ভারত যৌথ ঘোষণার মাধ্যমে যুদ্ধবন্দিদের পাকিস্তানে ফিরিয়ে দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। তবে যুদ্ধবন্দিদের মাঝে ১৯৫ জনের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ আনা হয় এবং বিচার শুরুর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

দিল্লি চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধবন্দি বিনিময়ের পথ প্রশস্ত হয়

এই যৌথ ঘোষণার ফলে পাকিস্তানের সামনে যুদ্ধবন্দিদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ আসে, এবং ‘দিল্লি চুক্তি’র পথ প্রশস্ত হয়। ১৯৭৩ সালের আগস্টে তিন দেশের সমঝোতার এই চুক্তিতে মূলত প্রধান তিনটি ধারা।

- ১৯৫ জন বাদে বাকি সব বন্দিকে ভারত থেকে পাকিস্তানে পাঠানো হবে।

- পাকিস্তানে বন্দি থাকা এবং আটকে পড়া বাংলাদেশীদেরও ফেরত পাঠানো হবে।

- বাংলাদেশে থাকা উর্দুভাষী বিহারি জনগোষ্ঠীকেও পাকিস্তানে প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

বাংলাদেশে স্বীকৃতি নিয়ে পাকিস্তানের রাজনৈতিক মহল তখনও উত্তপ্ত, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ দাঁড়ায় পাকিস্তানের এই বন্দিরা আন্তর্জাতিকভাবেই যুদ্ধবন্দি হিসেবে প্রচারিত হবে। পাকিস্তানের দাবী ছিল ডিসেম্বরের ১৬ তারিখ তাদের নিজের ভূখণ্ড থেকে ভারতীয় সেনাদের হাতে গ্রেফতার হয়েছে এই বন্দিরা।

ওআইসির ‘ইসলামিক সামিট’ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে আমন্ত্রণ

এই চুক্তিতেও ১৯৫ জনকে বিচারের আওতায় নেওয়ার অবস্থানে শেখ মুজিব অনড় ছিলেন, তবে ভুট্টো তখনও মুসলিমপ্রধান দেশের নেতাদের মাধ্যমে কূটনীতিক বার্তা দিচ্ছিলেন যে ১৯৫ জনকে কোনোভাবে মুক্তি দেওয়া যায় কি না। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৪ এর ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে অনুষ্ঠিতব্য ওআইসির ‘ইসলামিক সামিট’ উপলক্ষ্যে শেখ মুজিবকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তবে পাকিস্তানের স্বীকৃতি ছাড়া বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে লাহোরে পা দেবেন না বলে পরিষ্কার জানিয়ে দেন।

শেখ মুজিবের এই ঘোষণায় ইসলামিক দেশগুলো পাকিস্তানকে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার তাগাদা দেয়। তবে পাকিস্তান তার জায়গায় অনড় থাকে, আইনি বাধাসহ নানা দিক বিবেচনা করে স্বীকৃতিদানে অসম্মতি জানায়। ইতোমধ্যেই ভুট্টোসহ বেশ কয়েকজন পাকিস্তানী নেতা এই ব্যাপারে সম্মত হন যদি ১৯৫ জন বন্দি যাদের বিচারের ব্যাপারে বাংলাদেশ অনড় তাদেরকে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিবে।

বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতি এবং অচলাবস্থার সমাধান

ইসলামিক সামিট শুরুর দু’দিন আগে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের এক বৈঠকে সোমালিয়ার পক্ষ থেকে প্রস্তাব তোলা হয়, বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে পাঠানো হোক বিশেষ দূত। কালক্ষেপণ না করে শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ঢাকায় আসেন ‘ইসলামিক সামিটে’র সেক্রেটারি জেনারেল হাসান আল তোহমায় এবং কুয়েত, সোমালিয়া, লেবানন এবং সেনেগালের প্রতিনিধিরা।

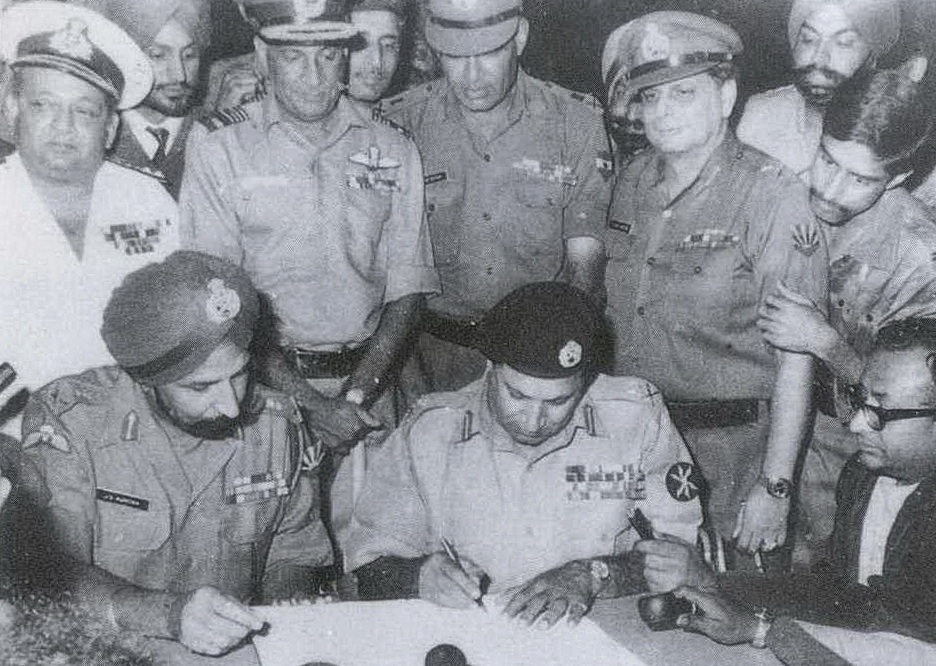

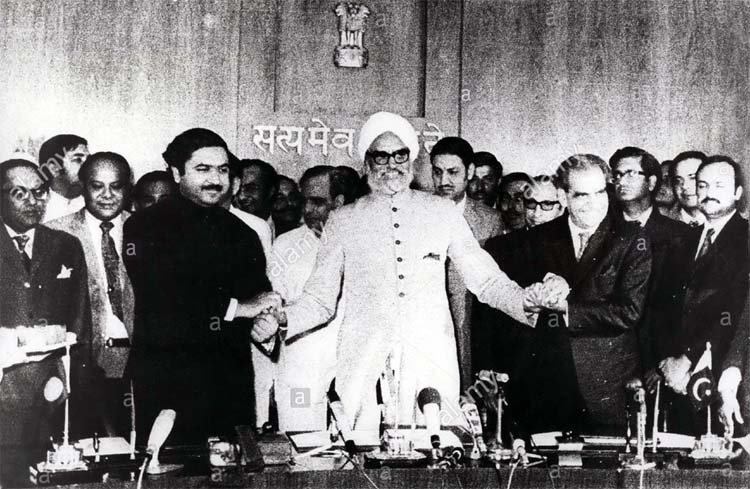

সেখানে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দির বিচারের ব্যাপারে আপস করতে রাজি হন, পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে রাজি হয়। এবং ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ সালে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় পাকিস্তান, কূটনৈতিক চ্যানেলে বাংলাদেশের জাতিসংঘে যোগদানে চীন যাতে ভেটো না দেয় সেই ব্যাপারেও নিশ্চিত হয় বাংলাদেশ। ১৯৭৪ সালে ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ তিন দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার শরণ সিং, আজিজ আহমেদ এবং কামাল হোসেনের উপস্থিতিতে দিল্লি চুক্তির ১৯৫ জনের বন্দিকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে মীমাংসা হয়। নয়া দিল্লিতে সেই চুক্তি স্বাক্ষর থেকে প্রত্যাশা করা হয় তিন দেশের মাঝে সম্পর্কের ইতিবাচক উন্নয়ন হবে।

এর মাধ্যমেই মূলত ভারতের বিভিন্ন ক্যাম্পে থাকা যুদ্ধবন্দিদের পাকিস্তানে প্রেরণ শুরু হয়। যুদ্ধবন্দি নিয়ে ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তানের কূটনৈতিক যুদ্ধের অবসান ঘটে। ভারতের আটকে থাকা পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দিদের অনিশ্চিত ভাগ্যের অবসান ঘটে, একে একে সবাই সীমানা পাড়ি দিতে থাকেন। আনুষ্ঠানিকভাবে জেনারেল নিয়াজির পাঞ্জাবের ওয়াগাহ সীমান্ত দিয়ে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে ভারতে থাকা পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দির বিনিময় শেষ হয়।