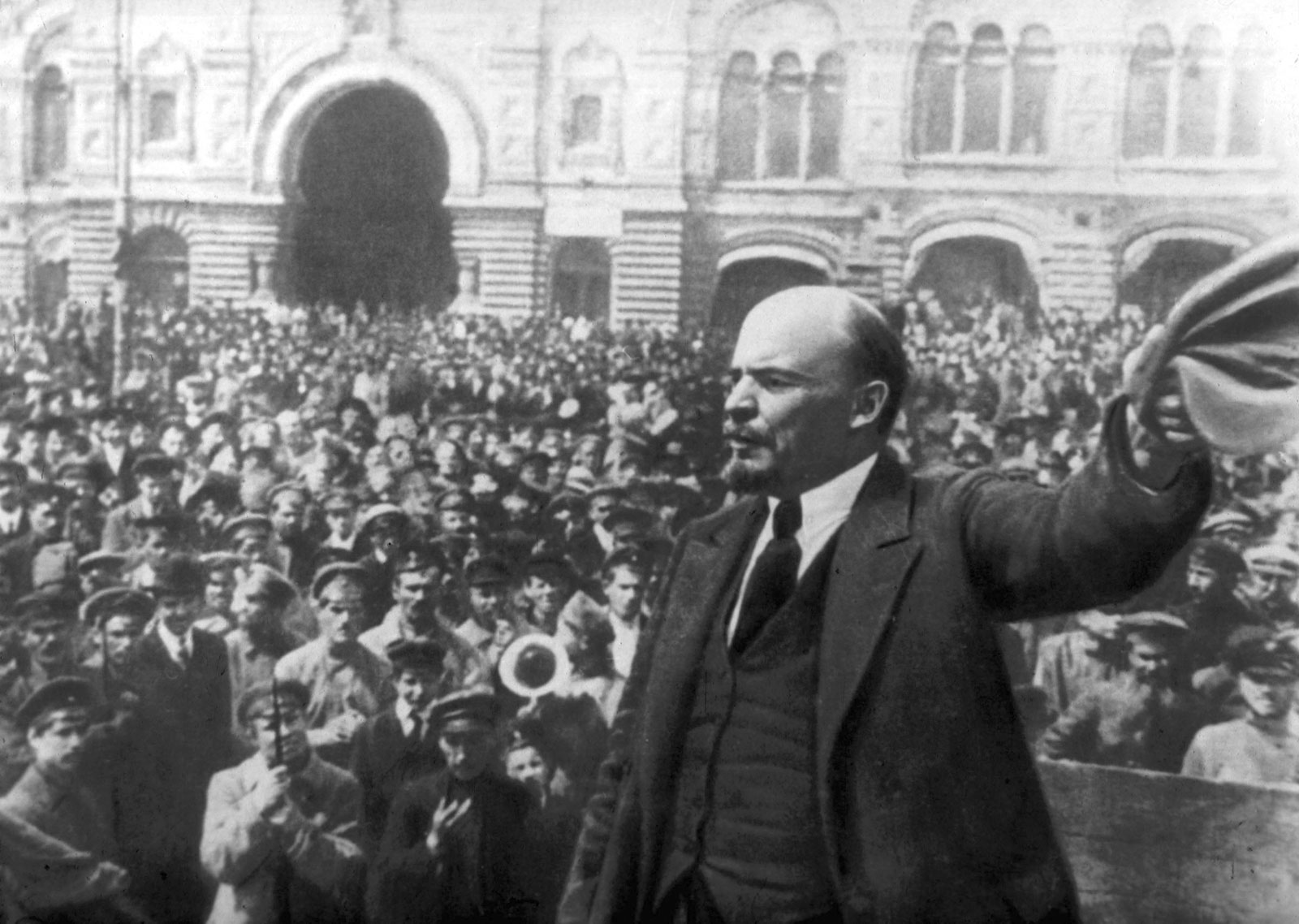

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির নেতৃত্বে অক্ষশক্তির পরাজয়ের পাশাপাশি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন চলছে, তখন রাশিয়ায় কমিউনিস্টরা লেনিনের নেতৃত্বে জারের বিরুদ্ধে বিপ্লব করছিল। লেনিন ও অপরাপর রুশ কমিউনিস্টদের মাধ্যমে সংঘটিত এই বিপ্লবকে আখ্যায়িত করা হয় ‘অক্টোবর বিপ্লব’ নামে। বলে রাখা ভালো, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই রাশিয়া নিজেদের যুদ্ধ থেকে সরিয়ে নেয়। এই বিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়ার জারশাসিত রাজতন্ত্রের পতন ঘটে, কমিউনিস্টরা সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করে এবং ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কোনো রাষ্ট্রে কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থার প্রচলন ঘটে। রুশ বিপ্লবীরা ঘোষণা দেয়- পৃথিবীর যেখানে বিপ্লব সংঘটিত হবে, সেখানেই তারা বিপ্লবীদের সহায়তা প্রদান করবে। ইউরোপের অপরাপর দেশগুলোর কাছে রুশ বিপ্লবীদের এই ঘোষণা ছিল হুমকির মতো, কারণ বিপ্লবীরা যদি কখনও রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নেয়, তাহলে পুঁজিবাদ উৎখাত করা হবে তাদের প্রথম কাজ। এর ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের ব্যক্তিগত পুঁজি ও সম্পদ হারাবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে ইউরোপের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া দেশগুলোর তালিকায় সবার উপরের দিকে ছিল জার্মানি। দেশটিতে একসময় বামপন্থীদের ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা বেশ বেড়ে গিয়েছিল। ভাইমার প্রজাতন্ত্র ছিল পুঁজিবাদের সমর্থক, অপরদিকে জার্মানির অন্য বিরোধী দলগুলোর মধ্যে বামপন্থী কমিউনিস্ট ভাবধারা দলগুলোর ছিল বেশ সক্রিয়। বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে জার্মানির সমাজে দুর্ভিক্ষ, মহামারি, বেকারত্ব ইত্যাদির কারণে যে অস্থিরতা চলছিল, সেটা কাজে লাগিয়ে বামপন্থীদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের বিষয়টি কোনো দিবাস্বপ্ন দেখার মতো ঘটনা ছিল না। এমনকি জার্মানির অনেক জায়গায় কৃষক, শ্রমিক ও যুদ্ধফেরত সৈন্যদের সাথে নিয়ে বামপন্থী শ্রমিকেরা বেশ কিছু শহর ও গ্রাম দখল করে নিয়েছিল। রাশিয়ায় জারতন্ত্রকে উৎখাত করে কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থার গোড়াপত্তন জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিগুলোকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করে এবং পার্টির নেতারা সেরকম কিছু বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখেন।

জার্মান কমিউনিস্টরা আরও বেশি সংগঠিত হতে শুরু করে। তারা বিশ্বযুদ্ধ ও জার্মানদের দুর্দশার জন্য পুঁজিবাদকে দায়ী করে যেসব কথা বলত, সেগুলো মানুষকে আকৃষ্ট করতে শুরু করে। যুদ্ধের পর যত দিন যাচ্ছিল, তাদের প্রতি মানুষের সমর্থন দিন দিন বেড়েই চলেছিল। একপর্যায়ে বার্লিনে কমিউনিস্ট ভাবধারার একটি সংগঠনের নেতাকর্মীরা প্রায় ছয় হাজার শ্রমিককে নিয়ে বার্লিনের স্থানীয় প্রশাসনকে উৎখাতের চেষ্টা চালায় এবং আংশিকভাবে সফলও হয়। তাই এই ঘটনায় সমর্থন জানান বার্লিনের হাজার হাজার যুদ্ধফেরত সেনা। এই ঘটনা ভাইমার প্রজাতন্ত্রের নেতাদের বেশ ভাবিয়ে তোলে। বার্লিনের ঘটনায় কমিউনিস্টদের বাধা দেয়ার জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যে সদস্যরা ছিলেন, তারা বিপুল পরিমাণ মানুষ দেখে হয় অস্ত্র ফেলে পালান, নাহয় অস্ত্র সমর্পণ করে কমিউনিস্টদের সাথে যোগ দেন। জার্মান সেনাবাহিনীর মেজর কুর্ত ভন শ্লেইহার এই ঘটনা খুব কাছ থেকে দেখেন।

জার্মানির তৎকালীন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এই ধরনের কাপুরুষতা দেখে মেজর ভন শ্লেইহার সিদ্ধান্ত নেন, ব্যক্তিগত সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর করা ছাড়া ভাইমার প্রজাতন্ত্রের আর কোনো দিক খোলা নেই। তিনি সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের প্রস্তাব দেন, যুদ্ধ থেকে যেসব কর্মকর্তা ফেরত এসেছেন তাদের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সেনাবাহিনী গড়ে তোলা হবে। যুদ্ধ থেকে যেসব সৈন্য ফেরত এসেছিলেন তারা জার্মান সমাজে খাপ খাইয়ে নিতে পারছিলেন না। মেজর শ্লেইহার দাবি করেন, চরম বেকারত্বের সেই সময়ে সেসব যুদ্ধফেরত সৈন্যকে যদি পুরনো পেশায় ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়, তাহলে হয়তো তারা সেটি ফিরিয়ে দিতে পারবে না। তার কথায় ভাইমার প্রজাতন্ত্রের নীতিনির্ধারক এবং সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা– দুই পক্ষই রাজি হয়। এই প্রস্তাব গ্রহণের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল, মিত্রপক্ষ যে-ধরনের সেনাবাহিনী নিষিদ্ধ করেছিল, তার আওতায় এই ব্যক্তিগত সেনাবাহিনীগুলো পড়ছিল না।

কিন্তু আরেকটি বড় বিষয়ের মীমাংসা হওয়া তখনও বাকি ছিল। যেসব যুদ্ধফেরত সেনা কর্মকর্তা ও সৈন্যদের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সেনাবাহিনী গড়ে তোলা হবে– তার ব্যয়ভার কে বহন করবে? জার্মানির তৎকালীন সমাজের অবস্থা অনুযায়ী ভরণপোষণের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ না দিলে যে এসব ব্যক্তিগত সেনাবাহিনী টিকতে পারবে না, এটা তাদের জানাই ছিল। ভাইমার প্রজাতন্ত্র সিদ্ধান্ত নেয়, এই সামরিক গ্রুপগুলোর জন্য যাবতীয় ব্যয় ভাইমার সরকার বহন করবে। আসলে এই ব্যক্তিগত সেনাবাহিনীগুলো গড়ে তোলার প্রস্তাব সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে দেয়া হলেও মূল কাজ ছিল কমিউনিজমের হাত থেকে ভাইমার প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করা। তাই ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পক্ষ থেকে স্বাভাবিকভাবেই এই ব্যক্তিগত সেনাবাহিনীর ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব বর্তায়। ব্যয়ভার বহনের বিষয়টি মীমাংসা হওয়ার পর থেকে ব্যক্তিগত সেনাবাহিনী গঠনের পথে আর কোন বাধা থাকল না। জার্মান ভাষায় এই ব্যক্তিগত সেনাবাহিনীগুলোকে বলা হতো ‘ফ্রেইকর্পস (Freikorps)’, যার বাংলা স্বাধীন বাহিনী। ফ্রেইকর্পসে যেসব সৈন্য যোগদান করে, তাদের বলা হতো ‘ফ্রিবুটার্স (Freebooters)’।

মজার বিষয় হলো, বামপন্থীদের হাত থেকে ভাইমার প্রজাতন্ত্র রক্ষার লক্ষ্য নিয়ে ব্যক্তিগত সেনাবাহিনী গঠনের অনুমোদন দেয়া হলেও প্রথম ফ্রেইকর্পস বাহিনীকে পাঠানো হয় পোলিশ সীমান্তে। সেখানে পোলিশ দখলকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার পর জার্মানির অভ্যন্তরে তাদেরকে নিয়োজিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯১৯ সালের জানুয়ারি মাসে বার্লিনে কমিউনিস্ট পার্টি স্পার্টাকাস লীগের কমিউনিস্ট ও সশস্ত্র শ্রমিকদের মাধ্যমে নৈরাজ্য শুরু হয় এবং ট্রেন স্টেশন, সরকারি দপ্তর ও অন্যান্য স্থাপনা তাদের দখলে চলে যায়। স্পার্টাকাস লীগের নেতা লিবনেখট বার্লিনের এবার্ট সরকার, যারা ভাইমার প্রজাতন্ত্রের মাধ্যমে নিযুক্ত হয়েছিল, তাদের উৎখাতের ঘোষণা দেয়। ভাইমার প্রজাতন্ত্রের রাজনীতিবিদরা ফ্রেইকর্পসের নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করে বার্লিনে বেশ কয়েকটি ফ্রেইকর্পস নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। ফ্রেইকর্পস গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে স্পার্টাকাস লীগের নেতারা এই ধরনের বিচ্ছিন্ন বিপ্লবের সিদ্ধান্ত নিয়ে হয়তো ভাইমার প্রজাতন্ত্রকে বিপদে ফেলতে পারতেন। কিন্তু ফ্রেইকর্পস হাতে থাকার কারণে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের নীতিনির্ধারকদের খুব বেশি চিন্তা করতে হয়নি।

বার্লিনে ফ্রেইকর্পসদের মাধ্যমে সফলভাবে বামপন্থীদের দমনের পর ভাইমার প্রজাতন্ত্র পুরো জার্মানিতে ‘বার্লিন মডেল’ অনুসরণের সিদ্ধান্ত নেয়। বার্লিনের পর ব্রেমেন, ব্রেমারহেভেন, ওয়েস্টফালিয়া, ব্রানসুয়িক ও লিপজিগ শহরে কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিল, কিন্তু প্রতিবার নৃশংসতার সাথে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা দমন করা হয়। জানুয়ারি মাসে বার্লিন দখলে ব্যর্থ হওয়ার পর মার্চ মাসে আবার বার্লিন দখলের চেষ্টা চালায় স্পার্টাকাস লীগের কমিউনিস্টরা। কিন্তু সেবারও দ্বিগুণ নির্মমতায় তাদের দমন করা হয়। বাভারিয়ায় সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বামপন্থীরা ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চালায় এবং সফলতা অর্জন করে। তাই সেখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের আদলে ‘বাভারিয়ান সোভিয়েত’ গঠন করে। বাভারিয়ার গণঅভ্যুত্থানের ঘটনা ভাইমার প্রজাতন্ত্রের নেতাদের কাছে পৌঁছানোর পর তারা সমস্ত দেশের ফ্রেইকর্পসদের বাভারিয়া মুক্ত করার আহ্বান জানান। এক মাসের মধ্যেই বাভারিয়া আবার ভাইমার প্রজাতন্ত্রের হাতে চলে আসে।

১৯২৩ সালের মধ্যেই ফ্রেইকর্পসের মাধ্যমে ভাইমার প্রজাতন্ত্র দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে আনতে সমর্থ হয়। ফ্রেইকর্পসের সেনাদের তেমন কোনো জবাবদিহিতা ছিল না, ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পক্ষ থেকেই তাদেরকে দায়মুক্তির নিশ্চয়তা দেয়া হয়। কমিউনিস্টদের তুলনায় তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক কৌশল ছিল উন্নত, তাই কমিউনিস্ট দমনে তাদেরকে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। তবে প্রচলিত সেনাবাহিনীর গন্ডির বাইরে গিয়ে এই ধরনের সেনাবাহিনীর কথা মিত্রপক্ষের পৌঁছানোর পর তারা একে মোটেও ভালোভাবে নেয়নি। ভাইমার প্রজাতন্ত্রকে বাধ্য করা হয় এ ধরনের ব্যক্তিগত সেনাবাহিনী নিষিদ্ধ করার জন্য। ফ্রেইকর্পসরা জার্মান সমাজে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। কিন্তু বামপন্থীদের দমনের জন্য যেভাবে তারা নির্মমতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন সেটি কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য ছিল না।