বাঙালি জাতি হিসেবে আমাদের একটি নিজস্ব বর্ষপঞ্জি রয়েছে বটে, কিন্তু বাকি দুনিয়ার সাথে তাল মিলিয়ে, দৈনন্দিন জীবনে আমরা ইংরেজি বর্ষপঞ্জিই ব্যবহার করে থাকি। যেটিকে আমরা সাধারণ অর্থে ইংরেজি বর্ষপঞ্জি হিসেবে অভিহিত করি, সেটি মূলত গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জি।

এই গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জিতে একটি অদ্ভূত ব্যাপার বিদ্যমান। প্রতিটি মাসই হয় ৩০ দিনে, নয়ত ৩১ দিনে। ব্যতিক্রম কেবল ফেব্রুয়ারি। মাত্র ২৮ দিনেই সম্পন্ন হয় ফেব্রুয়ারি মাসটি। আর প্রতি চার বছর অন্তর অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার) এলে, দিনের সংখ্যা বেড়ে ২৯ হয়।

মাসে দিনের সংখ্যা কম হলে তো আমাদের জন্য ভালোই হয়। কারণ মাসের শেষ এক সপ্তাহ বা ১০ দিন ধরেই আমাদের অনেকের পকেটে তুমুল টানাটানি শুরু হয়। মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো যে এ সময়টায় কীভাবে চলে, তা-ও রীতিমতো অলৌকিক একটি ব্যাপার। তাই কোনো একটি মাসে খরচের বাজেট যদি অপরিবর্তিত থাকে, অথচ সেই মাসটির দিনসংখ্যা একটি, দুইটি বা তিনটি কমে যায়, তাহলে তো ব্যাপারটা মন্দ নয়, তাই না?

তাই, “ফেব্রুয়ারি মাস কেন ২৮ দিনে, আরো কয়েকটা দিন বেশি হলে তো বাংলা একাডেমির বই মেলাটাও আর কিছুদিন চলত” – এই একটি আফসোস ছাড়া অন্য সবদিক থেকেই আমরা খুশি ২৮ দিনের মাসটি নিয়ে।

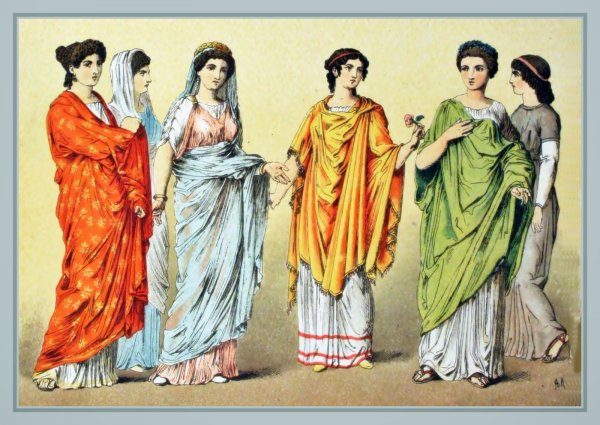

কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছেন, গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জিতে মাসের দৈর্ঘ্য কেন এতটা অধারাবাহিক? কেনই বা ফেব্রুয়ারি মাস মাত্র ২৮ বা ২৯ দিনেই শেষ হয়ে যায়? অনেকেই হয়তো জেনে অবাক হবেন, এর জন্য দায়ী রোমানরা। আরো ভালো করে বলতে গেলে, রোমানদের কুসংস্কার।

কীভাবে? চলুন, এবার সেই বৃত্তান্তই তুলে ধরি আপনাদের সামনে।

এখন আমরা যে গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জি দেখি, শুরু থেকেই কিন্তু এটি এমন ছিল না। আকৃতি ও কাঠামোগত দিক থেকে সেটি ছিল একদমই ভিন্ন। ১২টি মাসের বদলে, সেখানে উপস্থিতি ছিল মাত্র ১০টি মাসের। এর মধ্যে ছয়টি মাস ছিল ৩০ দিনের, আর চারটি মাস ছিল ৩১ দিনের। অর্থাৎ, সব মিলিয়ে এক বছর সম্পন্ন হতো মাত্র ৩০৪ দিনেই।

কিন্তু এক বছর সমান যদি মাত্র ৩০৪ দিন হয়, তাহলে তো গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জিতে বছরের আকৃতি সাধারণ চন্দ্রবর্ষের থেকে অনেকটাই ছোট হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে দিন-তারিখ গণনার যে মূল লক্ষ্য ছিল, তা-ও অর্জন হয় না।

তাই খ্রিস্টপূর্ব ৭৫০ অব্দের দিকে রোমের দ্বিতীয় রাজা নুমা পম্পিলিয়াস ক্ষমতায় আসীনের পর সিদ্ধান্ত নেন, সাধারণ চন্দ্রবর্ষ ও গ্রেগরীয় বর্ষের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করবেন, ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করবেন।

কিন্তু তখন আবার নতুন একটি সমস্যা হাজির হয়। রাজা ছিলেন অতিমাত্রায় কুসংস্কারে বিশ্বাসী। আর তখনকার দিনে রোমের একটি খুবই প্রচলিত কুসংস্কার ছিল এই যে, জোড় সংখ্যা অমঙ্গল বয়ে আনতে পারে। তাই তিনি প্রতিটি ৩০ দিনের মাস থেকে একটি দিন বাদ দিয়ে, সেগুলোকে ২৯ দিনের মাসে পরিণত করেন। ফলে পূর্বের ১০ মাসের বছরে দিনসংখ্যা ৩০৪ থেকে কমে হয় ২৯৮।

এদিকে চন্দ্রবর্ষ সম্পন্ন হয় ৩৫৪.৩৬৭ দিনে। তাই রাজা চাইলে নতুন বর্ষপঞ্জি ৩৫৪ দিনে রাখতে পারতেন। কিন্তু তাহলে তো আবার জোড় সংখ্যা চলে আসে। তাই তিনি ঠিক করেন, এক বছরে মোট ৩৫৫ দিন রাখবেন। এজন্য পূর্ব-প্রচলিত ১০ মাসের বছরের সাথে তাকে আরো ৫৭ দিন যোগ করতে হতো। ফলে তিনি নতুন দুটি মাস যোগ করেন- জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি, যা ডিসেম্বরের পরে আসবে।

কিন্তু এবার তাকে একটি সমঝোতায় আসতেই হয়। জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসকে তো সমান ২৮.৫ দিন করে দেয়া যেত না। ৫৭ যেহেতু একটি বেজোড় সংখ্যা, তাই একটি জোড় পূর্ণসংখ্যা এবং একটি বেজোড় পূর্ণসংখ্যা যোগ করেই এটিকে আনতে হবে। তাই নিতান্ত বাধ্য হয়েই, জানুয়ারি মাসকে ২৯ দিনের বানিয়ে, ফেব্রুয়ারি মাসকে ২৮ দিনের করেন তিনি।

ফেব্রুয়ারি মাসকে জোড় সংখ্যার দুর্ভাগা মাস বানানোর পেছনে আরো একটি কারণও ছিল। তা হলো, রোমানরা সিদ্ধান্ত নেয়, সুদূর অতীত থেকে বসন্তকালের শুরুর দিকে মৃত আত্মাদের প্রতি সম্মানার্থে যে শুদ্ধিকরণ উৎসবের আয়োজন করা হতো, তা এখন থেকে তারা ফেব্রুয়ারি মাসে পালন করবে। এ সময় বাড়ি-ঘর, রাস্তা-ঘাট সব পরিষ্কার করা হবে। এই শোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের আত্মা এবং মনেরও একধরনের শুদ্ধিকরণ হবে। পাশাপাশি রোমানরা দুর্ভাগ্য বিমোচনের জন্য বিশেষ শুদ্ধিকরণ আচার-অনুষ্ঠানও পালন করবে। এমন চিন্তা থেকেই মাসটির নাম রাখা হয় ফেব্রুয়ারি, যার উৎপত্তি februare শব্দটি থেকে। প্রাচীন স্যাবাইন উপজাতিদের থেকে উদ্ভূত এই শব্দটির অর্থ হলো শুদ্ধিকরণ। অর্থাৎ রোমানদের মনে আশা ছিল, শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ায় তারা জোড় সংখ্যার মাসটিকে দুর্ভাগ্যের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে।

যা-ই হোক, এত জটিলতার মাধ্যমে গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জিকে চন্দ্রবর্ষের আদলে সংস্কার করার পরও কিন্তু ঝামেলা মিটল না। কারণ কয়েক বছর চন্দ্রচক্র বেশ ভালোভাবেই কাজ করে। কিন্তু তারপরই সাধারণ মাসের সাথে বিভিন্ন মৌসুমের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। এই সমস্যা দূর করতে রোমানরা নতুন এক বুদ্ধি বের করল। মার্সিডোনিয়াস নামে একটি অধিমাস (লিপ মান্থ) নিয়ে এলো তারা। ২৭ দিনের এই মাসটি কয়েক বছর পর পর ২৩ ফেব্রুয়ারির পর শুরু হবে।

কিন্তু কবে, কোন বছর মার্সিডোনিয়াস মাসটির আবির্ভাব ঘটবে, তা জানতেন কেবল রোমের উচ্চশ্রেণীর যাজকরা। সাধারণ মানুষের পক্ষে তাই দিন-কালের হিসাব রাখার কোনো সুযোগই ছিল না। যাজকরা তাদেরকে আগে থেকে অধিমাসটির আগমনের বিষয়ে জানতেও দিতেন না। নিজেদের সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী, এবং স্বীয় স্বার্থোদ্ধারের জন্য হঠাৎ হঠাৎ তারা এই অধিমাসের ঘোষণা দিয়ে বসতেন।

অবশেষে এই সমস্যার সমাধান হয় জুলিয়াস সিজারের হাত ধরে। খ্রিস্টপূর্ব ৪৫ সালের দিকে ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি বর্ষগণনায় উদ্ভূত সমস্যার প্রধান কারণ হিসেবে চন্দ্রচক্রকে চিহ্নিত করেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, এখন থেকে চন্দ্রচক্র মেনে নয়, সূর্যের বার্ষিক গতির সাথে তাল মিলিয়ে ৩৬৫ দিনে এক বছর হবে। সে অনুযায়ী তিনি বছরের বিভিন্ন মাসের দিনসংখ্যা পরিবর্তন করে বাড়িয়ে দেন। কিন্তু কোনো এক অজানা কারণে, ফেব্রুয়ারি মাসটিকে তিনি ২৮ দিনেই রেখে দেন। কেবল অধিবর্ষে মাসটি ২৯ দিনের হতে থাকে।

এবার আপনাদেরকে আরেকটি চমকপ্রদ তথ্য জানাই। ফেব্রুয়ারি মাস ২৮ দিনে, কিংবা সর্বোচ্চ ২৯ দিনে হলেও, কয়েকবার কিন্তু ৩০ ফেব্রুয়ারি তারিখটিরও আবির্ভাব ঘটেছিল।

সর্বপ্রথম এই বিস্ময়কর ঘটনাটি ঘটেছিল সুইডেনে। সেখানকার ১৭১২ সালের বর্ষপঞ্জিতে ৩০ ফেব্রুয়ারি তারিখটি ছিল।

ফিনল্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত থাকাকালীন সুইডিশ সাম্রাজ্যে জুলিয়ান বর্ষপঞ্জি ব্যবহৃত হতো। কিন্তু ১৭০০ সাল থেকে তারা গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জি ব্যবহার শুরু করে, এবং পরবর্তী ৪০ বছরের জন্য অধিবর্ষ বাতিলের পরিকল্পনা করে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা ১৭০০ সালের অধিবর্ষের দিনটি বাদ দেয় বটে, কিন্তু পরের বছরই গ্রেট নর্দার্ন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে, সুইডিশদের পক্ষে আর সাধারণ গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জি নিজেদের মতো করে পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি। তাই বাকি বিশ্বের মতো তারাও ১৭০৪ ও ১৭০৮ এই দুই বছর অধিবর্ষে ২৯ দিনের ফেব্রুয়ারি মাস পালন করে।

সব মিলিয়ে সুইডেনে চরম বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই বিভ্রান্তি যেন আরো বেড়ে না যায়, তাই তারা ১৭১২ সাল থেকে ফের জুলিয়ান বর্ষপঞ্জি ব্যবহার শুরু করেন। জুলিয়ান বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী সে বছর ফেব্রুয়ারি মাস ২৯ দিনে তো ছিলই, সেই সাথে তারা অতিরিক্ত আরো একটি দিন যোগ করে। ফলে ওই বছর ফেব্রুয়ারি মাসটি হয় ৩০ দিনের।

১৭৫৩ সালে শেষবারের মতো সুইডিশরা জুলিয়ান বর্ষপঞ্জি থেকে গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জিতে চলে আসে। তখন দিন তারিখের হিসাব ঠিক করতে তাদেরকে ১১টি দিন বাদ দিতে হয়েছিল। ১৭ ফেব্রুয়ারির পরদিনই আগমন ঘটেছিল ১ মার্চের। অর্থাৎ, দেশটিতে একবার ১৭ দিনের ফেব্রুয়ারি মাসও এসেছিল! এই পরিবর্তনটি সুইডেনের অনেক মানুষই মেনে নিতে পারেনি। তাদের কাছে মনে হয়েছিল, তাদের জীবন থেকে মূল্যবান ১১টি দিন চুরি করে নেয়া হয়েছে।

এছাড়া ১৯৩০ ও ১৯৩১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নেও ৩০ দিনের ফেব্রুয়ারি মাস পালিত হয়েছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল সাত দিনের সপ্তাহকে কমিয়ে পাঁচ দিন করা, এবং প্রতিটি কর্ম-মাসকেই ৩০ কর্মদিবসে পরিণত করা। মাসের বাকি দিনগুলো হবে “কর্মহীন দিবস”। তবে তাদের এই উদ্যোগ পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিল। ফলে ১৯৪০ সালে আবার সাত দিনের সপ্তাহ ফিরিয়ে এনেছিল তারা।

চমৎকার সব বিষয়ে রোর বাংলায় লিখতে আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন এই লিঙ্কে: roar.media/contribute/