“নবাবপুরের ওপর অপরাহ্ণের ম্লান আকাশ উইপোকায় ছেয়ে আছে আর পলায়নপর উইয়ের পেছনে অসংখ্য কাক হুটোপুটি করে। তার মনে হয় যেন কাকের চিৎকার এবং উইপোকার নিঃশব্দ পলায়ন প্রচেষ্টার দ্বারা নবাবপুর রোডের ম্রিয়মাণ বিকেলের ভেতর এক ধরনের নীরব সন্ত্রাসের অনুভব ছড়িয়ে পড়ে।”

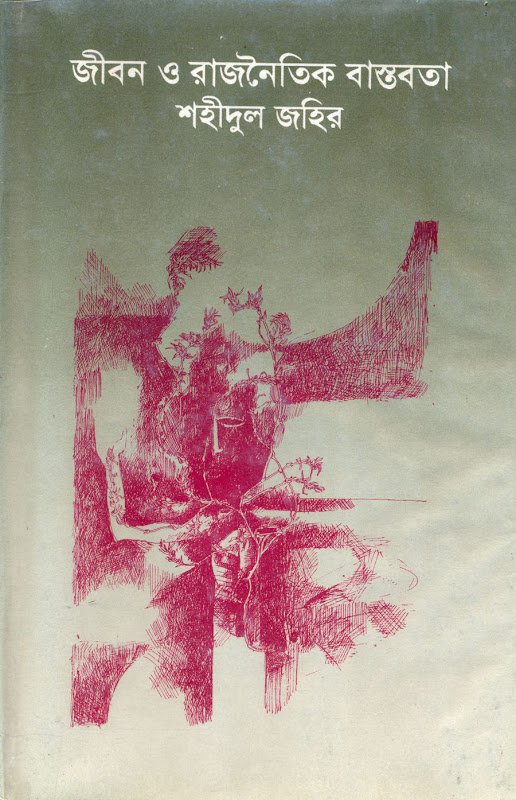

ভাবনাগুলো তৈরি হচ্ছিল প্রখ্যাত সাহিত্যিক শহীদুল জহিরের উপন্যাস ‘জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা’র মূল চরিত্র আব্দুল মজিদের। ১৯৮৫ সালের কোনো একদিন লক্ষ্মীবাজারের শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী লেনে হাঁটাকালীন আব্দুল মজিদের স্যান্ডেল ছিঁড়ে গেলে এ ভাবনাগুলো তার মনে আসে। যদিও স্পঞ্জের স্যান্ডেলের ছিঁড়ে যাওয়াকে শুধু বস্তুর ব্যর্থতা হিসেবে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। আরও গভীরে গিয়ে স্যান্ডেল ছিঁড়ে যাওয়ার মর্মমূল উদ্ধারের কাহিনীই লেখক বর্ণনা করেছেন সমগ্র উপন্যাস জুড়ে।

উপন্যাসের শুরুটা হয় ‘উনিশশো পঁচাশি সাল’ দিয়ে এবং এর প্রথম প্রকাশ হয়েছে ১৯৮৮ সালে। স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশের সময়কালে এদেশে চলছিল স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন। সে আন্দোলনের ছাপ উপন্যাসের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে না পড়লেও পরোক্ষভাবে সে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে আমাদের দেশে কী চলতে যাচ্ছে, তা বের করে এনেছেন এই অনুসন্ধানী লেখক। সমাজে বিদ্যমান পরাক্রম ও পলায়নরত উইপোকা তথা সাধারণ জনগণের বিচ্ছিন্নতাকে ঘিরে অতীতের পুনরায় বর্তমান হয়ে যাওয়া এবং মুক্তি হাতড়ে বেড়ানো আব্দুল মজিদ কিংবা সাধারণ জনগণের সার্বিক প্রতিচ্ছবি নিয়েই রচিত ‘জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা’।

রাজনৈতিক নাকি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস?

উপন্যাসের শ্রেণিবিভাগ নিয়ে আলোচনা করলে নিঃসন্দেহে জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা একটি রাজনৈতিক উপন্যাস। ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত এ উপন্যাসের ভাঁজে ভাঁজে রয়েছে একাত্তর পূর্ববর্তী বাংলাদেশ থেকে শুরু করে যুদ্ধকালীন এবং পরবর্তীতে স্বৈরাচারের শাসনগ্রহণ পর্যন্ত বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের গল্প। শহীদুল জহিরের একটি সাক্ষাৎকার হতে জানা যায়, তিনি ল্যাটিন লেখক গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের ‘নিঃসঙ্গতার একশো বছর’ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। তার লেখনীতে তাই যাদুবাস্তবতার কিছু মিশেল পাওয়া যায়। একইসাথে কাহিনী বর্ণনায় সর্বদাই তিনি গল্পের ভেতর গল্প বলে গেছেন। এতে করে তিনি বারবার যেমন ফিরে এসেছেন একাত্তরে, আবার একইসাথে বিচরণ করেছেন পঁচাশিতে। উপন্যাসে প্রতিনিয়ত মজিদসহ মহল্লার মানুষের ক্রমাগত আত্মসমর্পণ, ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন এবং একত্তার পরবর্তী সময়ে আবারও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীদের পুনর্বাসন ভবিষ্যতের বার্তা দেবার পাশাপাশি তৎকালীন তথা বর্তমান প্রজন্মকেও রাজনৈতিক বাস্তবতার সাথে নিবিড়ভাবে পরিচিত করে।

ভিন্ন আঙ্গিকে আলোচনা করতে গেলে, কখনো একে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস হিসেবেও মনে হয়। উপন্যাসের শুরুতেই আমরা বদু মাওলানার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারি। কথিত আছে, বদু মাওলানা তার বাড়ির ছাদে কাককে মানুষের মাংস খাওয়াতো। কখনো কখনো কাকগুলো ছুঁড়ে দেয়া মাংস খেতে ব্যর্থ হলে তা গিয়ে পড়তো মহল্লার সবচাইতে প্রাচীন মুসলিম পরিবারের খাজা আহমেদ আলীর ছাদে কিংবা কখনো জমির ব্যাপারীর বাড়ির কুয়োতলায় ভাতের চাল ধোয়ার সময় হাঁড়ির ভেতর, আবার কখনো হয়তো চলমান রাস্তার ধারে ফুটপাতের ওপর। খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, এর কোনোটি ছিল নারীদেহের মসৃণ মাংস, কোনোটি এক তৃতীয় লিঙ্গের পায়ের আঙ্গুল, কোনোটি পুরুষের কাটা পুরুষাঙ্গ! অন্যদিকে বদু মাওলানার ছেলে আবুল বাশারের খৎনার ঘটনা কিংবা মোমেনার পালিয়ে বেড়ানোর চেষ্টা। এসব ঘটনা উপন্যাসের পরতে পরতে মানুষের মনের মধ্যে একধরনের অবজ্ঞা কিংবা এসব শব্দ পরিহার করে নিজেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করার মতো বোধ তৈরি করছে, যা মানুষের মননের সংকটকে সামনে এনে হাজির করে। উপন্যাস পড়ার সময়ে হয়তো অনেকেই এসব থেকে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টাই করে থাকে। এসব প্রশ্ন মানুষের সামনে হাজির করে শহীদুল জহির তাদের আত্মার আবরণকে খুলে ফেলার চেষ্টাই বোধহয় করেছেন, উপন্যাসে স্পেডকে তিনি সরাসরি স্পেডই বলেছেন। তাই কোনো কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে একে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস হিসেবেও আখ্যা দেয়া যেতে পারে।

উপন্যাসের পটভূমি ও প্রেক্ষাপট

মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে লেখা এ উপন্যাসে শহীদুল জহির মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যুদ্ধের বিরোধিতাকারীদের পুনর্বাসন নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন বলেই মনে হয় এবং এ নিয়ে সকল রাজনৈতিক দলের সমালোচনাও করেছেন প্রবলভাবে। তিনি বারবার একাত্তরের নৃশংসতাকে মনে করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন যেন আব্দুল মজিদের মায়ের মতো আমরা ভুলে না যাই কোনো কিছু। একাত্তরের মার্চে বদু মাওলানার সাথে পাকিস্তানী ক্যাপ্টেন ইমরানের সাক্ষাতের সাথে সাথেই যখন বদু মাওলানার সাথে বেয়াদবি করা আলাউদ্দিনের লাশ তাদের বাড়ির সামনে চিৎ হয়ে পড়ে, তখনই তার চরিত্র আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে যায়। বদু মওলানার সহযোগিতায় পাকিস্তানী মিলিটারিদের অত্যাচার বিভিন্ন চমৎকার কিন্তু রোমহর্ষক রূপকের মাধ্যমে আমাদের সামনে হাজির হয়। যেমন মহল্লায় মিলিটারির আগমন প্রসঙ্গে মহল্লারবাসীর অবস্থা পাঠকের সামনে লেখক বর্ণনা করছেন,

“তারা আজীবন যে দৃশ্য দেখে কিছু বোঝে নাই- যেখানে একটি মোরগ তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় মুরগিকে- মহল্লায় মিলিটারি আসার পর তাদের মনে হয়েছিল যে, প্রাঙ্গনের মুরগির মতো তার মা এবং কিশোরী কন্যাটি, পরিচিত ভালোবাসার স্ত্রী, তাদের চোখের সামনে প্রাণভয়ে এবং অনভিপ্রেত সহবাস এড়ানোর জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে। ব্যাপারটি এমন মর্মান্তিকভাবে তাদের জানা থাকে যে, তাদের বিষণ্ণতা ছাড়া আর কোনো বোধ হয় না। তাদের বিষণ্ণ লাগে কারণ, তাদের মনে হয় যে একমাত্র মুরগির ভয় থাকে বলাৎকারের শিকার হওয়ার আর ছিল গুহাচারী আদিম মানবীর।”

এরকম অসংখ্য রূপকের মাধ্যমে তৎকালীন এলাকাবাসীর অবস্থা আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয় উপন্যাসের মাধ্যমে। তারপর একদিন দেশ স্বাধীন হলে বদু মাওলানা পালিয়ে যায়, মহল্লায় ফিরে আসে আজিজ পাঠান, যার বাড়িতে বদু মাওলানার নেতৃত্বে আগুন দেয়া হয়েছিল। তারপর স্বাধীনতার দু’ বছরের মাথায় দেখা যায়, সকল রাজাকারকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। যার মাধ্যমে বদু মাওলানা আবারও মহল্লায় ফিরে আসে তার ছেলেপেলে নিয়ে। মহল্লার সকলে তাকে ভর্ৎসনা দিলেও শেষপর্যন্ত আজিজ পাঠান তাকে গ্রহণ করে নেয়। মানবিক দিক বিবেচনা করে নয়, রাজনীতিতে চিরদিনের শত্রু কিংবা বন্ধু বলে কিছু নেই বলে। তাই লক্ষ্মীবাজারের শ্যামাপ্রসাদ রোডে যখন বদু মাওলানার ছেলে আবুল খায়েরকে স্বৈরাচার বিরোধী হরতাল সফল করায় মানুষকে ধন্যবাদ দিতে দেখে, তখন মজিদের স্যান্ডেল নয় বরঞ্চ স্যান্ডেলের সাথে তার আত্মার বন্ধনই ছিঁড়ে যায়। তার মনে পড়ে যায়, তার বোন মোমেনার সাথে কী ঘটেছিল। তাই মজিদ তার মেয়ে মোমেনার জীবনে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেয় না। এই এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় পদার্পণের মাধ্যমে তার মানসিক সংকটের ইতি টানে।

তবে ইতি টেনেও কতদূর মজিদ যেতে পারে, তা জানা যায় না। কারণ ততদিনে রাজাকার বদু মাওলানারা সারাদেশেই ছড়িয়ে পড়ে। একাত্তরে মজিদরা নিজের মহল্লা ছেড়ে জিঞ্জিরায় নদীর ওপারে গিয়েও আবার ফিরে এসেছিল, কারণ তারা জেনে গিয়েছিল পালাবার জায়গা নেই। ঠিক তেমনই মজিদও মোমেনাকে নিয়ে শুধুমাত্র পালিয়েই গিয়েছিল। পালাবার সত্যিকারের জায়গা কী আসলেই তৈরি হয়েছে? এ প্রশ্নটাই হয়তো পাঠকের মনে তৈরি করতে চেয়েছেন লেখক শহীদুল জহির।

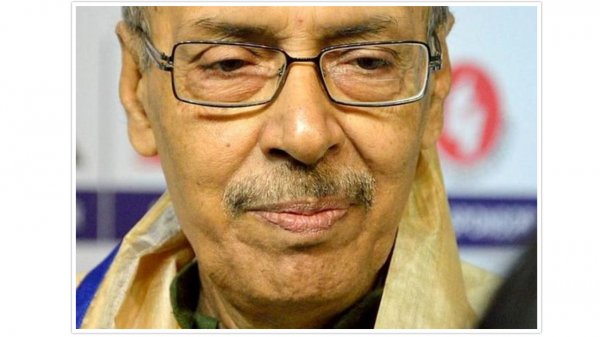

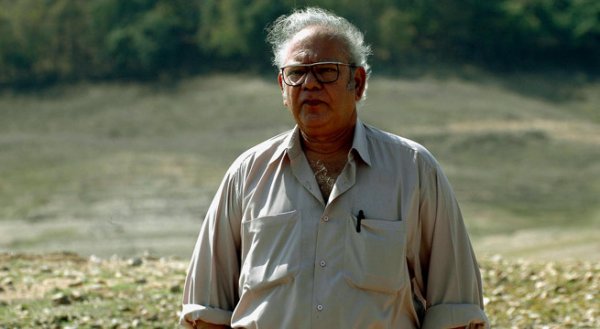

লেখক পরিচিতি

বাংলাদেশী সাহিত্যের জগতের নিভৃতচারী এক লেখকের নাম শহীদুল জহির। তার আসল নাম শহীদুল হক। তৎকালীন আরও প্রায় দু’জন লেখকের নাম শহীদুল হক হওয়াতে বিপাকে পড়েন তিনি। খ্যাতির ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন সবচাইতে অখ্যাত। তাই বাধ্য হয়েই নিজের নাম বদলে রাখলেন শহীদুল জহির।

১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বরে পুরান ঢাকার ভূতের গলিতে জন্ম নেন জহির। সে কারণেই হয়তো তার লেখনীর মধ্যে পুরান ঢাকার চিত্র ব্যাপক পরিমাণে ফুটে ওঠে। অবশ্য প্রায়শই পুরান ঢাকায় গিয়ে তিনি হ্যান্ডনোট নিতেন বলেও তার এক সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়। তার বিভিন্ন ছোট গল্পে পুরান ঢাকার ঘুপচি অলি-গলির আমাদের সামনে জীবন্ত হয়ে ধরা দেয়।

মার্কেস দ্বারা প্রভাবিত এই লেখক বাংলাদেশী সাহিত্যের মধ্যে একটি ভিন্ন ধারার প্রবর্তন করেন বলে ধারণা করা হয়। অন্তত তার গল্প বলার ধরনের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ’র লেখার সাথেও কখনো কখনো মিল খুঁজে পাওয়া গেছে বলে মনে হয়।

জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতার মাধ্যমে শহীদুল জহির সাহিত্য জগতে তার আগমনী বার্তা জানান দেন। কিন্তু বেশিদূর এগোননি তিনি, ছিলেন সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। সরকারি কাজের চাপেই হোক কিংবা অন্য কোনো কারণেই হোক, তার গ্রন্থিত উপন্যাস সংখ্যা মাত্র চারটি এবং অগ্রন্থিত মিলিয়ে ছয়টি আর ছোট গল্পের সংখ্যা মাত্র ১৯টি। এই নিয়েই বাংলার সাহিত্যের আকাশে মিটিমিটি করে জ্বলছেন শহীদুল জহির। হয়তো আরও বেশি লিখতেন, কিন্তু ২০০৮ সালের ২৩শে মার্চ সব লেখা শেষ করে পরপারে পাড়ি জমান তিনি। তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় তার শেষ উপন্যাস ‘আবু ইব্রাহিমের মৃত্যু’।