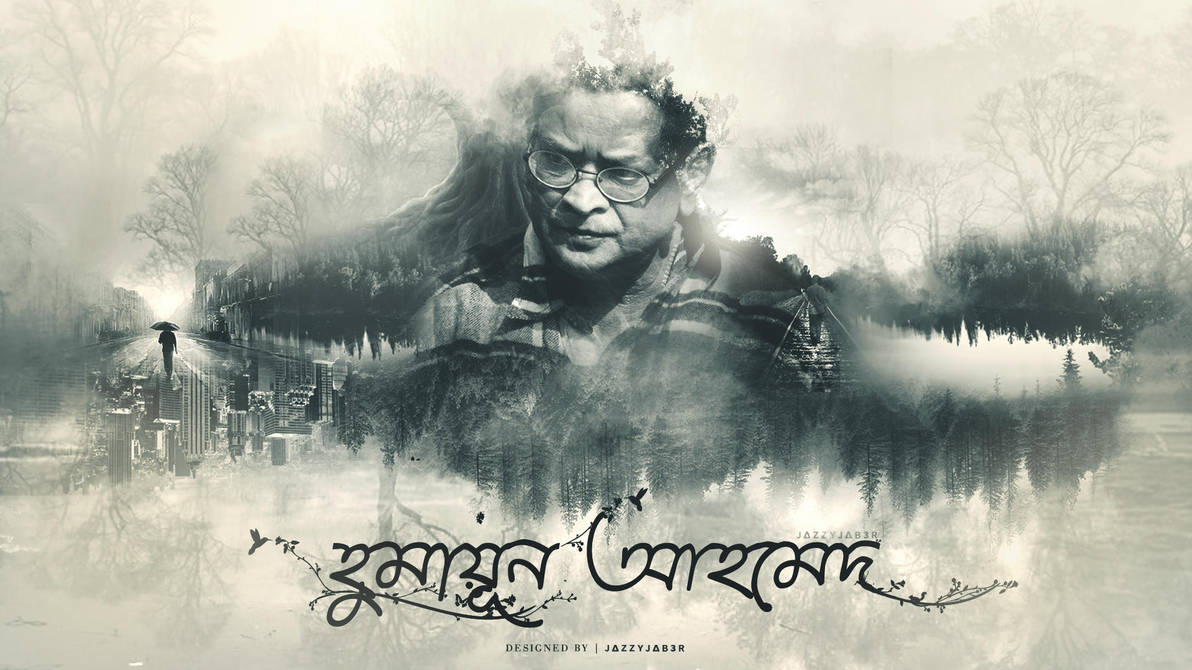

লেখক হুমায়ূন আহমেদের বই বরাবরই সুখপাঠ্য। তার বিভিন্ন বইয়ে খুব সোজাসাপটাভাবে সমাজের চিত্র উঠে এসেছে। বিশেষ করে তার লেখালেখির জীবনের শুরুতে ‘নন্দিত নরকে’, ‘শঙ্খনীল কারাগার’, ‘আগুনের পরশমণি’ এর মতো উপন্যাসগুলো তাকে নিয়ে যায় খ্যাতির শীর্ষে। মৃত্যুর কিছু আগে লেখা ‘বাদশাহ নামদার’, ‘মধ্যাহ্ন’, ‘জ্যোৎস্না ও জননীর গল্প’ ইতিহাস নির্ভর এই উপন্যাসগুলো যেন লেখকের খ্যাতি ও যশকে পূর্ণতা দান করেছে।

‘মধ্যাহ্ন’ উপন্যাসের পটভূমি ব্রিটিশ শাসনের সূর্য যখন মধ্য দুপুর পার করছে। যখন হিন্দুদের মধ্যে জাত্যাভিমান প্রবল। মুসলমানরা যখন তাদের কাছে অস্পৃশ্য। বিরোধ মেটাতে যখন ইংরেজরা ‘বঙ্গভঙ্গ’ এর ঘোষণা দেয় তখনকার চিত্র দিয়ে শুরু হয়েছে উপন্যাস। গোটা উপন্যাস আবর্তিত হয়েছে ময়মনসিংহ এক অচেনা গ্রাম বান্ধবপুরের মানুষের জীবনপ্রবাহ এবং সময়ের সাথে সাথে তার পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে।

হরিচরণ সাহা, উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র, বিস্তর টাকা পয়সার মালিক হওয়া সত্ত্বেও সমাজচ্যুত হন এক মুসলমানের ছেলের জীবনরক্ষা এবং তাকে ঠাকুরঘরে নেয়ার দায়ে। হিন্দু সমাজেও তিনি হয়ে পড়েন অস্পৃশ্য। হরিচরণ বাকিজীবন জনহিতকর কাজে উৎসর্গ করেন, তপস্যায় পরিণত হন ঋষি হরিচরণে। জমিদারি কিনে নিলে তাকে সমাজে অন্তর্ভুক্ত করার নানান বিধান নিয়ে আসে পণ্ডিতেরা। ঋষি হরিচরণ টাকায় শুদ্ধি হওয়ার এই ব্যবস্থা নাকচ করে সমাজের বাইরে থাকার সিদ্ধান্ত নেন।

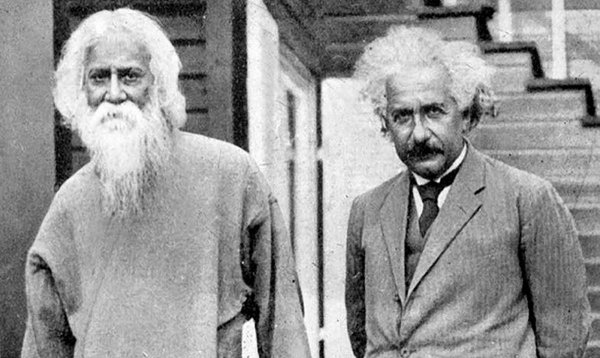

হরিচরণের জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন এক পাগল মাস্টার। ঘুণাক্ষরেও টের পাওয়া যায় না এই শশী মাস্টার ছিলেন দুই ইংরেজের খুনী, এক বিদ্রোহী যিনি পরবর্তীতে মাস্টারদা সূর্যসেনের সাথে চট্টগ্রামের অস্ত্রলুটের সময় শহীদ হন। গানপাগল এই বিদ্রোহী মানুষটা বান্ধবপুরে এসে প্রেমে পড়ে যান মুসলমান মেয়ে জুলেখার। অনিন্দ্যসুন্দর এই নারী, যার গানের গলা মুগ্ধ করেছিল রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের মতো গীতিকারকে, তার স্থান ছিল নদীর ওপারে রঙিলা নটীবাড়িতে।

মুসলমান শিশু ছুঁলে জাত চলে যায় কিন্তু কামের কাছে প্রতিটি মানুষ গোলাম। রঙ্গিলা নটীবাড়িতে হিন্দু মুসলমানের লুকিয়ে আসা যাওয়া তারই প্রমাণ। হিন্দুদের উগ্র জাত্যাভিমান আর এই অস্পৃশ্যনীতি বাঙালি মুসলমানের মনে কিভাবে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে তার প্রমাণ মেলে ধনু শেখের চরিত্রে। পরিবার নিয়ে অনাহারে দিনযাপন করা ধনু শেখ হরিচরণের সাহায্যে শুরু করে লঞ্চ ব্যবসা। ধর্মের হাওয়া বুঝে ব্যবসা করে অল্প দিনের মাঝে লাখের বাতি জ্বলে ধনু শেখের ঘরে।

সুযোগসন্ধানী ধনু শেখ পরবর্তীতে ইংরেজ সরকার কর্তৃক খান সাহেব ও খান বাহাদুর খেতাব লাভ করে। ছোটবেলায় এক হিন্দু ময়রার কাছে ধর্মের জন্য অপমানিত হয়ে যে প্রতিশোধের অনল চাপা ছিল, বিত্তশালী হওয়ার পর সেই আগুনে পুড়ে অনেক হিন্দু বাড়িঘর। যে জাত নিয়ে হিন্দুদের ছিল এত অহমিকা সেই জাতভ্রষ্ট করে তাদের ধর্মান্তরিত করে যেন চাপা আগুনে ঘি ঢেলেছে ধীরে ধীরে। এমনকি যে হরিচরণ তার অন্নের সংস্থান করেছিল, তার মৃত্যুর পর তার জমিদারি ভোগদখল শুরু করে এই ধনুশেখ।

হরিশংকর মৃত্যুর আগে তার জমিদারি লিখে দিয়ে যান জহির নামক সেই মুসলমান ছেলেটিকে, যার জীবন বাঁচাতে গিয়ে সমাজচ্যুত হয়েছিলেন তিনি। জহিরের নানান অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার কথা উঠে এসেছে বিভিন্ন জায়গায়। এই জহিরের পীড়াদায়ক মৃত্যুর কারণও এই অতিপ্রাকৃত যোগসাজশ।

হুমায়ূন আহমেদের লেখনীর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার সাদামাটা কিন্তু ভিন্নধর্মী বর্ণনাকৌশল। ‘মধ্যাহ্ন’ও তার ব্যতিক্রম নয়। লেখক বান্ধবপুরের মানুষের রোজনামচা এমন সুক্ষ্মভাবে লিখেছেন, পড়তে পড়তে পাঠকের কল্পনায় বান্ধবপুরের চিত্র ভেসে উঠতে বাধ্য। কাহিনীতে হুট করেই কোনো রহস্য কিংবা অস্থিরতা নেই, কিন্তু মসজিদে মহিলাদের পর্দা নিয়ে ফতোয়া দেয়া ইমাম কিভাবে তার স্ত্রীকে হারিয়ে পাগলপ্রায় হয়ে মানুষ খুনের তালিকা করতে থাকেন কিংবা সমাজের বাধার কারণে হিন্দু মুসলমানের অসম প্রেমগুলো কালের স্রোতে মিলিয়ে যাওয়ার সহজ সরল বর্ণনা পাঠককে টেনে নিয়ে যেতে থাকে।

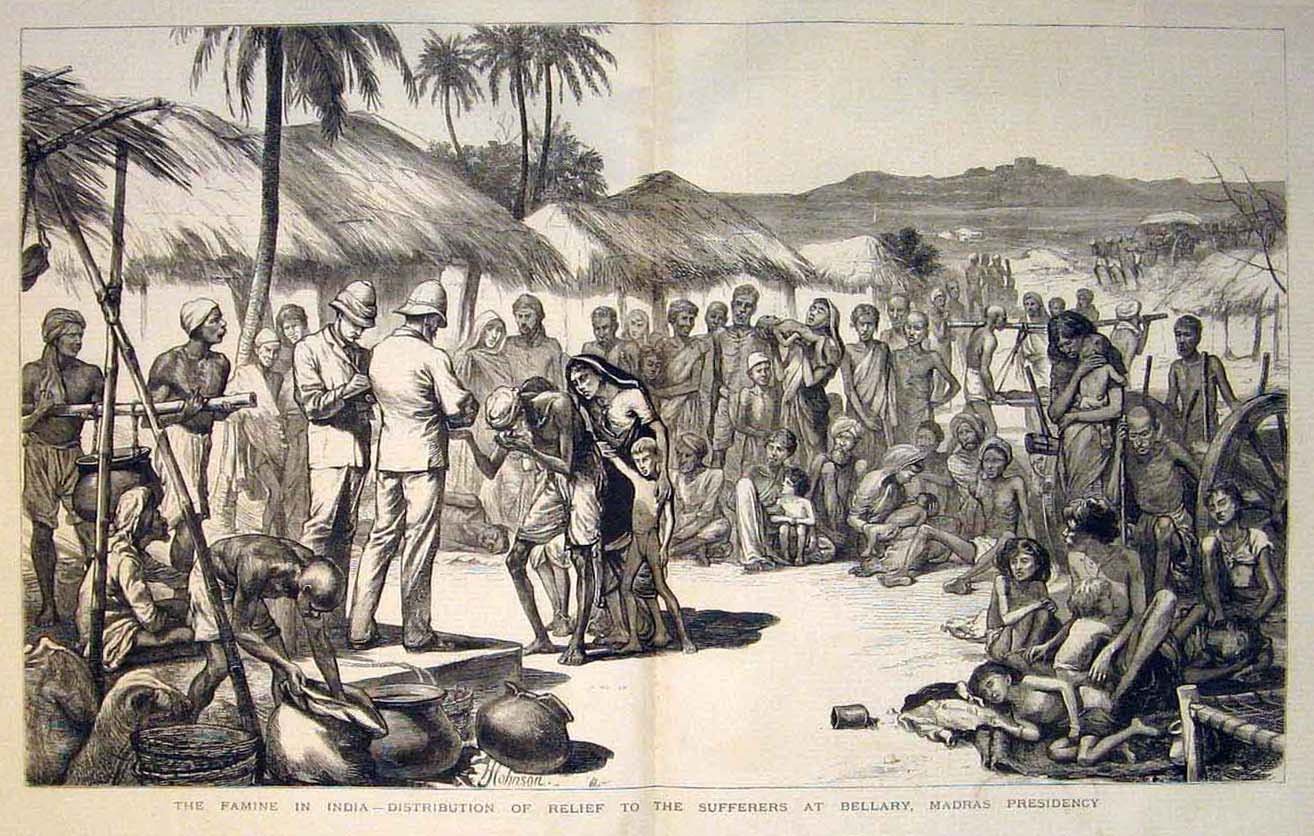

উপন্যাসের একটা অংশজুড়ে আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। বান্ধবপুরের কিছু চিন্তাহীন মানুষ, যাদের এই যুদ্ধে কোনো লেনদেন নেই তারাও যুদ্ধ নিয়ে উত্তেজিত, হিটলার আর স্টালিনের রণকৌশল নিয়ে চিন্তিত। উঠে এসেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষুদ্র ইতিহাস, হিটলারের পরাজয়, যে জাপানের কলকাতা আক্রমণ করার কথা তারই সাহায্যে চট্টগ্রাম দিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের আক্রমণের মতো চমকপ্রদ তথ্য। যুদ্ধের দরুণ মন্বতরে ক্ষুধা কিভাবে মানুষগুলোকে জাত ভুলিয়ে দিয়েছিল তার গল্প উঠে এসেছে। তৎকালীন মুসলমানদের ধর্মীয় গোঁড়ামি, পুরুষের অহং, হিল্লা বিয়ে এই ব্যাপারগুলো কিভাবে অশান্তি আর রেষারেষিই বাড়িয়েছে তা দেখিয়েছেন লেখক স্বীয় ভঙ্গিমায়।

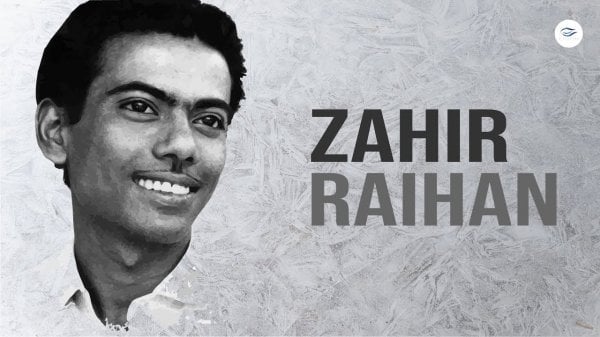

ইতিহাস নির্ভর উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ঐতিহাসিক কাহিনীর উপর নির্ভর করে তার সাথে লেখকের কল্পনাপ্রসূত চরিত্রের প্রবাহ। গল্পের হরিচরণ, জহির কিংবা ধনুশেখ বাস্তব কিনা জানার উপায় নেই। কিন্তু বাস্তবের ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, পণ্ডিত শিবশংকর, বিভূতিভূষণ, তারাশংকর, নজরুল, জয়নুল আবেদিন, রবীন্দ্রনাথের সাথে এমনভাবে স্থান-কাল-পাত্র মিলিয়ে কাহিনী যেভাবে এগিয়েছে তাতে পাঠকের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে বাধ্য।

এই উপন্যাসের অন্যতম দিক হচ্ছে প্রতিটি অধ্যায়ের পর তৎকালীন রাজনৈতিক প্রবাহচিত্রের স্বরূপ বর্ণনা। সেসময় কিভাবে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আত্মাহুতি দিচ্ছিল বিদ্রোহীরা, মহাত্মা গান্ধীর অসফল অসহযোগ আন্দোলন, নেতাজী সুভাষ চন্দ্রবসুর জনপ্রিয়তা, কংগ্রেসের উত্থান, জিন্নাহ এর মুসলিম লীগ, ভারতভাগের দিকে অগ্রসর এসব ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে উপন্যাসের মাঝে মাঝে চলে এসেছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের মনে এই ক্ষুদ্র ইতিহাসের জের ধরে আরও কিছু বই পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি করবে ‘মধ্যাহ্ন’।

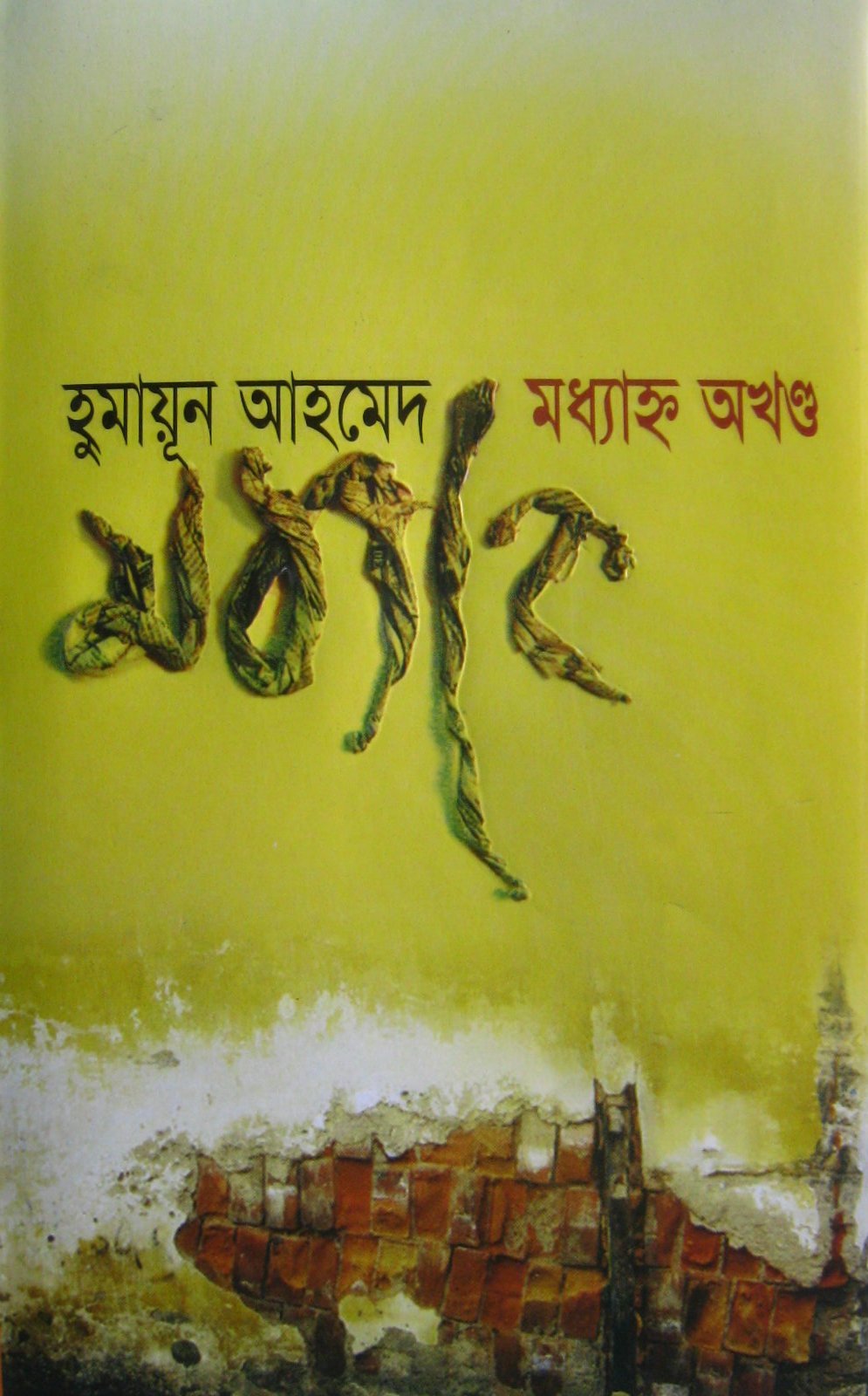

উপন্যাস শুরু হয়েছিল ইংরেজ শাসনের মধ্যাহ্নে। আর শেষ হয় অপরাহ্নে। লেখক খানিকটা ইচ্ছা করেই উপমহাদেশ ভাগ নিয়ে স্পষ্ট করে লিখেননি। ব্রিটিশরা তাদের আধিপত্য ছেড়ে দেবে, উপমহাদেশ ভাগ হচ্ছে এমন আবেশে শেষ করেছেন লেখা। ‘মধ্যাহ্ন’ উপন্যাসটি দুই খণ্ডে প্রকাশিত। ২০০৮ সালে দুই খণ্ড একত্রে ‘মধ্যাহ্ন অখণ্ড’ প্রকাশিত হয়। যারা ঐতিহাসিক উপন্যাস পছন্দ করেন তাদের জন্য ৪০৮ পৃষ্ঠার এই বইটি অবশ্য পাঠ্য।