হুমায়ুন আজাদ তার লাল নীল দীপাবলি বা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী বইটিতে বাংলা সাহিত্যের মহারথীদের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বলেছিলেন [১], ‘তোমার চতুর্দিকে প্রদীপ, মাঝখানে তুমি বসে আছো। রাজা।’ ঠিক তেমনিভাবে বিশ্ব সাহিত্যের মহারথীদের কাতারে চলে এলেন জাপানী বংশদ্ভুত ব্রিটিশ লেখক কাজুও ইশিগুরো।

গত ৫ই অক্টোবর সুইডিশ অ্যাকাডেমি তাকে ২০১৭ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রদান করে। পুরষ্কারপ্রাপ্তির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া পড়ে হুমায়ুন আজাদের সেই কথাটিই মনে হলো।

এটা আমার জন্য দারুণ সম্মানের বিষয়। কারণ, এর অর্থ হচ্ছে, আমি বিশ্বসাহিত্যের মহারথীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছি এবং তাদের সারিতে দাঁড়াবার সৌভাগ্য হলো আমার। তাই এটি নিঃসন্দেহে অসাধারণ বিষয়। আমরা বর্তমানে যে পৃথিবীতে বসবাস করছি তার খুবই অনিশ্চিত এবং অদ্ভুত। আমি আশা রাখি, সব সেক্টরের নোবেল পুরষ্কারগুলো পৃথিবীর জন্য এক ধরনের পজিটিভ ফোর্স হিসেবে কাজ করবে এবং আমি নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবান মনে করবো যদি আমি কোনোভাবে এই পজিটিভ ফোর্স তৈরীতে সামিল হতে পারি।

কাজুও ইশিগুরো; © অ্যান্ড্রিউ টেস্ট/নিউ ইয়র্ক টাইমস

ইশিগুরোর জন্ম ১৯৫৪ সালের ৮ নভেম্বর, পারমাণবিক বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত জাপানের শহর নাগাসাকিতে। তার বাবা শিজুও ইশিগুরো একজন সমুদ্রবিজ্ঞানী, তার মায়ের নাম শিজুকো। ইশিগুরোর বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন তার পরিবার জাপান ছেড়ে পাড়ি জমান বিলেতের উদ্দেশ্যে। প্রথম ঠিকানা হয় সারের গিল্ডফোর্ড শহরে, সেখানে বাবা শিজুও ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ ওশানোগ্রাফি (যুক্তরাজ্যের জাতীয় সমুদ্রগবেষণা কেন্দ্র)-তে গবেষণা শুরু করেন। সেখানে কাজুওর লেখাপড়া শুরু হয় স্টাগটন প্রাইমারী স্কুলে। স্কুলের পাঠ শেষ করে তিনি আমেরিকা ও কানাডাতে চলে যান এবং এক বছর বিরতি দেন। সেসময় তিনি একটি জার্নাল লিখছিলেন এবং কিছু রেকর্ড কোম্পানিকে ডেমো টেপ পাঠাচ্ছিলেন।

তার পেছনে কারণ ছিলো, তরুণ বয়সে কাজুও ইশিগুরো আসলে সংগীত শিল্পী এবং সংগীত রচয়িতা হতে চেয়েছিলেন! একটি ফোক গানের দল চালাতেন তিনি। সংগীতে তিনি খুব একটা সাফল্য না পেলেও তার লেখালেখির ভিত গড়ে ওঠে তখন। গান লিখতে গিয়ে তিনি অদ্ভুতভাবে অলঙ্কৃত গদ্য শৈলীর মায়াজালে জড়িয়ে নেন নিজেকে। এ গদ্য শৈলী তাকে তার জেনারেশানের একজন গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাবশালী লেখকে পরিণত করে। ২০০৮ সালে টাইমস ম্যাগাজিন তাকে ১৯৪৫ সালের পর থেকে গুরুত্বপূর্ণ ৫০ ব্রিটিশ লেখকের অন্তর্ভূক্ত করে। ২০১৫ সালে দেওয়া নিউ ইয়র্ক টাইমসের এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন,

আমার লেখালেখির একটি সুন্দর প্রস্তুতি হয়েছিলো গানগুলো লিখতে গিয়ে। যে ধরণের ফিকশান আমি লিখি, শব্দের সাথে শব্দের মেলবন্ধনে ভাবের যেসব স্তর তৈরী হয়, তার অভ্যন্তরে অনেক না বলা কথা জমা থেকে যায়। আমার গদ্যের মূল ভাষা গড়ে উঠেছিলো সেসময়।

গান এবং গল্প বিষয়ে কাজুও ইশিগুরো; © Quotefancy

১৯৭৪ সালে ফিরে যান যুক্তরাজ্যে, সেখানে গিয়ে ভর্তি হন ইউনিভার্সিটি অফ কেন্ট-এ, ইংলিশ এবং দর্শন বিষয়ে। আটাত্তর সালে স্নাতক পাশ করে তিনি এক বছর লেখালেখি করে কাটান এবং পরের বছর ফের লেখাপড়া শুরু করেন ক্রিয়েটিভ রাইটিংয়ে ইউনিভার্সিটি অফ ইস্ট অ্যাঙ্গেলিয়ায়। ১৯৮০ সালে শেষ হয় তার স্নাতকোত্তর। তার থিসিসের অংশ হিসেবে তিনি লিখেছিলেন তার প্রথম উপন্যাস, আ পেল ভিউ অফ হিল্স (A Pale View of Hills)। বইটি প্রকাশ পায় ১৯৮২ সালে। সে বছরই ব্রিটিশ নাগরিক হন কাজুও ইশিগুরো।

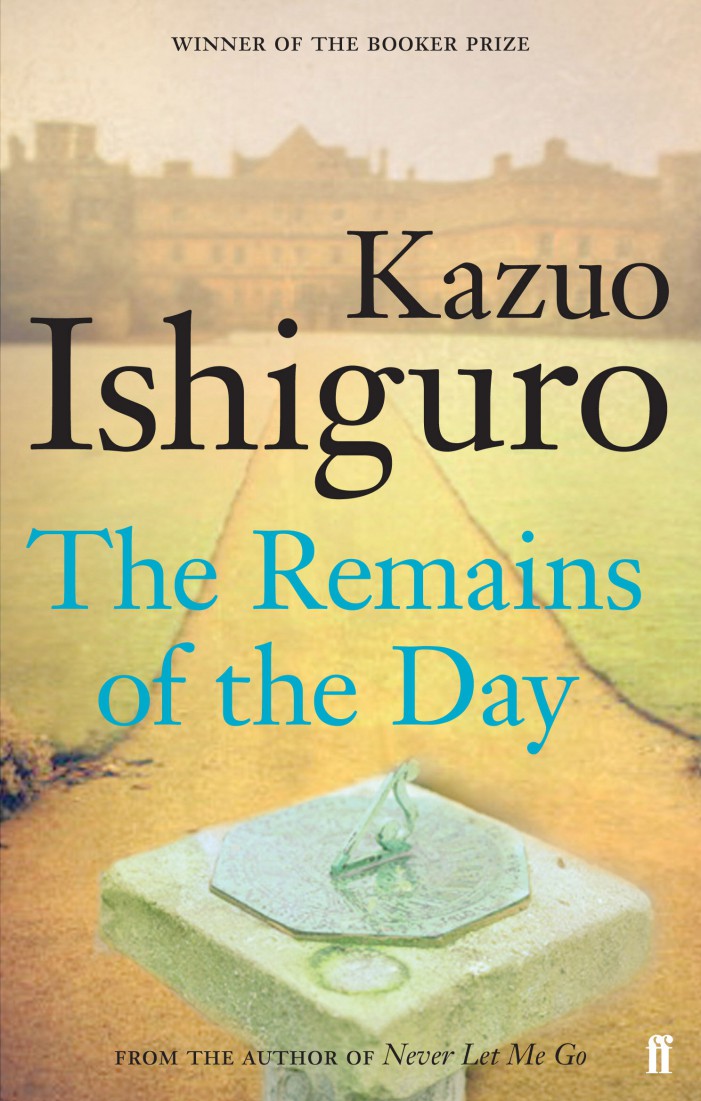

বাষট্টি বছর বয়সী ইশিগুরোর সবচেয়ে বেশি আলোচিত দুটি উপন্যাস হলো ‘দ্য রিমেইন্স অফ দ্য ডে (The Remains of the Day)’ এবং ‘নেভার লেট মি গো (Never Let Me Go)’। ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত দ্য রিমেইন্স অফ দ্য ডে উপন্যাস তাকে এনে দেয় সাহিত্য জগতের আরেকটি বড় পুরষ্কার, দ্য ম্যান বুকার প্রাইজ। একজন ভদ্র সভ্য ইংলিশ চাকর স্টিভেনসের গল্পে জেমস ইভরীর পরিচালনায় তৈরী হয়েছে সিনেমা, যেখানে অভিনয় করেন অ্যান্থনি হপকিন্স এবং এমা থম্পসনের মতো তারকারা।

The Remains of the Day; © Amazon.uk

তিনি উপন্যাস লিখেছেন সাতটি এবং তা বিশ্বের চল্লিশটিরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ২০১৫ সালে প্রকাশিত তার সর্বশেষ বই দ্য বারিড জায়ান্ট (The Buried Giant) উপন্যাসে তিনি মেলবন্ধন ঘটান অতীতের সাথে বর্তমান, কল্পনার সাথে বাস্তব এবং স্মৃতির সাথে বিস্মৃতির। প্রখ্যাত লেখক ও অনুবাদক শাহাদুজ্জামানের বয়ানে বইটির প্রসঙ্গে ইশিগুরো বলেছিলেন এভাবে,

সত্যি বলতে আমি বইয়ের কোনো লেবেলে বিশ্বাস করিনা। পাঠক হিসাবে না লেখক হিসাবেও না। আমি যখন লিখি তখন সেই বইয়ের লেবেল নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা করি না। আমি যখন ‘দি বারিড জায়ান্ট’ বইটা লিখছিলাম তখন আমি নিজেকে ভাবছিলাম সেই মানুষটার মতো যে কিছু একটা বানাবার চেষ্টা করছে। আমি সেই মানুষটা যে এরোপ্লেন আবিষ্কারের আগে তার পেছনের বাগানে বসে একটা ‘ফ্লাইং মেশিন‘ বানাবার চেষ্টা করছে। আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে কিছু একটা বানাবার চেষ্টা করেছি কিন্তু আমার সামনে কোন নমুনা নাই। আমার কোন ধারণা ছিলো না জিনিসটা দেখতে কেমন হবে। অদ্ভুত কিছু একটা হতে পারে। আমার শুধুমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো ওড়া। তারপর শেষ মেষ যা বানালাম তা একরকম ওড়ে ঠিকই। কিন্তু লোকজনের কাছে মনে হলো এ তো একটা বিচিত্র জিনিস। ওটা তো দেখতে কেমন একটা উড়ন্ত ডায়নোসরের মতো লাগছে। কেউ বলবে ওটা আসলে পাখা লাগানো নৌকা। আমি ব্যাপারটাকে সেভাবে দেখিনি আমার শুধু প্রাণান্ত চেষ্টা ছিলো একটা জিনিস বানানো যেটা উড়বে। তেমনি একটা বই লেখার পর লোকে যখন বলে যে এটা একটা সায়েন্স ফিকশন বই বা ফ্যান্টাসী বই তখন আমার মনে হয়, হ্যাঁ, সেসব উপাদান হয়তো আমার বইয়ে আছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যেকোনো ধরনের উপাদান ব্যবহারের স্বাধীনতা লেখকের থাকা উচিৎ। আমি চাই না লেখবার সময় পাঠকের বা জনারিষ্টদের কোনো সংস্কার লেখককে তাড়িত করবে। আমি যখন লিখছি আমি আমার ঘাড়ের উপর কোনরকম ‘ইমাজিনেশন পুলিশ‘ চাই না। একইভাবে আমি যখন বই পড়ি আমার ভেতরের কোন ইমাজিনেশন পুলিশকে আমি প্রশ্রয় দেই না। আমি জনারিষ্টদের দাম্ভিকতা পছন্দ করি না যারা মনে করেন একটা বিশেষ ‘জনরার‘ সাহিত্য অন্য একটা ‘জনরার‘ চেয়ে বেশী সাহিত্যগুন সম্পন্ন। আমি মনে করি আমরা এই মুহুর্তে পাঠের পৃথিবীতে একটা ইন্টারেষ্টিং এবং এক্সাইটিং সময়ে এসে পৌঁছেছি। সাহিত্যের এইসব নানা ধারার ভেতরকার দেয়াল এখন ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে। আমি মনে করি পপুলার সাহিত্য, সিরিয়াস সাহিত্য, সায়েন্স ফিকশন, ফ্যান্টাসী, ডিকেটটিভ, লিটেরেরী সাহিত্য এইসব নানা ধারার ভেতরকার তথাকথিত দেয়ালগুলো ভেঙ্গে একটা আরেকটার ভেতর ঢুকছে। বিশেষ করে তরুণ লেখক পাঠকরা এসব মিশিয়ে ফেলবার ক্ষেত্রে এখন একেবারেই সংষ্কারমুক্ত । আমি মনে করি না এসব জনরার বিভাজন খুব গভীর অর্থে সাহিত্যের জন্য দরকারী। সাহিত্যকে এই ধরনের ‘জনরা’তে ভাগ করা মূলত একটা মার্কেটিং টুল যেটা প্রকাশনা শিল্পের তৈরী। সাহিত্যকে এভাবে বিভিন্নভাবে ভাগ করলে মার্কেটিংয়ের ব্যাপারটা সহজ হয়। একটা বইকে একটা বিশেষ লেবেল দিয়ে তাকে বিশেষ ডেমোগ্রাফির পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয়া যায়। কিন্তু এই বিভাজন সাহিত্যের সৃজনশীলতার জন্য, ইমাজেনিটিভ পাঠ প্রক্রিয়ার জন্য জরুরী কিছু বলে আমি মনে করি না। সাহিত্যের জন্য এটা একটা এক্সাইটিং টাইম। আমি মনে করি আমরা তেমন একটা সময় এসে পড়েছি যখন উপন্যাস কাকে বলে সে মানদন্ডগুলো বদলে যাচ্ছে।

কাজুও ইশিগুরোর সামগ্রিক সাহিত্যভাবনার অনন্য কিছু দিক ফুটে উঠেছে এই উক্তিতে, আর তার সাথে যে আমাদের এ বছরের বাংলা একাডেমী পুরষ্কারজয়ী সাহিত্যিক শাহাদুজ্জামান একাত্ববোধ করেন, তা বলাই বাহুল্য।

নোবেল প্রাইজের অফিসিয়াল প্রেস রিলিজ বলছে, ‘ইশিগুরো তার উপন্যাসে চরিত্রগুলোর মাঝে এক চমৎকার আবেগকেন্দ্রিক মোকাবিলা করেন এবং আমরা আমাদের সাথে পৃথিবীর সম্পর্কের যে অলীক অনুভূতি বয়ে বেড়াই, তা খুব গভীর থেকে বিভিন্ন নিরীক্ষা করেছেন।’

নোবেল পুরস্কারের অফিসিয়াল ঘোষণা; © nobelprize.org

সারা পৃথিবীতেই জাপানী লেখকদের মধ্যে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে অবস্থান করছেন হারুকি মুরাকামি এবং গত কয়েক বছর যাবৎ নোবেল পুরষ্কারের জন্য তার নাম বারে বারে ঘুরেফিরে আসছে। এ বছরও হারুকির পাঠকদের হতাশ করে তার স্বজাতি ইশিগুরোকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলো, যে কিনা হারুকির তুলনায় খুবই কম প্রচলিত একজন লেখক। জাপানী লেখক হিসেবে ইশিগুরো সংক্রান্ত যেকোনো আলাপে প্রসঙ্গত কিংবা প্রসঙ্গ ছাড়াই উঠে আসেন হারুকি মুরাকামি। এ কারণে খানিকটা বিব্রত হন ইশিগুরো। ১৯৯০ সালে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন,

যদি আমি কোনো ছদ্মনামে লিখতাম আর অন্যকেউ আমার হয়ে বিভিন্ন মিডিয়া কাভারেজগুলো সামলে নিতো, তবে আমি নিশ্চিত কেউ কখনই বলতো না, ‘হুম, এ লোকটি আমাকে জাপানী ওই লেখকের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে!’

ইশিগুরোকে পুরস্কার প্রদান প্রসঙ্গে সুইডিশ অ্যাকাডেমির পার্মানেন্ট সেক্রেটারি সারা দানিউসের মন্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, “আপনি যদি জন অস্টেন এবং ফ্রাৎস কাফকার লেখনিকে একসাথে মেশান, আর সাথে একটুখানি মার্সেল প্রাউস্ট, তাহলে আপনি পুরোপুরি কাজুও ইশিগুরোর স্বাদ পাবেন।” কাজুও ইশিগুরোকে একজন নিষ্ঠাবান সাহিত্যিক আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, “তিনি আশেপাশের কারো থেকে কোনোকিছু নকল কিংবা ধার করেন না, নিজের শব্দের বুনটে এক নান্দনিক জগৎ গড়ে তোলেন।”

Never Let Me Go; © Amazon.uk

কাজুওর ছোটগল্পগুলোও পাঠকনন্দিত। ক্রিটিক মুরাদুল ইসলামের আলোচনায় উঠে আসে তার একটি ছোটগল্প ‘এ ফ্যামিলি সাপার’। সেই গল্পে আমরা দেখতে পাই, পশ্চিমা সংস্কৃতির সাথে জাপানী সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব এবং বিভিন্ন চরিত্রের অন্তর্গত বোঝাপড়ায় ভিত্তি করে গল্পটি নির্মাণ করেছিলেন তিনি। মানুষের জীবনের নিগূঢ় বিষয়গুলো নিয়ে তিনি গল্পের গতিপথ বিস্তার করেন। আর তার বিস্তারিত বয়ান পাওয়া যায় তার উপন্যাসে। দ্য আনকনসোলড (১৯৯৫), দ্য বারিড জায়ান্ট (২০১৫) এবং অ্যান আর্টিস্ট অফ দ্য ফ্লোটিং ওয়ার্ল্ড (১৯৮৬) সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

রোর বাংলার পক্ষ থেকে এই নোবেলজয়ী ঔপন্যাসিককে অভিনন্দন।

[১] আজাদ, হুমায়ুন (১৯৭৬), লাল নীল দীপাবলি বা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী, পৃ: ০৮