বাংলা সাহিত্যের অপরাজেয় কথাশিল্পী বলা হয় তাকে। ছোটবেলায় একবার মাথায় একটা ফোঁড়া হওয়ায় সব চুল ফেলে দেয়া হয়। সেই থেকে সবাই তাকে ডাকতো ‘ন্যাড়া’ বলে। নামটি শুনে কিছু মনে পড়লো কি? নিশ্চয়ই ‘বিলাসী’ গল্পের কথা। পাঠ্যবইয়ের বদৌলতে প্রায় সবাই-ই পড়েছেন হয়তো। মৃত্যুঞ্জয়ের সকল গল্পের ঝুলি নিয়ে পাঠকদের কাছে যে গল্প বলেছিলো, সে কথকের নামও কিন্তু ছিল ‘ন্যাড়া’। এই দুজন ব্যক্তিই এক। আজ আমরা বলছি বিলাসী গল্পের কথক শরৎচন্দ্রের কথা। পুরো নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যিনি ব্যক্তিজীবনেও সাপুড়েদের মতো পটু ছিলেন বিষধর সাপ ধরার ক্ষেত্রে।

গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ সব জায়গায়ই পাঠককূলে সমাদৃত এক সাহিত্যিক। রোম্যান্টিক ট্র্যাজেডি কিংবা সমাজ সংস্কার, আবহমান বাংলার আত্মকথা কিংবা স্যুট-ব্যুট পরা কোনো বিলেতফেরত নায়ক, আত্মত্যাগে নিজেকে বিলীন করে দেয়া নায়িকা কিংবা প্রতিবাদে মাথাচাড়া দেয়া কোনো অরক্ষণীয়া। শরৎচন্দ্র এদের সবাইকেই খুব গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন আমাদের কাছে। নারীর প্রতি বিশেষ একধরনের স্থান থাকতো শরতের গল্প-উপন্যাসে, তার সমসাময়িক অন্যদের মতো নারীকে তিনি শুধু অবলা বলেই রেখে দেননি, তাদের মুখে বুলি ফুটিয়েছেন, কিছুটা হলেও তাকে দাঁড় করিয়েছেন সমাজের স্রোতের বিরুদ্ধে। রবি ঠাকুরের হৈমন্তী যখন স্বামী সংসার আর যৌতুকের পরাকাষ্ঠার বলি হয়, শরতের বিলাসী তখনো লড়ে যাচ্ছে মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু জয়ে।

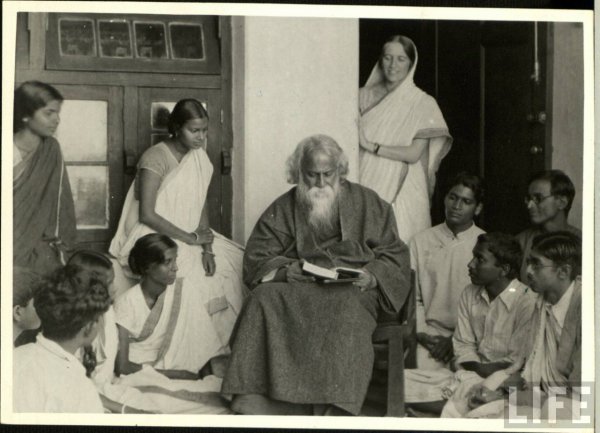

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮); The New Nations

তার চরিত্রগুলোর অনেকেই আত্মজৈবনিক। বলা যায়, তার জীবনদর্শন ও বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে তাদের মধ্য দিয়ে। তার চরিত্রগুলোর কেউ কারো চেয়ে কম নয়। সবাই নিজস্ব আবেদনে ভাস্বর। কোন পরিস্থিতিতে কোন চরিত্র ঠিক কীরকম আচরণ করবে, তা যেন পাঠকের কাছে একধরনের চমক। এই ‘চরিত্রহীন’-এর সতীশের কথাই ধরা যাক না, মাতাল এবং খামখেয়ালী সতীশকে কোনো পাঠক কি একটু সময়ের জন্যও ভালো না বেসে পেরেছেন? কারণ সে সবসময় একটা সমান্তরাল চরিত্রে অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছে উপন্যাস জুড়ে, সাবিত্রীর প্রতি তার প্রেম সতীশের জন্য আপনাকে কখনোই কোনো ভালো না লাগা আনতে দেবে না। আর কিরণময়ী? রহস্যময়ী সেই সিঁড়ির কাছটাতে সতীশ ও উপেনের প্রথম দেখা মুখ, সময়ের প্রবাহমানতায় যার প্রতি প্রচন্ড রাগ হবে! কিন্তু তারপরও তাকে কাছে টানতেই হয়। কি এক অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি এদের যে কখনো কোনো নেতিবাচক চরিত্রকেও ঠিক দূরে ঠেলে দেয়া যায় না। এদের জন্যও একটা মায়া কাজ করতে থাকে। সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে পরিবর্তনের জোয়ার বয়েছে শরত-রচনায়।

‘দেবদাস’ উপন্যাসে দেবদাস কিংবা পার্বতী, চন্দ্রমুখী কিংবা চুনিলাল। ভুল এরা করেই গিয়েছে কাহিনীর বিভিন্ন অংশে, তারপরেও সেসব ভুলকে একটা মায়ার দৃষ্টি থেকে দেখবার জায়গা করে দিয়েছেন শরৎচন্দ্র। একে অপরকে এতো ভালোবাসবার পরও দেবদাস-পার্বতী নিজেদের সাথে এমন কেন করে? ঠিক এই প্রশ্নের জবাবে লেখক দিয়েছেন আত্মসম্মানের ব্যাখ্যা। কখনো কখনো ব্যক্তিপ্রেমের চাইতেও আত্মসম্মান কত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে এবং তখন প্রেমও এই সীমানা অতিক্রম করতে পারে না। এদের প্রেমটাও ঠিক তেমনই। পড়তে পড়তে খারাপ লাগে, তারপর আবার মনে হয়, “নাহ ঠিকই আছে!”। এভাবে চরিত্র আর কাহিনীর মধ্য দিয়ে চলতে চলতে কোনো এক পথের মোড়ে এসে লেখক যেন একটা দ্বিধা সৃষ্টি করে দেন পাঠকমনে। এর ব্যাখ্যা চেয়ে বসেন হঠাৎ করেই। পাঠক যখন নিজের মতো করে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চায়, “এ ভালো ও মন্দ”- এমন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে চায়, ঠিক তখনই পাশার দান উল্টে দেবার মতো করে লেখক সিদ্ধান্ত দেন। ভালো বা মন্দের সীমানা ছাড়িয়ে চরিত্রগুলো তখন হয়ে ওঠে সময় ও স্থানের মুখাপেক্ষী, তারা পরিচালিত হতে থাকে আপেক্ষিকতার মধ্য দিয়ে। পাঠকেরা একটু আগে নেয়া সিদ্ধান্ত দোলাচলে ভোগে। চরিত্রগুলোর আবেদন ক্রমশ বাড়তে থাকে। এভাবেই বোধ হয় কাহিনীকে ধরে রাখেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শরৎচন্দ্রের জন্ম হয় ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর (বাংলা ১২৮৩ সালের ৩১শে ভাদ্র) হুগলি জেলায় দেবানন্দপুর গ্রামে। গ্রামটি ইস্টার্ন রেলওয়ের ব্যান্ডেল রেলস্টেশন থেকে দু’মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। তার পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায় এবং মাতার নাম ভুবনমোহিনী দেবী। তার ভাইবোনেরা হলেন অনিলা দেবী, প্রভাসচন্দ্র, প্রকাশচন্দ্র, সুশীলা দেবী। বোনের নামে ‘অনিলা দেবী’ ছদ্মনামেও তিনি লিখেছেন।

লেখালেখির শুরুটা হয়েছিল কিশোরবেলাতেই, এরপর আর থেমে থাকা হয়নি; Sourcee: subhaditya-infoworld.blogspot.com

শরৎচন্দ্রের পিতা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কিছুদিন এফ.এ. পড়েছিলেন। অস্থিরচিত্ত ও অনেকটা ভবঘুরে প্রকৃতির মানুষ হওয়ায় অল্প কিছুদিন চাকরি করা ছাড়া আর তেমন কিছু করা হয়ে ওঠেনি। তিনি গল্প-উপন্যাসও লিখতেন; যদিও চিত্তচাঞ্চল্যের কারণে কোনো লেখা সম্পূর্ণ করতেন না। আর্থিক অসচ্ছলতা জন্য তিনি প্রায় সময়ই পরিবার নিয়ে ভাগলপুরে শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন। তাই শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলার অনেকগুলো বছর কেটেছিল ভাগলপুরে, মাতুলালয়ে।

ছোটবেলায় শরৎচন্দ্রকে ভর্তি করানো হয় প্যারী পন্ডিতের পাঠশালায়। ছাত্র হিসেবে মেধাবী হলেও, স্বভাবে ছিলেন প্রচুর দুরন্ত। তার দৌরাত্ম্যে সবাই অতিষ্ঠ হয়ে পড়তো। পিতামহী ছিলেন তাকে নিয়ে আশাবাদী। তিনি বলতেন, “ন্যাড়া একটু দুরন্ত আছে বটে, কিন্তু বড় হলেই ঠান্ডা হয়ে যাবে”।

দু-তিন বছর এখানে পড়ার পর এলাকায় একটি সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্যের বাংলা স্কুল স্থাপিত হলে, তাকে এতে ভর্তি করানো হয়। এখানেও বছর তিনেক পড়াশোনা করেন তিনি।

১৮৯২ সালে ১৬ বছর বয়সে তার জীবনে সাহিত্যচর্চার শুরু হয়। প্রথমেই গল্প রচনা করেন। ‘কাশীনাথ’, ‘ব্রহ্মদৈত্য’, ‘কাকবাসা’ এগুলো তার প্রথমদিকের রচনা। ১৮৯৪ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

এই সাহিত্যিকের বাল্যকালের স্মৃতিতে উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় ছিলো ‘ভাগলপুর সাহিত্য সভা’। ১৮৯৪ সালেই এর স্থাপনা হয়।

এ সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাঁর ‘বাল্য স্মৃতি’ প্রবন্ধে তিনি বলেন,

আমি ছিলাম সভাপতি, কিন্তু আমাদের সাহিত্য সভায় গুরুগিরি করিবার অবসর কিংবা প্রয়োজন আমার কোনোকালেই ঘটে নাই। সপ্তাহে একদিন করিয়া সভা বসিত এবং অভিভাবক গুরুজনদের চোখ এড়াইয়া কোনো একটি নির্জন মাঠেই বসিত। জানা আবশ্যক যে, সে-সময়ে সে-দেশে সাহিত্যচর্চা একটি গুরুতর অপরাধের মধ্যেই গণ্য হইত।

১৮৯৫ সালে তার মায়ের মৃত্যু হয় এবং অর্থাভাবের দরুন কলেজ ত্যাগ করতে হয়। তারপর ১৯০০ সালে বিহারের গোড্ডায় রাজ বনালী এস্টেটে একটি চাকরি পান। কিন্তু পিতার অনেক বৈশিষ্ট্য তার মধ্যেও ছিল। সে চাকরি তিনি ছেড়ে দেন এবং এরপর কিছুদিন সাঁওতাল পরগণায় সেটেলমেন্টে কাজে যোগ দেন। ১৯০৩ সালে তার পিতাও ইহলোক ত্যাগ করেন এবং তিনি তখন হাইকোর্টে অনুবাদকের কাজ নেন। সে বছরই ‘মন্দির’ নামে তার প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। গল্পটি মামা সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে কুন্তলীন প্রতিযোগিতায় পাঠানো হয়েছিলো। তার প্রথম মুদ্রিত রচনাটি তার নিজের নামেই প্রকাশ পায়নি, ভাগ্যের অদ্ভুত চক্র! সেবার দেড়শ গল্পের মধ্যে ‘মন্দির’ শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত হয়েছিলো ‘বসুমতি’ পত্রিকার সম্পাদক জলধর সেন দ্বারা।

শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস ‘শ্রীকান্ত’ এর নামচরিত্রটি অনেকাংশে তার নিজের উপর ভিত্তি করেই সৃষ্টি। শ্রীকান্তের মতোই তিনিও বার্মা তথা বর্তমান মায়ানমারে ভাগ্যান্বেষণে যাত্রা করেন ১৯০৩ সালেই। রেঙ্গুনে থাকা অবস্থাতেই তিনি বিয়ে করেন। প্রথম স্ত্রী শান্তিদেবী ও এক বছর বয়সী পুত্রসন্তানের প্লেগে মৃত্যু হয়। এরপর মোক্ষদা দেবীর পিতার বিশেষ অনুরোধে শরৎচন্দ্র তাকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর মোক্ষদার নাম পাল্টে তিনি রেখেছিলেন হিরন্ময়ী।

ভারতের মুক্তি আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবীদের প্রতি তার ছিল পূর্ণ সমর্থন; Source: subhaditya-infoworld.blogspot.com

শরৎচন্দ্র হাওড়া কংগ্রেসে সভাপতি ছিলেন, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাকে সবসময়ই সশস্ত্র বিপ্লবীদের পক্ষে অবস্থান নিতে দেখা যায়। তিনি ১৯২২ সালে তাই একবার কংগ্রেস ত্যাগ করতে চান, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাকে বাধা দেন। তিনি সশস্ত্র সংগ্রামীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগও রাখতেন। বিপ্লবী বিপিন গাঙ্গুলী তার মামা ছিলেন। তার ভালো সম্পর্ক ছিল বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সর্বাধিনায়ক হেমযন্দ্র ঘোষ, কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার আসামী বিপ্লবী শ্চীন স্যান্যাল, বারীন ঘোষ, উপেন বন্দোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে। শরৎচন্দ্র বিপ্লবীদের নিজের রিভলবার, বন্দুকের গুলি দিয়ে এবং আর্থিকভাবে সাহায্য করতেন। মাস্টারদা সূর্য সেনকেও তিনি আন্দোলনের কাজের জন্য অর্থ দিয়েছিলেন।

আত্মপ্রচারবিমুখ ছিলেন এই লেখক। পরিচিতদের মধ্যে নিজস্ব বৃত্তে স্বচ্ছন্দ থাকতেন, ছিলেন হাস্যরসে ভরপুর এবং প্রচণ্ড পারিবারিক। বেশভূষার ক্ষেত্রে শৌখিনতা ছিল। দক্ষ সাঁতারু হবার পাশাপাশি শিকারেও পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু পরে শিকার করা ছেড়ে দেন। হয়তো একটা সময় জীবপ্রেম এতটাই প্রকট হয়ে ওঠে তার মধ্যে, তখন আর শিকারী পরিচয় তার কাছে বোঝার মতো ঠেকতো। এরপর অনেক বছর তিনি সি.এস.পি.সি.এ. অর্থাৎ কলকাতা পশুক্লেশ নিবারণী সমিতির হাওড়া শাখার চেয়ারম্যান ছিলেন। ‘মহেশ’ গল্পে তার জীবপ্রেমের প্রকাশ ঘটেছে।

১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডি.লিট উপাধি লাভ করেন। এছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পেয়েছিলেন জগত্তারিণী পদক। লেখক পরিচয় তার জীবনে প্রবল ভূমিকা নিয়েছে, কিন্তু গায়ক, বাদক, চিকিৎসক ও চিত্রশিল্পী হিসেবেও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন।

জীবনের শেষ ক’টি বছর অসুস্থতার দরুন অনেক ভুগেছেন তিনি। যকৃতে ক্যান্সার হয়েছিলো, যা পরে পাকস্থলীও আক্রান্ত করে। কলকাতার একটি ইউরোপিয়ান নার্সিং হোমে তার পেটে অপারেশন করা হয়েছিলো। কিন্তু অপারেশনের চারদিন পর, ১৯৩০ সালের ১৬ই জানুয়ারি মৃত্যু হয় তার।

তার সবচেয়ে জনপ্রিয় রচনার একটি ‘শ্রীকান্ত’; Source: subhaditya infoworld.blogspot.com

শরৎচন্দ্র সৃষ্ট রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্ত-ইন্দ্রলাল, রমা-রমেশ, সব্যসাচী, বড়দিদি, সতীশ-সাবিত্রী, বিলাসী সহ আরো বহু অমর চরিত্র বাংলা সাহিত্যকে করেছে সমৃদ্ধতর। তার শক্তিশালী লেখনী ও সমাজকদে ভিন্নভাবে দেখবার চোখ সাহিত্যজগতে যুক্ত করেছে বহু কালজয়ী রচনা, যার আবেদন পাঠকসমাজে বছরের পর তাকে জীবিত রাখবে একজন অপরাজেয় কথাশিল্পীর পরিচয়ে।

ফিচার ইমেজ: Youtube