২০১১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন উপরাষ্ট্রপতি জোসেফ বাইডেন রাশিয়া সফর করেন এবং তৎকালীন রুশ প্রধানমন্ত্রী ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সফরের পর বাইডেন পুতিনের সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, তিনি পুতিনের চোখে চোখ রেখে দেখেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন যে, পুতিনের কোনো আত্মা (soul) নেই। এই মন্তব্যের প্রত্যুত্তরে পুতিন বাইডেন সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘আমরা একে অপরকে বুঝি।’ এই ঘটনা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বাইডেন এবং পুতিনের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভালো নয়। দুইজন রাজনৈতিক নেতার মধ্যে খারাপ সম্পর্ক থাকা মোটেই অভিনব কোনো বিষয় নয়, কিন্তু এক্ষেত্রে যে ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া বিশ্বের দুই প্রধান পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র। ২০২৪ সাল পর্যন্ত পুতিন রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি থাকবেন, এবং মার্কিন আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বড় কোনো সংকট দেখা না দিলে ২০২১ সালে বাইডেন আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

বলে রাখা ভালো, বাইডেন–পুতিন সম্পর্ক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে এখন পর্যন্ত মার্কিন ও রুশ রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ সম্পর্ক। মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটন (১৯৯৩–২০০১) এবং রুশ রাষ্ট্রপতি বোরিস ইয়েলৎসিনের (১৯৯১–২০০০) মধ্যকার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ। মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ জুনিয়র (২০০১–২০০৯) এবং রুশ রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের (২০০০–২০০৮) মধ্যেকার সম্পর্ককেও বন্ধুত্বপূর্ণ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা (২০০৯–২০১৭) এবং রুশ রাষ্ট্রপতি দিমিত্রি মেদভেদেভের (২০০৮–২০১২) মধ্যেকার সম্পর্ককে প্রচারমাধ্যমে ‘ব্রোমান্স’ (bromance) হিসেবে বর্ণনা করা হতো। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প (২০১৭–২০২১) এবং বর্তমান রুশ রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের (২০১২–২০২৪) মধ্যেকার সম্পর্কও তুলনামূলকভাবে উষ্ণ। কিন্তু বাইডেনের সঙ্গে পুতিনের সম্পর্ক এই ধারায় ব্যতিক্রম ঘটাতে চলেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রাশিয়ার দ্বন্দ্বের মূল কারণ হচ্ছে রাশিয়া মার্কিন-কর্তৃত্বাধীন বিশ্ব ব্যবস্থাকে মেনে নিতে আগ্রহী নয়। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের একক পরাশক্তিতে পরিণত হয় এবং একমেরুকেন্দ্রিক একটি বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলে, যেখানে বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হবে এবং মার্কিনদের পছন্দনীয় শাসনব্যবস্থা অনুসরণ করবে বলে মার্কিন নীতিনির্ধারকরা আশা করছিলেন। তাদের ধারণা ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত, অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত এবং সামরিকভাবে দুর্বল রাশিয়া পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেবে; জার্মানি, ফ্রান্স, ব্রিটেন বা জাপানের মতো রাশিয়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ‘জুনিয়র পার্টনারে’ পরিণত হবে; এবং রাশিয়ার বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর কর্তৃত্ব স্থাপিত হবে।

রাশিয়া পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে অঙ্গীভূত হতে ইচ্ছুক ছিল, কিন্তু নিজস্ব পররাষ্ট্রনীতিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আজ্ঞাবহ করে তোলার ইচ্ছে তাদের ছিল না। ফলশ্রুতিতে মার্কিন–নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে রাশিয়ার নতুন করে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। মার্কিন–নেতৃত্বাধীন একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থাকে (unipolar world order) মেনে নিতে রুশরা নারাজ, কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন যেভাবে মার্কিন–নিয়ন্ত্রিত মেরুর বিরুদ্ধে পাল্টা একটি মেরু গড়ে তুলে দ্বিমেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা (bipolar world order) সৃষ্টি করেছিল, রাশিয়ার পক্ষে সেটি গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কারণ, সোভিয়েত ইউনিয়নের তুলনায় রাশিয়া তুলনামূলকভাবে দুর্বল।

এই পরিস্থিতিতে রুশরা চায় একটি বহুমেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা (multipolar world order) গড়ে তুলতে, যেখানে একটি বা দুইটি নয়, বরং বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র মিলে বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনা করবে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যেমন বেশ কয়েকটি বৃহৎ শক্তি (ব্রিটেন, রাশিয়া, ফ্রান্স, প্রাশিয়া/জার্মানি এবং অস্ট্রিয়া/অস্ট্রিয়া–হাঙ্গেরি) মিলে ইউরোপকে নিয়ন্ত্রণ করত, একবিংশ শতাব্দীতেও যেন অনুরূপ একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেটি রুশদের কাম্য। রুশরা যে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে, বা চীনের সঙ্গে ‘প্রায় মিত্রতা’ (near alliance) গড়ে তুলেছে, কিংবা ‘ব্রিকস’ (BRICS) ও ‘সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা’র (Shanghai Cooperation Organization) মতো সংগঠনগুলোতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে, সবকিছুরই মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি বহুমেরুভিত্তিক বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

অর্থাৎ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধের অনুরূপ একটি ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতা চলছে, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বজায় রাখা, আর রাশিয়ার মূল উদ্দেশ্য বিশ্বব্যাপী মার্কিন আধিপত্যকে খর্ব করে একটি বহুমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বের সৃষ্টি। নীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ, ন্যায়– উভয় পক্ষই এই যুক্তিগুলোর উল্লেখ করে, কিন্তু কার্যত রুশ–মার্কিন ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্ব হচ্ছে এক ও অদ্বিতীয় ‘ক্ষমতার রাজনীতি’ (power politics), যেখানে নীতি–নৈতিকতার কোনো স্থানই নেই।

এমতাবস্থায় জোসেফ বাইডেন রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হয়ে রাশিয়ার প্রতি কোন ধরনের পররাষ্ট্রনীতি অবলম্বন করবেন? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে বাইডেনের পূর্বসূরী ট্রাম্প রাশিয়ার প্রতি কেমন নীতি অনুসরণ করেছেন সেটার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানা জরুরি। ট্রাম্প নির্বাচিত হওয়ার আগে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের চেষ্টা করবেন বলে উল্লেখ করেছিলেন, এবং ট্রাম্পের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা সরাসরি তাকে ‘রাশিয়ার পাপেট’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বীরা অভিযোগ তুলেছে, রুশ হ্যাকাররা ট্রাম্পকে নির্বাচিত হতে সহায়তা করেছে। ট্রাম্প বিগত চার বছরে রাশিয়ার সঙ্গে ‘সম্পর্কোন্নয়নে’র জন্য কী কী করেছেন?

(১) ট্রাম্প প্রশাসনের সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার ওপর ৪৬টি অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার ‘প্যাকেজ’ চাপিয়ে দিয়েছে।

(২) ‘মাঝারি পাল্লার পারমাণবিক বাহিনী সংক্রান্ত চুক্তি’ (Intermediate-range Nuclear Forces Treaty, ‘INF Tratey’) থেকে ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন, এবং এর মধ্য দিয়ে ইউরোপের মাটিতে রাশিয়ার দোরগোড়ায় পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েনের সম্ভাবনা তৈরি করেছেন।

(৩) অস্ত্র প্রতিযোগিতা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরিত ‘নতুন কৌশলগত অস্ত্র হ্রাস চুক্তি’ (New Strategic Arms Reduction Treaty, ‘New START’) নবায়ন করতে ট্রাম্প অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

(৪) ট্রাম্প প্রশাসনের সময়ে ইউরোপে রুশ সীমান্তের কাছাকাছি পোল্যান্ডের মাটিতে মার্কিন সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে।

(৫) ট্রাম্প প্রশাসনের সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রুশ সীমান্তের কাছাকাছি অনুষ্ঠিত সামরিক মহড়ার সংখ্যা ও ব্যাপকতা উভয়ই বৃদ্ধি করেছে।

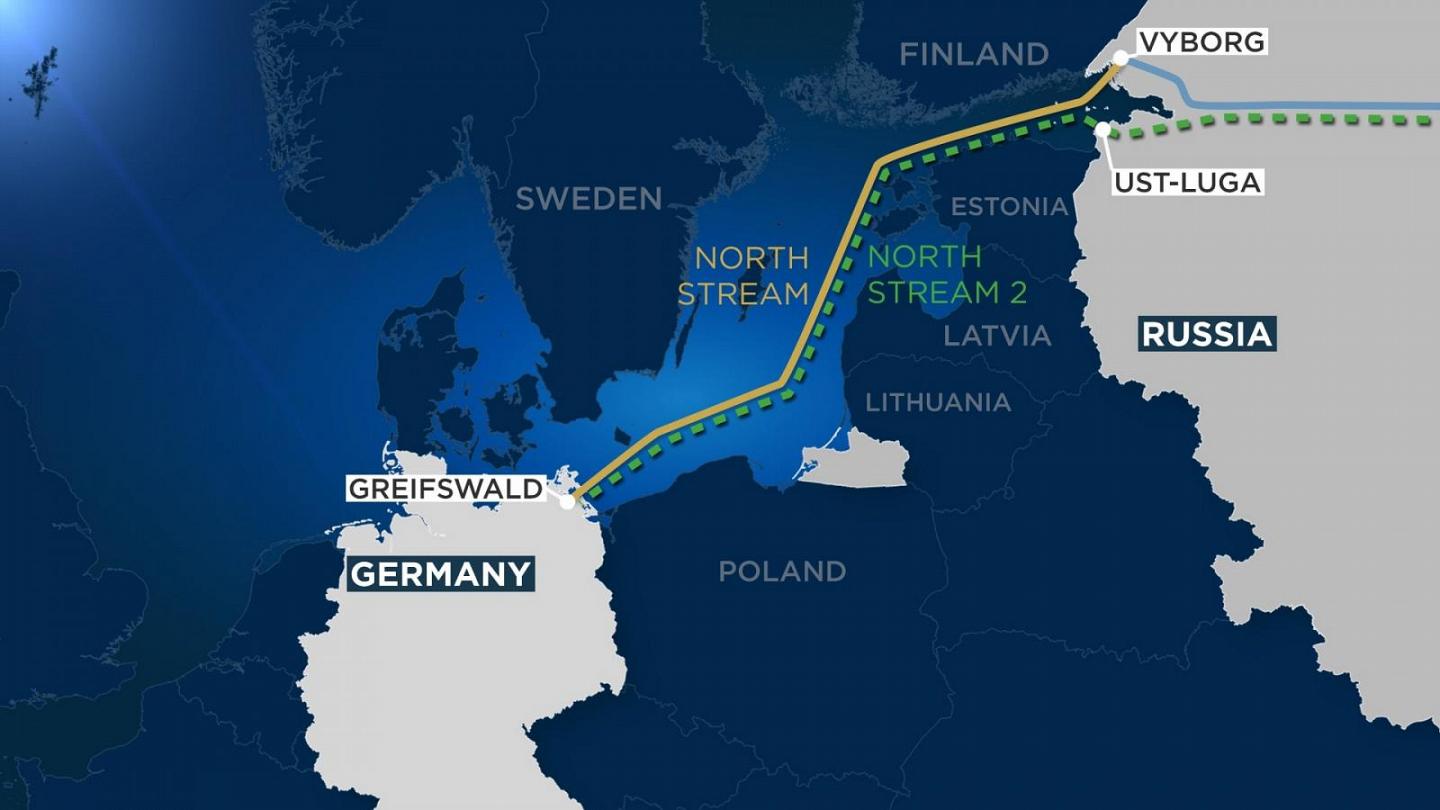

(৬) ইউরোপের সঙ্গে রাশিয়ার জ্বালানি বাণিজ্যে ব্যাঘাত ঘটানোর উদ্দেশ্যে রাশিয়া থেকে জার্মানি পর্যন্ত ‘নর্ড স্ট্রিম ২’ পাইপলাইন নির্মাণ বন্ধ করার জন্য ট্রাম্প প্রশাসন জার্মানির ওপর ব্যাপক চাপ প্রয়োগ করেছে।

(৭) সর্বশেষ অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরিত ‘মুক্ত আকাশ চুক্তি’ (Treaty on Open Skies) থেকেও ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

অর্থাৎ, পশ্চিমা ও পশ্চিমাপন্থী প্রচারমাধ্যম যাই বলুক না কেন, ট্রাম্প প্রশাসন কার্যত রাশিয়ার প্রতি ‘নরম’ ছিল না, বরং রুশ–মার্কিন ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতা ট্রাম্পের সময়ে আরো ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।

কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসনের গৃহীত কিছু নীতিকে রাশিয়া নিজস্ব স্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। ন্যাটো এবং ইউরোপীয় মিত্র রাষ্ট্রগুলোর প্রতি ট্রাম্পের অবজ্ঞাকে কাজে লাগিয়ে রাশিয়া মার্কিন–ইউরোপীয় মিত্রতা ও ন্যাটোয় ভাঙন ধরানোর প্রচেষ্টা চালিয়েছে। ‘লিবারেলিজম’–এর প্রতি ট্রাম্পের অনাসক্তি এবং বিশ্বব্যাপী ‘লিবারেল ডেমোক্রেসি’ চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকা বিশ্বব্যাপী রুশ–সমর্থিত কর্তৃত্ববাদী শাসকদের (যেমন: সিরিয়ার বাশার আল–আসাদ, ভেনেজুয়েলার নিকোলাস মাদুরো বা সুদানের আব্দেল ফাত্তাহ আল–বুরহান) অবস্থানকে শক্তিশালী করেছে। সর্বোপরি, ট্রাম্পের ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ নীতি এবং যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সংখ্যালঘু ও অভিবাসীদের বিরুদ্ধে গৃহীত নীতি বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রের মর্যাদা হ্রাস করেছে, এবং ভূরাজনীতির ‘জিরো–সাম গেমে’ এটি রুশদের জন্য লাভজনক।

কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসনের তুলনায় বাইডেন প্রশাসনের রাশিয়া নীতি আরো কঠোর হবে বলেই বিশ্লেষকদের ধারণা। ট্রাম্প একজন ব্যবসায়ী এবং এজন্য তার পররাষ্ট্রনীতিতেও তার ব্যবসায়ীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। অন্যদিকে, বাইডেন একজন পেশাদার রাজনীতিবিদ এবং তিনি মার্কিন–সোভিয়েত স্নায়ুযুদ্ধের একজন সক্রিয় যোদ্ধা ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাইডেন মার্কিন সিনেটের সদস্য হিসেবে দুইবার সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেছিলেন– প্রথমবার ১৯৭৯ সালে ‘সল্ট ২’ চুক্তি নিয়ে আলোচনার জন্য এবং দ্বিতীয়বার ১৯৮৮ সালে ‘আইএনএফ চুক্তি’ নিয়ে আলোচনার জন্য। কার্নেগি মস্কো সেন্টারের পরিচালক দিমিত্রি ত্রেনিনের মতে, রুশ–মার্কিন স্নায়ুযুদ্ধকে বাইডেন মার্কিন–সোভিয়েত স্নায়ুযুদ্ধেরই একটি সম্প্রসারিত অংশ হিসেবে বিবেচনা করেন, এবং বাইডেন বিশ্বাস করেন, প্রথম স্নায়ুযুদ্ধের মতো এই স্নায়ুযুদ্ধেও অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রকে জিততে হবে।

ট্রাম্প প্রশাসন যেখানে চীনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বিবেচনা করত, সেখানে বাইডেন খোলাখুলিই বলেছেন যে, চীন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রতিযোগী, কিন্তু রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ‘সবচেয়ে বড় হুমকি’। বাইডেন বরাবরই রাশিয়ার একজন কঠোর সমালোচক ছিলেন, এবং তিনি রাশিয়াকে একটি ‘ক্ষয়িষ্ণু’ রাষ্ট্র হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তার মতে, রাশিয়া একটি তেলনির্ভর রাষ্ট্র, একটি দ্বিতীয় শ্রেণির সামরিক শক্তি এবং একটি ক্রমহ্রাসমান জনসংখ্যাবিশিষ্ট দেশ, যেটিকে কেজিবির ‘গুণ্ডা’রা শাসন করে এবং যেটির পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার যোগ্যতা নেই। [প্রশ্ন হচ্ছে, রাশিয়া যদি এত দুর্বলই হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে তারা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ‘সবচেয়ে বড় হুমকি’ হয় কীভাবে?]

শুধু বাইডেন নন, বাইডেনের সহযোগীদের মধ্যেও রাশিয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল কেউ নেই। বাইডেনের রানিংমেট কমলা হ্যারিস মন্তব্য করেছেন, তারা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক আইনের ব্যাপারে পুতিনের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াবেন। বাইডেন প্রশাসনের সম্ভাব্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থোনি ব্লিনকেনের মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে রাশিয়াকে রাজনৈতিকভাবে দুর্বল করে ফেলা। বাইডেন প্রশাসনের সম্ভাব্য জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেইক সুলিভানের মতে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে তাদের কঠোরতর নীতি গ্রহণ করা উচিত। অর্থাৎ, বাইডেন প্রশাসন তীব্রভাবে রুশবিরোধী হতে যাচ্ছে।

বিশ্লেষকদের মতে, বাইডেন প্রশাসন রাশিয়ার বিরুদ্ধে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যেই রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিস্তৃত অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। ইতোপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ট্রাম্প প্রশাসনের সময়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অবরোধের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু রুশ বিশ্লেষক দিমিত্রি ত্রেনিনের মতে, বাইডেন প্রশাসনের সময় রাশিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরো সুনির্দিষ্ট হবে এবং বিভিন্ন স্পর্শকাতর ও কৌশলগত ক্ষেত্রকে নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত করা হবে।

দ্বিতীয়ত, ন্যাটো ও ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর প্রতি ট্রাম্প যে অবজ্ঞা দেখিয়েছিলেন, বাইডেন সেটি করবেন বলে প্রতীয়মান হয় না। তিনি স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন তার মিত্রদের সঙ্গে মিলে থাকে তখনই সে সবচেয়ে শক্তিশালী। সুতরাং, ধারণা করা যেতে পারে, বাইডেন ন্যাটো জোটকে আরো শক্তিশালী করবেন এবং ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৯০–এর দশক থেকেই বাইডেন ন্যাটোর সম্প্রসারণের পক্ষপাতী, সুতরাং তার শাসনকালে ইউরোপের যেসব রাষ্ট্র এখনো ন্যাটোভুক্ত নয়, সেগুলোকেও ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মার্কিনিরা প্রচেষ্টা চালাতে পারে।

তৃতীয়ত, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে রুশ পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম একটি লক্ষ্য হচ্ছে প্রাক্তন সোভিয়েত রাষ্ট্রগুলোর সমন্বয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অনুরূপ একটি জোট গঠন করা। রাশিয়ার কৌশলগত গভীরতা বৃদ্ধি, প্রাক্তন সোভিয়েত রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক অর্থনৈতিক নির্ভরতা এবং রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার সাংস্কৃতিক সম্পর্কের কারণে রাশিয়া এই প্রকল্পকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রাক্তন সোভিয়েত রাষ্ট্রগুলোর সমন্বয়ে নতুন একটি ইউনিয়ন গড়ে ওঠার তীব্র বিরোধী, কারণ সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুরূপ একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের পুনরাবির্ভাব তাদের কাম্য নয়। এজন্য ওয়াশিংটন চায়, প্রতিটি প্রাক্তন সোভিয়েত রাষ্ট্রকে রুশ বলয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে পশ্চিমা বিশ্বের অঙ্গীভূত করে ফেলতে।

বাইডেন এই বিষয়ে আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তিনি ইউক্রেনের বর্তমান রুশবিরোধী সরকারকে অধিকতর সামরিক সহায়তা প্রদানের প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, বেলারুশে চলমান সরকারবিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন দিয়েছেন এবং নাগর্নো–কারাবাখে রুশ শান্তিরক্ষী মোতায়েনের বিরোধিতা করেছেন। ধারণা করা যায়, বাইডেন প্রশাসন পূর্ব ইউরোপ, দক্ষিণ ককেশাস ও মধ্য এশিয়ায় রুশ প্রভাব হ্রাস করার জন্য অধিকতর সক্রিয় হবে।

চতুর্থত, রাশিয়া বিদেশে যেসব দ্রব্য রপ্তানি করে, তার মধ্যে বড় একটি অংশ হচ্ছে জ্বালানি (তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস)। এই জ্বালানির বড় একটি অংশ রাশিয়া ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর নিকট রপ্তানি করে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায় ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোকে রুশ জ্বালানি আমদানি থেকে দূরে রাখতে এবং এর পরিবর্তে তাদের কাছে মার্কিন ‘তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস’ (Liquified Natural Gas, ‘LNG’) বিক্রি করতে। এর ফলে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোর রুশ জ্বালানির ওপর নির্ভরতা হ্রাস পাবে, রাশিয়ার আয় হ্রাস পাবে এবং যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হবে। ট্রাম্প প্রশাসন ইউরোপে রুশ জ্বালানি রপ্তানির পরিমাণ কমিয়ে আনার চেষ্টা করছিল, কিন্তু বিশেষত জার্মানির সঙ্গে সম্পর্কে খানিকটা দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ায় তাদের এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। বাইডেন যেহেতু ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক উষ্ণ করতে ইচ্ছুক, সেহেতু তার সময়ে রুশ জ্বালানিকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর ওপর চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পঞ্চমত, ট্রাম্প প্রশাসন ইরানের সঙ্গে স্বাক্ষরিত পারমাণবিক চুক্তি বাতিল করেছে এবং ইরানের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে। বিশ্লেষকদের ধারণা, বাইডেন প্রশাসন ইরানের প্রতি তুলনামূলকভাবে নমনীয় হবে এবং এর মাধ্যমে ইরানকে রাশিয়ার থেকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রচেষ্টা চালাবে। অনুরূপভাবে, তুরস্ক কর্তৃক রুশ–নির্মিত ‘এস–৪০০’ ক্ষেপনাস্ত্র ক্রয় নিয়ে তুর্কি–মার্কিন সম্পর্কে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল, সেটি দূর করে তুরস্কের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করার জন্যও বাইডেন প্রশাসন প্রচেষ্টা চালাতে পারে। সেক্ষেত্রে তুরস্ক মার্কিন সমর্থনে বলীয়ান হয়ে সিরিয়া, লিবিয়া ও অন্যান্য ফ্রন্টে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের সুযোগ পেতে পারে। অনুরূপভাবে, সিরিয়া থেকে ভেনেজুয়েলা পর্যন্ত রুশ–সমর্থিত রাষ্ট্রগুলোকে দুর্বল করার জন্যও বাইডেন প্রশাসন চেষ্টা করতে পারে।

সর্বোপরি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুতা রুশ রাষ্ট্রের সঙ্গে, কিন্তু বাইডেন প্রশাসন এটিকে রুশ ‘স্বৈরাচারী’ সরকারের বিরুদ্ধে রুশ জনসাধারণের ‘গণতান্ত্রিক’ সংগ্রামে মার্কিনিদের সহায়তা হিসেবে দেখাবে। ২০১১ সালে রাশিয়ায় সরকারবিরোধী বিক্ষোভ চলাকালে বাইডেন খোলাখুলি বিক্ষোভকারীদের সমর্থন করেছিলেন। বাইডেন প্রশাসন অনুরূপভাবে রাশিয়ার বিরোধী দলগুলোকে সহায়তা প্রদান করবে। এটি উল্লেখযোগ্য যে, রুশ রাষ্ট্রপতি পুতিন এখনো বাইডেনকে শুভেচ্ছা জানাননি (রুশ সরকারি ভাষ্যমতে, যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন সংক্রান্ত জটিলতার অবসানের পরই কেবল ক্রেমলিন বাইডেনকে শুভেচ্ছা জানাবে), কিন্তু রুশ বিরোধী-দলীয় নেতা আলেক্সেই নাভালনি বাইডেনকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাশিয়ায় বিভিন্ন মতাদর্শের বিরোধী দল রয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে ডানপন্থী জাতীয়তাবাদী, কমিউনিস্ট, মধ্যপন্থী, বামপন্থী জাতীয়তাবাদী, লিবারেল এবং আরো বিভিন্ন মতাদর্শের দল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেবল রুশ লিবারেলদের সহায়তা করতে আগ্রহী, কারণ রুশ বিরোধী দলগুলোর মধ্যে কেবল পশ্চিমাপন্থী লিবারেলরাই মার্কিন আধিপত্য স্বীকার করে নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে অঙ্গীভূত হতে আগ্রহী। অন্য বিরোধী দলগুলো মার্কিন আধিপত্য স্বীকার করতে রাজি নয় এবং এজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এই বিরোধী দলগুলোকে সমর্থন দিতে ইচ্ছুক নয়।

এসবের বিপরীতে, অল্প কয়েকটি বিষয় রয়েছে, যেগুলোতে বাইডেন প্রশাসন রাশিয়ার সঙ্গে সহায়তার ক্ষেত্রে সৃষ্টি করতে পারে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ। বাইডেন ‘নিউ স্টার্ট’ চুক্তি নবায়ন করতে আগ্রহী, যেটি রুশদের জন্য লাভজনক, কারণ এটি নতুন একটি অস্ত্র প্রতিযোগিতার খরচ থেকে রুশদেরকে রক্ষা করবে। কিন্তু বাইডেন প্রশাসন অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আলোচনায় অত্যন্ত কড়াকড়ি করবে বলে বিশ্লেষকরা মনে করেন। সেক্ষেত্রে এ ব্যাপারে কোনো সমঝোতায় পৌঁছানোর কঠিন হয়ে যাবে।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে, ট্রাম্পকে তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা ‘রুশ পাপেট’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল, এবং এজন্য রাশিয়াকে কোনো ধরনের ছাড় প্রদান করা ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাইডেনের ক্ষেত্রে এরকম হওয়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রুশবিরোধিতা মার্কিন অভ্যন্তরীণ রাজনীতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং এজন্য বাইডেনও রাশিয়াকে কোনোরকম ছাড় দিয়ে পাল্টা সমালোচনার মুখোমুখি হতে চাইবেন না।

সামগ্রিকভাবে, বাইডেন প্রশাসনের সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্কোন্নয়নের সুযোগ ও সম্ভাবনা সীমিত, এবং এসময় রুশ–মার্কিন ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আরো প্রকট হয়ে উঠবে বলে ধারণা করা যায়।