১৮৪৮ সাল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র, কতিপয়তন্ত্রকে হটিয়ে বিভিন্ন দেশে রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে উঠে আসছিলো মধ্যবিত্ত শ্রেণী। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে ইউরোপে শুরু হওয়া শিল্পবিপ্লবের ফলে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটে, বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবিষ্কার এগিয়ে দেয় যান্ত্রিক জগতের অগ্রগতিকে, পরিবর্তন আনে কৃষি আর বাণিজ্যিক ব্যবস্থায়। উৎপাদিত পণ্যের বাজার খোঁজার জন্য বাড়তে থাকে সমুদ্রযাত্রা, ইউরোপীয় শাসনের অধীনে আসে এশিয়া আর আফ্রিকার বিস্তৃর্ণ অঞ্চল। শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্টি হওয়া শ্রমজীবী শ্রেণী, উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণী পরবর্তীতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হয়ে ওঠে শাসনব্যবস্থার বিবর্তনে, আধুনিক যুগে শাসনব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রের উত্থানে।

সাংবিধানিক রাজতন্ত্রগুলো ব্যর্থ হচ্ছিল অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে, ব্যর্থ হচ্ছিল শ্রমিক আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক চাহিদা পূরণেও। এর মধ্যেই ইউরোপে বিভিন্ন দেশে উন্মেষ ঘটে জাতীয়তাবাদী চেতনার, শুরু হয় বিচ্ছিন্ন অংশ নিয়ে ইতালির মতো রাষ্ট্রগুলোর একত্রিত হওয়ার প্রক্রিয়া। এর পাশাপাশি ফরাসি বিপ্লবের পরবর্তীকালে ছড়িয়ে পড়া রেনেসাঁর ধারণাগুলো উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশকে ঠেলে দেয় রাজনৈতিক পরিবর্তনের দিকে, ১৮৪৮ সালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শুরু হয় শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের দাবিতে আন্দোলন, বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয় প্রায় অর্ধশতাধিক দেশ।

আধুনিক গণতন্ত্রের বিবর্তনের উপর অধ্যাপক সেভা গুনিস্কায়ের আলোচনায় ১৮৪৮ সালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের আন্দোলনগুলো উঠে এসেছে পঞ্চম ঢেউ হিসেবে, ২০১৮ সালে প্রকাশিত তার ‘ডেমোক্রেটিক ওয়েভস ইন হিস্ট্রিকাল পার্সপেক্টিভ’ আর্টিকেলে।

ইউরোপে জাতিরাষ্ট্রের বসন্ত (১৮৪৮)

আধুনিক গণতন্ত্রের বিবর্তনে যেসব রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ আর বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে গেছে, তার অধিকাংশরই সূতিকাগার ফ্রান্স। ফরাসি বিপ্লব প্রভাবিত করেছে পুরো ইউরোপকে, নেপোলিয়নের উত্থান স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে এসেছিল লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর জন্য। ফ্রান্স থেকেই শুরু হয় সাংবিধানিক শাসনতন্ত্রের দাবিতে আন্দোলন, পরের দশকের জুলাই বিপ্লব আন্দোলিত করে পুরো ইউরোপকে।

১৮৪৮ সালে ইউরোপে জাতিরাষ্ট্রের বসন্তও (The Spring of Nations) শুরু হয় ফ্রান্স থেকে। জুলাই বিপ্লবের পরে ফ্রান্সের রাজা হওয়া লুই ফিলিপ ব্যর্থ হচ্ছিলেন শিল্পবিপ্লবের ফলে তৈরি হওয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সন্তুষ্ট করতে, রাজার উপর অসন্তুষ্ট ছিল বিভিন্ন শিল্পকারখানায় কাজ করা শ্রমজীবী শ্রেণীও। মানুষ শহরমুখী হওয়া শুরু করে, বাড়তে থাকে যন্ত্রনির্ভরতা। ম্যালথাসের তত্ত্বানুযায়ী ফ্রান্সের অর্থনীতির আকার বড় হওয়ারে সাথে সাথে বাড়তে থাকে ফ্রান্সের জনসংখ্যা, কৃষি আর কলকারখানার অনেক কাজই চলে যায় মেশিনের কাছে, ফ্রান্সে তৈরি হয় উচ্চ বেকারত্বের হার। এর মধ্যে বিকশিত হয় রাষ্ট্রের অধীনে কলকারখানা স্থাপনের ধারণা, যা জনপ্রিয় হয় শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে। সব মিলিয়ে ধূমায়মান রাজনৈতিক সংকট ফ্রান্সকে ঠেলে দেয় আরেকটি শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের দাবিতে আন্দোলনের দিকে।

১৮৪৮ সালের শ্রমজীবী আর উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আন্দোলনের ফলে পরিবর্তিত হয় ফ্রান্সের শাসনব্যবস্থা, সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের বদলে প্রতিষ্ঠিত হওয়া রিপাবলিকান শাসনব্যবস্থা, রাজার পরিবর্তে রাষ্ট্রপ্রধান হন রাষ্ট্রপতি। ফ্রান্সে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন আসলেও এই পরিবর্তন ফ্রান্সের আর্থ-সামাজিক চাহিদাগুলো চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়, ব্যর্থ হয় আন্দোলনকারী শ্রমজীবী শ্রেণীর জন্য কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে।

একই সময়ে ইতালি বিভক্ত ছিল বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে। ইতালির উত্তর অংশ ছিল অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের উপনিবেশ শাসনের অধীনে, মধ্য ইতালি ছিল বারবান রাজতন্ত্রের অধীনে আর পাপাল স্টেটগুলো ছিল পোপের নিয়ন্ত্রণে। ফ্রান্সে নেপোলিয়নের পতনের পরে রেনেসাঁর ধারণা ছড়িয়ে পড়ে পুরো ইউরোপজুড়ে, যা প্রভাবিত করে ইতালিয়ান জাতীয়তাবাদকেও।

বিদ্যমান রাজনৈতিক কাঠামোকে পরিবর্তন করে এই ইতালিয়ান জাতীয়তাবাদীরা চেষ্টা করছিলেন ইতালিকে একত্রিত করতে। ১৮৪৮ সালে মাজ্জানির নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদীরা কিছু প্রদেশকে পোপের অধীন থেকে মুক্ত করে তৈরি করেন রোমান রিপাবলিক, যেখানে রাজনৈতিক কাঠামোতে কোনো অবস্থান ছিল না পোপ বা চার্চের। উদার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ জাতীয়তাবাদীরা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পরাজিত হন পোপের বাহিনীর কাছে, অস্ট্রিয়া আর ফরাসি সাম্রাজ্যের সহযোগিতায় ক্ষমতায় ফেরেন পোপ। রাজনৈতিক নেতৃত্ব আর গ্রামীণ সমাজের সমর্থনের অভাবে রোমান রিপাবলিকের পতন হলেও পরের দশকেই সফল হয় ইতালিয়ান জাতীয়তাবাদীরা, একত্রিত হয় ইতালি।

ইউরোপে তখনকার অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল অস্ট্রিয়া, অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল অনেকগুলো নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী আর মতাদর্শের লোক। ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লব, শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রভাব পড়ে অস্ট্রিয়ান বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে, রেনেসাঁর ধারণায় প্রভাবিত হয়ে জন্ম নেয় গোষ্ঠীকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদের ধারণা। রাজনৈতিক অভিযোজনে অস্ট্রিয়ান রাজতন্ত্রের অধীনে থাকা বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে জন্ম নেয় স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা, যার শুরু হয় লুই কস্যুথের নেতৃত্বাধীন মাগ্যায়ারদের স্বাধীনতার দাবির মাধ্যমে। একে একে অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠী স্বাধীনতার দাবিতে বিদ্রোহ করলেও বিপ্লবীদের মধ্যে সমন্বয় আর বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে সহযোগিতার অভাব ব্যর্থতার নিয়ে যায় বিদ্রোহগুলোকে।

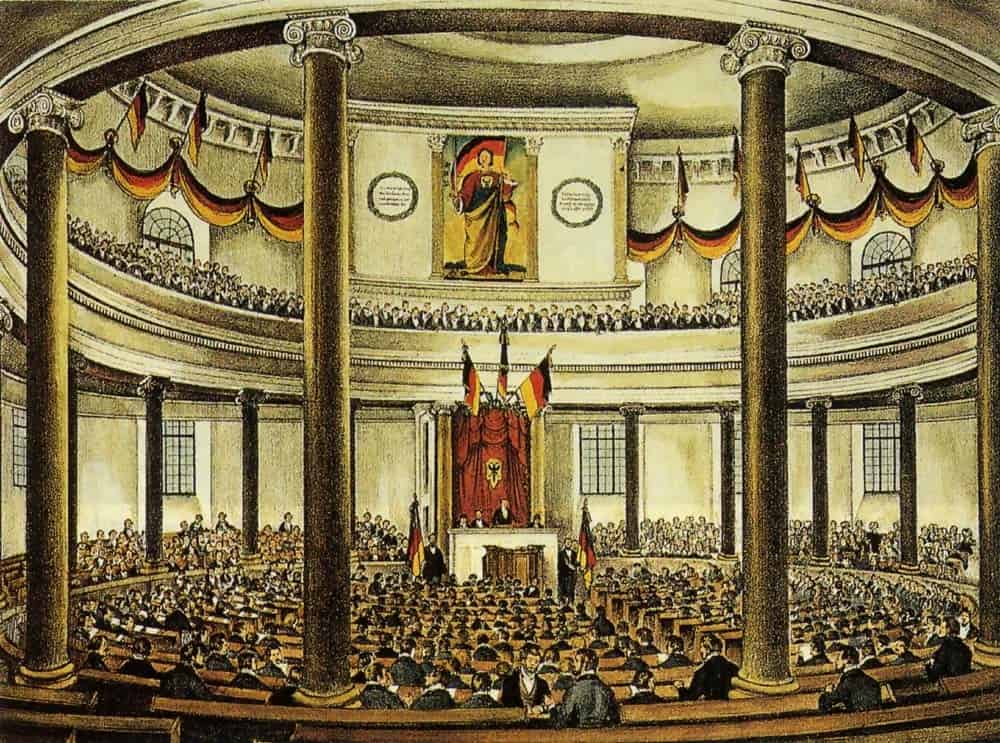

ইতালির মতো অবস্থা ছিল জার্মানিরও, বিভক্ত ছিল বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে। রেনেসাঁর মাধ্যমে প্রভাবিত লিবারেলরা চেষ্টা করতে থাকে প্রুশিয়ার রাজার নেতৃত্বে জার্মানকে একত্রিত করতে, শাসনব্যবস্থা হিসেবে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রকে গ্রহণ করতে। প্রুশিয়ার রাজা শুরুতে লিবারেলদের সাথে একমত হলেও পরবর্তীতে রাজনৈতিক বাস্তবতায় তিনি সরে দাঁড়ান। আন্দোলনকারীদের মধ্যে অস্ট্রিয়ানদের মতো নৃতাত্ত্বিক বিভাজন না থাকলেও, লিবারেলদের মধ্যে আদর্শের নিভাজন ছিল, ছিল শ্রমিক আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থের বিভাজনও। ফলে বিপ্লবীদের মধ্যে সাধারণ পরিচয়ের ধারণা গড়ে ওঠেনি, জার্মানিতে ১৮৪৮ সালের বিপ্লব যেখানে শুরু হয়েছিল, সেখানেই শেষ হয়। পরবর্তীতে বিসমার্কের নেতৃত্বে একত্রিত হয় জার্মানি।

উনবিংশ শতাব্দীতে ত্রিশের দশকে হওয়া জুলাই বিপ্লবের প্রভাব সরাসরি পড়ে বেলজিয়ামের ওপর, বিপ্লবীরা নেদারল্যান্ডের উপনিবেশ শাসন থেকে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে বেলজিয়ামে। ১৮৪৮ সালে যখন ফ্রান্সে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের পরিবর্তে রিপাবলিকান শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তা প্রভাবিত করে প্যারিসে কাজ করা বেলজিয়ানদের। বেলজিয়ামেও সাংবিধান রাজতন্ত্র উৎখাত করে রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা করতে প্যারিস থেকে প্রায় ছয় হাজার বেলজিয়ান অস্ত্রশস্ত্রসহ যাত্রা করে ব্রাসেলসের দিকে। রাজার অনুগত সামরিক বাহিনী এই ছয় হাজার বেলজিয়ানকে নিরস্ত্র করলেও ফ্রান্সের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন বেলজিয়ামের সিভিল সোসাইটিকে প্রভাবিত করে, বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র পরিসরে হয় রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন। জার্মানি আর ইতালির মতো বেলজিয়ামেও ১৮৪৮ সালের আন্দোলন তেমন কোনো শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়।

১৮৪৮ সালে ফ্রান্সের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রভাব পড়ে ইউরোপের আরেক দেশ সুইজারল্যান্ডেও। সাতটি ক্যান্টন একত্রিত হয়ে ফেডারেল কাঠামো গঠনের চেষ্টা করে, বাধাপ্রাপ্ত হয় ক্যাথলিকদের নিয়ন্ত্রণে থাকা ক্যান্টনগুলোর দ্বারা। ১৮৩০ সালের জুলাই বিপ্লবের প্রভাব বড় কোনো সংঘাত ছাড়াই সুইজারল্যান্ডের ক্যান্টনগুলো পার করলেও এই পর্বে এসে বেসামরিক মানুষজনের সংঘাতে নিহত হয় ১০০ জনের বেশি। সংস্কারপন্থীদের মধ্যে বিভাজন আর প্রচলিত রাজনৈতিক কাঠামোর স্বার্থগোষ্ঠীর প্রভাবে সুইজারল্যান্ডেও কোনো দ্রুত পরিবর্তন আসেনি, কিন্তু ১৮৪৮ সালের ঘটনাবলি পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত ফেডারেল সুইজারল্যান্ডের কাঠামোর সূতিকাগার ধরা যায়।

আধুনিক গণতন্ত্রের পঞ্চম ঢেউ

১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফ্রান্সে শুরু হওয়া শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের দাবিতে আন্দোলন দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে মধ্য আর পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে। ইউরোপের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় এই রাজনৈতিক আন্দোলন প্রভাবিত করে পঞ্চাশটিরও বেশি দেশকে, ১৮৪৮ সাল পরিচিতি পায় বিপ্লবের বছর হিসেবে। জাতিরাষ্ট্রের ধারণায় প্রভাবিত এই বিপ্লব ফ্রান্স ব্যতীত অন্য কোনো দেশেই তৎক্ষণাত রাজনৈতিক পরিবর্তন না আনতে পারলেও, প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী বজায় ছিল এই বিপ্লবের প্রভাব, প্রভাব আছে গণতান্ত্রিক বিবর্তনের আলোচনায়।

প্রথমত, আটলান্টিক রেভ্যলুশন থেকে শুরু হওয়া আধুনিক গণতন্ত্রের আলোচনায় প্রতিটি ঢেউয়েই বিপ্লব হয়েছে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের দাবিতে, বিদ্রোহ হয়েছে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, রাজার অসীম ক্ষমতার বিরুদ্ধে। ১৮৪৮ সালের পঞ্চম ঢেউয়ে এসে প্রথমবারের মতো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলো সরাসরি আসতে শুরু করে সংস্কারপন্থীদের কাছ থেকে। বিপ্লবীদের দাবিতে আসতে শুরু করে রাজনৈতিক অধিকারের কথা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা, সাংবিধানিক নিরাপত্তার কথা। আগের পর্বগুলোর মতো আলোচনাতে ছিলো চার্চ থেকে রাষ্ট্রকাঠামোকে আলাদা করার ধারণাও।

দ্বিতীয়ত, এই সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে, সংস্কারপন্থীরা মনোযোগ দেন জাতিরাষ্ট্র গঠনের দিকে। জাতিরাষ্ট্রের ধারণাতেই ইতালি আর জার্মানির সংস্কারপন্থীরা চেষ্টা শুরু করেন একত্রিত রাষ্ট্র গঠনের, একক জাতিগত পরিচয় তৈরির। একত্রিত রাষ্ট্রগঠনের প্রক্রিয়া চলমান থাকে ইউরোপের আরেক দেশ সুইজারল্যান্ডেও, আলোচনা চলতে থাকে বিভিন্ন ক্যান্টনের মধ্যে। ১৮৪৮ সালে সংস্কারপন্থীদের এসব চেষ্টা ব্যর্থ হলেও, পরবর্তী দশকগুলোতে আধুনিক জাতিরাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে জার্মানি, ইতালির মতো বিভিন্ন দেশ। অর্থাৎ, ১৮৪৮ সাল জাতিরাষ্ট্রের ধারণাতে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখে গিয়েছে।

তৃতীয়ত, উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতেও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভোটাধিকার ছিল সীমিত, সংবিধান রাজতন্ত্রে আইনসভাতে একটি অংশ সরাসরি মনোনীত হতেন রাজার মাধ্যমে। সাংবিধানিক রাজতন্ত্র থেকে রিপাবলিকান কাঠামোতে যাওয়ার মাধ্যমে রাজার প্রভাব বিলুপ্ত হয়, শ্রমজীবী শ্রেণীর সামনে সুযোগ আসে সমান অধিকারের ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রয়োগের। শ্রমজীবী শ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শ্রেণী হিসেবে আবির্ভূত হয়, তাদের রাজনৈতিক অধিকারের বিকাশ শুরু হয়। যদিও স্বল্পমেয়াদের এসব দাবি রাজতন্ত্র আর সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীর বাধায় অর্জিত হয়নি, এগুলো দীর্ঘমেয়াদে শ্রমিকদের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের পথ সুগম করে।

চতুর্থত, ১৮৪৮ সালে ফ্রান্স থেকে যেসব কারণে বিপ্লব শুরু হয়েছিল, সেদিকে তাকালে এই বিপ্লবের সহজে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে। তৎকালীন ফ্রান্সে সাংবিধান রাজতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন রাজা লুই ফিলিপ, যিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন শ্রমজীবী শ্রেণী আর উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাহিদা পূরণ করতে। রাষ্ট্রকাঠামো পরিচালনায় রাজার ব্যর্থতা তীব্র করে তোলে দক্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্বের চাহিদাকে, চাহিদা বাড়তে থাকে দক্ষ সরকারব্যবস্থার। কার্যকর রাজনৈতিক কাঠামো আর অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে রাষ্ট্রকে দায়বদ্ধ করার যে ধারণা আধুনিক রাষ্ট্রকাঠামোতেও রয়েছে, তার একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্ব হয়ে আছে ১৮৪৮ সালের রাজনৈতিক সংস্কারের দাবিতে বিপ্লব আর বিদ্রোহগুলো।

পঞ্চমত, স্বল্পমেয়াদে ১৮৪৮ সালের বিপ্লব একমাত্র ফ্রান্স ছাড়া কোনো দেশেই শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের দাবি পূরণ করতে পারেনি। তবে দীর্ঘমেয়াদে অধিকাংশ দেশেই পূরণ হয়েছে প্রত্যাশিত রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলো, নিশ্চিত হয়েছে নাগরিক অধিকার, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ধারণা। তবে যে অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলোর দাবিতে ১৮৪৮ সালে শ্রমজীবী শ্রেণীর মানুষেরা বিপ্লবের অংশ হয়েছিলেন, স্বল্পমেয়াদে তারা সফল হননি মধ্যবিত্ত সুবিধাভোগী শ্রেণীর বাধার কারণে, উহ্য থেকেছে দীর্ঘমেয়াদেও।

এই বিপ্লবের দেড়শো বছর পরেও, অধিকাংশ রাষ্ট্রের মূল অর্থনৈতিক সুবিধার উপকারভোগী সমাজের কতিপয় শ্রেণী, রাষ্ট্রের সুবিধাভোগী অংশও সীমিতই। রাজতন্ত্রের আড়ালে যেমন দীর্ঘ সময় ধরে কতিপয়তন্ত্র চলেছে, গণতন্ত্রের যুগেও চলছে কতিপয়তন্ত্রই। রাষ্ট্রের অধিকাংশ সুবিধা সীমাবদ্ধ থাকছে একটা ক্ষুদ্র শ্রেণীর হাতে। এখনও রাষ্ট্রগুলো জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি, প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি নাগরিকদের সমান সুবিধা দেওয়ার মতো কাঠামো। ফলে অধিকাংশ রাষ্ট্রেই বৈষম্য রয়ে গেছে আগের মতোই, ক্ষেত্রবিশেষে বেড়েছে বৈষম্য।

১৮৪৮ সালের মধ্য আর পশ্চিম ইউরোপের শাসনতান্ত্রিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দাবির প্রভাব ছিল দীর্ঘদিন, ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে ইউরোপের সংস্কারপন্থীদের সবচেয়ে বড় আন্দোলন হিসেবে। আধুনিক গণতন্ত্র এরপরও আরো অনেক ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে গেছে, সেগুলো উঠে আসবে পরবর্তী পর্বগুলোতে।