আটলান্টিক রেভ্যুলুশনের প্রথমদিকেই প্রভাব পড়ে যুক্তরাষ্ট্রের উপর, এক দশকের যুদ্ধ শেষে ইংল্যান্ডের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে আমেরিকানরা। শুরু থেকেই আমেরিকার স্বপ্নদ্রষ্টারা শাসনতন্ত্র হিসেবে গণতন্ত্রকে গ্রহণ করে, রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হয়, তৈরি হয় জবাবদিহিতার সংস্কৃতি। একইসাথে শুরু হয় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ন। গণতান্ত্রিক কাঠামো আর শক্তিশালী অর্থনীতির সুবিধা দ্রুতই আন্তর্জাতিক রাজনীতির কাঠামোতে ব্যবহার করতে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকেই যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রভাবশালী দেশগুলর তালিকায় উঠে আসে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল বিজয়ীদের পক্ষে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও মিত্রশক্তির বিজয়ে নেতৃত্ব দেয় যুক্তরাষ্ট্র।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বৈশ্বিক পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় যুক্তরাষ্ট্র, পরবর্তী অর্ধশতাব্দী জুড়ে চলা স্নায়ুযুদ্ধে গণতান্ত্রিক বিশ্বকে নেতৃত্ব দেয় যুক্তরাষ্ট্র। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মাধ্যমে একক পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় যুক্তুরাষ্ট্র। পরাশক্তি হিসেবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র হাত ধরেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য শাসনব্যবস্থা হিসেবে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ পেয়েছে রাজনৈতিক অধিকার আর নাগরিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা।

এরপরও, আজকে যদি যুক্তরাষ্ট্র বৈশ্বিক পরাশক্তির আসন থেকে সরে যায়, যতো মানুষ আফসোস করবে, তার চেয়ে ঢের বেশি মানুষ খুশি হবে। অজনপ্রিয় পরাশক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের উত্থান সামরিক দক্ষতার হ্রাসের কারণে হচ্ছে না, হচ্ছে না অর্থনৈতিক সক্ষমতা কমে যাওয়ার কারণেও। বরং, যুক্তরাষ্ট্রের কার্যক্রমের প্রশ্ন উঠছে যুদ্ধ পরবর্তী রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়নে ব্যর্থতার জায়গা থেকে।

যুক্তরাষ্ট্রের এই ধরনের ব্যর্থতার প্রমাণ পাওয়া যায় ইরাকের ক্ষেত্রে, যেখানে সাদ্দাম হোসাইনের সরকারকে সরাতে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে যুক্তরাষ্ট্র। ইরাক ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী দুই দফায় চলে গেছে, ইরাকের রাজনীতিতে স্থিতিশীলতা আসেনি, স্থিতিশীলতা আসেনি রাষ্ট্রকাঠামোতেও। একই ধরনের ব্যর্থতা লক্ষ্য করা যায় আফগানিস্তানে সন্ত্রাসবাদবিরোধী যুদ্ধের ক্ষেত্রেও। দেড় দশকের সামরিক উপস্থিতি শেষে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান ছেড়েছে কট্টর ডানপন্থী তালেবানদের হাতে ক্ষমতা দিয়েই।

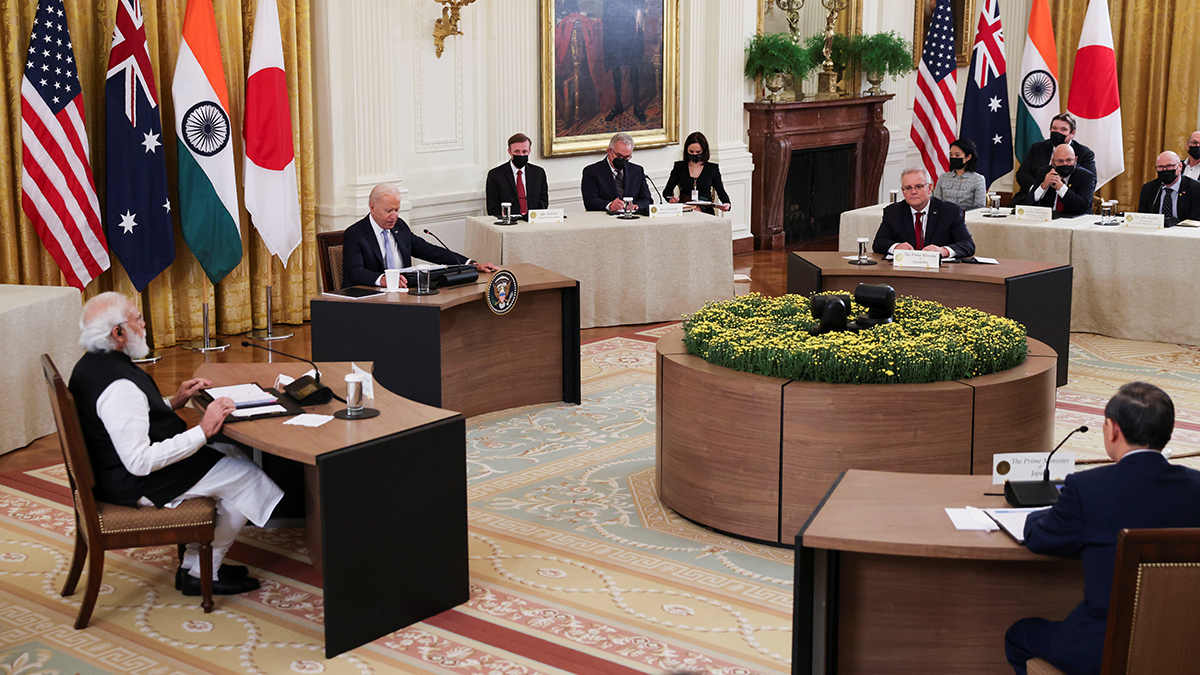

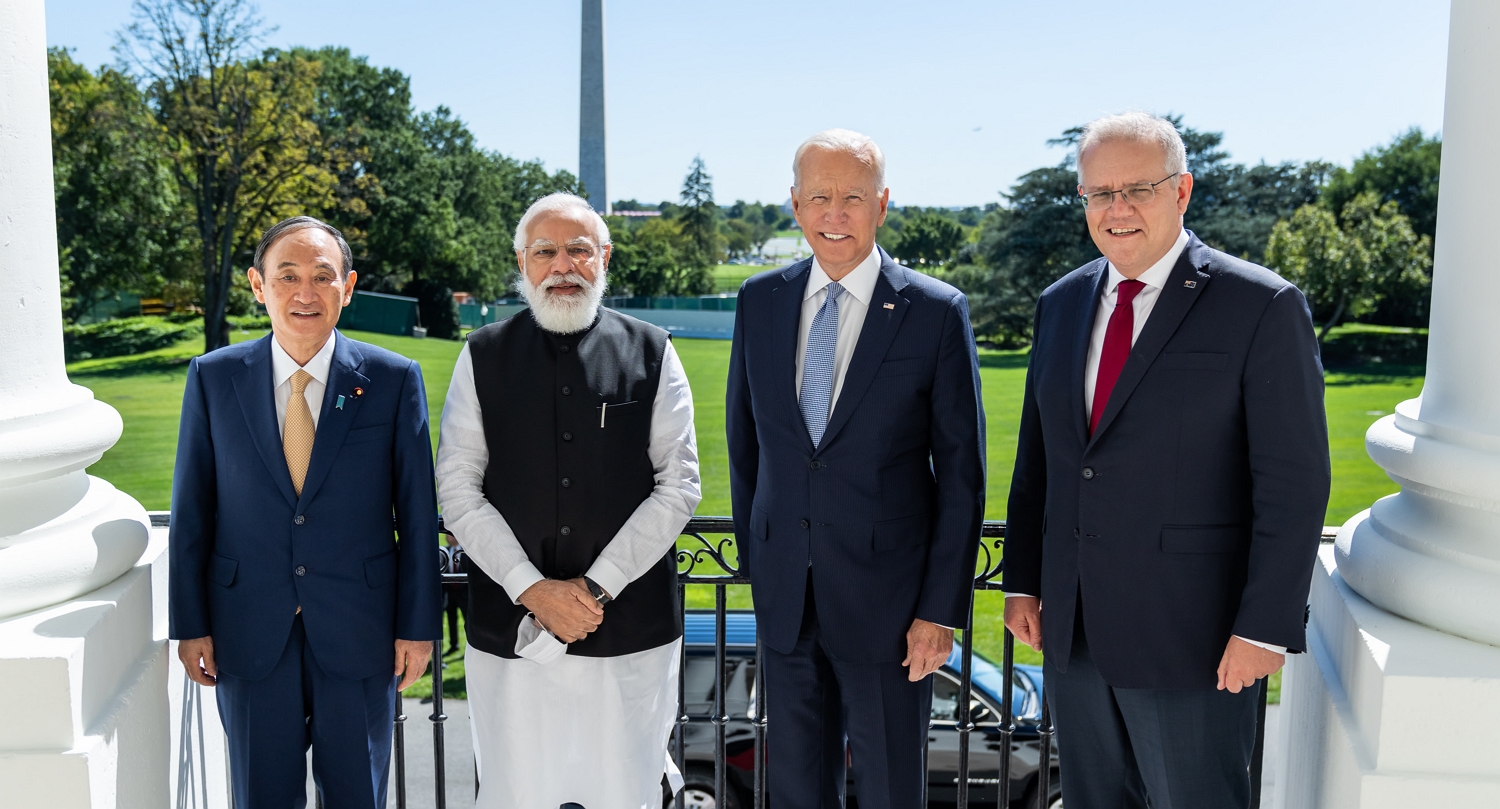

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যর্থতাগুলোকে নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে, সেই ব্যর্থতাগুলোকে কেন্দ্র করেই প্রশ্ন উঠছে, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র কেন সক্রিয় হয়ে উঠছে? যুক্তরাষ্ট্র ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে কি অর্জন করতে চায়?

ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের চ্যালেঞ্জ

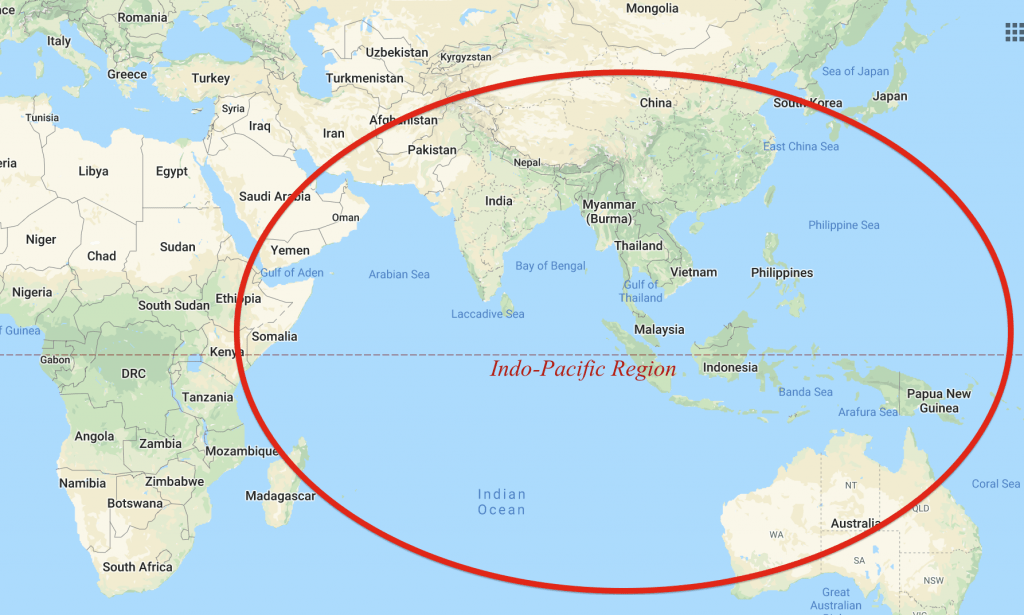

বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতির বাস্তবতায় সবচেয়ে উত্তপ্ত ভূরাজনৈতিক অঞ্চলটি হচ্ছে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল। গত দুই দশক জুড়ে বৈশ্বিক আর আঞ্চলিক শক্তিশালী দেশগুলোর লড়াই যেভাবে চলেছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে, এই দশকে একই ধরনের সংঘাতের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে ইন্দো-প্যাসিফিকি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। বৈশ্বিক পরাশক্তি হিসেবে অবধারিতভাবেই যুক্তরাষ্ট্রও জড়িয়ে গেছে এই সংকটে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিজের প্রভাব বজায় রাখতে নামতে হচ্ছে সর্বশক্তি নিয়েই।

ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলকে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের দিক থেকে তিনটি চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যে চ্যালেঞ্জগুলোর উপর নির্ভর করবে যুক্তরাষ্ট্রের পরাশক্তি হিসেবে টিকে থাকা আর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিজেদের মোড়ল তকমা টিকিয়ে রাখা।

প্রথমত, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত প্রভাব বাধাগ্রস্থ হচ্ছে চীনের কারণে, প্রভাব পড়ছে যুক্তরাষ্ট্রের মুক্ত বাণিজ্যের নীতির ভিত্তিতে বিশ্বব্যবস্থা নির্মাণ করার স্বপ্নেও। যুক্তরাষ্ট্র উদার ও মুক্ত অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে চাইছে পৃথিবীজুড়ে, সেখানে চীন চাইছে অনুদার এক অর্থনৈতিক কাঠামো নির্মাণ করতে।

দ্বিতীয়ত, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে রয়েছে উত্তর কোরিয়ার মতো একটি স্বৈরতান্ত্রিক দেশ, যারা বিভিন্ন বিশ্লেষকের মতে ইতোমধ্যেই পারমাণবিক বোমা তৈরি করতে পেরেছে। নিয়মিতই উত্তর কোরিয়া নিজেদের মিসাইল পরীক্ষা করছে, যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতিনিয়ত হুমকি দিচ্ছে পারমাণবিক হামলা চালানোর। নিজের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য উত্তর কোরিয়াকে নিউট্রালাইজ করা প্রয়োজন যুক্তরাষ্ট্রের, প্রয়োজন ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে নিজেদের মিত্র দেশগুলোর নাগরিকদের রক্ষা করতেও। পাশাপাশি, যুক্তরাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে, উত্তর কোরিয়ার উৎপাদিত পারমাণবিক অস্ত্রগুলো যেন বিচ্ছিন্নতাবাদী বা সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর হাতে না যায়। অন্যথায়, এদের মাধ্যমে পুরো পৃথিবীর অস্বিত্বই সংকটে পড়ে যেতে পারে।

তৃতীয়ত, উত্তর আমেরিকার দেশগুলোর সাথে যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্ক আছে, ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে লাতিন আমেরিকা আর ইউরোপের দেশগুলোর সাথেও। এশিয়া অঞ্চলেও যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য আছে, যুক্তরাষ্ট্রের অনেক শিল্পের কাঁচামাল যায় এই অঞ্চল থেকেই। কিন্তু, এই অঞ্চলের দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের অপরিহার্য প্রমাণ করতে পারেনি। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ এশিয়ার দেশ আমদানি-রপ্তানির জন্য চীনের উপর যেভাবে নির্ভরশীল, ভূটান যেভাবে ভারতের উপর নির্ভরশীল, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সাথে এ ধরনের নির্ভরতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেনি যুক্তরাষ্ট্র।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক পরাশক্তি হিসেবে ভূমিকা রেখেছে ইনোভেশন ইঞ্জিন, নাগরিকদের উদ্ভাবনী চিন্তার প্রভাব পড়েছে রাষ্ট্রচিন্তাতেও। বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রভাব পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে, যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতিবিদরা পৃথিবীর যেকোন দেশের কূটনীতিবিদদের চেয়ে দক্ষ। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির কিছু মৌলিক লক্ষ্য আছে।

প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক লক্ষ্য হচ্ছে স্বদেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন ধরনের অর্থনৈতিক বা সামরিক পদক্ষেপের পরিকল্পনা, তার বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানকে তুলে ধরাই যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির প্রথম লক্ষ্য।

দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করা, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের পক্ষে কাজ করা। পাশাপাশি, যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদের স্বার্থ রক্ষা করা।

তৃতীয়ত, নিজেদের কূটনৈতিক ও সামরিক শক্তির মাধ্যমে পৃথিবীর সংঘাতপ্রবণ অঞ্চলগুলোতে স্থিতিশীলতা আনয়ন করা, বিবাদমান গোষ্ঠী বা পক্ষগুলোর মধ্যে শান্তি স্থাপন করা।

চতুর্থত, পরাশক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম অর্ধশতাব্দী লড়াই করেছে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের নেতৃত্বে থাকা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে, বর্তমানে রাশিয়ার পাশাপাশি চীনেরও মুখোমুখি হতে হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রকে। যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য থাকে, পৃথিবীর সার্বভৌম দেশগুলোর মধ্যে রাশিয়া, চীনের মতো শত্রুদেশের প্রভাব কমিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব স্থাপন করা, যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মিত্রতা তৈরি করা।

ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ

ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল বর্তমান সময়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে, ৩৮টি দেশের সমন্বয়ে গড়ে উঠা এই অঞ্চলে রয়েছে পৃথিবীর মোট আয়তনের ৪৪ শতাংশ। পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে বসবাস করে, পৃথীবির মোট বাণিজ্যের অর্ধেকই হয় এই অঞ্চলে। ফলে, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক এবং সামরিক শক্তি হিসেবে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক জটিলতাগুলোর বাইরে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য ইতিবাচক হবে না, ইতিবাচক হবে না কেবল স্থানীয় মিত্রদের উপর নির্ভর করে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার স্বপ্ন দেখাও। বাণিজ্য আর প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ আছে, স্বার্থে আছে আঞ্চলিক ভূরাজনীতিকে কেন্দ্র করেও।

প্রথমত, উদীয়মান শক্তি হিসেবে চীনের লক্ষ্য হচ্ছে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবকে সংকুচিত করা, যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশগুলোকে নিজেদের প্রভাব বলয়ে নিয়ে আসা, আঞ্চলিক রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করা। সাম্প্রতিক সময়ে চীনের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বেড়েছে, সামরিক বাহিনীর পিছনে চীন বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছে, একই সাথে রাশিয়াকে পেছনে ফেলে কূটনৈতিক সক্ষমতার দিক থেকেও চীন উঠে এসেছে দ্বিতীয় অবস্থানে। এর পাশাপাশি, চীন বিভিন্ন বিষয়ে উদ্ভাবনী ক্ষমতার প্রমাণ দিচ্ছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আলোকে তৈরি করা যন্ত্রপাতির বাজারে যুক্তরাষ্ট্রকে টেক্কা দিচ্ছে, সার্ভিল্যান্স যন্ত্রপাতির পাশাপাশি এগিয়ে যাচ্ছে বায়ো-জেনেটিক গবেষণাতেও। সব মিলিয়ে, চীনকে মোকাবেলা করাই ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানতম স্বার্থ।

দ্বিতীয়ত, ইন্দো-প্যাসেফিক অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক মিত্র আছে, আছে শতবছরের পুরনো বন্ধুরাষ্ট্রও। বিভিন্ন ছায়াযুদ্ধে এসব মিত্র রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের পাশে দাঁড়িয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেছে। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্র নিজের উপস্থিতি না বাড়ালে, দীর্ঘমেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশগুলোর স্বার্থ বিপন্ন হবে, বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়বে, বাধগ্রস্থ হবে মুক্ত পৃথিবী নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা।

তৃতীয়ত, চীনাদের ভাষায় অঞ্চকার সময় পেরিয়ে বর্তমান কমিউনিস্ট পার্টির অধীনে অর্থনৈতিক সাফল্য এসেছে চীন, চীনের অর্থনৈতিক উন্নতির সুফল পৌঁছেছে দেশের সব প্রান্তে। কিন্তু, ঐতিহাসিকভাবেই আমরা জানি, মাথাপিছু কর আদায়ের ক্ষেত্রে হাজার বছর ধরেই ইউরোপের দেশগুলোর চেয়ে এগিয়ে ছিল চীন, এগিয়ে ছিল প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার দিক থেকেও। কিন্তু, কম অর্থনৈতিক সামর্থ্য নিয়েও ইউরোপের পলিটিগুলোতে যেভাবে প্রতিনিধিত্বের চর্চা হয়েছে, অধিক অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সামর্থ্য নিয়েও চীনের রাজ্যগুলোতে কখনোই প্রতিনিধিত্বের চর্চা হয়নি।

অতীতের মতোই চীনে এখনো রয়েছে কর্তৃত্ববাদী শাসন, নেই নাগরিক স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক অধিকার, নেই মতপ্রকাশের সুযোগ। চীনের পার্লামেন্টে পশু ও বন রক্ষার জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে দীর্ঘ পার্লামেন্টরি বিতর্ক হলেও, রাজনৈতিক সংস্কার ও জবাবদিহিতার মতো ব্যাপারগুলোতে কখনোই পার্লামেন্টে কোন আলোচনা হয় না। অর্থনৈতিক সাফল্যের সাথে সাথে গণতন্ত্রের বিকাশের যে যোগসূত্র ধ্রূপদী রাষ্ট্রবিজ্ঞান দেখাচ্ছে, সেটিও চীনের ক্ষেত্রে খাটছে না, সাত দশকের বেশি সময় ধরে টিকে আছে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কর্তৃত্ববাদী শাসন।

চীনের এই কর্তৃত্ববাদী কাঠামো প্রভাব বিস্তারের সাথে সাথে ছড়িয়ে যেতে পারে দক্ষিণ এশিয়া, কর্তৃত্ববাদ আবারো উসকে উঠতে পারে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সাথে। এই প্রভাব বিস্তারকে মোকাবেলা না করলে, কর্তৃত্ববাদের তৃতীয় ঢেউ ছড়িয়ে পড়তে পারে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য সেটি কোনভাবেই ইতিবাচক হবে না।