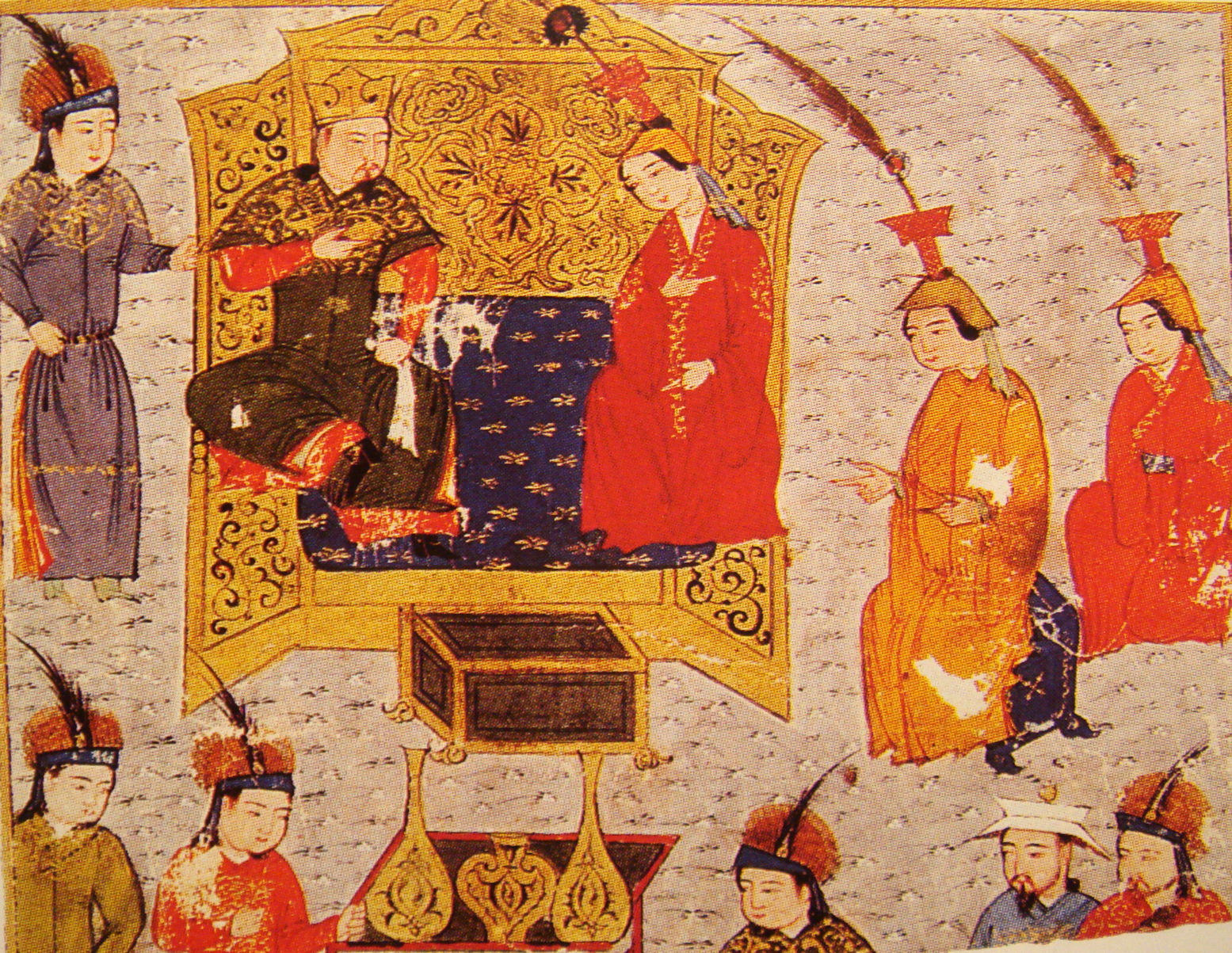

গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন থেকে মানুষের মাধ্যমে ক্রমশ বড় আকারের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের তৈরি হয়েছে, হবসিয়ান প্রকৃতির রাজ্যের অনাচার থেকে বাঁচতে সম্মতির ভিত্তিতে তৈরি হয় রাষ্ট্র নামের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। প্রাচীনকালে রাষ্ট্রের আকৃতি ছিল তুলনামূলকভাবে ছোট, রাষ্ট্রের জনসংখ্যা ছিল কম। এসব রাষ্ট্র পরিচিত ছিল নগররাষ্ট্র নামে। রাষ্ট্রকাঠামোর বিবর্তনের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় মধ্যযুগে চলে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রকাঠামোর যুগ। তখন রাষ্ট্রকাঠামোর আকৃতি ছিল বিশাল। আধুনিক যুগে এসে মধ্যম আকৃতির কাঠামো নিয়ে তৈরি হচ্ছে জাতিরাষ্ট্র। জাতিরাষ্ট্রের যুগে এসে সবচেয়ে প্রভাবশালী শাসনতান্ত্রিক মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গণতন্ত্র, শাসক নির্ধারিত হয় সরাসরি ভোটের মাধ্যমে। সাম্রাজ্যবাদের যুগে শাসক নির্ধারিত হতো উত্তরাধিকার সূত্রে, শাসনতন্ত্র ছিল রাজতান্ত্রিক।

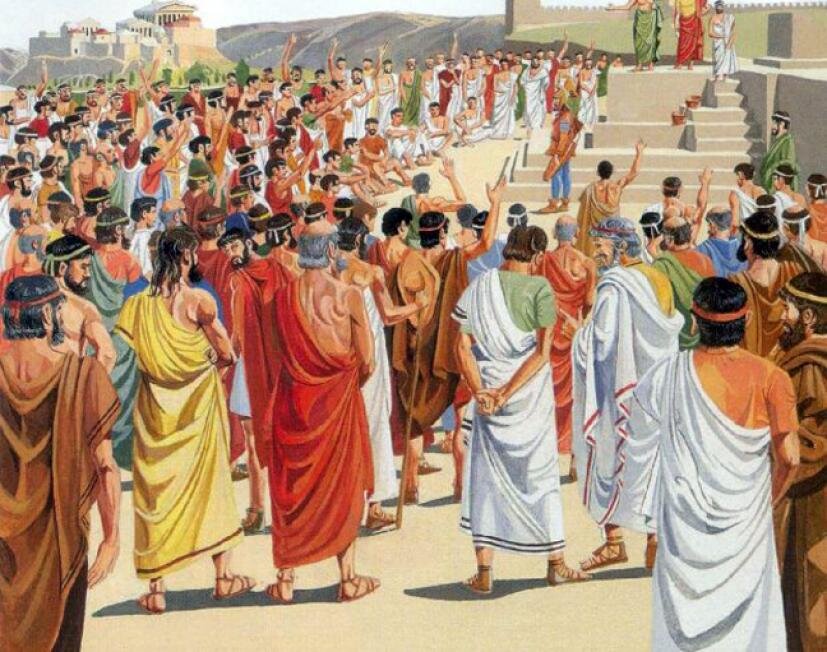

নগররাষ্ট্রের যুগেও অধিকাংশ নগররাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা ছিল রাজতান্ত্রিক, শাসক নির্ধারিত হতো উত্তরাধিকার সূত্রে। তবে, নগররাষ্ট্রের যুগেই প্রাচীন গ্রিসের এথেন্সের মতো অনেক রাষ্ট্রেই ছিল গণতান্ত্রিক শাসনকাঠামোর উপস্থিতি। ছিল প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের চর্চা। রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারিত হতো সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে। গ্রিসের বাইরেও ইউরোপের অন্যান্য প্রান্তে হয়েছে এমন প্রতিনিধত্বমূলক কাঠামোর চর্চা। প্রতিনিধত্বমূলক কাঠামোর উপস্থিতি ছিল প্রাচীন ভারতের রিপাবলিকগুলোতেও। মেসোপটেমীয় সভ্যতায় রয়েছে প্রতিনিধত্ব চর্চার উদাহরণ। প্রতিনিধিত্বমূলক কাঠামো গড়ে উঠেছিল মধ্য আফ্রিকাতেও।

কেন গড়ে উঠেছিল গণতান্ত্রিক কাঠামো?

সমসাময়িক অন্যান্য রাষ্ট্রকাঠামোতে কর্তৃত্ববাদের চর্চা চললেও এবং এককেন্দ্রিক শাসন বিদ্যমান থাকলেও, কিছু পলিটিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল বিকেন্দ্রীকৃত। রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে ভূমিকা থাকতো সাধারণ নাগরিকদের, ক্ষেত্রবিশেষে ভূমিকা থাকতো শাসক নির্ধারণেও। সমসাময়িক অন্যান্য রাষ্ট্রকাঠামো যেখানে কর্তৃত্ববাদের প্রকাশ ঘটেছে, এসব পলিটিতে কেন বিকাশ ঘটেছিল গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের? সে সময়কার অর্থনৈতিক অবস্থা আর রাজনৈতিক কাঠামো এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সাহায্য করতে পারে।

তথ্যের উপর কর্তৃত্বমূলক নিয়ন্ত্রণ

সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র তৈরি হওয়ার পর থেকে রাষ্ট্রের কার্যাবলি সম্পাদিত হয়েছে নাগরিকদের দেওয়া বিভিন্ন ধরনের কর থেকে। রাজস্বের জন্য নাগরিকদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের আয় থেকে কর আদায় করে রাষ্ট্র। উৎপাদিত পণ্য থেকে আদায় করা হয় কর। অন্য রাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্য থেকেও আয় হয় কর। অর্জিত রাজস্ব দিয়ে রাষ্ট্রের দৈনন্দিক কার্যাবলি পরিচালিত হয়, রাষ্ট্রের নিয়োগকৃত কর্মকর্তা আর কর্মচারীদের বেতন দেওয়া হয়, নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হয়, নির্বাহ করা হয় যুদ্ধের খরচও। আবার, শাসকের জীবনযাপনের ব্যয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের উৎসও হয়েছে রাজকোষ।

নাগরিকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের জন্য নাগরিকরা কোন ধরনের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে, কী উৎপাদন করছে, এই সংক্রান্ত তথ্য শাসকের কাছে থাকতে হবে। কিংবা, শাসককে সংগ্রহ করতে হবে প্রয়োজনীয় তথ্য। আমলাতন্ত্র যদি শাসককে নাগরিকদের উৎপাদন আর আয়ের তথ্য দিতে পারে, তাহলে শাসক কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠার সু্যোগ পায়। আবার, উৎপাদন আর আয়ের তথ্য যদি আমলাতন্ত্র দিতে না পারে, তাহলে এসব তথ্যের জন্য শাসককে নাগরিকদের মধ্যে থেকে প্রতিনিধিত্ব তুলে আনতে হয়, যারা শাসককে উৎপাদন আর আয়ের তথ্য দেবে এবং রাজস্ব নির্ধারণে ভূমিকা রাখবে। অর্থাৎ, শক্তিশালী আমলাতন্ত্রের উপস্থিতি গণতান্ত্রিক কাঠামোর বিকাশকে বাধাগ্রস্থ করেছে, প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনের প্রয়োজনীয়তা কমিয়েছে।

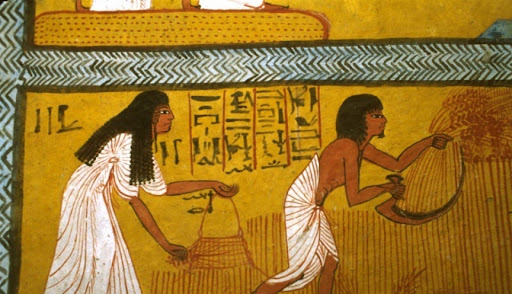

চীনে সভ্যতার বিকাশের শুরু থেকেই গড়ে উঠতে থাকে সামরিক আর বেসামরিক আমলাতন্ত্র। সময়ের সাথে এই আমলাতন্ত্র ক্রমাগত বিকশিত হয়েছে। তথ্যের উপর কর্তৃত্বমূলক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে আবির্ভূত হয়েছে শক্তিশালী কাঠামো হিসেবে। ফলে, প্রাচীন গ্রিসে এথেন্সের মতো নগররাষ্ট্রগুলোতে যখন গণতান্ত্রিক কাঠামোর বিকাশ ঘটেছে, সেই সময়ে চীনের শাসকেরা আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভর করে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে। কেন্দ্রীভূত কাঠামোতে করেছে ক্ষমতার চর্চা। একই রকমের শাসনতান্ত্রিক বিকাশ ঘটেছে মিশর আর ভারতীয় উপমহাদেশের ক্ষেত্রেও। চীনের মতো শক্তিশালী আমলাতন্ত্রের উপস্থিতি এখানেও বাধাগ্রস্থ করেছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিকাশ।

সাধারণের ‘এক্সিট পয়েন্ট’

উন্নততর জীবনের সন্ধানে মানুষ প্রতিনিয়ত এক রাষ্ট্রকাঠামো থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্য রাষ্ট্রকাঠামোর সাথে যুক্ত করেছে, জীবন আর জীবিকার নিরাপত্তার স্বার্থে পাড়ি জমিয়েছে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে। একসময় ইউরোপের মানুষেরা জীবিকার সন্ধানে ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছে প্রবল উৎসাহে, সময়ের প্রয়োজনে এখন ঘটছে উল্টো প্রক্রিয়া, ভারতীয় উপমহাদেশের লোকেরা জীবিকার সন্ধান করছে ইউরোপে গিয়ে। মানুষের প্রতিনিয়ত এই অভিবাসন প্রক্রিয়ার সাথে রাষ্ট্রের প্রকৃতির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে।

একটি রাষ্ট্র কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠলে, ক্ষমতার কেন্দ্রীভূত চর্চা করলে স্বাভাবিকভাবেই সেই রাষ্ট্রকাঠামোতে নাগরিকেরা নিজেদের অধিকারগুলোর চর্চা করতে পারে না, বসবাস করতে হয় দাস হিসেবে। এর সাথে যুক্ত হয় আমলাতন্ত্রের ক্ষমতার চর্চা, বদলে দেয় নাগরিক জীবনের স্বাভাবিক প্রবাহকে। স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষ সবসময়ই চায় এই কর্তৃত্ববাদী কাঠামো থেকে মুক্তি পেতে। কর্তৃত্ববাদী কাঠামো থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাব্য উপায়গুলো হচ্ছে ‘এক্সিট পয়েন্ট’। নাগরিকেরা এক্সিট পয়েন্ট বিদ্রোহের মাধ্যমে আদায় করে নিতে পারে, নিতে পারে আমলাতন্ত্রের সাথে অসহযোগিতা করেও। তবে, সহজতম এক্সিট পয়েন্টটি হচ্ছে অভিবাসী হয়ে যাওয়া, বহুল ব্যবহৃত এক্সিট পয়েন্টও এটিই। বিপুল সংখ্যক নাগরিকের কাছে অভিবাসন প্রক্রিয়াটি সহজ হয়ে রাষ্ট্রকে রাজস্বের স্বার্থে নাগরিকদের মধ্যে ক্ষমতায়ন করতে হয়, তুলে আনতে হয় জনপ্রতিনিধিত্ব।

নাগরিকদের এক্সিট পয়েন্টের দিকে ধাবিত হওয়া অনেককিছুই আটকে দিতে পারে। ধর্মীয় রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষকেই কর্তৃত্ববাদ মেনে নিতে হয় ধর্মের নামে, অনেকসময়ই বিদ্রোহের মাধ্যমে সম্ভাব্য এক্সিট পয়েন্ট পাওয়া আটকে দিতে পারে রাজনৈতিক মতাদর্শ, আটকে দিতে পারে রাজনৈতিক আনুগত্যও। আবার, অভিবাসী হয়ে যাওয়ার পর জীবন আর জীবিকার অনিশ্চয়তাও সম্ভাব্য এক্সিটের প্রক্রিয়ায় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, চীনের একজন কৃষক প্রতিবিঘা জমিতে যে পরিমাণ শস্য উৎপাদন করে, সেই পরিমাণ শস্য সাব-সাহারা অঞ্চলের একজন কৃষক উৎপাদন করতে পারে না। কারণ, চীনের জমির চেয়ে সাব-সাহারা অঞ্চলের জমির উর্বরতা কম। ফলে, তাত্ত্বিকভাবে সাব-সাহারা অঞ্চলে অভিবাসী হলে গণতান্ত্রিক কাঠামোর নিশ্চয়তা থাকলেও চীনের একজন কৃষকের অভিবাসী হওয়ার সম্ভাবনা কম।

ক্ষুদ্র পরিসরের গণতন্ত্র

নগররাষ্ট্রগুলো আকৃতিতে ছিল অনেক ছোট, জনসংখ্যা ছিল কম। আবার বিভিন্নভাবে গণতান্ত্রিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের যোগ্য লোকের সংখ্যাও কমে আসতো। প্রাচীন গ্রিসের এথেন্সের এসেম্বলিগুলোতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের চর্চা হলেও, এসেম্বলিগুলো ছিল অনেকটা ‘জেন্টলম্যানস ক্লাবের’ মতো। নারীরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারতো না। শাসনকার্যে অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল না অপ্রাপ্তবয়স্কদের, এসেম্বলিতে অংশ নিতে পারতো না দাসেরাও। ফলে, ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্রের বাসিন্দাদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অংশই গণতান্ত্রিক প্রকিয়ায় অংশ নিতো। গ্রিসের নগররাষ্ট্রগুলোতে গড়ে মোট জনসংখ্যার দশ থেকে পনেরো শতাংশ বাসিন্দা অংশ নিতো এসেম্বলিতে। তারা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতো শাসনকাজে, নিজের মতামত দিতো শাসনের নীতির ব্যাপারে।

তখন পর্যন্ত প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক কাঠামো তৈরি হয়নি, তৈরি হয়নি নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি প্রেরণের ধারণা, বিকশিত হয়নি নির্বাচনের মাধ্যমে শাসক পরিবর্তনের ধারণাও। ফলে, নগররাষ্ট্রগুলোর আকার বড় হলে বা জনসংখ্যা বেশি হলে সেখানে গণতন্ত্রের চর্চা করা সম্ভব হতো না, অতিরিক্ত জনসংখ্যার দরুন ঘটতো প্রক্রিয়াগত ত্রুটি। ফলে, ক্ষুদ্র আকৃতি আর অল্প জনসংখ্যা নগররাষ্ট্রগুলোতে গণতন্ত্রের বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে।

প্রযুক্তি উদ্ভাবন

অজানাকে জানার অদম্য আগ্রহ থেকে মানুষ নতুনত্বকে গ্রহণ করেছে, মানবসভ্যতা এগিয়েছে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে। লেখার কৌশল আবিষ্কারের মাধ্যমে মানুষ তথ্যকে লিপিবদ্ধ করে রাখতে শিখে, জ্যামিতির মাধ্যমে শিখে জমির নিখুঁত মাপ দিতে। আবার, ম্যাপের উদ্ভাবন বিস্তৃর্ণ ভূমির ব্যাপারে তথ্য অল্প জায়গায় লিপিবদ্ধ করতে পেরেছে। এই প্রযুক্তিগুলোর উদ্ভাবন আবার নেতিবাচক ভূমিকা রেখেছে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিকাশের ক্ষেত্রে।

ম্যাপ উদ্ভাবনের মাধ্যমে একজন শাসক বিস্তৃর্ণ অঞ্চলের ভূমির প্রকৃতির ব্যাপারে সহজেই ধারণা পেতে পারেন, ভূমির প্রকৃতির আলোকে নির্ধারণ করতে পারেন রাজস্ব। সেই রাজস্ব আদায় করতে পারেন তার নিয়োজিত আমলাদের মাধ্যমে। এই পুরো প্রক্রিয়াতে কোথাও জনপ্রতিনিধত্বের দরকার পড়েনি, প্রয়োজন হয়নি তথ্যের জন্য প্রতিনিধিদের উপর নির্ভর করার।

একই ধরনের প্রক্রিয়া দেখা গেছে জ্যামিতির আর লেখার কৌশলের ক্ষেত্রেও। মিশরের একজন কৃষক হয়তো শাসককে জানালো, তার জমির কিছু অংশ নীলনদের ভাঙনে তলিয়ে গেছে। একজন আমলা জ্যামিতি ব্যবহার জানতে পারবেন ঠিক কতোটুকু অংশ নীলনদের পানিতে তলিয়ে গেছে, কতটুকু বাকি আছে। পূর্বের বছরের রাজস্বের রেকর্ড থেকে কৃষকের দেওয়া রাজস্বের পরিমাণ বের করে আনুপাতিকভাবে পূনঃনির্ধারিত করতে পারবে রাজস্বের পরিমাণ। এই জায়গাতেও প্রয়োজন নেই প্রতিনিধিত্বের। লেখা, ম্যাপ আর জ্যামিতির ব্যবহার বেশি ছিল মিশর আর চীনের মতো রাষ্ট্রগুলোতে, এখানেই বিকাশ ঘটেছে কর্তৃত্ববাদী শাসনের।

ইউরোপের যেসব পলিটিতে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছিল, তাদের মধ্যে অধিকাংশ পলিটিই কৃষিকেন্দ্রিক এই প্রযুক্তিগুলো গ্রহণ করেনি। ব্যাপারটা এমন না যে, এই প্রযুক্তিগুলোর জ্ঞান ইউরোপীয়দের কাছে তখনকার সময়ে পৌঁছায়নি। বরং, মুসলমানদের মাধ্যমে মধ্যযুগে এসব প্রযুক্তি পৌঁছে গিয়েছিল ইউরোপের দোরগোড়ায়। ইউরোপীয়রা কেন এসব প্রযুক্তির চর্চা করেনি, সেটার কারণ জানা না গেলেও, এই পিছিয়ে থাকাটা ইউরোপের পলিটিগুলোর বাসিন্দাদের গণতন্ত্র চর্চার সুযোগ করে দিয়েছিল।