কাঁচের শেলফে সারি সারি দামি ওষুধ, সেই ওষুধের একটু পেলেই পৃথিবীতে বেঁচে থাকা যাবে আরো কয়েকটা দিন। হাতে পয়সা নেই বলে তরুণ, মধ্যবয়স্ক একজন মা, বৃদ্ধ কিংবা শিশুর জীবনটা শেষ হয়ে যাচ্ছে শুরু হওয়ার আগেই। বহুজাতিক ওষুধ প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলোর পেটেন্ট বা মেধাসত্ত্ব রক্ষার এক জালে বন্দী হয়ে আছে সেই ওষুধ, দাম ছুঁয়ে আছে আকাশ, মরছে মানুষ। সংক্ষেপে বিশ্বের গরীব দেশগুলোর লক্ষ লক্ষ মানুষের এইডস লড়াইয়ে এটি ছিল সাধারণ ছবি।

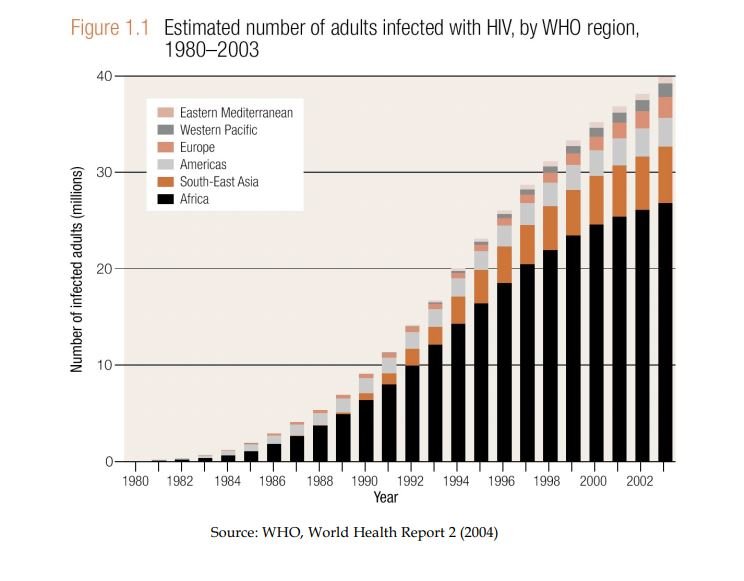

১৯৮১ সালে বিশ্বের মানুষ অবগত হয় এইডসের ব্যাপারে, আর দশটা রোগের সাথে এর পার্থক্য কী তখনো জানা ছিল না মানুষের। কিন্তু বিশ্বজুড়ে এই রোগ দ্রুত মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ে, আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে লক্ষণ প্রকাশ পর্যন্ত পাঁচ-সাত এমনকি দশ বছর সময় লাগার কারণে এই রোগ খুব ধীরে ভয়াল থাবার বিস্তার করতে শুরু করে। সাহারা মরুভূমি লাগোয়া আফ্রিকার দেশগুলোতে এই রোগ মারাত্মক মানবিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে।

১৯৯০ সালের মাঝেই অর্থাৎ রোগ নিয়ে গবেষণা শুরুর এক দশকের মাঝেই বিশ্বব্যাপী রোগীর সংখ্যা দাঁড়ায় এক কোটিতে। আফ্রিকান দেশগুলোতে সরকার, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এইডসের লাগাম টেনে ধরতে ব্যর্থ হয়। বতসোয়ানার মর্মান্তিক উদাহরণ এখনো ইতিহাস হয়ে আছে, যেখানে মানুষের গড় আয়ু নেমে আসে সাতাশ বছরে! শুধু বতসোয়ানাই নয় পুরো আফ্রিকায় দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে এই ব্যাধি। ক্যারিবিয়ান এলাকা, মেক্সিকো, ল্যাটিন আমেরিকা, এশিয়ার নানা দেশে মারাত্মক রূপ নিতে শুরু করে এইডস।

এইডস মানেই কি মৃত্যু?

ওষুধ প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলো এইডসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে সর্বশক্তি নিয়ে, ১৯৮৭ সালে প্রথম যুক্তরাষ্ট্রের এফডিএ অনুমোদন দেয় প্রথম ওষুধের, যেটি এইডস রোগীকে একদম ভালো করে না দিলেও তার বিস্তারকে ঠেকাতে সক্ষম, একে মনোথেরাপি বলে আখ্যায়িত করা হয়। ১৯৯২ সালে আরেকটি ওষুধ যোগ হয়ে সেটি হয় ডুয়াল থেরাপি এবং ১৯৯৬ সালে মোট তিনটি ওষুধের মাধ্যমে তা পরিণত হয় ‘অত্যন্ত কার্যকরী এন্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি’ নামে, ইংরেজিতে যাকে বলা হয়ে থাকে ‘Highly Active Anti Retroviral Therapy’ বা ‘HAART’, এই থেরাপির ফলে এইডস রোগীদের জীবন হয়ে উঠে সহনীয়।

তিনটি এন্টি-রেট্রোভাইরাল ওষুধের এই সমন্বয় বা ‘ককটেল থেরাপি’ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইডস সংক্রান্ত মৃত্যুহার পঁচাত্তর শতাংশ কমিয়ে আনে। ইউরোপ এবং সারা বিশ্বের এইডস রোগীদের কাছে দিগন্তরেখার কাছে আশার আলো হয়ে ধরা দেয় এই ওষুধগুলো। তবে এর জন্য খরচ করতে হবে বছরপ্রতি পনেরো থেকে বিশ হাজার ডলার!

শুধু তাই নয়, এইডস যেহেতু দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়, এর ফলে সাধারণ অনেক রোগও মানুষের জন্য ভয়ানক হয়ে ওঠে। বহুজাতিক ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো দ্রুতই সেই ওষুধগুলো পেটেন্ট করে নেয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে ‘ফ্লুকোনাজোল’ এর কথা, এইডস সংক্রান্ত সংক্রমণ কমিয়ে মানুষকে কিছুটা স্বস্তি দেয় এই ওষুধটি। ফলে এইডস সংক্রমণ বাড়তে থাকা দেশগুলো বিশেষ করে আফ্রিকায় এর চাহিদাও বাড়তে থাকে। আমেরিকান ওষুধ নির্মাতা ‘ফাইজার’ (Pfizer) এর হাতে থাকা প্যাটেন্টের ফলে দক্ষিণ আফ্রিকায় ‘ডাইফ্লুকান’ ব্র্যান্ড নামের অধীনে তারাই হয়ে উঠে একমাত্র বিক্রেতা, তারা ক্যাপসুল প্রতি দাম বেঁধে দেয় ত্রিশ ডলার। যার একটি সম্পূর্ণ ডোজ নিতে গেলে সাধারণ একজন মধ্যবিত্ত দক্ষিণ আফ্রিকানের সর্বশান্ত হয়ে যেতে হবে। ফ্লুকোনাজলের ‘জেনেরিক’ ভার্সনের প্রতিটি ক্যাপসুলের দাম থাইল্যান্ডে গড়ে এক টাকারও কম। কিন্তু ফাইজারের দক্ষিণ আফ্রিকায় প্যান্টেন্ট থাকার কারণে থাইল্যান্ড থেকে এই ওষুধ আমদানি এবং ব্যবহার হয়ে উঠে আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

২০০০ সালে বিশ্বজুড়ে এইডস সংক্রমণ সমস্যা ঘনীভূত হওয়ার সাথে সাথে ফাইজারের ‘ডাইফ্লুকান’ এর বিক্রিও বাড়ে, বিশ্বব্যাপী শুধু এই একটি ওষুধের বিক্রি করে তারা উপার্জন করে এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার। শুধু ফাইজার নয়, নামীদামী কোম্পানিগুলো তাদের প্যাটেন্ট করা এন্টি-রেট্রোভাইরাল বিক্রি করে উপার্জন করতে থাকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার!

গরীব মানুষ ওষুধ কিনতে পারছে না, এইডসে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে। এখানে ওষুধ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান, তাদের প্যাটেন্টের দিকে আঙ্গুল তোলা কতোটা যৌক্তিক?আর ঠিক বিপরীতে আরেকটি প্রশ্ন আছে, একটি ওষুধে ঠিক কী পরিমাণ লাভ হলে প্যাটেন্ট বা মেধাসত্ত্বের আনুকূল্য করা হয়? যেখানে ফাইজার তাদের একটি ওষুধ থেকেই বছরে বিলিয়ন ডলার উপার্জন করছে!

প্যাটেন্ট, জেনেরিক ড্রাগ এবং দরিদ্র দেশের এইডস সমস্যা

কোনো রোগের একটি কার্যকরী ওষুধ উদ্ভাবন থেকে শুরু করে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল, মানবদেহে নিরাপত্তা যাচাইয়ে আছে বিজ্ঞানী-গবেষকদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, খরচ হয় মিলিয়ন ডলার। বেশিরভাগ কোনো রোগ মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়লে বা এর ন্যূনতম সম্ভাবনা দেখা দিলেই ওষুধ নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো শুরু করে গবেষণা। কার্যকরি ওষুধ বাজারে আসার সাথে সাথে প্যাটেন্ট করে ফেলে কোম্পানিগুলো। বেশিরভাগ দেশেই প্যাটেন্ট দাখিলের দিন থেকে ন্যূনতম বিশ বছর এই ওষুধ উৎপাদন, বিপণনের সকল ক্ষমতা ঐ প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ করে।

তবে প্যাটেন্ট ভঙ্গ করে করেও কোনো কোনো দেশ বা ওষুধ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ঐ ওষুধের ‘জেনেরিক’ ভার্সন তৈরি করে ফেলে। জেনেরিক ওষুধ সাধারণত একই কার্যক্ষমতার এবং একই রাসায়নিক গঠন থাকে। তবে মূল ওষুধ উদ্ভাবক এবং বাজারজাতকারী কোম্পানির মতো তাকে গবেষণা কিংবা ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে অর্থ ব্যয় করতে হয় না, সুতরাং খুব কম খরচে কাঁচামাল কিনে নামীদামী ব্র্যান্ডের ওষুধ তৈরি করে ফেলা যায়।

এতে একদিকে মেধাসত্ত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, নতুন আবিষ্কার এবং আবিষ্কারকের প্রতি অবজ্ঞার ব্যাপারটিও থাকে। বড় বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর যুক্তি যদি তারা একটি ওষুধ কিংবা টীকা নিয়ে বছরের পর বছর গবেষণা শেষে বাজারজাত করে এবং তার উপযুক্ত মূল্য না পায় তাহলে নতুন ওষুধের গবেষণা মুখ থুবড়ে পড়বে। ওষুধ নির্মাতা কোম্পানিরা তাই প্যাটেন্ট শেষ হওয়ার আগে অর্থাৎ একটি ওষুধ বাজারে আসার ন্যূনতম পনেরো থেকে বিশ বছর পর্যন্ত অন্য কোম্পানিকে এর ‘জেনেরিক’ কপি তৈরি করতে দিতে রাজি নয়। আবার প্যাটেন্ট শেষ হয়ে গেলে বিভিন্ন দেশের হাজারো কোম্পানি এই ওষুধ বৈধভাবে ‘জেনেরিক’ কপি তৈরি করার অধিকার পেয়ে যাবে, এই চিন্তা করে প্যাটেন্ট চলাকালীন অর্থাৎ প্রথম বিশ বছরেই ওষুধের উচ্চমূল্য রাখে মূল নির্মাতা কোম্পানিগুলো।

প্যাটেন্ট-মুনাফা-জেনেরিক ওষুধ-দারিদ্র্য এই সবের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক ওষুধের বাজারে তৈরি হয়েছে দুষ্টচক্র। যার নির্মম শিকার হতে হয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে, মানুষের হাতে প্রয়োজনীয় ওষুধটি যখন দরকার ঠিক তখন এটি পৌঁছাবার সম্ভাবনা শূন্য হয়ে যায়। একদিকে মেধাসত্ত্বের প্রতি সম্মান করে প্যাটেন্ট অধিকার অন্যদিকে লাখো মানুষের যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু। তবে একটি ওষুধ বাজারে আনার কয়েক বছর এমনকি কয়েক মাসের মাঝেই নিজেদের বিনিয়োগ তুলে লাভ করতে শুরু করে কোনো কোনো কোম্পানি। সেখানে আফ্রিকার মানুষদের জন্য কি একটু ছাড় দেওয়া যেত না?

নব্বইয়ের দশকে শেষের দিকে এইডসের প্রকোপ বাড়তে থাকার সাথে সাথে বিভিন্ন দেশ নাগরিকদেরকে সুলভে ওষুধ পৌঁছে দিতে প্যাটেন্ট আইনের সংশোধন শুরু করে। কেউ কেউ ‘পাবলিক হেলথ ইমার্জেন্সি’ বা জনস্বাস্থ্যের জন্য জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে জেনেরিক ওষুধের আমদানি ও উৎপাদনকে বৈধতা দেয়।

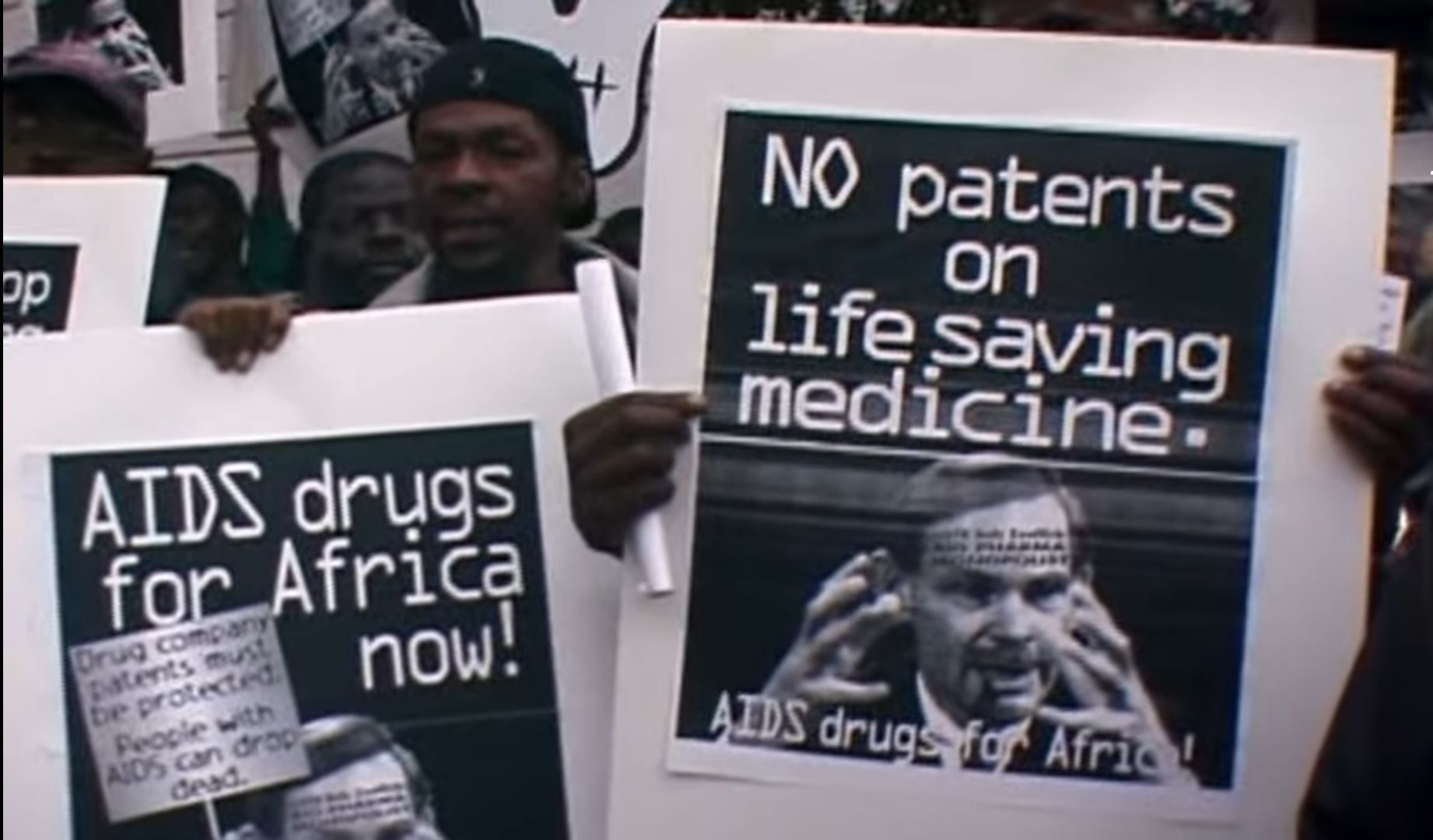

ফলে ফাইজারের হাতে ফ্লুকোনাজলের প্যাটেন্ট থাকা স্বত্বেও থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি নিজেদের মতো করে জেনেরিক ফ্লুকোনাজল তৈরি শুরু করে। শুধু থাইল্যান্ডই নয় ব্রাজিল, ভারত নিজেদের এইডস সংক্রান্ত বিভিন্ন ওষুধের ‘জেনেরিক’ কপি তৈরি করতে থাকে। সাউথ আফ্রিকায় ফাইজারের প্যাটেন্টকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এইডস নিয়ে আন্দোলনকারীরা থাইল্যান্ড থেকে আমদানিকৃত জেনেরিক ‘ফ্লুকোনাজল’ নিয়ে প্রকাশ্যে মিছিলও করে। লক্ষ কোটি টাকা মুনাফা গুনতে ব্যস্ত থাকা বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানির সাথে এইডস নিয়ে আন্দোলনকারীদের দ্বন্দ্ব দিবালোকের মতো প্রকাশ্য হয়ে ওঠে।

২০০০ সালের জুলাই মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবান শহরে প্রথমবারের মতো এইডস বিষয়ে আন্তর্জাতিক কনফারেন্স বসে। পৃথিবীর এইডস আক্রান্তের দুই তৃতীয়াংশের বসবাস যে মহাদেশ, সেই মহাদেশ ফেটে পড়ে বিক্ষোভে। কনফারেন্সকে কেন্দ্র করে আন্দোলনকারী, সামাজিক কর্মী, ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীরা একত্র হতে থাকে। ‘ডক্টর্স উইদাউইট বর্ডার্স’ সহ এইডস বিষয়ে স্বেচ্ছায় কাজ করা সংগঠনগুলো বৃহৎ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলোকে বারবার অনুরোধ জানায়, আফ্রিকার অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে তারা দামী ওষুধ কিনতে সক্ষম নয়, তাই জীবন বাঁচাতে তারা অন্তত যাতে জেনেরিক ওষুধ আমদানী করাকে কঠিন না করে তুলে এবং প্যাটেন্টের ব্যাপারটি শিথিল করে। বলাই বাহুল্য, ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো এই পরামর্শ কিংবা আকুতি কানেই নেয়নি।

জাকি আখমত, দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণ আফ্রিকাতে এইডসের এন্টি রেট্রোভাইরাল সুলভের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। তিনি নিজেও একজন এইচআইভি পজেটিভ, আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত এই এইডস এক্টিভিস্টের জন্য ওষুধ যোগাড় করা ব্যাপার ছিল না। তবে তিনি হাতের কাছে ওষুধ পেয়েও তা বয়কটের দাবি জানালেন।

শান্তিপূর্ন উপায়ে তিনি প্রতিবাদ শুরু করেন, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রশাসনকে অনুরোধ জানান তারা যাতে ‘জেনেরিক ওষুধ’ আমদানিতে অনুমোদন দেয়। অবশেষে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাদপ্রতিম নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা তার সাথে দেখা করে তাকে সমর্থন দেওয়ার পাশাপাশি তার সাথে আন্দোলনে যোগ দেন।

এর ফলশ্রুতিতে দক্ষিণ আফ্রিকা ওষুধের ব্যাপারে প্যাটেন্ট নিয়ে নতুন করে নির্দেশনা বানাতে ‘Medicines and Related Substance Control Act’ নামের আইন তৈরি করা হয়, যার 15C ধারা অনুযায়ী দক্ষিণ আফ্রিকা পরিস্থিতি অনুযায়ী জেনেরিক ওষুধ আমদানি করতে পারবে। এবং আইনের 22C ধারা অনুযায়ী দক্ষিণ আফ্রিকান কোম্পানি চাইলে লাইসেন্স নিয়ে এইডসের প্রতিষেধক তৈরি করতে পারবে।

ফলশ্রুতিতে বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলো আমেরিকার সরকারকে চাপ দিতে শুরু করে, যেন দক্ষিণ আফ্রিকা এই আইন বাতিল করে, বারবার আলোচনার পরেও এই আইন বহাল রাখে দক্ষিণ আফ্রিকা। আমেরিকা এই আইনকে আন্তর্জাতিক প্যাটেন্ট আইনের প্রতি অবজ্ঞা হিসেবে চিহ্নিত করে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ‘স্পেশাল ৩০১ ওয়াচ লিস্ট’ এ অন্তর্ভুক্ত করে, অনেক দেশ বাণিজ্য অবরোধের হুমকি দেয়। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, বহুজাতিক ক্ষমতাবান ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির ব্যবসার আনুকূল্য চিন্তা করেই এই পদক্ষেপ নিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

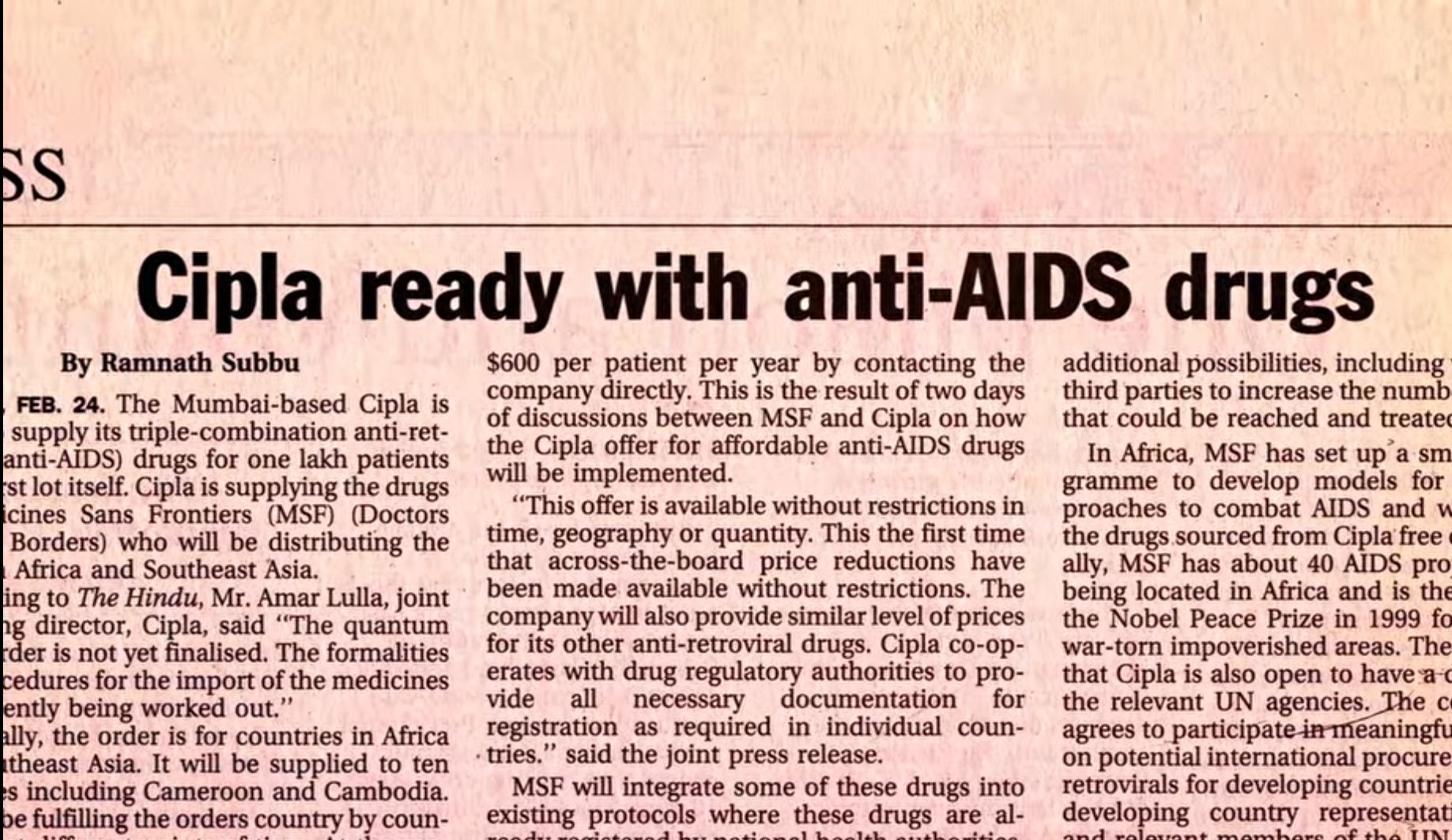

২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে অনুন্নত ওবং উন্নয়নশীল দেশের জন্য এইডসের ওষুধ সহজলভ্য করতে ব্রাসেলসে ইউরোপীয় ইউনিয়ন রুদ্ধদ্বার বৈঠক আয়োজন করে, যে মিটিংয়ে বৃহৎ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিদের ডাকা হয়। প্রথমবারের মতো সেখানে, ভারতীয় জেনেরিক এন্টি-রেট্রোভাইরাল নির্মাতা কোম্পানি ‘সিপলা’কেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। সিপলা প্রধান ইউসুফ হামিদ সেখানে তৃতীয় বিশ্বের দেশের জন্য জেনেরিক ওষুধের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন এবং তিনি প্রস্তাব দেন রোগীপ্রতি বার্ষিক ৮০০ মার্কিন ডলারে ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার কথা। বৃহৎ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো তার এই প্রস্তাবে মোটেই সাড়া দেয়নি।

এই প্রস্তাবে সাড়া না পেয়েও সিপলা নিজেদের মতো কাজ শুরু করে। উৎপাদন খরচ আরো কমিয়ে এনে তারা ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারিতে এইডসের তিনটি ওষুধের কার্যকরী এন্টি-রেট্রোভাইরাল থেরাপি বার্ষিক ৩৫০ মার্কিন ডলারে দেওয়ার কথা ঘোষণা দেয়, যেখানে নামি-দামি কোম্পানিগুলো বার্ষিক পনেরো হাজার মার্কিন ডলারে বিক্রি করছিল।

সিপলার এই ঘোষণা গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে আসার সাথে সাথে চাপ বাড়তে থাকে। দাতা সংস্থাগুলো দেখতে শুরু করে সিপলার ওষুধের গুণাগুণ ব্র্যান্ডেড ফার্মাসিউটিক্যালের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। সুতরাং, জেনেরিক ওষুধে বিনিয়োগ করলে একই অর্থে বেশি মানুষকে বাঁচানো সম্ভব হবে।

ব্রাজিলের প্যাটেন্ট ভাঙ্গার গল্প

ব্রাজিলে এইডস ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে ব্রাজিলের গবেষকরা নিজেদের গবেষণা শুরু করেছিলেন। প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত সংক্রমণের হার বিবেচনা করে তারা বের করেছিলেন ন্যূনতম বারো লাখ ব্রাজিলিয়ান হতে পারে দুয়েক বছরের মাঝেই। তাই ১৯৯৬ সালে এইডসের এন্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি আবিষ্কার হওয়ার পর ১৯৯৭ সালে নিজেদের প্যাটেন্ট আইনকে সংশোধন করে। পাশাপাশি নিজেদের এইডস সংক্রমণ কমিয়ে আনতে আন্তর্জাতিক প্যাটেন্ট কিংবা দাতা সংস্থার দিকে না তাকিয়ে সরাসরি নিজেরাই এন্টি-রেট্রোভাইরাল উৎপাদন শুরু করে এবং সেই ওষুধ বিনামূল্যে বিতরণ শুরু করে। ১৯৯৯ সালের মাঝে তারা মৃত্যুহার অর্ধেকে নামিয়ে আনে এবং এইডসজনিত অন্য ইনফেকশনের হার ষাট শতাংশ কমে যায়।

আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, এশিয়ার অনেক দেশ নিজেদের প্যাটেন্ট আইন সংশোধন শুরু করে। আফ্রিকার কিছু দেশ জেনেরিক ওষুধ আমদানির লক্ষ্যে এইডসকে ‘পাবলিক হেলথ ইমার্জেন্সি’ হিসেবে ঘোষণা করে। সবকিছুই আমেরিকার ‘বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা’, ‘ওয়াচলিস্টের ৩০১’ চোখ চোখ রাঙ্গানি উপেক্ষা করেই করতে হয়েছে। কোথাও আমেরিকা ঘোষণা দিয়েছে জেনেরিক ওষুধ কেনা হলে তারা এইডস মোকাবেলায় প্রতিশ্রুত অর্থ ছাড় দেবে না।

আমেরিকা, ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি এবং ওষুধ নিয়ে বৈশ্বিক রাজনীতির পালাবদল

আমেরিকার মাটিতে সবচেয়ে লাভজনক কোম্পানিগুলোর তালিকা করা হলে তার প্রথম সারিতে থাকবে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি। পৃথিবীতে ওষুধের বাজারে সবচেয়ে শক্ত অবস্থান এই দেশের। তাই আমেরিকার নীতি-নির্ধারক, সরকার, সরকারি দাতাগোষ্ঠী এমনকি খোদ হোয়াইট হাউজ পর্যন্ত নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে আছে এদের।

আফ্রিকায় ধরতে গেলে নামি-দামি ফার্মাসিউটিক্যালের কোনো বাজারই নেই, কারণ দামি ওষুধ কিনে খাবার সামর্থ্য তাদের নেই। সেই বাজারে ভারতীয়, চাইনিজ, থাই, ব্রাজিলিয়ান জেনেরিক ওষুধ একবার আইনত বৈধ হয়ে গেলে আমেরিকান বাজারে তার বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে এই ভয়েই ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে। আর একজন আমেরিকান যখন দেখবেন তার দেশে ওষুধের দাম বার্ষিক পনেরো হাজার ডলার, আর আফ্রিকা কিংবা ব্রাজিলে সাড়ে তিনশো ডলার তিনি তো প্রশ্ন তুলবেন। বাধ্য হয়ে আমেরিকার ভূখণ্ডেও ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির ওষুধের দাম পড়বে। জনরোষের মুখে পড়ে বাণিজ্য হারালে আমেরিকার ভূখণ্ডেও বাজার দখল করে নিতে পারে চাইনিজ আর ইন্ডিয়ান কোম্পানি।

তাই বড় ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির জোটগুলো বরাবরই প্যাটেন্ট নিয়ে রাষ্ট্রীয় দেন-দরবারে জড়িয়ে পড়ে, যেখানে মেধাসত্ত্বের মূল্যায়ন মুখ্য নয় বরং ব্যবসাই মুখ্য। আর সে কারণেই দক্ষিণ আফ্রিকা প্যাটেন্ট আইন সংশোধনের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি, ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো বহু আগেই তাদের রিসার্চে ব্যয়কৃত অর্থ তুলে নিয়ে বহুগুণ লাভও করেছে।

প্যাটেন্ট ভেঙ্গে জেনেরিক ওষুধ বানাতে চাইলে ফলাফল কী?

বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যকে সহজ করতেই ১১৯৫ সালে যাত্রা শুরু ‘বিশ্ব বাণিজ্য জোট’ বা ‘WTO’, এর সদস্য হতে হলে কিংবা আমেরিকা আর ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো শক্তিশালী অর্থনৈতিক শক্তির সাথে বাণিজ্য করতে হলে বাকি দেশগুলোকে মেনে চলতে হবে TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), অর্থাৎ প্যাটেন্ট শেষ হওয়ার আগে কোনো দেশ চাইলেও জেনেরিক ওষুধ তৈরি করতে পারবে না। তৈরি করলে তাকে বাণিজ্যিক বয়কট করবে সবাই মিলে। অর্থাৎ, বাণিজ্যিকভাবে একঘরে করে দেওয়া হবে। তাই ২০ বছর বাদে প্যাটেন্ট শেষ হলে তবেই অনুমতি নিয়ে জেনেরিক ওষুধ বানাতে হবে কিংবা নামীদামী কোম্পানি বা তার সরবরাহকারীর কাছ থেকেই কিনতে হবে।

প্রশ্ন থেকেই যায়, সামনের পৃথিবীতে এইডসের এন্টি-রেট্রোভাইরাল নিয়ে যে সমস্যা হয়েছে তা কি আর হবে না? করোনার ভ্যাক্সিন নিয়েও যদি একই কাজ হয়? গরীব দেশের মানুষ কি ওষুধের জন্য অপেক্ষা করতে করতে মৃত্যুর মিছিলে যোগ দেবে?

বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ, ট্রিপস চুক্তি কিংবা আন্তর্জাতিক রাজনীতি, বাণিজ্য অবরোধ কিংবা দাতা সংস্থা যে যাই বলুক না কেন। এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে তার সাথে বোঝাপড়া করতে হয়তো আবার সাধারণ মানুষের রাস্তায় নামতে হবে, আদায় করে নিতে হবে তার প্রতিষেধক, সংশোধন করতে হবে আইন। আফ্রিকা কিংবা ল্যাটিন আমেরিকায় এইডসের ওষুধ সুলভ করার দাবিতে মানুষ যেভাবে রাস্তায় নেমে এসে সব মীমাংসা করেছে ঠিক তেমনই সামনের দিনেও হয়তো আরো অনেকবার একই ঘটনা দেখা যাবে বিশ্বের নানা প্রান্তে।