আধুনিক যুগের জাতিরাষ্ট্রগুলোতে জাতীয়তাবাদের আলোকে বিভিন্ন জাতিসত্তা, ধর্ম, বর্ণ আর ভাষাভাষী মানুষ একসাথে মিলে রাষ্ট্র তৈরি করেছে, আত্মপ্রকাশ করেছে একক রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে। বর্তমান পৃথিবীতে উত্তর কোরিয়ার মতো এক ভাষার দেশ যেমন রয়েছে, রয়েছে পাপুয়া নিউ গিনির মতো হাজারো ভাষার দেশ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো জাতিগত বৈচিত্র্যকে বিকাশের সুযোগ দিয়ে থাকে, কর্তৃত্ববাদী ও স্বৈরাচারী রাষ্ট্রগুলো নাগরিকদের মধ্যে যেকোনো ধরনের বৈচিত্র্য নিরুৎসাহিত করে।

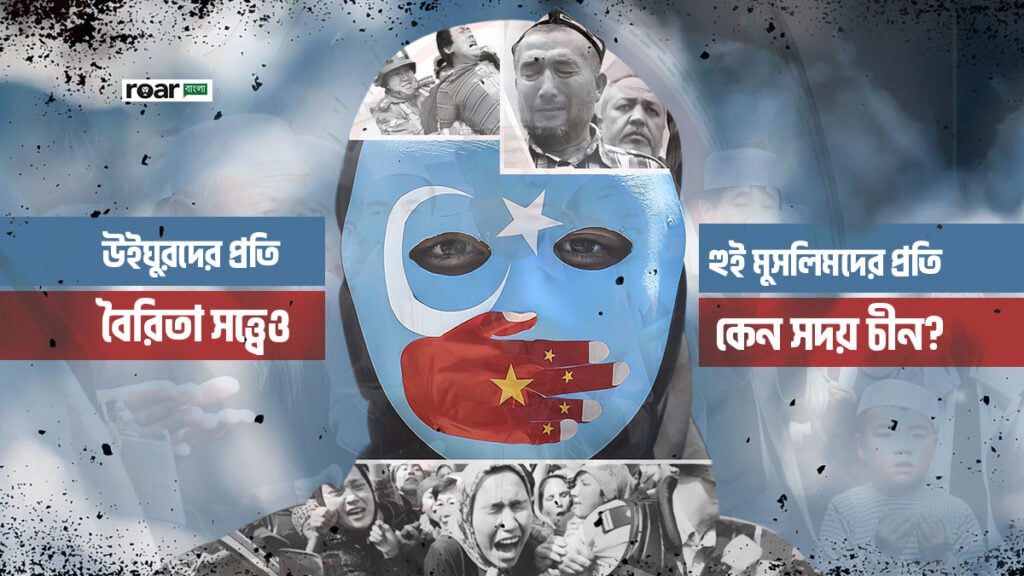

ফলে, যেসব কর্তৃত্ববাদী দেশে ধর্মের দিক থেকে ভিন্নতা রয়েছে, বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্য রয়েছে ভাষা আর সংস্কৃতির দিক থেকে, রয়েছে রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতা, তাদের বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রীয় বৈষম্য এবং প্রাতিষ্ঠানিক নিপীড়নের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যার দেশ চীন। সেখানেও রয়েছে এমন বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী। এর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত জাতিগোষ্ঠী উইঘুররা।

উইঘুর কারা?

উইঘুররা সাধারণত চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে বসবাস করে, যেটি কমিউনিস্ট পার্টি অব চায়নার অধীনে পরিচালিত রাষ্ট্রকাঠামোতে একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। বর্তমানে জিনজিয়াং উইঘুর স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল নামে পরিচিত প্রদেশটির আগের নাম পূর্ব তুর্কিস্তান। কয়েক শতাব্দী ধরেই এই অঞ্চল চীনের শাসকদের দেয়া রাজনৈতিক শৃঙ্খলে নিজেদের আটকে রাখতে চায়নি, স্বাধীনতা বজায় রাখতে বার বার যুদ্ধে জড়িয়েছে চীনের চিং সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে।

উইঘুররা প্রধানত তুর্কি ভাষায় কথা বলে, ধর্মীয় পরিচয়ের দিক থেকে উইঘুররা মুসলমান। বর্তমানে জিনজিয়াং প্রদেশে প্রায় ১২ লাখ উইঘুর রয়েছে, যাদের গভীর সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রয়েছে মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর সাথে।

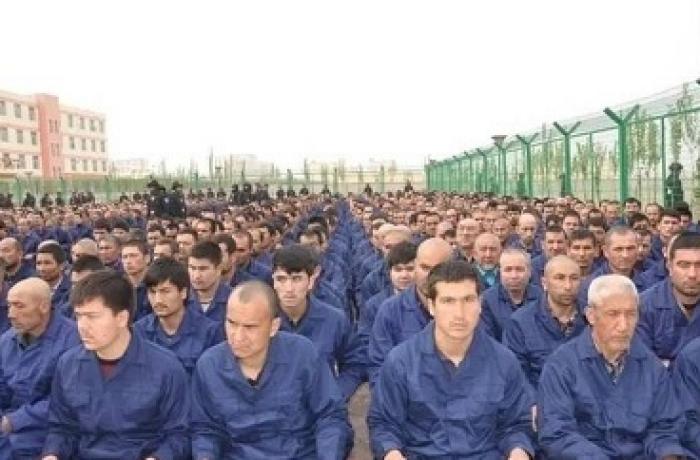

উইঘুরদের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি বর্তমানে রয়েছে চীনা ‘রি-এজ্যুকেশন’ ক্যাম্পগুলোতে, হাজার হাজার মানুষ রয়েছে চীনের জেলখানাগুলোতে। তথ্যপ্রমাণ বলছে, চীন উইঘুরদের বাধ্যতামূলক কাজে নিয়োজিত করছে, নারীদের সন্তান জন্মদানের সুযোগ বন্ধ করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের মতো বেশ কিছু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ইতোমধ্যেই উইঘুরদের বিরুদ্ধে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রমকে ‘গণহত্যার চেষ্টা’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল আর হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতো সংগঠনগুলো চীনের কার্যক্রমকে বলছে ‘মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ’ হিসেবে।

তুরস্কে উইঘুররা

চীনে উইঘুরদের বিরুদ্ধে কাঠামোগত নিপীড়ন শুরু হয় মাও সেতুং-এর সময় থেকে। তার পরে উইঘুরদের উপর আরেক দফা নির্যাতন শুরু হয় সংস্কারবাদীদের সময়ে। চীনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং চীনা জাতীয়তাবাদ সামনে নিয়ে আসতে চাচ্ছেন; রাজনৈতিক ভিন্নমত যেমন দমন করছেন কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে, দমন করছেন সাধারণ নাগরিকদের মধ্যেও। উইঘুররা বর্তমানে যে নজিরবিহীন নিপীড়নের মুখোমুখি হচ্ছে, তাতে ক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলোর জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ মূল নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে।

মাও সেতুং-এর সময় থেকেই তুরস্কে উইঘুর মুসলমানদের আসা শুরু। পরবর্তী সাত দশকে তুরস্কে বসবাসকারী উইঘুর শরণার্থীর সংখ্যা কেবলই বেড়েছে। গত শতাব্দীর পঞ্চাশ আর ষাটের দশকে উইঘুররা তুরস্কে রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য আসে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতায়। মাও সেতুং-এর পরে সংস্কারবাদীদের সময়েও তারা শরণার্থী হিসেবে আসে তুরস্কে। বর্তমানে তুরস্কে পঞ্চাশ হাজারের বেশি উইঘুর বসবাস করছে, যাদের বড় অংশই শরণার্থী। উইঘুররা ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে তুর্কিদের মতোই মুসলমান, কথাও বলে তুর্কি ভাষায়, রয়েছে একই সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যে বেড়ে ওঠার ঐতিহ্য।

সব মিলিয়ে, উইঘুররা একদিকে যেমন তুরস্কের সমাজের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে গেছে, তুরস্কের রাজনীতিতে উইঘুরদের নিরাপত্তা হয়ে উঠেছে এক গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর ইস্যু।

তুরস্কের রাজনীতিতে উইঘুর ইস্যু

উইঘুরদের সাথে তুর্কিদের সাংস্কৃতিক অভিন্নতা রয়েছে, রয়েছে রাজনৈতিক যোগাযোগ আর সমন্বয়ের ইতিহাস। উসমানী সুলতানরা ইসলামের মাধ্যমে পুরো বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করেছেন, থেকেছেন বৈশ্বিক মুসলিম সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ত্রাণকর্তা হিসেবে। উইঘুররা সেই সূত্রে বিভিন্ন সময় উসমানী সুলতানদের রাজনৈতিক সহযোগিতা পেয়েছে, পেয়েছে আর্থিক আর অবকাঠামোগত সহযোগিতাও। ১৮৭৩ সালে চীনের চিং সাম্রাজ্য যখন উইঘুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে, তখনকার উসমানী শাসক সুলতান আব্দুল আজিজ জাহাজভর্তি অস্ত্র সহায়তা পাঠান উইঘুরদের জন্য।

বর্তমানেও রাজনৈতিক এলিটদের সাথে উইঘুরদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, উইঘুর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে চীনের প্রাতিষ্ঠানিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের মতো তুরস্কের বিভিন্ন হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশনও আওয়াজ তুলছে। হিউম্যান রাইটস এন্ড ইক্যুয়ালিটি ইন্সটিটিউট অব টার্কির চেয়ারম্যান সুলেমান আরসলানের বক্তব্যে এর প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়, যার মতে সংলাপের মাধ্যমে সমস্যা সামাধানের চেষ্টা আসলে কাউকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না, বরং সংলাপের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হলে উপকৃত হয় নাগরিকরা।

“বৈশ্বিক মানবাধিকারের ক্ষেত্রে দুটি মৌলিক সমস্যা রয়েছে। প্রথমত, সাংস্কৃতি ভিন্নতার প্রতি অসম্মান, এবং দ্বিতীয়ত, মানবাধিকারের প্রয়োগের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ডাবল স্ট্যান্ডার্ড। চীনের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি, চীন চায় না সেই দেশে মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটুক। আমরা দেখতে পাচ্ছি, চীনে মসজিদ ভেঙে ফেলা হচ্ছে।”

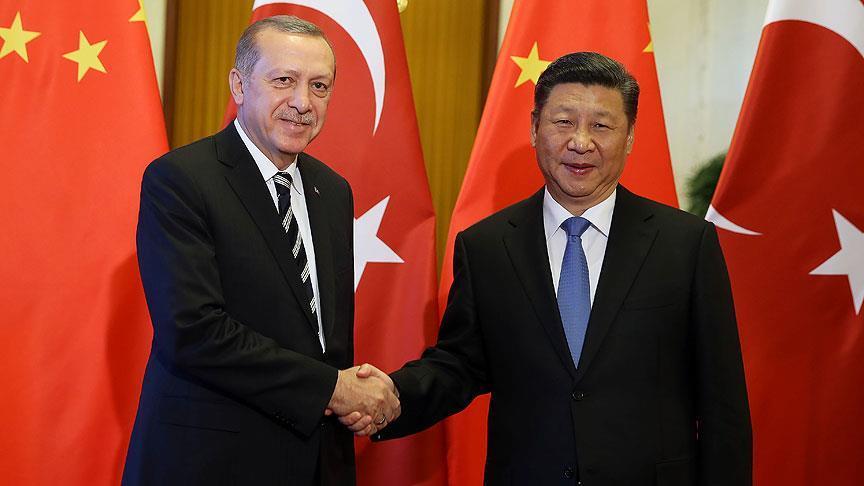

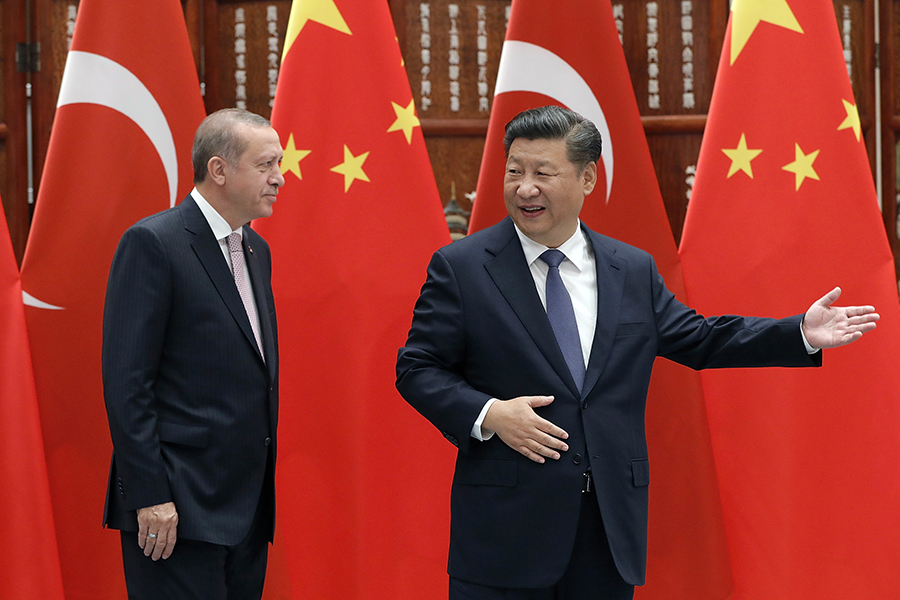

তুরস্কের বর্তমান প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান ক্ষমতায় আসার পর থেকেই উইঘুর মুসলমানদের প্রতি শক্ত সমর্থন দিয়ে আসছেন, বৈশ্বিক পরিসরে উইঘুরদের পক্ষে রাজনৈতিক কন্ঠস্বর হয়ে উঠেছিলেন। ২০০৯ সালে জিনজিয়াং প্রদেশে চীনা নীতিকে এরদোয়ান ব্যাখ্যা করেছিলেন ‘গণহত্যা’ হিসেবে, চীনের সাথে এরদোয়ানের তুরস্কের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক যোগাযোগ সীমিত একটা দীর্ঘ সময় ধরে।

গত কয়েক বছর ধরে প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান উইঘুর ইস্যুতে কথা বলছেন না, তার অনুগত মিডিয়াগুলোতেও উইঘুর ইস্যু নিয়ে তেমন আলোচনা নেই। তুরস্কের রাষ্ট্রীয় টিভি চ্যানেলেও দীর্ঘদিন ধরে অনুপস্থিত উইঘুর ইস্যু।

তবে, তুরস্কের রাজনৈতিক অঙ্গনে বরাবরের মতোই উপস্থিত আছে উইঘুর ইস্যু, তুরস্ককে চীনের রাষ্ট্রদূতকে তলবও করতে হয়েছে উইঘুরে ইস্যু নিয়ে। বিরোধী দলের দুই রাজনীতিবিদের উইঘুর ইস্যুতে বক্তব্যের বিরুদ্ধে চীনা দূতাবাসের বক্তব্য বিতর্কের সৃষ্টি করে, যার পরিপ্রেক্ষিতে চীনা কূটনীতিবিদকে তলব করা হয়।

এরদোয়ান কেন চীনের দিকে ঝুঁকছেন?

তুরস্ক ন্যাটোভুক্ত একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে তুরস্কেরই রয়েছে দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ সামরিক বাহিনী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই তুরস্ক পাশ্চাত্যপন্থী পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করছে, সামঞ্জস্য রেখে নিরবচ্ছিন্ন সমর্থন দিয়ে গেছে উইঘুরদেরও। সাম্প্রতিক বেশ কিছু কারণেই তুরস্ক পাশ্চাত্যপন্থী রাজনৈতিক অবস্থান থেকে সরে এসেছে, নতুন সম্পর্ক তৈরির চেষ্টায় নীরব থাকছে উইঘুর ইস্যুতেও।

প্রথমত, প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান হার্ড-সেক্যুলার তুরস্কের প্রথাগত রাজনৈতিক নেতৃত্বের মতো নন, যারা পাশ্চাত্যের সাথে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে অভ্যন্তরীণ নীতি নির্ধারণ করেছে, নিয়েছে পররাষ্ট্রনীতি। বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক নেতৃত্বের লিগ্যাসির বাইরে গিয়ে এরদোয়ান তুরস্কের জন্য স্বতন্ত্র অবস্থান তৈরি করতে চেয়েছেন, পাশাপাশি হার্ড-সেক্যুলারিজমের নামে যেসব ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছিল, সেগুলো ফিরিয়ে দিয়ে চাচ্ছেন উসমানী সাম্রাজ্যের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে। প্রথম দশকে এরদোয়ানের এই রাজনৈতিক কৌশল পাশ্চাত্যের কাছে সাধুবাদ পেয়েছে, সাধুবাদ পেয়েছে রাজনৈতিক ইসলাম আর গণতন্ত্রের মিশেল তৈরির জন্য।

আরব বসন্তের পরবর্তী পরিস্থিতিতে বদলে যায় মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক সমীকরণ, ২০১৩ সালে এরদোয়ানের সরকারের বিরুদ্ধে হয় বিশাল আন্দোলন। পাশাপাশি শুরু হয় সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত। প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান আর তার রাজনৈতিক দল এই চেষ্টাকে দেখেন তাদের ক্ষমতা থেকে উৎখাতের জন্য পাশ্চাত্যের চেষ্টা হিসেবে। একেপির এই সন্দেহ আরো দৃঢ় হয় ২০১৫ সালে তুরস্কে সামরিক বাহিনীর ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পরেও।

এই রাজনৈতিক সমীকরণ এরদোয়ানের তুরস্কের প্রথাগত পাশ্চাত্যের মিত্রগুলোর বাইরে নতুন মিত্র বের করার প্রয়োজন হয়। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের দিকে এমন সংকটময় মুহূর্তে বন্ধুত্বের হাত বাড়ায় রাশিয়া ও চীন। কথিত আছে, ২০১৫ সালের সেনা অভ্যুত্থানের ব্যাপারে নিখুঁত গোয়েন্দা তথ্য দিয়ে এরদোয়ানকে সহযোগিতা করে রাশিয়া, পরবর্তীতে রাশিয়ার কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তা সামগ্রীও কিনেছে তুরস্ক।

একইভাবে চীনের সাথে সম্পর্ক জোরদারের প্রক্রিয়া শুরু করে তুরস্ক, পাশ্চাত্যের বলয়ের বাইরে গিয়ে নতুন বলয়ে যুক্ত হবার চেষ্টা করতে থাকেন এরদোয়ান। চীনের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে দুই দেশের অর্থনীতির প্রকৃতি আর বাণিজ্যিক প্রয়োজনগুলো। ফলে, চীনের জন্য অস্বস্তিকর উইঘুর ইস্যুতে কথা বলা থেকে সরে আসতে হয়েছে তুরস্ককে, সরে আসতে হয়েছে মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্বের চেষ্টায় থাকা প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানকেও।

দ্বিতীয়ত, প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের শাসনামলে প্রথম এক দশক অর্থনৈতিকভাবে বেশ ভালো অবস্থানে ছিল তুরস্ক। তার নেতৃত্বে তুরস্কের অর্থনীতিতে কমেছিল মুদ্রাস্ফীতি, স্থিতিশীল ছিল তুর্কি মুদ্রা লিরার মান। তবে, ২০১৭ সালের পর থেকে নেতিবাচক প্রভাবকগুলো শক্তিশালী হতে থাকে তুরস্কের অর্থনীতিতে, করোনাভাইরাস মহামারি যে অর্থনৈতিক অবস্থাকে একেবারে নিয়ে গেছে খাদের কিনারে।

তুরস্কের প্রাকৃতিক সম্পদ কম, অর্থনীতিও আমদানি নির্ভর। অর্থনৈতিক এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই তুরস্কের রিজার্ভ কম থাকে, কারেন্ট অ্যাকাউন্টেও থাকে ঘাটতি। ২০১৬ সালে তুরস্কের ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০১৭ সালে যেটি বেড়ে হয় ৪৭.৩ মার্কিন ডলার। ২০১৮ সালের মধ্যেই তুরস্ক পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি রিজার্ভ ঘাটতির দেশগুলোর একটি হয়ে যায়। নিয়মিত আমদানি ব্যয় মেটানো আর অর্থনীতি সচল রাখার জন্য তুরস্কের বাৎসরিক প্রায় ২০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রয়োজন হয়।

পাশ্চাত্যের বাইরে মিত্র দেশগুলোর মধ্যে তুরস্কের জন্য রাশিয়ার উপর নির্ভরশীল হওয়া একটি ভালো বিকল্প হতে পারত। কিন্তু, রাশিয়ার অর্থনীতি নিজেই ধুঁকছে, পাশ্চাত্যের বিভিন্ন অবরোধে হচ্ছে সংকুচিত। ফলে, তুরস্কের রিজার্ভ ঘাটতি পূরণের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, সেটি আইএমএফের বাইরে তুরস্ককে দিতে পারে কেবলমাত্র চীনই।

তুরস্ক তখন থেকেই চীনের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করছে, একপাশে সরিয়ে রেখেছে উইঘুর ইস্যুকে। ২০১৮ সালের আগস্টে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র হিসেবে পরিচিত ‘দ্য গ্লোবাল টাইমসে’ প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে এক লেখক বলেন,

“এটা খুবই অপ্রত্যাশিত যে, তুরস্ক জিনজিয়াং প্রশ্নে বিভিন্নভাবে উসকানি প্রদান করেছে। তুরস্কের কিছু পদক্ষেপ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উৎসাহিত করেছে, জিনজিয়াংয়ের কিছু উগ্রপন্থীকে অবৈধভাবে মধ্যপ্রাচ্যে প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছে, জিনজিয়াংয়ের এথনিক পলিসি নিয়ে বিভিন্ন দায়িত্বহীন মন্তব্য করেছে।”

ফলে, তুরস্ককে অভ্যন্তরীণ যেসব উপাদান ক্রিয়াশীল ছিল উইঘুর ইস্যুতে, সেগুলোকে নিশ্চুপ করতে হয়েছে। এর মধ্যেও, ২০১৯ সালে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যখন অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রত্যাশায় বেইজিংয়ে গিয়েছেন, তাকে ফিরতে হয়েছে খালি হাতেই।

একই সময়ে চীন উইঘুরদের উপর কাঠামোগত নির্যাতন আর নিপীড়নকে গণহত্যার পর্যায়ে নিয়ে যায়। জিনজিয়াং প্রদেশে লেবার ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করা হয়, হাজারো উইঘুরকে বাধ্যতামূলক শ্রমে নিয়োজিত করা হয়, নারীদের ক্ষেত্রে নেওয়া হয় বাধ্যতামূলক গর্ভপাতের নীতি।

পরের দুই বছরে তুরস্কের অর্থনীতি আরো বিপর্যস্ত হয়েছে, পতন হয়েছে তুর্কি মুদ্রা লিরার মানে। ২০১৬ সালেও যেখানে প্রতি ডলারের বিপরীতে পাওয়া যেত ৩ লিরার কম, বর্তমানে প্রতি ডলারের বিপরীতে পাওয়া যাচ্ছে ১৭.২৫ লিরা। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হার কমানোতে রেকর্ড হারে বাড়ছে মুদ্রাস্ফীতি, কমছে নাগরিকদের ক্রয়ক্ষমতা।

এমনই এক পরিস্থিতিতে তুরস্কে আগামী বছর আসছে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এই নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানকে জবাব দিতে হবে অর্থনৈতিক দুরবস্থা নিয়ে, নাগরিকেরা প্রশ্ন তুলবে উইঘুর ইস্যু নিয়েও। চীনের অর্থসাহায্য তুরস্ককে অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠতে সহযোগিতা করতে পারে, কিন্তু এর বিনিময়ে উইঘুর ইস্যুতে নিশ্চুপ থাকার ঝুঁকি বদলে দিতে পারে রাজনৈতিক সমীকরণগুলোকে।