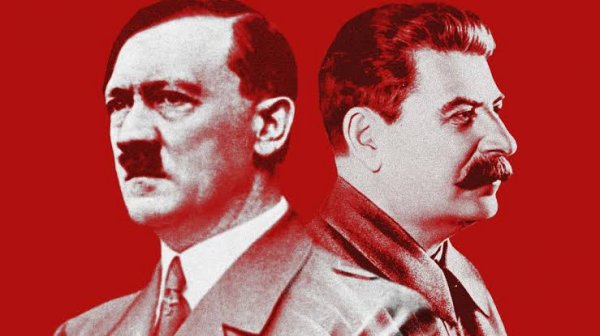

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী দুইটি ব্লকে ভাগ হয়ে যায়। আদর্শিক জায়গা থেকে তৈরি হওয়া এই বিভাজনে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশগুলো পরিচিতি পায় প্রথম বিশ্ব হিসেবে। আর সোভিয়েত ইউনিয়নের বলয়ে থাকা কমিউনিস্ট দেশগুলো নিয়ে গঠিত হয় দ্বিতীয় বিশ্ব। এই দুই ব্লকের বাইরে, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা আর কাঁচামালকেন্দ্রিক শিল্পায়নের দিকে থাকা দেশগুলো শুরু করে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, পরবর্তীতে যারা পরিচিতি পায় তৃতীয় বিশ্ব হিসেবে।

যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিয়েত ইউনিয়ন স্নায়ুযুদ্ধকালে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে নিজেদের প্রভাব বাড়াতে। দেশগুলোতে নিজেদের আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতির প্রতিফলন দেখতে চেয়েছে।

ষোড়শ শতাব্দী থেকেই শুরু হয় ইউরোপীয়দের বিশ্বজয়ের অভিযান, নৌশক্তিকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ইউরোপীয়রা পরের কয়েক শতাব্দীতে গড়ে তোলে নিজেদের উপনিবেশ। লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে সর্বপ্রথম শুরু হয় বিউপনিবেশায়নের ঢেউ। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই লাতিন আমেরিকার অনেক দেশ বেরিয়ে আসে স্পেন, ফ্রান্স আর পর্তুগালের মতো ইউরোপীয় উপনিবেশদের শাসন থেকে। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে তারা অর্জন করে স্বাধীনতা। এশিয়ার দেশগুলোতে বিউপনিবেশায়নের ঢেউ লাগে বিংশ শতাব্দীতে, অধিকাংশ দেশই স্বাধীনতা অর্জন করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে। আফ্রিকাতে বিউপনিবেশায়ন শুরু হয় আরোও এক দশক পরে, চলে আশির দশক পর্যন্ত।

উমাইয়্যা আর আব্বাসীয় খিলাফাতের পরে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো কয়েক শতক ছিল তুর্কি খিলাফাতের শাসনে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ক্ষয় শুরু হয় তুরস্কের খিলাফাতে। ক্রমক্ষয়মান তুর্কিদের হটিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের উপনিবেশ বিস্তারের চেষ্টা চালায় ব্রিটিশ আর ফরাসিরা। শেষদিকে যুক্ত হয় ইতালীয়রাও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে স্বশাসন ফিরে আসলেও, শাসনব্যবস্থা রাজতান্ত্রিকই থেকে যায়। রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় থাকা শাসকদের নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক আদর্শ ছিল না। ফলে, ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার নিশ্চয়তার বিনিময়ে এসব দেশকে নিজেদের প্রভাব বলয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছে গণতান্ত্রিক বিশ্ব, চেষ্টার ত্রুটি ছিল না কমিউনিস্টদেরও।

তবে, বৈশ্বিক গ্রহণযোগ্যতা, শক্তিশালী কূটনৈতিক চ্যানেল আর অর্থনৈতিক সমীকরণগুলোকে কাজে লাগিয়ে স্নায়ুযুদ্ধকালে এই প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যায় যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিক বিশ্ব, আরব অভিজাতদের চাকচিক্যপূর্ণ জীবনধারণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণতাও ভূমিকা রাখে এই প্রক্রিয়ায়। ফলে, মধপ্রাচ্যের দেশগুলোতে গণতান্ত্রিক বিশ্বের আধিপত্য নতুন কিছু একাডেমিক প্রশ্ন তৈরি হয়। মধ্যপ্রাচ্যে কি গণতন্ত্রায়ন সম্ভব? মধ্যপ্রাচ্যের মানুষদের কাঙ্ক্ষিত ইসলামি শাসনব্যবস্থার সাথে কি গণতন্ত্রের মিশ্রণ ঘটানো যাবে?

মধ্যপ্রাচ্য থেকে গণতন্ত্র যেভাবে হারিয়ে গেছে

আধুনিক গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়েছে প্রায় আড়াইশো বছর আগে, আটলান্টিক রেভ্যুলুশনের মাধ্যমে। আটলান্টিক রেভ্যুলুশন উত্তর আমেরিকার একটি বড় অংশে ব্রিটিশ শাসনের সমাপ্তি নিয়ে আসে। ফ্রান্সে ঘটে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন, গিলোটিনের মাধ্যমে প্রকাশ্যে হত্যা করা হয় রাজা ষোড়শ লুইকে। পরের দুই শতাব্দী গণতন্ত্র ক্রমাগত উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে গেছে, গ্রহণযোগ্য শাসনব্যবস্থা হিসেবে ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর সব প্রান্তে।

মধ্যপ্রাচ্যে সেই তুলনায় গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে অনেক দেরিতে। রাজতন্ত্রকে হটিয়ে গণতন্ত্রের দাবি মধ্যপ্রাচ্যে প্রথমবারের মতো গণমানুষের মধ্যে দৃশ্যমান হয় আরব বসন্তের মাধ্যমে। তিউনিসিয়াতে স্বৈরশাসকের পতনের পর আরেক স্বৈরশাসকের পতন ঘটে মিশরে। বিপ্লবীদের দাবির মুখে পদত্যাগ করেন হোসনি মোবারক। পরবর্তীতে, সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে মিশরের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেন মোহাম্মদ মুরসি। গণমাধ্যমে মুরসিকে অবহিত করা হয় মিশরের প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে।

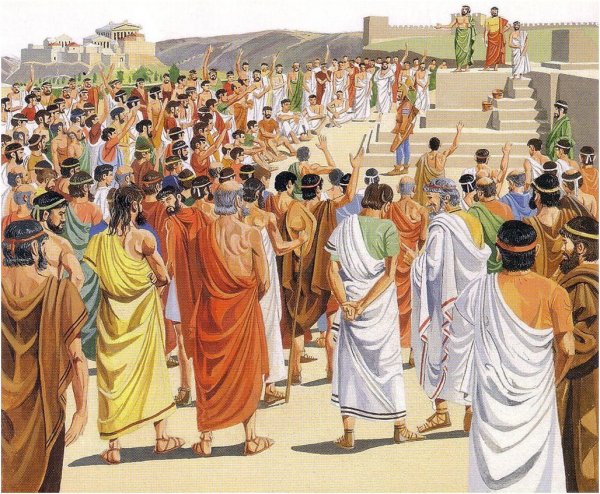

এই তথ্যটি আমাদের মনে ধারণা দিতে পারে, গণতন্ত্র সম্ভবত মধ্যপ্রাচ্যে বর্তমান সময়ে এসে বিকশিত হয়েছে। কিন্তু, গত কয়েক দশকে ঐতিহাসিকদের প্রাপ্ত তথ্য বলে, নগররাষ্ট্রের যুগে যে ধরনের গণতন্ত্রের চর্চা গ্রিসের নগররাষ্ট্রগুলোতে ছিল, একই ধরনের গণতন্ত্রের চর্চার সংস্কৃতি মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোতেও ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দে ইরাকের ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল মেসোপটেমীয় সভ্যতা, পরবর্তী অর্ধ-সহস্রাধিক বছরে এই সভ্যতার প্রসার ঘটেছিল বর্তমানের ইরাক, ইরান, তুরস্ক আর সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে।

মেসোপটেমীয় সভ্যতায় কর নির্ধারণের জন্য স্থানীয় প্রতিনিধিদের সাথে সংলাপ আয়োজনের সংস্কৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়, গোত্রভিত্তিক সমাজগুলোতে কর নির্ধারণে সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায় সর্বস্তরের পুরুষদের। স্থানীয় প্রতিনিধি বা গোত্রপ্রধানেরা শুরুতে গোত্রের সকলকে নিয়ে সংলাপে বসতেন, গোত্রপ্রধানেরা আবার অংশ হতেন কেন্দ্রীয় এসেম্বলির। অর্থাৎ, যে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের চর্চার আলোচনা প্রাচীন গ্রিসের নগররাষ্ট্রগুলোতে পাওয়া যায়, সেগুলো মধ্যপ্রাচ্যের মেসোপটেমীয় সভ্যতায় চর্চা হয়েছে গ্রিসের নগররাষ্ট্রগুলোর তিন হাজার বছর আগে।

আবার, ইসলামি খিলাফাতের প্রাথমিক যুগেও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র চর্চার কিছু নমুনা পাওয়া যায়। খলিফারা সাধারণত মদিনা থেকে পুরো খিলাফাত পরিচালনা করছেন। মদিনার বাইরের অঞ্চলগুলোতে শাসনের ক্ষেত্রে তাই খলিফার খুব একটা ভূমিকা থাকতো না। খলিফার প্রেরিত প্রতিনিধিরা বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। কর নির্ধারণের মতো বিষয়গুলোতে এই প্রতিনিধিরা সাধারণত সংলাপ করতেন স্থানীয় গোষ্ঠীপ্রধানদের সাথে। কর আদায় করে তার একটি অংশ পাঠিয়ে দিতেন মদিনার কেন্দ্রীয় কোষাগারে। অর্থাৎ, ইসলামি শাসনের প্রাথমিক যুগেও আরবরা শাসনে সক্রিয় ভূমিকা রাখার সুযোগ পেয়েছে, সুযোগ পেয়েছে নিজেদের মতামত দেওয়ার।

আবার, মদিনার খলিফারাও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের চর্চা করেছেন। প্রায় নিয়মিতভাবে খলিফারা সাহাবি, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈদের নিয়ে শাসনকার্যের বিভিন্ন ইস্যুতে সংলাপ আহবান করতেন, সংলাপে বিভিন্ন সাহাবি ও তাবেঈদের অংশগ্রহণের প্রমাণ ইসলামিক দলিলগুলোতে এসেছে। অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের চর্চা মধ্যপ্রাচ্যে প্রাচীনকালে ছিল, ছিল ইসলামিক খিলাফাতের সময়ও।

মধ্যপ্রাচ্য থেকে এরপর গণতন্ত্র হারিয়ে গেছে উমাইয়্যা খিলাফাতের সময়। উমাইয়্যা শাসকেরা আমলাতন্ত্রকে শক্তিশালী করে, কর নির্ধারণে স্থানীয় গোষ্ঠীপ্রধানদের বদলে খলিফার আমলাদের ভূমিকা বাড়তে থাকে। খিলাফাতের রাজধানী মদিনা থেকে স্থানান্তর করা হয় বাগদাদে। শক্তিশালী আমলাতন্ত্রের উপস্থিতি উমাইয়্যা খিলাফাতের সময়ে প্রতিনিধিত্বের গুরুত্বকে কমিয়ে দেয়। পরবর্তী সময়ে একই ধারাবাহিকতা বজায় থাকে আব্বাসীয় আমলেও। ফলে, দীর্ঘ সময়ের জন্য মধ্যপ্রাচ্যে বন্ধ হয়ে যায় গণতন্ত্রের চর্চা।

মধ্যপ্রাচ্য থেকে কেন হারিয়ে গেছে গণতন্ত্র?

মেসোপটেমীয় সভ্যতা আর ইসলামিক খিলাফাতের প্রাথমিক যুগে মধ্যপ্রাচ্যে গণতন্ত্রের চর্চা থাকলেও, উমাইয়্যা খিলাফাতের সময় থেকেই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের চর্চা কমে যায়, যার ধারাবিকতা থাকে আব্বাসীয় খিলাফাতের সময়ও। মধ্যপ্রাচ্য থেকে গণতন্ত্রের হারিয়ে যাওয়ার পেছনে অনেকগুলো প্রভাবক ভূমিকা রেখেছে।

প্রথমত, জীবনধারণের প্রয়োজনীয় রসদ মধ্যপ্রাচ্যে সীমিত ছিল। পানির উৎসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতো জনপদ, চাষাবাদের জন্য নির্ভর করতে হতো একক পানির উৎসের উপর। পানির উৎসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা জনপদের বাইরে বিশাল অংশ জুড়ে ছিল মরুভূমি, যেখানে জীবনধারণ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, ক্ষেত্রবিশেষে অসম্ভব। ফলে, জনপদের শাসক কর্তৃত্ববাদী অথবা নিষ্ঠুর হয়ে উঠলে, সাধারণ আরবদের সেই জনপদ ছেড়ে বেরিয়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার সুযোগ ছিল অত্যন্ত সীমিত। অর্থাৎ, তাদের কাছে নির্ভরযোগ্য ‘এক্সিট পয়েন্ট’ ছিল না।

দ্বিতীয়ত, মধ্যপ্রাচ্য পৃথিবীর সবচেয়ে সংঘাতপ্রবণ অঞ্চলগুলোর একটি। সভ্যতার আঁতুড়ঘর হিসেবে পরিচিতির পাশাপাশি, সভ্যতার বড় বড় সংঘাতের সূচনাস্থান হিসেবে কাজ করেছে মধ্যপ্রাচ্য। বিভিন্ন ধর্মের পূণ্যভূমি রয়েছে এই অঞ্চলে, ফলে আদর্শিক যুদ্ধগুলোর একটা কেন্দ্র হয়ে উঠেছে এই অঞ্চল। নিরাপত্তাকেন্দ্রিক এই সংকটকে সামনে রেখেই শাসকদের বড় আকারের সামরিক আমলাতন্ত্র গড়ে তুলতে হয়েছে। বড় করতে হয়েছে বেসামরিক আমলাতন্ত্রের আকারও। বড় আর শক্তিশালী আমলাতন্ত্র পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার মতো মধ্যপ্রাচ্যেও গণতন্ত্রের বিকাশকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে।

মধ্যপ্রাচ্যের এখনো গণতন্ত্র প্রয়োজন

গত দশকের সবচেয়ে আলোচিত রাজনৈতিক ঘটনা ছিল আরব বসন্ত। তিউনিসিয়ায় শুরু হওয়া এই বিপ্লব সল্প সময়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে। তিউনিসিয়ার পরে ক্ষমতায় পরিবর্তন ঘটে মিশর, লিবিয়া আর ইয়েমেনেও। সিরিয়া, ইরাক, সৌদি আরবের মতো দেশগুলোতেও লাগে এই বিপ্লবের ছোঁয়া। অনির্বাচিত শাসকদের শাসন থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টায় উত্তাল রাজপথের অংশ হন তরুণেরা। প্রাথমিক অর্জনগুলো ছাপিয়ে ব্যর্থতার গল্প বাড়তে থাকে, মিশরে গণতান্ত্রিক সরকারকে হটিয়ে ফিরে এসেছে স্বৈরশাসন। গৃহযুদ্ধ চলছে সিরিয়া, লিবিয়া আর ইয়েমেনে। তিউনিসিয়াতেও হয়েছে পাল্টা অভ্যুত্থান, ক্ষমতা হারিয়েছে গণতান্ত্রিক সরকার। সামগ্রিকভাবে, অনেক বিশ্লেষকের চোখে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছে আরব বসন্ত।

কিন্তু, আটলান্টিক রেভ্যলুশন থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের দেশগুলোর রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহকে অনুসরণ করলে দেখতে পাই, একটি শক্তিশালী স্বৈরশাসন থেকে বেরিয়ে এসে অল্প সময়ের মধ্যে কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। বরং, গণতান্ত্রিক শাসনের জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়, প্রত্যেক প্রজন্মকে কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ প্রস্বদনের মতো ‘প্রয়োজনীয় ক্ষতি’। এই ক্ষতিগুলো থেক অর্জিত অভিজ্ঞতা আর রাজনৈতিক শিক্ষাই আগামী দিনগুলোতে গণতন্ত্রায়নের পথ সুগম করবে।

পৃথিবীর কোনো প্রান্তেই স্বৈরশাসক রাজনৈতিক অধিকার, বাকস্বাধীনতা, চলাফেরার স্বাধীনতা, মুক্ত গণমাধ্যমের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে দিতে পারে ভোটাধিকার আর সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের সুযোগ। এই রাজনৈতিক অধিকার আর সিভিল লিবার্টিগুলোর নিশ্চয়তা দিতে পারে গণতান্ত্রিক সরকার। মধ্যপ্রাচ্যেও তাই পৃথিবির অন্যান্য প্রান্তের মতো গণতন্ত্রের প্রয়োজন, মধ্যপ্রাচ্যের নাগরিকদের স্থিতিশীল ভবিষ্যতের জন্য।